Стрелкова/Гиркина – в президенты?

... как политтехнолог политтехнологам, как говорится. Знатно поскрипела наша уютная болталка в «тележеньке» (чат Telegram-канала «Исторические напёрстки, милости прошу) на тему непонятного эссе товарища Стрелкова/Гиркина «Если стану президентом». И вопросов личных много получил, если обобщить – «что думаешь?». Совсем коротко ответить: если бы Стрелкова не было в природе, его стоило придумать, вот весь сказ.

Накоротке об эссе из СИЗО, вдруг кто пропустил (а таких большинство, уверен). Итак, вожак «рассерженных патриотов» считает, что обладает достаточным военным опытом, чтобы лично «выполнять обязанность Верховного Главнокомандующего, как положено по Конституции». Готов демонстрировать «адекватное отношение к уважаемым партнерам» типа Обамы, Трампа, Меркель, Порошенко и Зеленского, которые «восемь лет водили за нос» Владимира Путина на международных площадках.

Конечно же, тов. Стрелков не будет «слишком добр», как действующий Гарант и выставит на мороз с волчьим билетом руководителей силовых структур, которые «водили за нос» президента и «продолжают удивлять своей некомпетентностью». Сам рэволюционэр не попадёт под влияние «покровителей», потому что не имеет друзей-миллиардеров и «прочих бизнесменов», которым нельзя «ни в чём отказать». И засиживаться в президентском кожаном кресле не собирается, чтобы « не надоедать дорогим избирателям двадцать с лишним лет», поскольку нездоров.

С последним утверждением готов согласиться без всякого спора, такова планида любого российского оппозиционера. Как только попадает на нары, немедленно оказывается вместилищем всех недугов телесных и хворей душевных. То спину ломит, то шерсть выпадает, то хвост отваливается. Не суть, важен сам контекст происходящего.

Товарищ Стрелков самостоятельно законопатил себя в СИЗО, напрашивался туда упрямо, настойчиво и целенаправленно, порой удивляясь (наверное) – ну когда же «кровавый режим» обратит внимание на его антисистемный шабаш. Дождался. Снизошли. Но ничего далее не произошло, «Марш справедливости-2» никто не организовал, «Телега» побурлила пару дней и всё. Нет Стрелкова – нет проблем.

Так что, с точки зрения технологического процесса ход сделан правильный, на фоне звенящей тишины и более эмоционального фона вокруг гибели Пригожина самое время о себе напомнить. А многозначительное эссе «Мои плюсы в сравнении с действующим президентом в условиях СВО» должны любую жертву психологических и эмоциональных манипуляций опять вернуть в стан «рассерженных патриотов». Хотя прочая аудитория, более склонная к трезвым размышлениям ... обязательно задаст резонный встречный вопрос: «а чем Стрелков хуже Владимира Владимировича».

Pro et contra

Коль уж статью начал, обращаясь к политтехнологам, давайте соблюдать чистоту процесса и проведём классический «мозговой штурм», как заведено. На повестке совещания один вопрос: Игорь Иванович Стрелков видит себя в роли Президента. Точнее, готов себя предложить. На что расчёт? Понятно на что: напомнить своим сторонникам, что борьба продолжается и следующий ход за ними. Какой именно? Стандартный набор действий для выдвижения кандидата: интернет-мобилизация, определение списка доверенных лиц, дюжина трескучих офф-лайн конференций с максимальным освещением, инициация сбора подписей, определение повестки кампании и лозунгов.

Какой именно повестки, вокруг чего? Сомнительного по происхождению и авторству эссе? Если его сформулировать предельно сжато, то выйдет небогато: действующий Президент настолько «добрый, верный слову и доверчивый человек», что военным доверил – войну, разведчикам – сбор информации о замыслах врага, дипломатам – переговоры, «дружкам из 90-х» – экономику и принятие ключевых решений. Но не «очень здоровый и спортивный» бессребреник Стрелков придэ и порядок наведэ.

Разгонит всех к такой-то матушке, нарисует в Генштабе несколько красных стрел до Ла-Манша, проведёт тотальную мобилизацию, жахнет ядрёным по Лондону и Вашингтону. Национализирует промышленность и Центробанк, введёт «золотой рубль», развесит по столбам олигархов, либералов и так далее. А чтобы не «надоедать избирателям» – после этих косметических мероприятий покинет пост Президента.

Чем не программа? Как её реализовать без доступа к центральным каналам коммуникации России, без реальной и официальной «политической крыши»? Никак. Чушь и фанаберия. Согласен, но речь о другом. О сути самурая, у которого нет цели, всего лишь путь. Пусть и через СИЗО. Может быть в действиях нашего «кандидата» некий хитрый план, согласованный с властью? Конечно может, в процессе «выдвижения» можно выловить немало мелкой, но наваристой для ухи рыбёшки, да дюжину жирных карасей. В своём «борцунстве» готовых преступить грань закона и проследовать по пути своего кумира.

В СИЗО? Именно туда. Зачем? Сколько людей, столько хворей головного мозга, обязательно найдутся (особенно по осени) верующие, что на серенькой политической картине России не хватает размашистых красочных мазков. Двусмысленно звучит. А что делать, для диагноза порой нужно. Ведь никто по осени не задаст вопрос: а регистрация такого кандидата в президенты возможна юридически и технически? Ответ – невозможна, но перед нами не цель, а путь. Рачительный продюсер на этом Стрелковском Шляхе немало денег по обочинам накосит. Срочносборы? Да, они родимые, набрасывай варианты.

Позвольте коллеги, но это уже было! Некие «сторонники и технологи» уже выдвигали одного пациента из Берлина на пост, сделав тому беспросветную двадцатку с бубновым тузом на спине! Правильное замечание, Хитрый План на то и хитрый, чтобы любые хвори душевные использовать во благо государства и лёгкой промышленности. Отложим тему, куда интереснее поднять вопрос «общественного контроля» за состоянием здоровья пациента, чтобы в СИЗО шконка от стены не открутилась, не случилось катастрофы с падением ... ну вы поняли. Такой вариант имеет право на жизнь? Конечно. Пишите.

«Рассерженных патриотов» из фан-клуба Стрелкова мало, не потянуть кампанию. Кто сказал, что мало? Есть идейные последователи Владимира Вольфовича, сторонники «чистой от барыг» КПРФ, крайние левые и правые движения, реконструкторы имперские и красногвардейские, воинствующие искатели справедливости и правды, которым проект «Миронов» поперёк горла. Целая армия ценителей осиротевшего «оркестра» под ружьём (аллегорически, конечно).

Это интеллектуальный вызов, коллеги. Собрать в одной упряжке ломовою конягу и трепетную лань, лебедя, рака и щуку. Протестный, ультра-патриотический и термоядерный электорат. С реваншистскими лозунгами «воссоздать». Хоть Российскую Империю 2.0, хоть Царство Божие на земле, хоть СССР. А лучше всё вместе с элементами тотального диктата, народец по железной руке скучает. Ломать – не строить, кукарекнуть, а потом не рассветай. Ответственности ведь нести не придётся, «здоровье не позволит надоедать избирателю». Красиво?

Ratio

Так работает «мозговой штурм», циничный и практичный. Рациональный. Товарищ Стрелков предложил же эмоциональный подход, никак не угомонится. Он может быть кем угодно: жандармской закладкой ХПП, тронувшимся умом властолюбцем, оскорблённым гением, хайпующим срочносборщиком, идейным бунтарём (нужное подчеркнуть), но ... никогда не сможет стать политиком. Даже революционером системным. Для этого нужна цель, невероятное чутьё момента, недюжинный ум, способность поступаться всем ради получения джек-пота. И команда годная.

Компромиссы, переговоры, терпение, гибкость поведения, пластичность человеческих подходов, умеренный цинизм по отношению к соратникам ... это мимо кассы товарища Стрелкова. Упёртость, митинговщина, чёрно-белое восприятие мира – логика железнодорожной рельсы. Эталонный образчик военного диктатора-самодура для малой социальной системы. Полковник в отставке? Тот самый потолок. Без шансов стать генералом, поскольку дальше Высшая Лига. У некоторых «полковников» спецслужб получалось попасть в неё, но склад характера и ума были другими.

Эссе товарища Стрелкова было обязано появиться, как и получить логичное продолжение с более радикальными постулатами. Подобные персонажи без агрессивных нарративов и скандалов чахнут, хиреют, помереть душевно могут. Нет сегодня возможности (без риска стать откровенным предателем) паразитировать на проблемах Армии, «увольнять Шойгу/Герасимова», врать о небоеспособности частей и соединений СВО ... нужно поднимать ставки, замахиваться на большее. Чтобы на фоне успокоившегося (после шабашей Пригожина) информационного поля вновь поднять рябь, желательно – волну.

Ещё раз как политтехнолог политтехнологам – тема выборов Президента обязана была получить своего «Стрелкова/Гиркина». На сленге – «свисток для пара», чтобы кураторам политических процессов со Старой площади была понятна структура настроений электората. Занятие циничное, как сама политика, но других способов не существует. Для этого и придумываются уморительные сюжеты с Грудининым, Собчак, Навальным иже с ними. На роль «лидеров нации». Сегодня времена тревожные, патриотическая повестка в тренде – вот и кандидат на тестирование.

Есть ли шансы у сидельца, «активно сотрудничающего со следствием», организовать реальный движ, собрать осколки радикальных партий и движений, отвалившихся от системных политических структур и бонусом получить абсолютно всю несистемную термоядерно-патриотическую оппозицию? См.выше, это вопрос политических технологий, системной работы, творчества и больших денег. Рационального цинизма. Как с одной стороны, так и другой, такая борьба является обоюдоострым мечом и дорогой с двухсторонним движением.

Так что сторонникам тов. Стрелкова придётся несладко, власть позволяет оппозиции существовать и даже безнаказанно резвиться какое-то время. Долго запрягает, но разгром организует молниеносный и беспощадный, если пациенты забывают принимать успокоин, начинают преступать закон, призвать общество к антиконституционным действиям. Да, Владимир Владимирович излишне «добр», всегда готов к конструктивному диалогу. Даже с яростными обличителями. Но не с пустыми радикалами.

И не с паяцами, коим себя выставил в своём эссе тов. Стрелков. Между строк сквозит примитивный сарказм интернет-тролля. Так в политическую борьбу ввязываться уж точно не стоит, у нас не хуторские цирковые ужимки, а тяжелейшая системная работа. На галерах рабский труд, если хотите. Во благо великой страны, ядерной супердержавы, которую в беленькое обуть имеют желание более чем смертельные враги. Поэтому, ерничать на счет «спортивной формы и здоровья» не следует. Следить за собой нужно, не налегая на крэпэнькое с калорийным закусоном.

Объективно

Потуги тов. Стрелкова прощупать общественное мнение столь сомнительным по содержанию эссе будем считать пробным шаром. Иронически махнуть на него рукой в принципе можно, но системный подход требует тщательного изучения. Уверен, даже «жандармам кровавого режима» безумно интересно – а сколько добрых русских людей не соскочили с эмоциональных качелей и продолжают переводить деньги службе безопасности Сбера верить в ахинею ряженых революционеров. «Рассерженные патриоты» и фан-клубы Пригожина/Гиркина есть материальный факт, он в нормальной политической системе обязан быть облечён в простые и понятные числа рейтингов.

Ненормально ведь, когда после весьма несвоевременной кончины Владимира Вольфовича поляна политической борьбы превратилась в безжизненную выжженную степь. Престарелые профессиональные думские бояре да шизоидные термоядерные психопаты не должны выражать реальные настроения в обществе. Особенно в нашем, имеющем явный крен в левую повестку социальной справедливости. Ностальгирующему по небогатой жизни Союза, но понимающему истинную цену такого существования. Без дикой преступности, гражданской розни и крови, разлагающей поп-культуры, показной наглости нуворишей, туманности перспектив для своих детей.

То есть, диалог лево-центричных и патриотических сил с действующей властью должен быть. И выразители таких мнений обязаны появиться. Даже если в подобном «праймериз» будет присутствовать тов. Стрелков, свободный или под следствием по доверенности. В честной, законной и конкурентной борьбе сможет одолеть оппонентов, согласятся они видеть его лидером – так тому и быть. Но если против действующего Гаранта выйдут не идейные и профессиональные люди, а дешёвые пиар-проекты типа Грудинина/Собчак/Навального – тут без обид. Будет больно.

А потом горько и похмельно после знакомства с итоговыми протоколами Центральной избирательной Комиссии. На что действующая власть вполне может пойти, если до до 17 марта 2024 года не будет судебного решения и приговора тов. Гиркину по тяжкой статье «экстремизма», закрывающей дорогу в избирательный процесс. Здесь любой начинающий политтехнолог нарисует циничный сценарий использования «томящегося в застенках» бунтаря: консолидация термоядерных патриотических и радикальных сил, беготня и воодушевление во время этапа сбора подписей, потом организация «облома» с крышей зарегистрированной партии и ... протестное «голосование ногами».

Вошки сыты и холки целы. Пар уходит в «свисток», системные думские партии находятся на грани коллапса, Владимир Владимирович одерживает не просто убедительную победу – оглушительную. При этом не отвлекаясь на избирательную кампанию, выполняя свои обязанности строго по «галерному распорядку». Плоха или хороша такая система – дело десятое, но все эксперименты с «западной демократией» в русских богоспасаемых широтах не задаются. Не наше.

Есть опасность на перспективу в такой модели лидерства? Конечно, поскольку Владимир Путин не молодеет, хотя и находится в отменной ментальной и физической форме. Прекрасно понимает, что в России процесс передачи власти всегда очень чувствительная тема. Шансы успеха операций «Преемник/Наследник» и «Узурпатор/Диктатор» всегда примерно равны, именно поэтому к несистемной оппозиции у нас присматриваются долго, но берут её в оборот жёстко.

По-сталински, так сказать. Как только рэволюционэры нацеливаются крушить и митинговать. Выводы делать излишне, пока вижу две встречные политические технологии. Первая неуклюжа и смешна (в исполнении тов. Стрелкова), является попыткой собрать подзабывший своего кумира электорат термоядерных «рассерженных патриотов». Посмотреть на реакцию фанатов Пригожина и заставить завязать дискуссию среди пёстрой толпы левых и даже части правых сил, у которых огромные проблемы с выдвижением единого кандидата на выборы.

Вторая технология (провластная) работает на разобщение всей системной и несистемной оппозиции, задача умников со Старой площади – растащить всем и всегда недовольный процент противников власти по уютным, но крайне тесным коморкам и чуланам, кухням и бестолковым ТГ-каналам. Системная ошибка «рассерженных патриотов», анархистов, радикалов, идейных бунтарей и революционеров заключена в неспособность разговаривать друг с другом, слушать другую точку зрения.

Не логикой и компромиссом создавать альянсы и блоки, а глоткой и запрещёнными трюками покорять снежную кучу и втыкать на вершине личный флаг. Словно это не сложный политический процесс, а заключительный этап пионерской забавы на военно-патриотической игре «Зарница». Без понимания очевидного: побеждает команда, коллективные усилия, разработанная долгосрочная стратегия.

Стрелков и Пригожин могли в своё время договориться, создать жизнеспособный и умеренный левый патриотический проект, против которого власть не стала бы возражать. Даже помогла оживить тухлое болото думских плесневелых сидельцев из якобы оппозиции. Но личные амбиции взяли верх, а общие цифры протестного электората оказались разделены. Исчезновение из публичного поля привычных лидеров приведёт к ещё большему дроблению несистемных сил.

Обычно такой хаос приводит к радикализации мнений, лихорадочный поиск нового «повелителя дум» с ещё меньшей критичностью. Получится у тов. Стрелкова удержать свою паству и прирасти новой? Возможно, это вопрос серьёзных технологий и социальной инженерии. Не жалких попыток ёрничать. Или заниматься фантазиями «если б я был султан». Можно настойчиво и даже грубо приглашать власть к дискуссии, имея на руках реалистичные планы реформ, скреплённые видимой поддержкой миллионов людей. А не истерящих ботов из соцсетей. Наблюдаем...

ßß

Капитуляция Японии 1945-го: военно-праздничные размышления

Чтиво выходного дня. Не прошло и столетия, как говорится. Теперь историческая справедливость восторжествовала и Президент сделал третье сентября ещё одним Днём Победы. Над «милитаристской Японией». В качестве политической шпильки нашим бывшим «союзникам» (отмечающим окончание второй мировой 2-го сентября) совместив празднование ... с китайскими товарищами. В своей историографии давно сделавшими правильный акцент о причинах капитуляции Японии. Где атомные бомбардировки США имеют второстепенное значение, а главным фактором стал «Августовский Шторм» 1945-го в Маньчжурии.

Порочная система.

О причинах поражения Императорской Армии и Флота на Западе написано избыточно много, с такой детализацией, которая сопоставима разве что с усилиями советских историков на ниве исследования Великой Отечественной. Подробно расписаны операции в глобальном Индокитае, на Тихом океане, выявлены ошибки сторон, «переиграны» в Вест-Пойнте и прочих военных академиях Запада сражения в трёх средах. С грустным порой итогом. Оказывается, японцы всегда «чуть-чуть» не дотягивали до успеха, могли затянуть войну на несколько лет. Начиная с Перл-Харбора постоянно что-то важное упускали не сколько в планировании, а именно в исполнении замыслов. Это «чуть-чуть» и разберём сегодня.

Итак, 1939-й год, Красная Армия громит японцев под командованием Жукова у реки Халкин-Гол. Начальник Генерального Штаба Шапошников по результатам боёв просит всех штабных офицеров 1-й Армейской Группы дать анализ состояния японской армии, особенности тактики и взаимодействия родов/видов войск. Слабое звено выявлено сразу: императорские дивизии имеют организационно-штатную структуру ... в количестве трёх полков. Делалось такое не от хорошей жизни, еще с 1929-го принимается экстренная программа по увеличению числа соединений (для вторжения в Китай). Материального обеспечения банально не хватало, потому остановились на трёх-полковой структуре.

Такая реорганизация пополам с экономией позволила к 1936-му на базе имевшихся семнадцати кадровых дивизий развернуть сразу шесть новых, а оставшиеся бюджеты бросить на создание бронетанковых войск и ВВС. Тем более, первые же серьёзные сражения с китайцами показали – «облегчёнными соединением» проще управлять, а с боевыми задачами против легковооруженного противника они справляются, ни у националистов, ни у коммунистов танков и авиации не было вообще, с артиллерией они испытывали огромные проблемы. Поэтому, намеченная на 1937-ой штатная до-организация ещё одного полка в составе дивизии была признана избыточной. Потом аукнувшаяся катастрофой.

Вторым изъяном, подмеченным штабистами 1-й Армейской Группы комкора Жукова, была слабая управляемость главной тактической единицы поля боя – японского батальона. Не имевшего полноценного штаба с его начальником, обязанности такого «мозга» выполнял комбат. Функции технического обеспечения, связи, разведки и общего управления делегируя своим адъютантам, обычно молодым и неопытным офицерам. Третьим изъяном было признано полное непонимание японцами тактики общевойскового боя. Самураи по уши влезли в пехотную, сделав упор на решительный атакующий удар с последующей рукопашной схваткой.

То есть, пошли по пути предков, где боевой дух и мастерство каждого бойца ценился выше командных действий. Где не было понятия «отступление». Как с 1909-го года было записано во всех Полевых Уставах: залогом победы является только наступление, японский солдат обязан вести атакующие действия, даже если всё его подразделение погибло. Именно развитием данных «нематериальных факторов» боеспособности японцы между мировыми войнами и занимались, создав уникальную и эффективную систему формирования «веры солдата в неизбежную победу и неослабевающий наступательный дух», конец цитаты.

Несмотря на довольно чувствительные потери в Китае при таких подходах, когда японские полки демонстративно оставляли патронташи и ранцы на рубежах атаки и бежали на штурм позиций с примкнутыми штыками – материально-техническая база типовой японской дивизии не пересматривалась. Несмотря на требования многих командиров, требовавших больше станковых пулемётов, гаубиц и тяжёлых миномётов. Роль танков и бронемашин вообще не дискутировалась, их правильное применение для самураев так и осталось загадкой до 1945-го.

Итогом стало унизительное поражение в первых же серьёзных стычках с Красной Армией. Но выводы японское командование не сделало, посчитав поражение досадной случайностью и нехваткой резервов «для атакующего порыва и уничтожения противника в ближнем бою».

Это тоже подметили штабные офицеры и сам Жуков, в докладах написав: японцы максимум сил и средств вкладывают именно в первый удар, не умеют вовремя наращивать усилия и создавать эшелонированные боевые порядки пехоты. Зато обучены самым необычным приёмам боя, могут успешно проводить силами целого полка ночные атаки, отлично маневрируют в низшем тактическом звене за счёт инициативы младших офицеров, унтеров и даже обычных солдат.

А вот со средними офицерскими кадрами были проблемы, это наши военачальники подметили особо. Благородная, но дурная привычка младших офицеров и унтеров нестись с саблей или прадедовым мечом впереди атакующих шеренг своих солдат, тем самым демонстрируя пренебрежение перед лицом смерти – уже в Китае сыграло дурную шутку с потомками самураев. Потери в соотношении рядовой/командир были не просто тяжёлыми – катастрофическими. А система военных училищ (в мирное время выпуск одного составлял не более 300-от младших офицеров) просто не справлялась с подобным героизмом, самопожертвованием и ... расточительством.

В 1936-м японцам пришлось переходить на ускоренные выпуски (до 500-от офицеров на пехотное училище), что немедля сказалось на качестве и нарушило баланс продвижения по службе. Неопытные, но выжившие взводные становились даже комбатами, лейтенанты за год боёв в Китае могли оказаться на майорских (штаб-офицерских) должностях, капитаны – на подполковничьих. Именно здесь и наблюдался самый острый дефицит образованных кадров, усугублённый излишне быстрым ростом численности Императорской Армии.

А к 1941-му ситуация стала сюрреалистичной, лишь треть самых младших офицерских должностей занимали выпускники классических военных училищ, остальные были срочно повышенные унтера. Провалы управления заменили ... тактикой решительного порыва и передачей в низшее тактическое звено ещё большей инициативы.

Хрестоматийно это выглядело так: полагаясь на природное чутьё японца и его связь с природой, наставления и Полевой Устав 1928-го года предписывали максимально озаботиться маскировкой намерений каждого подразделения. Обязательным было скрытное выдвижение на рубеж атаки (до 30-50 метров) и затем преодоление разделяющего пространства с противником одним броском. Зачастую без ведения огня.

Именно поэтому с фанатичным упрямством японских солдат гоняли на ночных учениях, заставляли маскироваться, бесшумно ползать и совершать сложнейшие тактические эволюции с использованием ландшафта. Полагаясь на смекалку младших командиров пополам с инициативой солдат. Оборотной стороной такой спецназовской подготовки стало излишнее рассредоточение боевых порядков, новые и новые дополнения к Уставам всё меньше уделяли внимания применению тяжелого вооружения. Изымаемого в батальонные или полковые артиллерийско-пулемётные команды. Ставка делалась на штык, винтовку, гранату, легкий ручной пулемёт и «локтевые миномёты-мортирки».

Такие сомнительные для современной войны нововведения в низшем тактическом звене и на уровне соединений тоже просто так появились, императорские Армия и Флот уже в 1930-м году на уровне Генштабов видов войск уяснили: затяжная война на истощение смертельна для небогатой ресурсами Японии, побеждать придётся рискованным способом – блицкригом с японским национальным колоритом. Доктрина ведения короткой войны была нацелена на очень быстрое и решительное достижение успеха (sokusen sokketsu). В тактике нужно использовать подвижность войск, инициативу, ночные пехотные бои.

То есть, главным фактором победы становился «нематериальный фактор», легендарный «японский боевой дух». Решение гордое, самонадеянное, но всё-таки вынужденное. Поскольку японские стратеги прекрасно знали, что своим войскам не могут дать и половины тех вооружений и сложной боевой техники, которыми располагала даже не самая оснащённая и боеспособная армия Муссолини или легионы Франко. Что уж говорить о Франции, Великобритании, Германии или СССР.

Мы ещё не начинали...

На календаре середина 1945-го года. При прочих равных, даже с потерей львиной доли завоеваний в Индокитае и на Тихом Океане, императорские Сухопутные Силы серьёзных потерь не понесли. Они тяжелым бременем пали на Флот, морскую пехоту и морскую авиацию. Расчёты генштабистов показывали: при переносе боевых действий на континентальный ТВД или Японские острова – западные союзники не будут способны выставить миллионные группировки своих Сухопутных Сил, а попытка воевать экспедиционными частями морских десантов, как это было в 1942-1945 гг. закончится страшными потерями без поддержки корабельных орудий и авианосцев. Главное – оттянуть такие силы подальше от пляжей.

Такое положение дел видели и американцы с полностью выдохшимися британцами, они понимали: самураи готовы взять курс на затягивание войны и имеют неплохие шансы на заключение компромиссного мира. Потери они понесли не великие (по сравнению с европейскими ТВД), сухопутные Армии у них находились на пике могущества и не знали поражений (за исключением полудюжины пехотных дивизий).

В Тихом Океане и Китае безвозвратно было потеряно около полумиллиона солдат с 1937-го по 1945-й, для второй мировой войны – величина почти ничтожная. А в последний год сражений Япония вступила с тотальной мобилизацией, имея под ружьём более 7 млн. человек.

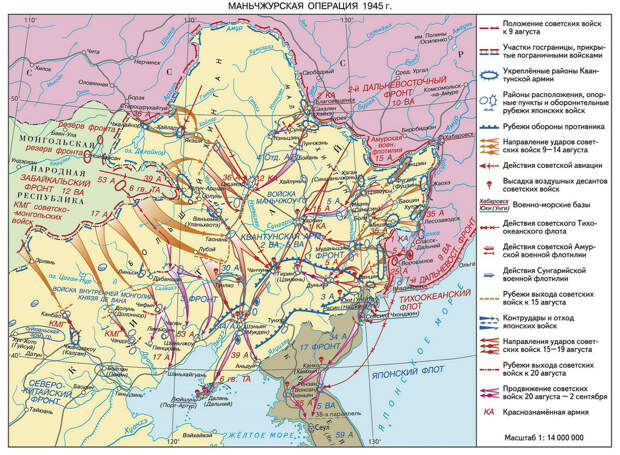

Главной боеспособной силой вне метрополии была кадровая Квантунская Армия, державшая у границ СССР всю войну до 30-ти пехотных дивизий, четыре авиационные дивизии и более тысячи танков. Кстати, численность всех союзных войск на тихоокеанском ТВД была примерно такая же. Как только янки ввязались в кровавую баню на Окинаве, императорский Генштаб понял – высадки в Китае не будет, следующий этап боёв развернётся за Корею. А главная угроза будет исходить от советских войск. Заблаговременно были проведены подготовительные мероприятия:

«все приготовления в Маньчжурии и на юге Корейского полуострова являются ключевыми мероприятиями в системе обороны Японии, на территории метрополии предписывается развернуть 2,6 млн. человек в составе соединений и объединений сухопутных войск, имеющих наивысшую боеспособность и не понесших потерь в ходе войны.

На прочих фронтах рекомендуется дополнительно использовать личный состав Флота численностью 1,7 млн. человек, из них 1,3 млн. расположить на Островах. Командованию Экспедиционных сил в Китае рекомендуем передислоцировать в Маньчжурии штаб и управление одной армии и четыре пехотные дивизии»

Таковы были рекомендации императорской Ставки в начале 1945-го года. В рамках «рекомендаций» Экспедиционные Силы в Китае провели перегруппировку, пожертвовав частью оккупированных территорий. Конфигурация на ТВД стала такой, что основная часть соединений была способна «перестроиться таким образом, чтобы максимально способствовать повороту японских войск, действовавших на континентальной части Китая, к действиям против советских войск». Благодаря подкреплениям из Японии и Китая, тотальной мобилизации местного населения, к началу лета Квантунская Армия насчитывала свыше миллиона активных штыков, имела в строю 1 215 танков, 6 640 орудий и минометов, 26 кораблей и 1 907 боевых самолетов.

Стратегию Квантунской Армии прописали волшебную ... «разгромить советские войска в пограничных районах государства Маньчжоу-ro, используя в качестве опоры эшелонированную оборону укреплённых районов, обширные просторы и преимущества сложного рельефа». По приказу Императорской Ставки от 30 мая 1945-го предписывалось в случае начала боевых действий против СССР задействовать всю Корейскую армию Японии (нападения американцев не рассматривалось к тому моменту вообще, они не могли очухаться на Окинаве).

Неприкосновенными должны были стать внутренние районы Маньчжурии за полосами укрепленных районов восточнее железной дороги Чанчупь-Дайрен, что позволяло свободно маневрировать любыми силами в треугольнике Япония-Китай-Корея. Именно поэтому все запасы материально-технических средств перемещались в Северную Корею, а время нападения СССР определялось на весну 1946-го, ранее советского солдата Квантунская Армия на сопках Маньчжурии не ждала.

Вариант с появлением американцев был отметён по итогам боёв за Окинаву, янки показали: без тотальной поддержки корабельной артиллерии и господства палубной авиации на поле боя ... они не представляют серьёзной угрозы для Сухопутных Сил императорской Армии. Очень долго наращивают артиллерийские полевые кулаки, безграмотно используют танки, пехота чрезмерно безынициативна и пуглива, не обладает навыками ближнего боя.

То есть, в Японии выдохнули и сосредоточились против СССР, как наиболее боеспособного и вероятного противника. Выпустив после предложения капитулировать (прозвучавшего на Потсдамской конференции) приказ континентальным Китайской, Корейской и Квантунской Армиям:

«Пусть нам придется есть траву и грызть землю, но мы должны жестоко и решительно сразиться с врагом. Основная масса сухопутных войск сохранена и способна нанести мощный удар по противнику в случае его высадки на японскую территорию. Японские войска еще не участвовали в решительных сражениях. Капитулировать, не вводя в бой армию, численность которой составляет несколько миллионов человек, - позор, которому нет равного во всей военной истории»

Американцы и не собирались вторгаться в Китай или Японию, лишь заготовив несколько планов по освобождению Кореи. Главнокомандующий американскими вооруженными силами в бассейне Тихого океана генерал Макартур честно сообщил своё «особое мнение» в Белый Дом: «Победа над Японией может быть гарантирована лишь в том случае, если будут разгромлены японские сухопутные силы»

А разгромить их могла только мощная континентальная Армия, превосходящая по численности американскую в Западной Европе. Именно поэтому «союзники» столь настойчиво окучивали товарища Сталина еще со времён Тегеранской встречи. Особенно усердствовал Черчилль, мечтавший о добровольном оставлении японцами Бирмы и французского Индокитая. Военные расчёты американского Комитета начальников Штабов, сделанные ещё в ходе битвы за Окинаву, говорили: без вступления Советского Союза в войну против Японии война на Дальнем Востоке протянется еще 18 месяцев с огромными потерями. А в случае высадки на Японские Острова они станут катастрофическими.

Оперативный подход

Вот тут-то и пригодились аналитические доклады Генштаба РККА, сделанные после боёв на реке Халкин-Гол, дополненные богатой корреспонденцией от китайских товарищей и союзников, описавших оперативные подходы командования Сухопутных Сил Японии на континентальном ТВД. Ставка Верховного Главнокомандования быстро сформулировала боевые задачи трём фронтам (1/2-му Дальневосточным и Забайкальскому). Расчёт делался на молниеносность разгрома японских сил прикрытия границы, изоляция позиционных оборонительных укрепрайонов Квантунской Армии, выход на оперативный простор.

При всём этом операция не имела аналогов в истории Великой Отечественной, фронт наступления ... был везде, на всём протяжении линии соприкосновения протяжённостью 5200 километров. Японцы не умели оперативно перебрасывать резервы в крупных сражениях даже против слабо вооружённых и плохо обученных китайцев, свои группировки разворачивали непозволительно долго и крайне неумело. Парализовать общее и частное командование Квантунской Армии и было основной задачей Маньчжурской Операции.

Японцы были уверены: расположившись третью своих сил в семнадцати основных и тридцати вспомогательных позиционных оборонительных районах – они смогут сбить любой наступательный порыв советских войск, заставят их биться в бетонные стены укреплений, гибнуть на минных полях и под огнём маневрирующей в тылу тяжёлой артиллерии и бомбардировочной авиации. Планы заготовили на действия отдельных рот даже, настолько детальной была штабная подготовка. А обескровив атакующих, Квантунская Армия должна была (получив подкрепления из Китая и Кореи) – полностью окружить и уничтожить советские соединения в огромных и безжизненных степях Маньчжурии.

Нашим оперативным ответом стал замысел на широкий масштаб боевых действий, обезоруживающие неопытных японских высших командиров удары равной силы на десятках направлений с максимальной глубиной наступления. Быстрые перегруппировки и вновь нанесение стремительных ударов бронетанковыми соединениями в неприспособленных для их действий районах. Приказы были просты: в бои по осаде укрепрайонов не ввязываться, действовать окружениями, охватами и обходами. С использованием всей мощи боевой авиации, танковых соединений и воздушных тактических десантов.

Уложились наши деды и прадеды за 24 дня, парализовав японское командование более чем полностью за первые сутки боев. Имея огромный перевес только в танках и САУ (1:4,7) и обладая некритичным для второй мировой войны двукратным преимуществом в авиации – советский солдат в наступлении имел всего полуторный перевес, что по всем пехотным нормативам было ничтожно. Янки, томми и самураи считали допустимым атаковать при минимум трёхкратном превосходстве над противником.

Не буду заниматься описанием действий всех наших фронтов, статья о другом – как правильно использовать выявленные факторы слабости противника. Начиная от самой Доктрины использования Сухопутных сил, заканчивая индивидуальной выучкой солдат с приданным им вооружением. Наши военачальники прекрасно знали – суть японского пехотинца заключена в молниеносном порыве и кратковременных атакующих действиях после долгой подготовки.

В тактиках «азиатского блицкрига», в отличие от немецкого не имевшего в боевых порядках слаженных, прекрасно вооружённых и подготовленных механизированных и танковых соединений. Зацикленность японцев на ритуальных действиях «восточной хитрости» (долгая разведка, до-разведка, уточнение, маскировка намерений, маневры по дезинформации противника даже в оперативно-тактическом звене и тд.) приводило к тому, что резервы Квантунской Армии, численно превосходящие наши прорвавшиеся части ... начинали долгую подготовку к своим контратакам. Ни разу не угадав направление ударов на дивизионном уровне.

Вест-Пойнт после войны посчитал, что скорость передачи приказов с дивизионного уровня на батальонный отставал у японцев от советского ... в семь раз! О времени реагирования вообще срамно говорить, самураи чаще оказывались в казармах, на позициях и в местах расположений, по нескольку дней не трогаясь с места. Прекрасно зная, что их окружили или вышли во фланги. Обстановку тщательно изучали ... чтобы штыковой стремительной атакой решить ход сражения/боя в свою пользу.

Так аукнулся схваченный нашими генштабистами главный порок построения боевого порядка японской дивизии со времен Халкин-Гола: малые сковывающие силы в центре и значительные фланговые группировки с минимумом общего резерва. Чтобы развернуть соединение против атакующего противника – комдивам Квантунской Армии приходилось тратить огромное количество времени на перемещения. перестроения, выбор выгодной позиции, маскировку ударных частей. Всегда оставляя зияющие бреши между подразделениями, японский Полевой Устав такое позволял и даже поощрял.

Одержимость атакующим ударом силами пехотных частей без должной поддержки артиллерией, танками и авиации привела к такому страшному разгрому. Наши, кхе-кхе ... вконец обнаглевшие механизированные батальоны уже начинали глумиться над самураями, мгновенно находя тактические разрывы в японских порядках (до десяти километров в полосе обороны дивизии!) и начинали лютовать в тылах, вырезая дальнобойную артиллерию, колонны снабжения и тыловые части обеспечения. Спокойно уходили после разящих рейдов к себе или дожидались пехоту, инициативно меняя план операции благодаря гибкости управления.

Другой тонкий момент, на всю катушку используемый нашими войсками, заключался в понимании в слабой технической оснащённости самурайских пехотных дивизий автотранспортом. Они жались к дорогам, железнодорожным веткам, старались иметь опорные пункты в виде крупных населённых пунктов. Этим и воспользовались маршалы Мерецков и Малиновский, настоятельно приказывая своим войскам максимально пользоваться бездорожьем и слабо населёнными пространствами при проведении прорывов и окружений. Они знали, благодаря наставлениям Генштаба, что японцам нельзя давать переходить в наступление, самураи научились вести атакующие действия почти непрерывно, без перегруппировок, до последнего активного штыка.

А вот в обороне такими навыками не обладали, предпочитая ночные убийственные контратаки, чередуя их с апатичным сидением по дотам и блиндажам. Даже не утруждая себя рытьём траншей, надеясь на густые минные постановки в разрывах между опорными пунктами. То есть, все действительно сильные стороны японской пехоты нашими войсками были нейтрализованы ещё на стадии планирования.

Начиная с нейтрализации всегда подробных оперативных планов высших японских штабов, знавших о кадровой слабости своего среднего командного звена и писавшим для него подробные многостраничные инструкции на все случаи жизни. Как оказалось, тактику советского блицкрига (ещё более стремительную и наглую, нежели германская) самурайские стратеги не предусмотрели, не верили в её исполнение без линий коммуникаций и снабжения в бездорожье Маньчжурии, за тысячи километров от главных ресурсных областей Советского Союза.

Выводы.

«Августовский Шторм» стал эталонной и хрестоматийной операцией двух мировых войн, по вкладу в военное оперативное искусство сравним разве что с Брусиловским прорывом и «Багратионом». Когда в планировании были использованы все до одной слабости противника, от материальных – до «нематериальных» типа «японского духа самопожертвования».

Увлечение изолированными укрепрайонами, построение обороны в один эшелон на каждом оперативном направлении, пренебрежение стратегическими резервами, явная концентрации на флангах соединения главных сил – позволило нашим порой малочисленным частям легко изолировать группы японских войск, заставлять бесцельно блуждать по ТВД, бросаться в неподготовленные контратаки. Либо, что чаще случалось – сидеть парализованными в ожидании приказов сверху.

Не было у Сухопутных Сил императорской Японии опыта оборонительных и крупных наступательных сражений, вялотекущая борьба с отсталыми технически китайцами малыми группами войск развратила командование. Не сумевшее управлять даже имевшимися резервами при получение команды «В атаку!». Пренебрежение силами противника, слепая вера в «нематериальные факторы» японского боевого духа, определение понятия «обороны» как временной меры для перехода в молниеносную атаку ... продолжать можно долго. Даже не беря недостаток ресурсов.

Японии сломали хребет не поражения на Тихом Океане или уж тем более – не атомные бомбардировки. Факт тотального трёхнедельного разгрома самой боеспособной Армии метрополии настолько потряс всю верхушку военно-политического руководства, что помыслить о дальнейшем сопротивлении самураи не могли. Им становилось жутко от мысли, что господствующий на море и в воздухе американский Флот прикроет десантную операцию на Острова страшной Красной Армии. Против которой, как оказалось, аргументов у японцев не оказалось, несмотря на тщательную подготовку с 1936-го года.

Даже идеально подготовленный для тактических действий пехотинец не способен противостоять слаженной системе общевойскового боя. Будь он трижды самураем, камикадзе и фанатиком. Хороший сегодня праздник, правильный. Великая Отечественная ... это про героизм и самопожертвование, «Августовский Шторм» в Маньчжурии – про эталонное военное искусство страны на пике могущества.

ß

Русификация и развитие. Как «Муравьёв-вешатель» восстановил порядок в западных губерниях

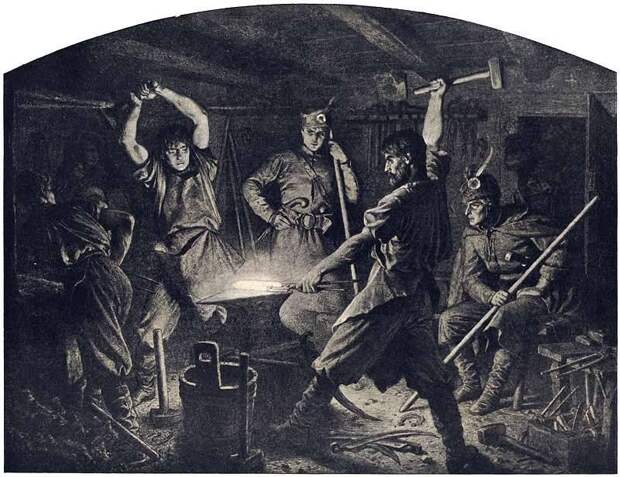

Атака русских кирасир на позиции косиньеров. Худ. Томас Дж. Баркер (1872)

Первые успехи польских повстанцев

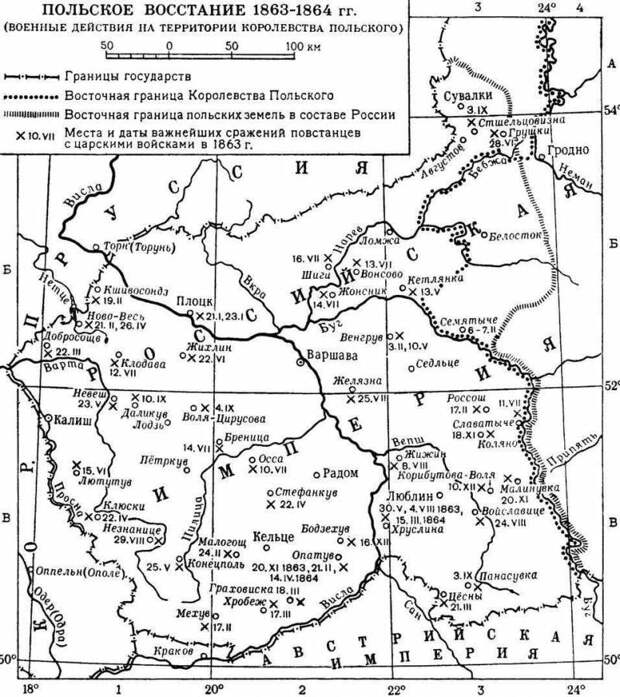

В Варшавском военном округе было около 90 тыс. человек и ещё около 3 тыс. в пограничной страже. Расположены полки были исходя из удобства проживания военных, а не возможных боевых действий.

Было немедленно восстановлено военное положение (Польские белые и красные против Александра II). Царство Польское было разделено на военные отделы. Начальники военных отделов получили чрезвычайное право судить взятых с оружием в руках повстанцев военно-полевым судом, утверждать и приводить в исполнение смертные приговоры.

Были учреждены военно-судные комиссии, назначены военные начальники. Полки получили приказ сформировать автономные отряды из всех родов войск и стянуться в наиболее важные населённые пункты, занять пути сообщения, выслать подвижные отряды для уничтожения бандформирований. Этот приказ был выполнен к 20 января.

Но вскоре выяснилось, что этого недостаточно. Русские войска не могли контролировать все промышленные центры, уездные города и поселения. В них началась сильная антирусская пропаганда, формировались польские отряды, некоторые предприятия перестали работать, на иных даже стали производить оружие для повстанцев. Польские повстанцы получили возможность нарастить свою численность, улучшить организацию, пополнить арсеналы.

Русская пограничная стража, не усиленная армией, не смогла контролировать границу в условиях полномасштабного восстания. Поляки смогли наладить коммуникации в южной части границы Царства Польского, а затем и части западной. То есть они получили свободный доступ в австрийскую Галицию и частично прусскую Познань. Оттуда прибывали подкрепления, различное оружие, можно было бежать за границу, а затем вернуться.

Поляков использовали

Европейские великие державы отнеслись к польскому восстанию по-разному.

Уже 27 января (8 февраля) 1863 года между Пруссией и Россией было заключено соглашение Анвельслебена. Конвенция была подписана в Петербурге российским министром иностранных дел князем А. М. Горчаковым и генерал-адъютантом прусского короля Густавом фон Альвенслебеном.

Конвенция позволяла Русской армии преследовать польских повстанцев на территории Пруссии, а прусским войскам – на русской территории. Пруссаки строго охраняли свою границу, чтобы восстание не распространилось на польские области в составе Пруссии.

Австрийское правительство со времен Крымской войны относилось к русским враждебно и хотело бы использовать это восстание в своих интересах. Вена в начале восстания не мешала полякам в Галиции, которая стала базой повстанцев. Это укрепило материальную базу восстания. Венский двор даже выдвинул идею учредить польское государство с одним из Габсбургов на престоле. Позднее, когда в Вене испугались, что восстание охватит польские земли в составе империи Габсбургов, польских повстанцев и сочувствующих стали преследовать.

Враждебную позицию в отношении Российской империи, естественно, заняли Англия и Франция. Западники поддерживали поляков ложными обещаниями, давая им надежду на иностранное вмешательство в конфликт, по примеру Крымской войны. Франция была традиционной базой беглых польских повстанцев, революционеров. В реальности Лондон и Париж в это время не собирались воевать с Россией, своих проблем хватало. Поляков использовали в своих целях, чтобы дестабилизировать Россию.

Польское восстание вызывало восхищение в Западной Европе, где политики и интеллигенция опасались возрождения «русского жандарма». В апреле и июне 1863 года Англия, Австрия, Голландия, Дания, Испания, Португалия, Италия, Ватикан, Швеция и Турция пытались оказать политическое давление на Петербург. Западники требовали от русского правительства пойти на уступки полякам.

Герцен в своем «Колоколе», который издавался в Лондоне, призывал убивать «гадких русских солдат». Русское правительство, видя, что западные державы на самом деле не собираются вмешиваться, проигнорировало это дипломатическое давление. Однако польские повстанцы поверили, что «Запад поможет», что вызвало новую кровь.

«Битва» из цикла «Полония». Художник Артур Гротгер

Польские диктаторы

Одним из вождей польской эмиграции был Людвик Мерославский. Его путь был типичным для польских националистов. Его отец служил в польских легионах Наполеона, смог вернуться в Царство Польское. Сам Людвиг получил образование в Царстве, служил в 5-м пехотном полку. Участник восстания 1830 года. Бежал в Галицию, оттуда во Францию. Работал в различных эмигрантских организациях радикального направления.

Один из вождей восстания и революции в Германии в 1846–1848 гг. Разбит, арестован, помилован по требованию Франции. Участник революции в Сицилии и восстания в Бадене. После поражения повстанцев вернулся во Францию. В 1860 году командовал интернациональным легионом в армии Гарибальди. Руководил Польской военной школой в Генуе (затем в г. Кони).

Практически все выпускники и большая часть преподавателей Польской военной школы приняли участие в польском восстании 1863–1864 гг.

С началом польского восстания Людвиг прибыл из Франции в Пруссию и был провозглашён диктатором восстания. 5 (17) февраля 1863 года Мерославский из Познани перешёл границу у Крживосондза с секретарём Куржиной и группой наёмников. К нему присоединились мелкие группы повстанцев. Русский отряд командира Олонецкого полка Юрия Шильдер-Шульднера столкнулся с отрядом Мерославского на опушке Крживосондзского леса и легко рассеял повстанцев.

Мерославский объединился с отрядом Меленецкого, в котором было около 1 тыс. повстанцев. Меленецкий был богатым помещиком из Познани, прусским офицером, действовал энергично и навербовал в свою «бригаду» не только местных жителей, но и добровольцев из Познани. 9 (21) февраля объединившиеся польские отряды были разгромлены у Троячека отрядом Шильдера-Шульднера. Шильдер-Шульднер за победы 7 и 9 февраля 1863 года получил именное высочайшее благоволение и золотую саблю с надписью – «За храбрость».

Полностью уничтожить бандформирование не удалось, т. к. направленные из Калиша и Ленчицы русские отряды опоздали к месту схватки. Мерославский после двух поражений уехал из Царства Польского и вернулся в Париж. Он обвинил в поражения плохую местную организацию. Под давлением других польских повстанцев сложил полномочия диктатора и передал командование Мариану Лангевичу. Меленецкий вскоре также был разбит и сдался пруссакам.

Ковка кос из цикла «Полония». Худ. Артур Гротгер

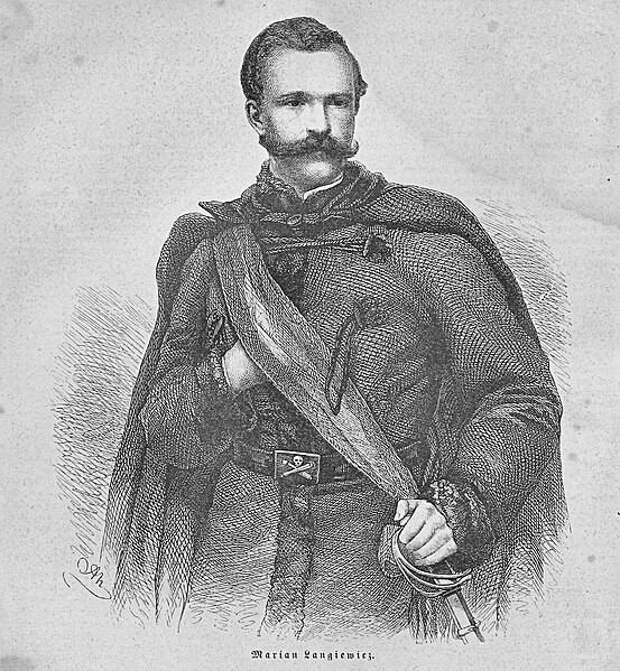

Диктатор Лангевич

Польский ржонд (правительство) выбрал нового лидера. Им стал популярный «полевой командир» Мариан Лангевич. Он служил в прусской армии, после увольнения уехал в Париж, затем преподавал в Польской военной школе, учреждённой Мерославским. Был участником экспедиции Гарибальди. Во время польского восстания был назначен руководителем Сандомирского воеводства, организовывал восставших в Южной Польше.

Лангевич смог собрать и организовать бригаду в 3 тыс. человек при 5 пушках. У него была даже своя типография, с помощью которой он вёл пропаганду идей восстания и сделал себе рекламу. После ряда схваток с Русскими войсками он был окончательно разбит при Хробрже и Гроховиско. 19 марта 1863 года, сняв с себя все полномочия, бежал в австрийскую Галицию. Австрийцы арестовали Лангевича, он некоторое время провёл в тюрьме. Свою жизнь Лангевич завершил в Османской империи, где пытался сформировать при турецкой армии польский легион.

Надо отметить, что среди польских повстанцев не было единства. Царили недоверие, эгоизм, интриги и ссоры. «Полевые командиры» боролись за власть, силой заставляли более слабых подчиняться себе. «Белые» боролись с «красными». «Красные» громили имения богатых «белых».

Польский революционер, диктатор Мариан Антоний Лангевич (1827–1887)

Поражение повстанцев в Юго-Западном и Северо-Западном краях

Русские войска повсюду в открытых боях громили польских повстанцев. Однако польские отряды, разбитые и рассеянные в одном месте, тут же собирались в другом, и война продолжалась. Русских сил не хватало, чтобы полноценно «зачистить» Царство Польское.

В Польшу направляются новые силы: 2 гвардейских кавалерийских полка, 2-я гвардейская дивизия, 10-я пехотная дивизия и семь донских казачьих полков (начали прибывать с марта). Также по мере усмирения восстания в Западном крае в Царство Польское перебросили 2-ю и 8-ю пехотные, 3-ю кавалерийскую дивизии.

Восстание в Юго-Западном крае – в Волынской и Киевской губерниях, смогли подавить довольно быстро. Польские повстанцы пришли из Галиции, социальной базы у них не было. Наоборот, местное южнорусское население ещё хранило память о польском иге и всячески помогало Русской армии в ликвидации польских банд. Агитация повстанцев, «золотые грамоты», которые призывали население к мятежу и обещали им землю и освобождение от налогов, не действовали. Священники отказывались их читать, а крестьяне не слушали. Поэтому польские банды быстро разгромили.

Восстание в Северо-Западном крае приняло довольно серьёзный размах. В Гродненской губернии в январе 1863 года была разгромлена 5-тысячная бригада Рогинского. В феврале повстанцы начали свою деятельность в Виленской и Ковенской губерниях.

Литовским и ковенским воеводой себя провозгласил Сигизмунд Сераковский, который служил в департаменте Генштаба в чине капитана. Он довольно быстро сформировал 3-тысячную бригаду и пытался организовывать высадку десанта на берегах Курляндии. Так Центральный национальный комитет пытался придать повстанцам значение воюющей стороны, надеясь на поддержку западных держав. Но пароход, который шёл из Англии, добрался только до Мальмё в Швеции, где он был задержан. Бригаду Сераковского разгромили в конце апреля.

В апреле и мае 1863 года восстание в Ковенской губернии при поддержке польских помещиков и католического духовенства приняло довольно широкий размах. Отряды повстанцев появились в Минской, Витебской и Могилевской губерниях.

В Виленском округе было около 60 тыс. Русских войск, но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью держать ситуацию под контролем. Пришлось перебрасывать подкрепления, которые начали прибывать ещё в феврале. Основные же силы подошли весной, в результате летом из резервных батальонов было сформировано 6 пехотных дивизий – 26-я, 27-я, 28-я, 29-я, 30-я и 31-я.

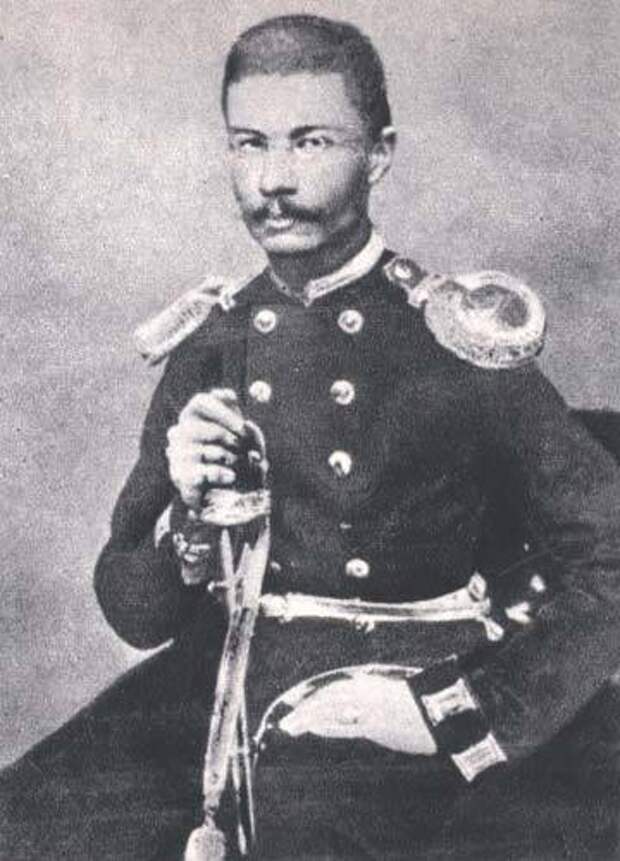

Польский диктатор Ромуальд Траугутт (1826–1864)

Государственник

14 мая в Вильну прибыл новый генерал-губернатор Михаил Николаевич Муравьёв (1796–1866). Этот человек имел огромный боевой и управленческий опыт, был настоящим государственником. Так, он в ходе Бородинской битвы сражался на батарее Раевского и едва не погиб. Был участником Заграничного похода Русской армии, выполнял особые поручения на Кавказе, работал в Министерстве внутренних дел, подготовив государю записку об улучшении местных административных и судебных учреждений и ликвидации в них взяточничества. Муравьёв последовательно занимал ряд постов на имперской службе, везде отметился как государственник, опытный управленец, враг коррупции.

В 1827 году был назначен витебским вице-губернатором. Уже в это время Муравьёв отмечал обилие антирусского, пропольского и католического элемента в государственной администрации всех уровней. Предлагал немедленно провести реформу системы подготовки и обучения будущих чиновников, распространить русскую систему образования в западные губернии. Муравьев принял активное участие в подавлении восстания 1830–1831 гг.

Действительно, в экономической, общественно-культурной жизни края почти полностью преобладали представители польских и ополячившихся католических кругов. Западнорусское (белорусское) население края в результате многовекового польского и католического давления представляло собой преимущественно крестьянские массы, без своего дворянства, интеллигенции, буржуазии и даже рабочих и ремесленников.

Муравьёв долго и успешно служил империи, вырос до поста министра государственных имуществ и в декабре 1862 года выше в отставку. В 1863 году его огромный опыт был востребован. Государь Александр II лично пригласил Муравьёва к себе и назначил его виленским, гродненским и минским генерал-губернатором, командующим войсками Виленского военного округа, передал полномочия командира отдельного корпуса в военное время, а также главного начальника Витебской и Могилевской губерний. На аудиенции, Муравьёв произнес: «Я с удовольствием готов собою жертвовать для пользы и блага России».

Граф (с 1865 года) Михаил Николаевич Муравьёв (1796–1866). Литография. Санкт-Петербург. 1865 год

«Польский вешатель»

Муравьёв сразу предпринял ряд энергичных, последовательных и хорошо обдуманных мер, которые быстро усмирили открытое восстание. К концу июня в Виленском крае остались только мелкие шайки повстанцев.

Муравьёв отлично знал край по своей прежней службе и активно принялся за трудную работу. Несмотря на почтенный возраст, он работал до 18 часов в сутки, принимая доклады с 5 часов утра. Практически не выходя из своего кабинета, он наводил порядок в 6 губерниях. Генерал-губернатор навел порядок в кадрах, отстранил прежних чиновников, которые показали свою неэффективность, и привлёк делу плеяду блестящих управленцев. Среди них надо отметить попечителя Виленского учебного округа Ивана Корнилова, начальника тайной полиции ротмистра Алексея Шаховского, главного начальника Северо-Западного края Константина Кауфмана, впоследствии генерал Кауфман отметился как покоритель Туркестана.

Русские отряды стали гонять банды до их полного уничтожения. Большими контрибуциями облагали помещиков и селения, которые были отмечены в поддержке повстанцев. Были введены большие штрафы за политические акции, демонстрации. Провели перепись населения и за чью-либо беспаспортную отлучку взыскивали с оставшихся значительные штрафы, установив таким образом систему круговой поруки. Расходы на усмирение края были возложены на польское дворянство, духовенство. Также поляки сами содержали сельскую стражу.

Местное население активно привлекалось к борьбе с бандитскими шайками. Это было вызвано тем, что польские бандиты не только атаковали армейские подразделения, но и осуществляли террор в отношении нелояльного населения. Террористы убивали православных священников, крестьян, помещиков, которые не поддерживали восстание.

Русские власти оставили либеральную практику, действовали жёстко. Наиболее активных повстанцев, убийц и террористов публично казнили. Показательные публичные казни, за них повстанцы прозвали Муравьёва «палачом» и «вешателем», стали очень важным элементом по успокоению края.

Всего за годы правления Муравьёва было казнено 128 человек, ещё 8,2–12,5 тыс. человек было отправлено на каторгу, в арестантские роты или сослано. В подавляющем большинстве это были непосредственные участники мятежа: представители польского дворянства, католические священники. Доля католиков среди наказанных составляла более 95 %. Это в принципе соответствовало общей пропорции участников восстания. Крестьян и рабочих среди восставших было очень мало.

Поляки создали миф о «Польском вешателе», русских оккупантах и убийцах. Однако в целом царские власти очень милостиво отнеслись к участникам восстания, об этом хорошо говорят цифры – из примерно 77 тыс. восставших разного рода уголовным наказаниям было подвергнуто всего лишь 16 % их участников, тогда как остальные попали под амнистию и вернулись домой. В европейских странах при подобных восстаниях наказания были намного жестче.

Русские власти стали изымать оружие у шляхты, её прислуги, ксендзов, неблагонадежных лиц. Подозрительных людей сразу брали под стражу, военные суды проводили без проволочек. Чиновников, которые содействовали бунту, немедленно отстраняли от службы, брали под арест и передавали суду. Лесничих обязали помогать очищать лес от бандитских групп.

Все эти меры дали хороший и немедленный результат.

Направить на «древнерусскую» дорогу

С другой стороны, Муравьев провёл ряд реформ, которые были направлены на устранение последствий вековой польско-католической оккупации и восстановление русскости края. Как говорил сам Муравьев, жизнь в крае необходимо было направить на «древнерусскую» дорогу.

Край очищали от польских чиновников, их заменяли на русских. Польские помещики подвергались экономическому давлению, на них налагали штрафы и контрибуции. Часть шляхты была записана в однодворцы и городские и сельские жители.

Муравьев вёл большую работу по привлечению на сторону власти крестьянства, облегчая и улучшая его положение. В частности, конфискованной у мятежных дворян землёй стали наделять батраков и безземельных крестьян. В 1864 году крестьян юридически уравняли с помещиками и сделали их экономически независимыми (это было беспрецедентное на тот момент явление в Российской империи). Наделы крестьян Северо-Западного края были увеличены почти на четверть, а их подати на 64,5 % были ниже по сравнению с остальными крестьянами России. Крестьянское землепользование заметно выросло.

Муравьев понимал огромное значение культуры и образования в деле подавления польского сепаратизма и активно работал в сфере культуры. Началось издание белорусской литературы, губернатор относился к белорусам в соответствии с идеей триединого русского народа и поддерживал меры по формированию исторического самосознания белорусов, ликвидации польского культурного доминирования.

Огромное внимание было уделено народному просвещению. До Муравьева практически всё образование края находилось под контролем шляхты и католического духовенства, которые продвигали своих протеже на административные посты. Муравьев закрыл наиболее антирусские заведения.

Школьное образование немедленно перевели с польского языка на русский. В Северо-Западном крае стали распространять десятки тысяч русских, православных книг, учебников, брошюр, портретов и картин, чтобы изменить у учеников представление об истории. Из библиотек массово изымалась польская, антирусская литература. Начался процесс замены польских преподавателей русскими.

Вместо закрытых гимназий, где раньше учились преимущественно поляки из привилегированных сословий, открывались гимназии для выходцев из всех сословий. Фактически в Северо-Западном крае в сфере народного просвещения прошла настоящая революция. Местная школа перестала быть элитарной, стала фактически мононациональной и массовой. Началось формирование белорусской интеллигенции.

В целом этот опыт необходимо помнить для восстановления русскости Малой России (Русской украйны) в настоящее время. Жесткие меры в отношении откровенных сепаратистов-нацистов, военных преступников и большая программа в сфере развития края, его культуры и образования.

Открытие памятника Михаилу Муравьёву в Вильне (1898 год)

Окончание восстания

Разгар боевых действий падает на лето 1863 года. Русские войска повсеместно разгромили повстанцев. Всего в 1863 году произошло 547 боевых столкновений, в 1864 году – уже всего 84. Русские войска и власти не позволили перерасти восстанию в полномасштабную войну. 11 февраля 1864 года было разгромлено последнее значительное бандформирование – отряд Босака.

Быстрая ликвидация восстания в Северо-Западном крае показала хороший пример борьбы с повстанцами. В июне 1863 года численность войск в Варшавском округе была доведена до максимального числа – 164 тыс. человек. В начале августа для ускорения наведения порядка и раскрытия революционной организации была преобразована полиция. Новые полицмейстеры и приставы были назначены из русских офицеров. Городскую и земскую полицию подчинили военным властям.

27 августа либерально настроенный великий князь Константин Николаевич уехал в Крым, затем был уволен Велепольский. Граф Берг, «хозяин строгий», стал исполнять обязанности наместника. Берг предпринял решительные меры, временно установил военное управление в крае, усилил охрану границы. Войска активно уничтожали оставшиеся бандитские группы.

Австрия и Пруссия, опасаясь, что восстание может перекинуться на их польские области, приняли более жесткие меры. Особенно это касалось австрийской Галиции, там было введено военное положение.

Новый польский диктатор Ромуальд Траугутт, подполковник Русской армии в отставке, пытался сформировать из разрозненных отрядов единую армию, наладить снабжение и финансирование повстанцев, наделить крестьян землей и правами, чтобы привлечь на свою сторону, но без особого успеха. Повстанцы так и не смогли получить поддержки большей части народа (крестьян). Восстание осталось уделом элитарных групп населения – шляхты, духовенства и интеллигенции.

14 февраля 1864 года был издан царский манифест об устройстве крестьян в Царстве Польском, это нанесло решительный удар по партии войны. Учреждённое в Варшаве центральное полицейское управление под началом генерал-майора Трепова 29 марта арестовало всё «народное» правительство во главе с диктатором Траугуттом. 24 июня 1864 года члены ржонда последнего состава были казнены – Ромуальд Траугутт, Роман Жулиньский, Рафал Краевский, Ян Езëранский и Юзеф Точинский

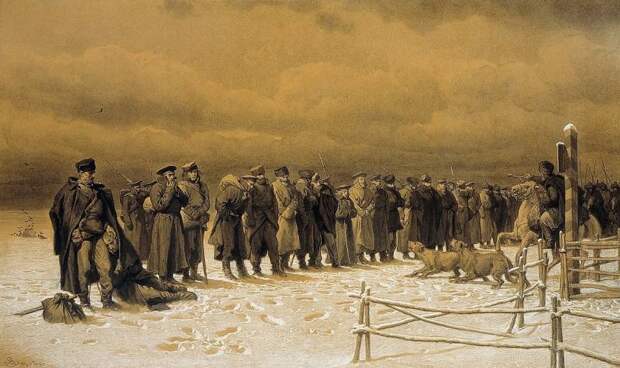

По официальным данным, Русские войска потеряли в ходе восстания до 4,5 тыс. человек. Ещё несколько тысяч человек стали жертвами террора. Потери повстанцев – около 30 тыс. человек. Определённое количество повстанцев сбежало за границу. За причастность к восстанию 1863–1864 гг. было казнено 128 человек, ещё примерно 8–12,5 тыс. было выслано в другие местности, несколько сотен отправили на каторгу. Можно сказать, что русское правительство было довольно гуманным, оно подвергло наказаниям различной степени менее одной пятой части активных повстанцев.

Некоторое время в западных губерниях сохранялось военное положение. Передвижение населения было ограниченно, особенно это касалось польской шляхты. Ещё во время восстания началась русификация западных территорий. Эта политика была продолжена и впоследствии.

«Поход в Сибирь». Худ. Артур Гротгер (1866)

Свежие комментарии