Как добывают уран: рискованный бизнес для энергетики будущего

Уран, как химический элемент, относиться к классу металлов и обладает серебристо-белым цветом с ярко выраженным блеском. Залежи его месторождений доступны практически на всех континентах, однако страны добывающие уран знают, что в чистом виде он практически не встречается, из-за своей химической активности.

Долгое время никто и не подозревал о радиоактивных свойствах этого металла, хотя в 1857 году французский изобретатель Абель Ньепс и обнаружил некое излучение во время экспериментов в фотолаборатории. И лишь в 1938 году ученые наконец поняли, что при делении ядра изотопа урана выделяется внушительное количество энергии — это обстоятельство стало началом эры атомной энергетики. Государства на разных континентах и разных идеологических режимов моментально задумались – какой уран добывают их рабочие, и как можно использовать его мощь.

Как добывают уран

Нужно понимать что места, где добывают уран, несмотря на свою распространённость в мире, довольно проблематично найти и реализовать в полной мере. Виной всему радиоактивность данного металла.

Конечно из-за того, что этот химический элемент «фонит», компании добывающие уран могут обнаружить его залежи благодаря аэрогаммасъёмке, улавливающей радиацию. Но из-за угрозы заражения, особенностей местонахождения, анализов после разведки и оценок запаса – добыча и последующая переработка будет отличаться.

На сегодня уран добывают как правило тремя способами:

- Роют карьеры

- Вырабатывают горные породы под землёй

- Организовывают скважинное подземное выщелачивание (СПВ).

Если руда залегает неглубоко, то, компании добывающие уран, начинают разрабатывать карьеры. Однако, часто радиоактивные породы находятся под землёй и тогда приходиться рыть шахты. В большинстве случаев именно посредством шахт добывают уран в России, так как наиболее выгодного с экономической точки зрения способа найти трудно. Правда всё это оправданно лишь если глубина не превысит 2000 метров, а сама руда будет достаточно высокого качества.

Поэтому в России уран добывают как подземными горными выработками, так и методом СПВ. Карьерные работы в нашей стране, практически не используют. Порода, которую разрабатывают посредством шахт, проходит следующие стадии:

- извлечение

- сортировка на пустую и ту, которая содержит уран

- вывоз пустой породы на отвалы

- доставка ураносодержащей породы на завод

- обработка ураносодержащей породы

В случае же скважинного подземного выщелачивания отвалы не образуются, а в земле отсутствуют пустоты после выработки. К плюсам этой технологии следует отнести безопасность для работников завода ввиду отсутствия радиоактивной пыли при обработке урана. Таким образом, за методом СПВ, который не наносит вред экологии и экономически выгоден будущее. Но стоит помнить, что в большинстве стран мира, и в России тоже, добывать уран таким способом можно если руда залегает ниже уровня грунтовых вод, а между ними находится водонепроницаемая глина. Именно поэтому в нашей стране лишь 7% подобных разработок месторождений.

Наглядно понять как добывают уран и как происходит его переработка для производственных целей, показывает Телеканал Discovery:

Видео того как добывают уран не просто объясняет устройство этого непростого ремесла, но показывает насколько сложен и интересен данный процесс.

Как применяют уран

Помимо того как добывают уран, нужно рассказать и о его использовании в промышленности и энергетики. Ввиду своей химической активности, уран достаточно гибкий и весьма ковкий металл, обладающий свойством намагничиваться. Однако в первую очередь, человечество использует его в атомной энергетике.

Следует понимать, что в природе смотреть как добывают уран U235 не приходится. Всё дело в том, что изотопа с таким массовым числом в природе менее 1%. Поэтому для нужд энергетики и армии, полученный уран обогащают или обедняют.

Изотоп урана U235 устроен таким образом, что однажды запущенная реакция ядерного распада будет протекать самопроизвольно, без дополнительного влияния извне. Поэтому уран добывают в основном как основу для извлечения из руды подобных изотопов. Благодаря такой реакции он крайне эффективен как источник энергии для ядерного реактора.

К сожалению, мирный атом слишком легко превратить в оружие. Чаще всего начинкой ядерных боеголовок служит плутоний-239, который получают при облучении урана-238 мощными потоками нейтронов. После того, как уран добыли и облучили данным способом, ядро такого изотопа увеличивает успешность деления, из-за которого испускается больше нейтронов. Это приводит к тому, что сфере из плутония (сердце любой атомной бомбы) требуется втрое меньшая масса и радиус, чтобы достичь критического состояния. Так что с его помощью «ядерная начинка» бомбы становится еще разрушительнее, но при этом компактнее.

Впрочем, уран и плутоний используются не только в военных целях. Изотопы этих металлов нашли свое применение в медицине — препараты на их основе представляют собой удобные маркеры, которые просто отследить внутри организма по следам слабого, безопасного для пациента излучения. Кроме того, уран позволяет геологам отслеживать возраст минералов и горных пород. Так как добывают уран достаточно давно,мы точно знаем время периода его полураспада. Так что, оценивая разницу между его концентрацией на сегодняшний день и постоянной распада, можно вычислить возраст того или иного геологического объекта.

Антидот: человечество в поисках противоядий

В медицинской литературе противоядие называются «антидотом» (от греческого «даваемый против»). Причем в той же литературе нет однозначного определения, что же такое антидот. По идее, противоядие должно обладать хотя бы одним из двух свойств: первое — нейтрализовывать яд в организме, взаимодействуя с ним на химическом или физическом уровне; второе — устранять последствия действия яда на клетки, ткани, органы и системы.

Идеальный антидот сочетает оба этих свойства, но, как и идеальный муж, не существует в природе. Поэтому даже в современных условиях не всякому яду можно противостоять, действуя на его сущность. Зачастую приходится «бить по хвостам», просто пытаясь поддерживать жизнедеятельность организма и устранять те или иные появляющиеся симптомы. Такая терапия, в отличие от антидотной, называется симптоматической.

Впрочем, и у противоядий есть слабые места. Во-первых, антидот необходимо ввести в организм как можно раньше. Чем больше времени прошло с момента отравления, тем менее эффективным будет противоядие. Во-вторых, антидоты отличаются высокой специфичностью, то есть будут работать лишь в отношении определенных химических соединений. А в других случаях окажутся в лучшем случае бесполезны. В худшем можно получить отравление антидотом, ведь вводят их зачастую в очень высоких дозах. Поэтому чрезвычайно важно правильно установить диагноз и определить токсин. В-третьих, антидот предотвращает развитие осложнений, порой смертельно опасных. Но он совершенно бесполезен, если осложнения уже развились. К сожалению, до всего этого медицина, по историческим меркам, додумалась буквально вчера. А до того знания о ядах и противоядиях отличались причудливостью и противоречивостью.

Античность

Нельзя сказать, что до древних греков человечество ничего не знало о ядах. Но первая систематизация токсикологических знаний началась во времена Гиппократа. Именно в «Гиппократовом сборнике» (300 год до н.э.) было высказано убеждение, что против любого яда должно существовать и применяться свое противоядие. Однако мнение «отца медицины» было достаточно быстро забыто. И многие века медики провели в погоне за универсальным противоядием «от всего».

Интересна история антидота понтийского царя Митридата VI Эвпатора (134−63 годы до н.э.) Он панически боялся быть отравленным. Поэтому придворному врачу была поставлена задача: разработать эффективное средство защиты от всех известных на тот момент ядов. Царь лично участвовал в экспериментах на приговоренных к смерти людях, их подвергали укусам ядовитых змей, поили различными настоями, а затем испытывали различные методы лечения. По итогам многолетних трудов появился антидот, в состав которого входило 54 различных компонента: опий, различные растения и растертые в порошок тела змей. Появилась и «печатная работа», трактат «Тайные мемуары», который охранялся наравне с царской сокровищницей.

Известно, что Митридат ежедневно принимал свое противоядие, надеясь, что таким образом организм выработает устойчивость к отравлениям. Предание гласит, что антидот сработал. Когда сын поднял восстание против царя и захватил трон, Митридат тщетно пытался отравиться. Пришлось бросаться на меч. А «Тайные мемуары» были захвачены в 66 году до н.э. выдающимся римским полководцем Гнеем Помпеем Великим (106—48 годы до н. э.). По его приказу труд был переведен на латынь, и об антидоте Митридата помнили даже в Средние века.

Именем царя был даже назван токсикологический феномен — митридатизм. Это устойчивость к высокотоксичным веществам, формирующаяся в организме при длительном их приеме. В основном этот феномен срабатывает на снотворных и наркотических ядах. Происходит своеобразная «тренировка» ферментативных систем и снижение чувствительности специфических рецепторов.

Нельзя не вспомнить и знаменитого римского врача Клавдия Галена (129−199 годы). Одно из его произведений так и называлось — «Антидоты». В нем он описал большинство существовавших на тот момент противоядий, а также принцип лечения «противоположным». По его классификации все яды делились на охлаждающие, согревающие и вызывающие гниение. При отравлении, например, опием, который считался охлаждающим ядом, необходимо было всячески согревать пострадавшего. С точки зрения современных представлений, с таким же успехом можно было бы помолиться Аполлону.

Средневековье и Возрождение

В Европе вплоть до эпохи Возрождения медики в основном занимались тем, что продвигали взгляды античных авторов, не смея им перечить и оспаривать ими написанное. Медицина, как и многие другие науки, топталась на месте. Упорно поддерживалась вера в единый механизм действия всех ядов и в универсальный антидот «от всего». Долгое время таким противоядием считался безоар — камень из желудочно-кишечного тракта жвачных животных. Его применяли как внутрь, так и наружно.

Зато на Востоке в это время сияла звезда Абу Али Хусейна ибн Абдаллаха ибн Сины, более известного как Авиценна (980−1037). В его «Каноне врачебной науки» было описано более 800 различных лекарств. В том числе и применяемых при отравлениях, благо на Востоке этот способ сведения счетов был весьма распространен. «Канон» содержит немало рекомендаций по лечению конкретных отравлений. Так, весьма разумным с точки зрения токсикологии является совет использовать молоко и масло при отравлении солями. Впрочем, Авиценна описывал и применение митридатизма, когда наложниц длительно и регулярно поили соком аконита (содержащим смертельно опасный алкалоид аконитин), начиная с мизерных доз и заканчивая смертельными. В дальнейшем этих «киллерш» использовали для устранения неугодных — такая наложница с легкостью могла разделить бокал вина с ничего не подозревающей жертвой. Доза яда, содержавшаяся в бокале, была ничтожна для наложницы, но губительна для любого другого человека. Рассказывали также о женщинах, которые могли убить мужчину одним поцелуем.

В указанные эпохи окончательно сформировалась еще одна важная точка зрения: яд необходимо как можно быстрее вывести из организма. Стали высоко цениться рвотные, мочегонные, слабительные, пото- и слюногонные лекарства. Этой точки зрения и этих методов детоксикации придерживается и современная токсикология.

Химическая революция

Качественный скачок в знаниях об антидотах связан со становлением химии как науки, если говорить в целом, и с выяснением химического состава многих ядов, если в частности. Некоторые противоядия, появившиеся в XVIII веке, дожили до наших дней и находятся в арсенале современных токсикологов.

Работа началась с экспериментов в лабораториях. Первым делом медики вместе с химиками нашли нейтрализаторы — вещества, которые в водных растворах превращали яды в нетоксичные соединения. В основном использовались реакции замещения и двойного обмена.

Постепенно становилось понятным, что Гиппократ был прав. И что каждому яду (или группе ядов) соответствует свое противоядие. С 1800 года в клинической практике стали применять карбонат кальция (мел) и гидрокарбонат натрия (соду) при отравлении кислотами. С 1806-го — глауберову соль и сульфат магния для осаждения чрезвычайно ядовитых растворимых солей бария. В опытах на животных выяснилась эффективность органических кислот и йода против алкалоидов, сульфида железа против солей тяжелых металлов, гидрата закиси железа против мышьяка.

Впрочем, нельзя сказать, что все было легко и безоблачно. Те же опыты на животных не позволяли точно прогнозировать эффект у человека, не было еще соответствующего научного аппарата. А пробелы в знаниях о строении и функциях организма затрудняли понимание сущности антидотного эффекта. Не прекращались попытки найти универсальное противоядие, способное инактивировать одномоментно множество ядов. И можно сказать, что в определенном смысле эта затея удалась, когда на токсикологической сцене появился древесный уголь.

Еще в XV веке было известно, что уголь способен обесцвечивать окрашенные растворы. Но это свойство было вновь открыто лишь 300 лет спустя. Первые упоминания об угле как антидоте относятся к 1813 году. Но лишь в 1846 году в опытах на животных была доказана значимость угля: морских свинок, кроликов и собак он защищал от отравлений стрихнином, аконитином и синильной кислотой. Впрочем, настоящий угольный бум начался лишь с 1910 года, когда уголь научились активировать. Название произошло от его пористости и, следовательно, увеличенной, активированной способности поглощать вещества. Такая структура получается при пропускании воздуха или водяного пара через раскаленный уголь. Разработанные методы оценки и стандартизации активированных углей дали толчок к созданию целого ряда углесодержащих адсорбентов.

Внутреннее пространство

Вплоть до начала XX века врачи имели дело только с теми антидотами, которые были эффективны лишь до момента всасывания яда в кровь и которые обезвреживали его в желудочно-кишечном тракте. Сама мысль, что можно воздействовать на проникший в кровеносное русло токсин, казалась фантастичной и оспаривалась многими светилами медицинской науки того времени. Если яд попал в кровь и связался со специфичными рецепторами, все средства борьбы с отравлениями бессильны — так считалось менее ста лет назад.

Но химия продолжала шагать вперед гигантскими шагами, в том числе и военный ее раздел. И в ее арсенале появились чрезвычайно эффективные боевые газы, фосфор-органические отравляющие вещества (ФОВ). Токсикологии пришлось срочно подтягиваться и искать меры противодействия. Так в 1960-х годах исследователи пришли к атропину.

Первоначально изучалось действие атропина при отравлении ядом мухомора — мускарином. Клиническая картина отравления — так называемый мускариновый синдром: повышенное слюноотделение и потоотделение, рвота, понос, брадикардия, сужение зрачков. В тяжелых случаях наступают коллапс, нарушения дыхания, отек легких и смерть. Фосфорорганические отравляющие вещества действуют примерно сходным образом и вызывают аналогичную симптоматику.

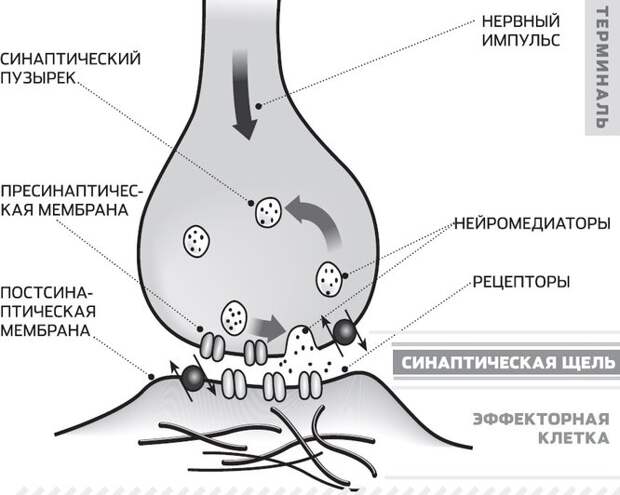

Атропин устраняет все эти явления. Немецким исследователям Шмидебергу и Коппе удалось установить, что атропин проникает в синаптическую щель и блокирует те самые рецепторы на постсинаптической мембране, которые активирует мускарин (см. врезку). Таким образом, яд и эффективно действующий антидот не вступают в непосредственный контакт. Это открытие стало мощным толчком к изучению сущности функционального антагонизма. Большинство применяемых в настоящее время противоядий действуют именно по этому принципу.

Подставная фигура

И еще один антидот обязан своим появлением боевой химии. В 20-х годах прошлого века американский химик Уинфорд Ли Льюис (1878−1943) синтезировал хлорвинилдихлорарсин, органическое вещество, содержащее мышьяк (арсеноорганика). Его испытания показали необычайную эффективность этого отравляющего вещества кожно-нарывного действия. Люизит (вещество назвали в честь изобретателя) токсичен для человека при любых формах воздействия, способен проникать через материалы защитных костюмов и противогаза и смертелен при попадании внутрь всего 5−10 мг на 1 кг массы тела.

Аналогичные работы велись в Германии и Японии. Стало ясно, что люизит вполне могли применить на поле боя. Памятуя о неудаче с его собратом по группе — отравляющего вещества кожно-нарывного действия иприта (знаменитого «горчичного газа»), — токсикологи бросились на интенсивные поиски антидота. Ученым удалось раскрыть механизм действия люизита — и это стало залогом успеха. Выяснилось, что этот яд наиболее выражено тормозит углеводный обмен. Слабым звеном оказалась реакция окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты, одного из конечных продуктов распада сахара в организме.

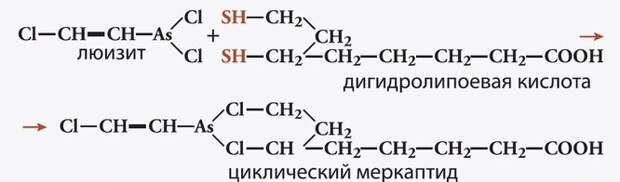

Катализатором данной реакции является группа ферментов, важнейший компонент которой — дигидролипоевая кислота. При взаимодействии люизита с этой кислотой образуется циклический меркаптид, не обладающий ферментативной активностью.

Британские ученые Р. Питерс, Л. Стоукен и Р. Томсон предположили, что люизиту можно предложить «подсадную утку» с точно такими же двумя тиоловыми группами, как удигидролипоевой кислоты. И тогда яд будет связываться с подставной молекулой, не повредив организму. Они взяли трехатомный жирный спирт глицерин и вместо двух расположенных рядом гидроксильных групп (-ОН) ввели две тиоловые (-SH). Синтезированный 2,3-димеркаптопропанол получил название британского антилюизита (БАЛ). Сообщение об этом антидоте было опубликовано в 1946 году в журнале Nature.

Циклический меркаптид, который образовывал люизит с БАЛ, оказался более прочным соединением, чем комплекс «люизит-фермент». Мало того, БАЛ мог разрушать связи в этом комплексе и тем самым реактивировать дигидролипоевую кислоту. То есть британский люизит оказался не только подставным веществом, но и самым настоящим лекарством, полноценным антидотом.

Впрочем, в этой бочке меда обнаружилась увесистая порция дегтя. Во-первых, БАЛ обладал очень узким «терапевтическим окном». Его лечебная доза — сотые доли грамма, а токсическая — десятые, то есть в больших дозах (при тяжелых отравлениях) его использовать невозможно. Во-вторых, БАЛ плохо растворяется в воде, его приходилось вводить в специальных масляных растворах, что затрудняло всасывание в кровь и существенно замедляло лечебное действие.

Решение было найдено в начале 1950-х годов киевскими токсикологами и химиками под руководством академика АМН СССР А.И.Черкеса и профессора В.Е. Петрунькина. Ими был синтезирован и успешно испытан модифицированный БАЛ- 2,3-димеркаптопропансульфонат натрия, получивший название унитиол.

Советские ученые заменили третью гидроксильную группу на радикал SO3Na и гидратировали полученную молекулу. Препарат получился более активным, лучше и быстрее проникал в кровь, обладал меньшим спектром побочных явлений. Но совсем избавиться от них не удалось. Передозировка или повышенная чувствительность вызывала у пациентов головную боль, снижение давления и появление зудящей сыпи. Кроме того, из организма в усиленном режиме выводились жизненно необходимые микроэлементы, такие как медь и марганец.

Поэтому унитиол применяли только по строгим показаниям: он оказался эффективным антидотом против всех тиоловых ядов, к которым в первую очередь относятся соли тяжелых металлов. Рост промышленного производства привел к тому, что со ртутью, мышьяком, свинцом, кадмием и сурьмой с каждым годом контактировало все большее число людей. И росло число отравлений ими.

В поисках идеала

Еще в 1818 году выдающийся французский ученый — химик и токсиколог Матье Жозеф Бонавентюр Орфила (1787−1853) сформулировал пять требований к антидоту:

1) противоядие должно быть таким, чтобы его можно было принимать в больших дозах без всякой опасности;

2) противоядие должно действовать на яд, будь то жидкий или твердый, при температуре человеческого тела или более низкой;

3) действие противоядия должно быть быстрым;

4) противоядие не должно связываться с ядом в среде желудочного, слизистого, содержащего желчь и других соков, которые могут содержаться в желудке;

5) действуя на яд, противоядие должно лишать его вредных свойств.

Большинство этих положений актуальны и в наше время. Но пока так и не удалось добиться выполнения первого пункта. Многие современные антидоты — сильнодействующие, а порой и просто токсичные препараты. Зачастую клин выбивают клином — так, отравление метиловым спиртом лечат конкурентным антидотом — этанолом, который также представляет собой нейротоксический яд, просто более слабый. Атропин, являющийся антидотом, сам может стать причиной тяжелого отравления и смерти. Кроме того, большинство современных антидотов разрушается в желудочно-кишечном тракте, что заставляет вводить их в организм парентерально — в виде инъекций или аэрозолей.

Но работа продолжается. Токсикологи и химики ищут новые, более эффективные и безопасные антидоты, которые смогут защитить человека от всех окружающих его ядов. Ну или хотя бы от большей их части.

Автор статьи — врач-токсиколог, научный редактор медицинского журнала «ABC»

Свежие комментарии