Взгляд сквозь землю

Геопространственная информация для армии в настоящее время приобретает все большую актуальность. Во всех странах оборонные ведомства понимают, что оперативное предоставление войскам описания местности и геодезических параметров может решить исход противостояния. Для сбора, анализа и передачи войскам подобной информации в США с 1996 года создано Национальное агентство геопространственной разведки (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA), штаб-квартира которой располагается в Спрингфилде, штат Вирджиния.

Специалисты из Спрингфилда изучают не только структуру поверхности и околоземного пространства, но проводят активную подповерхностную разведку. В настоящее время руководителем службы является Роберт Кардилло, абсолютно гражданский человек, получивший ученую степень по искусству в Корнеллском университете. По имеющимся данным, Кардилло оказался неплохим аналитиком данных видовой разведки в NIMA, что позволило ему заметно продвинуться по службе. Кардилло подчиняется непосредственно заместителю министра обороны США по разведке и директору национальной разведки.

Служба NGA имеет статус стратегического агентства и является одним компонентом большого разведывательного пула США, в который входит не менее 17 ведомств различного уровня. В частности, задачи NGA во многом перекликаются с функционалом Национального управления военно-космической разведки США и, частично, с самим ЦРУ.

Ежегодного на основании разведывательной и аналитической работы NGA для нужд Министерства обороны США создается более 35 млн. карт в печатном и цифровом исполнении. Для работы «в поле» созданы центры геопространственной разведки, которые снабжают центр необходимой информацией. Кроме этого, такие центры, расположенные на объектах военного присутствия США по всему миру, координируют связь войскового командования с головным офисом NGA, а также составляет трёхмерные карты местности. Каждый такой центр «боевых геологов и картографов» состоит в среднем из 30 специалистов.

Конфликт в Сирии стал для NGA неплохим полигоном для обкатки новинки – систем подповерхностного зондирования. Эта техника изначально предполагалась для использования на американо-мексиканской границе для обнаружения подземных тоннелей для наркотрафика и нелегальной миграции. Но и в Сирии боевики очень успешно использовали вырытые многокилометровые ходы как для организации атак и отступлений, хранения техники и боеприпасов, так и для подрыва особо важных объектов противника. Выявление таких кротовых нор стало одной из главных задач центров гепространственной разведки США в Сирии. Дистанционное подповерхностное зондирование также позволило в 2017 году американцам заявить, что под авиабазой Шайрат вырыты подземные хранилища для химического оружия.

Оружие и связи NGA

В тактическом разведывательном звене специалисты NGA применяют тяжелый миноискатель Husky Visor 2500, оснащенный четырьмя радиолокаторами (Ground Penetrating Radar), способными зондировать подповерхностный слой на глубину до 1,8 метра. Кроме того, что машина обнаруживает, маркирует и обезвреживает мины, она способна создавать трехмерную картину подземного мира, выделяя подозрительные пустоты. Visor 2500 активно используется странами НАТО, в частности, Испания закупила партию машин для работы в Афганистане. Также заинтересована в покупке колесных радаров и Турция, которая планирует использовать машины в сирийском конфликте.

Но Husky Visor 2500 это большая и громоздкая машина, не способная, к примеру, работать на узких улочках. К тому же, её нередко привлекают к основной работе – поиску мин. Непосредственно для обнаружения подземных тоннелей Центром исследований и разработок инженерных войск армии США из Виксбурга, штат Миссисипи, разработан компактный подповерхностный радар R2TD (Rapid Reaction Tunnel Detection). Его можно использовать как в носимом варианте, так и устанавливать на легкую технику. У аппарата несколько датчиков, позволяющих не только сканировать радаром толщу земли, но и определять акустические волны, источники тепла и сейсмическую активность. Кроме этого, R2TD «видит» подземные линии электропередач и различные коммуникационные магистрали. В открытой печати до сих нет тактико-технических характеристик компактного георадара, хотя в армии он используется с 2014 года. Указывается лишь, что производитель регулярно обновляет софт прибора, так как террористические организации постоянно изменяют и конфигурации тоннелей, и способы прокладки. Прежде всего, американцы оснастили подобной техникой места дислокации своих войск в Афганистане и Сирии. У них богатая и полная крови история борьбы с подземными воинами, начавшаяся еще со Вьетнама. В этой связи многие военные лагеря американце окружены пассивными грунтовыми линейными датчиками, предупреждающими о подозрительной сейсмической активности. В армии США появился даже целый класс новых специалистов «подземных охотников». Наверняка, в ближайшем будущем увидим о них очередной патриотический фильм.

Для целей видовой разведки NGI приспособили современный комплекс BuckEye, оснащенный, помимо оптического канала, лазерным радаром или лидаром модели LIDAR Optech ALTM 3100. Этот уникальный геодезический комплекс может размещаться как на БПЛА, так и на вертолетах, обеспечивая военных детальной трехмерной картой с разрешением 3 см. Подобные устройства уже несколько лет испытываются и даже серийно производятся автомобильными концернами для систем автопилотирования. Лидары чрезвычайно дороги, но на выходе дают отличную картинку. Правда, достаточно сильно зависят от погодных условия, поэтому нередко дублируются радиолокационным каналом наблюдения. Американцы с помощью BuckEye уже «отсняли» приличную часть территории Афганистана, Сирии и Ирака.

Американцы активно пользуются дорогой разведывательной техникой - в общей сложности с 2007 года в интересах армии США собраны точные трехмерные карты территории общей площадью более 300 тыс. кв. километров. Только в Афганистане работало не менее пяти летательных аппаратов с BuckEye. В планах на модернизацию установка чувствительного инфракрасного датчика для точного позиционирования техники и живой силы противника.

Одним из важнейших направлений работы NGI является расширение контролируемой области земного шара за счет привлечение стран-партнеров. Так, с 1956 года функционирует организация Five Eyes (FVEY), в которую входят разведывательные службы пяти стран – США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и Канады. Это некая глобальная спецслужба, которую Сноуден охарактеризовал как «наднациональную разведывательную организацию, которая не подчиняется законам своих стран». Внутри FVEY, помимо прочего, обмениваются геодезическим данными, а также привлекают третьи страны к сотрудничеству. В итоге, вся информация, естественно, накапливается в аналитических центрах NGI и используется в интересах Министерства обороны США.

Лучший военно-исторический музей России и его история

«Укрепление в виде короны»

В настоящее время Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) располагается в исторической части северной столицы в так называемом Кронверке – вспомогательном укреплении Санкт-Петербургской (Петропавловской) крепости. В переводе с немецкого Кронверк означает – «укрепление в виде короны» и строение действительно с высоты птичьего полета очень походит на королевский головной убор. Основной задачей Кронверка была защита Петропавловской крепости от нападения шведов с севера, однако, ни одно из этих фортификационных укреплений не успело поучаствовать в боевых действиях. Правда, есть мнение, что в 1705 году шведы безуспешно пытались овладеть только что построенной Петропавловской крепостью и именно этот эпизод стал толчком к постройке в северной части земляного Кронверка.

Новое фортификационное сооружение располагалось на искусственном острове, который получил название Артиллерийского, и должно было помешать атакующим сосредоточить силы для удара по основной крепости на Заячьем острове. Фронты Кронверка имеют бастионное начертание французской школы с небольшими орильонами (от французского orillon - «ушко»), позволяющими вести с укрепления продольный огонь, то есть защищать стены от фланговых ударов. В соответствии со всеми правилами перед фронтами расположили равелины, или отдельные от основного строения треугольные укрепления, располагающиеся перед водной протокой. Эскарпы, контрэскарпы и «капуниры» Кронверка были в те времена сооружены из земли и дерева.

С 1706 года для строительства стали привлекать камень – ограды для защиты от размыва водой защитили гранитными эскарпами. На Кронверке с внутренней стороны также разместили казематы для жилья, а под каждым фланком (укрепление, расположенное перпендикулярно фронту крепости) были двухярусные оборонительные казематы. Весь XVII век северный защитник Петропавловской крепости модернизировался и перестраивался по инициативе как самого Петра I, так и его сподвижников. Так или иначе в развитие Кронверка вложили свои силы граф и генерал Бурхард Кристоф фон Мюнних, принц Людвиг Гессен-Гомбургский, граф Петр Иванович Шувалов, а также военный инженер и генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, прадед Александра Пушкина. Спустя уже несколько десятилетий после возведения и Санкт-Петербургская крепость, и её северный защитник устарели и стали частью великолепной петербургской панорамы. Однако, основная крепость затмила собой Кронверк как в плане исторической ценности, так и буквально – для того, чтобы увидеть укрепление из центра города, необходимо обходить петропавловские стены.

Музей Петра Великого

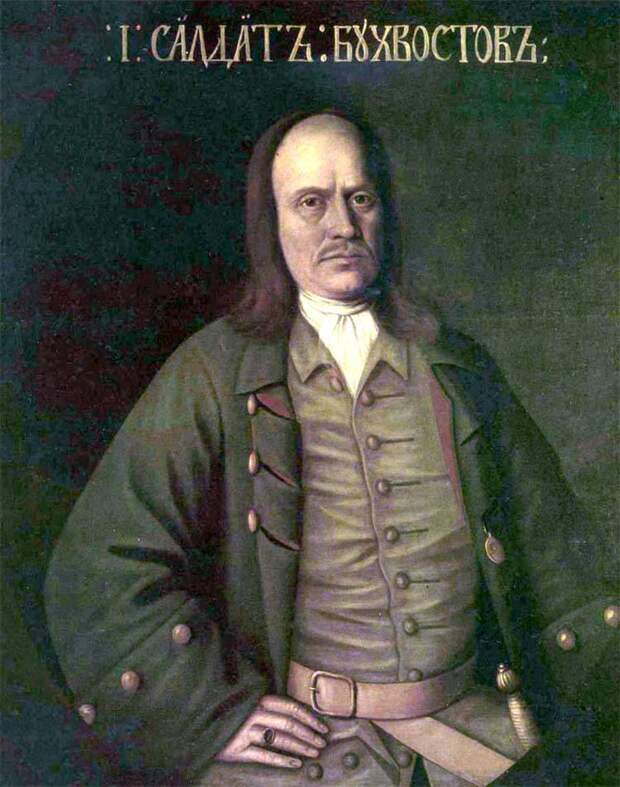

Если сравнивать возраст Кронверка, в котором сейчас расположен музей артиллерии, с возрастом пушечного собрания, то окажется, что первые артиллерийские орудия стали коллекционировать еще в 1703 году. То есть за два года до закладки первого деревянноземляного Кронверка. И гораздо раньше, чем знаменитую Кунсткамеру, которую Петр I заложил в 1714 году, и которую многие ошибочно считают самым возрастным музеем России. Где же располагались первые экспонаты будущего артиллерийского собрания? В Петропавловской крепости в деревянном цейхгаузе по приказу самого Петра I. А первым заведующим и хранителем экспозиции стал Сергей Леонтьевич Бухвостов, которого русский царь в молодости называл «первым российским солдатом». В потешных войсках юного Петра Великого Бухвостов занимал в своё время должность «потешного пушкаря».

Для наполнения экспозиции требовались немалые усилия, так как в бытность того времени все отработавшие свое и устаревшие орудия переплавлялись для создания новых пушек или колоколов. Все-таки, медь, железо и бронза были не самим доступными материалами. В указах Петра I можно увидеть в связи с этим требования к военноначальникам всех городов России о необходимости строгого учета, описи и хранения всех пушек и масжеров (мортир). Самые выдающиеся орудия предписывалось высылать в экспозицию зародившегося музея в Петропавловский цейхгауз. Так, в первые годы из Смоленска прибыло сразу 30 пушек с 7 мортирами. Нередко и сам царь осматривал подготовленные для утилизации орудия, из которых самые интересные направлял в музей. И даже в переломный момент после битвы под Нарвой, когда армия остро нуждалась в оружейных металлах, накопленные в цейхгаузе пушки не пошли на тотальную переплавку. О тяжести положения говорят многочисленные факты переплавки колоколов, изъятых из действующих храмов и церквей. На этот шаг государство пошло только после одобрения церкви.

Со временем, для пополнения коллекции «инверторскими, курьёзными и достопамятными» экспонатами, стали привлекать купцов, которые закупали оружие за рубежом. Примечательной историей в этой связи служит пример шведского купца Иоганна Прима, который приобрел для коллекции в 1723 году в Стокгольме старинную русскую пушку «Инрог» и привез эту махину на родину. В артиллерийской управе написали тогда:

В 1776 году в Петербурге на Литейном проспекте появился трехэтажный артиллерийский арсенал графа Орлова, в котором второй этаж полностью перешел под нужды музея из петропавловского цейхгауза. Уже к концу XVIII века самый старый музей России становится еще и самым крупным военно-историческим музеем мира. Правда, для свободного доступа посетителей он закрыт до 1808 года, когда вместе с первыми посетителями начинается новая жизнь собрания военных ценностей. Составляются каталоги, путеводители, приступают к кропотливой работе классификации и реставрации экспонатов. Достопамятный зал в артиллерийском арсенале Петербурга первое время справлялся с наплывом посетителей, пока войны начала-середины XIX века не наполнили коллекцию трофейным оружием. Уникальное собрание ценностей требовало новых площадей, но тут неожиданно здание орловского арсенала передали министерству юстиции для размещения суда. Случилось это в 1864 году и всю коллекцию оружия в течение четырех лет держали в подвалах и неприспособленных для этого складах. Именно в этот момент Россия могла потерять ценные экспонаты артиллерийского собрания Петра. Но очень вовремя в дело вмешался сам император Александр II, который в 1868 году распорядился перенести многотысячное собрание в каменный, к тому времени, Кронверк Петропавловской крепости. С этого времени официальное название петровского музея стало «Зал достопамятных предметов Главного артиллерийского управления».

Кроверк стал каменным по достаточно парадоксальной причине – в Европе начались революции, приведшие к свержению королевских династий. В связи с этим, Николай I решил обезопасить себя и государство от «революционной заразы» постройкой массы крепостей по всей России. В 1848 году приступили к возведению двухэтажного здания арсенала на месте деревянноземляного Кронверка. В 1860 году все работы были закончены и мощное краснокаменное фортификационное сооружение получило официальное название «Новый арсенал в Кронверке». Спустя 8 лет в стенах крепости нашли место для экспонатов петровского собрания, которому к тому времени стукнуло более 150 лет.

В начале XX века на долю артиллерийского музея выпало немало испытаний. Сначала его хотели перенести в Петропавловскую крепость, а на месте собрания планировали размещение Монетного двора. В 1917 году, когда немцы рвались к столице, экспонаты музея пришлось эвакуировать в Ярославль. Во многом это было вызвано огромным количеством орудийной бронзы, на которую у немцев были особые планы – для них это был стратегически важный ресурс. Революция также не пощадила экспонаты. И в Ярославле, и в Петрограде сгорело множество архивных данных, коллекции знамен, коллекции трофеев и документов. 1924 год принес еще одно бедствие – разрушительное наводнение, которое затопило немалую часть экспозиции.

Новейшая история музея

После Великой Отечественной войны и периода сложнейшего восстановления музея, коллекции собрания непрерывно пополнялись новыми экспонатами. Это были как трофейные образцы, так и новейшие разработки советской военной промышленности, многие из которых носили статус опытных экземпляров. Именно в послевоенный период музей окончательно ориентируется на артиллерийский профиль и из состава собрания выводятся экспонаты Интендантской коллекции и множество исторической военно-медицинской техники. Также по мелким музеям распыляются коллекции головных уборов, военного обмундирования, Суворовское собрание и предметы религиозного культа. В 1963 году к экспозиции в Кронверке присоединился Центральный исторический военно-инженерный музей, а спустя два года и Военный музей связи.

Сейчас в экспозиции Артиллерийского музея более 630 тыс. экспонатов из которых 447 располагаются на внешней площадке под открытым небом. Само собрание, с которым мне удалось познакомиться в середине августа, оставляет достаточно противоречивое впечатление. С одной стороны, музей наполнен уникальной техникой и оружием, многое из которых датируется XVI-XVII веками. Всего насчитывает 13 залов на общей площади около 17 тыс. кв. м. Здание Кронверка и само по себе составляет немалую историческую ценность, а уж его содержание и подавно. Музей доступен – его легко найти в Санкт-Петербурге и он открыт пять дней в неделю, а на открытую экспозицию можно попасть абсолютно бесплатно.

С другой стороны, для современного музея оформление уж совсем скромное. Особенно, если сравнивать с современнейшими ангарами музейного комплекса в подмосковном парке Патриот. Во многих залах не хватает элементарного освещения экспонатов, а ценнейшие стволы средневековых пушек навалены словно бревна на территории музея. К тому же залы артиллерийского собрания находятся в перманентном состоянии ремонта и вам вряд ли удастся посетить их все единовременно. Во-первых, часть будет закрыта на ремонт, а во-вторых, для тщательного осмотра не хватит времени – музей работает с 11.00 до 17.00. Несмотря на это, собрания музея и атмосфера внутри него уникальны. Нигде в России вы не встретите столь крупного собрания свидетелей мировой пушечной и военно-инженерной истории. Каждый зал музея требует отдельного внимания и отдельного повествования.

Свежие комментарии