Деревня и дороги

Как известно, в России есть две беды. В сельской местности вторая российская беда сегодня стала особенно острой. Если в советское время дороги хоть как-то строились и ремонтировались, то в последние годы ими просто никто не занимается. Денег на это нет, и не предвидится. Ниже приведена статистика:

Таблица 3. Развитие инфраструктуры сельской местности в Калужской области, количество дорог с твердым покрытием.

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | В среднем за год |

| 5,2 | 29,9 | 22,3 | 10,2 | 17,89 | 18,44 | 31,83 | 19,4 км |

Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики по Калужской области

Получается, что в среднем в области за последние годы строится порядка 20 километров сельских дорог в год. Причем злые языки говорят, что точно известно, к чьим дачам ведут эти конкретные дороги.

Если учесть, что в Калужской области более 3 тысяч населённых пунктов, то получается, что строится в среднем по 6 метров дороги на один населенный пункт в год. Если взять среднее расстояние от села до дороги в 6 километров (что вообще-то не так), то получится, что потребуется больше 1000 лет, чтобы такими темпами дойти до европейского уровня сельской дорожной сети (асфальт к каждому коттеджу).

При этом мы не учли, что дороги разрушаются и за эти 1000 лет они разрушатся, скажем мягко, довольно ощутимо.Очевидно, сегодня дело не в бедности, а в приоритетах распределения средств. И не надо говорить про климат. При пересечении границы Финляндии качество дорог вырастает на порядок, а климат там похожий. При этом неплохие дороги у финнов идут буквально на каждый хутор. Более того - в последнее время заметной стала разница даже при пересечении границы Белоруссии. Поскольку в Белоруссии удалось сохранить почти советские темпы строительства сельских дорог, сельская дорожная сеть там находится в отличном, по сравнению с Россией, состоянии. Причем она там действительно используется, в результате чего Белоруссия экспортирует продовольствие.

Характерно, что лендлорды (землевладельцы) не заинтересованы ни в развитии, ни даже в поддержании сети дорог. В одном месте на средства, собранные местными жителями, проводилась отсыпка дороги. Полномочный представитель владельца не только не попытался помочь, а потребовал 1000 рублей с каждой машины земли, поскольку "это его земля берётся" (позднее выяснилось, что местный карьер не относился к "его" земле). В том же ключе относятся к ремонту и прокладке дорог очень часто.

В другом месте существенно улучшалась дорога, ведущая к ферме. Хозяева фермы связались с владельцем земли с обеих сторон от дороги и предложили тому поучаствовать в финансировании, поскольку лучшая дорога повышает в том числе и стоимость земли, однако получили краткий и ёмкий ответ: "Просьба с такими вопросами больше не беспокоить. Спасибо". Т.е. "инвестор" по-русски - это "специалист по покупке-продаже", которого не интересуют другие виды операций. Положительные примеры на общем фоне редки, как звёзды в ясный день.- Выводы:

- Жить в деревне, куда нельзя доехать, мало кто готов. Дорожная сеть, построенная во времена СССР, сегодня деградирует. При этом ни администрация, ни землевладельцы, как правило, не заинтересованы в восстановлении и прокладке дорог. А у редких сельхозпредприятий на это нет средств. Ухудшение качества дорог стимулирует отъезд из деревень оставшихся жителей и серьёзно тормозит старт новых проектов, поскольку создание дорожной инфраструктуры стоит дорого.

Заключение

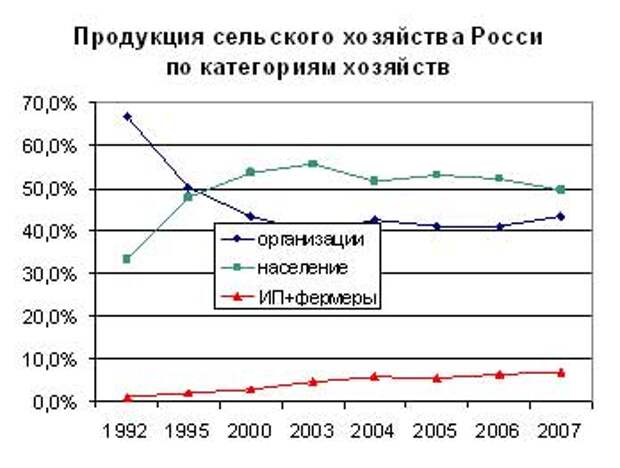

Кто-то, не слишком знакомый с предметом, может сказать: "Какая-то слишком мрачная картина нарисована, не может такого быть. Ведь кормил же кто-то 140 миллионов населения России в 90-е, в т.ч. после дефолта, когда мы не могли закупать продукты?" Что можно на это ответить... Ниже приведена схема структуры продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу).

Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики

Это официальная статистика, и у федеральной службы нет причин преувеличивать роль населения. Население кормило себя само. Доля личных хозяйств достигла максимума (56,5%) в 2002 году, потом начала медленно снижаться. Показательно, что площадь земель личных подсобных хозяйств составляет примерно 2.5% от площади сельхозугодий страны. Получается, что 5-7% площади сельхозугодий достаточно, чтобы в экстренной ситуации прокормить всю страну (причем располагаются эти угодья фактически во всех климатических поясах России примерно пропорционально проживающей доле населения). Т.е. если завтра границы перекроют - зубы на полку, пожалуй, никто не положит. Вот только заслуга государства в этом не просматривается, скорее наоборот.

- Еще раз кратко основные выводы статьи:

- В последние годы Россия сознательно наращивала импорт продовольствия (компенсация дефицита и т.д.), серьёзно опустив по сравнению с другими странами импортные пошлины.

- Также в 90-е годы была в десятки раз снижена государственная поддержка сельского хозяйства, причем в 2000-х поддержка, как доля от ВВП, продолжает снижаться. Это, вкупе с дешевым импортом, сделало нерентабельным многие виды сельхоздеятельности, что привело к огромным долгам или банкротству большинства хозяйств. Активный импорт также демотивирует и личные хозяйства.

- Стоимость сельхозпродукции в мире будет серьезно расти в ближайшие десятилетия, что может стать проблемой для России при текущем объёме нетто-импорта продовольствия.

- Население России сейчас сокращается на 0,5-1.0% в год. Для многих наций (в т.ч. молодой американской) культурной, демографической и социальной опорой общества являются семьи, живущие в своих домах на своей земле. В России и сегодня в деревнях рождается больше детей, чем в городе, однако миграция населения в города продолжает стимулироваться государством, что усугубляет проблемы деревни.

- Одной из важных причин отъезда из деревень является активное сокращение числа сельских школ (-23% за 6 лет в Калужской области). Во многом это отголоски давнего кардинального сокращения их финансирования. При серьёзном росте бюджета России ситуация с финансированием сельских школ не изменялась, изменения тенденции также не проглядываются.

- В условиях отъезда коренного населения деревни заселяются мигрантами из Средней Азии, на востоке - китайцами, с соответствующим изменением культуры и традиций.

- Либерализация рынка торговли землей только ухудшила ситуацию, поскольку львиная доля земли выкуплена крупными землевладельцами, никак не заинтересованными в развитии, или хотя бы поддержании населения (скорее оно только мешает).

- Ни администрация, ни землевладельцы не заинтересованы в поддержании дорожной инфраструктуры, без которой жизнь в деревне замирает.

- Действующие населенные пункты являются при сложившейся системе финансирования скорее бременем для местных администраций. Чиновники оказались финансово заинтересованы в сокращении числа сельских населенных пунктов, что зачастую существенно влияет на их текущие решения и приоритеты.

Выше приведены далеко не все факторы, способствующие деградации сельского хозяйства и деревни. Ничего не сказано про систему сельскохозяйственного кредитования, в т.ч. про то, на каких условиях было прокредитовано большинство хозяйств в условиях кризиса весной 2009 года. Ничего не сказано про состояние электрической сети, про уменьшение парка сельхозтехники, про закрытие предприятий, производивших соответствующую технику и т.д. и т.п.

Общий вывод статьи простой. По совокупности результатов законотворческой деятельности, направлениям финансирования и фактическим приоритетам в области сельскохозяйственной политики можно сделать вывод, что на сегодня России как государству деревня не нужна.

Изменится ли что-то завтра? Хороший вопрос. Если в условиях мирового финансового кризиса возникнут проблемы с получением продовольствия (что возможно по многим причинам), то необходимость в собственном сельском хозяйстве станет очевидна всем. Другое дело, что быстро поднять эту отрасль крайне сложно. Парадокс заключается в том, что неэффективное сельское хозяйство СССР было разрушено только для того, чтобы на его месте создать еще менее эффективную систему, в которую вообще практически бесполезно вкладывать государственные деньги. Попытки что-то сделать были не раз, но без финансирования подобные программы обречены, а любое денежное вливание по факту стало совершенно неэффективно - львиная доля средств вообще не доходит до адресата, растворяясь по дороге. Поэтому предложить разумную глобальную программу сегодня намного сложнее, чем раньше.

Так что же теперь - пойти и застрелиться? Попробуем добавить хоть немного позитива. Шестого июня 2009 года президент России Дмитрий Медведев в своей статье по поводу зернового рынка сказал: "Отмечу и то, что возможности расширения посевных площадей в большинстве регионов планеты практически исчерпаны. Россия же занимает лидирующее место в мире по площади и качеству сельскохозяйственных земель. ... Россия ставит задачу... стать для значительной части человечества гарантом продовольственной безопасности. … Мы готовы к дополнительным мерам по повышению эффективности агропромышленного производства, созданию благоприятных условий для внедрения инноваций и обеспечения доступа эффективных сельхозпроизводителей к земле и капиталу". Совершенно правильное понимание ситуации и грамотные слова. Правда, буквально через два дня первый вице-премьер Виктор Зубков выступил с предложением пригласить в Россию инвесторов на 20 миллионов гектаров неиспользуемых ныне сельскохозяйственных земель. Надо понимать, что приглашение внешних инвесторов это плохой сценарий. По нему уже пошла Аргентина (один из довольно крупных экспортеров продовольствия в мире), однако их собственное население в неурожайные годы просто голодает. Т.е. внешний производитель будет в первую очередь беспокоиться о внешних контрактах и прибыли, в то время как внутренний может заботиться и о внутренней продовольственной безопасности своей страны.

Как уже говорилось, для решения проблем эффективного финансирования нужно решить проблему с коррупцией. О ней регулярно говорят уже много лет, однако от слов к делу перехода пока не было (что только ухудшало ситуацию). В последний год наметились положительные тенденции: стали собираться налоговые декларации не только с чиновников, но и с их родственников, идет изменение антикоррупционного законодательства и т.д. Появилась надежда, что за словами наконец-то последуют соответствующие действия.

Впрочем, история нашей страны знала много разных примеров, серьёзные действия могут и не последовать. Но в любом случае сегодня каждому стоит знать свой ответ на вопрос: "Что я буду делать, если завтра продукты питания подорожают в разы?" Последний раз Европа переживала глобальное подорожание продуктов весной 2008 года, и тенденция такова, что в ближайшее время подобные скачки цен повторятся еще несколько раз (есть несколько серьёзных причин для этого, начиная от скачков климата и заканчивая возможными потрясениями экономик). По счастью, в последние десятилетия нас регулярно отучали надеяться на государство в этом вопросе, а значит нужно строить стратегии для своей семьи, своего предприятия, своего района, и чем раньше начать, воплощая решения в жизнь, тем проще будет это сделать. Кто-то купит домик в деревне и переселит туда родителей, кто-то договорится о поставках с конкретным фермером, кто-то профинансирует новое сельхозпредприятие. Важно не сидеть, ожидая пока грянет, а действовать, обеспечивая себя качественными хорошими продуктами. При этом, чем больше серьезных активных людей будут вникать в сложившуюся на селе ситуацию, тем сложнее станет чиновникам проводить текущую убийственную для деревни политику. А там, глядишь, и ситуация, наконец, изменится в лучшую сторону не только на словах.

В статье использованы:

- Данные "Федеральной службы государственной статистики" - "Россия в цифрах - 2008"

- Данные "Федеральной Службы Государственной статистики по Калужской области"

- Данные расчетов журнала "Эксперт", в т.ч. "Эксперт" №22 (611) за 2008 год, "Системная ошибка на сто миллиардов" и "Эксперт" №9 (648) за 2009 год, "Скрипка и сорок оптимистов".

КОРНЕЕВ СЕРГЕЙ170

КОРНЕЕВ СЕРГЕЙ170

26 ноября, 19:24

Где на Руси жить хорошо?!

Очень хотел бы уехать в глухую деревню,или тайгу!Но одному не выжить! По этому обращаюсь ко всем,у кого сходные с моими желания!Подскажите,посоветуйте! Как поступить?!

Свежие комментарии