«Чёрные кабинеты». Первые шаги перлюстрации в Российской империи

Нелегкое ремесло перлюстратора

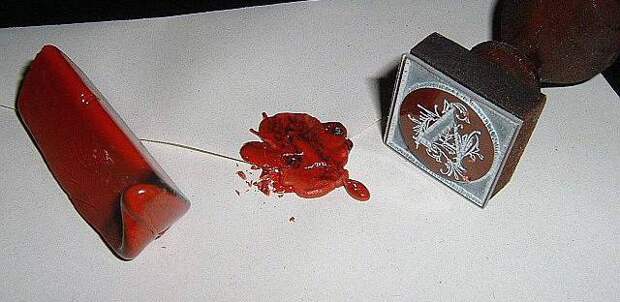

Эра «черных кабинетов» в России обычно связывается с периодом XVII-XIX веков, когда на тайные государственные нужды трудился целый штат сотрудников. Причем это были высококлассные профессионалы своего дела. Им приходилось не просто незаметно вскрывать и читать содержимое конвертов, но и бороться со специфическими уловками. Так, в почтовой переписке тех лет практиковали традиционные сургучные и восковые печати, прошивание контуров письма нитками, а также более изощренные приёмы – вкладывание специального малозаметного артефакта, например, тонкого волоса. Неопытный перлюстратор мог не заметить, что при вскрытии конверта волос выпал, а вот получатель таким образом оповещался о дискредитации сообщения. Нередко можно были встретить двойную упаковку корреспонденции, когда внутри одного большого конверта хранился еще один, в котором и прятали особо ценную информацию. И это не говоря уже о возможности тщательной шифровки переписки, особенно международной корреспонденции.

Подделка печатей — высшее мастерство перлюстратора всех времен

Все это заставляло ставить во главе таких «разведывательных» ведомств самым образованных и талантливых людей своего времени. Одним из таких стал российский академик, уроженец Германии Франц Ульрих Теодосиус Эпинус, успевший отличиться серьезными исследованиями в физике, математике, химии и астрономии. Кроме этого, Эпинус преподавал физику и математику императрице Екатерине Алексеевне, а также обучал физике, астрономии и анатомии великого князя Павла Петровича вплоть до 25-летия учащегося. Одновременно с этим ученого назначили в Коллегию иностранных дел руководителем шифровальной службы, в которой он проработал с 1765 г. по 1797 г.

Примечательно, что большинство исследователей истории шифрования сходятся во мнении об отсутствии подлинных портретов Эпинуса – на существующих вариантах изображены лже-Эпинусы. Основными мотивами в выборе ученого в руководители столь серьезного ведомства были недюжинные математические способности в дешифровании, личная преданность императрице, а также статус холостяка. Последнее было особенно важно – супруга нередко становилась каналом утечки секретной информации. Работы на новом поприще у Эпинуса было море – вся входящая и исходящая иностранная корреспонденция подлежала дешифровке. В некоторые периоды ведомство работало в несколько смен круглые сутки.

Сложности, с которым сталкивались дешифровщики «черных кабинетов», наглядно демонстрирует письмо Эпинуса недовольной проволочками в расшифровке Екатерине:

«Эта работа требует: А) Вдохновения на разгадку. Из этого следует, что далеко не все дни и часы являются таковыми, а лишь те, когда, как говорят, ты настроен и воодушевлен. Если ты хочешь в отсутствие такого настроения (а как часто оно отсутствует!) насильно чего-нибудь добиться, но работаешь безуспешно, теряешь уверенность в себе и приобретаешь отвращение к делу. И тогда всякая надежда хоть чего-нибудь достичь оказывается тщетной. Б) Очень напряженной работы мысли. И если ты плодотворно, смотря по обстоятельствам, использовал два, три, максимум четыре часа из двадцати четырех — остальная часть дня потеряна. Силы ума исчерпаны, его острота притупилась, и человек не способен ни к этой, ни к какой иной работе».

Это был высший пилотаж работы «чёрных кабинетов», но и на нижестоящих уровнях работы хватало. В штате в обязательном порядке должен был быть криптограф-дешифровальщик, специалист по вскрытию пакетов, агент по перехвату почты, переводчик, гравер, мастера по подделке печатей, «печатнорезчик» и имитатор почерков, а также химик. Последний отвечал за расшифровку стеганографических текстов, то есть написанных невидимыми чернилами. Исторические хроники оставили нам переписку первого руководителя службы перлюстрации Алексея Петровича Бестужева-Рюмина с петербургским почт-директором Фридрихом Ашем в начале 1744 года. Обсуждали проблему создания аналога печати австрийского посла барона Нейгауза, над которой работал некий резчик по имени Купи. В переписке Аш оправдывает задержку с изготовлением печати болезнью печатнорезчика, а в ответ получает распоряжение «резчику Купи оные печати вырезывать с лучшими прилежанием, ибо нынешняя нейгаузова не весьма хорошего мастерства». Вообще, резчики печатей были своеобразной элитой службы перлюстрации. И императрица уделяла особое внимание привлечению к такой филигранной работе исключительно выходцев из России. Елизавета прямо говорила, что контору резчика необходимо изолировать, обеспечить охраной и изъятием печатей с инструментами после «смены». К столь важной работе со временем были привлечены даже граверы Академии наук.

Императрица Елизавета Петровна. При ней перлюстрация в "черных кабинетах" приняла широкий масштаб и стала эффективным политическим инструментом

Не всегда в «черных кабинетах» удавалось без улик вскрыть и прочитать иностранную почту. Сотрудники посольств отлично знали о работе русских спецслужб и создавали множество препятствий работе. Так, по итогам обработке депеш в Берлин, Фридриху Ашу снова пришлось оправдываться перед Бестужевым-Рюминым:

«

...на письмах нитка таким образом утверждена была, что оный клей от пара кипятка, над чем письмо я несколько часов держал, никак распуститься и отстать не мог. Да и тот клей, который под печатями находился (кои я искусно снял), однако же не распустился. Следовательно же, я, к превеликому моему соболезнованию, никакой возможности не нашел оных писем распечатать без совершенного разодрания кувертов. И тако я оные паки запечатал и стафету в ея дорогу отправить принуждён был…»

Алексей Бестужев-Рюмин – отец «черных кабинетов»

Разовые акции по перехвату корреспонденции иностранных послов и шифров были достаточно привычным делом в Российской империи. Известной стала история с французским генерал-майоров Дюком де Фаллари, который был направлен с секретной миссией в 1739 году. Схватили его в Риге и при обыске нашли ключи к шифрам, а также немало стратегически важной для русского престола информации. Однако до систематической работы в этой сфере было далеко, немало важной информации проходило мимо государства.

Руководство новой службой по перехвату почты, дешифровке и прочтению было возложено на русского деятеля, графа и дипломата Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Точной даты организации новой конторы нет, но ориентировочно это было в начале 1742 года, когда граф получил должность главного директора почты России. Судьба первого шефа «черных кабинетов» была близка по накалу к лучшим приключенческим сюжетам. Его только два раза приговаривали к смертной казни, но каждый раз заменял высшую меру ссылкой. Начинал свою карьеру Алексей Петрович с обучения в Германии и Англии, а после работал в дипломатических консульствах Копенгагена и Гамбурга. 1744—1758 гг. стали настоящим пиком карьеры Бестужева-Рюмина – он стал главой правительства, или канцлером, при Елизавете Петровне. Никаких специфических навыков по криптографии или перлюстрации у Бестужева-Рюмина не было – он были типичным эффективным менеджером в самом лучшем смысле этого слова. Фактически с первых месяцев работы «черных кабинетов» на стол императрицы Елизаветы пошли особо важные переводы переписок между иностранными дипломатическими ведомствами. До сих пор в архивах сохранились толстые папки с аккуратно подшитыми документами, несущими пометку «Ея Императорское Величество слушать изволила». А слушала императрица переписку «английского в Санкт-Петербурге министра Вейча к милорду Картерсту в Ганновер и к герцогу Ньюкастлскому» или «голштинского в Швеции министра Пехлина к находящемуся в Санкт-Петербурге обер-маршалу голштинскому Бриммеру».

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин

Но в первые годы работы «черных кабинетов» у отечественных перлюстраторов не было очень важного навыка дешифровки иностранных писем. Вскрывать могли, переводить могли, копировать и подделывать могли, а вот с взломом кодов плохо было дело. Так прямо и писали в переводах: «Далее пять страниц шифрами писано было…» Закончились времена, когда Петр I чуть ли не собственноручно писал шифры и взламывал вражеские коды. В середине XVIII века эту вопиющую недоработку российских спецслужб требовалось в самое скорое время ликвидировать – ведь именно в таких шифрованных абзацах и скрывался главный смысл переписки. Нужен был человек, способный организовать криптографическую службу и воспитать плеяду последователей. На эту роль, по мнению Бестужева-Рюмина, отлично подходил Христиан Гольдбах, приглашенный из Европы ученый. Это был ничего особо не примечательный математик, интересующийся теорией чисел и активно переписывающийся с великими исследователями. Но одно его письмо навсегда вошло в историю. В нем он на суд Леонардо Эйлера изложил «проблему Гольдбаха»:

«Всякое целое число, большее или равное шести, может быть представлено в виде суммы трёх простых чисел».

До сих пор никто не смог представить адекватное доказательство этой гипотезы, и многие математики считают, что она вообще недоказуема. «Проблема Гольдбаха» датируется 1742 годом, именно в этот год был подписан указ Елизаветы Петровны о назначении математика на «особливую должность». С тех пор вся жизнь Христиана Гольдбаха была посвящена криптоаналитике на благо Российской империи. Первым шифром, который удалось взломать, был код барона Нейгауза, австрийского посла в Санкт-Петербурге. Печать подделали чуть позже в 1744 году, а в 1743 году шифр австрийский научились читать. Наиболее же резонансным было вскрытие год спустя переписки чрезвычайного посла Людовика XIII маркиза де ла Шетарди, информация из которой имела стратегическое значение для страны. Вся работа француза, как оказалась, была направлена на воспрепятствование сближения России с европейскими союзниками Австрией и Англией. Примечательно, что одним из первых в этом деле должен был пасть Бестужев-Рюмин — ярый сторонник союза с этими странами. И де ла Шетарди удалось многое. Он плел искусные интриги и даже смог дискредитировать в глаза императрицы брата Бестужева-Рюмина Михаила. Спасти положение смог только криптографический талант Христиана Гольдбаха. Работал математик очень много и буквально за пару-тройку первых лет смог вскрыть шифры иностранных послов Далиона, Вахмейстера и Кастеляна. Оценить значение Гольдбаха для российской короны можно таким примером: в 1760 году ученый получил статус тайного советника с неимоверным годовым жалованием в 4,5 тысячи рублей. А вот гораздо более талантливый и вошедший в мировую историю науки Леонард Эйлер при русском дворе так и не был удостоен такого высокого звания. И, кстати, достоверных изображения Христиана Гольдбаха, как и Франца Ульриха Теодосиуса Эпинуса, также не удалось найти.

По материалам:

Соболева Т. А. История шифровального дела в России.

Ларин Д. А. Российский "черный кабинет".

Токарева Н. Н. Об истории криптографии в России.

"Химия и жизнь".

«Юнкерс грузовой 1». Немецкий эрзац-бомбардировщик на вооружении Красной армии

Как немцы пытались всех обмануть

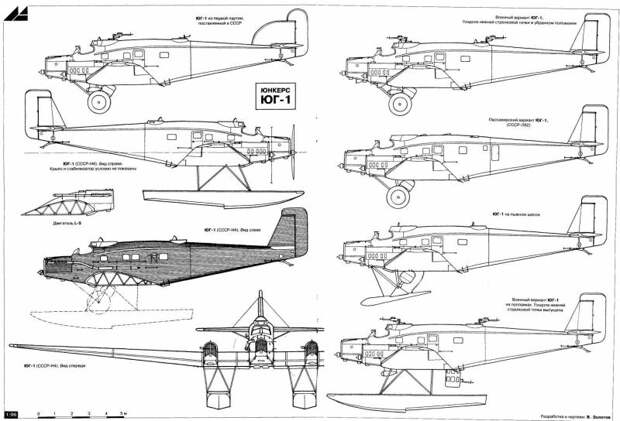

Версальский договор поставил промышленность Германии в очень стесненные условия работы. Во избежание разработок военного назначения наблюдатели стран-победителей в Первой мировой войне держали под контролем немецкие заводы и конструкторские бюро. Инженерам приходилось в обход комиссий тайно выводить сборку и испытания «санкционных» машин в другие страны. Так произошло и с разработкой тяжелого трехмоторного самолета Junkers G 24, который проходил летные испытания в швейцарском Цюрихе. В начале осени 1924 года работа была в самом разгаре и обещала самолету хорошее будущее, но 4 ноября контролеры Антанты все-таки заметили самолет, а также его чрезмерно мощные моторы Jumo L2 по 230 л. с. каждый. Все говорило о том, что под видом пассажирского воздушного судна в Германии разрабатывают тяжелый бомбардировщик. В те времена все бомбардировщики, у которых было больше одного мотора, автоматически относились к классу тяжелых.

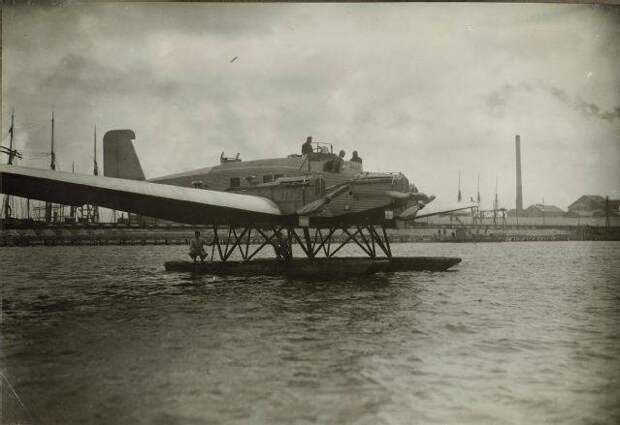

Поплавковый ЮГ-1 с раскапотированными моторами Jumo L5

Надо сказать, что немцы очень внимательно подошли к проектированию новой машины, и самолет своими очертаниями совсем не напоминал боевую машину. Основную часть фюзеляжа занимал объемный пассажирский салон на девять человек, а оснащение самолета сразу тремя моторами говорило о повышенных требованиях к безопасности в гражданской авиации. Предполагалось, что даже при остановке двух двигателей, Junkers G24 сможет благополучно дотянуть до ближайшего аэродрома. Был вариант и для посадок на водную поверхность, правда, в большинстве случае она должна была быть гладкая как стекло (самолет очень не любил волны). На воде самолет держал два поплавка на 6900 литров каждый. Исходя из этого контрольная комиссия из Антанты предъявила претензию только к мощности моторов. Немцы проблему успешно решили, предоставив на суд победителей безобидный самолет Junkers G23 с менее мощными моторами. Демонстрировали сразу четыре варианта машины с разными моторами: немецкие Jumo L2, Mercedes D.III a и D. I, а также английский Lion. В итоге комиссию все устроило, и самолет пошел в серию. Однако немцы не собирались оставлять столь тихоходные моторы на готовой технике и тихонько собирали в Дессау Junkers G24, не оснащая их двигателями. Секрет был в том, что дальше такие нелетающие полуфабрикаты отправляли на завод Гуго Юнкерса в Швейцарию, где на них и монтировали три мотора Jumo L2 по 230 л. с. Комиссия же по допуску разрешила запускать в производство лишь двухмоторный вариант G23La. Когда самолет своим ходом возвращался в Германию, наблюдатели формально ничего сделать не могли – машины шли уже по категории импортных и ограничения на них не действовали. По такой же схеме производили самолет на шведском заводе Юнкерса в Лимхамне. Безусловно, тут налицо попустительство со стороны контрольных комиссии стран-победителей – при должном уровне принципиальности такую «серую» схему производства можно было вовремя пресечь.

При чем же здесь Советский Союз? Дело в военном варианте Junkers G24, который с самого начала проектировался под индексом К.30 и предполагался для производства в подмосковных Филях. Там располагалось секретное концессионное предприятие Юнкерса, базировавшееся в корпусах бывшего «Руссо-Балтийского завода». История этого предприятия началась с получения немцами концессионного договора № 1 от 29 января 1923 года, в соответствии с которым Юнкерс получал в аренду производственные мощности для сборки боевой техники, а Россия доступ к передовым авиатехнологиям. В планах было организовать сборку не менее 300 самолетов в год, из которых половину закупала ВВС страны Советов, а остальные немцы реализовывали по своему усмотрению. Кроме этого, контора Гуго Юнкерса должна была обучать советских специалистов прецизионной сборке авиационной техники, а также передать технологии производства авиационного алюминия.

Junkers G24 поставлялся в несколько стран. На фото единственная испанская машина, которая погибла под бомбами в 1936 году. Широкого распространения немецкий самолет не получил по причине высокой стоимости.

Понимая, что у немцев фактически не было альтернатив, правительство Советского Союза требовало оснастить завод в Филях самым современным для начала 20-х годов производственным оборудованием. В ответ фирма Юнкерса просила разрешения на аэрофотосъемку территории России и организацию под своим начало авиасообщения между Швецией и Ираном. Именно на этом концессионном предприятии планировалось организовать секретную сборку трехмоторного Junkers K30. Бомбардировщик отличался от гражданской машины усиленным фюзеляжем, тремя пулеметными точками и наружными креплением авиабомб. Моторы Jumo L2 заменили на более мощные L5, которые в сумме выдавали 930 л.с. Надо сказать, что истинная гражданская сущность самолета негативно сказалась на бомбовой нагрузке – всего 400-500 кг, что для 20-х годов было уже достаточно посредственным показателем. В тоже время в СССР выбирать было не из чего — лучший бомбардировщик Н. Н. Поликарпова Р-1 мог взять на борт 200 кг бомб. Все исправилось с появлением в 1929 году туполевского ТБ-1 с бомбовой нагрузкой в тонну с лишним.

Junkers K30 становится ЮГ-1

Первый контракт на покупку трехмоторных бомбардировщиков Junkers K30 Советским Союзом датируется 1 июля 1925 года и предусматривает поставку трех машин с запасными моторами. Самолеты получили наименование ЮГ-1 (Юнкерс грузовой – 1) и прибыли в разобранном виде в Фили к сентябрю. Не смотря на то, что ЮГ-1 оказался более чем на 100 килограмм тяжелее, чем предполагалось, машина оказала хорошее впечатление на авиаторов. Стоить помнить, что к середине 20-х годов ТБ-1 не был еще введен в строй, поэтому и уровень притязаний у Красной армии был соответствующий. Осенью 1925 года правительство заказало уже двенадцать самолетов. А с началом 1926 года начались долгие и тяжелые переговоры с руководством фирмы Юнкерса по поводу целесообразности производства машины в Филях. Экономисты из Германии уверяли, что собирать Junkers K30 в СССР из машинокомплектов невыгодно и гораздо проще изготавливать самолеты в немецком Дессау, а затем скрыто дооборудовать до военной версии в Швеции. Также ссылались на низкую квалификацию рабочих на заводе в Филях, а в конце еще и дали взятку чиновникам, ответственным за закупку Junkers K30. В итоге цена каждой немецкой машины была завышена минимум на 75 тысяч рублей. В этой истории русские с немцами к концу 1926 года переругались, закрыли концессионный завод и… заключили новый контракт на 14 самолетов.

Поплавковый ЮГ-1 Полярной авиации на гидроспуске в Красноярске. Машина пришла на гражданскую службу после военной в 1932 году с минимальными переделками. Фактически, сняли только вооружение.

Что же из себя представлял ЮГ-1 в техническом плане? Это был дюралюминиевый моноплан с квадратным фюзеляжем в поперечном сечении. Экипаж состоял из пяти человек – командир воздушного судна, второй пилот, штурман, радист и бортмеханик. Кабина летчиков был открыта, что серьезно осложняло пилотирование в плохую погоду. Для отражения атак истребителей на ЮГ-1 предусмотрели сразу три пулеметные точки с 7,69-мм Льюисами. Бомбы калибром до 82 кг самолет мог брать только на внешнюю подвеску, а также опционно оснащался съемными сбрасывателями мин. Особенностью системы энергообеспечения бомбардировщика было широкое использование динамо-машин с ветрянками. От них запитывались топливный насос, электросистема с аккумуляторами, радиостанция Маркони и фотоаппарат «Кодак».

Первый ЮГ-1 после испытаний поставили на поплавки и отправили служить в 60-ю Черноморскую эскадрилью в бухте Нахимова в Севастополе. К 1927 году это подразделение пополнилось еще тройкой бомбардировщиков. Первые впечатления у летного состава было положительное — самолет был прост в управлении, устойчив и сравнительно эффективен на учениях. В тоже время, фиксировалось множество мелких недостатков, а именно – потеки топлива, воды и масла, ненадежная работа ветрянок и крайне примитивную систему внутренней связи посредством шлангов с рупорами и наушниками. А вот вооружение подверглось более серьёзной критике. Целлулоид в пулеметных башенках быстро мутнел и затруднял обзор стрелку, штатный немецкий бомбовый прицел имел неудачное расположение, и для его использования приходилось поднимать одну из пулеметных башен. По причине ненадежного бомбосбрасывателя разработали и установили отечественные аналоги Дер-6бис и СБР-8. На поздних поставках ЮГ-1 отмечали слабую конструкцию зимних лыж, партию которых вообще отказались принимать у немецкой стороны.

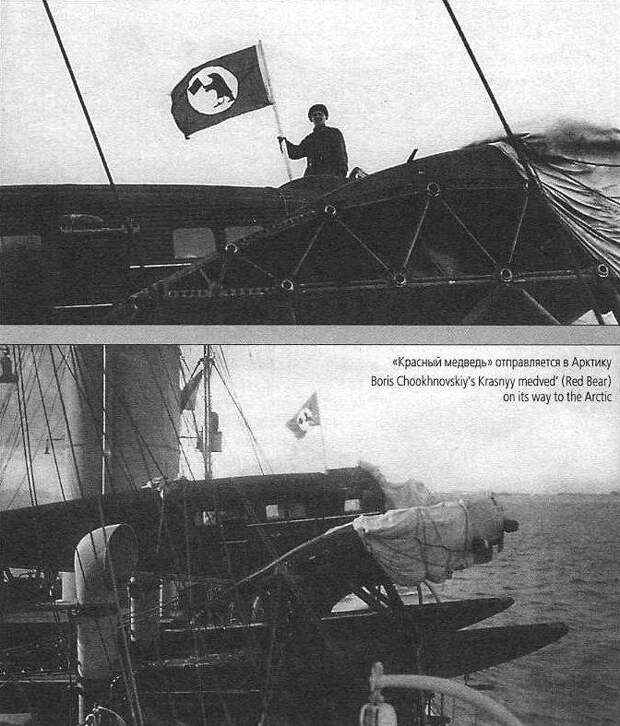

Операция по погрузке ЮГ-1 "Красный медведь" на ледокол "Красин".

Самолетами ЮГ-1 были укомплектованы 60-я эскадрилья (позже их сменили гидросамолеты), 62-я минно-торпедная эскадрилья на Балтике и 55-я бомбардировочная эскадрилья. Повоевать машины не успели и в начале 30-х все были списаны в гражданскую авиацию Советского Союза. Такой быстрый выход на пенсию объяснялся просто – в ВВС начали поступать отечественные ТБ-1, которые наголову превосходили немецкий эрзац-бомбардировщик. А наиболее известная операция с участием ЮГ-1 была связана совсем не с военными действиями, а с героическим спасением экипажа разбившегося в Арктике дирижабля «Италия» летом 1928 года. Тогда на поиски выделили самолет с позывным «Красный медведь» из 62-й эскадрильи под командованием Бориса Григорьевича Чухновского. Машину на ледоколе «Красин» перебросили к месту предполагаемого крушения, но после нескольких поисковых вылетов ЮГ-1 сам совершил аварийную посадку во льдах и в дальнейшей операции не участвовал. Примечательно, что Чухновский предложил «Красину» не отвлекаться на поиски собственного аварийного самолета, и экипаж в итоге провел пять суток на арктическим морозе. За такой самоотверженный поступок все члены экипажа были награждены орденами Красного знамени.

Несмотря на все недостатки, ЮГ-1 оказался очень ко двору в военной авиации советской России. С этой машиной удалось переждать время, когда в воздушном флоте не было собственного массового тяжелого бомбардировщика. А с приходом ТБ-1 немецкие самолеты переоборудовали в гражданские воздушные суда, и они успешно работали на авиалиниях СССР до конца 30-х годов.

По материалам:

Авиаколлекция. Тяжелый бомбардировщик ЮГ-1 (К.30)

Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 года

Операция по спасению экипажа дирижабля "Италия" с участием ледокола "Красин" и бомбардировщика ЮГ-1

Свежие комментарии