Михаил Хазин

ДАВОС-2019: БАНКИРЫ "БОРЮТСЯ" С БЕДНОСТЬЮ

Решить проблему бедности на уровне существующей модели невозможно.

Одной из главных тем очередного мероприятия в Давосе была борьба с бедностью. Тема эта актуальная, её много лет все обсуждают. Но, как понятно, самые богатые люди относились к ней с лёгкой иронией и скепсисом – все такие умные, отбирать у нас наши деньги, а нам это не нравится.

Но поскольку последнюю пару лет ситуация в мире становится критической – что хорошо видно по Соединённым Штатам Америки, где президентом стал Трамп; по Великобритании, где вообще не понятно, что делать; даже по Германии, где все понимают, что наступил двух-трёхлетний период межвременья, после которого тоже всё будет не очень хорошо; в этой ситуации всполошились даже самые богатые, те которые собираются в Давосах.В общем, они таки стали размышлять на тему о том, что делать. Нужно отметить, что большая часть рецептов, которые они сочинили, особого смысла не имеют по простой и, главное, объективной причине. Дело в том, что, как полагается в соответствии с законами пропаганды и пиара, все богатые создали свои собственные организации, которые официально, реже – практически, поддерживают бедных; задача которых состояла в том, чтобы поддерживать бедных так, чтобы это не нанесло урон богатым. Этих организаций стало так много и они насочиняли так много разных рецептов, смысл которых, в общем, имитация кипучей деятельности, чтобы, не дай Бог, результата не было. И, собственно, их рецепты и обсуждаются.

Обсуждать их, конечно, можно долго, только смысла в этом никакого нет. В общем, «скучно, няня», — как говорила пушкинская Татьяна не то в самом «Евгении Онегине», не то в многочисленных переложениях.

По этой причине сама по себе тема борьбы с бедностью приобретает чрезвычайно специфический оттенок. Уже все поняли, что этой темой надо заниматься всерьёз вместе с тем, никто этим заниматься не готов. Потому что большая часть институциональной инфраструктуры, существующей для решения этой проблемы, в реальности создана для того чтобы её забалтывать. По этой причине имеет смысл несколько слов сказать об этой проблеме. В чём она состоит? Дело в том, что проблема борьбы с бедностью носит не индивидуальный характер. То есть дело не в том (точнее, не только в том), что есть отдельные жадные капиталисты, или что все капиталисты жадные. Они, безусловно, жадные. Но базовая проблема сегодня в другом, в том, что эта проблема носит системный институциональный характер.

Мы не будем сейчас говорить о том, что целью капитализма является зарабатывание денег. Поскольку, теоретически можно создать такую систему, которая позволяет зарабатывать деньги так, чтобы не могло происходить накопление лишних ресурсов в крайне ограниченном числе рук. Но давайте посмотрим на ту модель экономического роста, которая действует в последние сорок лет - с 1981-го года, а придумана она была еще раньше, в 1913-м году, когда появилась Федеральная Резервная Система США, и усилилась в 44-м году, с принятием Бреттон-Вудской системы. Это модель стимулирования экономики через эмиссию доллара, которая вводится в экономику через финансовую, банковскую систему.

Что это означает? Это означает, что будущие доходы, будущие активы, которые надо перераспределять между всеми людьми, вбрасываются в экономику через финансовую систему, финансовые институты. Отметим, что финансовые институты свою задачу решали, в том смысле, что действительно имело место улучшение жизненного уровня населения, и появился средний класс с 81-го года. Но эти институты всё-таки прежде всего решали свои задачи. И они не могли их не решать, потому что любой институт прежде всего размышляет о своей инфраструктуре, о своих сотрудниках, о тех задачах, которые перед ними стоят. В результате, большую часть образующейся таким образом эмиссионной прибыли получал как раз финансовый сектор.

Перераспределение денег от богатых к бедным, которое отмечалось всеми экспертами, шло следующим образом. В странах «золотого миллиарда» — то есть в тех странах, где сделали средний класс, абсолютные доходы этого среднего класса не росли. А вот их уровень жизни улучшался, с формальной точки зрения, поскольку они получали больше благ. Но это делалось это за счёт роста своего личного долга. С точки зрения чисто бухгалтерской, на самом деле, они ничего не получали. А бенефициары финансовых институтов увеличивали свои богатства не только абсолютно в цифрах, но и относительно - то есть получали всё большую и большую долю богатств, которые создавала мировая экономика.

Что касается стран, в которых не было среднего класса, то их абсолютные доходы не росли, а относительные сокращались.

В результате кризиса система стимулирования экономики (то есть создание разного рода благ; или, как принято говорить в российским интернете, ништяков), за счёт эмиссии работать перестала. То есть новая эмиссия к увеличению ништяков для народа больше не приводит. А поскольку долги среднего класса никуда не делись, стал падать уровень его жизни.

Средний класс стал возмущаться. Собственно, это и отметили в Давосе. Все прекрасно понимают, что возмущение бедных людей в какой-нибудь Индии, Венесуэле или ещё где-нибудь роли не играет. Но исчезает средний класс и в США, и в Западной Европе, и в других странах «золотого миллиарда». В этой ситуации сильные мира сего (то есть, как мы знаем, сегодня – финансисты) оказались в крайне тяжёлом положении. Почему? Им надо, если они хотят сохранить власть (а их власть уже покачнулась, что видно по Трампу и по Брекзиту, и даже по российской ситуации, где имеет место схватка между патриотическими элитами и либеральными, то есть финансовыми), что-то делать с проблемой.

Они должны предъявить новую модель роста. Если они этого не сделают, они будут в крайне тяжёлом положении, потому что средний класс поднимется против них и, в рамках либеральной политической модели западных стран, может нанести им очень серьёзный урон. Что им делать в этой ситуации?

Теоретически у них есть два варианта: либо придумать новую модель, либо же они должны отказаться от либеральной демократии в западных странах — то есть перейти, условно говоря, к фашистской диктатуре. Теоретически это возможно, но крайне опасно, потому что люди к этому не готовы психологически. Конечно, их немножко готовят. Собственно, вся эта пропаганда толерантности и всего остального -– это как раз способ раскачать традиционные ценности, под который очень легко можно ввести фашистский режим как институт защиты меньшинств. Но проблема состоит в том, что для этого нужна очень мощная организация, а финансисты напрямую не контролируют силовые структуры. Мы это видим в Соединённых Штатах Америки. Это их главная проблема; они не знают, как с этим быть.

Второй вариант –- это придумать эту самую альтернативную модель экономического роста. Я склонен считать, что обсуждения этого в Давосе были (если говорить о закрытых обсуждениях)… Открытые обсуждения –- они под этим искали паллиативы, как можно оттянуть переходный период хотя бы лет на пять-шесть, чтобы можно было победить Трампа, снести Путина и обеспечить политическую преемственность в Западной Европе, хотя бы найти человека, который мог бы заменить Меркель и так далее.

При этом они должны в кулуарах искать экономическую модель. Если её не найти, то в этом случае они должны взять под контроль (что тоже не так-то просто) хотя бы часть силовых структур. Я напомню, что тот же Гитлер смог взять власть в свои руки только благодаря тому, что у него были силовые структуры в виде штурмовиков. Если бы их не было, не получилось бы у Гитлера взять власть, потому что он не контролировал ни полицию, ни армию в Германии.

Это реальная проблема, которая должна была обсуждаться в Давосе. Но мы сегодня должны понимать, что решить проблему бедности на уровне существующей модели невозможно, потому что невозможно заставить институты поделиться своей прибылью. Это примерно то же самое, что предложить человека: пожертвуй, пожалуйста, бедным свою левую руку или правую ногу. Он будет готов работать двумя руками и двумя ногами на поддержку бедных, но пожертвовать рукой вряд ли согласится.

Точно так же финансовые, банковские институты готовы делать всё для поддержки бедных, но при этом они будут забирать всё большую и большую долю создаваемых в экономике активов, просто для того чтобы поддержать сам факт своего существования, поскольку избыточного продукта больше нет.

Ну а в заключение можно отметить, что отказаться от модели доминирования банков можно только в том случае, если сменить у общества базовую ценностную модель. Это предлагает и «Красный» глобальной проект, и Иудейский, и Исламский, и Православный. Разумеется, можно и нужно адаптировать их экономические модели и именно их и имеет смысл обсуждать. А не то, как можно попытаться перераспределить богатства в рамках проекта «Западного» который доминирует сейчас. Поскольку он всё равно всё перераспределит в пользу банкиров.

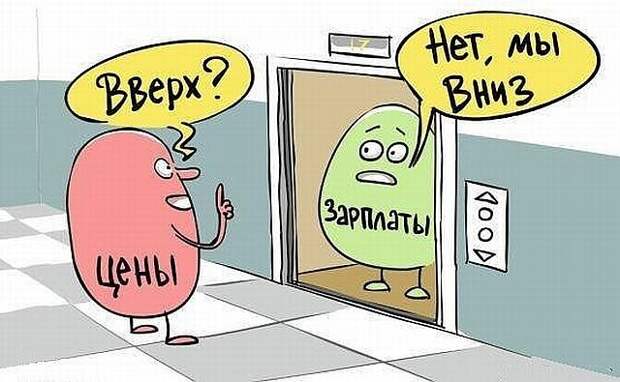

О скверном анекдоте про зарплаты, претворённом в жизнь в России

-

– Специалисты утверждают, что зарплаты выросли за год на 30%.

– Но люди говорит, что их зарплаты не растут.

– Ну так они же не специалисты!

Скажете, что это всего старый анекдот? Увы, нет. Это уже практически быль в современной России. Что подтверждается не субъективными ощущениями, а вполне реальными цифрами.

Более того, российская власть продвинулась намного дальше, чем предполагали авторы этого старого, но по-прежнему популярного анекдота.

Все помнят, как министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал высокими темпы роста зарплат в РФ в 2018 году. По оценкам Росстата, выросли они всего на 3,5% в реальном выражении. Но всё же – подросли.

Правда, вот закавыка. Рекордный с 2012 года рост реальных зарплат, о котором весь прошлый год отчитывался Росстат, обошел стороной подавляющее большинство населения России. Массовый опрос, проведённый холдингом Ромир, показал, что лишь 10% россиян могут похвастаться повышением зарплаты в прошлом году. У 6% цифры в зарплатных ведомостях стали меньше, а остальные 84% никаких изменений вообще не заметили. Что с учётом инфляции означает не рост, а снижение реальных зарплат.

Более того, уровень жизни населения в России продолжает откатываться все дальше в прошлое. Так по итогам 2018 года реальные располагаемые доходы россиян падали пятый год подряд. Об этом отчитался только что Росстат, которому даже внеплановая смена руководителя не помогла увидеть более радостную картину.

Еще в минувшем октябре Минэкономразвития прогнозировало рост этих доходов на 3,4%, а в середине декабря Путин говорил, что доходы «должны вырасти на 0,5%». Но за истекшие 12 месяцев показатель, который оценивает сумму, остающуюся на руках после инфляции и всех обязательных платежей, сократился на 0,2%.

Наконец почти 90% россиян не заметили экономического роста в стране. При этом лишь 9% из них смогли констатировать улучшение своего материального положения за последний год. У 33% финансовая ситуация ухудшилась. На этом фоне 26% жителей России ждут разрастания «кризиса» в собственных кошельках, а 35% – дальнейшей деградации общей экономической ситуации.

И кто-то ещё сомневается, что власти, которые бодро рапортуют, что жить стало лучше, не просто живут в параллельной реальности, но старательно претворяют в жизнь самые скверные анедоты прошлых лет?

Сербию полностью устраивают цена и качество российского газа

Об этом он заявил в интервью российскому информационному агентству «РИА Новости». Президент выразил свое удовлетворение результатами российско-сербских переговоров и решением Москвы продолжить ветку «Турецкого потока» через территорию Сербии:

Незадолго до этого, сразу после переговоров с российской стороной, в ходе пресс-конференции он назвал российский газ лучшим. Вучич заявил, что Сербия не хочет и не будет покупать сжиженный газ по двойной цене вместо качественного и недорогого российского. Ей нет смысла переплачивать.

Он заявил, что вдоволь наслушался рассказов о газе из разных стран мира, но никогда не видел ни одного кубометра «голубого топлива», который не имел бы российского происхождения. Вучич считает поставки газа из Российской Федерации в Сербию по самой благоприятной цене через территорию Болгарии большой удачей для своей страны.

Финский казус в Rail Baltica: дорога в обход РФ буксует со старта

Руководство стран Прибалтики рассчитывает привлечь к реализации амбициозного строительства дороги в обход РФ финские деньги.

С началом санкционного противостояния стран Запада с Россией руководство государств Прибалтики попыталось максимально разорвать отношения с РФ. Однако ответные российские меры нанесли серьезный удар по экономике данного региона, что привело к существенному сокращению возможностей для реализации антироссийских проектов.

Данное положение дел можно наблюдать на примере проекта Rail Baltica, в рамках которого планируется строительство железной дороги, которая в перспективе в обход РФ свяжет Финляндию с Прибалтикой. Однако дефицит средств национальных инвесторов данного региона провоцирует в рамках реализации данного проекта своеобразный финский казус.

Так, согласно сообщению информпортала DELFI, при существенной поддержке ЕС прибалты планируют завершить строительство ж/д полотна к 2025 году. Однако источником сообщается, что «весь выкуп земель и работы по технической проектировке будут завершены в 2023 году». Также глава RB Rail Игнас Дегутис по данным источника заявил о том, что «в Эстонии проходят все конкурсы технического проектирования железнодорожных линий, а в Латвии и Литве объявлены конкурсы двух частей проектирования».

Таким образом, становится очевидно, что дорога в обход РФ буксует уже со старта. В этом контексте примечательно, что ранее бывшая глава RB Rail Байба Рубеса перед уходом со своей должности рассказала о тех противоречиях стран Прибалтики, которые тормозят реализацию проекта и указала на стремление прибалтов заполучить максимум контрактов при минимизации своей части расходов на проект.

В этом контексте примечательно, что еще до начала фактической укладки полотна в данный проект уже хотят включить Финляндию, которая проявляет интерес к строительству тоннеля под Балтийским морем. Однако в подобной ситуации возникает казус, в рамках которого прибалтийские инвесторы могут воспользоваться финскими инвестициями исключительно в своих интересах. При этом возрастает риск того, что финнам в итоге придется фактически оплачивать реализацию проекта ЕС на территории Прибалтики, а после этого у руководства стран данного региона пропадет интерес к важному для Хельсинки балтийскому участку Rail Baltica, что грозит превратить его в долгострой.

Свежие комментарии