Как генерал Ермолов грузинскую прессу создавал

В Грузии продолжаются русофобские акции. С учётом весомых потерь от оттока российских туристов это напоминает прыжки на граблях, которые могут прекратиться только с поломкой черенка, хотя эти товарищи такие выдумщики… Не отстаёт и российско-грузинская «элита», которая предпочитает любоваться Грузией издалека, чаще из Москвы.

Так, в одном из интервью барышня Тина Канделаки заявила: «Грузины всегда были очень просвещенной нацией. Мы смотрели MTV в начале 90-х – за годы до того, как Василий Стрельников стал приобщать к американской культуре россиян».

Не знаю, какое отношение имеет коммерческий развлекательный телеканал МТV к культуре и просвещению, тем более не имею понятия, зачем нужно кого-то приобщать к подобной «культуре», но с историческим аспектом данного вопроса Тина Гивиевна не знакомилась, видимо, по идеологическим причинам. В ином случае она бы знала, что просвещение грузин было связано не с МТV, что лично я бы на месте грузин посчитал оскорблением. Отчасти это просвещение было связано с тем, кого сейчас считают чуть ли не карателем Кавказа. А именно с генералом Ермоловым.

Ермолов — не просто генерал

Алексея Ермолова знаменитый Грибоедов, служивший при нём адъютантом, называл «сфинксом новейшего времени», подчёркивая загадочность, непостижимость и масштаб этой личности, словно генерал смотрел в вечность. Все окружающие, вне зависимости от собственных личных чувств к персоне Ермолова, подчёркивали его независимость, горячую патриотичность и несомненный талант. Кроме того, знаменитый генерал, что называется, был для своего времени передовых взглядов.

В 1816 году легендарный герой Отечественной войны 1812 года вновь поразил всех просьбой назначить его на Кавказ. Императорский двор того времени рассматривал Кавказ, так сказать, по остаточному принципу. Кавказ отводился для искателей славы, вольнодумцев, провинившихся горячих офицеров, казаков и так далее. Никак не мог выдающийся генерал при более чем десяти орденах, не считая иностранных, и золотой шпаги «За храбрость» попасть на Кавказ. Позже это решение Ермолова будут объяснять целым рядом причин – от презрения к дворцовым интригам до дальновидности опытного государственника, понимающего перспективность и важность региона.

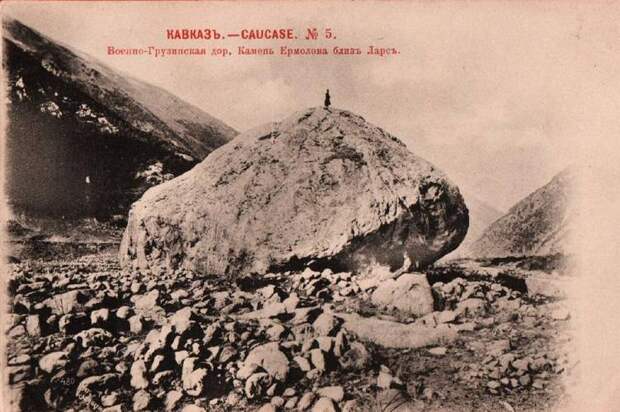

Так или иначе, но только за первые несколько лет он стал грозой для враждебно настроенных горцев и благодетелем как для простых солдат, так и для местного мирного населения. Искусно чередуя дипломатию с жёсткими военными методами, он утвердил Россию на Кавказе сильнее прежнего. Ряд реформ (от разрешения носить папахи вместо киверов до налоговых льгот для переселённого на Кубань служивого сословия) и строительство городов-крепостей (Грозная, Нальчик и т.д.) Алексеем Петровичем стали первыми мазками картины будущего. Но многое из этого ныне забыто.

Забытые «малые» большие дела

Личность Ермолова выходит далеко за пределы великого военачальника. Ермолов для Кавказа был одним из видных строителей. Именно он первым обустроил ныне знаменитые минеральные источники, именно ему принадлежит инициатива поощрения виноградарства на Кавказе. Генерал был первым, кто начал строительство заводов в Грузии (меднолитейного и порохового). Алексей Петрович старался обезопасить дороги от местных банд абреков не в угоду себе, а в поощрение торговли региона.

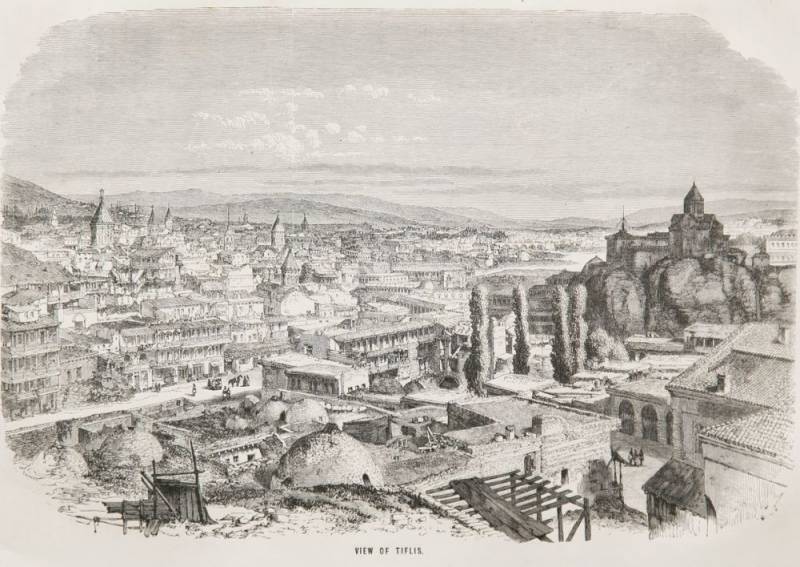

Ермолов открыл в Тифлисе офицерский клуб с огромной, по тем временам, библиотекой, а также построил госпиталь для военнослужащих. Именно ему принадлежит инициатива открытия сети грузинских школ. Более того, в 1824 году он был автором указа, подписанного императором, о праве выкупа грузинских крепостных крестьян на волю во время продажи их с публичного торга при помощи субсидий для этих самых крестьян из государственной казны! При этом вместе с крестьянином уходило на свободу и всё его имущество…

Однако Ермолов не забывал и об интеллектуальной жизни грузинского населения. Он учредил при Отдельном Кавказском корпусе первую в Грузии газету, т. е. стал основателем СМИ Грузии, кои сейчас поливают Россию откровенной грязью. Первый выпуск «Грузинской газеты» относится к марту 1819-го года.

Истоки грузинской печати

Газета издавалась при штабе корпуса. Подписку можно было оформить либо непосредственно в штабе, либо обратившись к окружному местному начальнику, который в свою очередь был обязан передать соответствующую просьбу в Тифлис. Стоимость подписки была по тем временам значительная – 3 рубля серебром в год. Но вся эта сумма едва ли компенсировала расходы на бумагу, непосредственно издание, почтовые расходы и перевод на грузинский язык… Да, газета была именно на грузинском языке.

Учитывая все факторы, штаб Кавказского корпуса, по сути, редакция, сразу предупреждала подписчиков, что, если таких наберётся менее 500, то выход газеты не состоится, т.к. сумма их платежей не покроит издержки. К счастью, подписчиков набралось порядочно. Газета издавалась и в 1820-м, и в 1821-м…

Сама газета была вполне презентабельной для своего времени. Четыре страницы небольшого формата с виньеткой с изображением Георгия Победоносца. Содержание газеты курировалось лично Ермоловым. Генерал считал необходимым не просто информировать грузинских читателей о воззрениях Российский империи, но и об иностранных политических веяниях. Алексей Петрович расширял мировоззрение Грузии, развивая осознание своего места в мире и в мировой политике. Во время оформления подписки на «Грузинскую газету» за 1820-й год в объявлении редакции это видение генерала целей первой прессы не скрывались:

Непосредственно содержание состояло из столичных новостей, заимствованных из петербургских газет, приказов, назначений и представлений к награждению по Кавказскому корпусу и всему Кавказу, а также из важнейших правительственных распоряжений, касающихся Грузии. Иностранные новости заимствовались непосредственно из зарубежной прессы. Так, к примеру, грузины узнали о необычайно бурном для своего времени скандале между королевскими супругами – британским королём Георгом IV и его королевой Каролиной Брауншвейгской. Также регулярно публиковались отчёты о путешествиях по Китаю, Америке и Японии.

Конечно, печатались и развлекательные новости и даже анекдоты. Сейчас известен один из, так сказать, сермяжных кавказских анекдотов, изданных «Грузинской газетой»:

Кроме того, стоит отметить, что пресса стала одним из инструментов связывания грузинских земель воедино. В самом деле, крайне разобщённые грузинские княжества до ермоловской газеты часто месяцами понятия не имели, что происходит в других городах и деревнях. Жители какого-нибудь села в Сванетии были достаточно безразличны, к примеру, к судьбе Картли, что цементировалось неимением самой возможности узнать о жизни соседей. Для связывания воедино в том числе издавалась статистическая информация по всей Грузии — количество долгожителей, убыль населения и его прирост и т.д.

Увы, уже к началу 20-го века оригинальных образцов «Грузинской газеты» практически не осталось. Уж много исторических вихрей пронеслось над Кавказом. По отдельным данным, один из листов от 25-го августа 1819-го года хранился в церковном музее при Сионском соборе в Тифлисе. Ещё один экземпляр находился в некой частной коллекции, а в архиве штаба Кавказского военного округа имелось особое дело под названием «Журнал входящих Грузинской газеты, изданной в 1820 году», в котором находился рукописный вариант ермоловской газеты, но на русском языке.

Первое осетинское посольство в России: вопреки интригам и войне

Первые контакты Руси с осетинами принято отсчитывать не от 18-го и даже не от 17-го века. Аланы, которых многие исследователи считают предками осетин, ещё в 10-м веке имели самые тесные контакты с Русью. Это были как торговые, так и военные союзы, а порой отношения сводились к одной из самых специфических форм, т. е. к войне. Но в основном взаимодействия были союзническими, что отчасти цементировалось взаимной связью с Византией.

Однако Алания оказалась слаба перед напором новых народов, в том числе монголо-татар, центробежными силами на самом Кавказе и прочим. В итоге Аланское царство распалось, потеряв огромные земли. На смену единому государству пришла разобщённая конфедерация примерно из 11 обществ, управляемых своими избираемыми или же наследственными лидерами. Слабость такой «государственности» была очевидной.

Посольство из «блокадных» земель

К середине 18-го века осетины находились в крайне тяжёлом положении. Турция и Персия вели активную экспансию на Кавказ. При этом среди местного населения вербовались нужные люди. Так, «союзниками» турок и персов становились некоторые черкесские князья и даже целые грузинские княжества, не считая традиционных турецких ставленников Крымского ханства. Осетины же, исповедовавшие православие ещё со времён Аланского царства, оказались в блокаде. По сути, их лишили выхода на равнину, загнав в горы. Они просто не имели достаточных ресурсов, чтобы противостоять в борьбе за национальную самоидентификацию.

Выбор был очевиден. Могущественная Российская империя, вышедшая на южные просторы, нуждалась в союзниках прямо в центре Кавказа. К тому же и религиозный фактор этому способствовал.

В 1749 году начался сбор посольства к Российскому императорскому двору. Осетины сразу же столкнулись с противодействием со стороны Кабарды. Кабардинцы заявили, что ежели послы поедут в Россию, то их там задержат в аманатах (заложниках), а в это время дома вышеозначенных послов будут разорены самими кабардинцами, т. к. они считают данный шаг недружественным.

Из-за угроз количество послов с пяти сократилось до трёх: двое побоялись навлечь на свои земли разорителей. Урезанное посольство выехало в начале сентября 1749 года. В его состав вошли:

— Зураб Елиханов/Магкаев из рода владетелей Зарамагского замка, знавший, кроме осетинского, русский, грузинский и кабардинский языки. Являлся неофициальным лидером посольства, т.к. был известен своей образованностью на всём Кавказе;

— Елисей Хетагов из общины Заканского ущелья;

— Батырмирза Куртаулов из Куртатинской общины.

Их сопровождали по одному помощнику-служителю, которые происходили из родов знатной воинской аристократии. Однако, несмотря на урезанный состав посольства, согласно внутренней осетинской договорённости, послы представляли «всю осетинскую землю», а не отдельные общества. Это также связано с тем, что сам факт принятия императрицей такого посольства от всей земли способствовал сплочению Осетии.

В итоге весь путь посольства был полон опасностей. Достаточно сильные в военном плане соседи, контролирующие равнинные земли, т. е. источник ресурсов, давно считали осетинские территории если не своими, то обязанными платить дань. Кабардинские, имеретинские и картлийские князья, раздавая чисто бумажные титулы без разбору каждому лояльному и мало-мальски влиятельному осетину, естественно, восприняли такое посольство как акт неповиновения. Послы и их помощники, по сути, стали участниками операции по тылам противника. Их первой целью была Астрахань, куда послам удалось прибыть в целости. Астраханский губернатор выделил послам кареты, которые, правда, пришлось вскоре сменить на сани.

В Москву любой ценой

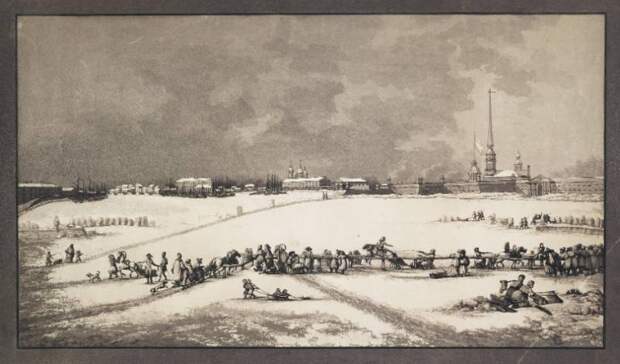

В декабре 1749 года, т. е. спустя четыре месяца пути, истрёпанное крайне тяжёлой дорогой посольство прибыло в Москву. Стоит отметить, что по тем временам такой путь многое говорил о людях, его преодолевших, поэтому представителей Осетии встретили со всем радушием и весьма торжественно. Послы были представлены сенаторам Российской империи, перед которыми выступил Зураб Елиханов, в первую очередь выразивший благодарность «за оказанную к ним Её Императорским Величеством высочайшую милость».

Также такой приём был обусловлен тем фактом, что Зураб Елиханов был в России не впервые. Выросший при дворе картлийского царя Вахтанга VI, Зураб ещё в 1724 году в составе свиты царя прибыл в Санкт-Петербург. Целью того посольства был поиск военного и политического союза с империей, дабы обезопасить народ от военного вторжения Персии и Турции. Пётр I согласился освободить разоряемые персами и турками земли, но воплотить желаемое в жизнь просто не успел. Великий государь скончался в 1725 году.

Зураб Елиханов остался для разрешения вопроса с союзом и наведения мостов с Российской империей. В итоге он провёл в России почти десять лет, изучая культуру, язык и тонкости политики. К тому же именно благодаря этой десятилетней дипломатической работе Зураб в 1745 году принял активное участие в работе Осетинской духовной комиссии, прибывшей из России. Кстати, эта комиссия послужила посредником в деле доведения до сведения императрицы Елизаветы Петровны готовности осетин принять русское подданство.

Несмотря на все эти факты и радушный приём, проблемы русско-осетинских переговоров начались с первых же дней уже в Москве. Русско-осетинские переговоры, обратившие на себя столь пристальное внимание ещё на Кавказе, повлекли целый ворох интриг в самом Санкт-Петербурге. Учитывая узел интересов многих стран, завязанный на кавказском регионе, этого стоило ожидать. Ещё до начала переговоров все участники осетинского посольства стали мишенью многочисленных доносов. Источники доносов были самыми разнообразными: от самого Кавказа и Турции до стран Европы.

В связи с этим было проведено тщательное следствие, естественно, с привлечением Коллегии иностранных дел. Допрашивали и главу Осетинской духовной комиссии архимандрита Пахомия. Сначала следствие подтвердило полномочия каждого члена посольства и их происхождение, а позже дезавуировало все доносы. Однако определённую пользу клевретам эти доносы всё же принесли – фактически работа посольства и русской стороны была несколько задержана.

В столице империи

В начале февраля 1750 года осетинское посольство прибыло в Санкт-Петербург. Приём также был тёплым, а самих послов разместили в комфортабельных апартаментах на Васильевском острове. К тому же послам выделили небольшое судно для прогулок по Неве и Финскому заливу, чтобы они могли полюбоваться величием, как они надеялись, столицы их нового государства. Была проведена длительная экскурсия по промышленным предприятиям, а на Сестрорецком оружейном заводе им подарили несколько ружей.

Наконец началась трудная русско-осетинская работа. У осетин, по сути, было две просьбы: принять Осетию в состав империи и разрешить переселение части осетин на Предкавказскую равнину, некогда бывшую частью Аланского царства. Послы также понимали, что у России есть свои политические интересы и бросаться в кавказский омут с надеждой выплыть никто не будет. Поэтому посольство предлагало в ответ на удовлетворение своих просьб выставить осетинское войско в 30 тысяч человек (цифра, очевидно, сильно завышенная) для службы империи, а также указывало на наличие полезных ископаемых в горах Осетии.

Работа кипела по всем направлениям вплоть до конца 1751 года. Выясняли особенности, степень основательности и географическое положение границ Осетии, политические аппетиты соседей и полномочность их притязаний на осетинские земли, наличие у них документальных свидетельств на эти притязания и возможности реализовать их военным путём. Также учитывались взгляды на Осетию Турции и Персии.

Немедленное вхождение Осетии в состав империи было объективно невозможно. Согласно Белградскому мирному договору 1739 года, который завершил Русско-турецкую войну 1735-1739 годов, Россия лишалась возможности иметь флот на Чёрном море и крепости. При этом Малая и Большая Кабарда становились формально независимыми землями, играя роль барьера между Россией и Портой. А так как Кабарда лежала между Осетией и Россией, осетинские территории были географически отторгнуты от границ империи. На тот момент даже предоставить весомую военную поддержку Россия не могла.

Таким образом, официальным итогом переговоров было установление дружеских дипломатических отношений с Осетией. Само посольство отныне считалось дипломатическим представительством Осетии в Российской империи и могло оставаться на территории столицы и России. Неофициально же осетинским послам явственно дали понять, что, как только геополитические препоны будут сняты (а война с Турцией была не за горами), Осетия получит подданство Российской империи и, соответственно, защиту имперской армии.

В конце декабря 1751 года был устроен официальный приём осетинского посольства самой императрицей Елизаветой Петровной. Императрица заявила, что союзнические отношения между осетинским народом и Россией имеют большое значение, и отметила приверженность русского и осетинского народов единой православной вере. А чтобы ускорить интеграцию Осетии в состав империи, осетины получали право на беспошлинную торговлю в России, ведь уже давно осетины возили товары в Кизляр и Астрахань.

В феврале 1752 года осетинское посольство выехало из Санкт-Петербурга в Осетию. Зураб Елиханов всю оставшуюся жизнь посвятил сплочению осетинского народа и интеграции этой земли в состав России.

Сейчас принято считать годом присоединения Осетии к России 1774-й, т. е. год подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, окончившего ещё одну русско-турецкую войну. Этот договор аннулировал действие предыдущего и распространял влияние Российской империи южнее существующих границ. Более империя не была связана обязанностями по отношению к Кабарде. Но до сих пор этнически ангажированными «историками» от политики оспаривается даже сам факт существования осетинского посольства, а те, кто этот факт признают, применяют старую «методичку» — несостоятельность послов…

Свежие комментарии