Великая Евразия

Время славян. Заселение Европы

В официальной истории творится полный сумбур. Жили-были народы на протяжении тысячелетий, не тужили и вдруг - раз, пропали, нет их, теперь там другие народы числятся, а куда делись прежние не знаемо. То же и с появлением на исторической сцене, неожиданно, буквально из ниоткуда, выскакивают орды тех или других народов и историки с умным видом гадают: кто бы это мог быть?

Такое впечатление, что нас всех держат за дураков... народы не пропадают в никуда и не возникают ниоткуда! Всегда есть преемственность, переходное время, наследственность и так далее. Меняются (по разным причинам) названия и правители, элита, но люди остаются в большинстве своем те же самые. История славян не исключение...Чудесное появление...

Нам рассказывают, что примерно в 5-6 веках нашей эры, славяне начали свое триумфальное расселение по Европе, в результате которого, на сегодняшний день, они считаются самым большим суперэтносом этой части света. При этом, скромно умалчиваются предыстория и подробности этого знаменательного факта.

А суть в том, что просто-напросто в указанный период, стали появляться упоминания с идентичным названием - словене, склавины и так далее. Ну и что это доказывает, что если раньше роды вошедшие в этот этнос назывались по другому, то их и в расчет брать не стоит? Ерунда какая-то.

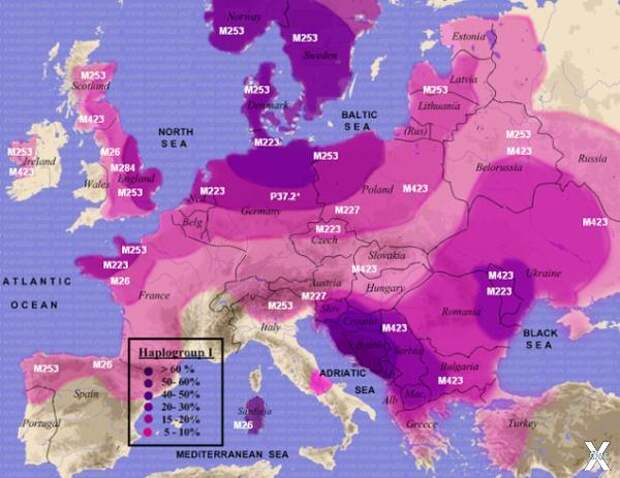

Прежде всего надо понять, кого имеют ввиду говоря о славянах. Так называют группу родственных племен, имеющих одинаковые культурные, обрядовые и лингвистические корни. Исторически сложились три самых больших группы в славянской семье, разделенных по гаплотипам ДНК.

R1a - самый распространенный маркер крови среди славян (особенно много его у восточных родов), I2a - занимает второе место по распространению среди западных славян и преобладает у южных, N1c - это северная (балтийская) ветвь славян и широко встречается в северных частях западных и восточных славян.

I (пред 1 и 2) в Европе появился чуть не 40 000 лет назад, R1a около 10 000 лет назад, N1c добрались до Балтики примерно вначале нашей эры, то есть около 2 000 лет назад. А нам говорят про 5-6 век? Да они там тысячелетиями жили (по крайней мере два из трех родов)! Тут на мой взгляд все определяют нюансы. И я постараюсь их объяснить.

Непростая история

Примерно 9 тысяч лет назад, носители гаплогруппы R1a в результате миграции с востока на запад, пришли на европейский континент и сумели благополучно ужиться с автохтонным населеним, представленным некоторыми древними гаплогруппами, в том числе I1 и I2. Раскопки этого периода позволяют предположить о процветании совместной цивилизации охотников-собирателей и земледельцев.

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается (если верить философам), подошло к своему завершению и мирное время в Европе. На Пиренейский полуостров около 5 400 лет назад из Северной Африки переправились представители гаплогруппы R1b, начавшие агрессивно выдавливать прежнее население с обжитых мест проживания.

В итоге, часть "старой" Европы была выдавлена на периферию, часть подчинена, часть просто уничтожена. Представители R1a и I1а, около 5 000 лет назад сместились восточнее - на Русскую равнину, а I2 по всей видимости разделились.

Часть приняли власть "пришлых" (сегодня их потомки расселены по всей Западной Европе в районе 10-15% общей численности) и вступили с ними в союз, вторая часть сместилась южнее (у них разные субклады - ветви родового дерева). Представители других древних гаплогрупп, вторжение не пережили вообще.

Таким образом, представители R1b, более чем на тысячелетие сделались властелинами Западной и Центральной Европы. Однако примерно 3 500 - 4 000 лет назад, стали происходить изменения, в результате которых баланс сил сместился в пользу прежнего населения, а затем достиг своего равновесия, картину которого мы можем наблюдать и сейчас, изучая карту расселения гаплогрупп по Европе.

И как раз кульминацию этого процесса, можно с полной уверенностью назвать началом времени славян...

=0=0=

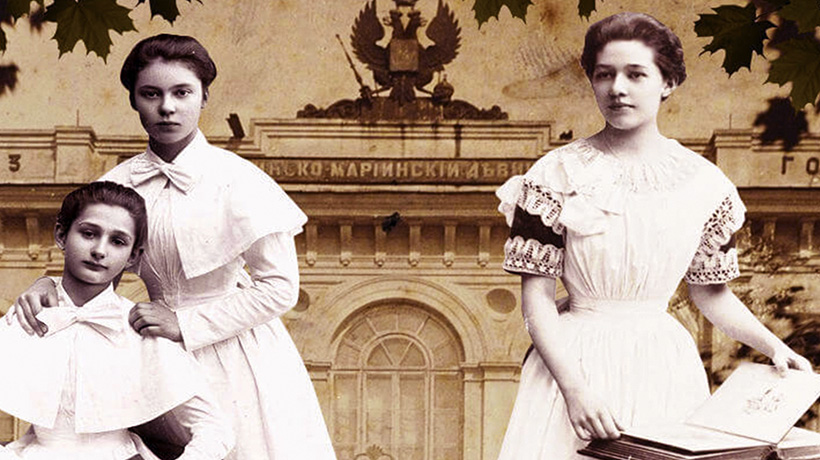

Как жили барышни в институтах благородных девиц

Их называли институтками, жантильными белоручками и сентиментальными барышнями, считающими, что «булки растут на деревьях» и «после тура мазурки кавалер обязан жениться», а слово «институтка» стало синонимом излишней сентиментальности, впечатлительности и ограниченности.

В 1764 году в Санкт-Петербурге было создано Воспитательное общество благородных девиц, которое позже стало Смольным институтом. Если учесть, что до этого необходимость женского образования ставилась под большое сомнение, дело было поистине революционным.

Смольный институт благородных девиц

В указе Екатерины II говорилось, что цель создания заведения — «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Устав Института разослали «по всем губерниям, провинциям и городам… дабы каждый из дворян мог, ежели пожелает, дочерей своих в молодых летах препоручить сему от Нас учрежденному воспитанию».

Однако, немногие из знати были согласны обрекать своих дочерей на безвыездные 12 лет учебы, после которых вставал нелегкий вопрос о дальнейшей выдаче замуж чересчур образованной девицы. И все же, в 1764 году, в августе первый набор состоялся.

Преподаватели Смольного института

Правда, вместо предполагаемых 200 учениц набрали только 60 девочек 4-6 лет. Это были дети из малообеспеченных, но родовитых дворянских семей. Год спустя в институте открыли факультет «для мещанских девиц». Крестьянских девочек в заведение не принимали.

Институт просуществовал 153 года, через него прошли 85 выпусков, «дух просвещенья» улетучился, а казарменные порядки остались и умение обходить их тоже было наукой.

Преподаватели Смольного института в учительской комнате

Все воспитанницы делились на парфеток и мовешек. Первое звание доставалось тем, кто полностью подчинялся правилам и обычаям институтской жизни, отличался послушанием и отменным поведением, был совершенством (от французского «parfaite» — совершенная) во всех отношениях: умел вести себя как следует, отвечать вежливо, изящно делать реверанс и всегда держать корпус прямо.

Всякое же нарушение порядка было отступлением от институтского «благонравия» и считалось «дурным поведением». Поэтому шалуний и строптивиц называли «мовешками» («mauvaise» — плохая). Попасть в их число можно было за любое отступление от правил: слишком громкий разговор на перемене, небрежно заправленную постель, не по уставу завязанный бант на переднике, порванный чулок или выбившуюся прядь из строгой прически.

У директора

Телесные наказания к нарушительницам не применялись, однако с теми, кто совершил какой-либо проступок, особенно не церемонились: передник заменяли тиковым, переводили за специальный стол в столовой, где приходилось есть стоя, или оставляли стоять посреди столовой во время обеда, приколов неубранную бумажку или рваный чулок к платью. Но некоторые воспитанницы бунтовали против порядков сознательно.

Урок рисования

Внешность учениц была строго регламентирована: аккуратная форма, одинаковые прически, разные для разных возрастов — младших девочек часто коротко стригли, а старших заставляли строго закалывать волосы.

Форма состояла из платья с короткими рукавами и вырезом, фартука (передника), пелеринки и нарукавников на тесемках. Цвет формы зависел от класса обучения: младшим выдавали практичные кофейные платья с белыми передниками, за что их звали кофейницами или кофульками, средним — синие, а у старших — были белые платья с зелеными передниками.

Младшая группа на экзамене по классу вокала

Пепиньерки — те, кто оставался после окончания основного курса с целью получения дальнейшего образования и карьерного роста до классной дамы, носили серые платья. Многие девушки содержались в Смольном за счет стипендий частных лиц. Такие барышни носили на шее ленточку, цвет которой выбирал благотворитель.

Так, у стипендиаток Павла I они были голубые, у Демидовских – померанцевые, протеже Бецкого повязывали зеленые, а Салтыкова – малиновые. За тех, кто не мог получить какую-либо стипендию, вносили плату родные. В начале XX века это было около 400 рублей в год. Количество мест для таких учениц было ограничено.

Урок пения

Основным критерием отбора классных дам, обязанных следить за достойным воспитанием девочек, обычно был незамужний статус. Во времена, когда удачный брак было главным и, соответственно, наиболее желанным событием в жизни женщины, неустроенность личной жизни весьма негативно отражалась на характере. Окруженная молодыми девушками, осознавая, что жизнь не оправдала ожиданий, стареющая особа начинала отыгрываться на своих подопечных, запрещая, все, что можно, и наказывая за малейший проступок.

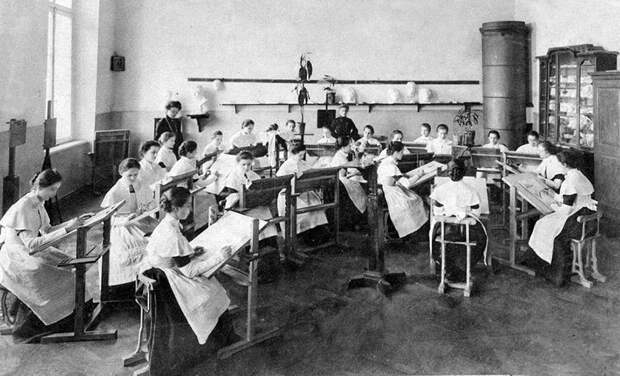

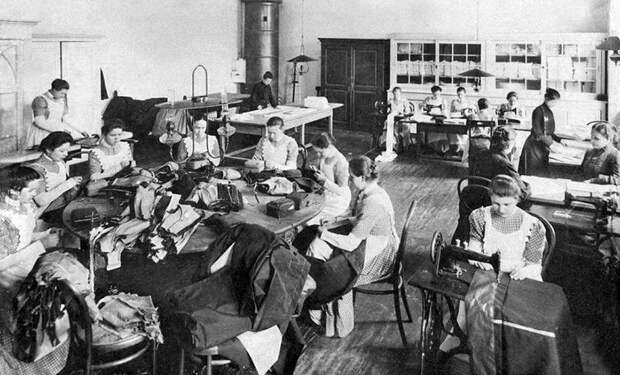

В швейной мастерской

Учителей-мужчин в Смольный брали исключительно женатых, по возможности пожилых или весьма невзрачной внешности, зачастую с физическими недостатками, дабы не вводил непорочных девиц во искушение.

Тем не менее, обычно поклонницы были у любого, кто имел хоть какое-то отношение к институту. Это было связано со специфической институтской традицией — обожанием, то есть стремлением находить себе объект поклонения, кумира в лице того, кто попадется под руку. Подруга, старшеклассница, священник, учитель, император. Обожать кого-нибудь следовало обязательно. Только классных дам не жаловали, это было следствием боязни быть заподозренной в откровенном подхалимаже.

Урок игры на арфе

Предмету любви дарили подарки на праздники, испытывали всяческие ритуальные мучения для того, чтобы быть «достойной», например, вырезали ножиком или выкалывали булавкой инициалы «божества», ели в знак любви мыло или пили уксус и, пробираясь ночью в местную церковь, молились за его благополучие.

Обожание императора, поощряемое руководством, вообще переходило всяческие границы. Институтки собирали и тщательно хранили «кусочки жаркого, огурца, хлеба» со стола, за которым обедал царь, выкрадывали платок, который разрезался на маленькие кусочки и распределялся между воспитанницами, носившими эти «талисманы» у себя на груди.

Урок рукоделия

«Со мной делайте, что хотите, — говорил Александр II воспитанницам московского Александровского института, — но собаку мою не трогайте, не вздумайте стричь у него шерсть на память, как это было, говорят, в некоторых заведениях». Но девушки не только отрезали шерсть с домашнего любимца Александра, но даже ухитрились вырезать в нескольких местах дорогой мех его шубы.

В программе обучения значились такие дисциплины, как чтение, правописание, французский и немецкий языки (потом был добавлен еще итальянский), физика, химия, география, математика, история, этикет, рукоделие, домоводство, закон Божий, риторика и бальные танцы.

На уроке танцев, 1901

Обычным было чередование французских и немецких дней, когда девушки были обязаны говорить только на этих языках даже между собой. За использование русского языка на шею проштрафившейся вешался картонный язык, который она должна была передать следующей, пойманной на месте «преступления». Правда, подобное наказание научились легко обходить: перед русской фразой вставляли на иностранном: «Как это сказать по-французски (по-немецки)?» и далее спокойно переходили на родной.

Урок географии

Неотъемлемой частью обучения было зазубривание ритуала приема августейших особ. «Помню, как при полном сборе всех классов инспектриса «репетировала» с нами этот церемониал: глубочайший, почти до самого пола, поклон-реверанс и хором произносимая по-французски фраза приветствия. Я ее помню и по сей день», — писала спустя десятилетия после окончания института Е.Н. Харкевич.

Обязательными были уроки физкультуры и танцы. Впрочем, учитывая, что в стенах института запрещалось бегать или играть в подвижные игры, а ежедневные прогулки были короткими, избытка физической активности не было.

Спортивные занятия

В Смольном служили хорошие преподаватели рукоделия, однако занимались они не столько обучением, сколько изготовлением дорогих вышивок, которые было принято дарить посещавшим институт важным персонам. Кроме того, девушек, которые особой склонности к вышивке не проявляли, предпочитали вовсе не учить этому ремеслу в целях экономии материала.

Обычная температура воздуха в институте была примерно 16°С, а в некоторых институтах могла доходить и до 12°С, поэтому зимняя ночь, проведенная под тонким одеялом, становилась для воспитанниц испытанием. Дополнительные покрывала разрешались в качестве редкого исключения.

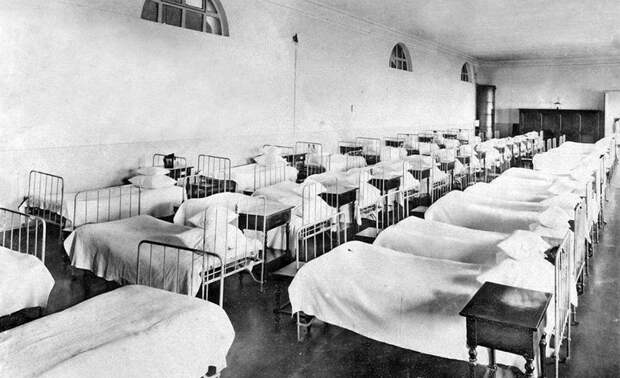

Дортуар

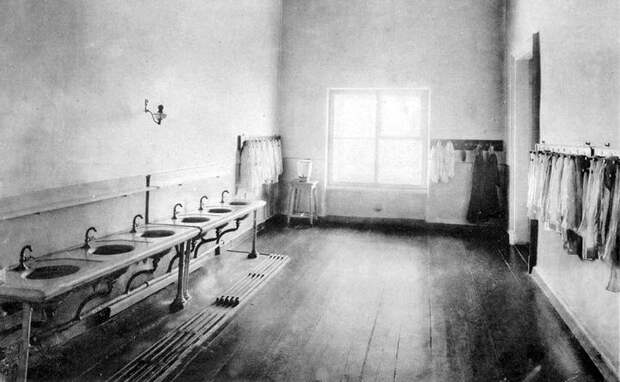

Матрасы были жесткие, подъем производился в 6 утра, практиковалось ежедневное утреннее умывание до пояса холодной водой. Согреться и отоспаться можно было в местном лазарете. Там было теплее, чем в огромных дортуарах, выдавалось усиленное питание и многие барышни, в совершенстве овладевшие искусством падать в обморок, устраивали себе «каникулы», симулируя соответствующие болезни. Впрочем, многим притворяться не приходилось.

Умывальная

Специфическое отношение к немногочисленным мужчинам и доходящее до абсурда мнение институток о правилах приличия доставляли много хлопот врачам. Сама мысль о раздевании в присутствии лица другого пола заставляла стеснительных девиц терпеть боль до конца, иногда — трагического.

Медицинский осмотр

Елизавета Цевловская писала, что когда она упала с лестницы и сильно повредила грудь, мысль о том, что надо показаться в обнаженном виде доктору, заставила ее скрывать свое нездоровье. И только когда она от лихорадки упала в обморок, ее доставили к специалисту.

Катание с горки

Для зимних гуляний аллеи Смольного застилались досками. Протащить с собой в помещение почти растаявший снежок считалось большой доблестью. Гуляли воспитанницы исключительно на собственной территории и только раз в год — летом их выводили в Таврический сад, откуда предварительно выгоняли всех посетителей.

На катке

Читать книги вне программы запрещалось. Чтобы институтки не набрались вредных идей и сохранили невинность помыслов, о которой так пеклись воспитатели, для изучения литературы использовалась прошедшая строгую цензуру классика, в которой зачастую пропусков было больше, чем текста. Иногда воспитатели доходили до идиотизма: седьмую заповедь (запрет прелюбодеяния) заклеивали.

Воспитанницы на прогулке в саду за игрой в теннис

Варлам Шаламов писал, что «выброшенные места были собраны в особый последний том издания, который ученицы могли купить лишь по окончании института. Вот этот-то последний том и представлял собой для институток предмет особого вожделения». Если книгу удавалось достать, ее надо было хорошенько спрятать.

Группа воспитанниц Смольного института в гостиной за вышиванием и чтением

Умение изящно приседать в реверансе в Смольном XIX века ценилось больше успехов в математике, за хорошие манеры прощали неудачи в физике, ну а исключить могли за вульгарное поведение, но уж никак за неудовлетворительные оценки. Единственной из наук, считавшейся священной, было изучение французского языка.

Встречи с родственниками происходили по расписанию, в присутствии воспитателей и были ограничены четырьмя часами в неделю (двумя приемными днями). Особенно тяжело приходилось девочкам, привезенным издалека. Они не видели своих родных месяцами и годами, а поездки домой не разрешались.

Воспитанницы Смольного института с родственниками в приемном зале

Вся переписка контролировалась классными дамами, которые читали письма перед отправкой и после получения. Так воспитанниц ограждали от вредного влияния внешнего мира. Прекратить обучение по своему желанию и забрать дочь домой родители не имели права, встречаться чаще было невозможно, но, чтобы пустить письма «в обход цензуры», требовалось всего лишь заплатить горничной.

Воспитанниц учили кулинарии и ведению домашнего хозяйства, но знания по этим предметам давали совершенно отрывочные. Например, в старших классах существовало дежурство по кухне, когда институтки под руководством поваров сами готовили еду, однако, жарка котлет исчерпывалась для них только лепкой изделий из уже готового фарша. Никаких сведений о выборе мяса или о дальнейшей тепловой обработке блюда не давали.

Воспитанницы на кухне за приготовлением обеда

Питание было без излишеств, вот обычное меню на день:

Завтрак: хлеб с маслом и сыром, молочная каша или макароны, чай.

Обед: жидкий суп без мяса, мясо из супа, пирожок.

Ужин: чай с булкой.

По средам, пятницам и в посты рацион становился еще менее питательным: на завтрак давали шесть маленьких картофелин (или три средних) с постным маслом и кашу-размазню, в обед был суп с крупой, небольшой кусок отварной рыбы, метко прозванной голодными институтками «мертвечиной», и миниатюрный постный пирожок.

Воспитанницы Смольного института в столовой перед обедом

В один прекрасный момент, когда более половины девочек оказались в лазарете с диагнозом «истощение», посты сократили до полутора месяцев в год, но среды и пятницы никто не отменил. Расширить рацион можно было, внеся специальную плату и пить утром чай с более питательной пищей в комнате воспитательниц, отдельно от других институток.

При наличии карманных денег можно было договориться с прислугой и втридорога купить чего-либо из еды, но это сурово каралось классными дамами.

Выступление воспитанниц в колонном зале

После отбоя в дортуаре должна была соблюдаться тишина. Перед сном в спальнях были популярны истории о белых дамах, черных рыцарях и отрубленных руках. Стены к этому располагали, так как со Смольным была связана легенда о замурованной монахине.

Рассказчицы устраивали настоящий театр ужасов, переходя от страшного шепота к грозному басу и периодически хватая в темноте слушательниц за руки. Очень важно было не визжать от страха.

Торжественный выпускной акт в Смольном институте

Была ли жизнь воспитанниц после выпуска сплошным праздником? При столкновении с реальным миром у них возникал, как сейчас говорят, когнитивный диссонанс. В быту институтки были совершенно беспомощны. Выпускница Елизавета Водовозова вспоминала:

Тотчас после выхода из института я не имела ни малейшего представления о том, что прежде всего следует условиться с извозчиком о цене, не знала, что ему необходимо платить за проезд, и у меня не существовало портмоне.

Оставалось только сделать инфантильность своей изюминкой — невинно хлопать глазами и говорить трогательным детским голоском, любители спасти «невинное дитя» находились. Тем не менее, имена многих благородных выпускниц Смольного остались в истории.

Группа выпускниц Смольного института с преподавателями

Среди них княгиня Прасковья Гагарина — первая русская воздухоплавательница, баронесса София де Боде, командовавшая в 1917 году отрядом юнкеров и запомнившаяся современникам невероятной храбростью и жестокостью, Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг — двойной агент ОГПУ и английской разведки, террористка и разведчица Мария Захарченко-Шульц, знаменитая арфистка Ксения Эрдели, а также одна из первых футуристок — поэтесса Нина Хабиас.

=0=0=

Мы любим пирамиды, вы любите пирамиды, все любят пирамиды.

Дело в том, что независимо от того, кто вы, но если вы поклонник древней истории, то скорее всего вы являетесь и поклонником пирамид. Ну а кто может нас упрекнуть за это? Ведь они просто невероятны.

Первое, что приходит на ум при слове “пирамида” это, конечно же, цивилизация Древнего Египта. Чудеса маркетинга. Ведь египтяне были не первыми, кто строил эти громадины. Они даже не были теми, кто возвел самую большую пирамиду. Здесь пальму первенства держит Великая Пирамида Чолулы. Это самая большая из когда либо найденных, объемом 4,45 миллиона кубометров. Она находится в городе Чолулу, Мексика.

Египет, Латинская Америка – это понятно. А вы знали, что в Европе, в частности, во Франции тоже есть пирамида?

Например, французская пирамида Сен-Андре. Точнее, была пирамида. Ее разрушили в 70-х годах прошлого века при строительстве нового шоссе.

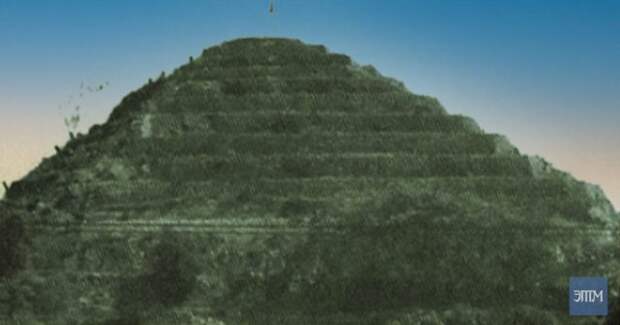

Изображения того, что казалось массивной ступенчатой пирамидой недалеко от Сен-Андре, циркулировали в Интернете уже довольно давно.

Сейчас сложно сказать, насколько реальны описания. Но если она существовала на самом деле, то она была потрясающим примером техники строительства пирамид в Европе, сопоставимой по дизайну с некоторыми из самых впечатляющих пирамид, построенных в Америке или Африке.

Говорят, что пирамида имела высоту более 50 метров с основанием около 200 метров. Она располагалась к северо-востоку от Ниццы, и датировалась примерно 4000 годом до нашей эры, что делает ее одной из старейших пирамид на поверхности планеты, опережая египетские аналоги более чем на тысячу лет.

Но, несмотря на свое историческое и археологическое значение, пирамида была полностью разрушена в 1970 году, чтобы освободить место для шоссе. О чем сообщают ограниченные источники, которые ссылаются на государственные структуры.

По слухам, никаких официальных археологических раскопок на пирамиде не проводилось, и никаких исследований не было. Но если никаких исследований не проводилось, то как же смогли определить, что ей было не менее 6000 лет?

Любой метод датировки предполагает первоначальное исследование.

К сожалению, информации об этом чуде древних зодчих осталось мало.

Известно, что она была построена методом сухой кладки. И имеет явное сходство с другими европейскими пирамидами. Такими как пирамида Барненеса в Бретани и пирамида Гуимара на Канарском острове Тенерифе . Хотя точная дата постройки окутана тайной, но считается, что пирамида была построена между 4000-3500 годами до нашей эры.

Это совпадает с эпохой, когда пеласги (предшественники греков), также называемые «народами моря», поселились в Европе. Оставив свои плодородные земли на месте которых сейчас плещется Черное море. А значит, пирамида Сен-Андре представляет собой важное историческое свидетельство европейской цивилизации, которая жила на континенте до появления Римской империи и христианства.

Но, строительство нового шоссе оказалось важнее. И теперь все, что мы имеем, это несколько фотографий, сделанных местными неравнодушными жителями. И, по сути, это единственное доказательство того, что Великая пирамида Сен-Андре действительно существовала.

=0=0=

Путин стал 24-м почетным гражданином Петербурга

Почетным гражданином Санкт-Петербурга избран президент России Владимир Путин. В среду парламентарии города на Неве было принято такое решение. Кроме главы государства, высокого звания удостоилась ректор Петербургского университета Людмила Вербицкая.

Путин и Вербицкая стали 24-м и 25-м почетными гражданами города, которых избирают ежегодно уже много лет. Кандидатура президента вносилась на соискание этого звания во второй раз, и только теперь получила поддержку. Голосование по этому вопросу состоялось за закрытыми дверями, Путин набрал 42 голоса из 48, Вербицкая - 27.

В 1866 году впервые был назван почетный гражданин Санкт-Петербурга. Традиция оборвалась революцией 1917 года и была возобновлена в 1993 году, когда почетным гражданином города стал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. В числе почетных граждан Петербурга - лыжница Любовь Егорова, академик Игорь Спасский, актриса Алиса Френдлих.

Обладателю статус почетного гражданина дает право беспрепятственно посещать органы власти Петербурга и беседовать в приоритетном порядке с должностными лицами, включая губернатора и председателя Законодательного собрания, а также выступать с законодательными инициативами.

Путин и Вербицкая в этом году конкурировали с такими авторитетными личностями как космонавт Георгий Гречко, писатель Александр Солженицын, артист Олег Басилашвили, певица Эдита Пьеха.

=0=0=

Центробанк установит графический знак рубля

У рубля появится собственное графическое изображение. Соответствующий законопроект одобрила сегодня Госдума.

За законопроект проголосовали все 379 депутатов, находившихся в зале заседаний. Согласно документу, рубль должен иметь графическое изображение в виде знака.

Отметим, что в законопроекте не сказано, как именно должен выглядеть знак. Отмечено только, что знак будет установлен Центробанком.

Напомним, что Госдума также собирается принять закон, запрещающий устанавливать цены в иностранной валюте или условных единицах.

=0=0=

Лето в России будет теплое и сухое

В России лето будет «достаточно теплым и сухим».

Вероятность возникновения пожаров увеличивает недостаток дождей. Глава Росгидромета Александр Бедрицкий сообщили, что в Сибири уже зафиксировали многочисленные возгорания.

Температура воздуха в июне будет выше нормы в Северо-западной части России и Якутии. Температура на остальной территории ожидается в пределах нормы,

Свежие комментарии