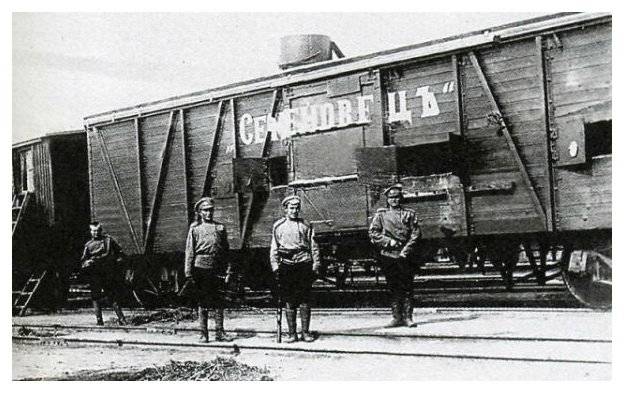

Поражение Дальневосточной армии. Как ликвидировали «читинскую пробку»

100 лет назад советские войска нанесли решительное поражение белой Дальневосточной армии и освободили Читу. Атаман Семёнов и остатки его армии бежали в Маньчжурию.

Общая ситуация в Забайкалье

Перед арестом, в январе 1920 года «верховный правитель» Колчак передал генералу Семёнову всю полноту военной и государственной власти на территории «Российской восточной окраины». Атаман Григорий Семёнов сформировал читинское правительство. В феврале 1920 года остатки армии Колчака соединились с частями Семёнова. Была создана белая Дальневосточная армия под командованием генерала Войцеховского. Затем он поссорился с верховным главнокомандующим и армию возглавил Лохвицкий. В составе армии было три корпуса: 1-й Забайкальский корпус (Читинская стрелковая и Маньчжурская особая атамана Семенова дивизии), 2-й Сибирский корпус (Иркутская и Омская стрелковые дивизии, Добровольческая бригада и Сибирский казачий полк), 3-й Поволжский корпус (Уфимская, Сводная стрелковая и Оренбургская казачья дивизии, Волжская сводная отдельная им. генерала Каппеля и 1-я отдельная кавалерийская бригады). Также армию Семёнова поддерживали местные забайкальские, амурские и уссурийские казаки, Азиатская конная дивизия барона фон Унгерна.

Красная Армия остановилась на рубеже озера Байкал. Это было связано с военно-политическими причинами. Добить белогвардейцев и белоказаков в Забайкалье советским войскам было вполне по силам. Однако здесь интересы Советской России сталкивались с планами Японии. Японцы во время Гражданской войны в России вели свою игру. Когда США и другие державы Антанты начали уходить из Сибири и Дальнего Востока, Япония осталась. Японцы хотели сохранить буферные марионеточные образования на Дальнем Востоке, включить их в орбиту Японской империи. Японцы имели в России сильную, хорошо вооруженную и дисциплинированную армию. Могли активно поддержать антисоветские, белогвардейские силы, создать сильную угрозу Советам вроде армии Колчака. В условиях продолжения смуты в стране и войны с Финляндией и Польшей Москва не могла себе позволить войну с Японской империей.

Поэтому советское правительство придумало интересный ход. В апреле 1920 года была учреждена буферная Дальневосточная республика (ДВР) со столицей в Верхне-Удинске (ныне Улан-Удэ). В состав ДВР вошли Амурская, Забайкальская, Камчатская, Приморская и Сахалинская области. Ей передавались права России в зоне КВЖД. Но сначала власть Временного правительства ДВР фактически распространялась только на территорию Западного Забайкалья. Только в августе 1920 года исполком Амурской области согласился подчиниться Временному правительству ДВР. При этом западные и восточные области ДВР разделяла «читинская пробка» — занятые семёновцами и японцами районы Читы, Сретенска и Нерчинска. Формально это было независимое государство со всеми соответствующими символами и институтами, с капиталистическим укладом экономики, но де-факто полностью подчиненное Москве. На основе советских дивизий и красных партизан была создана Народно-революционная армия (НРА). Создание ДВР позволяло избежать войны с Японией и одновременно с помощью НРА добить белогвардейцев на Дальнем Востоке.

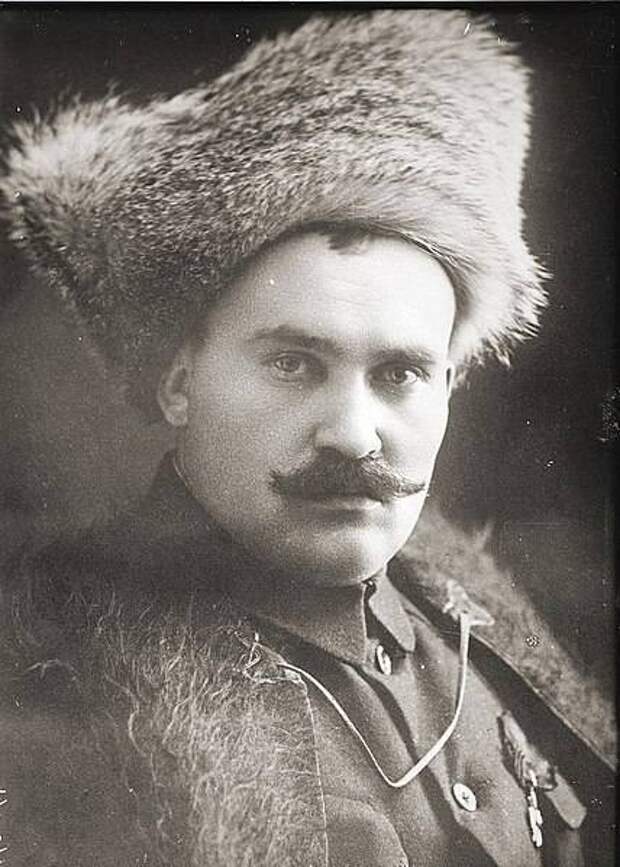

Григорий Михайлович Семёнов, глава читинского правительства Российской восточной окраины, главнокомандующий Дальневосточной армией

Командующий Дальневосточной армией, начальник её штаба генерал Николай Александрович Лохвицкий

Читинские операции

Численность белой Дальневосточной армии в марте—апреле 1920 года в районе Читы составляла около 20 тыс. бойцов при около 80 орудиях и 500 пулеметах. Продолжавшаяся крестьянская война, действия красных партизан вынуждали белое командование держать в районах Нерчинская и Сретенка свыше половины своих сил. К западу от Читы и в самом городе было около 8,5 тыс. солдат. Также белых поддерживала японская 5-я пехотная дивизия – свыше 5 тыс. человек при 18 орудиях.

С целью ликвидации «читинской пробки» правительство ДРА организовало наступление. В состав НРА под командованием Генриха Эйхе в это время входили 1-я Иркутская стрелковая дивизия, партизанские отряды Морозова, Зыкина, Бурлова и др. В стадии формирования были Забайкальская стрелковая дивизия и Забайкальская кавалерийская бригада. В первой Читинской операции участвовало около 10 тыс. бойцов при 24 орудиях и 72 пулеметах. Перед началом операции, 4-5 апреля красные партизаны атаковали и на несколько часов захватили станцию Сретенск, отвлекая внимание противника на восточный фланг. 10-13 апреля началось наступление основных сил Народно-революционной армии. Так как японцы занимали позиции вдоль железной дороги, красные наносили главный удар с севера через перевалы Яблоневого хребта. Здесь наступала левая колонна под началом Бурова (более 6 тыс. человек). По линии железной дороги должна была пойти правая колонна Лебедева (2,7 тыс. человек). Она выходила к Чите с юго-запада. Японцы отошли к Чите, отряд Лебедева вышел к станции Гонгота, где красные были остановлены белыми и японцами.

1-я бригада Иркутской дивизии форсировала перевалы, спустилась в долину реки Читинки. Войска НРА начали с севера продвигаться к Чите. С северо-запада и запада наступление поддерживали 2-я и 3-я бригады НРА. Белогвардейцы откатились к Чите, возникла угроза их решающего поражения. 12 апреля отряд Бурова прорвался к северной окраине Читы, но под давлением японцев народоармейцы отступили. В результате режим Семёнова удержался только при помощи японских интервентов. Кроме того, у НРА не было решающего превосходства в числе и вооружении.

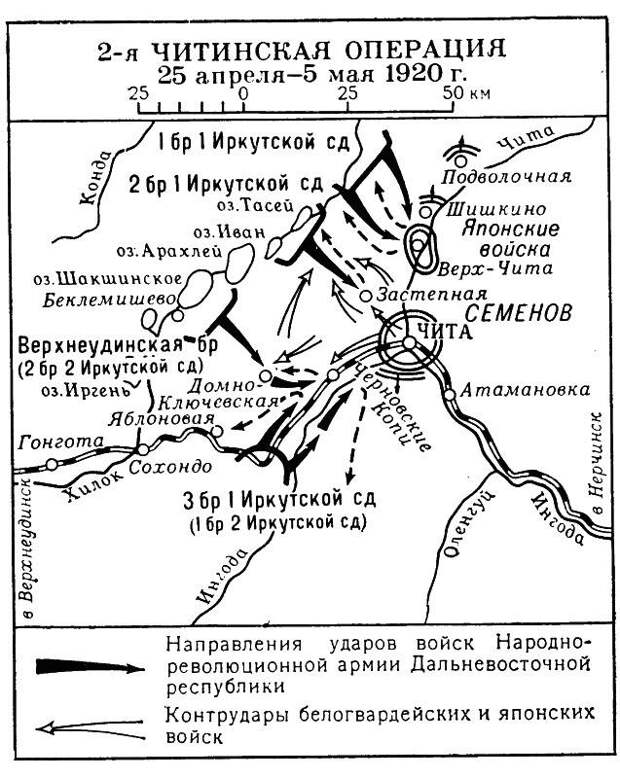

К началу второй читинской операции НРА была значительно усилена. Для координации действий с партизанами 22 апреля был создан Амурский фронт (командующий Д. С. Шилов, затем С. М. Серышев). Он насчитывал на 20 тыс. штыков и сабель. Теперь Белая армия должна была воевать на два фронта. Однако противник также усилился. Японская читинская группа была усилена пехотным полком и 3 тыс. сводным отрядом, переброшенным через станцию Маньчжурия. Командование НРА разделило войска на три части: правая колонна под командованием Кузнецова наступала в обход Читы с юга; средняя колонна Неймана с запада; левая колонна Бурова – с севера и северо-востока. Партизанские отряды Амурского фронта действовали на Сретенск и Нерчинск. Главный удар наносили: с севера — отряд Бурова (1-я и 2-я бригады 1-й Иркутской дивизии) и с юга — колонна Неймана (3-я бригада). Наступление началось 25 апреля, но к началу мая уже провалилось. Неудача была вызвана ошибками управления, несогласованностью действий трёх колонн и амурских партизан. В результате семёновцы смогли осуществить маневр по внутренним операционным линиям, перебросить подкрепления и отбросить противника.

Поражение Дальневосточной армии

Летом 1920 года положение ДВР упрочилось, а положение правительства Семенова ухудшилось. В июне—июле 1920 г. белогвардейцы развернули последнее широкое наступление в Забайкалье. Дивизия Унгерна действовала в направлениях на Александровский и Нерчинский заводы в координации с 3-м стрелковым корпусом генерала Молчанова. Белые не могли добиться успеха. В августе барон фон Унгерн увёл свой отряд в Монголию. Амурский фронт получил подкрепление в виде группы военных и политических советников. Партизанские отряды переформируют в регулярные полки. Боеспособность и дисциплина войск Амурского фронта значительно повысилась. Расширение сферы партизанского движения создало реальную угрозу потери пути сообщения японской армии по Маньчжурской дороге. Также на Токио оказывали давление страны Запада. Японское правительство вынуждено было пойти на переговоры с властями ДВР. Переговоры начались 24 мая на станции Гонгота и проходили с большим трудом. В июле было заключено перемирие. Японцы начали эвакуацию войск из Читы и Сретенска. В первую очередь японцы оставили восточные районы Забайкалья.

Одновременно из этих районов эвакуировались части 2-го стрелкового корпуса белой Дальневосточной армии, которые перебазировались в район Адриановки – Оловянной. В связи с эвакуацией японской армии в рядах белого командования возник раскол. В августе—сентябре 1920 года началось обсуждение эвакуации Белой армии. Большинство командиров считало, что надо уходить из Забайкалья в Приморье. Дело было не только в военной поддержке японцев, но в их линии снабжения. Без снабжения Дальневосточная армия была обречена. В Приморье ещё со времени мировой войны располагались склады с оружием, боеприпасами и снаряжением. Главнокомандующий Семёнов считал, что белогвардейцы и без японцев устоят в Забайкалье и красные не прорвутся через Читу. Дальневосточная армия в это время насчитывала около 35 тыс. штыков и сабель, 40 орудий, 18 бронепоездов. Но армия была ослаблена разногласиями среди командования, уходом японцев, что вызвало падение духа у солдат. Также появилась надежда на возможность соглашения с ДВР, вызвавшая разложение войск.

Западнее Читы была установлена нейтральная зона. Поэтому центр тяжести борьбы с семёновцами был перенесён в полосу действий Амурского фронта. Фронт насчитывал до 30 тыс. бойцов, 35 орудий, 2 бронепоезда. Командование НРА планировало прикрыться дружинами самообороны, партизанами, которые якобы не признают ни белых, ни красных. Наступление Амурского фронта прикрыли «восстанием народа». Партизаны начали активные действия севернее и южнее Читы с 1 октября 1920 года. К моменту вывода японских войск из Читы 15 октября 1920 части НРА заняли исходные позиции и начали решительное наступление. Главный удар наносился по линии Нерчинск – станция Карымская. Для белых этот удар стал неожиданным. В Чите привыкли к довольно длительной (в условиях Гражданской войны) мирной паузе. Велись переговоры Читы и Верхе-Удинска. В Забайкалье стали верить в «независимость» ДВР от Советской России, в возможность выборов в Учредительное собрание, которое объединит Забайкалье и Дальний Восток. Бывшие каппелевцы во главе с генералом Войцеховским даже предлагали включить их корпуса (2-й и 3-й корпуса) в состав НРА. Однако все эти переговоры только скрывали подготовку народоармейцев к решительному удару.

Утром 19 октября 5-я бригада нанесла удар по станции Урульга, которую обороняла белогвардейская бригада. Неожиданностью для противника стало появление 4 танков, тайно вывезенных подпольщиками Владивостока с военных складов и привезённых в Забайкалье. Взяв Урульгу и Кайдалово, красные на следующий день захватили Китайский разъезд, перехватив железную дорогу Чита — Маньчжурия. Вечером 21-го народоармейцы вышли к окраинам Читы. В этот же день на восточном фланге красные взяли Карымскую и Маккавеево. Белые начали эвакуацию из Читы, где накануне подняли восстание красные боевые дружины. 3-й корпус Молчанова без боя оставил город. Сам атаман Семёнов, бросив свою армию, бежал из Читы на аэроплане.

Утром 22 октября 1920 года части НРА заняли Читу. Семёновцы, сумев прорваться к Карымской, на станции Кручина уничтожили бронепоезда, форсировали р. Ингода и двинулись на юг по Акшинскому тракту. После этого основные события переместились на Маньчжурскую ветку, где располагались 2-й и 1-й корпуса Дальневосточной армии. Белое командование сделало отчаянную попытку переломить сражение в свою пользу, чтобы провести эвакуацию в благоприятных условиях. 22 октября части 2-го корпуса атаковали Агу и попытались прорваться к Карымской. Три дня шли упорные бои, контратаки белогвардейцев были отражены. 28 октября 2-я Амурская стрелковая дивизия нанесла удар на Могойтуй. Под угрозой окружения белые отошли к Оловянной, но и там не смогли удержаться. Возникла возможность нового «котла», созданного прорывом частей 1-й Амурской дивизии в Бырке, семёновцы отошли к Борзе, затем к Мациевской. Красная кавалерия отрезала противнику возможность отхода в Маньчжурию по железной дороге. Остатки Белой армии пытались отбить Мациевску, но не смогли. Отчаявшись уйти по железной магистрали, белогвардейцы вынуждены были уходить по степи, бросив 12 бронепоездов, тяжелое вооружение (орудия и пулеметы) и основную часть боеприпасов.

В ноябре разбитые части Дальневосточной армии под командованием генерала Вержбицкого ушли в Маньчжурию. Во время движения по КВЖД белые части были в основном разоружены китайскими властями. Белогвардейцы осели в полосе КВЖД и в Харбине, который тогда считался «русским» городом. Часть семёновских казаков в виде белых партизанских отрядов расселялась по Бурятии, Монголии и Туве. Другая часть перешла на сторону Красной Армии или красных партизан. Семёнов пытался восстановить свою власть, но был отвернут большинством командиров. Затем атаман отправился в Приморье, где ещё стояли японцы и власть принадлежала коалиционному правительству. Но и там его не приняли и выслали. В 1921 году под видом рабочих многие бывшие каппелевцы и семёновцы прибыли в Приморье и весной захватили власть во Владивостоке.

Таким образом, «читинская пробка» была ликвидирована. Чита стала новой столицей Дальневосточной республики, её западная и восточная части были объединены.

=0=0=

Супербой в открытом море

Шальные развлечения патрициев не ограничивались ареной Колизея. По праздникам толпы народа стекались на склоны холмов, понаблюдать за навмахией. Морским боем гладиаторов при участии десятков галер и тысяч бойцов! Вот это размах, это масштаб!

Сегодня, друзья, предлагаю вам оторваться от скучных будней и, подобно римским патрициям, сымитировать ураганный бой. Здесь не прольётся ни капли крови, но вы узнаете немало интересных фактов о кораблях.

Начнём!

На западе — наплывы мглы, к востоку дождь стеной... По фронту шириной в десять миль развернулась TASK FORCE 58, мощнейшая из эскадр, когда либо бороздивших океан. Именно под её ударами пал знаменитый «Ямато».

Но, чёрт возьми! Почему вместо скошенной трубы и характерного «прогиба» верхней палубы — приземистый силуэт корабля, похожего на «Айову»?

Похоже, задачка усложнилась. В глазах летчиков сквозит неуверенность, по спинам бегут капли липкого страха. Есть чего испугаться!

Краткий сценарий: сделать или сдохнуть

Соединению во главе с линкором (назовём его условно «красным») поставлена важная задача. Какая? Выберите сами, на ваш вкус. Доставить на Окинаву партию биологического оружия. Эвакуировать семью императора. Налететь на мель и, превратившись в неприступную батарею, измотать огнём американский десант. В принципе, какая разница.

Японская «Айова» прёт вперед, американским авианосцам («синие») предстоит задача остановить эту напасть.

Вот вам сразу, с разбегу, группа интересных фактов.

Силовая установка «Ямато» выдавала на форсаже 158 тыс. л.с.

Достигнутое на практике значение мощности силовой установки «Айовы» составило 221 тыс. л.с. (испытания прекратились при 87% от расчетной величины, янки решили поберечь ресурс механизмов).

Как видим, «Айова» при значительно меньшем водоизмещении (~55 против 70 тыс. тонн) имела в 1,4 раза большую мощность на валах винтов!

Удельная мощность «Айовы» составляла 4 л.с./т против 2,2 л.с./т у японского монстра.

Чем это чревато?

Резким увеличением скорости? Отнюдь. Скорость корабля и мощность ГЭУ связаны кубической зависимостью. Для увеличения скорости хода в два раза потребуется в восемь раз более мощная установка! Потому «Айова» была лишь незначительно быстрее «Ямато» (31,9 уз. при неполной мощности ГЭУ — против 27,7 у японца).

Мощность ГЭУ не влияла на диаметр циркуляции. К слову, крупнейшие линкоры, «Айова» и «Ямато», отличались феноменальной маневренностью. Тактический диаметр циркуляции «Айовы» на полном ходу был меньше, чем у эсминца; он составлял всего 740 метров. Неслучайно после реактивации «Айовы» в 1980-х гг. была выпущена инструкция для экипажей современных кораблей. Чтобы те не обольщались насчет внешней неуклюжести линкора — при резкой смене курса он мог протаранить корабли эскорта.

Остался главный вопрос : на что влияла вдвое большая уд. мощность «Айовы» по сравнению с «Ямато»? Ответ — на динамику.

Уклоняясь от торпедоносцев, «Ямато» мог совершить резкий отворот с 50% потерей скорости хода. Но только один раз. Вновь набрать 25-27 уз. становилось долгой проблемой, и это был приговор.

В цифрах это выглядит так.

Набор скорости с 15 до 27 уз. для формации, состоявшей из ЛК «Н. Кэролайн» и «Саут Дакота», занимал 19 минут.

Для формации «Айов» разгон с 15 до 27 узлов занимал всего 7 минут. Почти втрое быстрее!

(По данным брошюры Tactical Orders and Doctrine, Battleships and Cruisers, USN.)

Стоит заметить, что по значению удельной мощности «Норт Кэролайн» и «СоДак» являлись близкими аналогами «Ямато», лишь незначительно превосходя последний.

Становится интересно, не так ли?

Прорыв "Ямато" в гавань Нью-Йорка

ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ

Благодаря своим размерам стальные гиганты никогда не жаловались на недостаток живучести. По воспоминаниям выживших японских матросов и пилотов ВМС США, «Ямато» и «Мусаси» сохраняли ход даже после попадания шести торпед в один борт!

Косвенно этот вывод подтверждает «Синано», который продолжал движение в течение семи часов после попадания четырех торпед, несмотря на негерметизированные переборки и отсутствие всякой борьбы за живучесть.

Выходит, что 6 торпед в один борт — еще только начало. Корабль не теряет остойчивости и даже не пытается тонуть. Работают турбины. Генераторы вырабатывают ток. Функционируют все электроприводы. Раненый зверь продолжает движение к цели и способен огрызаться ответным огнём.

Главное — растянуть время и продержаться до наступления темноты.

Выражаясь более доступно, если торпедоносцы не успеют нанести более шести ударов в светлое время суток, то их задача провалена. Цель ускользнула.

За ночь экипаж потушит пожары, спрямит опасный крен, подкрепит переборки, успеет восстановить часть механизмов и вооружений.

К следующему утру он окажется в непосредственной близости от цели, где его ждет подмога. Задание выполнено. Линкор с честью прорвался сквозь заслон из восьми АВ.

В реальности «Ямато» этого сделать не смог. Но смог бы это сделать линкор другого типа (например, более совершенная «Айова»)?

Этот вопрос лег в основу сегодняшнего морского детектива.

* * *

Несмотря на жертвенную стойкость «Ямато», «Айова» была более приспособлена к выживанию под огнём с воздуха. Причин тому сразу несколько:

1. Ограниченное применение электропривода в конструкции «Ямато». Хитрые японцы, везде, где можно, использовали вспомогательные паровые машины: это упрощало схему сети и устраняло опасность коротких замыканий.

Но японцы перехитрили самих себя: вентили и трубопроводы оказались уязвимее кабельных трасс (провода не реагировали на сильные сотрясения). Применение пара не позволяло дублировать приводы. И главное, линкор становился полностью беспомощен при остановке котлов (наиболее ярко это заметно на примере «Мусаси»).

2. Энергетика.

«Ямато» снабжался электроэнергией от 4 турбогенераторов и 4 резервных дизель-генераторов общей мощностью 4800 кВт.

Электроэнергию для «Айовы» вырабатывали 8 турбогенераторов и 2 дизель-генератора общей мощностью 10 500 кВт.

Да... проблема нехватки энергии ей явно не грозила.

Даже лишившись половины генераторов, американский линкор сохранял возможность для ведения боя и продолжения борьбы за свою живучесть.

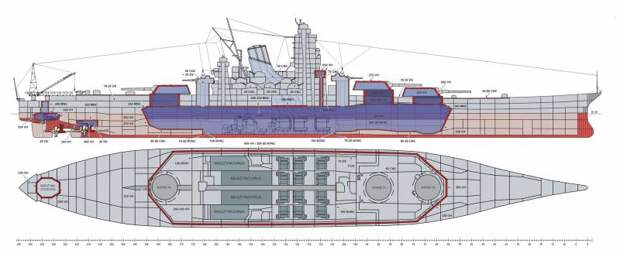

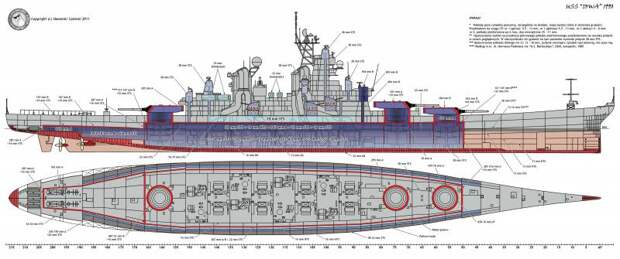

3. Компоновка ГЭУ

Котельные и машинные отделения «Ямато» занимали 50 метров длины корпуса.

Два эшелона ГЭУ «Айовы» растянулись на 100 метров! Для того, чтобы «выбить» все восемь отсеков с котлами и ГТЗА, нужно было разворотить всю цитадель между носовыми и кормовыми башнями ГК. Одной торпеды там точно не хватит. И двух тоже.

К слову, «Ямато» был также не прост — его ГЭУ имела четырехрядное расположение, при котором бортовые агрегаты прикрывали собой два внутренних ряда котлов и ГТЗА. Однако при столь плотной компоновке создавалась угроза повреждения механизмов, разрывов паропроводов и смещение агрегатов со станин от сотрясений при близких попаданиях торпед.

Схема «Айовы» выглядит предпочтительнее и в очередной раз способствует лучшей выживаемости линкора.

* * *

Мы намеренно не рассматриваем схему бронирования. В рассматриваемой ситуации защита обеих линкоров была одинаково эффективна при противодействии средствам воздушного нападения.

Можно лишь отметить более рациональную схему защиты «Айовы», чья броневая цитадель имела продолжение в корму. И, кроме того, меньшие проблемы, вызванные разрушением и затоплением небронированной носовой оконечности (ввиду её меньших размеров по сравнению с оконечностью «Ямато»).

Линкор можно бомбить до скончания времен, пока противник не догадается нанести удар ниже ватерлинии.

Ни одна из схем противоторпедной защиты (ПТЗ) не обеспечивала предотвращения затоплений. Большая ширина ПТЗ «Ямато» (7 метров против 5,45 у «Айовы) обесценивалась слабостью некоторых критически важных элементов (заклёпки, работавшие на сдвиг, — самый невыгодный вид напряжений). Подпирающие переборку ПТЗ двутавровые балки при взрыве превращались в смертоносные «тараны», лишь усугублявшие повреждения. Также ширина ПТЗ имела значительные колебания по глубине и длине корпуса. Так, в районе второй башни ГК ширина ПТЗ великого «Ямато» составляла всего 2,6 метра.

При торпедный попаданиях живучесть определялась не толщиной ПТЗ, а компоновкой отсеков, непроницаемостью переборок и числом эл. генераторов на борту, без которых борьба за живучесть теряет всякую возможность и смысл.

Согласно совокупности фактов, «Айова» имела определенное преимущество над японским линкором. Формально являясь ровесниками, эти корабли принадлежали к разным технологическим эпохам.

И пусть преимущество по параметру «живучесть» не столь ярко и очевидно, как в динамике и плотности зенитного огня. Но эти незаметные «мелочи» в конечном итоге помогли бы растянуть время и замедлить распространение повреждений.

Огонь, с которого все началось и которым все закончилось

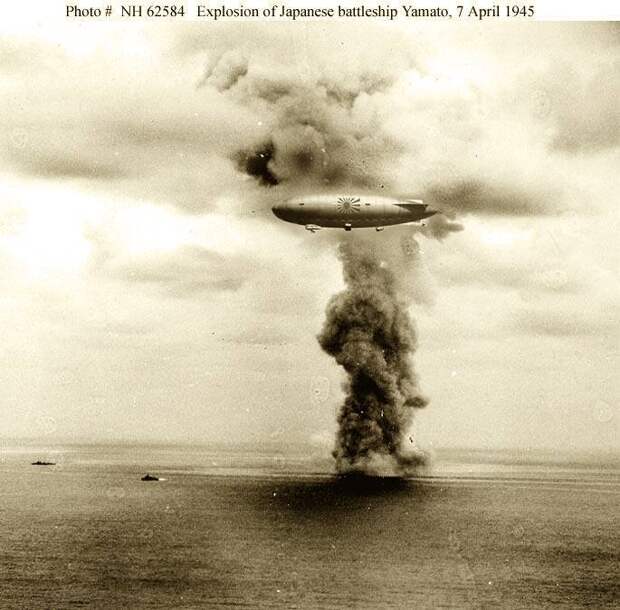

В тот день, 7 апреля 1945 года, небо, разозлившись на грешную землю, обрушило вниз стену огня.

8 авианесущих кораблей, 386 поднятых по тревоге самолётов (из которых 50 заблудились и не вышли на цель; реально в потоплении приняли участие две волны из 227 палубных истребителей, бомбардировщиков и торпедоносцев).

«Ямато» посылал им в ответ 9 тонн раскаленной стали в минуту.

Для сравнения: масса минутного залпа зениток «Айовы» составляла 18 тонн.

Данные о плотности огня не дают полной картины. Вот еще парочка фактов.

Факт №1. Скорость горизонтального наведения универсальных установок «Ямато» — 16 град./сек.

У пятидюймовок «Айовы» — 25 град./сек.

Ведь это ключевой параметр в борьбе с бомбардировщиками, которые специально заходят с диаметрального направления. Что затрудняет прицеливание расчетам зениток, настолько быстрым является угловое смещение целей.

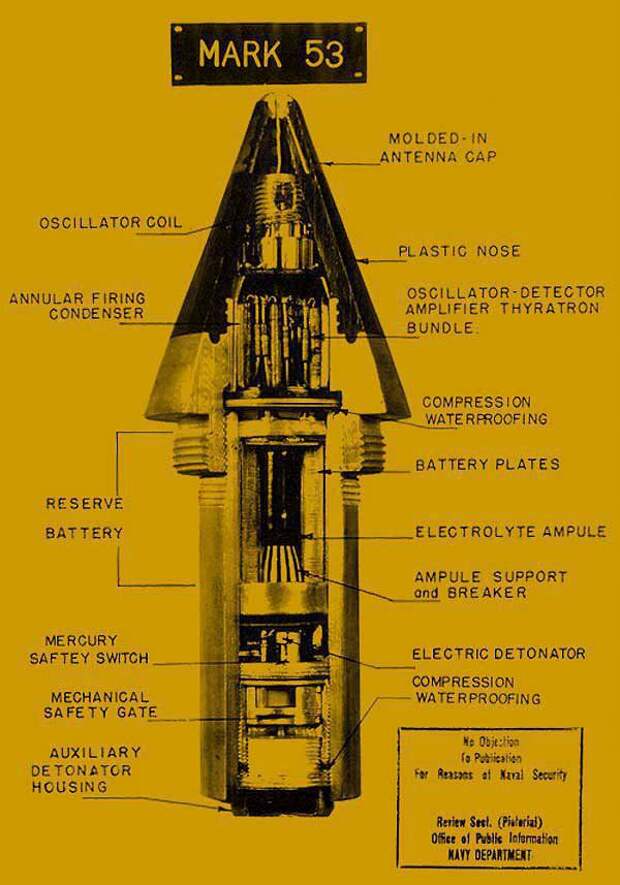

Факт №2. В годы Второй мировой янки удалось создать радиолампы, выдерживающие перегрузку 20 000 g. Так появились боеприпасы с радиолокационным взрывателем «Марк-53». Проще говоря, внутри каждого снаряда был установлен мини-радар.

Когда отраженный сигнал становился достаточно сильным (поблизости — самолет противника), снаряд взрывался, засыпая пространство осколками.

По статистике, применение радиовзрывателей сокращало расход пятидюймовых выстрелов на один сбитый самолет от 2 до 5 раз (в зависимости от типа цели и профиля её полета).

У японцев не было ничего похожего на американский радиолокационный взрыватель. Снаряды зениток оснащались обычным дистанционным взрывателем «Тип 91» с изменяемым времени разрыва от 0 до 55 с и предохранительной задержкой 0,4 с для предотвращения разрыва вблизи корабля.

Факт №3. Питание японских 25-мм зенитных автоматов осуществлялось из 15-зарядных коробчатых магазинов.

Боепитание 20-мм «Эрликонов» осуществлялось из дисковых магазинов емкостью 60 выстрелов. Вчетверо большая длина непрерывной очереди!

В результате практическая скорострельность «Эрликонов» составляла 250-320 выстр./мин (с учетом времени на перезарядку). У японских зениток этот параметр составлял всего 110-120 выстр./мин.

Факт №4. Помимо универсальных орудий калибра 127 мм и шести десятков мелкокалиберных зениток, американские линкоры штатно несли 19 счетверенных установок «Бофорс» (76 стволов).

40-мм артсистема удачно дополняла громоздкие зенитки большого калибра, в то же время её снаряды в пять раз превышали по массе выстрелы японских 25-мм автоматов!

Темп стрельбы составлял 120 выстр./мин. при больших и 140-160 выстр./мин. при малых углах возвышения стволов. Благодаря обойменному питанию (4-снарядные обоймы) скорострельность «Бофорса» приближалась к японским МЗА вдвое меньшего калибра. Заряжающие непрерывно вставляли в приёмник новые обоймы, не тратя время на замену магазинов. В результате тяжелый автомат делал по 80-100 выстр./мин.

Что касается японских автоматов, то, несмотря на их количество, они сочетали в себе лишь недостатки «Бофорсов» и «Эриконов».

Никто не утверждает, что указанные системы могли сбивать по сотне самолетов в секунду. Но применение снарядов с радиовзрывателем, вдвое большая плотность огня МЗА, могущество и дальность стрельбы установок «Бофорс» создавали новый спектр угроз для самолетов.

Помимо несомненно более высоких потерь атакующей стороны, данные меры затруднили бы выход в атаку и снизили точность бомбометания и сброса торпед.

Предсказать исход боя невозможно, но в истории был прецедент — бой у о. Санта-Крус. В котором линкор «С. Дакота» (в целом идентичный «Айове» по средствам ПВО) и входившие в состав соединения эсминцы пустили в расход целый авиаполк. По выходе из атаки самураи недосчитались 26 самолетов, причём без какого-либо заметного результата (зафиксировано лишь одно бомбовое попадание в «С. Дакоту»).

В целом более совершенные линкоры ВМС США действовали в условиях абсолютного численного превосходства и никогда не попадали в ситуации, подобные операции Сё-Го (самоубийственный поход «Ямато»). Так что накопить необходимых статистических данных им не удалось.

Но косвенные данные заставляют задуматься...

Всё, что мы имеем, мы либо заслужили, либо допустили

Рассказ не претендует на научные награды. У нас отсутствуют данные для комплексного сравнения и построения далеко идущих выводов. Мы только знаем, что имеем дело с во много раз более подвижной и живучей «мишенью», со средствами ПВО следующего поколения.

Образно выражаясь, если бы мы стали участниками современной «навмахии», и нам предложили бы сделать крупную ставку? Думаю, что многие из тех, кто кричит, как легко потопили «Ямато», уже не решатся поставить на авиацию в противостоянии с «Айовой».

Возможно, уже в недалеком будущем домашний суперкомпьютер смоделирует ситуацию с учетом всех условий и бесконечных параметров, из которых состоит морской бой. Мы получим точный ответ на столь детский, но столь по-взрослому интересный вопрос.

Остается надеяться, что сегодняшний рассказ в обёртке фантастического боевика позволил расширить ваши знания по военно-морской истории и конструкции кораблей.

Забавные фотоподделки с «Айовой» и «Ямато»

Свежие комментарии