Мой дед был «воздушным рабочим войны»

По старым метрикам и справкам

Я написал этот небольшой очерк про моего дедушку, ветерана Великой Отечественной войны, не без помощи своих родных. Он дополнен материалами и выдержками из документов о тех частях и соединениях, в которых деду довелось сражаться в годы войны.

Александр Григорьевич Смола – так звали моего деда. Он родился в станице Холмской Абинского района Краснодарского края 13 августа 1923 года. Об этом было написано в его метрике, которая не сохранилась, и во всех более поздних документах.

Александр Смола, которому ещё не было 18 лет, пошёл в армию уже в 1941 году, поступив в Батайское лётное училище. В самом начале войны дедушка обучался на штурмана и боевого лётчика и окончил это училище с отличием. Миновало уже два с половиной года войны, когда в феврале 1944 года дед был направлен на 2-й Белорусский фронт — там и начался его боевой путь.

Он служил в знаменитом 373-м бомбардировочном авиационном полку 15-й воздушной армии, сформированном ещё в 1940 году под командованием майора Александра Ивановича Кобца. Тот погиб ещё до того, как в полку оказался Александр Григорьевич, который за войну совершил более 300 боевых вылетов в составе своего полка.

Рассказывая про ветерана войны, стоило бы упомянуть о месте службы героя. Путь полка моего деда, также как и его название, не был однообразным. 125-й авиационный полк в начале войны нёс большие потери, уже ближе ко второму месяцу войны в полку было всего семь исправных самолетов. Летчики один за другим погибали под огнём немецких захватчиков.

В итоге главным командованием ВВС было принято решение о переформировании и переобучении кадрового состава полка в Казани. Пилоты осваивали новые машины, в том числе и самолеты, поставляемые по ленд-лизу из США и Великобритании. После переобучения полк начал боевые вылеты в составе военно-воздушных сил Ленинградского фронта в районах населённых пунктов Синявино, Мга, Тосно, Ижора, Урицк, Саблино и Сиверская.

Переформирование сыграло значительную роль не только для 373-го полка, но и для хода всей войны в целом, так мне представляется. Тогда многие полки получали Красное знамя и ордена, красивые названия в честь знаменитых сражений и полководцев. 373-й бомбардировочный хорошо известен как гвардейский Севастопольский и Краснознамённый.

До конца войны 373-й полк в составе 2-го Белорусского, а впоследствии 1-го Прибалтийского и 1-го Белорусского фронтов громил наземные силы противника и стратегические объекты немцев. Вплоть до битвы за Берлин лётчики полка совершали боевые вылеты днём и ночью, не жалея сил, не жалея и самой жизни. За это их по праву называли «воздушными рабочими войны».

Большую часть боевого пути 373-й полк прошёл в составе 15-й воздушной армии генерала-полковника Н. Ф. Науменко, которая с берегов Дона из-под Воронежа дошла, точнее, долетела до Курляндии и Клайпеды, тогда ещё немецкого Мемеля. Деду посчастливилось — ранен он не был, но один раз (наша семья прекрасно знает и гордится этим героическим фактом в его биографии) сумел посадить свой горящий самолет далеко не на бетонную полосу аэродрома и спас весь экипаж.

Помимо прочего, на его счету было 13 прыжков с парашютом. Сегодня я знаю и то, что дед был лично знаком с легендарным маршалом Советского Союза Георгием Жуковым, хотя никакой семейной легенды о таком знакомстве в семье, увы, не сохранилось. А войну он закончил в Берлине, получил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

На смертоносной «Пешке»

Лейтенант Смола также был награждён орденом Красной Звезды — первой высокой наградой, которую в годы Великой Отечественной войны начали вручать даже рядовым красноармейцам. Впрочем, Красную Звезду лейтенант Смола получил уже в самом конце войны, когда награждали, вообще-то, многих, однако каждое представление на медаль и уж тем более орден надо было достойно обосновать.

Командир полка сразу напомнил о том, что пикирующий бомбардировщик Пе-2, прославленная «Пешка» лейтенанта Смолы, с 13 августа 1944 года совершил 45 боевых вылетов с боевым налётом 79 часов. В этих вылетах на врага было сброшено почти 30 тонн бомб, а командир был награждён орденом Отечественной войны I степени уже после 30 боевых вылетов.

До конца войны у лейтенанта Александра Смолы набралось ещё 15 боевых вылетов, причём нередко в плохих метеоусловиях, а все его действия получали подтверждения истребителей прикрытия и фотопланшетами. 4 из этих 15 вылетов – на бомбардирование с пикированием на уничтожение живой силы и техники противника.

Только в ходе Берлинской операции боевой экипаж Пе-2 успел совершить шесть боевых вылетов, и в одном из них, в направлении на Альт-Розенталь, вступил в бой с немецким истребителем «Фокке-Вульф» FW190. Смело и ловко маневрируя, лейтенант Смола помог истребителям сбить назойливого фашиста.

25 апреля в составе девятки пикировщиков дед вылетал на бомбардировку Берлина, после чего была Победа. На счету лейтенанта Смолы также и тот самый орден Отечественной войны I степени: я знаю, что долгое время это был единственный советский орден, который передавался семье как память после смерти награжденного.

В приказе о награждении орденом Отечественной войны, который свято хранится у нас в доме, дед значился под номером 7 вместе с его другом и сослуживцем по полку, младшим лейтенантом Соколовым Георгием Павловичем, который в том же приказе проходил под номером 8.

Штурман Георгий Соколов

Но почему-то дед особенно любил скромные медали "За взятие Берлина" и "За победу над Германией".

После войны вплоть до 1954 года дед служил в армии. После 1954 года он жил в Киеве и работал на знаменитом приборостроительном заводе «Арсенал». А незадолго до смерти наш дед-пенсионер трудился в качестве главного механика на автобазе города.

Умер дед, к сожалению, уже давно, 19 октября 1975 года, для меня это очень далёкое прошлое, и как хорошо, что среди моих родных ещё есть те, кто его помнит. В нашей семье все очень гордятся нашим прославленным военным летчиком, героем-ветераном. Я не знал деда лично, но всегда буду помнить о нём, и теперь не только по рассказам родных. Вечная слава и вечная память героям Великой Отечественной войны!!!

Пропавшие без вести. Судьбы бойцов 134 гап

Продолжая изучение боев за город Кишинев в 1941 г., гибели батареи 134-го гаубичного артиллерийского полка на улицах города, запечатленной румынскими фотографами, пытаясь понять причины оставления города, читая по крупицам собираемую информацию по военному Кишинёву, я открываю неизвестные события и факты, с которыми считаю долгом поделиться с читателями «Военного обозрения».

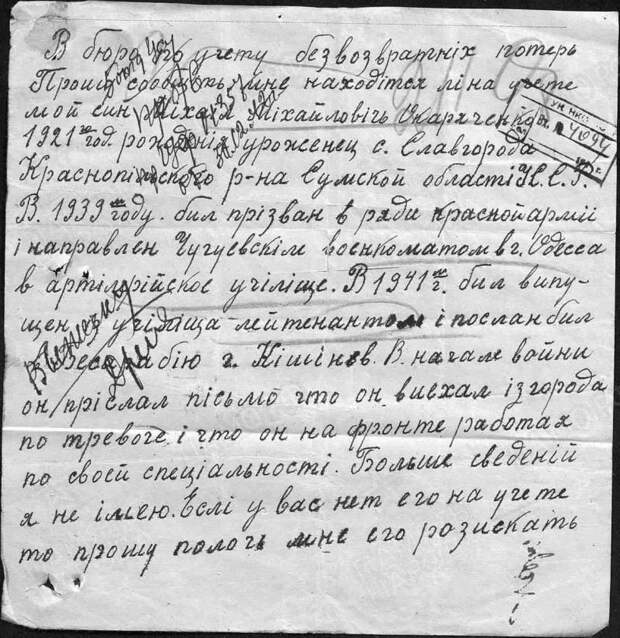

Прошу помочь разыскать сына

Фотография румынского репортера и запрос матери о пропавшем сыне связывает событие, произошедшее 16 июля 1941 года на улице Кишинева.

Так его описывают в советских мемуарах:

9-я батарея шла походной колонной по улицам города и внезапно попала под огонь танков противника. Артиллеристы не успели даже развернуть орудия для стрельбы по танкам и вынуждены были применить только винтовки, пулеметы и гранаты. Командир батареи старший лейтенант Халамендык, укрываясь за домами, организует круговую оборону, и батарея в течение нескольких часов ведет бой в окружении.

Так это событие описывают румынские историки Второй мировой:

16 июля 1-я танковая дивизия начала наступление на Кишинев в 3:30, приближаясь к городу с. Запада и северо востока. Первая группа вошла в город в 8:30, удивив советские войска в Кишиневе. Рядом с Метрополией рота 3 Care e Lupta под командованием капитана Виктора Габринского ликвидировала кавалерийский эскадрон и батарею тяжелой артиллерии.

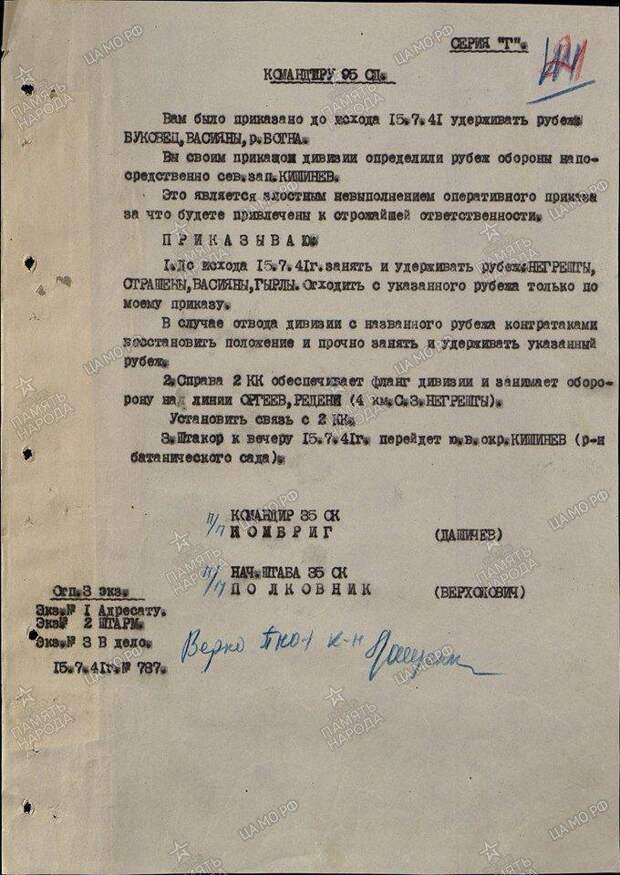

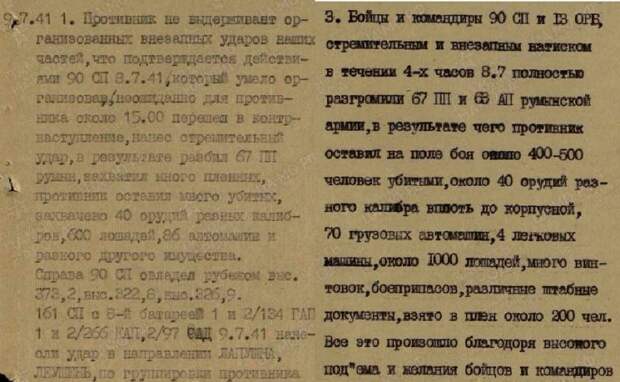

Неделей раньше этих событий. Для понимания ситуации на фронте Молдавии в первые дни войны (противостояние немецко-румынскому плану наступления операции "Мюнхен") следует отметить, что части Красной Армии оказывали достаточно серьезное сопротивление, переходили в наступление, о чем свидетельствуют документы 95-й стрелковой дивизии, в которую входил 134 гап.

Это же наступление отмечено с "другой стороны баррикады":

Командир дивизии сумел остановить отступающие войска и реорганизовать линию обороны. В дополнение к большим человеческим жертвам (по состоянию на 15 июля в дивизии было 177 убитых, 2295 пропавших без вести и 309 раненых) все снаряжение 63-го артиллерийского полка и две батареи 55-й тяжелой артиллерийской дивизии были потеряны.

Достойные результаты первых недель войны нашли отражение в благодарности командующего Южным фронтом генерала армии Тюленева И. В.

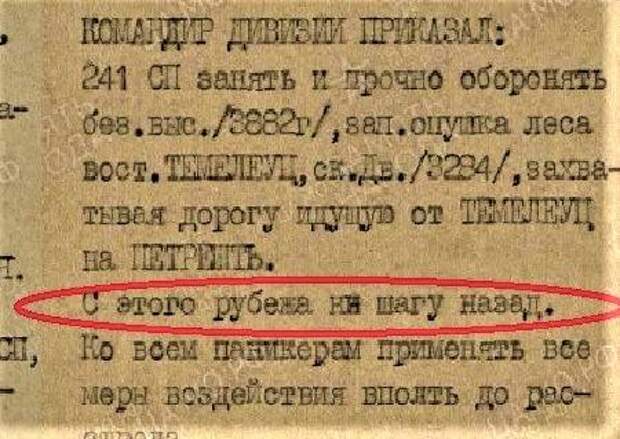

Ни шагу назад

Нет, речь идет не о широко известном приказе Наркомата обороны № 227 1942 года, где "паникеры и трусы должны истребляться на месте".

Это был приказ генерал майора Пастревича, командира 95-й стрелковой дивизии. Ранее этой даты подобных приказов не встречалось.

Это не помогло, и началось отступление. Из воспоминаний участника боев полковника Сахарова:

12 июля командир дивизии отдает приказ перейти к обороне на выгодном рубеже. Вскоре поступает новый приказ: последовательно от рубежа к рубежу отходить на восток.

Дивизия получила из штаба корпуса план организации отхода войск за реку Днестр. У меня, как и у многих других, тогда просто не укладывалось в голове, что придется отходить и дальше на восток.

Но отступление началось, и на очень широком фронте.

Рано утром 15 июля штаб дивизии прибывает в Кишинев и располагается в районе ботанического сада. К этому времени вместо генерала Пастревича, убывшего в распоряжение Военного Совета 9-й армии, в командование 95-й дивизией вступил начальник штаба полковник М. С. Соколов, а я стал исполнять обязанности начальника штаба дивизии.

Дивизия получила из штаба корпуса план организации отхода войск за реку Днестр. У меня, как и у многих других, тогда просто не укладывалось в голове, что придется отходить и дальше на восток.

Но отступление началось, и на очень широком фронте.

Рано утром 15 июля штаб дивизии прибывает в Кишинев и располагается в районе ботанического сада. К этому времени вместо генерала Пастревича, убывшего в распоряжение Военного Совета 9-й армии, в командование 95-й дивизией вступил начальник штаба полковник М. С. Соколов, а я стал исполнять обязанности начальника штаба дивизии.

Мемуарист не мог дать грифованный факт, почему командующий дивизией оставил командование, но открытые архивы восполнят пробел.

Казалось бы, это грозило расстрелом: самостоятельно оголить фронт, но за самовольное отступление Пастревича не расстреляли. После академии он закончил войну в должности комдива.

Насколько это наступление было оправданно и продуманно, и насколько командующий фронтом не информировал Ставку об отступлении, позже Сталин И.В. скажет в разговоре с Буденным С.М.:

Комфронта Тюленев оказался несостоятельным. Он не умеет наступать, но не умеет также отводить войска. Он потерял две армии таким способом, каким не теряют даже и полки.

За неудачные операции Тюленев не был репрессирован, а отправлен на Уральский округ.

Упоминание обстановки, предшествующей взятию столицы МССР, необходимо, поскольку неразбериха, потеря связи с частями, отсутствие взаимодействия и оценки ситуации у командиров частей и соединений не могли не отразиться на красноармейцах и командирах подразделений.

Безвозвратные потери

Кадровые решения и суровость приказов мало помогли, и уже к 15 июля Кишинев был ближайшей задачей румынско-немецких дивизий, а в это время батареи 132 гап и части пехоты отступали через город, выполняя приказ занимать новые рубежи обороны за Днестром, в Тираспольском УР.

Румынские реляции по исполнению операции "Мюнхен":

В 11:30 наступление второй группы было остановлено советскими войсками на холме Рышкану, которые позднее были выбиты с позиций 2-м батальоном при поддержке всей имеющейся тяжелой артиллерии. Дорога отступления войск Красной Армии в Тигину (Бендеры) была перекрыта.

Здесь румынские историки не совсем правы, потому как подразделения прорывались с боем и выходили из города до вечера:

Дошли до Кишинёва, и там командир батальона майор Вруцкий повёл полк по центру, сидя на белом коне. Хотя мы выставили боевое охранение, но бойцы, понимая, что вокруг немцы, отходить боялись, жались к основной колонне.

Немцы пропустили нас в центр, а потом открыли шквальный огонь из домов, со всех сторон. Майор мигом слетел с коня и бросил его. Оставляя раненных и убитых, стали (кто как мог) уходить из города. Выйдя из Кишинёва, опять собрались в колонну — человек пятьдесят, остальные полегли на его улицах. Появился и майор.

Оторваться от преследования (за нами пошли немецкие танки), мы смогли только потому, что кто-то догадался послать нам навстречу танки, которые их отогнали. Ушли на старую границу по Днестру, полностью сдав Бессарабию. Считали, что там, в старых укреплениях, мы их остановим. Но немцы опять прорвали оборону справа и зашли нам в тыл, и мы снова стали отходить".

Немцы пропустили нас в центр, а потом открыли шквальный огонь из домов, со всех сторон. Майор мигом слетел с коня и бросил его. Оставляя раненных и убитых, стали (кто как мог) уходить из города. Выйдя из Кишинёва, опять собрались в колонну — человек пятьдесят, остальные полегли на его улицах. Появился и майор.

Оторваться от преследования (за нами пошли немецкие танки), мы смогли только потому, что кто-то догадался послать нам навстречу танки, которые их отогнали. Ушли на старую границу по Днестру, полностью сдав Бессарабию. Считали, что там, в старых укреплениях, мы их остановим. Но немцы опять прорвали оборону справа и зашли нам в тыл, и мы снова стали отходить".

(Из воспоминаний лейтенанта 90-го полка 95-й стрелковой дивизии А. Пуляева.)

Эпизоды внезапных боестолкновений 16 июля 1941 описаны в мемуарах начштаба 95 дивизии п-ка Сахарова:

Артиллеристы и пехотинцы вместе уходят на восток. Мужественно сражается и 7-я батарея. Развернувшись прямо на улице, она открывает огонь прямой наводкой по танкам и пехоте противника. В самый тяжелый момент на помощь 7-й батарее подходит 2-я батарея 134-го гаубичного полка. Командир огневого взвода старший сержант И. Б. Ермошин, развернув орудия, стреляет прямой наводкой по мотоколонне противника. К вечеру в город прибыла батарея в составе трех орудий. Полковник Серебров расставляет их на перекрестке улиц для стрельбы в трех направлениях. Где-то совсем рядом грохочут немецкие танки. И действительно, через несколько минут из-за поворота показывается один танк и сразу открывает пулеметный огонь. Серебров командует орудиям: «Огонь по танкам!»

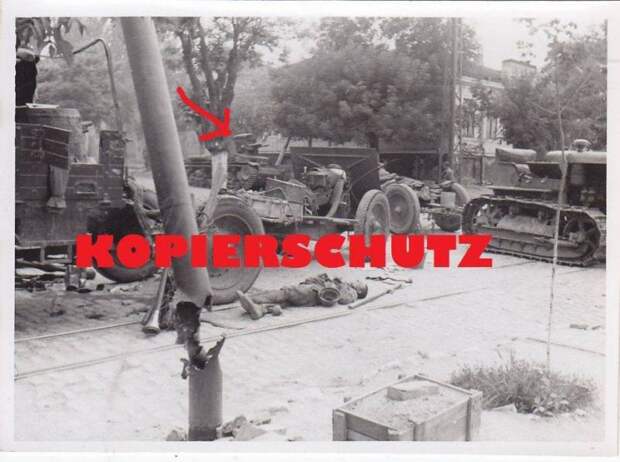

Отражение мемуаров находят подтверждение в фотографиях румынских офицеров, сделанных в центре Кишинева на следующий день:

По деталям фотографий видно, насколько ожесточенным был один из боев.

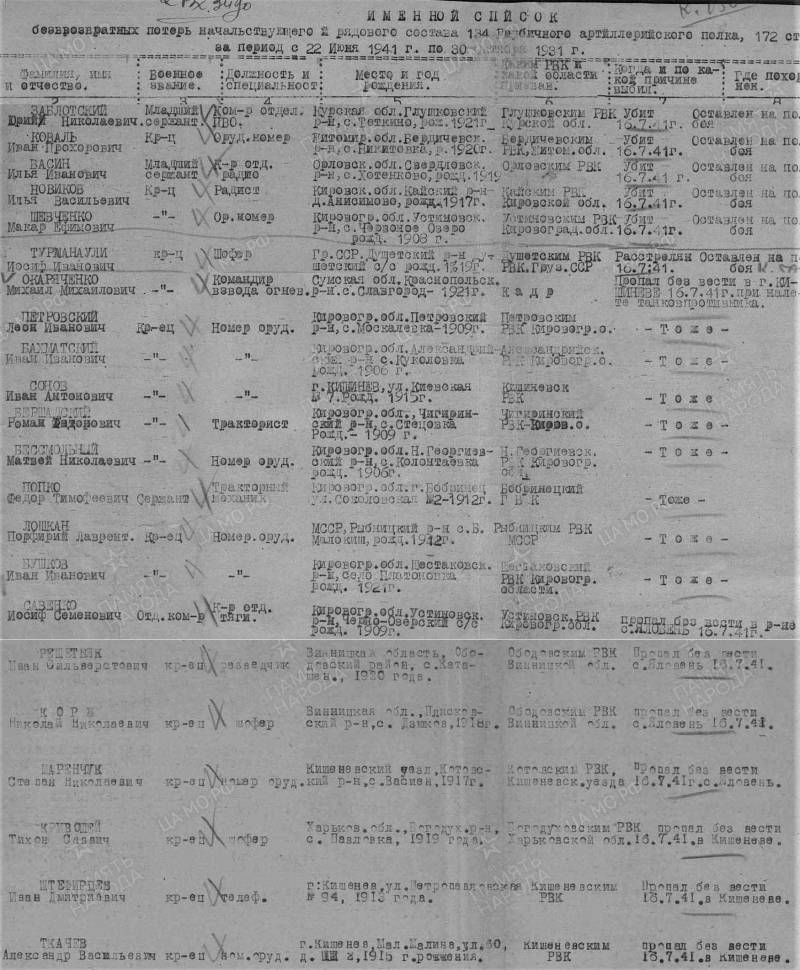

По спискам безвозвратных потерь в этот день погибло 6 красноармейцев, не захоронены — "оставлены на поле боя".

18 пропало без вести в городе и на его окраинах, 1 был расстрелян. (приказ комдива "Ни шагу назад").

Без вести пропавшие

С геройски погибшими бойцами все формально определено, семьи получили похоронки, а статистику огромных людских потерь Великой Отечественной пополнили новые цифры.

Но что стало с пропавшими? Война шла меньше месяца, все поменялось, обстановка, ценности, жизнь. Все изменилось на "до" и "после". Вчерашние мирные люди вряд ли осознавали серьезность положения и понимали, что происходит. Многие командиры, кадровые военные на этом этапе не всегда могли отдать отчет своим поступкам и приказам, перешагнув грань учений в мирное время и реальных боевых действий. Это не тема для спекулятивных выводов и выдачи «вердикта» бойцам того времени из дня сегодняшнего. Это данность, которую надо понять при изучении тех событий.

Что произошло с бойцами? Дезертировали, попали в плен, отстали от своих при отступлении, безвестно погибли или брошены, расстреляны при взятии в плен?

Все могло быть.

В Кишиневе с утра 17 июля была устроена облава, сопровождавшаяся проверкой документов, повальными обысками, избиениями жителей и грабежом. По признанию румынских властей, облава вылилась в погром, который продолжался 8-10 дней. В отместку за потери, понесенные в ночном бою, 160 мужчин, схваченных в центральных кварталах города, солдаты 72-й пехотной дивизии вермахта расстреляли во дворе здания итальянского консульства.

(НА РМ. Ф. 680, Оп. 1 ЛЛ.10,11 Unirea.1941 23 iulie.)

В списке пропавших без вести в боях за город было три бойца, жителя Кишинева, и возникло предположение, что они могли с товарищами выбраться после боя, "уйти дворами", спрятаться от облавы и избежать пленения. На войне случаются чудеса, идущие вразрез сухой статистике боевых донесений.

Чтоб установить полнее итоги события того боя, попытаться прояснить судьбы пропавших без вести бойцов, были использованы возможные БД, (включая Бессмертный барак, ну мало ли, может, репрессированы как предатели, — но нет).

Поиск увенчался успехом.

К сожалению, на запрос матери лейтенанта Окоряченко Михаила Михайловича, опубликованного в начале статьи, иного ответа, кроме официального, найти не удалось.

Из пропавших без вести бойцов уничтоженной батареи 134 гап удалось найти этих людей:

Ткачев Александр Васильевич. 24.05.1915 Место рождения — Молдавская ССР, г. Кишинев. Дата пленения 17.07.1941. Место пленения — Кишинев, лагерь 2 Хомород.

Бушков Иван Иванович. 03.07.1921. Место рождения — Кировская обл. Место пленения — Кишинев, Лагерь шталаг X B. Лагерный номер 139565.

Лошкан Порфирий Лаврентьевич. 1912. Место рождения — Молдавская ССР, Рыбницкий р-н. Пленен через два дня 18.07.41. Лагерь: 7 Бельцы.

Петровский Леон Иванович . 1909 г. р. Кировоградская область. Остался на оккупированной территории, призван в 1944 г., погиб в бою в 1944 г.

Встретили Победу:

Юзенко Иван Прокофьевич. 1920. Место рождения — Украинская ССР, Винницкая обл., был пленен и освобожден в 1944 г. Последнее место службы: 235 арм. зап. сп.

Царан Филипп Никифорович. 1912 г. р. Место рождения — Молдавская ССР, Рыбницкий р-н. Остался на оккупированной территории, вновь призван в 44 году, награжден медалью «За отвагу» за бои в Австрии.

Решетнюк Иван Силиверстович. 1920 г. р. Место рождения — Украинская ССР, Винницкая обл. Разведчик. Взят в плен через три недели 06.08.1941, лагерь Болград. Освобожден 22.11.1944. Воевал. 28.05.1945 — орден Красной Звезды.

Савенко Иосиф Семенович. 1909. Место рождения — Украинская ССР, Кировоградская обл., сведений о пленении нет, в 1942 был в действующих частях, ранен. В 1944 году награжден медалью "За отвагу".

Вот и все.

Меня не отпускает мысль, что написано достаточно много материала с кажущимися излишними деталями и сторонними описаниями, и все для того, чтобы выложить обнаруженные фамилии и имена солдат, принявших бой в Кишиневе, числившихся в отчетах пропавшими без вести.

Наверное, это правильно, рассуждая перед читателем, разделить с ним возможность понять причины и следствие всего одного небольшого эпизода и попытки выяснить судьбы пропавших людей,.

Всего одного эпизода для двух десятков солдат одного полка на огромной территории от Черного до Белого моря, всего лишь одного дня войны. Сколько таких забытых или неизвестных эпизодов было на войне, где убивали людей, ломая судьбы и предавая память забвению? Сотни и сотни тысяч…

Одним неизвестным событием стало меньше, а список потерянных в истории имен бойцов через 70 лет вновь кто-то читает. Ради этого стоило искать.

Эпилог

Тяжелым был путь артиллеристов 134-го полка, авианалеты, дезертиры, отступления под огнем, прямая наводка 152-мм гаубиц по пехоте врага, разгром двух батарей под Кишиневом. Список потерь прослеживает весь путь по Молдавии, а затем обороны Одессы, эвакуацию и геройскую оборону Севастополя.

На 16-м километре Симферопольского шоссе на монументе стоит гаубица — именной памятник воинам 134-го гаубичного артиллерийского полка.

Впереди — Победа, сотканная из тысяч эпизодов и оплаченная миллионами жизней.

Свежие комментарии