«Наступ» ВСУ выдыхается. А мы пойдём вперёд?

После нескольких статей, подробно объяснивших промахи и трудности гайдамаков пана гетьмана в преодолении нашей эшелонированной обороны – комментарии под ними полны вопросами на тему: так ведь нас ожидает нечто подобное, пожелай русский Генштаб и военно-политическое руководство страны поставить задачу группировкам СВО перейти в наступление.

Ожидает, вне всякого сомнения. Как именно преодолеть оборону ВСУ – фантазировать много не буду, специально обученные люди знают и готовят детальные планы. Уверен – успешные, поскольку наше оперативное искусство и сама структура управления войсками другого сценария не подразумевает.Ни в коем случае не собираюсь проводить прямые аналогии с конфликтами и войнами дней минувших, но преодолевать эшелонированную оборону равного по силам и средствам противника научились первыми солдаты, офицеры и генералы Русской Императорской Армии, успешный опыт был тщательно изучен, масштабирован, неоднократно применён с учётом более совершенного военно-технического обеспечения. Если хотите понять, на чём выросла полководческая удача «маршалов Победы» времён Великой Отечественной, почему идеологема «десять Сталинских Ударов» сокрушила Третий Рейх – придётся отправиться в первую мировую.

Позиционный тупик

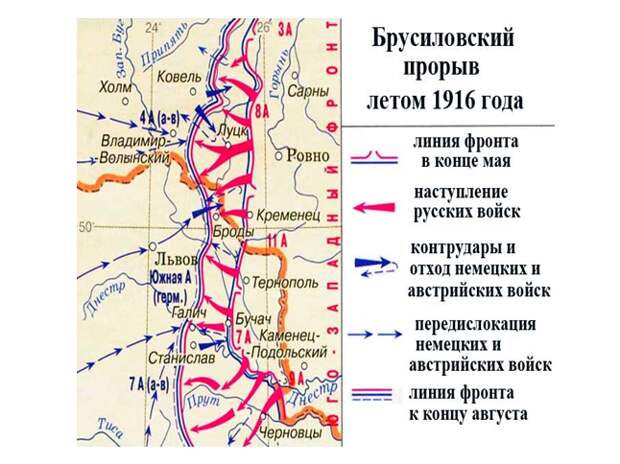

Случилось это летом 1916 года, когда началось наступление армий Юго-Западного фронта генерала Брусилова против австро-германских войск. Редчайший случай в истории, когда военная операция получает имя конкретного полководца, а не географическое или иное по сопутствующему признаку. Брусиловский Прорыв, он же Луцкий Прорыв или 4-е Галицийское сражение.

Итогом этой операции стало обрушение австро-венгерского фронта, выход на оперативный простор четырёх русских армий. Немыслимое дело для реалий «окопной войны», парализовавшей великие державы с начала зимы 1914-го.Сразу об ограниченном успехе Брусиловского Прорыва скажу, почему он не стал отправной точкой для победы русского оружия в Первой мировой. Во-первых, в успех замысла командующего Юго-Западным фронтом не верили даже его подчинённые, командармы Каледин, Сахаров, Щербачев и Лечицкий. Они дисциплинированно выполнили все предписания, службу знали туго и саботировать распоряжения не решились. Работали ответственно, энергично, дав подчинённым (более оптимистично настроенным и воодушевившимся) широкое поле для принятия инициативных решений в тактическом звене.

Но на завершающем этапе наступления они всё-таки не смогли избавиться от «старой школы» оперативного мышления и совершили кучу ошибок. Как и сам Брусилов со своим штабом, не повершим в такую удачу. Во-вторых, атака Юго-Западного фронта Брусилова … считалась заранее провальной в Ставке Верховного, ей отводилась роль отвлекающего маневра на огромном фронте, главное наступление должны были вести совсем другие фронты, имевшие в разы больше сил и средств.

Даже когда успех Брусилова стал очевиден и отчётливо замаячила стратегическая победа в летней кампании 1916-го, у Русской Армии не оказалось резервов для развития успеха. А остальные комфронта свои атаки саботировали, либо бездарно провалили.

Итак, весной 1916-го генерал от кавалерии ( с декабря 1912 года) и генерал-адъютант (с апреля 1915-го) Алексей Алексеевич Брусилов прибывает на Юго-Западный фронт и сменяет генерала Иванова, который на прощание бросает: армии фронта небоеспособны, наступление в Галиции и на Волыни «безнадёжны», австрийский фронт здесь – не имеет аналогов на всём театре боевых действий по эшелонированности и наличию инженерных сооружений, насыщенности артиллерией/пулемётами. Да, численность группировки австрияков и подпирающих их немцев в полтора раза больше, нежели весь Ю-З фронт.

Так что нужно готовиться к обороне, а не к «авантюрам». Авантюрами генералитет называл предложение Брусилова вообще перейти к наступательным действиям на своём участке фронта. Глядя на оперативные карты любой образованный офицер мог немедленно сказать … господа-с:

- фронт прямой, без выступов, охваты и фланговые удары невозможны;

- плотность оборонительных порядков делает артиллерийскую подготовку длительной, противник успеет перебросить резервы;

- дорожная сеть в тылах слабая, рокад вдоль позиций почти нет, что делает невозможным быстрый маневр своими резервами;

- фронтальные удары дадут огромные потери при ничтожности достижений;

- собрать «ударный кулак» для прорыва втайне от врага невозможно;

- отсутствие стратегических резервов Ставки в распоряжении комфронта остановит наступление в первые дни;

- артиллерийские запасы фронта не позволят преодолеть и первую линию траншей.

На каждую из этих неразрешимых проблем Западного и Восточного фронтов Алексей Брусилов нашёл решение, у него было достаточно информации о кровавых и всегда неудачных попытках обрушить эшелонированную оборону что во Франции, что у нас.

Долгая (многодневная артподготовка) немедленно привлекала внимание штабов противника, на угрожаемый участок устремлялись целые корпуса из резервов. Воздушная и агентурная разведка всегда безошибочно вскрывала накопление сотен тысяч солдат на направлениях главных ударов, перевозки миллионов снарядов только подтверждали правильность этой уверенности. Появление кавалерийских соединений так же раскрывало замыслы вражеского командования о планах по развитию наступления, что позволяло в глубине обороны создавать рубежи обороны, правильно маневрировать резервами.

Брусилов отталкивался от всех этих аксиом «позиционной войны», поэтому своё наступление решил вести поперёк устоявшимся догмам. Во-первых, никаких «ударных кулаков» Фронта, каждый корпус (даже не армия) выбирает свой участок прорыва. Не «демонстрации» или отвлекающих мероприятий, а именно полноценной оперативно-тактической наступательной операции с выходом на оперативный простор. С жёсткими временными нормативами, расходом боекомплекта, введением сил развития успеха. С детальной проработкой планов по преодолению трёх полос обороны австрияков.

Каждая армия получила приказ «максимального инженерного сближения» с противником, весь Юго-Западный фронт ожил и пополз к первой линии траншей врага извилистыми окопами, ходами сообщения, временными опорными пунктами. Где демонстративно открыто, а где максимально скрытно. Австрийское командование запаниковало, потеряв надежду определить направление главного удара, свои резервы и артиллерию начало размазывать тонким слоем по фронту четырёх русских армий. Пребывая в плену прежних оперативных подходов, усиливало стыки между своими соединениями, опасаясь фланговых ударов и обходов.

Фокус был в том, что генерал Брусилов полностью отдал на низовой (дивизионный и корпусной) уровень решение ограниченных тактических задач по прорыву линии обороны австрияков. По формуле: «первую полосу перепорхнуть птицами, вторую – проползти на брюхе, третью – опрокинуть в штыки». Именно поэтому началась титаническая работа инженерных работ по сближению с противником, был драконовскими приказами сокращен расход снарядов на артподготовку. Стрелять предписывалось только по разведанным целям.

Внезапность атак, сохранение средств огневого поражения и боеприпасов на последующие бои, наблюдение за полем боя, мгновенное определение перспективных участков развития успеха. «Верста на дивизию, полверсты на бригаду!» - таким был норматив для прорыва, потом сохранившийся и для наступлений РККА во второй половине Великой Отечественной. Таранный удар на узком участке фронта, прорыв линий траншей и укреплений, смена понесшей потери дивизии на свежую, безостановочное развитие успеха. Особые приказы пришли в артиллерийские части, генерал Брусилов приказал бить только по выявленным воздушной разведкой и казаками-пластунами опорным пунктам, пулемётным гнёздам, позициям пушкарей автрияков в ближнем тылу.

Никаких многодневных «перепахиваний» переднего края, артналёты велись по принципу минимальной достаточности, прицельно и обеспечивали внезапность удара пехотных частей. Австрийцы вообще часто не принимали такие обстрелы подготовкой к настоящему штурму, часто в вышестоящие штабы не докладывали, либо заносчиво сообщали: сами справимся этими демонстрациями, если что.

Был в плане Брусилова один изъян, потом стоивший его Прорыву срывом темпа наступления. Было непонятно, на каком из 30-ти выбранных низовыми командирами участков прорыва получится добиться наибольших результатов. Сам командующий фронтом считал: главный удар будет наносить его правый фланг, 8-я армия Каледина, как наиболее близкая к соединениям Западного Фронта, который должен был стать основным атакующим в стратегическом замысле Ставки. Поэтому самостоятельные пути выхода на оперативный простор были отметены, острия наступлений корпусов Брусиловских армий после прорыва обороны неизбежно нацеливались в те места, которые указывало верховное командование. Зачастую гиблые для маневра.

Не буду останавливаться на ходе сражения, не суть. Важно другое, что затея генерала Брусилова по прорыву австрийского фронта и его обрушению удалась более чем полностью. Сыграла карта четырёх не связанных (на начальном этапе) между собой сражений всеми армиями фронта. Каждое из них дробилось на отдельный корпусные и даже дивизионные операции, командармы самостоятельно определяли места для атак, не считаясь с соседями.

Кажущаяся глупость такой децентрализации кажется странной, но увы … брусиловский Юго-Западный фронт по общему замыслу Ставки наносил отвлекающий «демонстрирующий удар», в его задачи не входило развивать успех. Резервов ему не полагалось, а плана «Б» на случай провала соседнего Западного фронта у Ставки не существовало. Именно поэтому Брусилов и не стал детально разрабатывать планы на дальнейшее развитие своего успеха, лишь очень приблизительно очертив задачи командармам. На том и споткнулся потом, совершив ряд ошибок.

Наши дни

Идеи Брусилова по «выходу из позиционных тупиков» легли в основу не только советского оперативного искусства, ими ограниченно воспользовались немцы во время второй мировой. Манштейн и Паулюс во время планирования нападений на Францию и СССР поступали ровно так же, лишь масштабируя замыслы генерала Русской Императорской Армии и подстраивая их под современные реалии «войны моторов» с авиацией.

А вот били вермахт советские маршалы по всем канонам оперативного искусства Брусилова, применённых в ходе его Прорыва. Уверяю … ничего принципиально не изменилось и в наши дни. Дерзновенно постараюсь выделить главные моменты, неплохо заметные с любого дивана, заваленного мемуарами русских генералов и советских полководцев.

Первое. Генерал Брусилов впервые поставил задачу не «переть кудой-то на Запад» с общей дирекцией на Берлин и Варшаву, а конкретизировал последовательность боевых задач. С целью на каждом участке фронта именно наголову разгромить обороняющегося противника, а не выдавить его с территории. Целями второго порядка считались крупные узлы обороны, города, укреплённые населённые пункты. Их полагалось обходить, чтобы не терять темп наступления, переподчинять задачи по их блокированию, либо уничтожению частям второго эшелона.

Как и во времена Брусилова и Рокоссовского, армейская наступательная операция должна решить несколько оперативных задач. Начиная от тщательной разведки и детального планирования предстоящего сражения – до информирования каждого командира в части его личных задач. Не общего плана «поди-ка, батенька, в сторону города Лемберга покуда сил достанет», а конкретных. С чёткими рубежами, временными рамками, допустимым расходом сил и средств.

Второе: перед наступлением скрупулёзно готовятся выгодные районы и рубежи для атаки/атак, маскируются намерения и места сосредоточения сил. Артиллерии и прочим средствам дальнего огневого поражения ставятся задачи максимального подавления противника. А условной «пехоте» (ныне механизированным частям) – его уничтожение и полный разгром на каждом конкретном участке. Дабы не отвлекать части развития успеха от выполнения задач выхода на оперативный простор или в глубину оперативного построения обороны для срыва контратакующих действий.

Третье: как во времена Брусилова, перед наступающими частями ставится задача не закрепления за собой территорий и рубежей (этим занимаются маршевые пополнения и второстепенные части), а нанесение поражения любым спешащим на участок прорыва подкреплениям. Сегодня эта задача частично возложена на армейскую и фронтовую авиацию, дальнобойные средства поражения. Выбивающие материально-техническую базу противника в полосе наступления своих соединений, перехватывающих на марше или в районах сосредоточения подходящие резервы.

Как во времена Брусилова и Маршалов Победы, командирам низового звена предоставляется широкая инициатива для выполнения поставленных задач, они даже могут быть полностью автономны какое-то время. При условии, что замысел верховного командования в рамках компетенции каждого командующего соединением (бригада и выше) полностью уяснён, разжёван, доведён под роспись. А силы и средства действуют не в сиюминутном творческом порыве, а по единому плану применения. Тоже заранее утверждённому. Инициатива и творчество допустимы в способе решении задачи, но не в её пересмотре. И наличие плана «Б» обязательно.

Каким будет наступление?

Непохожим ни на одну хрестоматийную операцию времён генерала Брусилова, маршалов Жукова и Рокоссовского иже с ними. В деталях, само собой. Но оно будет подчинено нескольким непреложным законам оперативного искусства и самой структуре Вооруженных Сил России. Начнётся с утверждённого общего плана, известного очень ограниченному кругу лиц в Генштабе и Совбезе. По принципу скрытного управления войсками, более мелкие и детальные частички этого замысла начнут спускать по вертикали в войска, дробиться на боевые задачи вплоть до отдельных расчётов, экипажей, отделений. С полным их уяснением.

Будут проведены несколько многослойных мероприятий по сокрытию замыслов нашего командования, как общего, так и в зоне ответственности нижестоящих соединений и даже частей. Будут проверены контуры связи и управления, назначены дублирующие. Органы управления растворятся в полной неизвестности, «туман войны» для противника сгустится максимально плотно после целого ряда отвлекающих и дезинформирующих операций. А усилия разведки будут сконцентрированы не на общих задачах, а конкретных по направлениям, где планируется нанесение основных ударов.

Только после этого будет принято самое главное решение, за которое со времён первой мировой любой военачальник готов продать душу дьяволу и заложить родню: наступление противника будет построено на тактической подвижности его соединений или оперативной? На русский язык с милитаристского: наступление будет представлять собой череду отдельных операций не выше дивизионного уровня или назначен проникающий прорыв во всю глубину обороны с выходом на оперативный простор танковых и механизированных соединений, проведение ими операций на окружение.

Если заранее знать, какую именно стратегию наступления выбрал оппонент – можно строить собственную оборонительную, основные резервы размещать в глубине или непосредственно за боевыми порядками своих частей. Отряжать силы и огневые средства, определять уровень оснащённости тех или иных соединений, готовить запасные рубежи обороны и контратакующие действия. А если угадал с направлением главного удара – наполовину добился успеха.

Другой особенностью наступления станет фактор потерь, никто дивизию по фронту в версту укладывать не будет на участке прорыва, как это считалось «допустимым» даже на заключительном этапе Великой Отечественной. Сегодня подходы совсем другие. Поэтому, делать ставку на жирные красные стрелы в картах, пронизывающие сотни километров вражеской территории … поостерегусь со своего дивана. По всей видимости, упор будет сделан на небольшие группировки разных родов войск, действующих последовательно, аккуратно, идущих от рубежа к рубежу в относительно невысоком темпе.

А основное огневое поражение будет наноситься не по передовым частям обороняющихся (засевших по окопам и «опорникам»), а его войскам в глубине, находящимся в менее выгодном положении, вынужденным сосредотачиваться, перемещаться, маневрировать под колпаком наших разведывательных средств. Изоляция района боевых действий, нарушение снабжения и обеспечения, нанесение максимального урона резервам дальнобойными средствами огневого поражения – вот новый облик современной войны. А не густые цепи пехоты, бегущие за танковыми батальонами с криками «Ура!», не считающиеся с потерями.

Решение проблем

Главная для наступательных действий сегодня – невозможность концентрировать крупные соединения разных родов войск в плотные боевые порядки, они в случае демаскировки или начала активных действий попадают под могущественные и высокоточные удары обороняющихся. Нельзя поставить вплотную друг к другу несколько дивизионов крупнокалиберных орудий или бригаду самоходок для массирования огня, огромным риском будет послать вперёд танковую шеренгу, пустить следом бронетранспортеры с пехотой внутри.

Высокая плотность противотанковых (носимых) средств, господство беспилотников-наблюдателей и корректировщиков ответного огня не позволяет скучиваться. Как следствие – теряется пробивная сила наступающих, снижаются темпы, сковывается активный маневр. А обороняющиеся способны даже первичными тактическими единицами (при наличии актуальной разведывательной информации) задерживать крупные подразделения атакующих.

Что мы сегодня демонстрируем на «Линии Суровикина». Вызывая артиллерийскую и авиационную поддержку, смело маневрируем, препятствуя разминированию предполья и проникновению даже малых пехотных групп. Благодаря круглосуточной «прозрачности» поля боя в тактическом звене посредством средств наблюдения. То есть, пехота стала куда более осведомлённой, как следствие – живучей и эффективной.

Крупные атакующие соединения благодаря такому мобильному, осведомленному и оснащённому противнику – не способны создавать плотные боевые порядки из-за риска высоких потерь, становятся неповоротливыми, уязвимыми, расходуют немыслимое количество БК и ресурсов, стараясь поразить мелкие подразделения «активной обороны». Порой не способны найти достойную цель для централизованно управляемых артиллерийских и воздушных частей поддержки. Вместо стремительного наступления вынуждены прогрызать и продавливать оборону, скорее отгоняя противника, а не уничтожая его.

Позволяя свободно оперировать резервами. Возможен выход из такого тупика? Да, если творчески переосмыслить опыт Брусиловского прорыва, использовать хорошо знакомые офицерам советской и российской школы приёмы «дробящих ударов». В современных реалиях они могут стать эффективнее действий обороняющихся в разы, если не на порядок.

Не собираюсь грызть паёк специалистов по оперативному планированию нашего Генштаба или пытаться изобразить всезнающего мамкиного стратега, но рецепты преодоления обороны даже самого осведомлённого и подготовившегося противника существуют, давно опробованы, внесены в наставления и уставы. Когда невозможно организовать один-два главных удара … определяются не точки приложения всех сил, а широкие участки.

Неповоротливое и уязвимое для потерь соединение (дивизия или корпус) переходит к наступательным действиям посредством множества локальных ударов. Не в натовской стратегии «тысячи порезов», когда каждый полевой командир творит что душеньке угодно сообразно талантам и фантазии, пытаясь просочиться через порядки обороняющихся и взять их на испуг угрозой окружения/охвата, а в жёстких рамках единого замысла и централизованного управления сражением. Наступательного. Где присутствует один главный участок прорыва и вспомогательные.

Именно тактика «дробящих ударов» сегодня позволяет нам наступать на Купянском направлении, неся потери в разы меньше, нежели обороняющиеся. Это ловушка, из которой противник рад бы выскочить … да медведь не пускает. Непрерывное давление по фронту заставляет обороняющихся переходить от «активной и мобильной обороны» к жесткому структурированию своих боевых порядков, открывать районы накопления резервов, сил для контратак. Тем самым подставляя их под воздействие превосходящих огневых средств наступающих. Теряя в оперативном тылу больше солдат и техники, нежели на переднем крае. Незаметно истекающего кровью при недостатке пополнений и МТО.

Поэтому, когда темпы наступления исчисляются километрами, а не десятками вёрст в сутки … это и есть решение проблемы «позиционного тупика». Больших операций по окружению не нужно, достаточно будет перейти к тактике организации «малых котлов», зачастую – огневых. Как только войска получат достаточно средств разведки, обнаружения, охранения, прикрытия и РЭБ. А все танки оденутся комплексами динамической и активной защиты, «Ланцеты» всех типов будут кошмарить тылы на тактическую глубину, а ракеты – на оперативно-стратегическую.

Понимают грустную перспективу натовские стратеги? На низовом уровне оперативных штабов и отдельных светлых голов – наверное, да. Если в Вест-Пойнте занимались самообразованием и читали полезную литературу от Клаузевица и мемуаров советских генералов Победы. Где не только таранные мощные удары танковых армий решали исходы больших сражений, а незаметная боевая работа отдельных пехотных соединений, раскалывающих любые оборонительные позиционные районы вермахта на несколько изолированных очагов. Занимавшихся не сколько их уничтожением, а «перемалыванием» мчавшихся на выручку резервов. Уязвимых с земли и воздуха, действующих в невыгодных условиях.

Генерал Брусилов взял в плен более четырёхсот тысяч австрияков, законопатив их оборонительные районы, не давая шага ступить своими «дробящими ударами», а основные потери нанёс именно спешащим и контратакующим резервам, у которых не было другого выбора, кроме как без артиллерийской поддержки бросаться на пулемёты русской пехоты в полный рост. Выматываться до полного бессилия долгими и бесплодными маршами, всегда оказываться опоздавшими. Это называется владением стратегической инициативой. Когда даже малочисленные атакующие части организуют для себя выгодное им поле боя.

Выводы будут накоротке. Есть такое выражение в наших широтах: против лома нет приёма. Прекрасная иллюстрация действий русской Армии (неважно под каким флагом), когда она приводит себя в порядок, собирает необходимое количество сил и средств, насыщается по нормативам огневыми средствами, техникой, налаживает боевую учёбу и продувает тромбы из кровеносных сосудов командных вертикалей, горизонтальных контуров взаимодействия видов и родов войск. Можно закончить дюжину Вест-Пойнтов, знать досконально наши наставления и доктрины (вплоть до секретных), принципы организации наступательных и оборонительных действий … толку от этого будет ноль, когда русский паровой каток снялся с тормоза и покатился.

Ни одна армия в мире не умеет практически мгновенно переходить от оборонительных действий к наступательным на уровне огромных общевойсковых соединений, отдельных частей. В ходе атак быстро перестраиваться в эшелонированные порядки для отражения контрударов, при этом на других участках спокойно продолжать идти вперёд. Даже находясь в состоянии мобильной обороны и численном меньшинстве – продвигаться шаг за шагом в сторону вражеской столицы. Хоть таранными ударами с темпом продвижения в десятки вёрст за сутки, хоть изматывающими, но не менее страшными для врага частными операциями на истощение. Последовательными и неумолимыми.

Неважно, каким будет наступление в зоне СВО … и будет ли вообще при такой маниакальной страсти НАТО самоубиться о «Линию Суровикина» и наши ползущие вперёд порядки Купянского направления беспорядочными контратаками. Вроде бы один фронт, а используются два оперативных подхода по истреблению боевого потенциала противника.

Куда ни кинь – всюду клин, ни пробить, ни остановить. Это и есть Русская Армия, выросшая из Брусиловского прорыва теоретически, окончательно закрепившая свои оперативные подходы практикой операции «Багратион», вспоминающая за годы демократического безвременья забытое. Что нас ждёт в будущем, как все новые соединения закончат боевое слаживание и получат необходимое снаряжение и технику – будем посмотреть. Но! Есть большое подозрение, что новая славная страница воинской славы уже пишется.

-

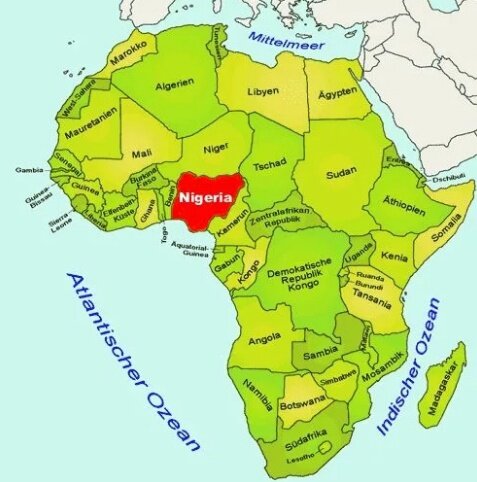

Великая Африканская война 2.0: перспективы битвы за Нигер

Прошло больше недели с момента военного переворота в небольшой, одной из самых беднейших стран Африки – Нигере. Обычно такие «мелочи» не попадают в мировые газеты даже на последние полосы и уж тем более телеканалы не тратят на какую-то «замятню у туземцев» более устного сообщения диктора аккурат перед прогнозом погоды.

А тут какая-то нездоровая ажиотация случилась: США и Франция с пеной у рта «гневно осуждают переворот», свергнутому президенту Мохамеду Базуму выделил первые полосы все транспарентные СМИ для обращения, региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) грозит вторжением, Париж дал срок вернуть статус-кво государственности до завтрашнего полудня (а то что?). Правда, потом Елисейский Дворец опроверг «безответственные высказывания некоторых чиновников» и сообщил: французской военной интервенции не будет.

Мали и Буркина-Фасо, ближайшие соседи Нигера и те ещё любители военных переворотов предупредили ЭКОВАС, что выйдут из состава этой богадельни и будут считать агрессию против Нигера объявлением войны конкретно им. Гвинея покрутила головой, что-то подсчитала в уме и напомнила о Великой Африканской войне и неизбежной гуманитарной катастрофе, которая далёко выйдет за границы суб-региона Сахеля.

Полностью согласен, когда африканские страны начинают собираться в стаю повоевать, дело заканчивается реками крови. Великая Африканская в Конго начала XXI века (мясорубка двадцати «диких» армейских корпусов под эгидой Анголы, Намибии, Чада, Зимбабве, Руанды, Бурунди и др.) унесла жизни более пяти миллионов жизней, по сей день не закончена, разложила Африку радикальным террором. А если в авантюре собралась поучаствовать Нигерия (региональный гигант с четверьмиллионной армией) – то можно будет говорить не о гуманитарной катастрофе, а более страшных последствия.

Ситуацию правильно понимают другие региональные игроки, именно поэтому в Москву примчался на встречу с Сергеем Шойгу его визави, начальник штаба Национальной народной армии Алжира Саид Шанегриха. Официальный пресс-релиз итогов закрытой беседы отдаёт полной профанацией «о дальнейшем плодотворном военно-техническом сотрудничестве», более понятную причину визита изложило проправительственное алжирское издание «Intel Kirby»:

«Алжир не будет сидеть сложа руки, пока происходит вторжение в соседнюю страну, сегодняшний Нигер является дружественной для нас страной»

Парализованный гигант

Для начала о Нигерии, громче всех бряцающей оружием. Вчера сообщившей о приведении в полную боевую готовность всей армии «из-за ситуации в Нигере». Информация непроверенная, из мутных источников «Wall Street Journal» со ссылкой «на неназванного офицера нигерийских вооруженных сил». Но не суть, Нигерию вполне могут затолкать в конфликт самые разные силы. На бумаге Вооруженные силы Нигерии имеют 143 тысячи человек, 100 тысяч человек - в сухопутных войсках.

Распределены по восьми дивизиям (пехотные, механизированные, смешанные и одна танковая), так же есть одна Бригада Оперативного назначения, Рейнджерский батальон и несколько групп спецназа ротного штата. Это одна сторона медали, имеется и другая. В каждой из 36-ти провинций Нигерии сформированы военизированные подразделения «антитеррора», существуют племенные парамилитарные ополчения, силы самообороны и чёрт знает ещё что. Знающие люди сообщают, что с оружием в руках находятся не менее 220-240 тысяч человек, но уровень их управляемости, оснащённости и подготовки крайне низок.

Нигерия живёт за счёт экспорта нефти, 90% бюджета формируют именно эти доходы. Каждый нефтеносный штат-провинция находится в глухой оппозиции к центральному правительству, забравшему в 1999-ом году из их бюджетов «нефтяные деньги». На этой почве сильны повстанческие движения, пользующиеся большой популярностью в народе и требующие (с 1960-х годов) изгнать из дельты реки Нигер все западные компании и особенно британскую «Shell». Либо перезаключить контракты с Китаем, ведущим себя более прилично. Но сильны и настроения другого толка, общие антиколониальные настроения всё больше дрейфуют в суверенитет, распределения доходов в пользу ресурсных территорий.

С 2005 года несколько племён и этнических группировок смогли уладить свои «повстанческие противоречия» и создали сетевую и весьма влиятельную подпольную организацию «Движение за освобождение Дельты Нигера (MEND)», являющуюся для федеральной властей едва ли не второй проблемой после террористов «Боко Харам*» (* запрещена в РФ), поскольку обладает огромными запасами оружия, контролирует рынки контрабанды и нелегальной переработки нефти, способна выставить несколько тысяч отъявленных бандитов, терроризирующих как добывающие компании, так и целые провинции.

Боевики MEND великолепно экипированы, вооружены, имеют флотилии скоростных моторных лодок, сотни внедорожников, десятки кустарных броневиков. Отметились успешными атаками на военные аэродромы, гражданские аэропорты, нефтяные терминалы, нефтепроводы, колонны бензовозов под охраной военных. Стоит последним начать вялые «антитеррористические мероприятия» – боевики «Движения за освобождение Дельты Нигера» устраивают показательные акции устрашения (обстрел казарм, похищение семей военнослужащих).

По сути, MEND является гигантской ОПГ, действующей вне общепринятых в Африке правил «умиротворения этнической преступности», когда добывающие и перерабатывающие компании Запада и Китая просто покупают племенные вооружённые группировки и включают их в контуры систем безопасности под видом «охранников». «Освобожденцы» дельты Нигера на такие дешёвые соглашения не идут, им важно приобрести политический вес, поэтому они настаивают на экстерриториальности своих этнических районов проживания, требуют справедливой «природной ренты». На деле … просто ставят «на счётчик» нефтяные компании, сначала демонстрируя им свои боевые возможности.

А они немалые, когда британцы начали артачиться и торговаться, боевики MEND просто атаковали на быстроходных катерах плавучий терминал Бонга, расположенный … в сотне километров от берегов, тем самым дав понять: достанем везде, заставим платить любого. В ответ федеральные власти решили повоевать, подняли по боевой тревоге всю армию, сколотили кое-как Оперативную группу Войск численностью в тридцать тысяч штыков, устроили в джунглях классическую КТО. С летающими вертолётами, рычащими танками, оцеплениями, прочёсываниями, тактическими десантами в труднодоступные деревни, комендантским часом и так далее. Умылись позором.

Боевики MEND растворились в «зелёнке», набили пару сотен правительственных солдат и военная операция сама собой свернулась. После нескольких подобных стычек в четырёх провинциях Нигерии (всегда с разгромным счётом для федеральных войск) – стороны достигли каких-то тайных договорённостей. «Движение за освобождение Дельты Нигера» объявило об одностороннем прекращении повстанческой деятельности, что в ответ предложила Абуджа (столица страны, если кто не знает) – неизвестно. Злые языки (большей частью британские) утверждают: MEND своего добилось, «природная рента» от нефтяной отрасли согласована на конкретные суммы конкретным этническим анклавам и лидерам повстанцев. Версия правдоподобная, поскольку помимо «освобожденцев» Нигерия с 2009-го столкнулась с более страшной бедой, её земли объявили территорией джихада радикалы «Боко Харам*».

Армия бессильна

Есть на Ближнем Востоке определение – «нефтяное проклятие», откуда и почему появилось … объяснять не нужно, СССР на излёте собственного существования сполна испытал на себе все его явные признаки. Но коль речь о Нигерии, то злые чары или нефтяные флюиды гарантированного и ненатужного заработка сегодня могут эту страну уничтожить на корню. Как только все запасы «чёрного золота» были скрупулёзно оценены (в начале 80-ых), тут-то Нигерия покатилась в пропасть. Под названием «структурная перестройка экономики» под чутким руководством британцев.

Сельское хозяйство было истреблено за неполное десятилетие, из экспортёра какао, пальмового масла, арахиса, риса и каучука – Нигерия стала чистым импортёром продовольствия, того же риса. Начатая в 70-х индустриализация при непосредственной поддержке СССР тоже была свёрнута, новоявленные «нефтяные элиты» сообщили: всё купим! Ага, купили. Отгружая нефть без всякого контроля, страна стала … крупнейшим импортёром продуктов её переработки. Комплексное закрытие целых отраслей, кратное удорожание жизни – привели к массовой безработице, нищете, социальным, этническим и религиозным кризисам.

Поэтому, появление ещё в конце 90-ых исламистских радикальных организаций было логичным, почва для межрелигиозной розни давно подготовлена. Нигерия наполовину христианская страна, наполовину мусульманская, а опыт использовать ислам в качестве оружия накоплен богатейший. Если речь идёт о впавших в нищету государствах при поддержке могущественных спонсоров из акватории Персидского Залива.

«Боко Харам»* была создана в 2002 году известным исламским активистом и проповедником Мухаммедом Юсуфом на северо-востоке Нигерии. С арабского название звучит: «Общество приверженцев распространения учения пророка и джихада», на местном языке хауса (чадский язык) – «западное образование – грех». Оно, как не трудно догадаться … исходит от носителей христианских религиозных взглядов.

Идеи исламского халифата прекрасно легли на безработицу, нищету, социальное неравенство, огромный разрыв благосостояния между провинциями (север-юг), страшную коррупцию государственного и силового аппарата Нигерии. Восстание радикалы подняли в провинции (штате) штате Борно 26 июля 2009 года и провозгласили создание Исламского государства Северной Нигерии.

Центральное правительство объявило «тотальную войну» терроризму, подняло по тревоге всю армию и двинула в мятежный регион семь дивизий. В ходе боёв было уничтожено около восьми сотен боевиков, их лидер Мухаммед Юсуф погиб «при попытке к бегству», через четыре месяца восстание было подавлено, сухопутные силы Нигерии потеряли убитыми и ранеными более полутора тысяч солдат, а «Боко Харам»* растворилось в подполье и соседних мусульманских странах.

Большую часть активных боевиков приютила под своим крылом террористическая организация «Аль-Каида исламского Магриба» в Чаде, уже активно осваивавшая регион Сахеля. Алжирское крыло этой экстремисткой структуры организовало переброску оружия и снаряжения через Сахару, боевики целыми подразделениями отправлялись в тренировочные лагеря Пакистана, страны Персидского Залива. Финансирование «Боко Харам»* взяли на себя влиятельные исламистские группы Саудовской Аравии и Великобритании.

В конце 2010-го «Боко Харам»* возвращается в Нигерию десятками террористических актов, счёт жертв исчисляется каждый месяц сотнями, а потом и тысячами. Боевики проводят прекрасно спланированные нападения на государственные учреждения, воинские части, полицейские участки и управления, в 2013-ом захватывают и полностью уничтожают базу ВВС Нигерии в городе Майдугури вместе с самолётами, охраной и персоналом. Потом атакуют военно-тренировочный лагерь в городе Бама, убивают и казнят сотни военных вместе с членами семей комсостава.

Армия Нигерии парализована ужасом, индивидуальный террор против военнослужащих, их родных является частью большого плана «Боко Харам*», равно как и внедрение своей агентуры в структуры военного командования и даже спецслужб. Денег на подкуп нигерийских солдат террористы тоже не жалеют, за переход в свои ряды (без оружия) они платят тысячу долларов, с оружием в руках – две, в составе подразделения или с боевой техникой – пять. Огромные деньги для нищей страны, и как не трудно догадаться … свою армию они создают быстро из подготовленных, обученных, отлично экипированных боевиков.

В январе 2015-го, проведя несколько молниеносных военных операций против мест расположения остатков нигерийских ВС в провинциях Борно, Йобе и Адамава (площадь, сравнимая с территорией Бельгии, если что) – «Боко Харам»* присягает на верность ИГИЛ* и объявляет о создании Западноафриканской Провинцией Исламского Государства.

Нигерийская Армия разгромлена, испытывает острейшие проблемы с боеприпасами и техникой, лояльностью личного состава. Сказалась коррупционная сущность «нефтяного государства», желавшего иметь современные (как у Запада) вооружённые силы со сложной структурой «по стандартам НАТО», но неспособного наладить материальную часть, регламентные работы на должном уровне и обучение личного состава.

А переизбыток иностранных поставщиков техники, вооружений и оборудования (Австрия, Бразилия, Франция, Германия, Италия, Швеция, Швейцария, Румыния, Турция, Украина, США, Великобритания и тд.) с богатым советским техническим прошлым в частях постоянной готовности – парализовали всю логистику. Нигерийская армия была вынуждена поддерживать более сотни систем вооружения из 14 стран-производителей, завозить 250 типов боеприпасов семидесяти различных категорий. Кошмар и ужас для любого снабженца.

Пришедший к власти в мае 2015 года президент Мохаммаду Бухари был предельно честен, когда заявил: деградация Вооружённых Сил Нигерии достигла самого дна, в борьбе с «Боко Харам» нигерийские войска проигрывают. В результате некоторых коррупционных уголовных дел выяснилось, что военные бюджеты разворованы на десятки миллиардов долларов, точная сумма так и не установлена по сей день. Не меньшее воровство царило в боевых частях, командиры всех уровней торговали амуницией, оружием, снаряжением, ГСМ и даже запускали руки в денежное довольствие солдат-контрактников.

По итогам правительственного расследования в конце 2015-го года из армии уволили подавляющее число высшего комсостава, начиная от полковников, бригадных генералов, генерал-майоров. А военное сотрудничество с США по подготовке спецподразделений антитеррора было немедленно свёрнуто, как только появилась информация (инспирированная китайцами) об инфильтрации в батальоны рейнджеров боевиков «Боко Харам» через инструкторов янки.

В Вашингтоне промолчали, а после скандала в Конгрессе с трёхкратным непризнанием Администрацией Обамы этой людобойской структуры террористической, янки прикрутили свои шашни с боевиками. Даже сколотили против Западноафриканской Провинции Исламского Государства военно-политическую коалицию из Камеруна, Нигера и Чада, подбросили парализованной армии Нигерии денег, боекомплекта и техники, обеспечили логистику по проведению антитеррористической операции. Правительству с трудом удалось восстановить контроль над утраченными провинциями, «Боко Харам» загнать в непролазные леса у озера Чад и малолюдные земли у границ Нигера.

Выводы

А теперь главное, что нужно знать о Нигерии. Страна существует искусственно в своих границах, мусульманский нищий Север (аккурат рядом с Нигером) поражён сверху донизу радикализмом и экстремизмом, от городских и племенных элит – до последнего безработного или крестьянина, категорически не желающего выращивать скот или пахать поле (всё равно «реквизируют» борцы с террором или террористы). Нигерийская Армия, при всей своей внушительной численности – распределена по 30 провинциям из 36, наибольшая плотность воинских частей приходится по условной границе Север-Юг, охраняя нефтеносные и богатые штаты христиан-южан от нашествия «дикарей-северян» с извращённой моделью ислама в головах.

Мусульмане Северной Нигерии (особенно правящие элиты) давно бы провозгласили независимость с опорой на Нигер, Мали, Буркина-Фасо и даже получили бы поддержку исламистских организаций Алжира. Но превращаться в своих соседей им не хочется, пока есть возможность тянуть из столицы миллионы долларов на «борьбу с нищетой и терроризмом». Абудже сегодняшний статус-кво тоже на руку, постоянная угроза с Севера цементирует южные штаты, сплачивает христиан, безропотно сносящих любые лишения и «закручивание гаек» ради спокойствия в своих городах и деревнях.

Любое резкое движение воинских частей в сторону границы Нигера хрупкое перемирие нарушат, Север вновь восстанет, «Боко Харам» никуда не исчезла, банально став инструментом для выколачивания огромных субсидий из «богатеньких Буратин» южных штатов и центрального правительства. Террористическую деятельность поддерживает на приемлемо-тревожном уровне, не перегибая палку и не ввергая северные штаты в хаос и анархию. Это такой бизнес по-африкански, вымогательство на крови и торговля иллюзорной безопасностью.

И последний фактор, который остановит агрессию любых союзов стран, находящихся южнее региона Сахеля в адрес Нигера, если они не желают быть уничтоженными лавиной радикального этноцида. Долгие годы в странах Тропической Африки зреет пересмотр государственных границ, линейкой расчерченных колонизаторами (все ведь обращали внимание на эту странность ещё в школе на уроках географии?) без учета конфессиональной и этнической близости/неприятия живущих там народов. Так вот, условный Север – это арабизированные мусульмане, тяготеющие к Магрибу, Египту, странам Ближнего Востока. А исключительно негритянский (христианский и языческий Юг) является для них если уж не законной добычей, то препятствием для создания собственных государственных образований.

Самый простой пример – гражданская резня в Мали, Чаде, Нигере, Нигерии, Судане … проходит именно по конфессионально-этническому принципу, это война между условными арабами-мусульманами и негроидным нилотским населением коренной Африки, исповедующему Христа и языческие культы. Судан эту проблему решил кровавым разделением на два государства. На очереди туареги Мали и народ канури, из недр которого выросла «Боко Харам». Они в Нигерии всего лишь 5% населения составляют, а остальные где? Правильный ответ – в соседних Чаде, Нигере и Камеруне, частью – в Алжире и Ливии.

Стоит «христианам и идолопоклонникам» Юга шаг ступить в сторону Нигера – начнётся великая резня в Сахеле, Великая Африканская война в Конго покажется детским садом. В стороне от которой не останутся мусульманские страны Магриба, самый боеспособный Алжир – в первых рядах. А уж как стучит копытом бес-басурманин с берегов Босфора, вольготно расположившийся в растерзанной Ливии и только ждущий повода обеспечить «покровительство всем мусульманам мира» – это вообще отдельная история. Обратите внимание на вчерашнее заявление султана Эрдогана по Нигеру:

«Франция делает это не впервые, в мировой истории известно то, что они делали в Алжире, Руанде и Мали. Африканцы это хорошо знают. Теперь же поставки золота и урана во Францию из Нигера полностью приостановлены. Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран»

Выбор стороны очевиден, рост национального самосознания (подкреплённого всеми формами радикального ислама) в бывших французских факториях, помноженный на антиколониальную риторику – гремучая смесь, способная взорвать регион Сахеля пострашнее конголезкой Великой Резни. Как там ситуация будет развиваться – не берусь даже прогнозировать, хочется надеяться на лучшее. На способность дипломатии стран Магриба, Китая, России, Турции, стран Персидского Залива и Египта собрать (наконец-то) региональную конференцию по Северной Африке и Сахелю, выработать новые правила общежития.

Без французов, американцев, англичан, бельгийцев и прочих «белых господ». Заложивших под Чёрный Континент бомбу замедленного действия своей линейкой, расчертившей по живому сотни народов.

-

Как «наступ» ВСУ остановили … кустарники и сорняки

Целый день добрые русские люди потешаются над английскими учёными английской разведкой, сообщившей: «преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Кроме того, такая растительность становится укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание мин»

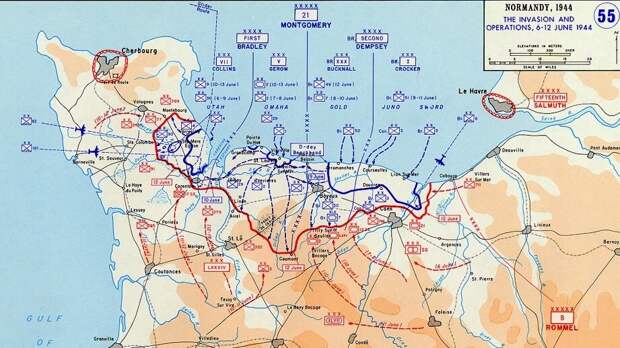

Нет, пошутить и похохотать сам не дурак, только не нужно потешаться над несчастными «томми», у которых на всю Империю осталось 50 рабочих танков и половина авианосца. Дело в том, что «кустарник и сорняки» для них – родовая травма со времён второй мировой войны. Эти творения божии едва не стоили союзникам после высадки в Нормандии самого страшного поражения в истории. Называлось непреодолимое препятствие «нормандские бокажи», живые изгороди из колючего кустарника.

Бокаж — тип культурного ландшафта, где пастбища, поля и луга отделены друг от друга и окружены земляными насыпями

В Новороссии картинка попроще, конечно, поля окружены неухоженными лесопосадками, главной проблемой Спецоперации. И непрерывными, переходящими друг в друга поселковыми агломерациями, дачными кооперативами, хуторами, производственными площадками всех назначений. То есть, природными и рукотворными естественными препятствиями и преградами. Где при грамотной тактике немногочисленные и стойкие отряды пехоты с приданными средствами огневого поражения и бронетехникой могут успешно вести не только оборонительные действия, но и дерзко контратаковать.

Ад в Бокаже

«Бокаж» – не только тип культурного ландшафта, но и регион Франции (а так же Бельгии, Голландии, Италии с подобным типом среды обитания крестьян. Чтобы представить, что именно творилось в Нормандии июля-августа 1944-го, послушаем многоуважаемого командира Четвёртой дивизии 1-й Армии США генерала Бартона:

«Немцы держатся благодаря стойкости их солдат и сообразительности младших командиров, новой для нас линии обороны. Мы превосходим их в соотношении 10:1 по пехоте, 50:1 по артиллерии, а по авиации и танкам перевес вообще невероятный»

Итак, День «Д» удался, англичане и американцы высадились в Нормандии, за месяц смогли расширить плацдарм только на 20-30 километров в глубину. В конце июля американская 1-я армия генерала Омара Брэдли с огромными потерями овладела Шербуром и нацелилась вырваться из мышеловки, которую ей организовал в болотистых бокажах 84-й корпус немецкого генерала Хольтица (второсортные, некомплектные, сводные и тыловые части, подкреплённые учебными танковыми полками и небольшим числом элитных частей СС).

Американцы и англичане были уверены, что немцы оставят лесистые, болотистые и расчерченные бокажами территории Карантена, Сен-Ло и ряда других префектур, для них было большим изумлением наблюдать за ежедневными данными воздушной разведки и перехватами радиообмена немецких частей, ломящимися лосями в эти дикие заросли. Причем с танками, штурмовыми орудиями, батареями тяжелой артиллерии. Все последние резервы, которые Третий Рейх мог наскрести в Западной Европе – устремились в Нормандский Бокаж. Словно намеревались сгинуть в очевидном «мешке» полного окружения и истребления.

Неизвестно, какой умник в окружении Гудериана или командира немецкого 2-го парашютно-десантного корпуса генерала Майндля впервые предложил новую стратегию уничтожения всей высадившейся армии союзников, но есть непреложный факт: именно частям 17-й моторизованной дивизии СС «Гетц фон Берлихинген» и 353-я пехотной дивизии было приказано устроить любопытную … коллаборацию, как сказали бы сегодня. На деле – взаимодействие между родами войск и расформированием штатно-организационной структур двух дивизий.

Немцы создали около восьми десятков «боевых групп» (Kampfgruppen): сводные отряды пехотных и инженерно-саперных подразделений при поддержке штурмовых САУ. Отправив их … в предполье, на десять миль от своей первой линии обороны (ничего не напоминает?). Первыми в «ад бокажей» окунулись части корпуса генерал-майора Мидлтона. Это именно к ним немедля перебежал целый батальон крымских татар и ещё один «восточный» из коллаборантов Кавказа, если что. Открыв дверь в изрезанную канавами и живыми изгородями пойму реки Сев.

Американцы сразу оказались зажатыми между рекой и болотами, танки намертво «сели на брюхо», проход был только один, где их поджидали первые «боевые группы» мотопехотного полка СС дивизии «Гетц фон Берлихинген» с приданными ему сапёрами пехотной дивизии и артиллерийскими корректировщиками. Янки так и не поняли, кто перебил передовой батальон 6-го июля, ни одного немца они не увидели. Изгороди оживали то орудийным выстрелом, то треском пулемётов.

Стоило командиру бронемашины или танка высунуться из-за ограниченного обзора в зарослях кустарника – немедленно прилетала пуля снайпера или короткая пулемётная очередь. Выехать на прямую дорожку между крестьянскими полями означало получить подкалиберный снаряд от замаскированной самоходки, а попытаться занять хоть какую-то мало-мальски пригодную для обзора высотку – быть уничтоженным единственным выстрелом 88-мм зенитки на удалении трёх кэмэ.

Когда на оборонительную позицию бросались американские солдаты, то находили только следы гусениц, теряющиеся в болотистой почве, пустые стрелковые ячейки, россыпи гильз и всё. Любые попытки пройти за отошедшими немцами заканчивались засадами, либо поставленными минами. Эсесовцы ловко перескакивали из одного бокажа в другой по известным им проходам, пехотинцы-сапёры прорезали в живых изгородях «ворота» для штурмовых самоходок, а потом возвращали их на место.

Обыденным делом стало появление в тылу атакующих порядков янки усиленных бронетехникой немецких групп, как они пробирались по вроде зачищенной территории – американцы не понимали. А ночью начинался другой кошмар, передовые дозоры янки устраивали целые сражения друг с другом. Немцы могли пройти (смеясь) вдоль изгородей буквально в нескольких метрах от солдат противника, бросить гранату, обстрелять из миномёта … Пробиться через вековые бокажи без инженерного оборудования союзники не могли, а «Kampfgruppen» шныряли где хотели. Днём и ночью. Командующий Омар Брэдли вышел из себя…

И … не придумал ничего лучше, чем бросить на на врага целую 3-ю танковую дивизию в надежде, что «Шерманы» будут пробивать многочисленные проходы в живых изгородях, а идущая следом пехота подчищать единичные огневые точки. Как потом написал очевидец:

«битва началась кровавым прологом, дюжина «Шерманов» была уничтожена, едва показавшись из прохода в густых зарослях. Боеприпасы американских танковых пушек не только имели меньшую бронепробиваемость, но и были гораздо более дымными, чем немецкие, а в густом кустарнике это заведомо ставило их в крайне невыгодное положение. Нас убивали везде, мы не видели откуда»

Вместо стремительных танковых атак через живые изгороди началось их кровавое прогрызание пехотой, а немцы просто куражились: как только к ним подходили маршевые подкрепления, они «разбирали» на части подразделения 2-й танковой дивизии СС «Дас Райх», придавали им пехоту, сапёров, самоходки и артиллерийских корректировщиков, и отправляли в лабиринты бокажей для контратакующих действий.

Едва янки настроили боевую работу и стали просто сносить изгороди и узкие перелески тоннами снарядов – по их дивизионам 105-мм гаубиц начинала издалека бить немецкая корпусная артиллерия, а на «расчищенное» поле боя врывались «Пантеры» и жгли американские «Шерманы», бронетранспортёры, машины.

120-й пехотный полк и 743-й танковый батальон угодили в засаду, тщательно подготовленную танками «Пантера» и мотопехотинцами из дивизии «Дас Райх». Эсэсовцы атаковали нас с близкой дистанции, некоторые даже запрыгивали на броню с гранатами и бросали их внутрь танка.

Один батальон 120-го полка был окружен и едва не сдался «вследствие паники, распространившейся среди необстрелянных солдат». Арьергард и резервы поддались чувству страха, «что привело к поспешному отступлению на всех видах транспорта, включая танки».

В среднем, каждый полк американцев пяти дивизий, введённых в «ад Бокажа», потерял от половины до двух третей личного состава убитыми, ранеными и больными (шли затяжные дожди, сухого места было не найти в низинах и болотах) только за первые пять суток боёв. Особая скорбь генерала Омара Брэдли была в катастрофической убыли офицерского и сержантского состава, на одну роту приходилось три-пять унтеров, на батальон – четыре командира стрелковых рот.

Помимо чистых боевых потерь комсостава в боях, немцы устроили настоящую охоту на офицеров янки … из-за их точнейших топографических карт, разведгруппы десантников генерала Мандля шныряли даже по побережью Нормандии, атакуя командирские джипы. Но вскоре наладилась погода и психологические мучения американцев подошли к концу, они увереннее продвигались к первой линии обороны немцев под постоянно висящим «зонтиком» из штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков. Нет, потери оставались столь же тяжёлыми, но резервы позволяли идти вперёд. А генерал Брэдли написал:

«В ходе подготовки к высадке мы привыкли думать, что кустарник в Нормандии будет таким же, как в Южной Англии. Зря я не послушал командующего 7-го корпуса генерал Коллинза, который сказал на совещании, что нормандский Бокаж ничем не уступает джунглям Гуадалканала, где он бывал. Это самый проклятый край из всех, какие мне только довелось повидать.

Совершили ошибки и обороняющиеся, уверовав в успешность тактики «боевых групп». Или пойдя на поводу у заносчивых командиров танковых частей СС, которые жаждали славы. Вместо «короля бокажей» (штурмовая САУ «StuG III Ausf. G» с длинноствольной 75-мм пушкой и пулемётом) они бросили в лабиринты живых изгородей тяжёлые «Пантеры». Предназначавшиеся для засадных действий на открытых пространствах, эффективные для стрельбы на огромные дистанции. Здесь же немецкие танки теряли своё преимущество, не могли ворочать в густых зарослях длинными «хоботами» и даже башнями, а янки вместо бронетехники стали использовать «группы истребителей танков» с базуками и сапёрами.

Избитые англичане

Теперь к вопросу, почему именно англичане напомнили гайдамакам пана гетьмана о трудностях преодоления «кустарников», у них тоже накоплен горький и кровавый опыт преодоления бокажей и более широких сельскохозяйственных угодий, окружённых лесополосами с россыпью деревень, отдельных шато и даже дорог, окружённых с двух сторон деревьями и дикими зарослями. Впервые на это прекрасное поле боя для обороняющихся обратил фельдмаршал Брук, когда драпал из Франции 1940-го. Предложил Лондону подкинуть ему немного полевой артиллерии с инженерными подразделениями и прикрыть надёжно истребителями, поклявшись удержать побережье Франции. Ему отказали.

Наступил День «Д», англичане высадились во Франции без потерь и сразу устремились силами Второй Армии к невзрачному городку Кан. Споткнувшись тут же, поскольку Роммель намеревался дать бой не в глубине Нормандии, а именно на её пляжах.

Понимал: если союзники пройдут зону бокажей – выйдут на оперативный простор, получат множество аэродромов и тогда спихнуть их в Канал будет почти невозможно. Поэтому «Лис Пустыни» составил достаточно оперативных планов на случай высадки и отомстил своему оппоненту «Монти» (фельдмаршал Монтгомери) за африканское поражение, заставив топтаться в крови у городка Кан несколько недель.

Едва высадившись шестого июня, англичане устремились к этому ключевому пункту побережья, умылись кровью 7-8 числа в лобовом штурме, потом перенесли свои атаки на Вилер-Бокаж. Здесь и угодили в «кустарники», как только туда прибыли первые авангарды 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд» с легендарным командиром первого танкового полка полковником Куртом Мейером по прозвищу «Танк». Он не стал дробить свои подразделения на «боевые группы», как это сделали его коллеги из 17-й моторизованной дивизии СС «Гетц фон Берлихинген» против янки, выбрал более актуальную и любопытную тактику.

Во-первых, организовал постоянную разведку в тактическом тылу «томми» и утыкал все городские шпили Кана и прилегающих территорий наблюдателями, чтобы знать любые сосредоточения англичан перед атакой. Все прибывающие и отступившие от побережья немецкие части взял под своё командование и распределил по десяткам опорных пунктов-гарнизонов, дал им проводную и радийную связь с танковыми ротами и артиллерийскими батареями. Как только расслабленные канадцы из 9-й бригады постарались взять штурмом три «опорника» восьмого июня в классическом бокаже у предместья Кана – были буквально сметены комбинированной контратакой танков и мотопехоты на бронетранспортёрах и огневым поражением из глубины обороны.

Англичане Монти угодили в позиционный тупик, все их усилия сводились не к атакам, а попыткам удержать целостность линии фронта. Этим занималась (на минуточку) вся 2-я армия Его Величества … против трёх дивизий СС и нескольких растрепанных полков и отдельных батальонов немцев. Применившим «ползучую тактику» активной обороны и контратак в нормандские бокажах, деревеньках и лесопосадках.

Эсесовцы немедленно убрали в тыл свои бронетранспортёры, выдвинули пехотные роты далеко вперёд и организовали цепочку опорных пунктов, каждую канаву, развалину или живую изгородь превращая в небольшую крепость. Тем же были заняты и танкисты, организуя на каждую боевую машину несколько замаскированных позиций, действуя в тактике «подвижных огневых точек». Следы бронетехники на позициях старательно заметались и засыпались до рассвета, чтобы не быть замеченными с самолётов-разведчиков. А сопляки «Гитлерюгенда» густо минировали пространства между своими «опорниками», старательно поднимая помятую траву и заделывая проделанные бреши в бокажах специальными маскировочными щитами, либо копая под них сквозные норы.

«Для 50-й английской дивизии мелодичное название деревни Тилли-сюр-Сель стало синонимом страха и гибели множества солдат. Небольшие луга, поросшие первоцветом и лютиками, безобидные уголки сельской жизни вызывали чувство отвращения из-за смертельной опасности, которая таилась в каждом рве, перелеске и бокаже. Войска были поражены своеобразной разновидностью клаустрофобии в этом ландшафте, а продолжавшийся артиллерийский и минометный обстрел со стороны невидимого врага, был безусловно очень изнурительным» («Операция «Оверлорд», Хастингс)

Выводы

Теперь о странном и очень долгом молчании английской разведки, только после срыва «наступа» гайдамаков сообщившей о «проблеме кустарников». Дело в том, что долгие десятилетия во всех западных военных Академиях и колледжах … «переигрывались» операции прорыва армии Омара Брэдли и Второй Английской Монтгомери с пляжей Нормандии через бокажи. И никогда не получалось это сделать без чудовищных потерь 7:1, как было в 1944-м. Поскольку союзники не могли постоянно держать в воздухе свои авиационные армады, выбивать все перемещения немцев на оперативную глубину. Погода часто мешала, вот и умывались кровушкой. Проблема не решена по сей день.

Теперь она стоит перед ВСУ. Начнём с обычной солдатской психологии, именно на ней были построены оборонительные тактики немцев, изрядно претерпевших от Красной Армии за три года Великой Отечественной. Опытные командиры частей СС знали, что такое необстрелянный и неопытный солдат союзников под командой такого же командира, как он себя ведёт на поле боя. А именно такие высаживались в Нормандии, сегодня гонятся волна за волной на «Линию Суровикина». И никак не могут увидеть её в бинокли, как и янки с «томми», преодолевавшие предполье немцев по три-четыре недели.

Наступление через поля, окружённые непрерывными полосами живых изгородей, лесопосадок, насаждений – тяжкая душевная ноша. Не видно рубежа обороны противника, каждый куст и дерево могут оказаться долговременной огневой точкой. Пока оттуда не прозвучит пулемётная очередь, не отлетит башня у твоего танка, не полыхнёт жирным костром бронемашина – о присутствии врага узнать нельзя.

Оборона бокажей в старом изводе была построена на кинжальном огневом поражении тяжелых средств (противотанковые пушки, замаскированные САУ, «панцерфаусты» пехоты, зенитные орудия, танки). После этого мгновенно залегающую пехоту противника брали «в вилку» миномёты и артиллеристы из глубины обороны, а если она отчаянным рывком бросалась вперёд – гибла на минных полях и под ураганным пулемётным огнём. Это вам расскажет генерал Омар Брэдли, требовавший от своих солдат: «Если хотите жить – идите вперед, не останавливайтесь!». Так себе приказ был, закончившийся катастрофическими потерями сержантского и офицерского состава.

«Битва в бокажах», даже после восстановления господства в воздухе, для союзников уменьшением потерь не обернулась. Что под Каном, что в Сен-Ло немцы прекрасно маскировались, превращали каждого солдата, орудие, танк, бронемашину и позицию … в часть природного пейзажа, имели такие же запасные. В бокажах прорывали подземные тоннели, делали замаскированные проходы для техники, устраивали в переплетении корней блиндажи и ДОТы, связывали траншеями участки обороны. А любой просвет в изгородях становился амбразурой. Хоть для «циркулярной пилы Гитлера» (пулемёт МГ-42), хоть для танка.

Союзники столкнулись в бокажах Нормандии с результатами той науки, что преподали немцам русские на Восточном Фронте. РККА с 1943-го года кратно нарастила количество артиллерийских стволов, завоевала господство в воздухе и классическую немецкую оборону размазывала тонким слоем. Битым гансам пришлось на ходу менять тактику, они в первой линии (самой уязвимой для артподготовки и бомбёжки) оставляли минимум личного состава и наблюдателей, основные силы пехоты и противотанковых средств отводили во второй эшелон, а на третьем рубеже собирали танковые части и резервы для контратак.

Именно в таких порядках они и встретили союзников в Нормандии. Были сильно удивлены, что те даже жидкую цепочку боевого охранения и первой полосы обороны не способны преодолеть. Вот и стали наглеть, создавать «боевые группы» или ходить в медленные атаки созданием «ползучей сети опорных пунктов», как было в битве за Кан. Используя порой тактику советских войск, делавших из «боев на неизвестной высоте» настоящее побоище. Стремительно отступив и выждав, когда гитлеровцы начнут скапливаться на захваченной позиции – наводить туда артиллерию и выбивать по батальону за артналёт. Возвращаясь на кладбище, вновь готовясь к атаке раздосадованных оккупантов. Читаем мемуары:

«В эту западню мы попадали не раз и не два. Утомившиеся после атаки и возбужденные одержанной победой, не испытывали удовольствия при мысли о том, что нужно быстро и старательно отрывать себе новые окопы. Много времени и очень много ненужных жертв потребовалось английским и американским пехотинцам, чтобы усвоить известную русским и немцам истину: «Больше пота – меньше крови». (Бивор Энтони «Высадка в Нормандии»)

Многому научили немцы союзников, большинство трюков переняв у простого советского солдата. Минировать старые воронки (куда после первых снарядов устремляются пехотинцы в поисках укрытия), маскировать любую мелочь на своих позициях, рыть глубокие «лисьи норы» в качестве индивидуальных укрытий, а не скапливаться отделениями в блиндажах. Правильно строить артиллерийские опорные пункты с возможностью круговой обороны и флангового огня, минировать буквально перед носом атакующих частей танкоопасные направления, заманивать в «бутылочные горла» под огонь танковых засад разогнавшиеся передовые отряды, силами пехотных групп из двух-трёх противотанкистов жечь прорвавшиеся бронированные машины.

Можно бесконечно долго перечислять содержимое багажа «знаний» Восточного Фронта, притащенное немцами в Нормандию. И как умылись кровушкой союзники, методом проб и ошибок учась преодолевать эти «чёртовы кустарники». Поэтому … покажусь немного странным, но воздержусь от смешков в адрес английских учёных «английских разведчиков». Для них такая манера оборонительного сражения в характерном ландшафте полей-лесопосадок – неизбывная боль, неразрешимая проблема и горькие воспоминания. Пожалеем болезных. Они так и не научились преодолевать бокажи без тотального превосходства в силах и средствах, убогие. А взялись учить.

Свежие комментарии