Почему невозможно построить мост из Европы в Африку через Гибралтарский пролив?

Длина Гибралтарского пролива, отделяющего Европу от Африки - всего 14 км. Длина недавно построенного Крымского моста, соединяющего Керченский и Таманский полуострова - 20 км. Так почему богатая Европа не может построить себе мост, который облегчил бы сообщение между материками?

Африка — огромный рынок для сбыта европейских товаров, а также весьма привлекательна для туристов, но через пролив до сих пор плавают на кораблях и паромах. А ведь Гибралтар — совсем не широкий пролив, если посмотреть на карту!

Может быть, построить туннель, как под Ла-Маншем? Пролив Ла-Манш имеет ширину аж 35 км, но это не стало препятствием для сообщения между Великобританией и Францией: выкопали Евротоннель прямо под дном и все довольны!

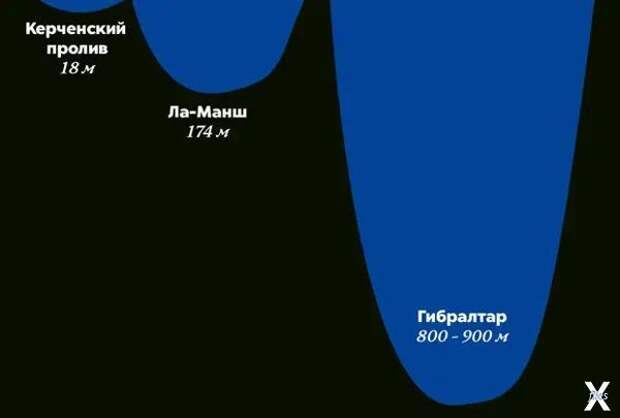

Кстати, а почему выкопали этот туннель? Разве нельзя было просто построить мост? Нельзя, причём по той же причине, по которой нельзя возвести мост через Гибралтарский пролив. Причина эта — глубина пролива.

Для сравнения: глубина воды в Керченском проливе, через который проходит Крымский мост — 18 метров. А в Ла-Манше — в десять раз больше, целых 174 метра! Построить мостовые опоры такой высоты не просто сложно, а очень сложно.

Гораздо проще — проложить туннель.

Что до Гибралтарского пролива, то его глубина… около 900 метров! А в самом глубоком месте — примерно 1200 м. Ни у кого на планете нет технологии, позволяющей строить мостовые опоры высотой в километр. Но даже бы если бы это было возможно, постройка моста через Гибралтар всё равно была бы нереализуема.

Дело в том, что в Гибралтаре очень мощное течение: оно вчетверо превышает мощность всех земных рек, вместе взятых! За год через пролив проходит 110 трлн куб. м воды — хватило бы на три озера Байкал. Кроме того, это течение направлено в противоположные стороны: сверху вода течёт с запада на восток, а ниже — наоборот. Это позволяет Средиземному морю обмениваться водой с Атлантическим океаном.

Всё это в совокупности означает, что мост через Гибралтарский пролив не может быть построен ни сейчас, ни в каком-либо обозримом будущем. Ведь помимо возведения опор, высотой превышающих самое высокое здание на Земле (небоскрёб Бурдж-Халифа высотой 828 м), инженерам необходимо было бы найти способ сделать их настолько прочными, чтобы выдержать мощнейшее постоянное течение.

=0=0=

Самовозгорание людей

Истории о людях внезапно охваченных пламенем и уничтожаемых огнем внутри, известны веками. Страницы популярных книг и газет изобилуют подробностями каждого нового случая. При расследовании в большинстве своем эти истории оказываются мифом. Но за искусственным привлечением внимания во всем этом есть настоящая тайна.

Документальный фильм «Spontaneous human comcustion» от BBC:

ХИППИ В ЭСТОНИИ. КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ.

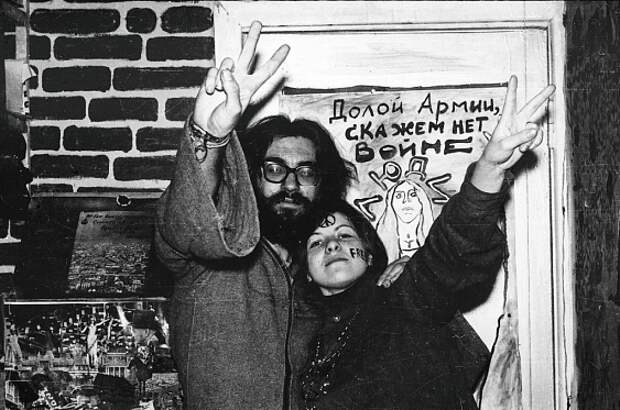

Настоящее произведение представляет собой автобиографическую сагу о неофициальной, потаенной жизни в СССР. В частности, она касается истории появления в Эстонии движения хиппи.

В 1968 году в журнале «Вокруг света» была напечатана статья аса советской официозной журналистики Генриха Боровика «Хождение в страну „Хиппляндию“»:

«Нынешнее общество бесчеловечно. Оно уродует человека с детства, еще в семье. Прививает ему жизненные принципы стяжательства. Хиппи предлагает: человек должен стать наконец самим собой. Для этого – ячейка общества, не семья, а коммуна. Детей воспитывать сообща. Ребенок должен воспринимать сложный облик общества, не повторять повадки и взгляды своих родителей. Система жизни – коммуна индивидуальностей. Каждый живет, как хочет, делает, что хочет. Проявляет себя, как ему угодно. Институты современного общества, которые калечат людей, – роскошь, богатство, собственность – надо уничтожить. Жизнь должна быть проста. Механизация уродует людей. Ближе к природе. Долой войну. Долой войну во Вьетнаме. Долой Джонсона. Любовь, а не война...»

Для меня, тогда тринадцатилетнего подростка, этот материал стал настоящим откровением. Невероятное безумие хиппового образа жизни просто ошеломляло. Я до сих пор помню описанные Боровиком сюжеты о том, как хиппи разбросали со зрительского балкона нью-йоркской биржи доллары, вызвав настоящую панику в брокерском зале; как некий волосатый путешествовал в самолете бизнес-классом, купив отдельное место для своей гитары; как человек, завернутый в армейское одеяло, гордо носил на шее амулет в виде стеклянной пробирки, в которой ползала живая муха. Ну надо же, живут же люди!

Подростковый максимализм, конечно, не мог после всего этого просто так молчать в тряпочку. Тем более что к началам поп- и рок-культуры того времени я уже был некоторым образом причастен – через музыкальные передачи «Голоса Америки», «Радио Люксембург» и финских телепрограмм, принимавшихся в родном Таллине с помощью специальных приставок кустарного производства. В том же году я облачился в свой первый «хипповый» наряд: джинсы индийской фирмы Milton's, за которыми стояли невероятные очереди любителей попсы всех возрастов, и коричневую фланелевую рубашку, к спине которой я пришил отодранный от обивки стула кусок темной кожи с тремя магическими буквами, собственноручно выведенными белой масляной краской: «POP». «Рор» [ror] – периодически слышал я за собой голоса русскоязычных прохожих, пытавшихся озвучить непонятную для их менталитета абракадабру. Как сказал один из родоначальников хиппизма Эбби Хоффман: «Ясность – не наша цель. Наша цель – сбить всех с толку. Нас не понимают – и это замечательно: понимая нас, они нашли бы способ нас контролировать».

В том же году в Таллине прошел первый в СССР рок-фестиваль. Это историческое событие состоялось в воскресенье, 28 апреля, в кинотеатре «Космос». Несмотря на полное отсутствие публичной рекламы, толпа собралась такая, что она стала мешать движению транспорта. Сам объект был взят в двойное кольцо оцепления: первое, малое, – из ментов, второе, внешнее, – из мореходцев. Тем не менее задержаний не было. Это, видимо, потому, что публика была в основном эстонская, корректная. Русский рок такого, конечно же, не потерпел бы! Зал был, естественно, переполнен, народ тащился три часа подряд. Выступали исключительно местные команды: Kristallid, Mikronid, Poissmehed, Langevad Tahed, Virmalised, Poppojad.

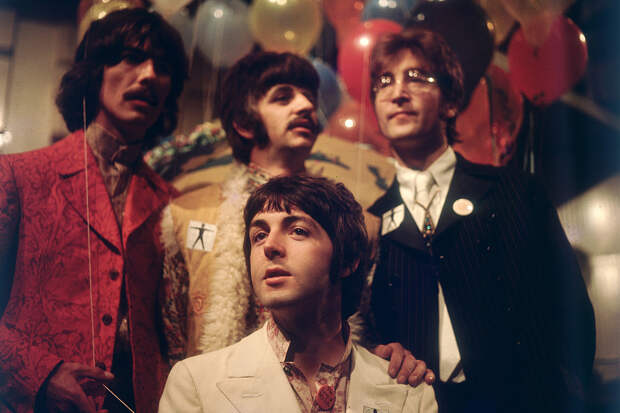

Я ходил на фестиваль в сопровождении старших товарищей-попсовиков, которые еще не называли себя хиппи, а скорее примыкали к стилягам. Классическое облачение попсовика предполагало прежде всего максимально широкие клеша из зеленого бархата, желательно – с красным шелковым клином, в котором горело бы несколько лампочек из новогодней гирлянды (батарейка – в кармане); снизу штанины подшиты зипперами. Пиджак – пиратский: с длинными фалдами, вельвет или бархат, золотые пуговицы. Мы уже бренчали на гитарах битловские хиты: «Dizzy Miss Lizzy», «Twist and Shout», «Money»... Ранние роллинги, Kinks... По домоуправлениям и в Домах культуры создавались вокально-инструментальные ансамбли, в которых подростки упражнялись в игре на электрогитарах и ударных инструментах. Выступали в основном на школьных танцах, даже ухитрялись на этом зарабатывать. На танцах в клубах сцену держали более маститые коллективы, уже не школьные. И репертуар у них был позабористее: «Зеппелин», «Крим»...

Осенью 1969 года в Таллине при моем непосредственном участии открылся один из первых в городе хипповых клубов – «Раку» (Raku). Так назывался зверосовхоз по разведению черно-бурых лисиц, который находился практически в черте города, между Кивимяэ и Мяннику. Мой папа работал в те годы директором тамошнего Дома культуры и, как человек творческий, однажды предложил мне поучаствовать в организации совхозных танцев:

– Ты же играешь в рок-группе? Вот и давайте, будете выступать у нас в клубе!

Рок-группа – это сильно сказано. Мы иногда собирались с приятелями побренчать на акустических гитарах, имитируя битлов и роллингов, пару раз даже выступали на школьных вечерах, но чтобы регулярно играть на танцах. На наш первый вечер в «Раку» пришли человек десять, в основном сотрудники клуба и их знакомые. Мы, конечно, покуражились. Я, подражая Джерри Ли Льюису, поездил задом по роялю. Вместо ударной установки у нас был позорный пионерский барабан с отстойной тарелкой, напоминавшей по саунду звяканье кастрюли. Гитары с самодельными адаптерами пустили через клубные усилители. Народ в зале, конечно, подпил; пары жались по углам; свет, за исключением сценического «юпитера», вырубили. Но такой расколбас, безусловно, не отвечал ожиданиям ни самого народа, ни, конечно же, администрации клуба. Ведь речь-то шла о том, чтобы заработать на танцах левую кассу!

Я предложил папе привлечь альтернативную группу со всеми делами. И такая вскоре нашлась: музыкальный коллектив под романтическим названием Luurikud («Лирики»). На самом деле это был крутой хардкор. Волосатые парни в потертой джинсе играли в основном песни «Led Zeppelin» и аналогичные «тяжелые» хиты. Надо сказать, вместе с ними в клубе появилась и специфическая публика, навалившая по наводке самих музыкантов. Это была самая что ни на есть продвинутая эстонская рок-хип-сцена. Моего папу – бывшего чекиста, изгнанного из органов за пьянку и считавшего, что земной жизнью управляют инопланетяне, – мало волновало соблюдение на общественно-культурных мероприятиях во вверенном ему заведении морального кодекса строителей коммунизма. Главное – это сборы. Поэтому он принципиально не вмешивался в процессы становления молодежной контркультуры в подотчетном ему учреждении. В «Раку» можно было все: хоть креветкой, хоть раком... Плати рубль за вход – и «огонь по штабам»! В огромном фойе стояло два бильярдных стола, которые активно использовались сторонниками входящей тогда в моду теории фри-лав. Мне была выделена на втором этаже клуба отдельная комната, которая была превращена в эффективный чилаут. Напитки – с собой. Но главный отрыв происходил, конечно, в зале, на танцполе. То есть буквально на полу.

Моим личным вкладом в альтернативную культуру тех лет стал так называемый «Раку»-рок, а говоря точнее – рок на спине. Началось с того, что группа очень ретивых хиппов, заслышав первые аккорды «She's Just a Woman», упала, мотая хайром, на колени и вознося трепещущие руки к потолку, украшенному лепниной и мозаикой в духе неоантичной эстетики соц-арта. Наша компания, понятное дело, отставать никак не могла. При этом дух свободы диктовал максималистские решения. Недолго думая, я бросился на танцпол прямо навзничь, спиной, имитируя движениями конечностей нечто вроде эпилептического припадка. Понятное дело, что все «наши» тут же подхватили тему, а вслед за ними и остальные. После этого в промежутках между «танцами» с пола практически никто не поднимался в ожидании новых тем соло-гитары и драм-басовой секции. Все это продолжалось где-то около года, до следующей осени, когда в клубе затеяли ремонт и хипповые шабаши там прекратились. Думали – ненадолго, но процедура затягивалась, и пипл нашел себе новую точку отрыва – в клубе пожарных «Притсу».

Площадь Победы (ныне Свободы), или по-эстонски Выйду-вяльяк (Voidu valjak), – это самый центр города. Здесь устраивались официальные демонстрации и парады. Наша семья до 1970 года жила буквально за углом – в примыкающем к гостинице Palace сером доме с человеческой фигурой на фронтоне. В дни, когда на площади проходили советские праздничные шествия, весь квартал перекрывали для «посторонних». При этом наш дом оказывался внутри зоны оцепления. Из нашего двора можно было через арку выйти прямо к задней стороне правительственной трибуны. В детстве я любил бегать сюда смотреть военные парады. К концу шестидесятых на Выйду-вяльяк стали собираться местные стиляги, мажоры и попсовики – модная публика, уже начавшая отращивать волосы.

В шестьдесят девятом на площади появились первые хиппи: хайрастые в тертых «левисах», они же меломаны. Тут, на пятачке за торговыми киосками, шел интенсивный обмен контрафактной западной аудиопродукцией в ярком глянце фирменных упаковок: «Meet the Beatles», «Aftermath», «Electric Ladyland», «The Piper at the Gates of Dawn»... Я тоже тут бывал периодически, включившись в меломанскую сеть сначала на уровне школьной ячейки (подростки из параллельных классов), затем – районной (знакомые из других школ). Значительная часть иностранных пластинок попадала сюда, на площадь, через моряков-загранщиков, включая курсантов мореходки, среди которых, кстати говоря, можно было встретить не только расчетливых дельцов (чего еще ждать от торгового флота!), но и страстных собирателей западных LP.

Обычные смертные могли коллекционировать лишь магнитофонные записи, которые тем не менее делались с оригинального диска. Конечно, практиковалась и запись с записи, но это уже для непосвященных. Как правило, рядовой меломан получал на ограниченное время одну-две пластинки, которые сначала записывал себе, а потом пытался, опять же на время, обменять на что-либо равноценное. Для этого нужно было обзванивать других меломанов, выясняя возможности и условия чейнджа. Каждый LP имел свой рейтинг в зависимости от группы и альбома. Один высокорейтинговый диск можно было обменять на два-три низкорейтинговых. Престижные пластинки стоили от ста рублей и выше, средняя цена обычного альбома была от 30 до 60 рублей при типичной для СССР месячной зарплате 120 рублей. При этом коллекционеры высшей категории имели в запасниках десятки альбомов! Одними из первых серьезных хиппи-меломанов, с которыми мне пришлось познакомиться, были такие люди, как Александр «Сассь» Дормидонтов, Лео Пихлакас, Вова Верхоглядов, Паап Кылар...

К весне 1971 года на площади уже собирались все ключевые «волосатые» города, а также залетные бродяги из разных мест СССР. Среди завсегдатаев пятачка были такие люди, как Петька Пузырь, Костя Захаров, Саша Кунингас, его подруга Ирка Лягуха и ее подруга Лёлик, Наташа Джаггер, Валера Журба, Патрик, Стейтс, Володя Будкевич, Влад Одесский, Энди. По субботам весь народ ходил в «Притсу», двухэтажное здание из серого бутового камня и с пожарной каланчой, стоявшее на площади Виру, до которой с Выйду-вяльяк было пять минут ходу. Некогда это был клуб МВД, и именно здесь, на танцах, познакомились мои родители. А теперь народ глушила набиравшая обороты группа «Toonika», репертуар которой на девяносто процентов состоял из кавер-версий «Deep Purple» и «Black Sabbath». В «Пожарке», помимо местного пипла, выступали также заезжие гастролеры.

Самым волосатым среди всех был человек с густыми черными патлами аж по самые локти, которого все звали Лео. Как выяснилось, он специально приезжал из Питера на эти танцы – оторваться и помотать хайром. Благо таллинские менты за волосы так шибко не прихватывали, как их российские коллеги, да и за драную джинсню не очень-то мели. Одним словом, почти Запад. Встретил я там и двух лакированных мальчиков из Москвы – тоже хайрастых, но не в «левисовой» рванине, а в модных шелковых рубахах и полосатых брюках стиляжьего вида: золотая молодежь типа смогистов. Ну и само собой разумеется, в клубе толпились хиппицы с распущенными волосами, в фенечках и побрякушках а-ля Вудсток. Разогревшись под «Айрон мэна», мы впадали в полный «параноид» с перспективой зарубиться на всю «блэк найт» где-нибудь в темном углу с батлом нелегально пронесенного на танцы бухла.

Иногда администрация клуба пыталась ограничить хипповый беспредел и устраивала перед входом фейсконтроль с задачей не пропускать никого в джинсах, а молодых людей проверять еще и на наличие галстука. Но эти рогатки в отношении дресс-кода достаточно легко преодолевались: вместо галстука к шее прикладывался завязанный узлом носок, а что касается джинсов, то кто-нибудь просто выбрасывал из окна дежурные брюки, в которые, прямо поверх джинсни, облачался очередной фрик, чтобы потом вновь выбросить их из окна другому. Так, в одних и тех же брюках, могла пройти через заветные двери целая компания. В некоторых случаях, правда, особо ретивые и подпившие пытались сразу, без маскарада, лезть в окно на второй этаж. Опять же – на билете сэкономить.

Однажды во время очередного «параноида» я обратил внимание на человека с мефистофельской бородкой и черными кудрями до плеч, который трясся в полном экстазе, размахивая руками и запрокидывая голову как бы в эпилептических конвульсиях. Правда, отрывался в зале подобным образом не он один, но кудрявый всех перехлестывал по какому-то совершенно запредельному драйву. Уже после танцев, когда вечер закончился, он подошел к нашей интернациональной компании и сообщил, что в ближайшие выходные в семидесяти километрах от Таллина состоится тайный сейшн рок-группы «Keldriline Heli» («Погребальный звон»).

Это была в то время одна из самых авангардных эстонских команд, особенность которой состояла в том, что она исполняла в основном собственные вещи, а не кавер-версии известных хитов (чем грешило подавляющее большинство ранних советских рок-коллективов).

На этот сейшн я поехал автостопом вместе с Владом и еще одним хмырем, которого Влад мне представил как мексиканца Роджера, якобы путешествующего стопом по свету. Этот Роджер в самом деле имел вид латиноамериканца: черноволосый, с небольшой бородкой и усиками, в яркой цветастой рубахе и потертых джинсах. Мы втроем вышли на Ленинградское шоссе. Это был мой первый автостоп в жизни.

Всего на лесной концерт собрались несколько сот человек. Формально это были какие-то дни молодежи на селе, а по сути – самый что ни на есть рок-ивент. Причем, несмотря на волосатость публики и ее экстравагантный прикид, здесь совсем не было ментов – ну прям ни одного! Фигуры появившихся на импровизированной сцене музыкантов я наблюдал снизу, полуразвалясь на травке среди знакомых и незнакомых тел. Все вокруг было словно подернуто сюрреалистической дымкой, а когда заиграл сам бэнд, усиленно квакая запредельной электроникой, фантасмагория сейшна обрела законченный формат самого психоделического события в моей семнадцатилетней жизни. Когда совсем стемнело и зажгли прожекторы, народ принялся прямо-таки реветь от восторга, вздымая к взошедшей на низкое северное небо луне руки с растопыренными пальцами. Роджер с Владом с голыми торсами раскачивались в шаманистическом трансе, Куня с Лягухой мотали хайрами, я просто орал во все горло – так мне было хорошо...

Тем летом народ стал подыскивать новое место в центре города для зависалова. Слишком много стало пипла для крошечного пятачка на Выйду-вяльяк, да к тому же напротив – и горисполком, и отделение милиции, да и просто слишком на виду. Совершенно спонтанно выбрали «Песочницу». Это был детский парк на площади Виру, прямо напротив «Пожарки». Тут и осели. Каждый день собирались человек по двадцать и больше. Появились новые для меня персонажи. Например, Аист – долговязый юноша в войлочной шляпе, шинели и сандалиях на босу ногу, который курил трубку. Лидка Лонг-нос – длинноволосая худосочная девица с большим носом. Нинка Сосулька -очень маленького роста барышня, тоже с длинными волосами, черными, как у цыганки. Блондин Бирути из Каунаса. Рижанин Цеппелин. Рок-барды Жаконя с Пушкевичем из Кадриорга, вживую исполнявшие композиции из мюзикла «Hair»:

Sining our space songs on a spider web sitar Life is around you and in you.

Answer from Timothy Leary dearie:

Let the sun shine,

Let the sunshine in The sunshining...

Однажды Влад пришел в «Песочницу» и всех пригласил в театр «Эстония» на балет. Билеты туда стоили недорого, но дело было не в них, а в его приятеле Коле:

– Надо парня поддержать, у него премьера.

Это означало, что Коля будет танцевать в кордебалете «Щелкунчик». Наша джинсово-босячная группа смотрелась в классических интерьерах театра неким диссонансом, вызывая легкое перешептывание среди завсегдатаев заведения в адекватном месту и времени облачении. При этом премьера стала воистину уникальным интерактивным перформансом нового стиля. Время от времени, в совершенно, казалось бы, банальных местах, часть зала разражалась бешеной овацией, которую спонтанно подхватывала вся аудитория. Этим импульсивным ядром была наша группа, которая начинала хлопать, как только на сцене появлялся Коля. Вот и получилось, что на протяжении всего балета большая часть аплодисментов досталась Николаю – анонимному гению безликой массовки.

У Коли на квартире, состоявшей из комнаты и кухни на первом этаже в небольшом деревянном доме на улице Мичурина часто собирались: Влад, Вова Будкевич, Куня, Энди, Аист, рижская блондинка Илона и московская блондинка Алена. С этой Аленой я познакомился в рейсовом автобусе Таллин – Пярну. Как выяснилось, мы оба ехали в этот маленький эстонский курортный городок на некий сейшн типа рок-фестиваля. Всю дорогу Алена мне рассказывала содержание своего любимого фильма «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». И еще – сюжет другого классного фильма, «Easy Rider». Таким образом, я соприкоснулся с экзистенциалистскими азами нонконформистской культуры нового авангарда – «детей цветов».

В Пярну на автовокзале тусовалась целая «цветочная» толпа, которая, постоянно разрастаясь, покатила по шоссе куда-то в пригород, якобы на фестиваль. Пипла было сотни две, никак не меньше. Причем очень много явно местных фриков в полукарнавальных прикидах: и в крестах, и в серьгах, и при бусах, и в рейтузах. Аист шел в бурлацкой шляпе и длинной армейской шинели, из-под которой торчали голые ноги в сандалиях. Но сейшак в конечном счете оказался очень вялым: местная сельская группа на открытом воздухе, дискотечные мелодии. А тут еще и дождичек. Потянулись назад в город. Мы с Пузырем отправились к железнодорожной станции. По пути встретили Лео из Питера. Он только что приехал стопом в коляске мотоцикла. Под дождем. В джинсах, кожаной куртке и комнатных тапках из кошачьего меха. Пошел вынести мусор, встретил на улице знакомого, рассказавшего что-то про сейшн в Пярну, и тут же, не заходя в квартиру, отправился голосовать. Узнав, что все закончилось, Лео очень расстроился. Но зато мы успевали к вечернему балу в «Притсу». Лео расцвел. Пузырь достал пузырь. Электричка дала свисток, и мы отъехали на танцы...

=0=0=

«Дьявольский огонь» — феномен самовозгорания человека

Самовозгорание человека (Spontaneous human combustion, SHC) — один из наиболее противоречивых паранормальных феноменов, который породил множество ужасных историй, как подлинных, так и вымышленных, и стал, вопреки его страшной природе, чрезвычайно популярным.

На протяжении столетий накопилось много примеров, когда живой человек почти мгновенно обугливался или превращался в пепел. В старину в таких случаях говорили, что его сжег «дьявольский огонь». В начале XVIII века такие случаи начали регистрировать в официальных документах, в том числе и в полицейских протоколах, и их стали считать достаточно достоверными.

В 1725 году во французском городе Реймсе состоялся судебный процесс над неким Милле. Он обвинялся в убийстве жены и сожжении ее тела. Оно было обнаружено в садовом домике. Однако следов костра полицейские поблизости не нашли. Тщательное расследование показало, что покойную видели живой в то время, когда муж находился в другом месте, а когда вернулся, она уже была мертва. Милле оправдали, констатировав, что его супруга сгорела при необъяснимых обстоятельствах.

Журнал «Джентельменс мэгэзин» за июнь 1731 года рассказал о загадочной смерти итальянской графини Корнелии ди Банди. Утром на полу ее спальни у кровати служанка нашла кучку пепла, в которой лежали голова графини, три ее пальца и обе ноги. Никаких следов огня в спальне не было. Эта загадочная смерть не получила объяснения.

В 1851 году, когда парижский маляр по имени Симон поспорил с друзьями, что проглотит горящую свечу. По рассказам очевидцев, едва он засунул ее в рот, как тут же вскрикнул, и на его губах появилось голубоватое пламя. Симон выплюнул свечу. Однако огонь не исчез до тех пор, пока не уничтожил тело маляра полностью. От него осталась лишь кучка пепла.

1888, Шотландия. На сеновале близ Абердина сгорел дотла пожилой мужчина. Горючие свойства сена хорошо известны, однако в данном случае сено осталось почти нетронутым, в то время как потолочные балки обгорели и обрушились на труп.

В 1890 году на заседании американского судебно-медицинского общества доктор Б.X. Харуэлл рассказал, что был свидетелями случая самовозгорания. Так, 12 мая 1890 года в Эйере (Массачусетс) доктора Харуэлла вызвал в открытое поле мальчик, кричавший, что его мама загорелась. Доктор обнаружил женщину, охваченную пламенем от брюшной полости до поясницы. Кости ее уже обнажились и тоже горели, так что думать о ее спасении было слишком поздно. Огонь сбили, засыпав туловище землей, чтобы прекратить доступ кислорода. Несмотря на чрезвычайную жару, шляпа, листья и другие предметы на земле рядом со сгоревшей женщиной остались целы. Никакой явной причины возгорания не было.

1905, Англия. В своем сельском доме сгорели пожилые супруги Кайли, причем вся мебель осталась нетронутой. Супруги сидели в своих любимых креслах, обивка которых осталась почти не тронутой огнем, тела же обгорели так, что их едва смогли опознать.

1908, Англия. В городке Этли-Бей старая дева Вильгельмина Дьюар была найдена сгоревшей в собственной постели.

7 апреля 1919 года английская газета «Дартфорд кроникл» напечатала вызвавшую немало толков статью о загадочной гибели писателя Джорджа Темпла Джонсона. В половине третьего ночи он был найден мертвым в своей комнате. Нижняя часть его тела полностью сгорела, хотя, как и во всех остальных случаях, ни на одежде, ни в комнате не было никаких следов огня. В кармане брюк писателя была большая пачка бумажных денег. «В момент смерти погибший не спал — он был одет. Почему же тогда он не пытался спастись и позвать на помощь соседей? На конец, почему одежда, денежные купюры и мебель не пострадали от огня?» — недоумевал репортер, так и не получивший от ученых ответа на эти вопросы.

1951, США, штат Флорида. Июльской ночью сгорела в собственной кухне пенсионерка Мэри Ризер, от которой остались лишь несколько кусков костей и одна неповрежденная ступня.

По мнению пожарных экспертов, чтобы тело обгорело до такого состояния, требуется не менее четырех часов горения при температуре 2000 градусов, а такая температура не может возникнуть при обычном пожаре. При этом странным образом остались целыми газеты, лежавшие рядом. На стенах и потолке не было следов копоти, запах дыма едва ощущался. Ни полиция, ни агенты ФБР не смогли установить причину ее гибели.

В 1952 году в Гринвилле штата Южная Каролина патрульный полицейский заметил стоявший посреди шоссе автомобиль, который приходилось объезжать другим машинам. Когда он заглянул в кабину, то увидел сгоревшего дотла человека. Им оказался Уэймонд Вуд. А в 1959 году в своей машине был обнаружен мертвым Билли Петерсон с ожогами третьей степени на спине, плечах и ногах. Причем ни одежда, ни его белье не были затронуты огнем.

В октябре 1964 года в Далласе вспыхнула в своем автомобиле Уорс Стивенс. Когда к месту происшествия подоспела служба спасения, она уже обгорела до неузнаваемости.

В XX веке изучением феномена самовозгорания занялись более серьезно. Были собраны и систематизированы более двухсот случаев этого загадочного явления, которые имели место уже в наши дни. В одном из номеров «Медицинско-юридического журнала» за 1961 год лондонский судебный следователь доктор Кэйвин Терстон, пользующийся большим авторитетом в судебных кругах, был вынужден признать, что «…есть целый ряд абсолютно достоверных свидетельств сгорания человека без участия в этом процессе каких-либо горючих веществ. При этом не было нанесено никакого ущерба находившимся в непосредственной близости легко воспламеняющимся материалам».

Одним из главных аргументов, убедивших Терстона, было то, что в целом ряде случаев самовозгорание происходило в присутствии других лиц.

Например, летом 1938 года миссис Мэри Карпентер с семьей отправилась на парусной лодке на морскую прогулку близ Норфолка. Внезапно она вспыхнула как факел и в считанные минуты на глазах окаменевших от ужаса мужа и детей превратилась в пепел. Ни ее спутники, ни лодка не пострадали.

В 1966 году, когда маленькое суденышко «Олдрич» находилось в прибрежных водах Корнуолла, сгорел стоявший у штурвала Джон Грилли. Это произошло так быстро, что никто из членов команды не успел прийти на помощь. А в 1972 году английский судебный медик Кейт Симпсон записал показания нескольких свидетелей, в присутствии которых превратилась в огненный шар женщина по имени Эдит Томпсон.

В 1990 году, в Венгрии, 27-летний инженер, ехавший с женой в Будапешт, остановил машину и вышел помочиться. Неожиданно жена увидела, как он упал, погрузившись в необычный синий туман. Туман скоро рассеялся, но инженер был мертв — вскрытие показало, что у него полностью выгорели внутренние органы.

В 1996 году из номера мотеля в австралийском городе Брисбен с диким криком выскочила обнаженная девушка. Придя в себя, она рассказала, что приехала сюда на выходные со своим приятелем. Когда приятель вышел из ванной и лег рядом с ней, то внезапно загорелся и через несколько секунд превратился в пепел.

В 1998 году житель Мадрида Роберто Гонсалес, слушая тост на собственной свадьбе, внезапно вспыхнул и меньше чем за минуту превратился в пепел. Очевидцами трагедии стали более сотни гостей. Никого и ничего другого огонь не тронул.

Такое случалось и в России. 11 ноября 1990 года на границе Саратовской и Волгоградской областей неподалеку от города Жирновска сгорел пастух Бисен Мамаев. Температура воздуха была около нуля градусов. Согласно протоколу, «помощник пастуха, отвлекшись ненадолго, обнаружил обгорелое тело Мамаева, лежащее на земле без всяких признаков борьбы или противодействия огню. Смерть, вероятно, наступила мгновенно в результате резкого обугливания тела». Согласно результатам вскрытия, самый страшный ожог был в районе позвоночника и внутренних органов, а кожа лишь обуглилась и почернела. Одежда, обувь остались неповрежденными, как и охапка сена, на которой сидел Мамаев. Помощник погибшего был задержан милицией и обвинен в убийстве. Но, патологоанатомы пришли к выводу, что совершить убийство таким способом (выжечь человека изнутри) невозможно.

В 1998 году в Красноярске на углу улицы юноша с цветами ждал свою знакомую и спокойно курил сигарету, когда на глазах у десятков очевидцев внезапно вспыхнул сам и за секунду сгорел. Его одежда, сумка и даже букет нисколько не пострадали.

Самый большой интерес представляют конечно же рассказы тех немногих людей, которые сами стали жертвами самовозгорания, но остались живы.

Профессор Джеймс Гамильтон, преподаватель математического факультета университета в американском городе Нэшвилле, проснувшись утром, вдруг почувствовал жгучую боль в левой ноге. Глянув вниз, Гамильтон увидел яркий язык пламени высотой около десяти сантиметров, который вырывался из его ноги, словно огонь огромной зажигалки. Профессор попытался погасить его, несколько раз хлопнув по лодыжке рукой, но это не дало никакого эффекта. Тогда ему пришло единственно правильное решение: перекрыть доступ к огню кислорода. Он крепко зажал место горения ладонями, и пламя исчезло.

Этот случай произошел в 1835 году и был воспринят с большим скептицизмом. Но в декабре 1916 года свидетелем подобного явления стал еще один человек. Томас Морфи, владелец отеля в американском городе Дувр, штат Нью-Джерси, обнаружил свою экономку Лилиан Грин лежавшей на полу в гостиной. Она была в сознании, но ее тело под одеждой тлело, и в комнате чувствовался неприятный запах. К счастью для пострадавшей, горение быстро прекратилось. Сама же несчастная женщина, получившая серьезные ожоги, не могла объяснить, что с ней произошло.

Американец Джек Энджел стал жертвой самовозгорания во время сна. В ноябре 1974 года, будучи на загородной стоянке в городе Саванна штата Джорджия, он лег спать в своем домике-прицепе. Заснул Энджел 12 ноября, а проснулся четыре дня спустя с обугленной правой рукой и более легкими ожогами груди, ног и спины. Все это время он находился без сознания и, по его словам, когда горело его тело, не чувствовал никакой боли. Никаких следов огня в фургончике не было.

Другой пострадавшей от феномена, который упорно не признается официальной наукой, является миссис Джина Винчестер. Несчастье с ней произошло 9 октября 1980 года в Джексонвилле во Флориде, когда она сидела в своей машине. Внезапно ее охватило пламя, и она получила страшные ожоги. Однако белое кожаное сиденье автомобиля осталось не тронутым огнем.

Анализ многочисленных фактов, собранных исследователями паранормальных явлений, позволяет выявить характерные особенности процесса самосожжения. Начнем с того, что он протекает очень быстро и интенсивно. Причем во многих случаях часть тела оказывается не затронутой огнем. Чаще всего целиком сохраняются какая-то конечность — рука или нога, пальцы, иногда голова и даже отдельные органы, словно бы выпавшие из очага горения. Кроме того, отмечаются два типа сгорания: превращение тела жертвы в пепел и спекание в обугленную массу с сохранением первоначальной формы. В большинстве случаев одежда на трупах и окружающие горючие предметы от огня не страдают. Это говорит о том, что сгорание плоти происходит изнутри, и при этом поверхность тела не нагревается. Иначе одежда сгорала бы в первую очередь.

Несмотря на собранные факты, традиционная наука по-прежнему не признает возможность самовозгорания, не говоря уже о полном испепелении человека. Ее главный аргумент прост: с точки зрения физики и химии данный феномен абсурден уже хотя бы потому, что тело человека на две трети состоит из воды. Для его сгорания нужно значительное количество энергии, которого в живом организме нет. Ведь чтобы сжечь покойника в крематории, требуется температура в 1300 градусов и время до четырех часов. Если даже допустить, что такие температуры вдруг все же возникают, то их воздействие не должно было бы ограничиваться только испепелением тканей человеческого тела, оставляя нетронутыми легко воспламеняющиеся предметы в непосредственной близости от него.

Существуют различные гипотезы относительно механизма данного феномена. Недавно на первый взгляд фантастическую версию предложили биофизики: источником энергии в живой клетке служит термоядерная реакция. «Можно полагать наличие в клетках неизвестных энергетических процессов, равных по своей мощности холодному термояду», — пишет директор Института клинической и экспериментальной медицины академик В.П. Казначеев. С этим согласен и действительный член Русского физического общества врач-хирург Г.Н. Петракович, считающий, что в основе клеточной энергетики лежат термоядерные реакции, а сама клетка является настоящим ядерным реактором. С помощью таких реакторов организм способен сам путем холодного термояда создать необходимые ему химические элементы.

Если гипотеза относительно холодного термояда верна, то можно полагать, что сбои в работе этого механизма могут привести к тому, что из-за них клеточный реактор «идет вразнос», как говорят физики. Иными словами, начинается неконтролируемая ядерная реакция. Если же она становится цепной, то это сопровождается колоссальным по меркам микромира выбросом энергии. Это способно «сжечь», превратить в пепел клетки тканей и костей нашего тела.

Что касается причины возникновения сбоев в работе клеточных реакторов, то их могут вызывать геомагнитные возмущения. В пользу этого говорит такой факт. В городе Боулдере находится Американский национальный институт метеорологии и океанографии, куда со всего мира передаются данные об изменении магнитных полей. Так вот в шести случаях, когда было известно время самовозгорания людей, исследователи обнаружили, что каждое из них совпадает с резким увеличением интенсивности магнитного поля по сравнению с двумя предыдущими днями.

В предложенной гипотезе конечно же много неизвестных. И, прежде всего, непонятно, почему цепная реакция в живых клетках не всегда охватывает весь организм, оставляя целыми его отдельные части. Можно привести еще много и других «почему». Но в принципе, думается, разгадка тайны «дьявольского огня» кроется именно в энергетических процессах в клетках испепеленного человека.

Старший научный сотрудник НИИ точных приборов, член Русского географического общества Станислав Смирнов считает, что в испепеляющем «адском пламени» нет ничего мистического. «Во-первых, энергия, сжигающая человека, выделяется в компактном объеме. Скорее всего, он имеет форму шара. Внутри концентрация энергии весьма велика, а за его пределами — мала. Во-вторых, сгорает живое тело, содержащее много воды и имеющее электрическую проводимость. А предметы (одежда, деньги), являющиеся диэлектриками, не проводящими электрический ток, как правило, остаются нетронутыми. В-третьих, нагреваются даже удаленные от очага возгорания металлические изделия вроде дверных ручек. В-четвертых, явление возникает внезапно и так же внезапно может прекратиться.»

Кандидат технических наук Анатолий Стехин предлагает свою теорию. Пирокинез, по его мнению, — это холодно-плазменное горение. Объяснить суть непросто, но если в двух словах, то свободные радикалы в молекулах воды (той, из которой состоит тело) аккумулируют в себе солнечную или какую-нибудь другую энергию. И в исключительных случаях она высвобождается. В то время как снаружи температура тела не превышает 36°С, внутри она может достигать 2000°С! Этим, кстати, объясняется парадокс, упомянутый в письменных источниках: труп сгорает дотла, а обувь и одежда остаются целыми.

Есть ещё гипотеза японца Харуги Ито. Он считает, что самовозгорание человека вызвано изменением течения времени в его теле. Дескать, организм не успевает излучать в пространство вырабатываемое им тепло и сам себя испепеляет. Но и это не всё.

«Отмечено, что многие погибшие находились в депрессии или глубоком стрессе, — говорит парапсихолог Валерий Гузеев. — То есть напрашивается связь между самовозгоранием и психическим состоянием человека. Я не исключаю, что это явление вызвано деятельностью мозга: воспламенение происходит в результате неосознанного спонтанного воздействия мысли».

Возможно, в ближайшем будущем спонтанное самовозгорание человека будет детально изучено, и соответственно найдутся способы предотвращения подобной опасности.

Свежие комментарии