Esoreiter

Первые люди на Земле, или Где настоящая родина человечества?

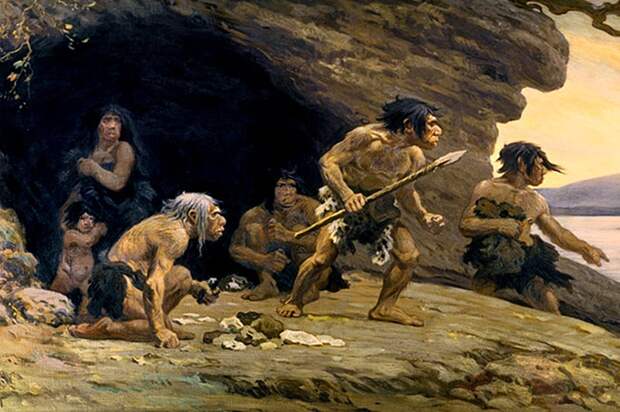

В школе нас учили: питекантроп произошёл от обезьяны, от него — неандерталец, от неандертальца — кроманьонец, а уже от него — Homo sapiens. Официальная наука очень долго придерживалась этой теории, несмотря на многочисленные нестыковки и необъяснимые факты.

Религиозная версия появления людей звучит короче и ещё туманнее: от некого божества произошёл первочеловек, а от него — все остальные народы и расы. Как же оно было на самом деле?Питекантропы против неандертальцев

Несмотря на некоторое внешнее сходство, ни питекантропы, ни их потомки неандертальцы не были нашими предками. Согласно данным генетики, прямые прародители современных людей — кроманьонцы — выходцы из Африки. Ведущие антропологи Европы и Америки пришли к мнению, что, если общий предок и существовал, генетическое расхождение между кроманьонцами и неандертальцами произошло около 500 тысяч лет назад. И значит, велика вероятность того, что это два разных вида древних людей, которые сосуществовали бок о бок многие тысячи лет. Не сказать чтобы мирно: профессор университета Бордо Жан-Жак Юблен уверен, что они враждовали между собой. Очень часто на стоянках неандертальцев находят обглоданные кости кроманьонцев, а на стоянках кроманьонцев — съеденных неандертальцев. Но генетики нашли также доказательства смешения между неандертальцами и кроманьонцами. Подобный факт тоже свидетельствует о том, что эти разные народы жили на Земле в один и тот же отрезок времени. И стало быть, не являются последовательными звеньями эволюции от обезьяны к человеку.

Не обезьяны мы - и точка!

Вообще, эволюционная цепочка не может похвастать своей целостностью. Так, до сих пор не найдено переходное эволюционное звено от самого развитого примата к самому примитивному человеку. Похоже, его в природе просто не существует. У нас с обезьянами нет ничего общего. Человеку, например, нельзя пересадить органы и ткани обезьяны. А ведь, происходи мы от них, совместимость была бы почти 100%. Между тем по тканевой совместимости к Homo sapiens ближе всего… свинья! Это не доказывает, что мы произошли от свиньи, но уж не от обезьяны — точно.

Сила тяжести

Дальше — больше! Почти все земные млекопитающие, сопоставимые с людьми по размеру и весу, особенно приматы, бегают гораздо быстрее нас. Они легко запрыгивают на высоту, недостижимую для человека, и легко спрыгивают с высоты, травмоопасной для него. О чём это говорит? О том, что земные животные лучше приспособлены к силе тяжести Земли, чем Homo sapiens. А если к вышесказанному добавить, что человек — единственное существо на планете, которое страдает остеохондрозом, то вывод напрашивается сам собой: людские скелет и мышцы рассчитаны на более слабую силу тяжести, чем на Земле. Например, на марсианскую, что в 2,63 раза меньше земной. На более слабую гравитацию рассчитаны и наши кровеносная и выделительная системы.

Когда тело долго находится в вертикальном положении, эти системы начинают сбоить, что выражается в застое крови, лимфы и жидкости в нижних отделах организма. Кстати говоря, неандертальцы были немного ниже Homo sapiens, зато обладали крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой, что делало их более приспособленными к земной гравитации. При этом по объёму мозга они даже превосходили современных людей, у них была развита речь и абстрактное мышление. И уж раз речь зашла о здоровье, стоит отметить: неандертальцам были незнакомы многие наследственные заболевания Homo sapiens: аутизм, болезнь Альцгеймера, синдром Дауна, шизофрения. На Земле эти патологии встречаются только у человека. Похоже, мы их откуда-то завезли.

Родовая травма

У большинства новорождённых детей в первые месяцы жизни наблюдается такой неврологический симптом, как гипертонус. Появляется он вследствие сдавливания, травмирования структур головного мозга младенца в момент прохождения головки ребёнка по родовым путям. Причина этого — несоответствие диаметра головы новорождённого диаметру родовых путей. Современная медицина считает гипертонус, а значит, и сдавление мозга вариантом нормы. Однако у детей, рождённых посредством кесарева сечения, такой травмы мозга нет и, как следствие, нет и гипертонуса.

Многолетние наблюдения свидетельствуют: «кесарята» лучше развиваются, легче обучаются, гораздо меньше страдают от головных болей и других мозговых патологий в зрелом возрасте. Кроме того, несоответствие диаметра головки ребёнка диаметру родовых путей приводит к тому, что роды у женщин протекают крайне болезненно и травмоопасно — как для матери, так и для ребёнка. Однако у других млекопитающих на нашей планете роды являются обычным физиологическим процессом, не связанным с болью или вредом для здоровья самки или детёныша.

Те же неандертальские женщины были кряжистыми и широкотазыми. Скорее всего, и у них роды протекали легко, а новорождённые не знали гипертонуса.

Причина этого в том, что практически у всех земных живородящих диаметр головки новорождённого детёныша идеально соответствует диаметру родовых путей самки, что явилось результатом, по всей видимости, длительного и постепенного эволюционного процесса.

Но исключения, конечно, есть — это те виды животных, которые появились в результате селекционной работы человека. Например, практически у всех собак декоративных пород роды протекают тяжело, с осложнениями, и часть щенков погибает, несмотря на ветеринарную помощь. Но исключения только подтверждают общие правила.

Настоящая родина человечества

Если суммировать вышеизложенные факты, то можно сделать вывод, что Земля — не родной дом Homo sapiens. Складывается впечатление, что наши предки появились и развивались на другой планете, с меньшей силой тяжести. И имели меньший объём мозга, которого им, видимо, вполне хватало. Но по какой-то причине их переселили на Землю, где, однако, уже господствовали коренные жители — неандертальцы. Очевидно, для повышения конкурентоспособности нашим предкам был искусственно увеличен мозг и даны определённые технологические знания. И неизвестные благодетели добились желаемого результата: неандертальцы вымерли, Homo sapiens прижились на этой планете и уверовали в теорию о том, что они и есть коренные жители Земли. Но теперь все больше учёных умов называют Марс настоящей родиной человечества. Разумеется, подтвердить или опровергнуть эту гипотезу мы сможем лишь тогда, когда нога человека ступит на эту загадочную планету.

Если мы не потомки питекантропов и неандертальцев, то кто же наши предки? От кого произошли кроманьонцы и как они попали в древности на Африканский континент? Пока прямых и достоверных ответов на эти вопросы нет. Зато есть достаточное количество на первый взгляд разрозненных фактов, позволяющих взглянуть на происхождение Homo sapiens с необычной точки зрения.

=0=0=

Убийство по Достоевскому

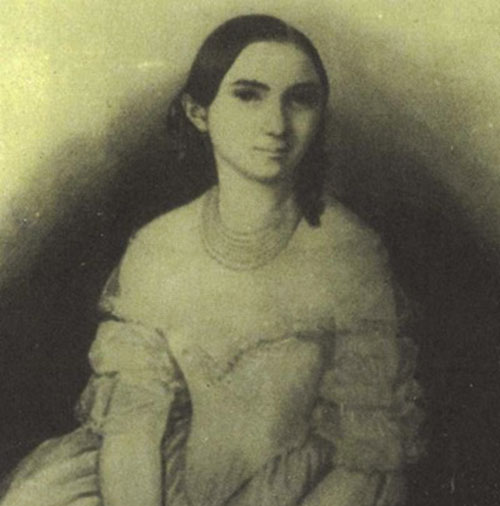

21 января 1893 года в Москве, в собственном доме, была жестоко убита Варвара Михайловна Карепина. Обстоятельства её смерти практически полностью совпали с историей убийства знаменитой старухи-процентщицы из «Преступления и наказания» Достоевского.

Злая ирония судьбы заключалась в том, что Варвара Карепина приходилась знаменитому писателю родной сестрой. Эта жуткая история стала одним из самых резонансных уголовных дел последнего десятилетия XIX века.

Варвара Михайловна, которую гениальный брат по молодости очень любил и уважал, словно сошла со страниц легендарного романа писателя. Овдовев, она много лет жила в полном уединении в одном из своих доходных домов, которых у неё было пять. Сын работал в Варшаве, дочь проживала с семьёй отдельно на Пресне.

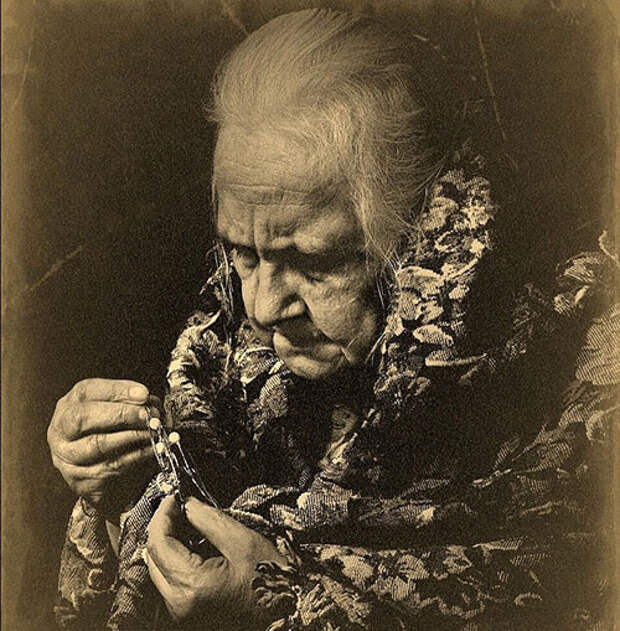

В преклонном возрасте Карепина очень изменилась: боялась посторонних людей и не пускала их в дом, была настолько скаредна, что не имела ни кухарки, ни прислуги. И очень страшилась, что её обворуют. Но что же было красть?

Не так чтобы очень много, но всё же: 12 тысяч рублей в ценных бумагах — их она попрятала по разным углам квартиры. Ещё имелись деньги за арендную плату, взимаемую с жильцов, и 100 рублей наличными, присланные сыном к Новому 1893 году. Но больше всего Варвара Михайловна переживала, что воры позарятся на золотые карманные часы её покойного мужа и собственные старинные наручные часы, подаренные Петром Карепиным на свадьбу.

Между тем, по городу ходили упорные слухи, будто старуха, урождённая Достоевская, на самом деле очень богата. Якобы только что она продала доходный дом за 30 тысяч рублей. За две недели до смерти какой-то лихой молодец на улице выхватил у Варвары Михайловны ридикюль с деньгами и ключами от квартиры. Старуха после этого совсем лишилась покоя и вовсе перестала к себе пускать кого бы то ни было.

Ранним утром 21 января 1893 года молодой дворник Иван Архипов почувствовал запах гари и, постучав в двери артистки, проживавшей на первом этаже, попросил вместе с ним подняться наверх для выяснения обстоятельств. Дым валил из квартиры хозяйки дома.

Немедленно была вызвана полиция и вышиблена дверь, за которой стражи закона обнаружили полуобгоревший труп Варвары Михайловны. Сразу же возникло подозрение, что покойная, по-видимому, опрокинула на себя лампу, когда пыталась заправить её керосином.

Но осмотр тела заставил отказаться от этой версии. Если бы Карепина действительно опрокинула на себя лампу, то сгорела бы в первую очередь её юбка, а не верхняя часть одежды и тем паче лицо. Старушку явно кто-то убил и ограбил, так как при тщательном осмотре оказалось, что из квартиры исчезли и процентные бумаги, и золотые часы, и подарочные 100 рублей.

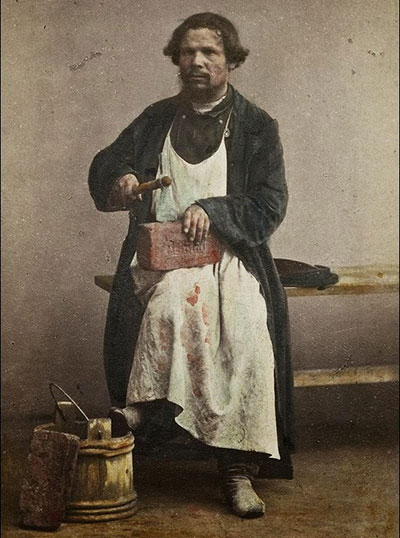

Первым в список подозреваемых попал тот самый дворник Архипов, который обнаружил мёртвую хозяйку, ибо буквально через неделю после похорон Карепиной он справил себе новую одежду и, в частности, купил красивые кожаные сапоги вместо полудырявых валенок. К тому же, он чаще стал появляться в трактирах, да не один, а с новой подружкой.

И ещё один странный тип привлёк к себе внимание следствия — Фёдор Юргин, постоянный клиент публичных домов Рождественского бульвара. Правда, следователи поначалу и не думали сводить двух этих персонажей воедино. Однако помогла случайность. Юргин не поделил девицу лёгкого поведения Анну с неким молодым человеком по имени Александр.

Их частые стычки до поры до времени девушку лишь забавляли: никому из двух ухажеров она не отдавала предпочтения. Однако всё изменилось, когда Юргин внезапно разбогател. Он купил себе дорогую шубу из лисьего меха, принялся разбрасываться деньгами и заваливать Анну дорогими подарками.

Ревнивцу Саше только и оставалось, что стоять в сторонке да смотреть на заливающуюся смехом Анну, которая теперь очень дорожила и даже гордилась вниманием Юргина. Оно и понятно: не у каждого клиента при себе имеется кипа процентных бумаг. Об этом неоспоримом преимуществе поклонника Александру тоже было доложено.

Что было делать бедному юноше? Поскольку действие разворачивалось не в романе, то отправился он отнюдь не к пруду, а к своему крестному отцу — агенту сыскной полиции. И подробно доложил обо всех своих подозрениях. Заскрипела следственная колымага.

Выяснилось, что Фёдор Юргин происходит из крестьян Владимирского уезда, работает сезонным каменщиком да к тому же является дальним родственником того самого дворника Ивана Архипова, что работал у Карепиной. Юргина тут же арестовали на его квартире по Семёновской улице, где и были найдены все вещи убитой вдовы.

На допросах 19-летний Иван Архипов клялся, что не собирался убивать хозяйку, якобы к этому злодейству его склонил Юргин — более опытный и старший по возрасту. Дескать, вся его вина состоит лишь в том, что он случайно поделился с родственником мыслями о богатстве Карепиной.

Однако идея убийства вдовы крепко засела в голове Фёдора Юргина, бывшего в тот момент практически на мели: сезонные работы закончились, и денег не хватало даже на хлеб. А тут удача сама плывёт в руки. 21 января 1893 года «братья» осуществили свой злодейский план.

На беду старухи Карепиной, единственный человек, которому она доверяла, был Иван Архипов. Она целых 20 лет знала его отца, а мальчик буквально вырос на её глазах. Поэтому и взяла парня к себе дворником. Мало того, поселила его в своей кухне.

Когда тот по обычаю уходил куда-нибудь, Варвара Михайловна всегда запирала за ним дверь. Это и сыграло на руку преступникам, ведь бесшумно проникнуть в квартиру Карепиной не удалось бы, так как она практически не выходила из дома.

Крикнув в тот злосчастный вечер из прихожей, что он уходит, Архипов спрятался за перегородкой. Через пару минут появилась Карепина, чтобы закрыть за Иваном дверь. И тут же была схвачена Юргиным. Задушил он её мгновенно. Затем, забрав из кармана юбки ключи от столов и шкафов, выгреб оттуда всё самое ценное, что было в доме.

Последним актом убийства стала имитация случайной гибели — Юргин облил керосином из лампы стол и тело покойной, а Архипову приказал ночью, когда жильцы заснут, бросить на одежду Карепиной горящую спичку, что тот и сделал. Когда дым повалил клубами, «проснувшийся» в своей кухне Архипов бросился к соседям, потому что никак якобы не мог открыть запертую в покои хозяйки дверь.

За совершенное преступление Фёдор Юргин был приговорён к бессрочным каторжным работам. Иван Архипов также отправился на каторгу на целых 20 лет. А невероятные совпадения жизненных реалий и литературной фантазии гениального Достоевского до сих пор поражают воображение.

=0=0=

Корея: короли и наложницы

Положение женщины в жестко регламентированном конфуцианском обществе отличалось особой приниженностью: в корейском фольклоре вы не найдете не только думающей, но и действующей положительной героини. Вместо этого будет красавица, которая сидит и покорно ждет своей участи. А там уже выходит замуж или бросается в речку, - как старшие скажут.

Король и его женщины

Гарем... С давних времен слово это волновало воображение христиан, которых церковь вот уже тысячу лет упорно воспитывает в духе единобрачия.

За пределами христианского мира гаремы существовали повсюду, и Корея не была исключением: вплоть до середины XX в. корейские законы разрешали мужчинам иметь наложниц.

Впрочем, на практике законом пользовались немногие, поскольку большинству это было просто не по карману, а наложницы были тогда предметом роскоши, как это ни антигуманно. Но, сколько бы наложниц у корейца не было (редко даже самый богатый человек мог содержать больше двух-трех), жена у него была все равно только одна, и только она пользовалась соответствующими юридическими правами.

Не удивительно, что больше всего наложниц имел король. Однако и у корейского короля была только одна жена. Между главной женой и наложницами лежала пропасть, практически непроходимая.

Конечно, король мог, если ему уж очень хотелось, развестись с женой и официально провозгласить новой женой бывшую наложницу.

Такие ситуации в корейской истории действительно случались (например, так поступил король Сукчжон в конце XVII в.), но очень редко. Во-первых, королева обычно происходила из какого-либо влиятельного аристократического рода, и ее многочисленные родственники вполне могли за нее постоять. Например, развод того же Сукчжона вызвал немало политических проблем самого серьезного свойства.

Наложницы же были, как правило, если и не простолюдинками, то уж, по крайней мере, происходили из довольно захудалых знатных родов; за их спинами не было влиятельных и богатых семей, так что соперничать с королевой на равных они не могли. Во-вторых, развод с женой считался поступком, не совсем достойным короля.

Поэтому, как бы король ни относился к королеве, она обычно оставалась его женой, хозяйкой дома (точнее, дворца) и официальной соправительницей страны.

Наложница - профессия почетная

Впрочем, сказать, что корейская королева разделяла трон, было бы преувеличением.

Она участвовала во многих официальных (как мы бы сейчас сказали, «протокольных» мероприятиях), но в целом женщинам старой Кореи в политику открыто вмешиваться не полагалось.

И все же порой королевы обладали огромной реальной властью. В конце XIX века королева Мин, жена последнего корейского короля Кочжона, во многом определяла внутреннюю и внешнюю политику страны. Однако формально жены остальных корейских королей вели себя, как тихие затворницы.

Кстати сказать, известное суждение о том, что «жениться по любви не может ни один король» написано для корейских владык: жену для короля подбирали родители или, если король вступал на престол малолетним, регентский совет, и исходили они при этом вовсе не из личных симпатий короля, а из сложных политических расчетов.

Если жена королю не нравилась - в его распоряжении были наложницы, которых он выбирал сам, но при этом выказывать формальное почтение жене он был обязан все равно.

Итак, наложницы. Часто спрашивают, - сколько их было? Никаких ограничений не существовало. Обычно официально признанных наложниц было 10-15, но в распоряжении короля были также и кунънё, то есть, в буквальном переводе, - «женщины дворца». Кунънё являлись дворцовыми служанками.

Они мыли, убирали, стирали, готовили и делали тысячи прочих дел, без которых невозможна жизнь огромного дворцового комплекса. При этом кунънё были не просто служанками. К моменту «поступления на работу» они должны были быть девственницами и считались потенциальными наложницами короля.

Король мог провести ночь с любой приглянувшейся ему служанкой из «резерва» наложниц; зато сексуальная связь кунънё с любым другим мужчиной приравнивалась к измене супругу, то есть, самому королю (даже в том случае, если король до этого и в глаза не видел виновницу).

Набирали кунънё один раз в десять лет, при этом и они, и их родители должны были обладать хорошим здоровьем, а также иметь «чистую» биографию - никаких там предков, осужденных за уголовные или политические преступления. Обычно на службу во дворец отбирали совсем маленьких девочек, которым было только 5-6 лет.

Первые 15 лет жизни во дворце считались временем ученичества, после чего девушки получали звание «дворцовой прислужницы». Любопытно, что проводившаяся по этому случаю церемония была копией свадебного ритуала. Единственное отличие заключалось в том, что на этой «свадьбе»... отсутствовал жених; ведь «виртуальным женихом» был сам король.

Даже если кунънё с годами покидала дворцовую службу и возвращалась в «большой мир», вступать в брак она не могла, поскольку до конца жизни она формально числилась в «резервных наложницах» его величества.

Производство наследников

Каждая из «женщин дворца» мечтала стать настоящей наложницей, «хозяйкой задних покоев». Для этого, во-первых, кунънё должна была провести с королем ночь (подняться до «королевской милости»).

«Королевская милость» доставалась, впрочем, немногим.

У большинства жизнь проходила на кухнях и в прачечных, в вышивальных мастерских и кладовых дворца, то есть, там, куда его величество, понятное дело, не заглядывал, и где шанс попасться королю на глаза и привлечь к себе его внимание был практически равен нулю.

Хотя даже одна или две ночи, проведенные в королевской постели, ничего не означали: для того, чтобы стать официально признанной наложницей, женщина должна была родить королю ребенка. Из 300-400 находившихся во дворце кунънё полноправными королевскими наложницами обычно становились лишь 10-15.

Большинству же оставалось надеяться на то, что со временем они смогут сделать карьеру и дослужиться, скажем, до «старшей служанки», своего рода фрейлины. «Старшие служанки» уже прислуживали королеве и наложницам, или же были начальницами всяческих дворцовых хозяйственных служб.

С политической точки зрения, главная задача наложниц заключалась вовсе не в том, чтобы время от времени разделять с королем ложе и радовать его. На них возлагалась куда более важная миссия: обеспечить стабильность династии, производя на свет сыновей -потенциальных наследников.

По корейским законам, король назначал официального наследника почти сразу же после вступления на престол. Традиция требовала отдавать предпочтение сыновьям от жены (если, конечно, таковые были), а не от наложниц, но это правило часто нарушалось. Наследником мог стать любой из его обычно многочисленных сыновей, и при этом - не обязательно старший.

Историки подсчитали, что только каждый четвертый корейский король был из числа старших сыновей. Если король был бездетным, он мог назначить наследником престола своего брата, племянника или иного близкого родственника. Однако подобное решение было чревато смутой, поэтому для обеспечения устойчивости династии необходимо было, чтобы король имел как можно больше сыновей.

Официальный «принц» всегда мог умереть (детская смертность в те времена была очень высокой), поэтому потенциальный «запас» наследников был жизненно необходим. Именно этим и объясняется наличие наложниц, задача которых была проста: рожать мальчиков - чем больше, тем лучше. Например, у Тхэчжона (годы правления 1400-1418) было 29 сыновей и дочерей, а у Сончжо (1567-1608) - 25. Причем дети, умершие в младенчестве, не учитывались.

Корейский вариант гарема во многом отличался от варианта ближневосточного. Главное отличие заключалось в том, что корейские королевские наложницы и официально и по сути были не такими бесправными, как женщины сералей султанов и ханов, находившиеся под полным контролем надсмотрщиков-евнухов.

Это и понятно, ведь они были не пленницами и даже не крепостными, к тому же сохраняли связи с миром за пределами дворца...

=0=0=

Черногорцы проголосовали за независимость

По предварительным данным, более 56% избирателей Черногории проголосовали в поддержку независимости.

По договоренности с Европейским Союзом, сторонники независимости должны набрать на прошедшем в воскресенье референдуме минимум 55% голосов, чтобы добиться отделения от Сербии.

Активность избирателей была высокой. По некоторым данным, в референдуме приняли участие более 86% избирателей Черногории

Свежие комментарии