Почему американцы не решились напасть на СССР?

В обсуждении вопросов стратегии применения ядерного оружия время от времени проскакивает тезис о том, что США не решились напасть на СССР и развязать неограниченную ядерную войну только лишь потому, что СССР имел свое ядерное оружие и мог нанести свой удар, потому ядерное оружие сдерживало вероятную американскую агрессию.

Этот тезис часто формулируется как своего рода истина, не требующая доказательств. Да и вообще, всяких работ и публикаций, где развивается тема ядерного сдерживания, просто не перечесть.

Я же считаю, что этот тезис не только ошибочен, но и базируется на "гранитном фундаменте" явно недостаточного знания военной истории после окончания Второй мировой войны. Из поля зрения сторонников этого тезиса о ядерном сдерживании совершенно выпадают ключевые обстоятельства, которые совершенно меняют все существо дела.

Начать нужно с того, что советское командование, которое в начале 1960-х годов разработало теорию ведения войны с применением ядерного оружия, вовсе не отводило ему абсолютно решающей роли и не собиралось пересматривать базовые представления о военном деле.

Ядерное оружие предполагалось применять в рамках действий всех родов войск, строго согласованных между собой в форме стратегической операции. Или более конкретно:

При этом, поскольку ядерные удары не могли добиться полного уничтожения противника, предполагалось его добивать:

Полный разгром противника должен был достигаться тактическими ядерными ударами, после которых следовали действия полностью механизированных и высокомобильных общевойсковых соединений или частей. Вероятность тактического ядерного удара противника заставляла отказываться от сосредоточения сил, проводить рассредоточение и по фронту и в глубину. Действия рассредоточенных сил определялись нанесением тактических ядерных ударов, которые подавляли и частично уничтожали оборону противника, а общевойсковые соединения должны были немедленно направить свой удар на районы, уже пораженные ядерным ударом, быстро пройти зону ядерного взрыва и устремиться дальше в глубину построения противника.

Характеризуя ядерные удары, советское командование подчеркивало возможность маневра огнем, то есть быстрого сосредоточения ядерных ударов по важным целям, переноса и рассредоточения при необходимости. Использование терминологии, пришедшей из артиллерии, а также общий характер применения ядерного оружия в войне, явно говорит о том, что советское командование воспринимало ракетно-ядерное оружие как разновидность артиллерии, только особо мощной и особо дальнобойной. Ракетно-ядерное оружие всех типов позволяло провести очень быструю (Маршал Советского Союза В.Д. Соколовский писал о 30 минутах нанесения ядерного удара) и масштабную артподготовку стратегического наступления, от поражения передовых сил противника до разрушения военно-хозяйственных объектов в его глубоком тылу, то есть на всю стратегическую глубину. Ядерная артподготовка потрясала и ослабляла противника, открывая возможность перед механизированными соединениями стремительного рывка, маневра и быстрого достижения полного разгрома сил противника.

Эти взгляды были сформулированы в начале 1960-х годов, и от них не отказывались вплоть до начала 1990-х годов, когда в официальной военной стратегии появилась идея "ядерного сдерживания". Советская доктрина ставила на сочетание ядерной артподготовки с мощным танковым наступлением.

Распространению "ядерного сдерживания" немало способствовало то, что у нас нет до сих пор послевоенной истории Советской армии. Что это была за армия, какова была ее структура, какие у нее были стратегические и оперативные планы, к чему готовились и как собирались сокрушить противника. Военные историки охотно пишут историю войн, а Советская армия после Второй мировой войны не участвовала в крупномасштабной войне, так что вроде бы и писать не о чем (всякого рода локальные конфликты и региональные войны, конечно, исследуются, хотя тоже далеко не все). Вот из этого невнимания и следуют ошибочные выводы.

У Советской армии был инструмент, который радикально менял стратегическую ситуацию в ее пользу. Это была Группа советских войск в Германии (ГСВГ). В ней на начало 1980-х годов было 429 тысяч человек личного состава, 3600 орудий и минометов 7900 танков, 831 самолет и 261 вертолетов. ГСВГ являлась самой крупной группой войск, полностью механизированной и моторизованной, оснащенной новейшей техникой и вооружениями, поддерживающей постоянную боевую готовность.

Буквально несколько дней назад из печати вышла моя книга "Группа советских войск в Германии: 50 лет на грани ядерной войны", которую я подготовил по настоятельной просьбе ветеранов ГСВГ. В ней я поставил перед собой задачу выяснить, какую роль играла эта группа войск и почему мы должны ее помнить. Даже поверхностное исследование (по причине ограниченного времени на работу) показало ее теснейшую связь с планами ядерной войны и проведением стратегических наступательных операций. Все то, о чем писали советские маршалы по части стратегии ядерной войны, в первую очередь должна была выполнить именно ГСВГ.

Воевать ей предстояло в условиях изобильнейшего применения ядерного оружия, которого в Европе было сосредоточено непредставимо много. НАТО имело около 6 тысяч оперативно-тактических ядерных зарядов (вместе с ядерными снарядами) и 4,5 тысяч боеголовок на стратегических носителях, размещенных в Европе и прилегающих морях. Советский ядерный арсенал в Европе точно неизвестен, но есть сведения о том, что имелось 1,3 тысяч ядерных боеголовок тактических ракет и около 2 тысяч ядерных боеприпасов другого типа (в том числе ядерных снарядов). По моим прикидкам, обе стороны могли произвести в ходе войны на территории Германии около 4 тысяч ядерных взрывов (в зону сильных разрушений попало бы 11% территории страны). Больше половины сил с обеих сторон было бы, вероятно, уничтожено во время первой волны обмена ядерными ударами.

Но дальше вступал в действие такой фактор. Советские войска, как известно, были оснащены бронетехникой с противоатомной защитой (танки, БМП, САУ), весьма устойчивой перед ядерным взрывом. Танк выдерживает взрыв 30 кт на расстоянии примерно 800 метров без потери боеспособности, БМП — около 1500 метров. Для чего потребовалась противоатомная защита бронетехники? Не только и не столько для того, чтобы пережить ядерный удар противника, тем более, что вероятность поражения развернувшегося в рассредоточенный порядок и наступающего танкового батальона весьма невелика. Даже удачное попадание тактического заряда по наступающему танковому батальону приведет к выходу из строя примерно половины его танков.

Главное было в другом: противоатомная защита позволяла механизированным частям и соединениям наступать за ядерным огневым валом. То есть, ядерным снарядом или тактической ракетой наносится удар по противнику, тогда как передовые танковые подразделения находятся примерно в километре от места удара. После прохождения ударной волны, они рвут вперед, под "ядерный грибок", где противник уничтожен, деморализован и шокирован. Танки проходят зону ядерного взрыва, за ними БМП и самоходки, добивая все, что попалось на глаза, и развивают наступление дальше, вглубь территории противника. Все это делается очень быстро, в течение буквально 30-40 минут или менее.

Самое интересное, что такой метод ведения наступления признавался даже в открытой печати:

Учитывая то, что ядерными снарядами могли стрелять самоходки, это давало танковым соединениям колоссальную мощь. Скажем, в 10-й гвардейской танковой дивизии было 36 САУ 2С3 "Акация". Если в каждой из них было по одному снаряду 3БВ3 мощностью 2,5 кт, то дивизия имела бы 36 снарядов общей мощностью 90 кт. Отсюда и вывод, что даже без поддержки ракетчиков и авиации, в таком духе наступления под "ядерный грибок", 10-я гвардейская танковая дивизия была вполне в состоянии пробить себе дорогу и добраться до Ла-Манша.

Потому и не решились, что у них не было адекватных средств противодействия танковым силам ГСВГ в условиях непредставимо жестокого ядерного побоища. К чему это вело?

Американская стратегия ведения войны также предусматривала поддержку наступления наземных войск ядерными ударами, и для этого в Западной Европе США и НАТО держали свою крупную группировку войск. Но она занимала невыгодные позиции, поскольку позади нее был Атлантический океан, а стратегическая глубина ТВД была невелика, около 400-500 км в зависимости от направления. Советский танковый прорыв прижимал их к морю.

Доставка подкреплений из США требовала времени на морские перевозки и на восстановление европейских портов после ядерных ударов для разгрузки войск, техники и грузов. СССР имел в переброске подкреплений преимущество, поскольку навести временные переправы вместо разрушенных мостов, восстановить по минимуму железные дороги и станции было проще и требовало меньше времени. Советская армия могла быстрее пополнять потрепанные части и наращивать силу ударов, чем НАТО.

Американское командование все это тщательно проанализировало и пришло к выводу, что в случае войны советские войска могут захватить всю Западную Европу, вплоть до Гибралтара. В таком случае ядерная война заканчивалась патом. Коммунисты не могли окончательно свалить капиталистов, поскольку не могли перебросить свои войска через Атлантику, но и капиталисты тоже лишались возможности добить и свалить ослабленных массированным ядерным ударом коммунистов, поскольку их европейская группировка терпела поражение и НАТО лишалось важнейшего стратегического плацдарма на континенте.

Вот и все. Начинать глобальную ядерную войну, которая в сложившихся условиях почти неизбежно завершалась патом, было с очевидностью бессмысленно для американского командования и политического руководства. Огромные жертвы, разрушения и ущерб... и что? Потому вариант войны был отвергнут, американцы стали искать решение проблемы в сфере психологической войны и нашли его.

Отсюда и вывод: тезис о "ядерном сдерживании" и его чудодейственности основан в сущности на сильной недооценке, даже игнорировании реальной военной истории холодной войны, то есть этот тезис неверен с фактической стороны.

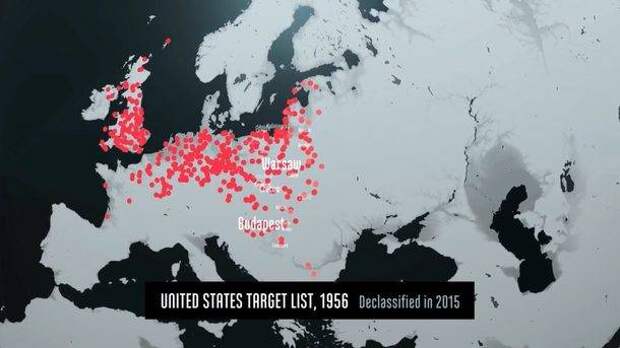

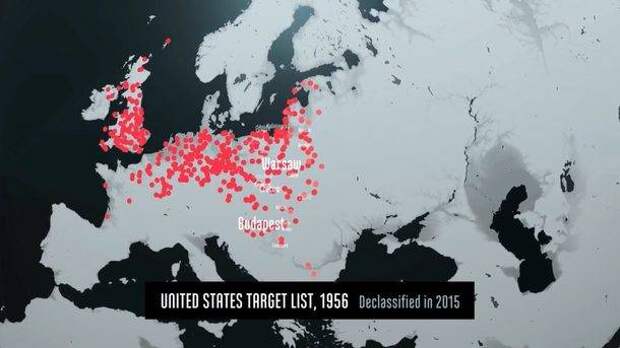

Американская схема, позволяющая судить о планируемом размахе ядерной войны в Европе. Это ранняя версия, когда тактического ядерного оружия еще было немного

Я же считаю, что этот тезис не только ошибочен, но и базируется на "гранитном фундаменте" явно недостаточного знания военной истории после окончания Второй мировой войны. Из поля зрения сторонников этого тезиса о ядерном сдерживании совершенно выпадают ключевые обстоятельства, которые совершенно меняют все существо дела.

Ядерный удар — разновидность артподготовки

Начать нужно с того, что советское командование, которое в начале 1960-х годов разработало теорию ведения войны с применением ядерного оружия, вовсе не отводило ему абсолютно решающей роли и не собиралось пересматривать базовые представления о военном деле.

Ядерное оружие предполагалось применять в рамках действий всех родов войск, строго согласованных между собой в форме стратегической операции. Или более конкретно:

"Стратегическая операция ядерной войны включала действия видов Вооруженных сил, проводимые по единому замыслу, плану и под единым стратегическим руководством.

Главным содержанием операции стали ядерные удары Ракетных войск стратегического назначения". (Военная стратегия, 1963, с. 95).

При этом, поскольку ядерные удары не могли добиться полного уничтожения противника, предполагалось его добивать:

"Для окончательного разгрома уцелевших группировок противника предусматривалось проводить наступательные операции фронтов, воздушно-десантные операции, а на некоторых направлениях — операции флотов и прифронтовых соединений войск ПВО страны" (Военная, стратегия, 1963, с. 95).

Полный разгром противника должен был достигаться тактическими ядерными ударами, после которых следовали действия полностью механизированных и высокомобильных общевойсковых соединений или частей. Вероятность тактического ядерного удара противника заставляла отказываться от сосредоточения сил, проводить рассредоточение и по фронту и в глубину. Действия рассредоточенных сил определялись нанесением тактических ядерных ударов, которые подавляли и частично уничтожали оборону противника, а общевойсковые соединения должны были немедленно направить свой удар на районы, уже пораженные ядерным ударом, быстро пройти зону ядерного взрыва и устремиться дальше в глубину построения противника.

Характеризуя ядерные удары, советское командование подчеркивало возможность маневра огнем, то есть быстрого сосредоточения ядерных ударов по важным целям, переноса и рассредоточения при необходимости. Использование терминологии, пришедшей из артиллерии, а также общий характер применения ядерного оружия в войне, явно говорит о том, что советское командование воспринимало ракетно-ядерное оружие как разновидность артиллерии, только особо мощной и особо дальнобойной. Ракетно-ядерное оружие всех типов позволяло провести очень быструю (Маршал Советского Союза В.Д. Соколовский писал о 30 минутах нанесения ядерного удара) и масштабную артподготовку стратегического наступления, от поражения передовых сил противника до разрушения военно-хозяйственных объектов в его глубоком тылу, то есть на всю стратегическую глубину. Ядерная артподготовка потрясала и ослабляла противника, открывая возможность перед механизированными соединениями стремительного рывка, маневра и быстрого достижения полного разгрома сил противника.

Эти взгляды были сформулированы в начале 1960-х годов, и от них не отказывались вплоть до начала 1990-х годов, когда в официальной военной стратегии появилась идея "ядерного сдерживания". Советская доктрина ставила на сочетание ядерной артподготовки с мощным танковым наступлением.

Наступление под "ядерный грибок"

Распространению "ядерного сдерживания" немало способствовало то, что у нас нет до сих пор послевоенной истории Советской армии. Что это была за армия, какова была ее структура, какие у нее были стратегические и оперативные планы, к чему готовились и как собирались сокрушить противника. Военные историки охотно пишут историю войн, а Советская армия после Второй мировой войны не участвовала в крупномасштабной войне, так что вроде бы и писать не о чем (всякого рода локальные конфликты и региональные войны, конечно, исследуются, хотя тоже далеко не все). Вот из этого невнимания и следуют ошибочные выводы.

У Советской армии был инструмент, который радикально менял стратегическую ситуацию в ее пользу. Это была Группа советских войск в Германии (ГСВГ). В ней на начало 1980-х годов было 429 тысяч человек личного состава, 3600 орудий и минометов 7900 танков, 831 самолет и 261 вертолетов. ГСВГ являлась самой крупной группой войск, полностью механизированной и моторизованной, оснащенной новейшей техникой и вооружениями, поддерживающей постоянную боевую готовность.

Буквально несколько дней назад из печати вышла моя книга "Группа советских войск в Германии: 50 лет на грани ядерной войны", которую я подготовил по настоятельной просьбе ветеранов ГСВГ. В ней я поставил перед собой задачу выяснить, какую роль играла эта группа войск и почему мы должны ее помнить. Даже поверхностное исследование (по причине ограниченного времени на работу) показало ее теснейшую связь с планами ядерной войны и проведением стратегических наступательных операций. Все то, о чем писали советские маршалы по части стратегии ядерной войны, в первую очередь должна была выполнить именно ГСВГ.

Воевать ей предстояло в условиях изобильнейшего применения ядерного оружия, которого в Европе было сосредоточено непредставимо много. НАТО имело около 6 тысяч оперативно-тактических ядерных зарядов (вместе с ядерными снарядами) и 4,5 тысяч боеголовок на стратегических носителях, размещенных в Европе и прилегающих морях. Советский ядерный арсенал в Европе точно неизвестен, но есть сведения о том, что имелось 1,3 тысяч ядерных боеголовок тактических ракет и около 2 тысяч ядерных боеприпасов другого типа (в том числе ядерных снарядов). По моим прикидкам, обе стороны могли произвести в ходе войны на территории Германии около 4 тысяч ядерных взрывов (в зону сильных разрушений попало бы 11% территории страны). Больше половины сил с обеих сторон было бы, вероятно, уничтожено во время первой волны обмена ядерными ударами.

Но дальше вступал в действие такой фактор. Советские войска, как известно, были оснащены бронетехникой с противоатомной защитой (танки, БМП, САУ), весьма устойчивой перед ядерным взрывом. Танк выдерживает взрыв 30 кт на расстоянии примерно 800 метров без потери боеспособности, БМП — около 1500 метров. Для чего потребовалась противоатомная защита бронетехники? Не только и не столько для того, чтобы пережить ядерный удар противника, тем более, что вероятность поражения развернувшегося в рассредоточенный порядок и наступающего танкового батальона весьма невелика. Даже удачное попадание тактического заряда по наступающему танковому батальону приведет к выходу из строя примерно половины его танков.

Трудно найти хорошую фотографию развернувшегося для наступления танкового подразделения. Эта фотография с учений в ДНР дает некоторое представление о том, что такое танковое наступление в рассредоточенных порядках

Главное было в другом: противоатомная защита позволяла механизированным частям и соединениям наступать за ядерным огневым валом. То есть, ядерным снарядом или тактической ракетой наносится удар по противнику, тогда как передовые танковые подразделения находятся примерно в километре от места удара. После прохождения ударной волны, они рвут вперед, под "ядерный грибок", где противник уничтожен, деморализован и шокирован. Танки проходят зону ядерного взрыва, за ними БМП и самоходки, добивая все, что попалось на глаза, и развивают наступление дальше, вглубь территории противника. Все это делается очень быстро, в течение буквально 30-40 минут или менее.

Ядерный блицкриг — зрелище не для слабонервных

Самое интересное, что такой метод ведения наступления признавался даже в открытой печати:

"Только танки способны вслед за ядерными ударами через образовавшиеся бреши стремительно атаковать противника, уничтожить его сохранившиеся силы и средства, преодолеть зоны радиоактивного заражения и образовавшиеся завалы и в наиболее короткие сроки выйти на противоположную сторону района ядерных взрывов". ("Танки и танковые войска", 1980, с. 225)

Учитывая то, что ядерными снарядами могли стрелять самоходки, это давало танковым соединениям колоссальную мощь. Скажем, в 10-й гвардейской танковой дивизии было 36 САУ 2С3 "Акация". Если в каждой из них было по одному снаряду 3БВ3 мощностью 2,5 кт, то дивизия имела бы 36 снарядов общей мощностью 90 кт. Отсюда и вывод, что даже без поддержки ракетчиков и авиации, в таком духе наступления под "ядерный грибок", 10-я гвардейская танковая дивизия была вполне в состоянии пробить себе дорогу и добраться до Ла-Манша.

Почему американцы не решились воевать?

Потому и не решились, что у них не было адекватных средств противодействия танковым силам ГСВГ в условиях непредставимо жестокого ядерного побоища. К чему это вело?

Американская стратегия ведения войны также предусматривала поддержку наступления наземных войск ядерными ударами, и для этого в Западной Европе США и НАТО держали свою крупную группировку войск. Но она занимала невыгодные позиции, поскольку позади нее был Атлантический океан, а стратегическая глубина ТВД была невелика, около 400-500 км в зависимости от направления. Советский танковый прорыв прижимал их к морю.

Доставка подкреплений из США требовала времени на морские перевозки и на восстановление европейских портов после ядерных ударов для разгрузки войск, техники и грузов. СССР имел в переброске подкреплений преимущество, поскольку навести временные переправы вместо разрушенных мостов, восстановить по минимуму железные дороги и станции было проще и требовало меньше времени. Советская армия могла быстрее пополнять потрепанные части и наращивать силу ударов, чем НАТО.

Американское командование все это тщательно проанализировало и пришло к выводу, что в случае войны советские войска могут захватить всю Западную Европу, вплоть до Гибралтара. В таком случае ядерная война заканчивалась патом. Коммунисты не могли окончательно свалить капиталистов, поскольку не могли перебросить свои войска через Атлантику, но и капиталисты тоже лишались возможности добить и свалить ослабленных массированным ядерным ударом коммунистов, поскольку их европейская группировка терпела поражение и НАТО лишалось важнейшего стратегического плацдарма на континенте.

Вот и все. Начинать глобальную ядерную войну, которая в сложившихся условиях почти неизбежно завершалась патом, было с очевидностью бессмысленно для американского командования и политического руководства. Огромные жертвы, разрушения и ущерб... и что? Потому вариант войны был отвергнут, американцы стали искать решение проблемы в сфере психологической войны и нашли его.

Отсюда и вывод: тезис о "ядерном сдерживании" и его чудодейственности основан в сущности на сильной недооценке, даже игнорировании реальной военной истории холодной войны, то есть этот тезис неверен с фактической стороны.

БМП-1: колесница ядерного побоища

Из всей советской послевоенной бронетехники, пожалуй, ни один образец не удостоился такого количества негативных отзывов, как БМП-1. Чего только про нее не говорили и не писали. Вспоминают и странную гладкоствольную пушку, и недостаточное бронирование вместе со спорами, пробьет ли крупнокалиберный пулемет броню или нет, и незащищенность от РПГ, и прочая, и прочая. БМП-1 успела некоторое время послужить в Бундесвере под обозначением BMP-1A1-Ost, 600 машин досталось от упраздненной Национальной народной армии ГДР. Так вот, педантичные немцы даже отметили, что десантное отделение слишком низкое и подходит только для 25% солдат (в зимнем обмундировании — для 15%), а сиденья такие узкие, что подходят только для 35% солдат. В общем, не машина, а сплошные недостатки.

При этом БМП-1 относилась к числу наиболее массовых типов бронетехники, их было выпущено около 20 тысяч, и в производстве БМП-1 находилась с 1966 по 1983 годы. Может показаться удивительным, что боевая машина со сплошными недостатками производилась столь большой серией. Можно подумать, что это очередной пример отечественной глупости.

Впрочем, не спешите. Когда эту машину делали, командование Советской Армии поголовно состояло из людей с опытом Великой Отечественной войны, изрядно понюхавших пороха. Вряд ли можно предположить, что за послевоенные годы все эти офицеры так отупели, что допустили до массового производства этот гусеничный недостаток. Они, безусловно, хорошо понимали характер войны, к которой готовились, и БМП-1 полностью отвечала их требованиям. Иначе бы они выбрали какую-то другую конструкцию.

Любая боевая техника делается под определенную тактику. Даже если командование по каким-либо причинам не пожелало обнародовать, чего именно оно требовало от конструкторов, все равно сама по себе боевая машина несет четкий отпечаток их замыслов, и эти требования можно логически вывести из особенностей ее конструкции. В общем, я считаю, что БМП-1 была хорошей боевой машиной, просто она так и не приняла участие в той войне, для которой создавалась.

Критики БМП-1 почти всегда упускают из виду то, чем машина отличалась от всех остальных бронетранспортеров, а именно любопытным сочетанием качеств: противоатомной защиты и автоматической герметизации корпуса, противорадиационного подбоя и способности плавать. Это был первый в мире образец серийной бронетехники, в котором эти качества были вместе. БТР вероятного противника, такие, как американский М113 и немецкий HS.30, не имели противоатомной защиты и не могли плавать.

БМП-1 стоит в ряду другой советской бронетехники, имевшей противоатомную защиту. Кроме нее, были еще танки, начиная с Т-55, и САУ, начиная с 2С3 "Акация". Противоатомная защита обеспечивала защиту от ударной волны ядерного взрыва на расстоянии примерно 800 метров от эпицентра тактического ядерного взрыва (до 20-30 кт) для танков, и на расстоянии примерно 1000-1200 метров для БМП и САУ. Бронетехника могла получить некоторые повреждения, но экипажи выживали и не утрачивали боеспособности. Броневая сталь защищала не только от ударной волны, но и от проникающей радиации. Радиоактивную пыль можно было смыть потом, уже после окончания боя.

Таким образом, советская танковая или мотострелковая дивизия времен «холодной войны» могла вести бой вблизи ядерного взрыва. В предыдущей статье я уже приводил некоторые сведения о тактике наступления с ядерным огневым валом, то есть первый удар наносился тактическим ядерным боеприпасом (тактической ракетой или спецснарядом для САУ), а дальше бронетехника должна была быстро пройти район ядерного взрыва, добить противника, если таковой еще был, и вырваться дальше в оперативную глубину.

При таком способе ведения боевых действий становится вполне очевидно, что у БМП-1 на поле ядерного побоища просто не должно было быть противников, способных ее обстрелять из крупнокалиберных пулеметов, РПГ или из стрелкового оружия вблизи. БМП-1 и не рассчитывалась на то, что ее окружит пехота противника и начнет поливать машину стрелковым огнем. В районе ядерного взрыва вражеская пехота будет уже лежать мертвой, сильно обожженной или сильно контуженной, в общем, неспособной к бою. Тем более что к месту взрыва БМП шли за танками на некотором удалении (около километра или чуть более) и преодолевали оборону противника уже после того, как танки добьют большую часть выживших. Мин, разумеется, тоже не должно быть, поскольку они детонируют от мощной ударной волны ядерного взрыва.

Единственное, что представляло опасность, — это танки и БТР противника с недоподжаренными экипажами. Вот для борьбы с ними БМП-1 и был оснащен пушкой 2А28 "Гром", по сути дела противотанковым гранатометом, а также ПТУР 9М14М "Малютка". Причем приоритетной целью для БМП-1 был немецкий БТР HS.30, вооруженный 20-мм пушкой HS-820, состоящий на вооружении Бундесвера, который составлял около 60% сил НАТО в Западной Германии. В лобовой схватке немецкой и советской машины у немецкого БТР шансов не было: лобовое бронирование БМП-1 достаточно хорошо защищало от 20-мм снарядов, а вот HS.30 нечего было противопоставить 73-мм кумулятивной гранате. То же самое можно сказать и об М113. Броня БМП-1 держала пулю 12,7-мм пулемета М2НВ, тогда как кумулятивная граната легко протыкала алюминиевую броню американского БТР.

Плавучесть нужна была БМП-1 для обходов. Например, есть задача взять крупный мост через реку, который защищает предмостное укрепление — Brückenkopf. Поскольку мост нужно взять целым, ядерный заряд не применяют. Танки и САУ идут в лобовую атаку, а мотострелки на БМП должны переплыть реку в нескольких километрах от моста, а потом атаковать мост и его защитников с тыла. Это наиболее эффективный способ захвата мостов, хорошо отработанный во время Великой Отечественной войны.

Так что БМП-1 прекрасно подходил для выполнения типовых задач в условиях ядерного побоища, когда основные силы и техника противника уничтожались и подавлялись ядерными ударами. Для этих задач машина была вооружена не то чтобы хорошо, а даже избыточно мощно, так сказать, с гарантией. Конструкторы также постарались улучшить машину за счет небольшой высоты и малого силуэта (что имело значение и для защиты от ударной волны ядерного взрыва, и для снижения заметности для противника, и для затруднения поражения; правда, пришлось пожертвовать удобствами мотострелков в десантном отделении), за счет размещенных под углами броневых плит. Позаботились также и о запасе хода, выработав остроумную идею превратить двери десантного отделения в дополнительные баки.

Попробуйте придумать что-то лучшее для ядерного побоища, чем БМП-1.

Но такой крупномасштабной войны с изобильным применением ядерного оружия не случилось. А в условиях других войн, в которых бронетехника попадала в самые разные ситуации, БМП-1 уже не годился, поскольку его достоинства обратились в недостатки, а противоатомная защита была не нужна.

Так что не спешите критиковать, если кажется, что разработали и массово производили якобы неудачный, с массой недостатков, образчик боевой техники. Возможно, вы просто чего-то недопонимаете.

При этом БМП-1 относилась к числу наиболее массовых типов бронетехники, их было выпущено около 20 тысяч, и в производстве БМП-1 находилась с 1966 по 1983 годы. Может показаться удивительным, что боевая машина со сплошными недостатками производилась столь большой серией. Можно подумать, что это очередной пример отечественной глупости.

Впрочем, не спешите. Когда эту машину делали, командование Советской Армии поголовно состояло из людей с опытом Великой Отечественной войны, изрядно понюхавших пороха. Вряд ли можно предположить, что за послевоенные годы все эти офицеры так отупели, что допустили до массового производства этот гусеничный недостаток. Они, безусловно, хорошо понимали характер войны, к которой готовились, и БМП-1 полностью отвечала их требованиям. Иначе бы они выбрали какую-то другую конструкцию.

Любая боевая техника делается под определенную тактику. Даже если командование по каким-либо причинам не пожелало обнародовать, чего именно оно требовало от конструкторов, все равно сама по себе боевая машина несет четкий отпечаток их замыслов, и эти требования можно логически вывести из особенностей ее конструкции. В общем, я считаю, что БМП-1 была хорошей боевой машиной, просто она так и не приняла участие в той войне, для которой создавалась.

Критики БМП-1 почти всегда упускают из виду то, чем машина отличалась от всех остальных бронетранспортеров, а именно любопытным сочетанием качеств: противоатомной защиты и автоматической герметизации корпуса, противорадиационного подбоя и способности плавать. Это был первый в мире образец серийной бронетехники, в котором эти качества были вместе. БТР вероятного противника, такие, как американский М113 и немецкий HS.30, не имели противоатомной защиты и не могли плавать.

БМП-1 стоит в ряду другой советской бронетехники, имевшей противоатомную защиту. Кроме нее, были еще танки, начиная с Т-55, и САУ, начиная с 2С3 "Акация". Противоатомная защита обеспечивала защиту от ударной волны ядерного взрыва на расстоянии примерно 800 метров от эпицентра тактического ядерного взрыва (до 20-30 кт) для танков, и на расстоянии примерно 1000-1200 метров для БМП и САУ. Бронетехника могла получить некоторые повреждения, но экипажи выживали и не утрачивали боеспособности. Броневая сталь защищала не только от ударной волны, но и от проникающей радиации. Радиоактивную пыль можно было смыть потом, уже после окончания боя.

Учения по дезактивации БМП-1

Таким образом, советская танковая или мотострелковая дивизия времен «холодной войны» могла вести бой вблизи ядерного взрыва. В предыдущей статье я уже приводил некоторые сведения о тактике наступления с ядерным огневым валом, то есть первый удар наносился тактическим ядерным боеприпасом (тактической ракетой или спецснарядом для САУ), а дальше бронетехника должна была быстро пройти район ядерного взрыва, добить противника, если таковой еще был, и вырваться дальше в оперативную глубину.

При таком способе ведения боевых действий становится вполне очевидно, что у БМП-1 на поле ядерного побоища просто не должно было быть противников, способных ее обстрелять из крупнокалиберных пулеметов, РПГ или из стрелкового оружия вблизи. БМП-1 и не рассчитывалась на то, что ее окружит пехота противника и начнет поливать машину стрелковым огнем. В районе ядерного взрыва вражеская пехота будет уже лежать мертвой, сильно обожженной или сильно контуженной, в общем, неспособной к бою. Тем более что к месту взрыва БМП шли за танками на некотором удалении (около километра или чуть более) и преодолевали оборону противника уже после того, как танки добьют большую часть выживших. Мин, разумеется, тоже не должно быть, поскольку они детонируют от мощной ударной волны ядерного взрыва.

Единственное, что представляло опасность, — это танки и БТР противника с недоподжаренными экипажами. Вот для борьбы с ними БМП-1 и был оснащен пушкой 2А28 "Гром", по сути дела противотанковым гранатометом, а также ПТУР 9М14М "Малютка". Причем приоритетной целью для БМП-1 был немецкий БТР HS.30, вооруженный 20-мм пушкой HS-820, состоящий на вооружении Бундесвера, который составлял около 60% сил НАТО в Западной Германии. В лобовой схватке немецкой и советской машины у немецкого БТР шансов не было: лобовое бронирование БМП-1 достаточно хорошо защищало от 20-мм снарядов, а вот HS.30 нечего было противопоставить 73-мм кумулятивной гранате. То же самое можно сказать и об М113. Броня БМП-1 держала пулю 12,7-мм пулемета М2НВ, тогда как кумулятивная граната легко протыкала алюминиевую броню американского БТР.

Плавучесть нужна была БМП-1 для обходов. Например, есть задача взять крупный мост через реку, который защищает предмостное укрепление — Brückenkopf. Поскольку мост нужно взять целым, ядерный заряд не применяют. Танки и САУ идут в лобовую атаку, а мотострелки на БМП должны переплыть реку в нескольких километрах от моста, а потом атаковать мост и его защитников с тыла. Это наиболее эффективный способ захвата мостов, хорошо отработанный во время Великой Отечественной войны.

Так что БМП-1 прекрасно подходил для выполнения типовых задач в условиях ядерного побоища, когда основные силы и техника противника уничтожались и подавлялись ядерными ударами. Для этих задач машина была вооружена не то чтобы хорошо, а даже избыточно мощно, так сказать, с гарантией. Конструкторы также постарались улучшить машину за счет небольшой высоты и малого силуэта (что имело значение и для защиты от ударной волны ядерного взрыва, и для снижения заметности для противника, и для затруднения поражения; правда, пришлось пожертвовать удобствами мотострелков в десантном отделении), за счет размещенных под углами броневых плит. Позаботились также и о запасе хода, выработав остроумную идею превратить двери десантного отделения в дополнительные баки.

Удивительно, насколько БМП-1 компактная машина. Небольшой лесочек и небольшая складка местности уже делает ее малозаметной, а, следовательно, и менее уязвимой

Попробуйте придумать что-то лучшее для ядерного побоища, чем БМП-1.

Но такой крупномасштабной войны с изобильным применением ядерного оружия не случилось. А в условиях других войн, в которых бронетехника попадала в самые разные ситуации, БМП-1 уже не годился, поскольку его достоинства обратились в недостатки, а противоатомная защита была не нужна.

Так что не спешите критиковать, если кажется, что разработали и массово производили якобы неудачный, с массой недостатков, образчик боевой техники. Возможно, вы просто чего-то недопонимаете.

"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?

Недавние события в Грузии, когда демонстранты вынесли лозунги типа "Россия — оккупант", меня немало повеселили. Этот лозунг звучит почти как просьба. Если грузины так соскучились, что собрались на демонстрацию, то почему бы не рассмотреть возможность доставить им удовольствие? Ради того, чтобы всё было как в старые добрые времена, можно даже пойти на то, чтобы выпустить партию кирзовых сапог специально для этого случая.

Шутки шутками, но в действительности во многих постсоветских странах, говоря об оккупации, используют результаты советской политической пропаганды, в которой оккупация неизменно изображалась как абсолютное зло со ссылками на примеры Великой Отечественной войны. Вот на этом и строится расчет, что, стоит только заговорить об оккупации, как Россия тут же станет уступчивой, станет извиняться и, может быть, даже чего-нибудь заплатит.

Считать оккупацию абсолютным злом — это была, конечно, серьезная ошибка в ряду многих подобных идеологических ошибок, допущенных в советские времена. Да, немецкая оккупация во время войны была жестокой, разрушительной и кровопролитной, но это вовсе не означает, что всякая оккупация всегда только такая.

Оккупация — это инструмент по военному контролю некоторой территории, принадлежащей другому государству. Его основные черты состоят в следующем:

— ввод и расквартирование оккупирующих войск (с образованием зон ответственности, если оккупирующие войска принадлежат разным странам),

— образование временной военной администрации, обладающей высшими полномочиями, в том числе и стоящей над местными органами самоуправления,

— временный характер оккупации, продолжающийся до разрешения поставленных перед оккупационными войсками задач.

Характер оккупации всецело зависит от тех задач, которые были поставлены перед оккупирующими войсками политическим руководством и высшим командованием. Оккупация Вермахтом ряда территорий стран Восточной Европы и СССР во время Второй мировой войны была такой жестокой в силу того, что перед Вермахтом была прямо поставлена задача обеспечить выкачивание экономических ресурсов из оккупированных территорий, а также обеспечить последующую колонизацию захваченных территорий и заселение их немцами, главным образом, из отставных солдат и офицеров. Потому немецкие оккупанты и не стеснялись в методах.

Другие же случаи оккупации имели совсем другие цели. Например, СССР официально входил в число оккупационных сил на территории Германии и Австрии и имел там свои оккупационные зоны. По решению Потсдамской конференции, целью послевоенной оккупации Германии была демилитаризация и денацификация Германии, и учреждение демократического правительства. Хотя, стоит отметить, что юридически прекращение состояния войны с Германией было провозглашено Верховным Советом СССР только 25 января 1955 года.

Все задачи были выполнены. Советские оккупационные войска собрали и уничтожили брошенное оружие, военные арсеналы, провели демонтаж военных предприятий, срыли и взорвали все фортификационные сооружения. Были вычищены со всех постов и в значительной части арестованы активные нацисты; у них конфисковали собственность и землю (промышленные предприятия были переданы в государственную собственность ГДР, а землю распределили в порядке земельной реформы). Были восстановлены запрещенные нацистами политические партии, профсоюзы и другие организации.

С 1945 по 1949 год в советской оккупационной зоне власть принадлежала Советской военной администрации Германии (СВАГ), по сути, целому правительству, которое выполняло как военные, так и гражданские функции. Вскоре началось создание органов местного самоуправления, потом была создана Немецкая экономическая комиссия, а в 1949 году Немецкий народный конгресс, пытавшийся объединить Германию, на одном из своих съездов учредил Германскую Демократическую Республику и образовал ее временное правительство. После этого СВАГ была упразднена, и потом контролирующие функции в 1949-1953 годах выполняла Советская контрольная комиссия, а в 1953-1955 годах — Верховный комиссар СССР в Германии В.С. Семенов.

Интересно, что эта советская оккупация Германии в советское время как-то очень слабо упоминалась и разбиралась, хотя это был один из самых ярких примеров того, что оккупация может быть и созидательной. Немцев, которые еще позавчера воевали за Гитлера, поставили на путь борьбы за мир и социализм (надо сказать, денацификация прошла весьма эффективно; неонацисты на территории бывшей ГДР появились сравнительно недавно и лишь в последние годы стали заметной силой), помогли им оправиться от грандиозных разрушений и провести повторную индустриализацию республики, научили их плановому хозяйству. Но в СССР история подавалась в перевернутом и искаженном виде, со множеством умолчаний, за что мы сейчас и расплачиваемся.

Если реальную советскую оккупацию Германии вспоминают нечасто, то вот довольно часто говорят о том, чего не было, например о "советской оккупации" Афганистана. Любимая тема для выступлений некоторых депутатов афганского парламента.

Советские войска, разумеется, не были оккупационными в Афганистане хотя бы потому, что не создавалось военной администрации с высшими полномочиями, командование 40-й армии не контролировало ни афганское государство, ни его армию. Советские военные комендатуры в городах, особенно в Кабуле, явочным порядком исполняли некоторые оккупационные функции вроде поддержания порядка, борьбы с мятежами и предотвращением терактов ввиду явной слабости Царандоя, с согласия и просьбы афганских властей.

Вообще, очень жаль, что советское руководство не ввело настоящую, полноценную оккупацию в Афганистане и не использовало весь оккупационный арсенал для укрепления афганского коммунистического государства. Следовало бы лет на десять образовать советскую военную администрацию, препоручив ей все военные и гражданские функции, и под ее защитой вырастить и обучить афганских товарищей навыкам государственного управления.

Афганские товарищи все же были очень слабы. У них явно не хватало знаний, умений и навыков, чтобы держать власть своей рукой. Достаточно сказать, что многие афганские коммунисты, в том числе и офицеры в довольно больших званиях, были неграмотны; советским советникам и переводчикам приходилось заниматься ликбезом — в это трудно поверить, но это так. Дать таким людям власть в бедной стране, охваченной гражданской войной, послать их воевать против моджахедов с щедрой иностранной поддержкой было безрассудным решением.

Если была бы создана, скажем, советская военная администрация Афганистана, то она могла бы эти проблемы решить. Например, ввести по всей стране систему комендатур и контроль за населением, провести выселение из уездов, где активно действовали моджахеды (одна из наиболее эффективных контрпартизанских мер), провести тотальный ликбез в стране, начать реконструкцию сельского хозяйства и первоначальную индустриализацию. Также можно было набрать афганцев для обучения и прохождения практики в СССР, а потом их вводить в органы местного самоуправления. Все это завершилось бы учреждением правительства, выборами парламента и возвратом суверенитета. Но тогда Афганистан был бы другим, он больше был бы похож на советский Таджикистан по уровню своего социально-экономического развития.

Жаль, что этого не было. Хороший пример того, что иногда отказываться от оккупации неразумно.

Но вернемся к Грузии. Нынешние политики в ряде постсоветских стран, в том числе и в Грузии, которые жонглируют лозунгами типа "Россия — враг" или "Россия — оккупант", забыли, что у этих понятий есть и прямой смысл. Враждебная политика и обозначение России в качестве врага дает право и открывает возможность для ответной российской политики такого же рода. Если грузинское правительство или грузинские политики выбирают враждебную политику, то им нужно иметь в виду, что они рано или поздно получат все полагающиеся последствия такого выбора. Не исключая и оккупации, если на то будет неотложная необходимость.

Мы можем порассуждать об этом, как о некотором возможном варианте. Как бы это звучало? Например так: "Российская военная администрация Грузии (РВАГ)". Оккупация значит оккупация, со всеми принадлежностями: расквартированием войск, созданием сети комендатур, введением комендантского часа, экономическим и административным контролем. Поскольку Армения — военный союзник России, то можно было бы рассмотреть возможность привлечения армянской армии к оккупационным функциям, совместно или с выделением им особой зоны ответственности.

Основная задача состояла бы в роспуске грузинской армии, демилитаризации Грузии и учреждении мирного и неагрессивного к соседям грузинского правительства, которое бы, в первую очередь, урегулировало бы затяжные конфликты с Южной Осетией и Абхазией.

Не будем дальше углубляться в эту тему. Нужно лишь указать, что размахивать лозунгами типа "Россия — оккупант" весьма неразумно. Можно ведь в условиях общего обострения военно-политической ситуации в мире получить это не как фигуру речи, а как действительное явление.

Один из таких лозунгов демонстрантов в Тбилиси

Шутки шутками, но в действительности во многих постсоветских странах, говоря об оккупации, используют результаты советской политической пропаганды, в которой оккупация неизменно изображалась как абсолютное зло со ссылками на примеры Великой Отечественной войны. Вот на этом и строится расчет, что, стоит только заговорить об оккупации, как Россия тут же станет уступчивой, станет извиняться и, может быть, даже чего-нибудь заплатит.

Этот плакат явно отсылает к советской пропаганде, демонизировавшей всякую оккупацию. Поразительно, что в нынешней Грузии советские стереотипы столь живучи

Советский Союз официально был оккупантом Германии

Считать оккупацию абсолютным злом — это была, конечно, серьезная ошибка в ряду многих подобных идеологических ошибок, допущенных в советские времена. Да, немецкая оккупация во время войны была жестокой, разрушительной и кровопролитной, но это вовсе не означает, что всякая оккупация всегда только такая.

Оккупация — это инструмент по военному контролю некоторой территории, принадлежащей другому государству. Его основные черты состоят в следующем:

— ввод и расквартирование оккупирующих войск (с образованием зон ответственности, если оккупирующие войска принадлежат разным странам),

— образование временной военной администрации, обладающей высшими полномочиями, в том числе и стоящей над местными органами самоуправления,

— временный характер оккупации, продолжающийся до разрешения поставленных перед оккупационными войсками задач.

Характер оккупации всецело зависит от тех задач, которые были поставлены перед оккупирующими войсками политическим руководством и высшим командованием. Оккупация Вермахтом ряда территорий стран Восточной Европы и СССР во время Второй мировой войны была такой жестокой в силу того, что перед Вермахтом была прямо поставлена задача обеспечить выкачивание экономических ресурсов из оккупированных территорий, а также обеспечить последующую колонизацию захваченных территорий и заселение их немцами, главным образом, из отставных солдат и офицеров. Потому немецкие оккупанты и не стеснялись в методах.

Другие же случаи оккупации имели совсем другие цели. Например, СССР официально входил в число оккупационных сил на территории Германии и Австрии и имел там свои оккупационные зоны. По решению Потсдамской конференции, целью послевоенной оккупации Германии была демилитаризация и денацификация Германии, и учреждение демократического правительства. Хотя, стоит отметить, что юридически прекращение состояния войны с Германией было провозглашено Верховным Советом СССР только 25 января 1955 года.

Все задачи были выполнены. Советские оккупационные войска собрали и уничтожили брошенное оружие, военные арсеналы, провели демонтаж военных предприятий, срыли и взорвали все фортификационные сооружения. Были вычищены со всех постов и в значительной части арестованы активные нацисты; у них конфисковали собственность и землю (промышленные предприятия были переданы в государственную собственность ГДР, а землю распределили в порядке земельной реформы). Были восстановлены запрещенные нацистами политические партии, профсоюзы и другие организации.

С 1945 по 1949 год в советской оккупационной зоне власть принадлежала Советской военной администрации Германии (СВАГ), по сути, целому правительству, которое выполняло как военные, так и гражданские функции. Вскоре началось создание органов местного самоуправления, потом была создана Немецкая экономическая комиссия, а в 1949 году Немецкий народный конгресс, пытавшийся объединить Германию, на одном из своих съездов учредил Германскую Демократическую Республику и образовал ее временное правительство. После этого СВАГ была упразднена, и потом контролирующие функции в 1949-1953 годах выполняла Советская контрольная комиссия, а в 1953-1955 годах — Верховный комиссар СССР в Германии В.С. Семенов.

Интересно, что эта советская оккупация Германии в советское время как-то очень слабо упоминалась и разбиралась, хотя это был один из самых ярких примеров того, что оккупация может быть и созидательной. Немцев, которые еще позавчера воевали за Гитлера, поставили на путь борьбы за мир и социализм (надо сказать, денацификация прошла весьма эффективно; неонацисты на территории бывшей ГДР появились сравнительно недавно и лишь в последние годы стали заметной силой), помогли им оправиться от грандиозных разрушений и провести повторную индустриализацию республики, научили их плановому хозяйству. Но в СССР история подавалась в перевернутом и искаженном виде, со множеством умолчаний, за что мы сейчас и расплачиваемся.

Как жаль, что СССР не оккупировал Афганистан

Если реальную советскую оккупацию Германии вспоминают нечасто, то вот довольно часто говорят о том, чего не было, например о "советской оккупации" Афганистана. Любимая тема для выступлений некоторых депутатов афганского парламента.

Советские войска, разумеется, не были оккупационными в Афганистане хотя бы потому, что не создавалось военной администрации с высшими полномочиями, командование 40-й армии не контролировало ни афганское государство, ни его армию. Советские военные комендатуры в городах, особенно в Кабуле, явочным порядком исполняли некоторые оккупационные функции вроде поддержания порядка, борьбы с мятежами и предотвращением терактов ввиду явной слабости Царандоя, с согласия и просьбы афганских властей.

Вообще, очень жаль, что советское руководство не ввело настоящую, полноценную оккупацию в Афганистане и не использовало весь оккупационный арсенал для укрепления афганского коммунистического государства. Следовало бы лет на десять образовать советскую военную администрацию, препоручив ей все военные и гражданские функции, и под ее защитой вырастить и обучить афганских товарищей навыкам государственного управления.

Афганские товарищи все же были очень слабы. У них явно не хватало знаний, умений и навыков, чтобы держать власть своей рукой. Достаточно сказать, что многие афганские коммунисты, в том числе и офицеры в довольно больших званиях, были неграмотны; советским советникам и переводчикам приходилось заниматься ликбезом — в это трудно поверить, но это так. Дать таким людям власть в бедной стране, охваченной гражданской войной, послать их воевать против моджахедов с щедрой иностранной поддержкой было безрассудным решением.

Если была бы создана, скажем, советская военная администрация Афганистана, то она могла бы эти проблемы решить. Например, ввести по всей стране систему комендатур и контроль за населением, провести выселение из уездов, где активно действовали моджахеды (одна из наиболее эффективных контрпартизанских мер), провести тотальный ликбез в стране, начать реконструкцию сельского хозяйства и первоначальную индустриализацию. Также можно было набрать афганцев для обучения и прохождения практики в СССР, а потом их вводить в органы местного самоуправления. Все это завершилось бы учреждением правительства, выборами парламента и возвратом суверенитета. Но тогда Афганистан был бы другим, он больше был бы похож на советский Таджикистан по уровню своего социально-экономического развития.

Жаль, что этого не было. Хороший пример того, что иногда отказываться от оккупации неразумно.

Порассуждаем о возможном варианте

Но вернемся к Грузии. Нынешние политики в ряде постсоветских стран, в том числе и в Грузии, которые жонглируют лозунгами типа "Россия — враг" или "Россия — оккупант", забыли, что у этих понятий есть и прямой смысл. Враждебная политика и обозначение России в качестве врага дает право и открывает возможность для ответной российской политики такого же рода. Если грузинское правительство или грузинские политики выбирают враждебную политику, то им нужно иметь в виду, что они рано или поздно получат все полагающиеся последствия такого выбора. Не исключая и оккупации, если на то будет неотложная необходимость.

В августе 2008 года до Тбилиси было не так чтобы далеко

Мы можем порассуждать об этом, как о некотором возможном варианте. Как бы это звучало? Например так: "Российская военная администрация Грузии (РВАГ)". Оккупация значит оккупация, со всеми принадлежностями: расквартированием войск, созданием сети комендатур, введением комендантского часа, экономическим и административным контролем. Поскольку Армения — военный союзник России, то можно было бы рассмотреть возможность привлечения армянской армии к оккупационным функциям, совместно или с выделением им особой зоны ответственности.

Основная задача состояла бы в роспуске грузинской армии, демилитаризации Грузии и учреждении мирного и неагрессивного к соседям грузинского правительства, которое бы, в первую очередь, урегулировало бы затяжные конфликты с Южной Осетией и Абхазией.

Не будем дальше углубляться в эту тему. Нужно лишь указать, что размахивать лозунгами типа "Россия — оккупант" весьма неразумно. Можно ведь в условиях общего обострения военно-политической ситуации в мире получить это не как фигуру речи, а как действительное явление.

Свежие комментарии