Культурология

Похоронные обряды на Руси, которые сегодня вызывают удивление

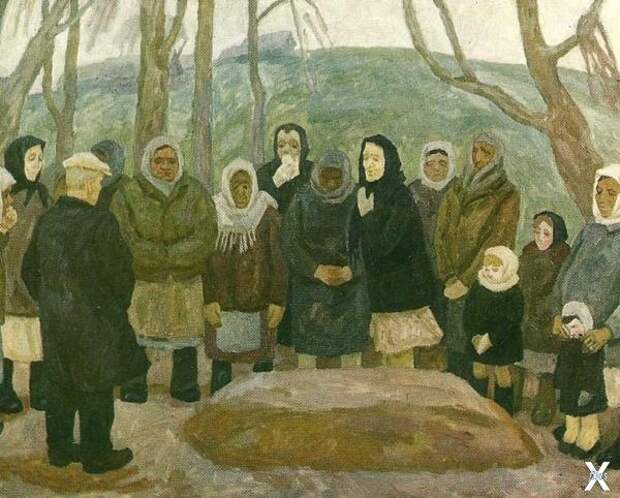

Похороны - это всегда грустно. Сегодня многие пользуются услугами похоронных агентств, которые берут на себя все хлопоты по организации церемонии. В старой Руси такого не было, да и крестьянам и в голову не пришло бы задействовать посторонних людей.

Погребальные обряды были достаточно строгими. Читайте, что было запрещено делать во время похорон, кто мог сидеть на гробе и как поступали со щепками от гроба.Куда следовало девать щепки от гроба, чем расплачивались с гробовщиком и почему могилу нельзя было копать заранее

В разных областях существовали свои правила. Например, в Пермской губернии действовало табу на сжигание в печи щепок и кусочков дерева от гроба. Отходы нужно было закопать в лесу или отнести на поле вместе с удобрением (навозом). Это делалось для того, чтобы покойному не было жарко на небесах от пылающего огня. Гробовщику никогда не давали деньги за работу, а расплачивались с ним вином.

Хоронили человека на третий день после смерти. Родственники умершего при этом не имели права принимать участие в копании могилы. В Оренбургской губернии строго запрещалось копать могилу заранее и оставлять ее на ночь, а следовало заниматься копанием в день похорон. Объясняли это тем, что в противном случае черт сделает в ней гнездо, что совершенно недопустимо.

Кто должен был сидеть рядом с умирающим день и ночь, кто мог нести гроб и как раздирали рубаху на покойном

Когда человек умирал, ему закрывали глаза.

Для родных существовали строгие запреты. Они не могли выносить гроб, а должны были воспользоваться услугами друзей и односельчан. Омывать умершего и одевать его тоже было нельзя. Этим занимались вдовы, носящие траур. Рубаха с тела не снималась через голову, а разрывалась. Пермяки одевали покойника в любимую при жизни одежду. Впрочем, этому принципу следуют сегодня многие.

Как можно было обмануть смерть и кому дозволялось сидеть на гробе

Крестьяне боялись, что смерть не ограничится одним человеком, а вернется, чтобы забрать еще кого-то. Чтобы этого не произошло, использовались разные ритуалы. Например, на Урале после того, как гроб с телом выносили из дома, немедленно накрепко закрывали все двери. В некоторых деревнях родственники не должны были выходить из избы вслед за гробом, им следовало остаться дома и находиться там за закрытыми дверями и окнами. Говорили, что если этот ритуал будет нарушен, то покойник заберет с собой еще людей, проживавших в этом доме. Так старались обмануть смерть, сбить ее с пути, не дать протянуть костлявые руки к людям, которые жили рядом с умершим.

Существовал обряд провожание или «проводничества». Гроб устанавливался на дровнях, после чего его везли на погост. Родственники могли при этом сидеть на крышке гроба. Но опять же по строгим правилам: если умер мужчина, то садились дети, а жене такого права не предоставлялось. Когда умирала женщина, то садился на крышку гроба ее муж и детки, и так следовали на погост.

И сегодня есть различные приметы, которым многие стараются следовать. К примеру, если по улице идет похоронная процессия, то не следует ее обгонять или переходить дорогу. Увидев ее, нужно остановиться, обязательно сняв головной убор.

Почему в могилу кидали носовые платочки и как следовало навещать умершего на кладбище

На Руси считали, что в гроб нельзя класть личные вещи, иначе они могут утянуть их хозяина на тот свет. На Урале в гроб на период отпевания устанавливали горящую свечу, которая должна была помочь душе покойного выйти навстречу Богу. В некоторых областях использовали обряды «последней разлуки». Например, в Екатеринбургской области родственники и близкие покойного кидали в могилу носовые платочки. Возможно, так и возникла примета, что дарить этот предмет — к разлуке.

Многие знают, что не стоит брать с кладбища вещи, и сегодня следуют этому правилу. В древности посуда, платочки, полотенца, которые применяли во время похорон, домой не возвращались. Более того, в Пермской и Вятской области на кладбище бросали дровни, используемые для перевозки гроба. Когда люди возвращались с похорон, они не должны были заходить в дом через ту дверь, через которую был вынесен покойник.

Есть традиции по посещению места погребения умершего на кладбище. Не рекомендуется приходить на могилу в день рождения покойного, не подходит также Пасхальное воскресение. Объяснение простое: по народным верованиям, в эти дни покойный находится у престола Божьего, потому не нужно нарушать его покой.

Есть и еще правила, касающиеся кладбища: заходить следует не в основные ворота, что используются для траурных шествий, а в калитку. Это делается для того, чтобы прошедшего через ворота не «повезли на кладбище самого». Не рекомендуется накрепко закрывать калитки, так как в этом случае умершие могут обидеться и начать просить живых «приоткрыть хотя бы щелочку».

Когда люди уходят с кладбища, они не должны оглядываться, а также произносить «До свидания». Чтобы не попасть в мир мертвых, надо говорить исключительно «Прощай». Правил много, и следовать им или не обращать внимание, каждый решает сам для себя. Но все же люди стараются соблюдать народные традиции в таком тонком деле, как похороны и дальнейшее поведение после смерти близкого человека.

-ö-ö-

Загадка гарамантов

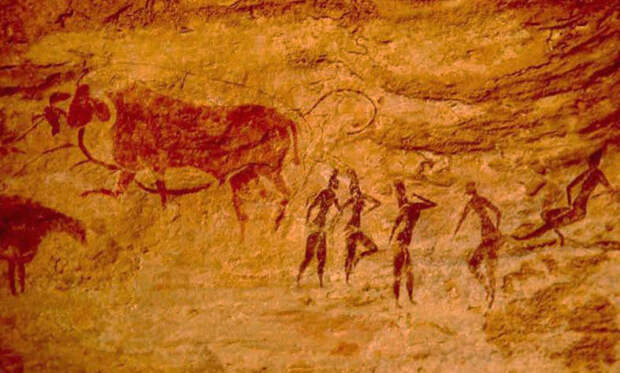

Жаркое утро Сахары, 1933 год. Военный отряд под командованием лейтенанта Бренана совершает разведывательный рейд по высохшему руслу реки Джерат на плато Тассилин-Аджер. Под тенью редких деревьев патруль устраивает привал.

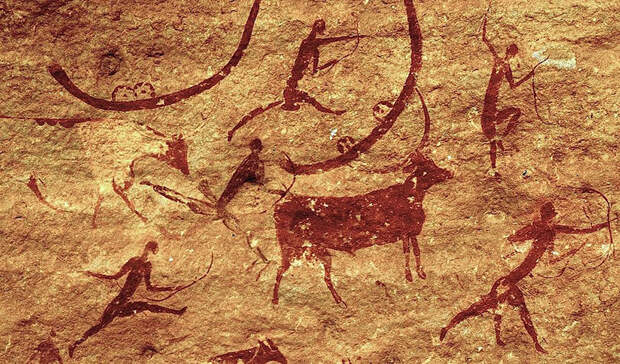

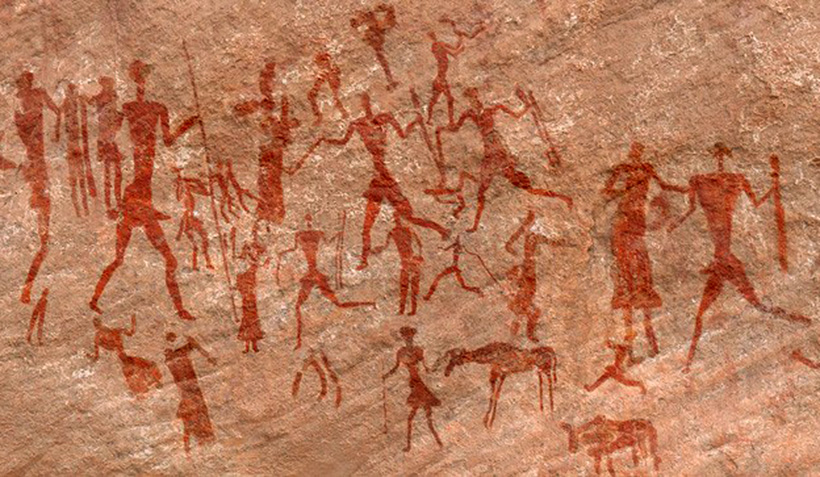

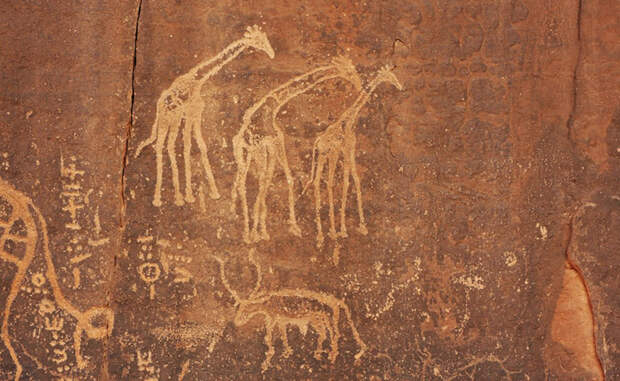

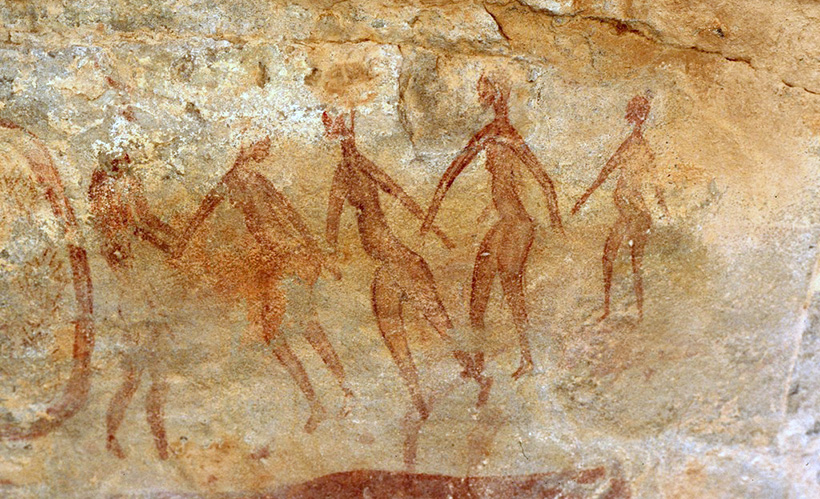

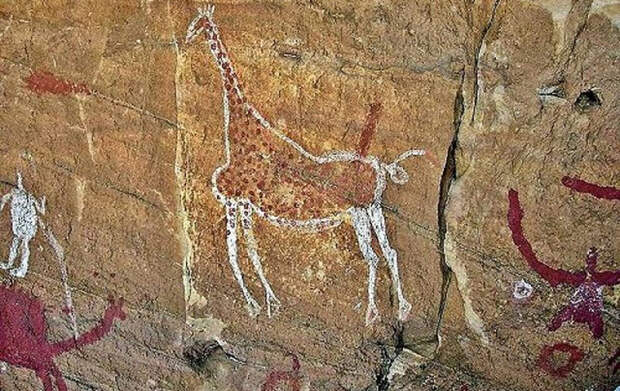

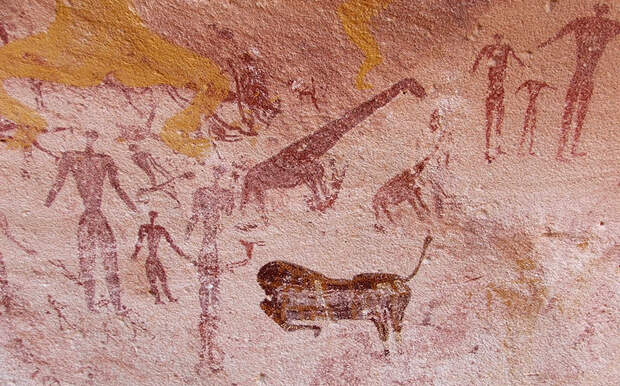

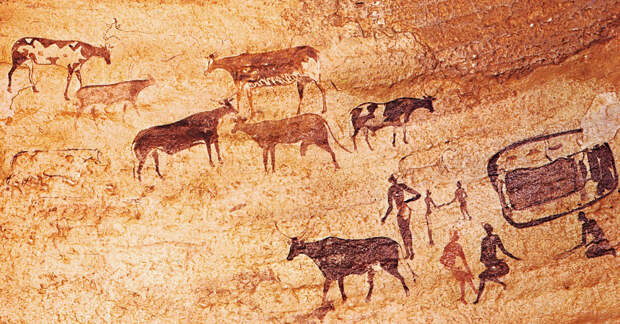

Кругом на скалах — многоцветные рисунки: идут слоны, носороги, жирафы, тяжело ступают гиппопотамы, танцуют люди, мчатся боевые колесницы. Колесницы в Сахаре? А гиппопотамы? Не мираж ли? Кто нарисовал их? Более сорока лет наука не могла ответить на эти вопросы.

Плато Тассилин-Аджер

Написанные красной охрой и белой глиной изображения гиппопотамов имеются на скалах во многих районах пустыни. Фигурируют они и в батальных сценах, и в сценах охоты. Рядом с колесницами на рисунках видны люди, по облику, цвету кожи и одежде они явно отличаются от всех изображенных на скалах типов местного населения.

Это светлокожие рослые чужестранцы, вооруженные мечами, копьями или дротиками, с круглыми щитами в руках. Они ведут коней, запряженных в двухколесные колесницы, или стоят на колесницах. Кто эти люди? Когда появились в Сахаре?

Попытка окончательно ответить на все вопросы была сделана совсем недавно. Но сначала предоставим слово древним авторам. Геродот писал: «Еще дальше к югу от насамонов, в стране диких зверей, живуг гараманты, которые сторонятся людей и избегают всякого общения. У них нет никакого оружия ни для нападения, ни для защиты».

И еще одно его сообщение: «Далее… обитают люди по имени гараманты (весьма многочисленное племя). Эти гараманты охотятся на пещерных эфиопов на колесницах, запряженных четверкой коней». У одного и того же автора мы видим две разные характеристики одного и того же народа.

Еще больше «запутывает» проблему Тацит. Если верить ему, то гараманты — это «свирепое племя, своими набегами наводившее ужас на соседей». Откуда столь противоречивые данные? Почему не сходятся показания древних при описании одного и того же народа Северной Африки?

В 1933—1934 годах экспедиция Итальянского географического общества во главе с известными археологами и антропологами Д. Паче и Дж. Серджи произвела раскопки в Узде-эль-Аджале (Ливия), центре предполагаемой страны гарамантов. На участке в сто шестьдесят километров ученые обнаружили самый представительный некрополь в Северной Африке — около четырех с половиной тысяч могил. Серджи разделил найденные кости на четыре группы.

В первой он объединил высоких людей с длинным черепом, тонким носом и высоким лбом, похожих на тех, что изображены на египетских фресках середины II тысячелетия до нашей эры. Это самые древние захоронения. Во вторую группу вошли более поздние захоронения, по возрасту соответствующие римскому времени. Погребенных отличала некоторая смешанность черт. У представителей третьей группы отмечено сильное негроидное влияние, а четвертый тип — полностью негроидный.

Таким образом, удалось установить, что в расовом отношении древние гараманты не представляли единства. Более того, как показал анализ источников, у них на основе расовой существовала и социальная дифференциация. Верхний, так называемый средиземноморско-берберский слой их общества осуществлял военно-политическое и торговое господство. Гараманты «вобрали в себя» часть завоеванных соседей, но веками сохраняли внутри этноса социальное расслоение.

Становится понятной противоречивость сообщений о гарамантах античных авторов: Геродот, Тацит, Ливий, Птолемей и другие получали сведения о разных слоях гарамантского общества. Верхний, средиземноморско-берберский, отличался агрессивностью и устраивал охоты на «пещерных эфиопов», нижний слой — жители южных районов с темнопигментированной кожей, которые были лишены всяких прав.

А колесницы? На всех сахарских фресках они изображены в так называемом летящем галопе: тело лошади как бы распласталось в воздухе, копыта не касаются земли, передние ноги выброшены вперед, задние — назад. Тот же вид галопа преобладает на рисунках Эгейского бассейна, микенской культуры Греции и Крита. С этого сопоставления начинается новая гипотеза о происхождении сахарских колесниц и самих гарамантов.

С древнейших времен жители стран Ближнего и Среднего Востока использовали тяжелые повозки, запряженные парой представителей семейства лошадиных. Именно так приходится называть этих животных, ибо зоологическая их принадлежность до сих пор не выяснена. Немецкий этнограф Шахермайер считает даже, что вавилоняне использовали в первых боевых колесницах лошадь Пржевальского.

Революция в колесничном деле произошла в первой половине II тысячелетия до нашей эры, и некоторые исследователи приписывают ее ариям, пришедшим предположительно из евразийских степей в бассейн Черного моря и горы Передней Азии с новым типом легких боевых повозок. Именно оттуда колесница могла, по их мнению, попасть в Микены. А из Микен? Появление этого типа вооружения в Северной Африке ряд ученых связывают с «народами моря».

До недавнего времени считалось, что история их, неожиданно и загадочно начавшись, так же таинственно окончилась. Если начальный этап этого движения представляется пока смутно, то окончание его в свете последних данных довольно ясно.

После крупного передвижения народов с севера Балканского полуострова пришли в движение массы населения материковой Греции, Малой Азии, мелких островов и Крита. Часть избыточного населения мигрировала на судах на юг. Такова грубая схема этого процесса, исторически засвидетельствованного лишь в Древнем Египте, где «народы моря» боролись против фараонов близ Киренаики в 1251 —1231 годах до нашей эры.

Однако устный эпос критян содержит свидетельства активной деятельности эгейцев в Северной Африке. Согласно легенде, сохраненной Аполлонием Родосским и Птолемеем, у дочери критского царя Миноса был от Аполлона сын Гарамант — праотец ливийского народа.

Но одного только сходства сахарских колесниц с минойскими и совпадения антропологического типа «народов моря» с высшим, светлокожим слоем общества у гарамантов недостаточно для того, чтобы с уверенностью констатировать такие связи. И ученые продолжили поиск.

Во-первых, само либо-берберское слово «гарамант» имеет догреческий суффикс -ант. Откуда он мог прийти в Северную Африку, если не из Эгейского бассейна? Вот заключение российского ученого, специалиста по древней истории Средиземноморья и Африки Ю. Поплинского, исследовавшего эту проблему: «Мы склоняемся к предположению, что слово «гарамант» возникло в конце II тысячелетия до нашей эры в ходе формирования гарамантской общности из ливо-берберского этнического ядра и постепенно адаптировавшихся в нем эгейцев».

Во-вторых, несхожесть с соседями. Именно ею можно объяснить пристальный интерес античных авторов к гарамантам, у которых был своеобразный обычай захоронения. Другая особенность — многочисленные подземные водопроводы. Они имелись на Крите уже в начале II тысячелетия до нашей эры, и их появление в Сахаре можно связать именно с Эгейским миром, а не с Передней Азией, как считалось раньше.

О жизни гарамантов известно совсем мало. В социальном отношении они находились на стадии формирования классового общества. Главный объект эксплуатации был сначала вне их этноса — негроидные племена Сахары и Судана, которые потом были включены в социальную иерархию гарамантов.

Торговля солью и скотоводство — вот, пожалуй, основные занятия этого удивительного народа. В их царстве в низших слоях общества старикам разрешалось жить только до шестидесяти лет. При наступлении этого возраста человек должен был удавиться. Если у него самого не хватало мужества, то это делали соплеменники.

У гарамантов существовал древний обычай предоставлять право убежища любому беглецу, не спрашивая, откуда он и почему скрывается. Неудивительно, что таким образом у гарамантов задерживалось множество посторонних людей — дезертиров из карфагенских армий, бандитов, беглых преступников. Они вливались в отряды, совершали опустошительные набеги на финикийские фактории и прочие поселения на берегах моря. Единственным видом ремесла было гончарное производство: изготовлялись черные и красные сосуды с линейным орнаментом, удивительно похожие на те, что найдены при раскопках на Крите, Мальте, Сицилии, Сардинии.

Женщины носили красные плащи из козьих шкур с бахромой и похвалялись числом возлюбленных. Ребенок объявлялся сыном того, на кого он был больше всего похож. Мужчины носили короткую тунику из шерсти, а волосы украшали страусовыми перьями. Как же сложилась историческая судьба гарамантов? Прекрасно знавшие районы сегодняшней пустыни, они были единственными посредниками в обширной торговле, которую вели с Африкой Карфаген и Рим.

Об отношениях карфагенян с гарамантами известно ничтожно мало. Теофраст упоминает о драгоценных камнях, доставленных в Карфаген через Сахару. То же повторяют Плиний Старший и Страбон. Но, видимо, гараманты доставляли туда не только камни, но и рабов. Это можно предположить, так как в карфагенских захоронениях сейчас находят черепа негроидов.

Значительно больше известно о связях гарамантов с Римом. «За горным хребтом — пустыня, потом Телги — город гарамантов. Все они были покорены римским оружием. До сих пор дорога к гарамантам была непроходима, так как разбойники из этого племени засыпали песком свои колодцы.» Так через Плиния и других авторов Рим знакомился с загадочными хозяевами Сахары. В разные периоды владычества Рима в Северной Африке у гарамантов побывало множество римлян.

О некоторых из них остались свидетельства историков. Сегодня исследователи знают, например, что Юлий Матери, если верить Птолемею, вместе с царем гарамантов даже отправился «в поход против эфиопов и после четырехмесячного пути прибыл в эфиопскую землю Агисимба, где собираются носороги».

Таинственная Агисимба не найдена до сих пор. По одним предположениям, она находилась в Тибести или Аире, но зоологи возражают: носорогов во времена гарамантов там уже не было. По другим предположениям, отряды дошли до озера Чад и контакты с этими глубинными районами Африки продолжались до исламских времен.

Данные Плиния как будто подтверждают эту версию — он писал, что драгоценные камни привозили из Эфиопии. Действительно, римские монеты и захоронения находят в различных точках Сахары, и вполне вероятно, что гараманты помогли римлянам в освоении пустыни.

А одна римская монета начала IV век нашей эры была найдена даже в джунглях Камеруна. Можно ведь предположить, что гараманты добрались в своих дальних походах и до этих мест. По сообщениям Геродота и Лукиана, они не пользовались никакими посредниками в торговле рабами, золотом и слоновой костью и сами проникали в отдаленные районы Черного континента.

Еще одно важное открытие сделал Анри Лот во время своей экспедиции по Сахаре. В 19 году нашей эры римский легат Корнелий Бальб отправился с войском через Сахару. Плиний упоминает о том, что Бальб встретил на своем пути несколько рек, одна из которых называлась Дасибари. Поиски аналогов в различных источниках ничего не дали.

Но неожиданно оказалось, что сонгаи, жители Западного Судана, называют этим словом реку Нигер. Значит, делает вывод Лот, Бальб дошел до Нигера. Если эти версии хоть наполовину верны, то можно констатировать, что европейские путешественники Д. Денхэм, X. Клаппертон и У. Аудни далеко не первыми открыли в XIX веке столь далекие от цивилизации пустынные и мрачные места.

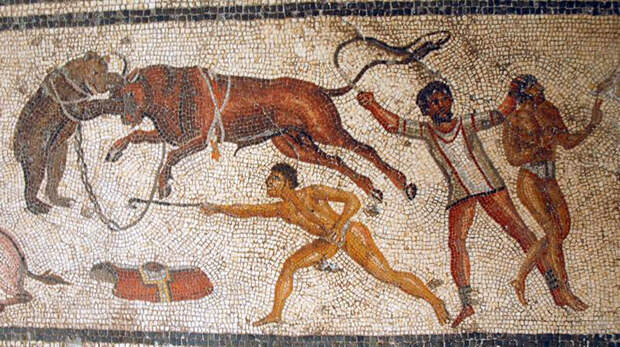

Дикие животные, страусовые перья, слоновая кость, рабы — все это по длинным караванным путям собиралось на побережье Северной Африки и затем переправлялось на судах в Рим. Особенно ценными были звери для жертвоприношений и многочисленных цирков. Африка была важным поставщиком диких животных.

Римские историки оставили некоторые цифры. В 55 году до нашей эры Помпей, празднуя свои победы, за пять дней выпустил на арену шестьсот львов. В 81 году нашей эры император Тит использовал девять тысяч животных, а через двадцать пять лет император Траян довел их число до одиннадцати тысяч.

Император Филипп истребил на арене за один раз двадцать два слона, десять оленей, десять тигров, семьдесят львов, тридцать леопардов, десять гиен, одного носорога, одного бегемота, десять жирафов, двадцать зебр и десять диких лошадей. Известно также, что император Проб в 281 году нашей эры в один день принес в жертву богам тысячу страусов, тысячу ланей, тысячу кабанов, а на следующее утро — сто львов и львиц, двести леопардов и триста медведей. Кроме тигров и медведей, все животные — из Африки, и привозили их по выверенным караванным путям гараманты.

Только человек, знающий пустыню, может представить, сколько мужества и лишений требует перевозка по Сахаре животных, особенно таких крупных и не приспособленных к пустыне, как слоны и бегемоты. Их везли в гигантских клетках на колесах, везли с неимоверными трудностями, чтобы потом убить.

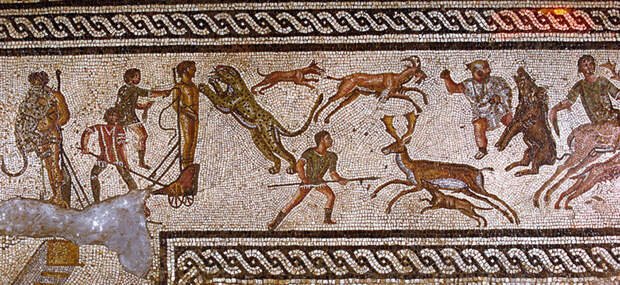

Летом 1914 году итальянские археологи раскопали большую римскую виллу в ливийской деревне Элитен, в ста километрах от древнего города Лептис-Магна, и открыли участок мозаичных полов, представлявших огромный интерес. К счастью, ученые успели сфотографировать все обнаруженные объекты, ибо вскоре бомбардировка почти стерла Элитен с лица земли. Уцелели крохи. Вернувшись в 1925 году, археологи продолжили работу. Фотографии и оставшиеся осколки поведали о волнующих эпизодах жизни этой римской виллы на Африканском побережье.

Отчетливо видны два человека, стоящие на странном сооружении — то ли на повозке, то ли на тачке. Оба привязаны за руки к вертикальному шесту, прикрепленному к днищу повозки. Сзади у повозки длинная рукоять, так что бестиарий (так назывался у римлян тот, кто следил за дикими зверями) мог поворачивать сооружение в любую сторону. Сущность бесчеловечной затеи состояла в том, что привязанных к шесту пленников вытаскивали на арену, а затем выпускали голодного хищника — тигра, льва или леопарда.

Находясь на безопасном расстоянии, бестиарий поворачивал повозку в любом направлении, а обезумевший от голода хищник терзал то одного, то другого связанного пленника. Бестиарий был обязан максимально продлить агонию жертв: быстрая смерть пленников не устраивала требовательных и избалованных зрелищами обитателей виллы и их гостей.

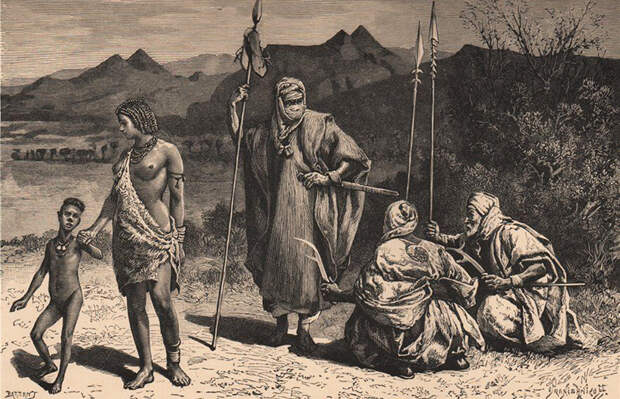

Но вот, что самое удивительное: светловолосые, рослые, голубоглазые пленники в этой сцене — гараманты, именно их терзают леопарды. Пойманные гарамантами в Африке, перевезенные через пустыню и проданные римлянам, леопарды снова встретились с гарамантами, на этот раз в совершенно иной роли — мучитель и жертва поменялись местами.

Около 668 года нашей эры арабский военачальник Укба ибн Нафи захватил район между Бенгази и Триполи и пошел с войском на юг, к Фециану. Ибн Халдун был единственным хронистом, который сообщил о конце гарамантского царства: «Когда их правитель вышел из Джермы встретить Укбу, всадники окружили его, оттеснили от эскорта и заставили спешиться. Шесть километров брел в пыли и крови царь до резиденции арабского военачальника.

— Почему ты так со мной обращаешься? — спросил царь Укбу.

— Это тебе урок, — ответил тот. — Нельзя воевать против арабов».

И отправил царя в цепях в Египет. Мощная волна ислама захлестнула Северную Африку. В ней должно было раствориться все то, что еще продолжало независимое, обособленное существование: отдельные группы несмешанных племен, население забытых оазисов и вади. Но все ли растворилось?

И здесь начинается вторая, главная часть рассказа о колесницах. Народ, насчитывавший несколько сот тысяч человек и имевший высокую культуру, не мог исчезнуть бесследно, рассуждали африканисты. Надо постараться представить, куда могли отойти теснимые арабами гараманты.

Будучи этнически разнородными, они, видимо, расходились в разных направлениях различными по величине группами. Тассилин-Аджер, Ахаггар, Энне-ди и Тибести могли стать конечными пунктами таких откочевок. Вывод ученых: большая часть гарамантов участвовала в создании этнической общности туарегов и теда.

Сначала о туарегах. Одним из первых их сходство с гарамантами заметил английский писатель и путешественник Дж. Уэллард. Он писал о своих наблюдениях: «Те туареги, что зовут себя благородными, имеют бронзовую кожу, они шести футов ростом и являют собой абсолютное сходство с теми двумя плененными гарамантами, изображенными на напольной мозаике в Элитене».

Сегодня есть и другие аргументы. Туареги выращивали скаковых верблюдов мехари и лошадей, в их фольклоре красивая женщина сравнивалась с кобылицей. Их скотоводческий уклад, поставки соли из отдаленных районов суданской зоны на север — все это наводит на мысль о гарамантском наследии.

Удивительные аналогии прослеживаются при сопоставлении социальных структур у туарегов и гарамантов: на высшей ступени у туарегов находятся европеизированные ливо-берберы — ахаггары.

У гарамантов — тот же ливо-берберский элемент с эгейской «примесью». Низшие слои у туарегов — негроидные племена. То же наблюдалось в обществе гарамантов. Одинакова и принадлежность обоих народов к хозяйственно-культурному типу скотоводов-кочевников. И те, и другие совершали рискованные набеги на соседей. Свободолюбие туарегов тоже напоминает о гарамантах, оказывавших упорное сопротивление Риму и Византии.

Ремесленники-кузнецы — презираемая, обособленная каста у туарегов, они чужды в расовом отношении основному этническому ядру. По некоторым смелым предположениям, это потомки тех самых «пещерных эфиопов» Геродота, за которыми охотились гараманты. Поверх синей накидки туареги-ахаггары носят две широкие, перекрещивающиеся на груди ленты, сплетенные из цветных шелковых шнурков. На египетских фресках можно увидеть такие ленты у ливийцев, да и на скалах вдоль дорог гарамантов есть изображения людей с перевязью на груди.

Как предполагает английский исследователь Р. Лоу в интересной статье о транссахарской торговле, напечатанной в английском журнале «Journal of African History», ленты являются свидетельством христианства, которое гараманты приняли в 569 году нашей эры. Современные же туареги даже сохранили, правда немного в искаженном виде, некоторые библейские имена.

Теперь о другом народе. В районе озера Чад и в южной части Центрального Фепцана живут сейчас народы, известные как теда (тубу, тиббу, тебу), горан, даза (аза), которые говорят на схожих языках и имеют одинаковую культуру. Они делятся на две основные группы: верблюдоводы-теда, говорящие на языке тедага, и скотоводы-даза, язык которых — дазага. У всех этих этнических групп сохранились легенды о белых пришельцах с севера, совпадающие по времени возникновения с «исчезновением» гарамантов.

К этому можно добавить другие культурные черты из Северной Африки: разведение поливных культур в Тибести, культивирование пшеницы и финиковой пальмы, колодцы. Древние авторы ничего не говорят о финиковой пальме и верблюдах у теда. На этом основании одни исследователи делают вывод, что их завезли сюда арабы. Другие полагают, что эти новшества были введены гарамантами.

Племя тиббу

Современные тубу до сих пор вспоминают гробницы «насара» — «белых людей», живших среди них. Загадочны и уникальны руины близ города Барку, которые по местным преданиям, принадлежали белым людям. У теда есть легенда о гиганте людоеде, которого смельчаки теда убили почти тем же способом, что и спутники легендарного Одиссея циклопа. Может быть, это отголосок греческого мифа о циклопе Полифеме?

Некоторые ученые настаивают на том, что именно теда — «пещерные эфиопы» Геродота. Доказательств два: первое — некоторые теда до сих пор живут в пещерах. Второе — их речь изобилует характерными звуками, что сходится с данными Геродота о «птичьем языке» этих «эфиопов».

Одна гипотеза не вытесняет другую. Сильная антропологическая неоднородность слоев гарамантского общества, постоянные миграции, значительная ассимиляция с соседними племенами — все это до неузнаваемости изменило облик гарамантов, оставив нетронутыми лишь отдельные элементы их культуры.

-ö-ö-

Немецкий археолог объяснил, кто сжег Вавилонскую башню

Это предсказание пророка Иеремии. Библия нам рассказывает, что до потопа люди были одним народом и говорили на одном языке. И решили люди построить город, названный Вавилоном, и башню до небес, чтобы «сделать себе имя». Строительство башни было прервано Богом, который заставил людей заговорить на разных языках, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей земле...

Археологи искали башню в Вавилоне и в его окрестностях.

Недалеко от Вавилона расположены развалины Борсиппы, которые принимали за городской район Вавилона. В Борсиппе возвышались остатки башни Бирс-Нимруд, долгое время её и отождествили с библейской Вавилонской башней. Раскопками занимались сначала англичане, потом французы, а на смену им пришла немецкая экспедиция. Это было уже третье поколение археологов во главе с архитектором из Лейпцига Вальтером Андре,( одно время он работал со знаменитым Кольдевеем в Вавилоне). Многие археологические экспедиции подступали к стенам храма и его храмовой башне, и все удивлялись, что за пожар был здесь. Ни у кого не было объяснения откуда мог взяться такой жар, который не просто раскалил, но и расплавил сотни обожженных кирпичей.

Когда случился такой мощный пожар, во времена Авраама или мифического Нимрода? И кто мог разжечь такой пожар?

Арабские предания говорят о демонах, но ведь это предания. О башне из Борсиппы было сказано, что семь ее ступеней были окрашены в семь цветов: черной, белой, пурпурно красной, синей, ярко красной, серебристой и золотистой. То есть в цвета семи планет включая Солнце и Луну.

Как делать раскопки в такой башне? Самым простым способом было бы заложить мины и взорвать плотную массу. Однако все экспедиции отказались от такой идеи. Арабы утверждали, что это башня Нимрода – могущественного властителя, основателя Вавилонского царства. Иосиф Флавий называл Нимрода строителем Вавилонской башни, преступником перед Богом.

О какой башне шла речь в Библии, о Бирс Нимрод или башне в самом Вавилоне, от которой ничего не осталось, потому что ее разобрали на строительный материал.

Помните пророчество:

"И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь в запустение…»

Сейчас считается, что еврейский историк Иосиф ошибся, так как задолго до него Геродот тоже указывал на эту башню, то есть ошибся первый Геродот. А если Геродот не ошибся, и под Вавилонской башней имел в виду все же Бирс Нимрод?

В Библии ничего не сказано о пожаре, в ней лишь сказано, что Господь «сошел вниз» и «смешал» языки строителей.

Мог ли заставить бежать строителей огромный пожар, охвативший башню?

Из Библии только понятно, что катастрофа пришла с неба. Вильгельм Кениг писал, что кирпичи могут расплавиться только в очень сильном огне. Но сильный огонь невозможен на открытом воздухе. Даже если предположить, что зиккурат был обложен легко воспламеняющимся материалом, то расплавиться должны были поверхностные кирпичи, а не внутренние. Поэтому что-то должно было проникнуть внутрь башни, чтобы расплавить ее изнутри. Кениг предположил, что это была молния. Для Ирака характерны очень сильные электрические разряды, поэтому ученый нашел наиболее реалистическое объяснение той силе, что расплавила зиккурат.

«При каких-то неизвестных обстоятельствах атмосферный разряд вызвал огромную молнию, которая попала в башню, где высокая степень влажности создала условия для возникновения электрического разряда. При этом влага оказала гигантское сопротивление, способствующее возникновению такой температуры, что внутренняя кирпичная обшивка массивной постройки расплавилась, а вода, скопившаяся на стенах башни, испарилась и вызвала многочисленные взрывы. Взрывы разрушили большую часть каменной кладки, которая обрушилась с высокой террасы, и горящее расплавленное ядро переместилось вверх.»

Действительно ли башню поразила молния? Или боги покарали не только Вавилон?

Раскопки до сих пор ведутся. Работы прерывались лишь во время иракских войн, но возобновлялись снова и снова. Найдено множество табличек юридического содержания и некоторое количество литературных и астрономических текстов, но они относятся в основном к поздним периодам, начиная с халдейской династии.

Так что пока нет надежды, что древние тексты прольют свет на то что же случилось с Вавилонской башней.

-ö-ö-

Лимонов стреляет в детей

Сегодня у здания Савёловского суда активисты движения "Россия молодая" провели театрализованную акцию, направленную против деятельности Эдуарда Лимонова и Национал-большевистской партии.

Два десятка пикетчиков развернули большой плакат на котором забавный синьор Лимон расстреливал беззащитных детей, что и сопровождалось надписью "Лимонов убивает детей". "Активисты фашистской организации НБП ежедневно убивают людей на улицах по национальной принадлежности. Не так давно они перешли к прямому политическому террору. На улицах наших городов они избивают и калечат людей за отличные от их, фашистских, политические убеждения", - заявляют представители "России молодой".

Помимо организаторов, на месте событий присутствовало около 100 сотрудников правоохранительных органов. Возможно, это было связано с предполагаемыми провокациями со стороны сторонников Эдуарда Лимонова, которых пришло к зданию суда порядка-70-80 человек.

Напомним, что 13 апреля, около Таганского районного суда Москвы "лимоновцы" напали на мирный пикет, также организованный "Россией молодой". В результате драки, в ходе которой со стороны лимоновцев" были использованы резиновые дубинки, газовое оружие и пистолеты типа "Оса", несколько студентов были в срочном порядке госпитализированы.

На этот раз до столкновения дело не дошло и стороны обменивались обидными выкриками. Пикетчики кричали "Cкис лимон, стух огурец, партии ... (лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, - прим. ред.) скоро конец". Национал-большевики огрызались не менее обидной кричалкой "Россия молодая, Россия голубая". Все попытки противоборствующих сторон вступить в рукопашную пресекались сотрудниками милиции и ОМОНа.

Свежие комментарии