Исторические киммерийцы

Незначительность археологических памятников предскифского периода в степях Причерноморья и Дона не позволяет с уверенностью говорить, что именно здесь жили исторические киммерийцы. Да и трудно представить, как жители степей оказались в Закавказье, где в то время Урарту и Ассирия проводили активную экспансию.

Наиболее древним упоминанием о киммерийцах является письмо некого Арад-сина, относящееся к правлению Урартского царя Сардури второго (760-730 г. до н. э.) где имеются сведения о пребывании киммерийцев в стране Мана, откуда они вступили в Урарту. Вероятно, как союзники Маны, которая уже на протяжении более ста лет вела борьбу, отстаивая свою независимость.

Чуть позже в одном из писем ассирийский царевич Синахериб сообщает отцу Саргону второму (722-705 г. до н. э.): «Набули, начальник укрепленной крепости Халсу, сообщил мне следующее: «Когда он (царевич страны Урарту) пошел в страну Гамир, его войско было целиком перебито, трое его вельмож вместе с их войсками были убиты, а он сам убежал и пробрался в свою страну».

Из чего следует, что страна Гамир находится где-то на северной границе Урарту. Именно здесь в Араратской долине урарты строят наибольшее количество крепостей: Аргиштихинили, Мецамор, Доври, Элар, Тейшебаини, Эребуни. А присутствие там киммерийцев подтверждает местная топонимика: Гомаретское плато, Диди-Гомарети, город Гюмри и другие.

Любопытен и тот факт, что грузинский верховный бог неба, отец богов, господин вселенной, демиург и распорядитель мирового порядка носит имя Гмерти.

А в осетинской мифологии Гумиры – грубые и сильные великаны, изображаемые семиглавыми чудовищами, уаиги - нартского эпоса. Гумиры населяли землю до нартов, а позже постоянно с ними враждовали.

Из всего этого можно сделать вывод о более длительном присутствии исторических киммерийцев в Закавказье. И тогда наше внимание не может не привлечь триалетская археологическая культура конца третьего – первой половины второго тысячелетия до н. э., на территории которой распространены перечисленные выше топонимы.

Триалетскую культуру, прежде всего, объединяют общие черты погребального обряда: курганы с каменной, каменно-земляной насыпью; ямные или наземные погребальные камеры чаще всего с отделкой деревом или срубами. Что явно сближает ее со срубной археологической культурой (17-12 вв. до н. э.) между Днепром и Волгой. Так что, похоже, киммерийцы Евроазиатских степей всего лишь беглецы из Закавказья.

Причиной переселения могли стать военные походы хеттских царей в Закавказье, где и следует локализовать страны Каски. Особенно, натиск хеттов усилился после середины второго тысячелетия до н. э., что привело к упадку триалетской культуры и появления здесь нового населения. Иначе откуда в современной Грузии названия, в которых слышны отзвуки тех далеких времен: города Ланчхути, Кутаиси, Мцхета; Месхетский и Джавахетский хребты; исторические области Кахети и Кухети.

После распада Хеттской державы в 12 веке до н. э. ее северо-восточные области стали независимыми царствами. Наиболее сильными из них были Диаухи (Даиаэни – ассирийских источников) и Кулха как их называют урартские источники. Последнее не что иное, как греческая Колхида, правда, уже не та, куда приплывали аргонавты, чтобы помочь ее царю завладеть хеттским престолом. Колхида аргонавтов находилась на побережье Черного моря с центром у впадения реки Галис.

Освоение носителями хеттской культуры территории западной Грузии началось еще с середины второго тысячелетия до н. э. А на рубеже первого тысячелетия до н. э. новая Колхида уже достигает своего расцвета и начинает расширяться. По легенде основателем Пантикапея являлся сын колхидского царя Аэйта. Влияние колхидской культура в это время отмечено и на территорию восточной Грузии, где на юге рядом с Джавахети и Артаани появляется историческая область Кола.

Не без участия переселенцев из Колхиды на северном Кавказе появляется кобанская археологическая культура. Видимо, именно они принесли туда не свойственный для северного Кавказа хеттский обряд кремации умерших. Любопытно и то, что в нартском эпосе есть роды ахсар-таг-ката и ала-гата, а четвертое сословие Осетии называлось кусагами. В древнехеттских текстах (18 - 15 века до н. э.) упоминается собрание всех граждан – пан-кус.

Если говорить об этнической принадлежности исторических киммерийцев, то, наряду с местным населением – кассиями-каспиями, предпочтение следует отдать индоевропейцам, говорившим на одном из языков хеттской державы (возможно палайском – «там напии, как говорят, были уничтожены палеями»). Иначе трудно объяснить появление, на восточном побережье Черного моря ахейев и генеохов, названных так греками из-за родственного им языка.

Исходя из мощи Урарту, на равных противостоящего Ассирии исторические киммерийцы, вероятно, составляли союз племен объединившихся против экспансии соседей. В него входило население, говорившее на пракартвельском, «палайском» и индоиранских языках. К тому же в противостоянии с урартами киммерийский союз не мог не опираться на ресурсы Колхиды, ведь неслучайно в западной Грузии позже возникло царство с названием Имерети.

Появление у царей Урарту серьезного противника на севере не могло остаться незамеченным Ассирией. И вскоре киммерийцы стали привлекаться к военным действиям не только против Урарту, но и других противников ассирийских царей. Самым известным походом киммерийцев было их вторжение во Фригию.

В 717 году до н. э. фригийский царь Мидас (по-ассирийски Мита) заключил направленный против Ассирии союз с урартским царем Русой первым. Но ассирийцам удалось нанести союзникам сокрушительные удары и даже вынудить фригийцев, а возможно и урартов, платить им дань. Но вскоре Мидас отказался признавать зависимость от Ассирии, и тогда те организовали киммерийское вторжение.

Иначе трудно объяснить, почему киммерийцы затеяли войну с совсем не угрожавшими им фригийцами. К тому же чтобы попасть во Фригию они должны были пройти по контролируемой Ассирией территории (хотя бы через ту крепость Халсу). И наконец, позже ассирийцы еще не раз будут действовать подобным образом, но тогда их союзниками уже станут исторические скифы.

По каким причинам на месте киммерийцев вскоре оказались скифов сказать трудно. В анналах Асархаддона (царь Ассирии 681-668 г. до н. э.) есть такая запись: «Теушпу, киммерийца, странствующего воина, чья родная страна лежала далеко за провинцией khubusha, его самого и его армию я уничтожил мечем». С другой стороны в документах, относящихся к его правлению, упоминается киммерийский полк, входивший в состав ассирийской армии.

Во всяком случае, именно царь Асархаддон выдал дочь за скифского царя Партатуа сына Ишпакая (Спарга), скрепляя этим браком новый союз. Но все равно скифов еще очень долго будут называть в Передней Азии киммерийцами, что внесет путаницу в сведения древних авторов о событиях того времени.

ВОЕННЫЕ СБОРЫ

Лето 1980 года. Грядущие два месяца в Калининградской области не обещали райской жизни. И личного счастья. Неожиданно пробудилось чувство долга и прогнало тоску. Унылый лирик с потока «Водоснабжение и канализация» тонко подметил: — Потянулись монотонные армейские будни, однообразные, как китайские лица.

Выпускники Таллинского политеха в полевой форме образца 43-го года бодро маршировали из столовой в бывшие немецкие казармы города Гусева. В такой важный для пищеварения момент по ротам разнёсся панический слух: в армейский чай добавляют бром для подавления естественных потребностей растущих организмов.

Для проверки на кухню отрядили добровольцев, которые всю ночь отмывали розовый комбижир с тарелок и к раскладке продуктов не поспели. Но подозрения окончательно окрепли после заявления капитана медика, который категорически отверг обвинения. Курсанты решились немедленно проверить свою состоятельность на деле.

А сделать это представлялось возможным в ближайшем женском общежитии ткацкой фабрики имени товарища Бертольда Брехта, что гостеприимно раскинуло корпуса прямо за КПП. Предыдущие выпуски даже проделали проходы в кирпичной стене гарнизона и протоптали к ним дорожки.

После отбоя под окнами общаги проходили кастинги, а прошедшие фейсконтроль счастливчики, которых было большинство, поднимались в номера по пожарной лестнице. Курсанты из Прибалтики всегда считались завидными женихами: на руках диплом инженера и распределение в сытой Эстонии. А обрадованная таким шефством дирекция, построила рядом детский сад и ясли, которые уже не справлялись с демографической ситуацией.

Самые стойкие бойцы заглядывали и в соседние комнаты, но дольше трёх дней в царстве женщин никто не выдерживал. После такой самоволки полковая гауптвахта казалась санаторием. Изредка, по просьбе администрации фабрики и для установления отцовства, курсантов поротно строили на плацу.

Здесь лимитчицы на сносях выводили из строя всех вероятных папаш. А победителю конкурса строгое жюри предлагало радости семейной жизни в том же общежитии. В конуре на две семьи! Но сторонники нестандартных решений, не торопились в объятия ткачих. Тем более, изучив доску объявлений у лаза через забор. Там давалось подробное описание перечня услуг поэтажно, с указанием лучших по профессии персонально. Нет, это не Рио!

На утренней пробежке у штаба был замечен девственный лазарет, а при нём юные практикантки из медицинского. Упал, отжался! Уже вечером тяжелобольные с высокой температурой поступили туда на лечение. Хохотушки третьекурсницы из янтарной «столицы» тут же раскусили симулянтов в партизанской форме. В таком окружении стриженный под Стинга личный состав, поправлялся прямо на глазах.

В нужном полушарии уже включилась одна из программ обольщения медицинского персонала. С учётом лимита времени она запустилась в сжатом варианте. Курсанты испытывали слабость к блондинкам в белых халатах, особенно в ансамбле с ажурным бельём. И стетоскопом на груди! Предложение соблюдать постельный режим вместе, ответственно поддержала дежурная медсестра.

В отдельной палате безотказная сестричка не раз опровергла слухи о губительных свойствах армейского чая. Оказывается, бром в частях давно, и успешно заменяли марш- бросками, строевой и физподготовкой. А полное отсутствие белков в рационе срочнослужащих, должно исключать утреннюю эрекцию.

Дневной осмотр показал неудовлетворительную языковую подготовку медичек, особенно хромал английский. Будущие офицеры ещё пару дней подтягивали хвосты третьекурсницам в свободной палате изолятора. За лечебную неделю двоечницы овладели языком на твёрдую оценку «хорошо». Девушки осваивали лондонский диалект кокни.

Дальнейший прогресс прервал, вернувшийся из отпуска начальник госпиталя, который выписал злостных симулянтов. Капитану не давали спать на дежурстве громогласные упражнения по фонетике. После рапорта военврача курсанты отправились по дорожке, проторенной ещё рядовым Швейком.

В ходе отражения очередной атаки противника, неподалёку от узла связи, наша разведка обнаружила замаскированный под развалины колхоз. Носивший имя дедушки Калинина. Руины молочной фермы неоднократно перевыполняли годовой план. Туда в вечерний рейд на танцплощадку и выдвигался весь личный состав. До объекта добирались по разбитой грунтовке в засекреченном фургоне р/ст Р-140, соблюдая светомаскировку.

Романтический вечер начинался с сюрприза: на тройку пьяных трактористов приходилось полсотни доярок и птичниц. Поэтому курсантов в колхозном клубе встретили с воодушевлением. По пути прибалты прихватили группу морпехов. Воины в полной боевой, при оружии, в раскраске и камуфляже, выполняли задачу в районе женского общежития.

На колхозной дискотеке допотопный «Тембр-2» останавливался на припеве "Листья жёлтые ..." и курсанты вытащили из кабины мигающий «Шарп-555». По легенде, моднейший двухкассетник помогал осваивать приём на слух «морзянки». Но почему-то на этот раз, вместо нудных точек и тире японец выдал 2х30 Watt от Донны Саммер. Последнего мюнхенского разлива.

«Королева диско» со знанием дела расставила всё по своим местам. Вечер отдыха под красными фонарями колхоза «Вымя Ильича» плавно перетекал из танцулек в поцелуйки. Стандартный дресс-код птичниц уже не мог остановить служивых после месячного воздержания. Под фуфайками и ватниками телятниц бились девичьи сердца, ещё не познавшие сверхзвуковой эякуляции.

Стонущая под аккомпанемент маэстро Мородера мать-одиночка Донна, накрыла поляну негой любовной страсти. Гости сразили доярок эрудицией, после чего им пришлось поработать по специальности. Молодые сошлись без протокола на ближайшем сеновале ... в антрактах вопрос стоял ребром. В журнале радиста появилась запись: передовые птичницы отдаются только по любви.

Дом, где состоялось грехопадение, был сложен из гранита ещё при кайзере Вильгельме II, но использовался для танцев только наполовину.

Вторая часть строения сгорела при штурме усадьбы в суровом военном 45-м, и все последующие годы служила солдатикам сеновалом. А посему прощание было недолгим… Donna Summer умоляла с борта, уходящего в ночь фургона: — Вернись, любовь! Love to Love You baby!

Хотелось надеяться, что этот рейд, со временем, хоть немного изменит однообразный районный генофонд.

Следующим же вечером отделение эстонских связистов, усиленное морпехами Поволжья, прорвало плотную оборону противника и развернуло наступление на территорию советской Литвы. Скрытно передвигаясь по лесным дорогам, ударная группа вышла в тыл противнику и проломила пограничный забор в колхозном саду. Этот подвиг за рулём головной машины совершил энергетик Колян.

Пока вечно голодные воины лакомились литовскими яблоками и сливами, из-за деревьев показалась хозяйка этого великолепия. Речь садовода была содержательной, но краткой: — Проклятые русские, всю жизнь мне сломали! Не дам ни яблока. Это сад моего деда, которого вы расстреляли!

Коренной эстонец с XII века (его прапрапра…бабку затащили на сеновал крестоносцы) Михкель Кацман очень обиделся. Он закипал ненавистью к соседям: — Мы не есть русский золдат! Мы очень голодный эстонский брат! Давай пожрать и выпить, а то, курат (примитивное эстонское ругательство), начнём реквизиция. Mne Pohui, kurva!

Закончив свой монолог, он повёл стволом пулемёта, но литовская подкулачница достала двустволку: — Получи на ужин, эстонский оккупант! Ответ был подтверждён зарядом соли. Но угрозы никого не остановили, и дегустация солёных яблок продолжалась.

Всех возмутили неблагодарные литовцы, пожалевшие колхозных яблок советскому солдату, который вернул им немецкий Мемель и польский Вильно. Отличившиеся в саду связисты повторно угодили в знакомую санчасть с расстройством желудка.

Великий перелом

Коллективизация для крестьянства была более радикальным переломом, чем революция 1917 года. Она разрушила многотысячелетнюю культуру и бесконечно уменьшила возможности выбора разных путей в будущее для народа. С этой точки зрения Сталин очень точно применил к ней термин «великий перелом». Так ее воспринял, например, и Н. Клюев. Он был арестован в 1934 году и на допросе показал: «Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая коммунистической партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение». В его деле сохранилось стихотворение «Песня Гамаюна», в котором говорится:

I. Песня Гамаюна

К нам вести горькие пришли,

Что зыбь Арала в мертвой тине,

Что редки аисты на Украине,

Моздокские не звонки ковыли,

И в светлой Саровской пустыне

Скрипят подземные рули!

Нам тучи вести занесли,

Что Волга синяя мелеет,

И жгут по Керженцу злодеи

Зеленохвойные кремли,

Что нивы суздальские, тлея,

Родят лишайник да комли!

Нас окликают журавли

Прилетной тягою впоследки,

И сгибли зябликов наседки

От колтуна и жадной тли,

Лишь сыроежкам многолетки

Хрипят косматые шмели!

К нам вести черные пришли,

Что больше нет родной земли,

Как нет черемух в октябре,

Когда потемки на дворе

Считают сердце колуном,

Чтобы согреть продрогший дом,

Но не послушны колуну,

Поленья воют на луну.

И больно сердцу замирать,

А в доме друг, седая мать...

Ах, страшно песню распинать!

Нам вести душу обожгли,

Что больше нет родной земли,

Что зыбь Арала в мертвой тине,

Замолк Грицько на Украине,

И Север - лебедь ледяной -

Истек бездомною волной,

Оповещая корабли,

Что больше нет родной земли!

Николай Клюев. Избранное

...В результате коллективизации крестьянство было лишено жизненных возможностей и прав (не очень, впрочем, обширных), которыми обладало тогда городское население. Крестьяне оказались в неравноправном положении, стали низшим слоем населения. Если реформы Столыпина юридически уничтожили последние остатки неравноправного положения крестьянства, сохранявшиеся со времен крепостного права, то теперь это неравноправное положение было восстановлено в гораздо большей степени. Так, указ от 5 октября 1906 года давал крестьянам право свободного получения паспортов и выбора места жительства. Колхозники же не являлись держателями паспортов (вновь введенных в 1932 году) и не имели права покинуть деревню, за исключением нескольких строго очерченных обстоятельств (призыв в армию, по спецнабору на стройки и выезд на учебу). Колхоз превратился в государственное предприятие. При этом, однако, над колхозником нависала угроза репрессий за невыполнение заданий по хлебозаготовкам, за невыработку нужного числа трудодней и т. д. — и он же нес бремя риска в случае неурожая.

Еще важнее, что изменился характер труда. Исчез творческий элемент, связанный с самостоятельным принятием решения крестьянином, с чувством ответственности. Что, где, когда сеять или жать — все определялось указаниями сверху, которые усиливались газетными кампаниями. Часто замечали, что главной причиной упадка советского сельского хозяйства была незаинтересованность колхозника. При этом подразумевается обычно его материальная незаинтересованность в результатах его труда. Но гораздо существеннее — потеря интереса к самому процессу труда. Он превратился в тот «урок», о котором писал Ленин по поводу рабочих. В этом важнейшем вопросе их жизни колхозники были в худшем положении, чем крепостные, сохранявшие на своих надельных землях возможность трудиться по своему собственному выбору. Из-за этого крестьяне, которые раньше готовы были голодать и отдавать все силы, лишь бы не расстаться со своим крестьянским образом жизни, стали бежать из деревни. Сначала (в предвоенные годы) еще сохранялась инерция прежнего отношения, память о крестьянском труде на тех же полях. В следующем поколении и она стала выветриваться. К тому же деревня всегда оставалась дискриминированной. Например, после войны я часто разговаривал с одним жителем колхоза, еще молодым, но вернувшимся совершенно израненным с войны. От него я узнал, что он, как и все инвалиды войны из сельской местности, не получает никакого пособия или пенсии: их, считалось, должен был содержать колхоз.

И позже, при Хрущеве, при Брежневе, колхозников как будто нарочно приучали к тому, что они только поденщики, по чужим замыслам работающие на земле: у них то отбирали коров в колхозное стадо, то раздавали их обратно, то опять отбирали, чтобы привязанность к скотине не укреплялась в Душе. Да и с их судьбами делали то же: то задумывали сселять в «агрогорода», то укрупняли колхозы, то измельчали. Одним росчерком пера колхоз мог быть превращен в совхоз, и наоборот. Об их жизни все знают по теперь уже классическим произведениям Ф. А. Абрамова, В. И. Белова, В. Г. Распутина.

Коллективизация была полной победой социалистической идеи над крестьянством. Еще в резолюции I Интернационала в 1869 году говорилось, что капитализм, наука, течение событий и интересы общества «приговаривают мелкое крестьянское хозяйство к постепенному исчезновению, без права апелляции и без снисхождения». Это у нас и произошло, только не «постепенно». Если установление первого крепостного права потребовало 200 лет, то новое закрепощение было осуществлено за 3 года. «Реакционный класс» был уничтожен, а отдельные его представители либо тоже были уничтожены, либо превращены в пролетариев.

Труд крестьянина нисколько не менее глубок и содержателен, чем труд ученого или писателя. Он имеет осмысленный, творческий характер, связан с природой, отражает ее цикличность. Представим себе, что математикам или поэтам «спускали бы сверху» «установки» для их работы, организовали «теоремозаготовки» или «стихозаготовки» с переселением на Север, расстрелами и вообще в том духе, который описан выше, а потом объединили бы их в коллективы и, отобрав паспорта, заставили коллективно создавать продукцию в предписанном стиле и количестве. Ясно, что это был бы конец и математике, и поэзии. Точно так же пришел конец крестьянству. С той разницей, что из-за древности и живучести этого уклада «раскрестьянивание» все же растянулось на десятилетия.

В работе, появившейся более десяти лет назад, К.Г. Мяло предложила рассматривать коллективизацию как явление цивилизационного слома («Новый мир», 1988, № 8)...

И. Шафаревич. Революция и эпоха коммунизма...Великий перелом - Опубликовано в журнале «Москва», 1999, No 10, 11

...Нет, не в один день и не единичным решением был вызван к жизни «год великого перелома», а предуготовлялся энергичной идеологической работой предшествующих лет. Работой, сосредоточенной на противопоставлении крестьянской традиции и идеального образа нового общества, которое еще только надлежит создать и созданию которого может помешать именно крестьянская «дремучесть».

Уже в годы расцвета нэпа заметно ощущался, а крестьянскими поэтами и выражался определенный разрыв между социально-экономическим статусом крестьянина, наконец-то получившего землю и хозяйственную самостоятельность, и его все более настойчиво подчеркиваемой леваками культурной и идеологической «второсортностью», чуждостью системе принесенных революцией новых идеалов.

Так что клюевским старообрядцам не мудрено было чувствовать себя «експонатами из губздрава» в атмосфере такой более чем странной борьбы за народное счастье.

Логикой этой борьбы традиционный крестьянский уклад как бы заведомо предуготовлялся к закланию на алтаре индустриализации. И надо ясно отдавать себе отчет о том, до какой степени подобное третирование деревенской «темноты» повлияло на общественное сознание, в особенности сознание рабфаковской, пролетарской молодежи, принимавшей весьма активное участие в акциях по ликвидации кулачества как класса.

Однако третировала крестьянский уклад не только левая интеллигенция. Сейчас, листая газетные подшивки тех лет, поражаешься тому, что, собственно, никто из оставшихся после смерти Ленина у руководства страной не любил деревню как таковую, нередко видя в ней всего лишь оплот и олицетворение ненавистной «старой России».

В нашей прессе уже мелькали ссылки на «Злые заметки» Н. И. Бухарина, опубликованные в начале 1927 года в «Правде », где впервые прозвучало слово «есенинщина» в уничижительном смысле — как воспевание затхлой российской старины, то есть «темноты, мордобоя, пьянства и хулиганства», «ладанок» и «иконок», «свечечек» и «лампадок».

«По этой линии,— утверждал Бухарин,— идет воспевание «русского начала» в новой поэзии. А на самых высотах идеологии расцветает возврат к Тютчеву и другим. Еще бы!

Умом Россию не объять,

Аршином общим не измерить.

...«Есенинщина» — это самое вредное, заслуживающее самого настоящего бичевания явление нашего литературного дня...По есенинщине нужно дать хорошенький залп».

Одновременно была опубликована статья Н.И. Бухарина «Ленинизм и строительный период пролетарской революции», где совершенно определенно крестьянству отводилась роль не самостоятельного субъекта этого строительства и равноправного партнера пролетариата, а объекта, материала, подлежащего обработке по отнюдь не крестьянством выработанному проекту: «Сама диктатура пролетариата в действии есть особая форма классовой борьбы, вытеснения городской и сельской буржуазии, руководства крестьянством и переделки этого последнего. Она может временами обостряться...»

Именно о переделке деревни говорил четыре года спустя и А.С. Бубнов, выступая в феврале 1931 года на 1 Всероссийском съезде по всеобучу. Конкретизировано было и понятие агентов культурной работы пролетариата над деревней: «Надо добиться того, чтобы заводы, машинно-тракторные станции, совхозы вели за собой по пути культуры всю деревню, перестраивающуюся ныне на социалистических основаниях».

О том, чтобы применить к деревне ленинский принцип развития лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры в 1929— 1931 годах, в партийном руководстве не было и речи. Пожалуй, в годы, предшествовавшие коллективизации, только неонародники, особенно Чаянов, продолжали исследовать возможность включения традиционного крестьянского хозяйства — такого, каким оно сложилось исторически, а не «переделанного »,— в социалистическое строительство.

Однако натиск гипертрофированных, унаследованных от радикалов XIX века идей техницизма в сочетании с объективными требованиями ускоренной индустриализации не позволил осуществиться этому альтернативному варианту развития — единственному, на мой взгляд, который в те годы давал возможность избежать слома традиционной крестьянской культуры. А стало быть, и глубокого, вызванного этим сломом социально-психологического и культурного стресса с далеко идущими последствиями...

Ксения Мяло – Оборванная нить. Крестьянская культура и культурная революция. «Новый мир», 1988, № 8, с.245-258

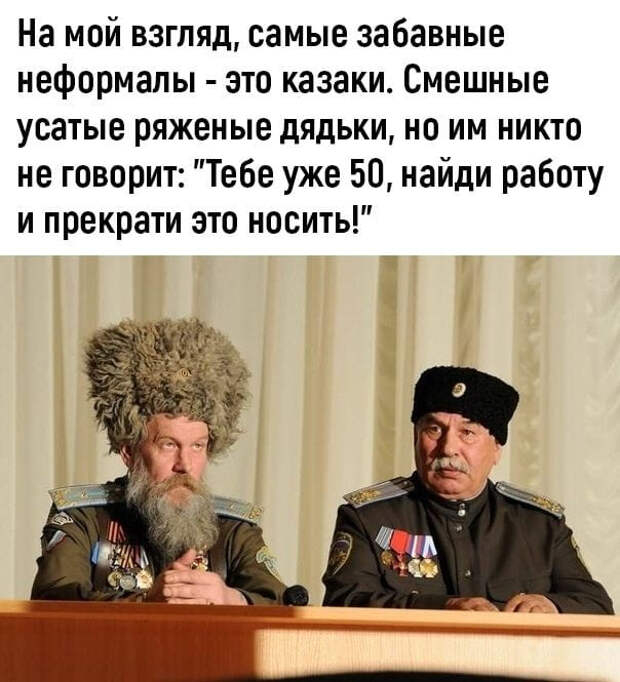

Мифы о происхождении сибирского казачества

Казачество – это прежде всего крепостное российское крестьянство, плюс – азиатский элемент (башкиры, татары, казахи). Это – не этнос и не социальное сословие, а пригнанные, переселенные из разных мест крестьяне, привлеченные на службу за возможность грабить местное население, получить надел земли.Линейное казачество в Сибири начало формироваться в период строительства Омской и Железинской крепостей (1716). На Новую линию отправляли и записывали в казаки ялуторовских, ишимских, тюменских и краснослободских крестьян. По сведениям генерал-майора С.В. Киндермана, из Сибири могло быть назначено (!) более 9000 выписных казаков. Выписные казаки служили без жалованья, «из земли и из травы», то есть за земельные угодья. Крестьяне «без ведома старост и десятских не могли отлучаться от домов, а в случае незаконной отлучки, по отысканию, наказывались кнутом... В 1752 г. на строительство Новой линии послали 500 выписных казаков. Их сменили через два года и они ушли домой вовсе разорёнными». Это – жалкая пародия на казачество, истинная суть которого в свободе и удали, а тут крестьян насильно (выписные!) назначали в казачество, словно духом свободы можно наделить, приписать его или заставить человека быть свободным ментально при рабской психологии. Крепостными методами (незаконные отлучки, наказание кнутом) казачество не формируется.

В 1755 году на Иртышской линии находилось 3081 человек регулярных и нерегулярных войск. Большая часть их были т.н. выписные или «черные» казаки – крестьяне (!) или посадские люди, мобилизованные на временную службу для строительства и охраны военной линии.

В 1758 г. в связи с временным обострением русско-китайских отношений, на сибирскую линию было отправлено 2 тыс. донских и яицких казаков, один драгунский полк и народные команды башкир и мещеряков по 500 человек на каждую линию. Донские и яицкие казаки сменялись каждые 2 года. Башкир и мещеряков сменяли через 1 год. Башкирам не доверяли. «На них не можно полностью надежду иметь в рассуждении прежде бывших башкирских замешательств и колеблемости, а паче и по однозаконству с киргизцами».

Но с 1763 года были отменены командировки донских и яицких казаков, и с тех пор численность казачества пополнялась зачислением в его состав «разного чина людей». В 1770 году на линию было выслано 150 ссыльных запорожцев, участвовавших в движении против польской шляхты.

Возникла проблема – нехватка женщин. Одним из способов ее решения стал насильственный захват женщин из непокорных казахских аулов, которые выступали против присутствия в Степи русских крепостей.

Другой способ был связан с пересылкой на линию преступниц, сосланных в Сибирь. В 1759 г. Сенатом было принято решение «поселить на сибирских линиях годных для замужества ссыльных женщин». Так, в 1759 году на Иртышскую линию была выслана партия из 90 колодниц, из которых 77 (в возрасте от 19 до 40 лет) были признаны годными для супружеской жизни. Для них это был шанс избежать каторги за совершенные преступления: 24 из них были сосланы за мужеубийство, 10 – за детоубийство, 1 – за отцеубийство, остальные за другие крупные преступления (поджег помещичьего дома и т.д.). Часть этих женщин брали одинокие офицеры «во услужение», на других женились казаки, солдаты и прочие линейные жители.

В 1762 г. согласно распоряжению Сената на Сибирской линии стали селить вышедших в отставку нижние военные чины, а в 1766 г. – мастеровых людей. Зачислялись также пленные поляки и мелкие преступники.

В 1797 году был издан указ, согласно которому «казачьи дети должны были верстаться на службу». Этот указ (по духу крепостной) стал основой создания казачьего сословия. Поступить в казаки мог любой годный к несению воинской службы мужчина, но правом выйти из сословия он не обладал.

Военная реформа 1798 г. сформирована иррегулярное войско (11 рот из калмык, 1 конный полк из тептярей). Структура войска состояла из 17 башкирских, 5 мишарских (мещеряки), 1 калмыцкого, 7 казачьих (2 уральских и 5 оренбургских) кантонов.

В начале XIX века на линию переселили 44 семьи донских казаков, крещенных калмыков, ссыльные поляки зачислялись солдатами.

Положение о Сибирском линейном казачьем войске (1807 г.) и Новое положение (1846 г.) указывали, что «поступивший в казачье сословие остается в нем на вечно с потомством своим». Этот указ распространялся на рядовых казаков, офицеров казачьего происхождения и их детей, переводчиков и толмачей, окончивших Омское азиатское училище.

Формирование сибирского казачества происходило путем его естественного и механического прироста. Естественный прирост был незначительным и до середины 1840-х годов составлял 1% в год. Дополнительным способом «приумножения» войска по Положению 1808 года являлось добровольное зачисление в его состав казахов и калмыков.

Спустя полвека проблема с женщинами не была решена. Указом царя от 23 мая 1808 г. разрешалось «всем российским подданным свободных состояний покупать и выменивать на линии киргизских детей».

Указом 1825 г. запрещалось «покупать киргизов, калмыков, и других азиатов, но, для пополнения недостатка женщин в Западной Сибири, разрешено выменивать у кочевников детей женского пола». За «инородческую бабу» 40 лет давали 12 рублей, за девочку-казашку – 2 быков, 2 кирпича чая, красную кожу и четверик крупы.

Отсюда этническая однородность сибирского казачества. Кроме русских, украинцев, белорусов в его состав входили тюрки (татары, казахи), мордва и другие. «Встречаются между казаками потомки киргиз, калмыков, башкир и мордвы. Вообще, уклонения от русского типа к монгольскому нередки. Это объясняется тем, что на пограничных сибирских линиях долгое время было чрезвычайно мало русских женщин и казаки женились на инородках».

Часто главным источником пополнения сибирского казачества становилось механическое увеличение его численности за счет массовых принудительных зачислений. Подобные мероприятия проводились несколько раз. Так, например, в 1813-1814 гг. и в 1831-1834 гг. войско пополнилось несколькими сотнями военнопленных поляков.

Указом Сената от 17 марта 1832 г. стали переселять на Оренбургскую линию казенных (!) крестьян с причислением (!) их в казаки.

В 1840 г. издано Положение об обращении в казачье сословие некоторых волостей Челябинского и Троицкого уезда. Кроме того, все крестьяне Новолинейного района обращались в казаков. К слову, переселялась с зачислением и в состав Оренбургского казачьего войска часть государственых крестьян Верхне-Уральского, Троицкого, Челябинского уездов. Крестьяне не хотели покидать насиженные места. Крестьяне Кундровинской, Верхне и Нижне-Увельской волостей Троицкого уезда (8750 душ) подняли восстание. Перовский просил разрешения вовсе согнать с земли всех крестьян, не желавших зачислиться в казаки. Летом 1843 года восстание крестьян было подавлено силами 4 тыс. солдат с 2 орудиями.

Переселение на новую линию шло и в связи с упразднением внутренних казачьих кантонов. Эти казаки тоже не желали переселяться ближе к Степи, ссылаясь на указы Петра I, обещавшего им вольность и самоуправление. Насильно с помощью воинских отрядов переселили 2877 казачьих семей, дав три дня на сборы. Иной раз гнали, «не дав бабам вынуть из печки калачи».

После ухода Кенесары хана на юг и его гибели, а также в период начавшейся военно-хозяйственной колонизации Казахской степи проводилось массовое зачисление крестьян в Сибирское войско (1846, 1849-1851, 1856, 1858-1860 гг.).

В 1861 году численность казачьего населения Сибирского войска достигла 93 тыс. человек, более четверти их составляли бывшие казенные крестьяне. Последний случай принудительного зачисления в сибирское казачество произошел в 1861 году. В войсковое сословие вошли крестьяне Канонировской волости Семипалатинского уезда и западно-сибирские городовые-казаки. В 1867 г. от сибирского казачества произошло образование Семиреченского войска. Словом, казачество-то было ряженое, и под казачьей формой скрывались вчерашние крепостные крестьяне с рабской психологией. Это и объясняет отсутствие воинской чести, грабеж мирного населения, захваты лучшей земли, мародерство и пр. со стороны псевдо-казачества.

Темпы естественного прироста в эти годы по-прежнему оставались невысокими (в среднем 1,24%), что было связано с высоким уровнем детской смертности. К концу 1866 года численность сибирского казачества увеличилась до 109 тыс. чел.

Этническая структура казачьего населения войска стала более сложной в результате массовых зачислений крестьян. Согласно официальным данным к концу 1870-х гг. русские (не совсем понятно, кто имелся в виду. – М.А.) составляли более чем 84 % сибирских казаков.

В 1891 году Н.М. Ядринцев писал: «Сибирские казачьи команды нарочно отправляются в улусы или юрты калмыцкие и киргизские, чтобы, по словам актов, захватывать в полон калмыцких и киргизских баб, девок и ребят, и сибирская губернская канцелярия «взятую добычу людей отдавала им в раздел»». Таким образом, матерями некоторых казаков были казашки, что отразилось на их физиологическом облике.

Н. Я. Коншин в 1899 г. писал: «Зато среди семиярских казаков также не трудно встретить смуглых, черноволосых людей с узкими глазами и широкими скулами...».

В 1880-х-I пол. 1890-х гг. немногие из переселенцев в Казахскую степь соглашались вступить в казачье войско. В то время как покидавших его было немало в связи с появлением у некоторых категорий казаков возможности легально выходить из войска.

В 1890-е годы, когда выдавали земли (казак наделялся землей в 30 десятин), количество желавших вступить в ряды сибирского казачества заметно возросло, и в его состав зачислялись целые группы новых переселенцев. Как видим, казачество росло за счет предоставления казахской земли. Злая ирония в том, что чем больше земли отбиралось у казахов, тем больше становилась численность казачества. Но уже в начале XX века с возросшим дефицитом земли желающим вступить в казачество переселенцам в этом отказывали.

В 1900-1915 гг. темпы естественного прироста сибирских казаков составляли 2,13%. Невысокий показатель объяснялся «высокой смертностью, связанной с неурожаями, отсутствием в станицах необходимых санитарных условий, низким уровнем медицинского обслуживания».

В 1916 году численность сибирского казачества составляла 172 тыс. человек. Очевидно, казаками эти люди только назывались, но пользовались всеми привилегиями, которые давала принадлежность к казачеству.

Тема контактов со Степью вызывала интерес многих путешественников, этнографов, ориенталистов, офицеров, губернаторов. О ней оставили свои записи В. Вельяминов-Зернов, В. В. Григорьев. Г. Ф. Гейнс, В.А. Перовский, Г.Н. Потанин, Н.Я. Коншин, А. Машкеев и мн.др. К слову, В.А. Перовский и многие другие называли казахов не «киргиз-кайсаками», а ордынцами, в трудах писали «казачьи орды». Авторы оставили свои наблюдения о том влиянии, которое оказывали казахи на казачество и переселенцев.

Отличительная особенность яицкого казачества состояла не только в смешении азиатских и европейских черт (смешанные браки создавали «особый казачий тип, впоследствии отличавший их от других народов северо-западных русских княжеств»), заимствовании многих явлений жизни, создания войсковой общины, знания языка и традиций казахов, но и в том, что они служили ханам Белой Орды. Именно в этот период службы в составе войск кочевников они научились приемам ведения степной войны (облавы, конные лавинные атаки, обходные маневры), несению дозорной службы, разведке, устройству засад, использованию пик, казахских коней и практики иметь заводных коней (о-двуконь). Позже, в XVII в. яицкое казачество стало служить русскому царю Михаилу (1613-1645 гг.).

Казачество постепенно приспосабливалось к природным условиям Степи, узнавало местность благодаря общению с коренными жителями. Г.Н. Потанин: «От беспрестанного пребывания в степи, они хорошо ее знают, привыкли к ее однообразным возвышениям и владеют такой же способностью не заблудиться в ней, как и сам киргиз, тогда как солдат в состоянии заблудится, отошедши полверсты от большой дороги. Наконец, они такие же наездники, как кочевые киргизы, и, живя в постоянных сношениях с ними, хорошо знакомы с их обычаями и всеми военными хитростями».

В статье «4 месяца в Киргизской степи» один из офицеров, командированных в 1848 году для подавление волнения в Степи, писал в «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» (Том 58, 1849): «Чтоб избавиться от комаров, казаки, находящиеся на степных пикетах, разводят летом на ночь курева из кизяка и мокрой травы, так что пикет превращается в совершенную коптильню. Через несколько минут, я привык однако к дыму… Как ни способны казаки на все обязанности боевой жизни, но для разведывания они не могут заменить киргизов. Последние обладают в этом отношении какою-то чудною сметливостью. Заметив след, они останавливаются, разглядывают его во всех подробностях и потом утвердительно скажут вам; когда проезжали тут люди, сколько их было, други ли они или недруги, зачем они ехали, и пр., и пр. Сцепление этих выводов так же удивительно как удивительна проницательность Кювье, воссоздававшего по маленькой окаменелой косточки целое допотопное животное… Кроме рассылки чалганчей, мы расставили по всем Улутауским возвышенностям наблюдательные пикеты из киргизов, которые также в этом деле превосходят казаков. Во-первых, узкие, едва приметные глаза киргизов могут ясно разглядеть предметы в такой дали, где мы ровно ничего не видим, и в этом отношении, мы с ними никак не можем сравниться. Во-вторых, киргизы обладают искусством так располагаться, что могут видеть все вокруг себя и в тоже время сами остаются совершенно невидимыми. Самый образ жизни развивает в них эти дарования, столь драгоценный для аванпостной службы».

Н.М. Ядринцев пишет: «…в Западной Сибири, на границе Киргизской степи, где казаки, мало того, что перешли местами к скотоводству, но заимствуют у киргизов одежду, обычаи, язык. Нравы эти проникли даже в среду офицерского сословия. Иногда офицеры являются в города совершенно окиргизившиеся».

«Влияние киргизского населения выразилось ещё другим образом: почти все казаки Горький и Иртышской линий употребляют в разговоре весьма часто киргизский язык и приняли от киргиз некоторые обычаи».

В результате проживания на одной территории и активных контактов казаки многое заимствовали в хозяйстве, быте, материальной культуре казахов. Семипалатинская администрация во второй половине XIX века отмечает: «…Казаки, живя с киргизами, совершенно окиргизились, и говорят не только с киргизами, что было бы понятно, но и между собою по-киргизски, считая этот язык более легким для себя, носят они также киргизскую одежду. Маленькие дети казаков – и те говорят по-киргизски».

Г.Н. Потанин в «Заметках о Сибирском казачьем войске»: «Киргизский язык не только не пренебрегается, но считается разговорным; киргизские обычаи также многие усвоены: так, например, казаки охотно пьют кумыс и едят конину… Около Коряковской станицы происходит самое сильное взаимодействие русского и киргизского духа. Недалеко от Коряковской станицы находится другая станица – Ямышевская, в которой в прежнее время было сделано такое сближение между двумя народами, что обе расы здесь отчасти смешались… здесь много между казаками крещенных киргизов и даже киргизок, так что здесь можно встретить хоровод из смуглых и плоских лиц и можно услышать песню, представляющую много смесь киргизского языка с русским. Все окрестные киргизы сделали много заимствований из русской жизни и даже многие живут в землянках, по крайней мере в зимнее время, а казаки здешние, в свою очередь, подчиняются сильному влиянию киргизов, следуют в одежде их модам и в домашней жизни предпочитают киргизский язык своему».

В другой статье Г.Н. Потанин пишет: «Как на левом, так и на правом берегу Иртыша, к линии примыкают киргизские кочевья, так что здешние казаки окружены киргизами и находятся под их исключительным влиянием. Почти все население говорит на киргизском языке, нередко предпочитая его, легкости ради, родному языку. Для многих это колыбельный язык, потому что няньками и стряпками здесь бывают Киргизки. Не только простые казачки, но и казачки-барышни болтают здесь по-киргизски. Киргизский язык услышишь повсюду: в тихой беседе о сенокосных пайках, которую ведут между собой казаки, сидящие на завалине; в разговоре ямщиков, хлопочущих на станции около экипажа, проезжающего чиновника; иногда даже в суде, потому что между здешними казаками встречаются лица, которые обстоятельнее рассказывают дело на киргизском языке, чем на русском языке. Рассказывают анекдоты о станичных начальниках, которые в своих рапортах сбиваются с русского языка и оканчивают доклад на киргизском».

В. Семенов в «Киргизском крае» (Т. 18) писал об уральских (яицких) казаках: «Киргизский халат, который носит большинство казаков, на крестьян можно увидеть редко».

В 1876 г. Ф.Н. Усов пишет: «В одежде казаков много восточного, перенятого от киргиз и татар... Всего больше полюбился казакам восточный бумажный халат, его носят во всякое время: в будни и праздники, богатые и бедные. Даже, находясь на службе в отрядах, в лагерных сборах и т. п., казак при первой возможности облекается в халат, который щеголевато подвязывает обыкновенным русским поясом, образуя сзади множество складок, Кроме того, казаки носят по праздникам киргизского покроя камзолы (бешметы) из бумажной материи и такие же узенькие штаны, суконные, триковые и нанковые казачины, а также партикулярное платье; в рабочее время киргизского шитья армяки. Зимою овчинные шубы и полушубки, ергаки из цельной конины, шерстью вверх (род дахи), кожаные или плисовые чамбары (широкие шаровары), которые запускаются в сапоги. Летом на голове форменная казачья фуражка с козырьком и кокардой, или гражданская фуражка с козырьком; зимою бараньи тяпки, a в дороге овчинные киргизские малахаи с острым верхом и с лопастями, прикрывающими уши».

Г.Н. Потанин: «Киргизские привычки простираются и на одежду и пищу казаков. Подобно кочевнику, иртышский казак любит носить широкие плисовые шаровары, халат из бухарской парчи или саранжи и лисью шапку, называемую по-киргизски «борик».

Казаки Прииртышья носили лисий бөрік, а в зимнее время – казахский тымақ. Среди казачества широкое распространение получили сапоги казахской работы – саптама-етік, надеваемые на ноги, как и у казахов, с войлочными чулками (киіз-байпақ). «Носившие «саптама-етік» старики из казачьих поселков утверждают, что такие казахские сапоги в условиях Восточного Казахстана и Прииртышья являются самым удобным видом обуви, так как войлочные чулки хорошо защищают от сильных морозов, а кожаные сапоги, надеваемые на «байпақ», не пропускали сырости даже во время слякоти» (Аргынбаев Х.А.).

Из наблюдений Г.Н. Потанина: «Иртышский казак – страстный охотник до киргизских национальных блюд. Он ест конину и казы и не уступает ему в способности выпить торсык кумыса. Есть старые казаки, которые колют собственных лошадей на еду. Кроме этих внешних черт, иртышские казаки заимствуют у киргизов многие предрассудки, понятия и убеждения. Казак, как и киргиз, считает за стыд сесть на коня без нагайки, надеть холщевые шаровары и прочее». «Русский журнал для чтения» в 1844 г. писал: «Многие киргизоманы в восторге от курта…».

«Многие казаки делали из молока «ірімшік» и «құрт» казахским способом и употребляли их в пищу. Все слои казачьего населения Прииртышья в большинстве случаев до некоторой степени и чай пили также по-казахски, то есть сидя на полу за круглым и низким столиком казахской работы» (Аргынбаев Х.А.).

В домах у казачества можно было встретить обилие ковров, сундуки. Коншин Н.Я: «На дворе у богатых казаков нередко можно было встретить войлочные юрты, куда переходили жить летом, а менее состоятельные казаки, как правило, в летний период проживали в выстроенных во дворе помещениях, называемых «завозня», что также является заимствованной от казахов традицией».

В. Семенов видит, как меняются и отличаются более ранние переселенцы от вновь прибывших: «Крестьяне-старожилы – это жители Акмолинской и Семипалатинской областей. Условия жизни в новом краю способствовали развитию и закрепления этих качеств (решительность, энергичность), чем и отличаются они от недавних пришельцев из Европейской России».

Сибирское казачество в подавляющем большинстве – это против воли назначенные быть казаками, или из корыстных побуждений записавшиеся в казачество представители разных этносов. Казачество вобрало в себя прежде всего крепостное российское крестьянство, затем – азиатский элемент (башкиры, татары, казахи). Это – не этнос и не социальное сословие, а пригнанные, переселенные из разных мест крестьяне, привлеченные на службу (колониальной власти) за возможность грабить местное население, получить надел земли.

(См. подробно: Семенов В. Киргизский край. Т. 18; Макшеев А. Путешествие по Киргизским степям и Туркестанскому краю; Потанин Г.Н. Сибирские казаки: Заметки о сибирском казачьем войске; Коншин Н.Я. Очерк экономического быта киргиз Семипалатинской области. – Усть-Каменогорск, 2009; Аргынбаев Х.А. Влияние местного населения на хозяйство и материальную культуру пришлого русского населения// Историко-культурные связи русского и казахского народов; Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40-е годы XIX века; Нурбаев К.Ж. Сарыарка: до и после колонизации (с древнейших времен до сер. XIX в.): историко-географический аспект. Павлодар, 2005; Сарсембаева Г.А. Особенности формирования городского пространства Восточного Казахстана в XIX-начале XX века; Акишев А.А. Инсебаев Т.А. и др. Очерки колонизации Павлодарского Прииртышья царской Россией. – Павлодар, 2008).

История империи, созданной Чингис-Каганом.

Глава 42. «Монголы» не участвовали в завоевательных походах Чингис-Кагана.

Утверждать так мне позволяет, исторические документ, зафиксированный при жизни Чингис-Кагана в 1221 году, причём в его ставке. Я его неоднократно приводил, поэтому ограничусь тем, что только повторю, что в этом историческом документе указывается происхождение рода Чингис-Кагана и его племен от такого тюркского племени как шато («пустынные тюрки»). А шато относились к западным тюркам. Следовательно, Чингис-Каган по происхождению западный тюрок! Но, если Чингис-Каган западный тюрок, то тогда наверное имеет смысл проследить историю происхождения западных тюрков.

Итак, история предков Чингис-Кагана и его племен связана с историей Западно-Тюркского Каганата и не имеет никакого отношения к Монголии и уже тем более к Маньчжурии. Я вообще удивляюсь изощренности официальной исторической науки, которая смогла фактическую историю западных тюрок, выдать за историю тунгусов в Маньчжурии и самое забавное, что все этому поверили и продолжают послушно верить этим «байкам» о «первомонголах» в Маньчжурии. Иначе, историю западных тюрков превратили в историю тунгусов в Маньчжурии. Значит, история Чингис-Кагана это история западных тюрков. Но, тогда получается, что Чингис-Каган просто восстановил Западно-Тюркский Каганат. И вот здесь у меня начинает появляться «крамольная мысль» о пересмотре истории самих тюрков. Посудите сами, если род Чингис-Кагана и его племен имеет происхождение от племени шато, а шато это западные тюрки, то все эти истории о существовании Уйгурского Каганата, Киргизского Каганата на территории Монголии могут быть подвергнуты сомнению... Почему? Ответ прост... В Монголии не было племен Чингис-Кагана — это ложь от официальной исторической науки, соотвественно участие этих «монгольских» племен в завоевательных походах также являются ложью, хотя бы потому, что в этих походах не принимали никакого участия буряты, халха и калмыки... Но, в этом случае, теряется связь в исторических событиях происходивших на территории Монголии. Из него начинают выпадать целые элементы и даже «огромные куски»... И вот, здесь я обратил внимание на историю бурят и калмык, якобы «монголов», которые не фиксируются исторически ни одном завоевательном походе Чингис-Кагана и его потомков. Их участие обеспечивается только риторикой монголоведения, а фактическими их выдумками, что эти завоевательные походы были «монгольскими», хотя все исторические документы писали только о татарах... А татар, как племени нет в нынешней Монголии. Но, татары есть, но не в Монголии, а в России... Тогда возникает вопрос... Что эта история такая, где все «шыворот на выворот»? На вопрос... А почему эти татары, грозные завоеватели говорят по-тюркски, а не «по-монгольски», официальная историческая наука сразу же выдаёт объяснение об «отуречивании» этих племён. Но, если все татары «отуречились» (а это практически все племена Чингис-Кагана и его род), то почему не «отуречиваются» калмыки, которых в России небольшая «горстка»? Но, если эти калмыки как «монголы» участвовали в этих завоевательных походах, то следовательно они, согласно официальной исторической науки, «отуречились»! Но, тогда почему не «отуречиваются» нынешние калмыки? Ответ здесь может быть только один... Нынешние калмыки не имеют никакого отношения к этим завоевательным походам! Если бы имели, то они согласно официальной исторической науки, должны «отуречиться». Вот так, официальная историческая наука, попала сама же в собственную «ловушку».... Здесь объяснение простое... Условием участия в завоевательных походах Чингис-Кагана и его потомков, должно быть «отуречивание» этих племён... Но, если они не «отуречились», то следовательно никакого участия в завоевательных походах Чингис-Кагана эти племена не принимали участия. Но, тогда рассмотрим те племена, которые не «отуречились» и буквально на каждом шагу «щеголяют» своим мифическим «монголоязычием»... И эти племена всем хорошо известны, так как они все в один голос «вопят», что они «монголы». Иными словами, их не сложно найти и определить. К числу таких племен относятся такие племена как буряты, халха и калмыки. Но, как я отмечал выше, условием участия племен в завоевательных походах является их «отуречивание»... Но, можно вопрос переформулировать... А какие племена Чингис-Кагана «отуречились»? Ответ будет шикируюшим... Это только казахские племена найман, кереитов (кереи), джалаиров, конратов, меркитов, канлы, включая род самого Чингис-Кагана торе (чингизиды)! Но, если учесть, что сам Чингис-Каган из западных тюрков, то сюда можно смело включать и такие казахские племена как табын, жаппас, бериш, таз, аргын, кипчак, уак... практически все оставшиеся казахские племена... История, всех этих племен хорошо фиксируется в истории в той или иной степени. Но, согласно монголоведения, ещё «отуречились» и племена Чингис-Кагана и в Персии, об этом пишет уже академик Б. Я. Владимирцов узнав, что их язык в XIII веке был тюркский. Но, не только там, но и в Китае они «отуречились», где основатель империи Юань великий хан Кублай вёл беседы на тюркском языке и писал грамоты на тюркском языке из Китая в Европу, об этом свидетельствует Марко Поло. Из этого какой вывод... А вывод простой... Не «отуречились» только те, которые не принимали никакого участия в завоевательных походах Чингис-Кагана и его потомков, а это буряты, халха и калмыки!

Ниже я разместил географическую карту Западно-Тюркского Каганата. Ведь, род Чингис-Кагана и его племен происходит от западных тюрок. Как видите, это не Монголия, так как «монголоязычная» Монголия не имеет никакого отношения к завоевательным походам. Если бы «монголоязычная» Монголия имела бы отношение к завоевательным походам Чингис-Кагана и его потомков, то она бы неизбежно «отуречилась», ведь так утверждает сама же официальная историческая наука. Смешно...

Свежие комментарии