Запорожцы: на суше и на море

В предыдущей статье («Донские казаки и запорожцы») мы немного рассказали об истории возникновения казачества, двух его исторических центрах, некоторых отличиях казаков Донской и Запорожской областей. Продолжим этот рассказ...

Итак, вопреки всему, казачьи общины выжили во враждебном окружении — между молотом исламского мира и наковальней мира христианского.

Запорожцы на службе у Глинского и Вишневецкого

Первый удачный опыт использования «козаков черкаских» отмечен в 1493 году, когда черкасский наместник Великого княжества Литовского Богдан Федорович Глинский, прозванный Мамаем, с их помощью захватил крепость Очаков. Последовал ответный набег татар хана Менгли-Гирея, излишне инициативного Глинского перевели в Путивль. В 1500 г. этот город был взят русскими, Глинский попал в плен, где и умер то ли в 1509, то ли в 1512 году.

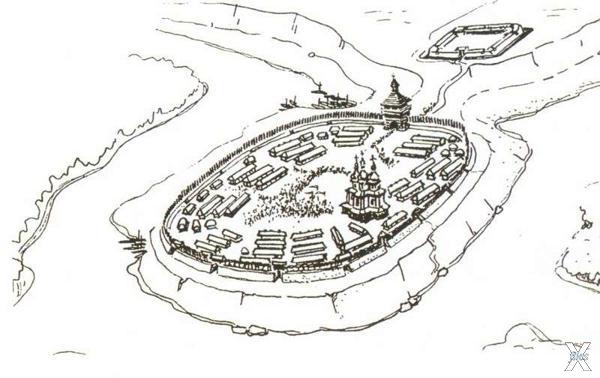

Следующим магнатом, решившим использовать казаков против татар, стал князь Дмитрий Вишневецкий (Байда), который в середине XVI века на личные средства построил крепость на днепровском острове Малая Хортица, принадлежавшем Крымскому ханству.

С этим островом связано и прозвище князя: Байда — одно из названий Малой Хортицы. Защитой своих владений он не ограничивался, постоянно беспокоя крымские земли. Осада этой крепости в 1557 году была безуспешной, но в следующем году с помощью турок хану Девлет-Гирею удалось ее захватить. Вишневецкий с частью казаков вырвался из окружения и поступил на службу к Ивану Грозному, получив от него город Белев. Князь продолжал воевать с татарами и доходил до Азова и Перекопа, но после начала Ливонской войны, не желая сражаться против родственников, в 1561 году перешёл на службу к королю Сигизмунду II Августу. Из Польши он предпринял экспедицию в Молдавию, где был разбит, попал в плен и казнён в Стамбуле в 1564 году.

Некоторые украинские историки считают Д. Вишневецкого основателем Запорожской Сечи, что, конечно, неверно. На Малой Хортице было построено не казацкое укрепление, а замок полновластного магната, и, разумеется, не было никаких атаманов и других выборных лиц. И Сигизмунд II в одном из писем к Вишневецкому, напротив, требовал от него:

«Не допускайте козаков делать зацепок чабанам и вредить улусам турецкого царя».

Сечь все же была построена на этом месте — позже, и на соседнем острове Большая Хортица, но она оказалась второй по счету: первой настоящей сечью была Токмаковская (1563-1593 гг.), располагавшаяся на острове в черте современного города Марганца (большая часть этого острова сейчас затоплена). Хортицкая сечь вклинилась между двумя Токмаковскими. Именно в Токмаковской Сечи началось в 1591 году восстание запорожцев под руководством Криштофа Косинского. После разрушения этой сечи татарами (1593 г.) сечевики перебрались на остров Базавлук. Базавлукская сечь стала базой морских походов Сагайдачного и Дорошенко, а также — нескольких антипольских восстаний, самое масштабное из которых возглавил Северин Наливайко.

Реестровые казаки и Низовое Войско Запорожское

В 1572 году произошло ещё одно знаковое событие в истории запорожских казаков: часть из них была принята на польскую службу и занесены в реестр, поэтому они получили название реестровых казаков, хотя официально громко именовались «Войском Запорожским».

Они получали жалованье от королевской казны и приравнивались по правам к «безгербовой шляхте». Первым их командиром стал польский шляхтич Ян Бадовский. В 1578 году реестровым казакам был передан город Терехтемиров на правом берегу Днепра, а их число увеличено до 6000 человек. Разделены они были на шесть полков: Переяславский, Черкасский, Каневский, Белоцерковский, Корсунский и Чигиринский. Каждый полк делился на сотни, курени и околицы.

Не вошедшие в реестр казаки, по замыслу польских властей, должны были стать крестьянами, но в подавляющем большинстве они ушли на острова, расположенные ниже днепровских порогов, и стали называть себя «Войском Запорожским Низовым».

Запорожцы ассоциируются у всех с сечевиками, но вокруг Сечи жили также зимовые казаки, которые могли жениться и вести хозяйство, присоединяясь к сечевым во время их походов — такой у них был «отхожий промысел». Зимовым казаком можно считать Тараса Бульбу, который был женат, имел сыновей, была у него и своя богатая усадьба. Лишь периодически он приезжал казаковать в Сечь. То же можно сказать и о Богдане Хмельницком. Но далеко не все зимовые были богаты, как Бульба: большинство не вошедших в реестр казаков назывались голутвенными — от слова «голытьба».

Количество низовых запорожских казаков стремительно увеличивалось за счёт многочисленных беглецов. К началу семнадцатого века их численность достигала уже 40 тысяч человек.

Войско Донское

А что же было на Дону? На рубеже XVI-XVII столетий здесь насчитывалось от 8 до 10 тысяч казаков. Но и здесь им было тесно, и в 1557 г. атаман Андрей Шадра увел три сотни на Терек — так начиналась история Терского казачества. Однако в 1614 году, из-за участия в боевых действиях вначале на стороне самозванцев, а потом русского ополчения, согласно перечню, составленному для получения жалованья, осталось всего 1888 человек. Но донцы быстро восстановили свою численность, и в 1637 году уже были настолько сильны, что смогли захватить Азов, а потом выдержать изнурительную осаду (Азовское сидение). Бурный рост численности донцов произошел после Раскола и начала преследования старообрядцев, многие из которых бежали на Дон. Во второй половине XVII века казаков там было уже около 20-30 тысяч, жили они в 100 городках на Дону и его притоках.

Отношения между донцами и запорожцами были дружественными, со своим уставом в чужой монастырь ни те, ни другие не лезли, предпочитая сотрудничество в войнах с общими врагами. Вместе ходили в морские походы, рассказ о которых впереди, а в 1641-1642 гг., во время осады взятого донцами Азова турецко-татарскими войсками (Азовское сидение), крепость защищали 5 тысяч донских казаков, тысяча запорожцев и 800 казачьих жен.

Разумеется, случались и трения. Например, в 1625 году во время совместного похода на Трапезунд донцы, не дожидаясь подхода запорожцев, атаковали этот богатый город. Взять удалось только предместья, а когда подошли запорожцы, турки получили подмогу, и казаки, понеся большие потери, вынуждены были уйти. Запорожцы в этой неудаче вполне обоснованно обвинили донцов, заявив, что те пошли на преждевременный штурм, чтобы не делиться добычей. Между союзниками произошла ссора, в ходе которой было убито много казаков с обеих сторон, в том числе донской атаман Исай Мартемьянов. А в ноябре 1637 г. наведавшиеся в захваченный донскими казаками Азов запорожцы при отбытии угнали с собой табун лошадей. В качестве мести донцы убили других «черкас», когда те прибыли «с торгом».

Но такого рода происшествия все же были исключением из правил.

Запорожская Сечь

В XIX столетии наметилась тенденция к идеализации запорожцев и Сечи. Эта тенденция продолжилась и усилилась в СССР и особенно в современной Украине. Запорожская сечь описывалась то как аналог рыцарских орденов Европы, то как пример демократизма и народовластия: две крайности, одинаково далёкие от истины. От состояния дел с дисциплиной «сечевых лыцарей» повесился бы самый терпеливый великий магистр любого из орденов, а демократия на поверку оказывалась властью пьяной толпы, искусно направляемой представителями разных партий казацкой старшины.

Запорожцев часто представляли выразителями воли народных масс и защитниками угнетенного населения Малороссии. Здесь тоже не все просто, потому что Сечь и сечевые казаки всегда преследовали лишь собственные интересы, в случае необходимости заключая союзы и с польскими властями, и с крымскими татарами. А гетманы Выговский, Дорошенко и Юрий Хмельницкий и вовсе присягали султану Турции. Крестьян же под свои знамёна запорожцы призывали не из чувства справедливости и сочувствия к угнетённым массам, а для решения собственных задач. Так, в 1592 году с воззванием к крестьянам обратился ушедший к казакам шляхтич Криштоф Коссинский, у которого князь Острожский захватил имение. А в 1694 году новое антипольское восстание возглавил бывший сотник того же князя Северин Наливайко.

В этом восстании приняли участие запорожцы Базавлукской сечи, часть реестровых казаков, а после того как Наливайко выпустил универсал с призывом к православному населению бить магнатов и шляхту, католиков и униатов, — и многие крестьяне.

То есть не запорожцы приходили на помощь восставшим крестьянам, а, наоборот, казаки, призывали хлопов поддержать их во время мятежа. И обратите внимание, что все чаще во главе запорожцев оказывались обиженные королевскими властями шляхтичи. Что ни в малейшей степени не мешало сечевикам под их руководством воевать против Речи Посполитой.

Знаменитый Петр Сагайдачный, впервые избранный кошевым атаманом в 1605 году (несколько раз он назначался и гетманом реестровых казаков), права шляхетства и весьма странный и даже оскорбительный герб получил от польского короля Сигизмунда III.

Вообще-то, фамилия этого человека — Конашевич. Сагайдачный — запорожское прозвище, которое давалось метким стрелкам из лука.

Родился он в Русском воеводстве Речи Посполитой — в селе Кульчицы близ Львова. В современной Украине он считается культовой фигурой, между тем в народной памяти он остался героем одной-единственной песни, в которой упрекается за то, что променял жену на табак и трубку. Исследователи полагают, что трубка в этой песне символизирует Сечь, табак — Крым и Турцию, жена — Украину. Заканчивается песня призывом бросить трубку и табак и вернуться к жене: дело в том, что походы против Крыма и Турции, в которые Сагайдачный ходил и по приказу польских королей, и самостоятельно, приводили к ответным набегам крымчаков, от которых страдали в основном ни в чем не повинные мирные украинцы. Но об этом сейчас мало вспоминают, на слуху знаменитые черноморские походы Сагайдачного, Хотинское сражение и поход на московские земли (в 1618 году). В память морских заслуг атамана и гетмана флагману ВМС Украины было присвоено имя «Гетьман Сагайдачний». Рассказывают, что украинские моряки сразу же дали ему прозвище «Сайгак дачный».

Чтобы не обижались украинские читатели, поясню, что такие переделки названий вполне в традиции моряков всех стран. Императорские миноносцы «Резвый» и «Рьяный» все называли «Трезвым» и «Пьяным» соответственно. Крейсер «Каганович» на Тихоокеанском флоте был известен всем как «Лазарет Кагановича» (имя Кагановича — Лазарь), даже когда его переименовали в «Петропавловск». А британские моряки переделали название своего дредноута «Азенкур» в «A Gin Court» — «Двор, где наливают джин».

Черноморские походы донских и запорожских казаков

Морские походы, в которых принимали участие и донцы, и запорожцы, часто объединяющие свои флотилии, буквально потрясли и Крым, и Османскую империю. Немного расскажем о них.

Южным соседом Сечи оказалось Крымское ханство — хищническое «государство с набеговой экономикой». Страдали и московские области, и земли Речи Посполитой, а Сечь оказалась на пути идущих в очередной грабительский поход татар, для которых не было никакой разницы, кого продавать на невольничьих рынках — русских либо малороссийских крестьян, или понизовых запорожских казаков.

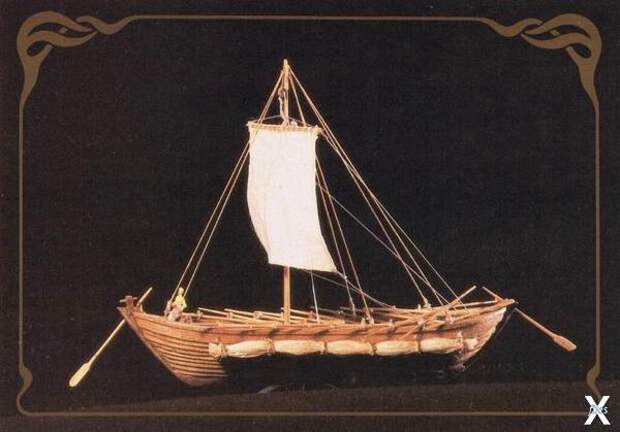

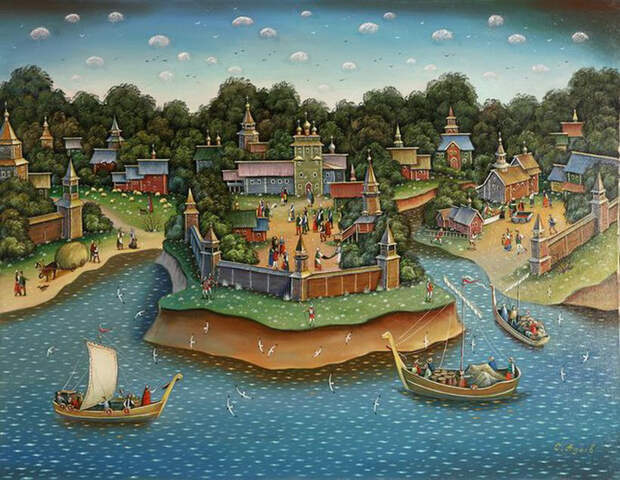

Приходилось отбиваться. А потом казаки поняли, что игра в лихие набеги на мирные города и деревни может быть обоюдной: у татар есть быстрые и неутомимые кони, а у них — лёгкие небольшие корабли, которые запорожцы называли «чайками», а донские казаки — стругами.

Ещё у неприятелей имелась огромная береговая линия, адекватно защитить которую на всем ее протяжении было весьма проблематично. А осадка у «чаек» столь мала, что можно вплотную подходить к берегу и высаживать десанты в любом месте.

Имеются сведения, что у некоторых «чаек» было двойное дно: здесь размещался балласт, из-за чего судно глубоко погружалось в море и становилось малозаметным. А потом балласт сбрасывался и чайки буквально всплывали на глазах изумлённых противников.

В общем, грех было не попробовать «пощупать» и татар, и даже турок, и первые попытки были сделаны еще в семидесятых годах XVI столетия. Одним из первых предводителей черноморских экспедиций был атаман Самойло Кошка, который попал в плен в 1574 году и 25 лет был рабом-гребцом на османской галере. Но все новые и новые эскадры запорожцев выходили в море и брали курс на Крым и турецкие побережья. В 1588 году были разграблены 17 деревень между Гезлевом (сейчас — Евпатория) и Перекопом, а в 1589 г. им удалось ворваться в Гезлев, но в жестоком бою они были разбиты и ушли, оставив татарам пленными 30 человек, в том числе атамана Кулагу.

О тактике, применявшейся казаками в этих набегах на мусульманские побережья, можно судить, например, по рассказу османского писателя и путешественника Эвлии Челеби. Вот как описывает он нападение донских казаков на город Балчик, расположенный на западном побережье Черного моря в 1652 году: высадившись после полуночи, они подожгли его с четырех сторон и атаковали с боевыми кличами, посеяв панику среди защитников и горожан.

В 1606 году запорожцы атаковали дунайские крепости Килию и Белгород и захватили Варну. Затем были налеты на Перекоп, Килию, Измаил и Белгород-Днестровский.

Вопреки ожиданиям, турецкий флот в нескольких сражениях так и не сумел разбить казацкие флотилии. А казаки уже доходили до городов южного побережья Черного моря, а затем стали заходить в Босфорский пролив, угрожая столице империи.

В августе 1614 года Петр Сагайдачный возглавил двухтысячный отряд, который сумел захватить и сжечь город Синоп. Потрясение в Турции было так велико, что по приказу султана казнили великого визиря. Но и запорожцам не суждено было привезти в Сечь огромную добычу: недалеко от устья Днепра возвращавшихся казаков настиг османский флот и в завязавшемся бою они потерпели поражение. Уже в следующем году около пяти тысяч запорожцев нанесли удар по пригородам Стамбула — и снова на обратном пути их настиг османский флот, теперь уже у Дуная. На этот раз в морском бою победили казаки.

В 1616 году турецкая эскадра попыталась запереть устье Днепра — и была разбита в Днепровском лимане, потеряв 20 галер. А запорожцы пошли дальше и захватили Кафу.

С этого времени морские походы казаков стали постоянными.

Доминиканский аббат Эмиллио Дасколи в «Описании Чёрного моря и Тартарии» сообщает:

«На море ни один корабль, как бы он ни был велик и хорошо вооружён, не находится в безопасности, если, к несчастью, встретится с «чайками», особенно в тихую погоду. Казаки так отважны, что не только при равных силах, но и с двадцатью «чайками» не боятся тридцати галер падишаха».

Дело дошло до того, что османских солдат, отправляемых против казаков, иногда приходилось загонять на борт галер палками.

Совместные морские походы донцов и запорожцев

Низовые донские казаки в морские походы ходили не менее охотно, чем запорожцы. Часто они координировали свои действия и соединяли свои флотилии (вспоминаются нападения на испанские владения объединенных эскадр Тортуги и Порт-Ройала). Расскажем о самых значительных из этих походов.

Первая совместная экспедиция зафиксирована в 1622 году: союзный флот из 25 судов (экипаж 700 человек), который возглавил запорожский атаман Шило, разграбил турецкое побережье, но был разбит османской галерной эскадрой. Турки тогда захватили 18 казацких кораблей и взяли в плен 50 человек.

Союзники ответили походом 150 чаек и стругов в 1624 году, ударив по Босфору. Отражать их нападение пришлось флоту из 500 больших и малых кораблей. Чтобы не допустить прорыва к столице, османы даже протянули через Золотой Рог железную цепь, сохранившуюся еще с византийских времён.

В следующем году в море вышли уже 300 донских и запорожских судов, которые атаковали Трапезунд и Синоп. Они вступили в морской бой с турецким флотом Редшид-паши и отошли, потеряв 70 кораблей.

Следующая большая совместная экспедиция состоялась в 1637 году — в море вышли 153 чайки.

А были ещё и походы меньших сил казаков Дона и Сечи.

В случае необходимости запорожцы могли вернуться в Сечь через Азовское море и Дон, и далее — посуху:

«Пришли на Дон к казакам с моря ж запорожских черкас с пять сот человек, зазимовали у казаков на Дону».

Запорожцы на Балтике

В 1635 году запорожские чайки появились и на Балтийском море. Во время польско-шведской войны король Владислав IV (несостоявшийся царь Московского государства) приказал полковнику Константину Волку привести для борьбы с вражеским флотом тысячу реестровых казаков, ранее ходивших на чайках. В городе Юрбурге (Литва) были построены 15 чаек, ещё 15 запорожцы сделали сами, переделав подходящие лодки местных рыбаков. В ночь на 31 августа их флотилия атаковала стоявшую в порту Пиллау шведскую эскадру. Один корабль был взят на абордаж, другие шокированным шведам удалось увести в море.

Хотинское сражение

Одна из самых главных и значимых битв, в которых принимали участие запорожцы, состоялась в 1621 году, когда под Хотином их тридцатитысячное войско, объединившись с тридцатипятитысячной армией Речи Посполитой, разбила двухсоттысячную османскую армию. Впрочем, современные историки оценивают силы их противников более скромно: до 80 тысяч турок и от 30 до 50 тысяч крымских татар.

Эта война началась ещё в 1620 году, когда в Молдавии у деревни Цецоры турки разгромили польскую армию под командованием коронного гетмана Станислава Жолкевского, того самого, что приходил в русские земли во время Смуты и прославился победой при Клушине.

В сентябре следующего года армии противников встретились вновь. Османской армией командовал сам султан Осман II. Общее командование польско-литовско-казачьей армией осуществлял Ян Ходкевич — опытный полководец, много воевавший со Швецией и в период Смутного времени дважды ходивший на Москву. Запорожцами командовал Петр Сагайдачный.

Учитывая соотношение сил, Ходкевич выбрал оборонительную тактику: расположил свои войска на западном берегу Днестра так, что с одной стороны его лагерь защищала река, с другой — обрывистый край холма. Трудно сказать, как развивались бы события, если бы Осман II не торопился, а просто осадил лагерь, тем более что ему удалось захватить переправы через Днестр, татары в это время безнаказанно грабили земли Речи Посполитой, а шведский король Густав Адольф захватил Северную Ливонию. Однако молодой султан, окрылённый прошлогодней победой, рвался в бой и потому бросил свою армию на штурм лагеря Ходкевича.

Хотинское сражение продолжалось со 2 сентября по 9 октября 1621 года. За это время Ходкевич успел прославиться атакой нескольких хоругвей гусарии (600 человек) десятитысячного кавалерийского отряда турок, а потом умереть от какой-то болезни, а поляки — съесть всех лошадей. В итоге турки отступили, потеряв около 40 тысяч человек. Потери их противников оказались значительно меньше — порядка 14 тысяч.

В следующей статье мы поговорим о грустном и бесславном конце Запорожской Сечи и судьбе сечевых казаков...

В.А.Рыжов

-öö-ö-

Загадочный город Винета — миф или реальность?

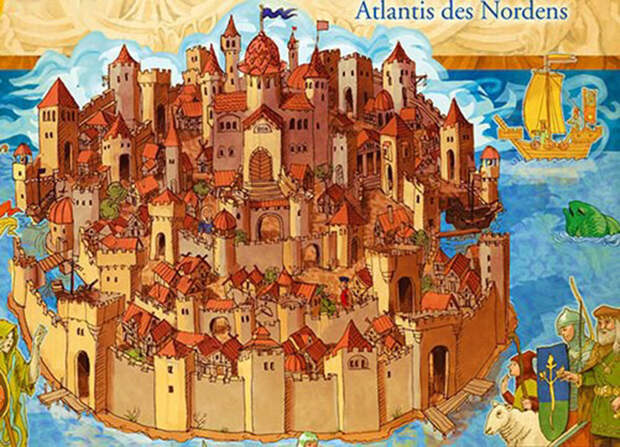

Город Винета еще называют Атлантидой Балтики, славянским Амстердамом. Около тысячи лет назад прекрасный славянский город Винета поглотило море.

Веками трагическая участь Винеты вдохновляла не только поэтов и музыкантов, но прежде всего ученых — историков, географов, которые верили, что Винета — не плод воображения, а реальный город, скрытый под толщей ила. С колоколами, домами, рыночной площадью и сокровищами. Подводный клад в «особо крупных размерах». Найти его пока не удавалось никому.

Берлинские историки Клаус Гольдман и Гюнтер Вермуш, известные поисками «Янтарной комнаты» и пропавших ценностей Третьего рейха, может быть скоро откопают Винету, как когда-то их знаменитый соотечественник Генрих Шлиман открыл миру погребенную Трою.

Адам Бременский, северогерманский географ и летописец, в XI веке писал: «Город ломится от товаров всех народов Севера. Чего там только нет. Он больше и прекрасней любого другого города Европы».

Начиная с VIII в. Винета, которую населяли варвары, греки, славяне, саксы, считалась важнейшей торговой метрополией Балтийского моря. Здесь привечали мореплавателей, торговцев, ремесленников, но приезжие должны были скрывать свою христианскую (читай: католическую) веру, потому что, по словам Адама Бременского, Винета поклонялась языческим богам.

По этой же причине сам ученый-католик так и не посетил чужестранный край, а сведения почерпнул у датского короля. «В померанских сагах Винета упоминается довольно часто, — рассказывает доктор Клаус Гольдман. — В самом названии чувствуется славянское происхождение. Легенды гласят, будто раз в сто лет город всплывает на поверхность и спасти его сможет даже ребенок, но родившийся в воскресенье (такие дети особенно угодны Богу), который войдет в Винету и заплатит копейку. Однажды юноша, который пас овец, увидел чудесный город, только у него не было ни копейки. По сей день натурам романтическим слышится неясный звон колоколов, доносящийся из морских глубин».

Сто лет спустя после Адама Бременского другой ученый, автор истории славянских народов Хельмолд фон Бозау, посвятивший Винете целую главу, практически слово в слово повторил своего предшественника, добавив, что город был подвергнут нападению флота датского короля и полностью разрушен. Остались только полузатопленые руины. После 1170 г. Винета в хрониках не упоминается, будто никогда и не существовала.

«Попытки найти затонувший город предпринимались неоднократно, начиная с XVI—XVII вв., — продолжает доктор Гольдман. — На сегодняшний день имеются две версии местонахождения немецкой Атлантиды, но они несостоятельны. Да, в тех местах — Волине и Узедоме — действительно были ранние славянские поселения, но только не Винета».

Адам Бременский не был бы географом, если бы не дал точного описания местонахождения Винеты. Он четко указывал, что от Винеты до Деммина (этот город можно найти на современной карте) несколько часов пути на веслах по реке Пеене — притоку Одера.

Вот только с той далекой поры многое на земле изменилось, в том числе устья и русла рек. Не сохранилось и четвертое устье Одера. Но в том, что оно было, нет никаких сомнений. По словам Клауса Гольдмана, об этом свидетельствуют фотографии, сделанные со спутника во время одного паводка на Одере, — ученые тогда окрестили его наводнением тысячелетия. Илистые воды реки устремились в Балтийское море по своему древнему пути.

Возможные местоположения легендарной Винеты

Река Пеене в XI в. текла не на восток, как сегодня, а на запад. И до Деммина — всего несколько часов на веслах. Гипотезу современных исследователей «подтвердил» и великий грек Клавдий Птолемей. Еще во II в. в своем труде о Германии античный географ дал точные координаты устья большой реки, протекавшей в поросших мхом землях, там, где позднее выросла Винета.

Оставалось единственное несовпадение: в рукописи Адама Винета зовется Yumne, Iumne, Uimne. По гипотезе берлинских историков, речь и нет о названии «imne». Готические буквы сплошь состоят из вертикальных палочек, и монахи-переписчики могли их легко спутать.

Слово «imne» означало лесное пчеловодство, или бортничество. Самое интересное, что нынешний городок, вблизи которого и пойдут в будущем раскопки Винеты, называется Барт. В VIII—IX вв. мед был единственной сладостью и ценился столь же высоко, как соль. Из меда варили хмельную медовуху — вино того времени.

Как погиб чудесный город? По единодушному мнению большинства ученых-климатологов, за последние пять тысяч лет никаких особенных катаклизмов в Балтийском море не случалось.

«Известно, что Винета уходила под воду в течение трех дней и ночей, — рассказывает доктор Гольдман. — Это могло произойти только по одной причине: город был затоплен. Но не стихией».

В германских и славянских прибрежных селениях умели строить плотины и шлюзы. В этом деле они преуспели не хуже римлян, возводивших виадуки. Страна, лежащая ниже уровня моря, защищенная искусными плотинами, была необыкновенно плодородной. Урожаи там собирались дважды в год. Хотя, согласно античным источникам, и в частности отрывкам из путевых дневников путешественника-дипломата Ибрагима ибн Якоба (X в.), земли Винеты — сплошь пастбища, леса и болота. То есть, для земледелия они, как будто, были непригодны.

Но оказалось, в перевод вкралась неточность. Когда доктор Гольдман показал фразу про болота ученому-арабисту, выяснилось, что слово это означало — плодородные илистые низменности. Кстати, в латыни слово «болото» толкуется так же.

Катастрофа Винеты была вызвана искусственно: враги, скорее всего это были датчане, пробили плотину и затопили страну. Рукотворный прилив смел дамбы, и штормовые волны Балтики, не сдерживаемые ничем, хлынули на беззащитный город. Участь Винеты была решена.

Впрочем, Клаус Гольдман сомневается, что смертный приговор процветающему городу подписали именно датчане. Винета была как бельмо на глазу для рядом живущих народов, взиравших на богатства вольного края со смешанными чувствами. Экономическая система богатой страны могла кого угодно привести в изумление.

В городе наряду с серебряными монетами ходили своеобразные чеки — лоскуты, которые, вероятно, в любой момент можно было обменять на серебро. Правили городом не князья и короли, а старейшины. Такой же была структура Венеции и ганзейских городов.

Свободу было очень трудно сохранить, находясь в окружении народов, исповедовавших другую религию, пусть даже христианскую. Жители же Винеты ощущали свою сопричастность с Киевом, Византией, Новгородом — об этом однозначно свидетельствуют документы. Возможно, Винета была православным городом и пала жертвой крестового похода 1147 года?

Города викингов, протянувшиеся до Новгорода, находились на расстоянии примерно одного дня пути друг от друга, нанизанные словно жемчужины на цепочку. Но в этой цепи, по словам доктора Гольдмана, как раз не хватает одного звена. Винеты?

Чтобы проверить выдвинутую теорию, предстоит провести серьезные исследования и окончательно ответить на вопросы: тек ли Одер в тех краях, поддерживали ли дамбы уровень воды? В заросших мхом долинах рек проведут анализ пыльцы.

Клаус Гольдман убежден, что в киевских и византийских летописях наверняка найдутся сведения (упоминания) о затонувшем городе. Поэтому наши историки, специалисты по Византии, имеют шанс внести свою лепту в открытие немецких коллег. Но как называли киевские монахи-летописцы Винету? На этот вопрос еще предстоит ответить.

-ö-ö-

В Швейцарии закрыли дело об отмывании доходов российских чиновников

Расследование начали в 2011 году в рамках «дела Магнитского» после заявления главы Hermitage Capital Браудера. В швейцарской прокуратуре признали отсутствие доказательств преступной схемы

Швейцарская прокуратура прекратила расследование о предполагаемом отмывании преступных доходов российских чиновников, начатое почти десять лет назад. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства.

Как заявили в прокуратуре, дело закрыли в связи с недоказанностью преступления. «Дело в отношении неустановленных лиц <...> должно быть прекращено, поскольку в делах об отмывании денег должна быть убедительно доказана связь между ними и преступлением, в данном случае совершенным за границей», — говорится в сообщении.

Берн начал расследование в марте 2011 года с подачи главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера после гибели в 2009 году в СИЗО аудитора фонда Сергея Магнитского.

Прокуратура Швейцарии известила руководство Hermitage Capital о прекращении дела. В фонде назвали это решение «капитуляцией перед русскими», однако в прокуратуре считают его оправданным. В ведомстве отметили, что не все средства, арестованные в рамках дела, будут возвращены владельцам: конфисковать могут от 1 млн до 4 млн франков (от 83 до 334 млн руб.).

Юристы Hermitage Capital утверждали, что швейцарские банки использовались для отмывания около $40 млн. К преступлению, по мнению фонда, были причастны фигуранты «дела Магнитского» экс-руководитель московской налоговой инспекции № 28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом они назывались исполнителями преступной схемы.

Как сообщил «Коммерсанту» бывший следователь МВД Павел Карпов, расследовавший уголовные дела, связанные с Hermitage Capital, его допрашивала швейцарская прокуратура. «Я заявил, что обращение Уильяма Браудера в прокуратуру Швейцарии является, по сути, ложным доносом. Так и оказалось», — сказал он.

Сергея Магнитского арестовали в 2008 году по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, спустя год он умер в московском СИЗО «Матросская тишина». Уильям Браудер утверждал, что аудитор умер из-за выявленной им схемы хищения бюджетных средств российскими чиновниками и силовиками.

Смерть Магнитского и заявления Браудера стали поводом для так называемого «акта Магнитского» — санкций в отношении отдельных граждан России со стороны США, Канады и европейских стран. На протяжении последних десяти лет Браудер стал инициатором целого ряда расследований возможного отмывания денег россиянами в Швеции, Эстонии, Австрии и других странах.

Против главы фонда в России были возбуждены уголовные дела по неуплате налогов. В 2013 году Браудера заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима. В 2018 году против него возбудили новое уголовное дело — в Генпрокуратуре заявили, что глава фонда создал транснациональное преступное сообщество для ухода от налогов и связанных с этим мошеннических схем.

Москва несколько раз пыталась добиться выдачи Браудера, являющегося подданным Великобритании и Северной Ирландии. В 2019 году она в седьмой раз направила соответствующее письмо в Интерпол, но получила отказ.

-ö-ö-

Национал-большевики готовятся совершить хадж

Более ста членов Национал-большевистской партии в Москве приняли Ислам. Об этом, поворотном в жизни НБП, событии рассказал руководитель Исламского комитета России Гейдар Джемаль. "В партии состояло немало умных, порядочных, мужественных, думающих ребят, - отметил он. - В НБП они нашли силу, которая олицетворяла их собственное возмущение цинизмом сегодняшней жизни и власти. Но тогда они еще не знали системного ислама". Теперь познали. Поздравляем.

Катить на мусульман в России бочку не просто неэтично. Это еще и глупо, и провокационно. Россия является православно-мусульманской страной хотя бы в силу статистики: Ислам исповедует каждый седьмой россиянин. Русские и мусульмане живут в России бок о бок не одну сотню лет, и ничего, история приучила существовать мирно, не нанося взаимных обид. Ваш автор, например, русский и православный - с фамилией отчетливо татарской. С такими генами трудно быть исламофобом.

Да и сам массовый приход молодых революционеров в лоно авраамической веры можно было бы только приветствовать при одном небольшом условии: если все они являются татарами, башкирами, аварцами, кумыками и т.д., то есть представителями народов, традиционно исповедующих Ислам. А если нет? Если они русские?

Вот тогда у окружающих с ними могут возникнуть проблемы. Потому что кадры неофитов Ислама, которые сегодня куются в бесчисленных медресе, являются группой риска. Почему? Может быть, вчерашним атеистам русских кровей, принявшим Ислам, позарез хочется проявить себя так, чтобы завоевать безусловное уважение своих нерусских братьев по вере? Быть, извините за каламбур, святее Папы Римского? Вспомните, один из бесланских каннибалов – Абдулла Ходов – был наполовину русский, наполовину осетин. И до того как стать Абдуллой, носил имя Владимир…

В нашем же случае безбашенность новообращенных мусульман наложится на безбашенность молодых революционеров, ведь именно безбашенность является брендом НБП. Они вообще-то неплохие мальчики и девочки, эти НБПшники. В эпоху всенародного «срубания бабла» быть готовыми во имя некоммерческих идеалов сесть на 15, на 5, на 6 лет – за это невозможно не уважать. Джемаль прав, в НБП действительно много «умных, порядочных, мужественных, думающих ребят». Просто эти ребята попали в дурные руки.

Год назад Эдуард Лимонов в интервью «Правде.Ру» на вопрос готов ли он с нацболами сотрудничать с лондонским сидельцем Борисом Березовским, ответил: «Пока нам никто ничего не предлагал. Но мы стали бы сотрудничать, я полагаю, поскольку это необходимо в интересах всех. Нам нужна политическая свобода, чтобы участвовать в решении судеб страны». Спасибо за откровенность, но ничто не ново в подлунном мире, в свое время министр информации вольнолюбивой Ичкерии Мовлади Удугов («чеченский Геббельс») хвастался: «Мы с Березовским примирили Ислам и Иудаизм»…

Ну а мусульманам, возможно, не совсем хорошо известно,что молодежную организацию, члены которой в массовом порядке принимают магометанство, возглавляет человек, перу которого принадлежат откровения сексуального характера, где он сам дает себе исчерпывающую оценку:

«Я шел и отряхивался. В волосах у меня был песок, в ушах песок, в сапогах песок, везде был песок. Бл..ь возвращалась с ночных похождений. Я улыбался, мне хотелось крикнуть жизни: «Ну, кто следующий!»

Свежие комментарии