Восточный ветер

Дюк де Ришелье. Несостоявшийся основатель Новороссийска

Фальстарт основания Новороссийска. После длительных поисков хотя бы следов неприятеля, казачьи разъезды вернулись в лагерь экспедиции Ришелье с весьма скудными сведениями: в бухте за мыском укрывается неизвестное парусное судно, на противоположной стороне бухты найдена битая дорога, по которой недавно проходили лошади, но неприятель замечен не был.

Несмотря на эти вести, сам Ришелье и опытные офицеры пребывали в необычайно напряжённом оживлении. Уж слишком подозрительно выглядела вся ситуация – брошенная крепость, будто затихшая перед ураганом дикая местность, похожая на западню, неизвестное судно, которое болталось без дела в пустой бухте и прочее. Ришелье ожидал нападения, поэтому ночь выдалась бессонной. Были усилены караулы, бойцы спали спина к спине, никто не имел права даже ненадолго отойти от лагеря по малой нужде.

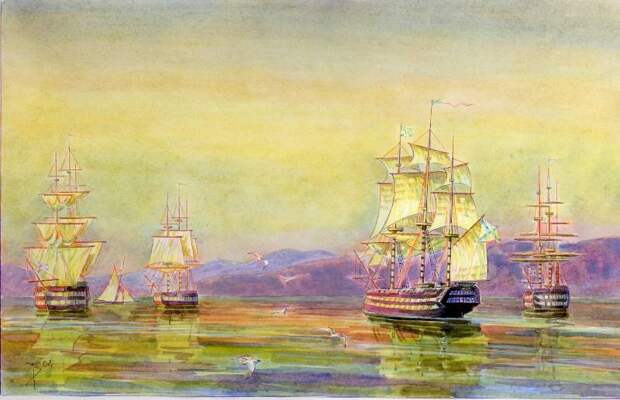

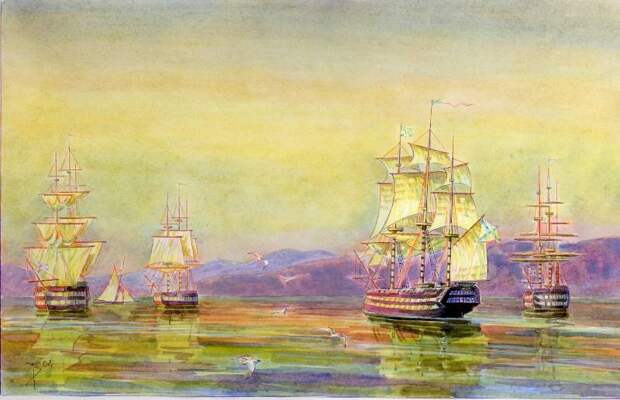

К тому же необходимо было уведомить стоявшую на якоре эскадру о прибытии экспедиции в долину, ведь на кораблях находился провиант и боеприпасы. Вечером артиллеристы произвели три пушечных залпа, чтобы их услышали моряки на рейде, а ночью в лагере запалили огромное количество бивуачных костров, дабы самим заревом их указать своё местоположение эскадре адмирала Ивана де Траверсе.

Как ни странно, но на следующее утро ни один корабль эскадры не прибыл в бухту. Этот факт не на шутку встревожил командование экспедиции, т.к. практически все припасы, коих взято было только на два дня, заканчивались. Ситуация казалась нелепой, но могла вскоре стать трагической. Даже, если этим же утром двинуться в обратный путь, не было никакой гарантии, что начинающая голодать экспедиция не столкнётся с активным противодействием черкесов. В таком случае суточный переход, который был совершён недавно столь успешно, превратился бы в недельный губительный голодный марш под ударами противника по чуждой и во всех смыслах враждебной территории.

На этот раз Ришелье решил лично провести рекогносцировку и попытаться подать более явственный сигнал кораблям эскадры. В отряд командующего экспедицией вошёл казачий полк, усиленный тремя артиллерийскими орудиями с обслугой.

Сначала дюк исследовал загадочную дорогу, а позже спустился к морю и, двигаясь вдоль берега бухты, максимально приблизился к кораблям эскадры, чтобы быть в поле зрения моряков. Первый залп в три выстрела остался безответным, второй залп из целых восьми выстрелов также не возымел никакого эффекта. Расходовать порох и ядра не имело никакого смысла, поэтому Ришелье решил, что пришла пора навестить загадочный парусник, с виду бесцельно болтающийся в бухте.

Приказ разведать ситуацию и опознать судно получил племянник Ришелье флигель-адъютант Рошешуар. Для этого Рошешуар воспользовался небольшой лодкой, которую казачьи полки взяли с собой для исследования берега. Экипажем лодки в итоге оказались сам Рошешуар и трое расторопных и опытных казаков.

Небольшая лодка быстро добралась до судна, которое представляло собой типичный торговый двухмачтовый бриг. Стоило казакам появиться возле подозрительного борта, как на палубе засуетились матросы, поднимая… французский флаг. Рошешуар, будучи французом по происхождению, да ещё дворянского рода, быстро потребовал встречи с капитаном на чистом французском языке. Ему ответили, что капитана на борту нет, и ответили… по-итальянски.

Адъютант сразу решил, что с судном дела явно не чисты, поэтому пригрозил матросам, если немедля не явится капитан, то его казаки откроют огонь. Слава неистовых казаков сыграла на руку Рошешуару. А, так как у страха глаза велики, то на палубе в мгновенье ока возник капитан, оказавшийся… греком.

Рошешуар вместе с казаками, державшими ружья наизготовку, поднялся на борт судна. Поприветствовавший его капитан сразу предъявил патент на право вести «торговую» деятельность в этих водах, подписанный французским консулом (!) в Константинополе. Как ни молил грек, но Рошешуар осмотрел «груз» и обомлел. «Грузом» были девочки семилетнего возраста и чуть старше, которых грек должен был доставить в турецкие гаремы. Не имея на счёт такого «груза» никаких указаний, Рошешуар оставил его на совести капитана, но реквизировал часть провизии, правда, честно заплатив за неё, но с условием, что капитан лично доставит продукты на берег в собственной шлюпке. Грек был рад так просто отделаться.

После доставки провизии на берег Рошешуар, посоветовавшись с Ришелье, решил реквизировать не только припасы, но лодку греческого работорговца, которая была более мореходна, нежели лодка казаков. Грек повиновался. Рошешуар отплыл на капитанской лодке в направлении эскадры, но сильный ветер постоянно сносил судно с курса, грозя захлестнуть борта, а гребцы, доставшиеся адъютанту от трусливого капитана, были ленивы. Устав от этого болтания на выходе из бухты, Рошешуар взял в левую руку пару червонцев, а в правую заряженный пистолет. Намёк быстро возымел действие, и вскоре они ошвартовались о борт одного из кораблей, над которым развивался адмиральский флаг, где его встретил капитан-лейтенант Стули.

После недолгого разбирательства вдали от начальственных глаз Стули и Рошешуар быстро выяснили, в чём кроется задержка доставки провизии. Дело в том, что командующий эскадрой адмирал Иван Иванович де Траверсе был злопамятен. Он хорошо помнил, как при взятии Сухум-Кале его подчинённым пришлось без поддержки сухопутных войск брать крепость, а после ещё и около недели служить её гарнизоном, держа корабли на рейде, пока нерасторопный отряд под командованием Дмитрия Захаровича Орбелиани прибыл в Сухум. Но главное, что де Траверсе, исполняя функцию командующего по сути транспортом для провизии, не видел в этом ни чести ни славы ни для флота, ни для себя лично. Поэтому, даже заметив прибытие отряда в Цемесскую долину, он таким образом «кокетничал», понимая, что никаких боёв в долине не ведётся. Маленькая месть, отзывавшаяся урчанием в животе бойцов.

Уже вечером эскадра прибыла в бухту, встав на якоре в её глубине подальше от беспокойного ветра. Адмирал, наконец, явился на палубу, видимо, догадываясь, что нижние чины уже всё поняли и словно желая загладить свою злопамятность, отправился вместе с Рошешуаром на берег к Ришелье. Дюк решил не вступать в конфликт со строптивым адмиралом, поэтому лишь попросил как можно быстрее выгрузить провиант и, согласно плану, оставить в бухте один фрегат для прикрытия экспедиции.

Впервые за время всей экспедиции солдаты сытно поужинали. Наутро же инженерные офицеры принялись за обустройство оставленной турками крепости. Работы по укреплению нового форпоста империи длились в течение недели. Специальные рабочие команды вырубали местные леса и доставляли заготовленную древесину к берегу. При этом эти рабочие группы всегда действовали под охраной отдельных отрядов, дабы избежать внезапного нападения. Кроме того усиленные казачьи разъезды регулярно патрулировали окрестности, а также старались обнаружить новые следы противника.

Наконец, наступил день, когда русский флаг взвился над долиной в новом форпосте империи под артиллерийский салют с фрегата, находящегося в бухте. Инженеры восстановили, как могли в тех условиях, прежние крепостные стены, которые были обнесены глубоким рвом. Дополнительной оборонительной линией стали мощные палисады. В укреплении установили четыре орудия с артиллерийской обслугой. Основу гарнизона же составила рота гренадёров.

Кто в тот радостный миг мог знать, что форт придётся оставить, что в следующем году начнётся Отечественная война, которая сделает основание будущего Новороссийска неким трагическим фальстартом. Гарнизон будет снят и возвращён на Кордонную линию. После в долине снова утвердятся турки. Но это будет в будущем, а в тот момент экспедиции предстояло вернуться в Анапу. Однако, без сражения отряд уйти так и не смог…

Новороссийская бухта сейчас

К тому же необходимо было уведомить стоявшую на якоре эскадру о прибытии экспедиции в долину, ведь на кораблях находился провиант и боеприпасы. Вечером артиллеристы произвели три пушечных залпа, чтобы их услышали моряки на рейде, а ночью в лагере запалили огромное количество бивуачных костров, дабы самим заревом их указать своё местоположение эскадре адмирала Ивана де Траверсе.

На грани голода

Как ни странно, но на следующее утро ни один корабль эскадры не прибыл в бухту. Этот факт не на шутку встревожил командование экспедиции, т.к. практически все припасы, коих взято было только на два дня, заканчивались. Ситуация казалась нелепой, но могла вскоре стать трагической. Даже, если этим же утром двинуться в обратный путь, не было никакой гарантии, что начинающая голодать экспедиция не столкнётся с активным противодействием черкесов. В таком случае суточный переход, который был совершён недавно столь успешно, превратился бы в недельный губительный голодный марш под ударами противника по чуждой и во всех смыслах враждебной территории.

На этот раз Ришелье решил лично провести рекогносцировку и попытаться подать более явственный сигнал кораблям эскадры. В отряд командующего экспедицией вошёл казачий полк, усиленный тремя артиллерийскими орудиями с обслугой.

Сначала дюк исследовал загадочную дорогу, а позже спустился к морю и, двигаясь вдоль берега бухты, максимально приблизился к кораблям эскадры, чтобы быть в поле зрения моряков. Первый залп в три выстрела остался безответным, второй залп из целых восьми выстрелов также не возымел никакого эффекта. Расходовать порох и ядра не имело никакого смысла, поэтому Ришелье решил, что пришла пора навестить загадочный парусник, с виду бесцельно болтающийся в бухте.

Приказ разведать ситуацию и опознать судно получил племянник Ришелье флигель-адъютант Рошешуар. Для этого Рошешуар воспользовался небольшой лодкой, которую казачьи полки взяли с собой для исследования берега. Экипажем лодки в итоге оказались сам Рошешуар и трое расторопных и опытных казаков.

Луи Виктор Леон де Рошешуар

Небольшая лодка быстро добралась до судна, которое представляло собой типичный торговый двухмачтовый бриг. Стоило казакам появиться возле подозрительного борта, как на палубе засуетились матросы, поднимая… французский флаг. Рошешуар, будучи французом по происхождению, да ещё дворянского рода, быстро потребовал встречи с капитаном на чистом французском языке. Ему ответили, что капитана на борту нет, и ответили… по-итальянски.

Адъютант сразу решил, что с судном дела явно не чисты, поэтому пригрозил матросам, если немедля не явится капитан, то его казаки откроют огонь. Слава неистовых казаков сыграла на руку Рошешуару. А, так как у страха глаза велики, то на палубе в мгновенье ока возник капитан, оказавшийся… греком.

Рошешуар вместе с казаками, державшими ружья наизготовку, поднялся на борт судна. Поприветствовавший его капитан сразу предъявил патент на право вести «торговую» деятельность в этих водах, подписанный французским консулом (!) в Константинополе. Как ни молил грек, но Рошешуар осмотрел «груз» и обомлел. «Грузом» были девочки семилетнего возраста и чуть старше, которых грек должен был доставить в турецкие гаремы. Не имея на счёт такого «груза» никаких указаний, Рошешуар оставил его на совести капитана, но реквизировал часть провизии, правда, честно заплатив за неё, но с условием, что капитан лично доставит продукты на берег в собственной шлюпке. Грек был рад так просто отделаться.

Злопамятный адмирал

После доставки провизии на берег Рошешуар, посоветовавшись с Ришелье, решил реквизировать не только припасы, но лодку греческого работорговца, которая была более мореходна, нежели лодка казаков. Грек повиновался. Рошешуар отплыл на капитанской лодке в направлении эскадры, но сильный ветер постоянно сносил судно с курса, грозя захлестнуть борта, а гребцы, доставшиеся адъютанту от трусливого капитана, были ленивы. Устав от этого болтания на выходе из бухты, Рошешуар взял в левую руку пару червонцев, а в правую заряженный пистолет. Намёк быстро возымел действие, и вскоре они ошвартовались о борт одного из кораблей, над которым развивался адмиральский флаг, где его встретил капитан-лейтенант Стули.

Иван Иванович де Траверсе

После недолгого разбирательства вдали от начальственных глаз Стули и Рошешуар быстро выяснили, в чём кроется задержка доставки провизии. Дело в том, что командующий эскадрой адмирал Иван Иванович де Траверсе был злопамятен. Он хорошо помнил, как при взятии Сухум-Кале его подчинённым пришлось без поддержки сухопутных войск брать крепость, а после ещё и около недели служить её гарнизоном, держа корабли на рейде, пока нерасторопный отряд под командованием Дмитрия Захаровича Орбелиани прибыл в Сухум. Но главное, что де Траверсе, исполняя функцию командующего по сути транспортом для провизии, не видел в этом ни чести ни славы ни для флота, ни для себя лично. Поэтому, даже заметив прибытие отряда в Цемесскую долину, он таким образом «кокетничал», понимая, что никаких боёв в долине не ведётся. Маленькая месть, отзывавшаяся урчанием в животе бойцов.

Уже вечером эскадра прибыла в бухту, встав на якоре в её глубине подальше от беспокойного ветра. Адмирал, наконец, явился на палубу, видимо, догадываясь, что нижние чины уже всё поняли и словно желая загладить свою злопамятность, отправился вместе с Рошешуаром на берег к Ришелье. Дюк решил не вступать в конфликт со строптивым адмиралом, поэтому лишь попросил как можно быстрее выгрузить провиант и, согласно плану, оставить в бухте один фрегат для прикрытия экспедиции.

Впервые за время всей экспедиции солдаты сытно поужинали. Наутро же инженерные офицеры принялись за обустройство оставленной турками крепости. Работы по укреплению нового форпоста империи длились в течение недели. Специальные рабочие команды вырубали местные леса и доставляли заготовленную древесину к берегу. При этом эти рабочие группы всегда действовали под охраной отдельных отрядов, дабы избежать внезапного нападения. Кроме того усиленные казачьи разъезды регулярно патрулировали окрестности, а также старались обнаружить новые следы противника.

Наконец, наступил день, когда русский флаг взвился над долиной в новом форпосте империи под артиллерийский салют с фрегата, находящегося в бухте. Инженеры восстановили, как могли в тех условиях, прежние крепостные стены, которые были обнесены глубоким рвом. Дополнительной оборонительной линией стали мощные палисады. В укреплении установили четыре орудия с артиллерийской обслугой. Основу гарнизона же составила рота гренадёров.

Кто в тот радостный миг мог знать, что форт придётся оставить, что в следующем году начнётся Отечественная война, которая сделает основание будущего Новороссийска неким трагическим фальстартом. Гарнизон будет снят и возвращён на Кордонную линию. После в долине снова утвердятся турки. Но это будет в будущем, а в тот момент экспедиции предстояло вернуться в Анапу. Однако, без сражения отряд уйти так и не смог…

Падение турецкого Поти

Война Османской империи против России, начатая в 1806-м году, уже к 1808-му году подожгла Кавказ. Турецкие эмиссары, провокаторы и лазутчики начали активную пропагандистскую кампанию по склонению кавказской знати на сторону Порты. При такой большой игре и учитывая специфику взаимоотношений кавказских княжеств с Российской и Османской империями, любая крепость становилась не просто плацдармом, но и центром влияния на окружающие народы и племена. Именно таким укреплением стала крепость Фаш-Кале, располагавшаяся на территории современного Поти.

Фаш-Кале представляла собой каменную крепость, окружённую мощным укреплённым форштадтом. Крепостные стены были усилены башнями и артиллерией из 34-х орудий. Непосредственно турецкий гарнизон состоял из 300 бойцов. Однако, этими силами наличный состав не ограничивался. На защиту крепости могли встать значительные силы той части местного населения, которая была настроена протурецки. И вот тут вмешиваются хитросплетения кавказской политики.

Дело в том, что и турецким пашой крепости, и потийским владетелем, и князем, и комендантом был один и тот же человек – Кучук-бей Чачба-Шервашидзе. Он принадлежал к знатному роду абхазских князей, но активно отстаивал турецкие интересы. И это отнюдь не нонсенс. К примеру, глава Абхазского княжества князь Келеш-бей Чачба-Шервашидзе, правивший из турецкого Сухум-Кале вплоть до 1808-го года, поддерживал пророссийские взгляды, хотя вырос и получил образование в Константинополе и считался турками «своим».

Таким образом, поданные Кучук-бея также были защитниками Поти. Кроме того, крепость и сам Поти располагались на приграничной территории трёх княжеств/царств – Гурии, Мингрелии (Мегрелия) и Имеретии, с которой Поти соединялась по водам реки Риони. Это делает мощное укрепление тем самым фактором, способным склонить чашу весов населения местных княжеств в пользу осман.

В то же самое время крайне враждебное отношение к России уже начал демонстрировать глава Имеретии Соломон II, именовавшийся царём Имеретинского царства. После того как часть грузинских княжеств присягнула Российской империи, Соломон, несмотря на то, что недавно сам воевал против Персии (Ирана), побежал искать поддержки в тот же Иран, а заодно и в Порту. Однако, генерал Павел Цицианов вовремя ввёл русские войска и заставил Соломона подписать соглашение о российском протекторате. С тех пор напряжение нарастало.

Несмотря на то, что имеретинское «царство» перестало платить дань Константинополю только после подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, а наличие русского гарнизона в Имеретии и Мингрелии гарантировали безопасность от притязаний осман и персов, Соломон начал открыто требовать вывести русские силы из его, как он считал, вотчины. Вскоре «царь», практически не скрывая, продолжил контактировать с Портой. А ещё спустя некоторое время бежал со своими протурецкими сподвижниками в горы, оставив столицу Кутаис. Таким образом, Соломон стал «союзником» Кучук-бея из Поти.

В 1808-м году главнокомандующим на Кавказе становится генерал Александр Петрович Тормасов. Ознакомившись со сложившимся положением дел, а в частности с ситуацией в Имеретии, Мингрелии, Гурии и Поти, он решил выбить мощную крепость Фаш-Кале из этого уравнения. Ведь теперь Фаш-Кале была не просто укреплением и морскими воротами Порты, но и местом сосредоточения протурецких сил всего региона – от границ Мингрелии на севере и до южных османских пределов.

Решение этой проблемы он возложил на генерал-майора Дмитрия Захаровича Орбелиани, но рекомендательно настоял склонить Кучук-бея к сдаче крепости «через благовидные внушения посредством верных и надёжных людей… через лестные для него обещания выгод». Орбелиани для переговоров с Кучук-беем пригласил в русскую крепость Редут-Кале пророссийски настроенных родственников владетеля Поти – Сефер-бея, Сослан-бея и владетеля Самурзакана Манучара (все из рода Чачба-Шервашидзе).

В итоге к Кучук-бею было решено послать тогда ещё не принявшего подданство России Сослан-бея, выразившего желание послужить империи, к тому же Сослан приходился потийскому владетелю двоюродным братом. С собой Сослан, кроме устных обещаний, вёз и драгоценные перстни, и изящно инкрустированные кинжалы. Вопреки тому, что турки издавна подкупали кавказских князей золотом, солью, порохом и оружием, Кучук-бей отказался от даров и отказался сдавать крепость.

Сразу после этого началось формирование военного отряда для взятия Поти и Фаш-Кале штурмом. Под начальством генерала Орбелиани встали девять рот Белевского пехотного полка, две роты Кабардинского полка и одна 9-го егерского полка при 50-ти казаках и пяти орудиях. В начале августа отряд выступил к Поти.

В августе 1809-го года русская военная экспедиция Орбелиани прибыла в Поти. На рассвете 13-го августа русские воины ринулись на штурм форштадта вокруг крепости. Штурм оказался стремительным. Гарнизон крепостного форштадта был разбит наголову. Однако, 34 турецких орудия остановили наши войска прямо у стен крепости.

Не имея осадной артиллерии и несколько недооценив оборонительную мощь крепости, Орбелиани взял Фаш-Кале в осаду, расположив батареей имеющиеся орудия в бывшем крепостном форштадте. Но Кучук-бей, уверенный в турецких силах и союзниках на Кавказе, капитулировать не спешил. Таким образом, осада затянулась, но вскоре на выручку турецкому паше начали прибывать отряды имеретинцев, посланные беглым царём Соломоном. Однако, какого-либо влияния эти силы оказать не смогли. Все попытки имеретинцев прорваться к крепости были сорваны, и протурецкие силы грузин быстро редели. Но блокада потийского гарнизона продолжалась, поэтому Тормасов принял решение послать к стенам крепости подкрепление.

Тем временем новость об осаде турецкого гарнизона Поти дошла до Порты. Трапезундский сераскир Шериф-паша начал собирать силы для проведения десанта в район Поти и снятия осады с крепости. 30-го октября 1809-го года Шериф-паша с 20-тысячным (по другим данным 9-тысячным) войском десантировался южнее Поти за рекой Малтаква в районе современного одноимённого посёлка. Некоторые источники указывают, что десант совершила часть войска, а другая шла по суше.

Так или иначе, но положение Орбелиани стало критическим. Превосходящие турецкие силы с одной стороны, мощная неприятельская крепость с другой стороны, и всё это на враждебной территории в ожидании как Соломон и его имеретинцы, неоднократно битые, решатся воссоединиться с турками для нанесения решающего удара. Выбор казался очевидным – снять осаду и увести войска. Но Орбелиани принял иное решение.

Генерал имел связь с гурийской, абхазской и мегрельской (мингрельской) милицией (иррегулярные воинские формирования), опасавшейся, что турки, как и в предыдущие годы, опустошат Кавказ. Часть их должна была внести сумятицу в ряды турок атаками с тыла, а другая их часть оказать содействие русскому авангарду. На большее Орбелиани не рассчитывал, т.к. в то время данные формирования дисциплиной и умением не славились, но в сражении при Поти генерал их недооценил.

2 ноября Орбелиани, оставив у турецкой крепости достаточные силы для продолжения осады, выступил всеми имеющимися войсками и артиллерией в сторону сераскира Шериф-паши. Вскоре передовые отряды сообщили Орбелиани, что гурийская милиция при всей её малочисленности уже завязала тяжёлый бой с турками. Командующий решил, что самое время обрушиться на неприятеля всеми силами. Вместе с абхазами и мегрельцами русские войска быстро форсировали реку Малтаква и атаковали турецкий лагерь. Авангардом были две роты Кабардинского полка под руководством майора Тамаза Мамуковича Орбелиани, а также абхазская и мегрельская конница. Первой командовал Манучар Чачба-Шервашидзе, второй – Николай Дадиани.

Первые ряды турок были сломлены почти мгновенно. Турецкий лагерь, как оказалось, совершенно не ожидал нападения, поэтому быстро погрузился в хаос. Началось отступление скорее похожее на бегство. Гонимые русскими войсками турки были оттеснены к берегу реки Григолети, где их отряды уже вели бой с гурийцами. Таким образом, тысячи солдат Шериф-паши оказались в ловушке прижатыми к морю, как и сам сераскир. Ближе к вечеру, когда часть турецкого войска уже разбежалась по окрестным лесам или была взята в плен, сераскир с оставшимися людьми бросился к лодкам. Эта запоздалая «эвакуация» обернулась для осман трагедией. Русский генерал и историк Василий Потто описывал те события следующим образом:

В итоге, только убитыми в бою турки потеряли свыше тысячи человек, не считая тех, кто утонул в море, был утянут рекой или сгинул в болотах. Около полутысячи осман попали в плен, их к тому же ещё долго отлавливали в местных лесах. Общие потери русских войск и отрядов милиции составили 70 человек убитыми и свыше 200 ранеными. Во время боя были захвачены одно орудие и свыше 20 турецких знамён. К сожалению, большая часть трофейных регалий были разорваны на месте кавказской милицией, просто не понимавшей важность знамён. Только семь из них были сохранены стараниями русских офицеров.

Теперь в положении полной безнадёжности оказался потийский паша Кучук-бей. К тому же вскоре разнеслась весть, что на подходе подкрепление, обещанное Тормасовым. Подкрепление состояло из двух батальонов Кавказского полка под предводительством полковника Фёдора Филипповича Симановича.

14-го ноября лишившийся поддержки турок Кучук-бей заявил о готовности сдать крепость при условии, что ему и его оставшимся в живых людям будет дозволено уехать в Порту. Генерал Орбелиани согласился на подобные условия. 15-го ноября русские войска вошли в турецкую крепость. В качестве трофеев им достались все 34 орудия и многочисленные припасы. Сам же Кучук-бей удалился в Турцию, как и было условлено.

Генерал Орбелиани за взятие Поти был награждён орденом св. Анны I степени и золотой шпагой с бриллиантами с надписью «За храбрость». Последствия захвата потийской крепости в итоге сказались на всём Западном Кавказе и побережье Чёрного моря. Османская империя лишилась стратегически важного пункта, позволявшего контролировать целый регион черноморского побережья и вести торговлю, в том числе и рабами. Вместе с падением крепости пала и вера в могущество Порты протурецки настроенных местных князей.

Беглый глава Имеретии Соломон, потерявший мощного союзника и морской коридор связи с турками, постепенно лишался и своих соратников. Уже в следующем году его захватят в плен, но чудом ему удастся бежать. Однако, он к тому времени полностью утратил своё прежнее влияние. Соломон найдёт укрытие у турок в Трапезунде, но как бы он ни призывал осман помочь ему вернуть трон, его уже никто не слушал. В 1815-м году он умер.

Крепостная башня в Поти - всё, что осталось от крепости Фаш-Кале

Военно-политическая ситуация вокруг Поти

Фаш-Кале представляла собой каменную крепость, окружённую мощным укреплённым форштадтом. Крепостные стены были усилены башнями и артиллерией из 34-х орудий. Непосредственно турецкий гарнизон состоял из 300 бойцов. Однако, этими силами наличный состав не ограничивался. На защиту крепости могли встать значительные силы той части местного населения, которая была настроена протурецки. И вот тут вмешиваются хитросплетения кавказской политики.

Дело в том, что и турецким пашой крепости, и потийским владетелем, и князем, и комендантом был один и тот же человек – Кучук-бей Чачба-Шервашидзе. Он принадлежал к знатному роду абхазских князей, но активно отстаивал турецкие интересы. И это отнюдь не нонсенс. К примеру, глава Абхазского княжества князь Келеш-бей Чачба-Шервашидзе, правивший из турецкого Сухум-Кале вплоть до 1808-го года, поддерживал пророссийские взгляды, хотя вырос и получил образование в Константинополе и считался турками «своим».

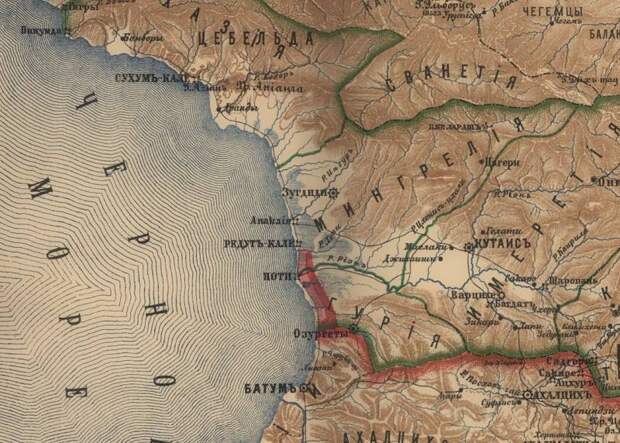

Таким образом, поданные Кучук-бея также были защитниками Поти. Кроме того, крепость и сам Поти располагались на приграничной территории трёх княжеств/царств – Гурии, Мингрелии (Мегрелия) и Имеретии, с которой Поти соединялась по водам реки Риони. Это делает мощное укрепление тем самым фактором, способным склонить чашу весов населения местных княжеств в пользу осман.

В центре - Поти

В то же самое время крайне враждебное отношение к России уже начал демонстрировать глава Имеретии Соломон II, именовавшийся царём Имеретинского царства. После того как часть грузинских княжеств присягнула Российской империи, Соломон, несмотря на то, что недавно сам воевал против Персии (Ирана), побежал искать поддержки в тот же Иран, а заодно и в Порту. Однако, генерал Павел Цицианов вовремя ввёл русские войска и заставил Соломона подписать соглашение о российском протекторате. С тех пор напряжение нарастало.

Несмотря на то, что имеретинское «царство» перестало платить дань Константинополю только после подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, а наличие русского гарнизона в Имеретии и Мингрелии гарантировали безопасность от притязаний осман и персов, Соломон начал открыто требовать вывести русские силы из его, как он считал, вотчины. Вскоре «царь», практически не скрывая, продолжил контактировать с Портой. А ещё спустя некоторое время бежал со своими протурецкими сподвижниками в горы, оставив столицу Кутаис. Таким образом, Соломон стал «союзником» Кучук-бея из Поти.

Поти становится целью

В 1808-м году главнокомандующим на Кавказе становится генерал Александр Петрович Тормасов. Ознакомившись со сложившимся положением дел, а в частности с ситуацией в Имеретии, Мингрелии, Гурии и Поти, он решил выбить мощную крепость Фаш-Кале из этого уравнения. Ведь теперь Фаш-Кале была не просто укреплением и морскими воротами Порты, но и местом сосредоточения протурецких сил всего региона – от границ Мингрелии на севере и до южных османских пределов.

Александр Петрович Тормасов

Решение этой проблемы он возложил на генерал-майора Дмитрия Захаровича Орбелиани, но рекомендательно настоял склонить Кучук-бея к сдаче крепости «через благовидные внушения посредством верных и надёжных людей… через лестные для него обещания выгод». Орбелиани для переговоров с Кучук-беем пригласил в русскую крепость Редут-Кале пророссийски настроенных родственников владетеля Поти – Сефер-бея, Сослан-бея и владетеля Самурзакана Манучара (все из рода Чачба-Шервашидзе).

В итоге к Кучук-бею было решено послать тогда ещё не принявшего подданство России Сослан-бея, выразившего желание послужить империи, к тому же Сослан приходился потийскому владетелю двоюродным братом. С собой Сослан, кроме устных обещаний, вёз и драгоценные перстни, и изящно инкрустированные кинжалы. Вопреки тому, что турки издавна подкупали кавказских князей золотом, солью, порохом и оружием, Кучук-бей отказался от даров и отказался сдавать крепость.

Сразу после этого началось формирование военного отряда для взятия Поти и Фаш-Кале штурмом. Под начальством генерала Орбелиани встали девять рот Белевского пехотного полка, две роты Кабардинского полка и одна 9-го егерского полка при 50-ти казаках и пяти орудиях. В начале августа отряд выступил к Поти.

У стен турецкой Фаш-Кале

В августе 1809-го года русская военная экспедиция Орбелиани прибыла в Поти. На рассвете 13-го августа русские воины ринулись на штурм форштадта вокруг крепости. Штурм оказался стремительным. Гарнизон крепостного форштадта был разбит наголову. Однако, 34 турецких орудия остановили наши войска прямо у стен крепости.

Не имея осадной артиллерии и несколько недооценив оборонительную мощь крепости, Орбелиани взял Фаш-Кале в осаду, расположив батареей имеющиеся орудия в бывшем крепостном форштадте. Но Кучук-бей, уверенный в турецких силах и союзниках на Кавказе, капитулировать не спешил. Таким образом, осада затянулась, но вскоре на выручку турецкому паше начали прибывать отряды имеретинцев, посланные беглым царём Соломоном. Однако, какого-либо влияния эти силы оказать не смогли. Все попытки имеретинцев прорваться к крепости были сорваны, и протурецкие силы грузин быстро редели. Но блокада потийского гарнизона продолжалась, поэтому Тормасов принял решение послать к стенам крепости подкрепление.

Царь Соломон II

Тем временем новость об осаде турецкого гарнизона Поти дошла до Порты. Трапезундский сераскир Шериф-паша начал собирать силы для проведения десанта в район Поти и снятия осады с крепости. 30-го октября 1809-го года Шериф-паша с 20-тысячным (по другим данным 9-тысячным) войском десантировался южнее Поти за рекой Малтаква в районе современного одноимённого посёлка. Некоторые источники указывают, что десант совершила часть войска, а другая шла по суше.

Так или иначе, но положение Орбелиани стало критическим. Превосходящие турецкие силы с одной стороны, мощная неприятельская крепость с другой стороны, и всё это на враждебной территории в ожидании как Соломон и его имеретинцы, неоднократно битые, решатся воссоединиться с турками для нанесения решающего удара. Выбор казался очевидным – снять осаду и увести войска. Но Орбелиани принял иное решение.

Неожиданная битва

Генерал имел связь с гурийской, абхазской и мегрельской (мингрельской) милицией (иррегулярные воинские формирования), опасавшейся, что турки, как и в предыдущие годы, опустошат Кавказ. Часть их должна была внести сумятицу в ряды турок атаками с тыла, а другая их часть оказать содействие русскому авангарду. На большее Орбелиани не рассчитывал, т.к. в то время данные формирования дисциплиной и умением не славились, но в сражении при Поти генерал их недооценил.

2 ноября Орбелиани, оставив у турецкой крепости достаточные силы для продолжения осады, выступил всеми имеющимися войсками и артиллерией в сторону сераскира Шериф-паши. Вскоре передовые отряды сообщили Орбелиани, что гурийская милиция при всей её малочисленности уже завязала тяжёлый бой с турками. Командующий решил, что самое время обрушиться на неприятеля всеми силами. Вместе с абхазами и мегрельцами русские войска быстро форсировали реку Малтаква и атаковали турецкий лагерь. Авангардом были две роты Кабардинского полка под руководством майора Тамаза Мамуковича Орбелиани, а также абхазская и мегрельская конница. Первой командовал Манучар Чачба-Шервашидзе, второй – Николай Дадиани.

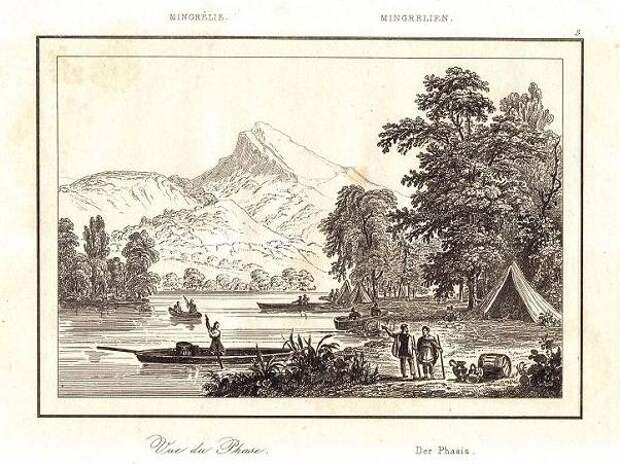

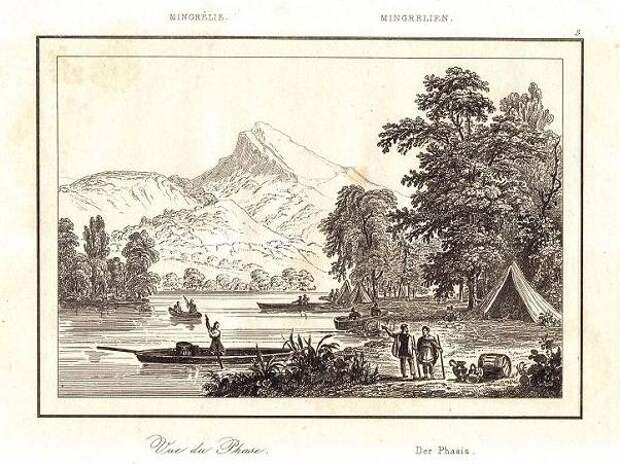

Окрестности Поти. Берег реки Риони (Фазис)

Первые ряды турок были сломлены почти мгновенно. Турецкий лагерь, как оказалось, совершенно не ожидал нападения, поэтому быстро погрузился в хаос. Началось отступление скорее похожее на бегство. Гонимые русскими войсками турки были оттеснены к берегу реки Григолети, где их отряды уже вели бой с гурийцами. Таким образом, тысячи солдат Шериф-паши оказались в ловушке прижатыми к морю, как и сам сераскир. Ближе к вечеру, когда часть турецкого войска уже разбежалась по окрестным лесам или была взята в плен, сераскир с оставшимися людьми бросился к лодкам. Эта запоздалая «эвакуация» обернулась для осман трагедией. Русский генерал и историк Василий Потто описывал те события следующим образом:

«Неприятель отброшен был к морю и так торопился сесть на суда и скорее отплыть от берега, что люди, успевшие захватить в них место, рубили руки своим товарищам, хватавшимся за борт, из опасения, чтобы они не затопили лодок. Оставшиеся на берегу пытались было защищаться, но скоро были рассеяны штыками кабардинцев».

В итоге, только убитыми в бою турки потеряли свыше тысячи человек, не считая тех, кто утонул в море, был утянут рекой или сгинул в болотах. Около полутысячи осман попали в плен, их к тому же ещё долго отлавливали в местных лесах. Общие потери русских войск и отрядов милиции составили 70 человек убитыми и свыше 200 ранеными. Во время боя были захвачены одно орудие и свыше 20 турецких знамён. К сожалению, большая часть трофейных регалий были разорваны на месте кавказской милицией, просто не понимавшей важность знамён. Только семь из них были сохранены стараниями русских офицеров.

Падение Поти

Теперь в положении полной безнадёжности оказался потийский паша Кучук-бей. К тому же вскоре разнеслась весть, что на подходе подкрепление, обещанное Тормасовым. Подкрепление состояло из двух батальонов Кавказского полка под предводительством полковника Фёдора Филипповича Симановича.

Потийская башня

14-го ноября лишившийся поддержки турок Кучук-бей заявил о готовности сдать крепость при условии, что ему и его оставшимся в живых людям будет дозволено уехать в Порту. Генерал Орбелиани согласился на подобные условия. 15-го ноября русские войска вошли в турецкую крепость. В качестве трофеев им достались все 34 орудия и многочисленные припасы. Сам же Кучук-бей удалился в Турцию, как и было условлено.

Генерал Орбелиани за взятие Поти был награждён орденом св. Анны I степени и золотой шпагой с бриллиантами с надписью «За храбрость». Последствия захвата потийской крепости в итоге сказались на всём Западном Кавказе и побережье Чёрного моря. Османская империя лишилась стратегически важного пункта, позволявшего контролировать целый регион черноморского побережья и вести торговлю, в том числе и рабами. Вместе с падением крепости пала и вера в могущество Порты протурецки настроенных местных князей.

Беглый глава Имеретии Соломон, потерявший мощного союзника и морской коридор связи с турками, постепенно лишался и своих соратников. Уже в следующем году его захватят в плен, но чудом ему удастся бежать. Однако, он к тому времени полностью утратил своё прежнее влияние. Соломон найдёт укрытие у турок в Трапезунде, но как бы он ни призывал осман помочь ему вернуть трон, его уже никто не слушал. В 1815-м году он умер.

Свежие комментарии