Системы навигации разделят мир на две зоны влияния

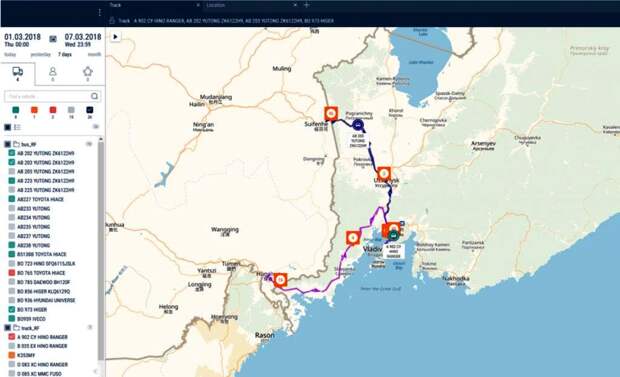

Россия и Китай запустили совместный космический мониторинг трансграничных перевозок. В эксперименте задействовано по 60 грузовых автомобилей и 20 автобусов от каждой из стран, маршруты которых проходят через пункты пропуска Краскино–Хуньчунь и Полтавка–Дуннин в Приморском крае.

Пробный период продлится с 7 марта по 31 мая, а уже с 17 сентября текущего года осуществлять межгосударственные перевозки сможет только транспорт, оборудованный бортовыми устройствами на базе российской ГЛОНАСС и китайской BeiDou.«Всем хочется быть независимыми»

Сегодня в мире существует четыре глобальные спутниковые навигационные системы, позволяющие определять точное местоположение объектов и измерять скорость их движения. Самая популярная из них – американская GPS (31 спутник), находящаяся под операционным управлением армии США. До недавнего времени единственной альтернативой ей выступала отечественная ГЛОНАСС (26 спутников).

Изначально они создавались под разные регионы. Если российская система заточена под «обеспечение наших северных районов, то американцы ставили себе задачей обеспечение ближе к экваториальной территории. Поэтому у нас различная система построения орбитального сегмента, различные системы наземных комплексов управления», – объясняет замкомандующего Космическими войсками ВКС РФ полковник Андрей Ивашина. Где-то лучше работает одна, где-то другая, но в целом точность местоопределения ГЛОНАСС (2,7 м) сопоставима с GPS.

В 2000 году свою навигационную систему под названием BeiDou начал разрабатывать Китай.

Она быстро вышла на глобальный уровень, к концу 2018-го в ее составе работало 33 спутника, еще 11 Пекин планирует запустить на орбиту в 2019-2020 гг. На сегодня BeiDou способна определить координаты объекта с точностью до 10 м по всему миру и 5 м в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в высшую навигационную лигу выходит Евросоюз со своей системой Galileo (26 спутников).

Сегодня «всем хочется быть независимыми в навигационных системах. От этого зависят буквально все отрасли экономики и военные направления – и здесь нужно полагаться целиком на себя», – говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Это не только связь, но и «все мобильные сервисы, доставка грузов, навигация водного и воздушного транспорта», объясняет старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Ирина Комиссина.

Свои региональные системы навигации есть у Индии (NavIC, 7 спутников) и Японии (QZSS, 4 спутника). Если первая работает самостоятельно, то вторая фактически является локальным дополнением к американской GPS. Такое объединение двух систем позволило Японии довести точность QZSS до 1-2 см в своем регионе.

Российско-китайская ГЛОНАСС/BeiDou vs американо-западноевропейской GPS/Galileo?

Чтобы приблизиться к «японским» показателям точности на глобальном уровне, нужно в разное время иметь доступ к сигналам примерно 50 спутников. Если исходить из того, что в каждой из четырех глобальных систем их число ниже этого показателя (от 24-х до 32-х), становится понятно, почему в очень многих российских смартфонах установлены чипы, поддерживающие одновременно и GPS, и ГЛОНАСС.

Впрочем, дело не только в количестве спутников. Чтобы совершенствоваться и не отставать от конкурентов, России нужно расширять «земную» систему дифференциальной коррекции и мониторинга. «Она постоянно производит сбор информации, ее обработку, расчет необходимой информации, которая потом закладывается на космические аппараты ГЛОНАСС, и уже с космических аппаратов ГЛОНАСС приходит тот навигационный кадр, та информация, которая нужна наземным навигационным приемникам», – объясняет А. Ивашина. Словом, чем более разветвленная у навигационной системы наземная сеть, тем лучше.

Кроме большого количества наземных пунктов коррекции на собственной территории, у РФ есть свои станции в Бразилии, ЮАР, Никарагуа, Армении, а в мае прошлого года был подписан контракт на установку и эксплуатацию станции «СМ-ГЛОНАСС» на Кубе. Но этого все равно слишком мало, потому в октябре 2014 года Москва предложила Пекину объединить возможности своих систем.

Только координация уже функционирующих российских и китайских станций способна кратно повысить точность определения координат объекта (до 1 м) за счет более эффективных поправок сигнала и контроля над исправностью спутников. Простым пользователям это «позволит получать лучший сигнал, наше позиционирование будет лучшего качества. Фактически мы будем получать меньше погрешностей, и качество навигационного сигнала будет гораздо выше», – объясняет руководитель международных проектов НП «ГЛОНАСС» Александр Бондаренко.

Потенциальная география расширения наземной сети ГЛОНАСС/BeiDou – это страны ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Прежде всего, стороны интересует навигация вдоль транспортных коридоров «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП), о чем говорит тестовое применение двух навигационных систем на маршруте Западный Китай – Европа в 2017 году. Россия экспериментировала на участке Москва–Уфа–Новосибирск, а КНР по маршруту Сиань–Ланчьжоу–Урумчи–Хоргос. По мнению члена экспертного совета при правительстве РФ Андрея Ионина, в будущем весь мир разделится на зоны влияния двух объединенных стандартов – ГЛОНАСС/BeiDou и американо-западноевропейской GPS/Galileo.

Интеграция с китайской навигационной системой означает значительное расширение потенциального рынка не только географически, но и по количеству пользователей. Сегодня в BeiDou интегрировано 6,17 млн. транспортных средств, 6 тыс. рыбацких суден, 35 тыс. средств почтовой и курьерской доставки, а также 80 тыс. автобусов в 36 крупнейших городах КНР. Также она активнейшим образом используется в гражданской авиации и аграрной отрасли Поднебесной. В частности, основанная на BeiDou платформа наблюдения за сельскохозяйственными процессами уже обслуживает более 50 тыс. с/х машин и оборудования.

Кроме того, объединение способно дать инновационный толчок российской индустрии. «Можно предположить появление двухсистемных чипсетов ГЛОНАСС/BeiDou и навигационного оборудования на их основе. Эти устройства будут предназначены для азиатских рынков… Также в ближайшей перспективе следует ожидать создания совместных российско-китайских дизайн-центров и предприятий по разработке и производству навигационного оборудования», – считает гендиректор холдинга «СпейсТим» Алексей Смятских.

Шаг к «бесшовным» перевозкам

Первые практические результаты совместной работы можно видеть уже сегодня. 7 марта начались испытания системы совместного навигационно-информационного обеспечения автомобильных перевозок через российско-китайскую границу с параллельным использованием ГЛОНАСС и BeiDou. Также в эксперименте задействована инфраструктура системы «Платон», что позволит отечественным перевозчикам не устанавливать дополнительное оборудование, а в перспективе даже получать юридически значимые данные о своем передвижении.

Этим шагом Москва и Пекин фактически «официально открывают свой транспортный рынок для взаимных международных перевозок», объясняет гендиректор компании «Интеллектуальные транспортные технологии» Александр Борейко. Если раньше перевозки выполнялись только между заранее согласованными населенными пунктами и только в приграничной зоне, то теперь появилась возможность доставки «от двери до двери» в обе стороны, что значительно сократит сроки транспортировки и увеличит двусторонний грузооборот. Закрытым остается только внутренний рынок двух стран, каботажные перевозки остаются под запретом.

Российско-китайские пограничные пункты пропуска Краскино–Хуньчунь и Полтавка–Дуннин

Российско-китайские пограничные пункты пропуска Краскино–Хуньчунь и Полтавка–Дуннин

Взаимный контроль над транспортными потоками обеспечит специальное бортовое навигационное устройство ГЛОНАСС/BeiDou и высокоскоростные каналы обмена информацией между РФ и КНР. Это закладывает технологические основы формирования цифровых транспортных коридоров, обеспечения бесшовности перевозок и открывает перспективы для создания «сервисов для участников перевозки, включая электронную очередь на пунктах пропуска, электронные сопроводительные документы, сервис поиска обратной загрузки, топливные и гостиничные сервисы и, что очень важно на китайском направлении, предоставление лингвистической поддержки», говорит А. Борейко.

Если эту информацию будут не только извлекать, но и качественно обрабатывать, перспективы замкнуть на себе мировые транзитные потоки и открыть новые рынки сбыта для несырьевой продукции значительно возрастут не только для России, но и для всех стран ЕАЭС.

_______________________________

Экономику России ждет скорый спад

Российская экономика в ближайшие месяцы может вернуться к спаду в связи с застарелыми проблемами. Об этом говорится в обзоре НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

В нем отмечается, что в феврале сводный опережающий индекс, позволяющий, в частности, прогнозировать будущее направление экономического развития, снизился с минус 2,9 процента до минус 3,9 процента и четвертый месяц подряд оказался в отрицательной области.

Аналитики отмечают, что в целом экономика России остается в зоне риска. Несмотря на то что цены на нефть в феврале окончательно отыграли падение конца 2018 года, высокие риски связаны со значительным снижением количества новых заказов на производство промышленной продукции. Экономисты связывают такие риски с «застаревшей слабостью внутреннего спроса», которая усиливает вероятность негативных сценариев.

В комментарии аналитиков отмечается, что, несмотря на негативный прогноз, приближение спада пока не представляется неизбежным. Так, в середине 2012 года сводный опережающий индекс опускался еще ниже, однако тогда рецессия не произошла.

В феврале Росстат сообщил, что ВВП России показал в 2018 году рекордный за шесть лет рост и увеличился на 2,3 процента. Такой прогноз тем не менее не внушил оптимизма по поводу роста ВВП в 2019 году независимым экспертам. По их мнению, он будет на уровне 1,3 процента. Аналогичные данные содержатся в прогнозе Минэкономразвития — 1-1,3 процента.

Sukhoi Superjet 100. Подрезанные крылья

В полном соответствии с международной интеграцией конструкция самолета на 80% процентов состоит из иностранных комплектующих. По крайней мере, такая доля закладывалась в первоначальном проекте. И здесь кроется главная проблема: в России отсутствуют компетенции и опыт создания конкурентоспособной технической начинки гражданских самолетов. То есть сделать сможем, но получится или очень недешево, или будут проблемы при международной сертификации. Поэтому моторы создавали вместе с Францией (Snecma) и США (Boeing), интерьер отдали итальянцам, систему управления — немцам, и список этого заимствования можно продолжать долго. Такая кооперация, безусловно, немало нового принесла нашим разработчикам из КБ «Гражданские самолеты Сухого», но в итоге России осталось только спроектировать центроплан, крылья, фюзеляж и собрать машину на стапелях. Согласитесь, это не сильно отличается от отверточной сборки западных автомобилей на предприятиях в Калуге, Всеволжске и Калининграде. Все это делает нашу авиапромышленность зависимой от западных технологий. И недавний пример с «черным крылом» МС-21 тому явное подтверждение. Особенно болезненно выглядит наличие комплектующих в SSJ-100 из Соединенных Штатов.

В 2018 году Россия с Ираном намеревалась подписать соглашения о поставке 40 авиалайнеров, но Штаты вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции. На данный момент вся историянаходится в подвешенном состоянии и вот-вот сорвется: США могут не дать добро на «перепродажу» своих комплектующих враждебной стране. Мало того, в связи с антироссийской истерией SSJ-100 вообще становится «токсичным» для многих иностранных перевозчиков. Так, латвийская AirBaltic в 2015 году вознамерилась купить несколько наших ближнемагистральных лайнеров, но после соответствующих консультаций с политическим руководством страны отказалась от идеи.

Безусловно, разработчики самолета в начале 2000-х годов не могли закладывать такие риски. SSJ-100 стал заложником политической ситуации. Из первой проблемы логично вытекают большие сложности со сбытом лайнера. Продавая самолет только на внутреннем рынке, производитель никогда не отобьет все затраты на разработку и производству. Тут надо как минимум закрывать российский рынок от новой и подержанной продукции Airbus и Boeing. В первоначальных планах у «Сухого» было собрать до 2031 года более 800 самолетов, позже эту планку понизили до 595, что составляет примерно 35-40 машин в год. В 2017 году собрали 33 SSJ, а в 2018 — всего 24 самолета. И 2019 год вряд ли станет прорывом в этом направлении. Всего же на начало 2019 года произведено 162 лайнера, а в активной эксплуатации 136 крылатых машин. Отставание от графика очень серьезное.

Первоначально Россия потратила на разработку самолета более 2 млрд. долларов, надеясь, что гражданское направление «Сухого» выйдет-таки на самоокупаемость. Не вышло… К 2014 году общий объем долгов фирмы превысил 2,6 млрд. долларов, и государству пришлось спасать ситуацию вливаниями на 100 млрд. рублей. На контору наслали аудиторов, и оказалось, что «Гражданские самолеты Сухого» крайне неэффективно расходовали средства. Так, первым покупателям машин были предложены уникальные скидки: «Аэрофлот» купил SSJ-100 по цене 18,6 млн. долларов за борт, в то время как в каталоге значится 35,4 млн. По итогам скандала президента «Объединенной авиастроительной корпорации» и идейного вдохновителя SSJ-100 Михаила Погосяна перевели на почетную должность ректора Московского авиационного института.

В надежде увеличить конкурентные преимущества «Суперджета» государство разработало программу модернизации машины и создания новых версий. Стоит это 6 млрд. рублей и предполагает разработку укороченного варианта на 75 кресел, у которого увеличится доля российских компонентов, глубоко модернизируются авионика, крыло, моторы и фюзеляж. Все это даст снижение веса, улучшение аэродинамического качества и сокращение удельного расхода топлива. В разработке сейчас машина с расширенным до 110 мест салонов, а также грузовой (cargo) вариант. Ждать новых модификаций осталось недолго, до 2023 года. В планах значится легкая версия модернизации, получившая имя SSJ-100R, в которой должен быть увеличен процент отечественных комплектующих. На российские аналоги заменят системы жизнеобеспечения, трубы гидравлики и части бортовой кабельной сети.

Справедливости ради стоит отметить, что SSJ-100 появился на рынке в эпоху, когда новые гражданские лайнеры вообще не должны были рождаться: вся инициатива сейчас в руках дуополии Boeing и Airbus. Поэтому подавляющее большинство покупателей, особенно за рубежом, с неохотой обращают внимание на новых игроков рынка. Гораздо проще и надежнее работать с проверенными производителями, которые к тому же давно наладили качественный сервис. Попробуйте убедить компанию типа Lufthanza купить Superjet взамен мегапопулярного Airbus A320. В России все эксплуатанты так или иначе связаны либо с государством, либо с лизинговыми компаниями, контролируемыми государством. Это «Аэрофлот» с его 50-ю «Суперджетами», «Газпромавиа» с 10-ю лайнерами, а также «Якутия» с «Ямалом». Исключением выглядит частный «Азимут», купивший 17 машин, и S7, выразивший желание приобрести сразу сотню SSJ на 75 мест. У спецотряда «Россия» также есть планы на 10 «укороченных» самолетов. Издание «Профиль» упоминает о возможной замене Министерством обороны парка Ту-134 на «Суперджеты», но доля иностранных комплектующих в конструкции ставит эту информацию под сомнение. За рубежом сейчас SSJ летают в интересах мексиканской Interjet, ирландской CitiJet, королевских ВВС Таиланда, правительства Казахстана и Мальты. Это капля в море мирового авиабизнеса. Но подписаны предварительные соглашения с перуанцами, тайцами и словаками, которые, однако, никого ни к чему не обязывают.

В среднем надежность гражданского борта «Сухого» находится на достаточно высоком уровне, но серьезно подводит сервисное обслуживание. Если Boeing и Airbus готовы доставить необходимый элемент буквально в считанные часы в любую точку планеты, то у российского производителя с этим закономерные проблемы. Отсутствие сервисных центров по причине мизерного присутствия на рынке влечет за собой низкое качество обслуживания неисправностей самолетов. А развивать сервис в ущерб рентабельности никто не будет. Получается классический замкнутый круг. В итоге SSJ-100 в среднем летает 3,1 часа в сутки, а только в России для иномарок этот показатель почти в три раза выше.

Но «Гражданские самолеты Сухого» не стоят на месте и активно наращивают запасы ремкомплектов, открывают круглосуточную службу технической поддержки и расширяют сеть станций техобслуживания. Однако конкуренты-мегамонстры Boeing c Airbus не дремлют – под своё крыло они забрали мелких игроков типа Bombardier и Embraer, тем самым увеличив долю рынка.

В общем, ситуация складывается для Superjet не самая благостная. Однако отсутствие конкуренции на рынке, а дуополия к этому близка, ведет нередко к технологическому застою. Мы уже несколько десятилетий не видим ничего нового в гражданской авиации. На виду только мелкие улучшения, которые нередко бывают спорными. И две катастрофы Boeing-737 МАХ 8 тому явное подтверждение. Вполне возможно, грядет передел рынка, место в котором найдется для SSj-100 и его старшего брата МС-21.

В МИД РФ рассказали о многомиллиардных потерях Европы из-за контрмер Москвы

Страны Евросоюза понесли колоссальные потери из-за собственных санкций и контрмер России. По словам заместителя главы МИД РФ Александра Грушко, речь идет о 100 миллиардах евро.

Потери европейцев от собственных санкций и контрмер Москвы составили 100 миллиардов евро. Об этом в комментарии изданию «Международная жизнь» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. В ходе интервью он заверил, что все цивилизованные страны открыто признали отсутствие нужды в «санкционной политике». В первую очередь, речь идет о бизнес-сообществе, которое в большой степени страдает из-за потери крупного рынка сбыта.

В 2014 году ЕС и США стали инициаторами экономических ограничений. Впоследствии Москва была вынуждена принять ответные меры на законном основании, что привело к многомиллиардным убыткам и жалобам со стороны рядовых предпринимателей. Тем не менее Запад продолжает игнорировать призывы населения, продолжая изо всех сил «закручивать маховик санкционной машины», добавил Грушко.

«Машину надо остановить, а на это требуются и политическая воля, и время. Здесь будет ключевой фактор — способность европейцев выдерживать давление, которое сегодня идет из-за океана», — констатировал дипломат.

В конечном итоге европейцы должны предпринимать шаги с учетом только своих интересов. Если же они предпочтут стоять на стороне Соединенных Штатов, которые хотят «переформировать всю глобальную систему» для обслуживания собственных национальных интересов, то ситуация продолжит усугубляться, заключает Грушко.

Ранее «ПолитПазл» рассказывал, что Россия продолжает сокращать инвестиции в государственные облигации Соединенных Штатов Америки. Согласно данным американского Минфина, по итогам января 2019 года объем вложений составил $13,18 млрд.

Свежие комментарии