НЕ СТАЛО СВЕТЛАНЫ ЖАРНИКОВОЙ...

mamlas

eto_fake

Памяти Светланы Жарниковой

26 ноября 2015 года, утром, в кардиологическом центре Алмазова (СПб) скончалась Светлана Васильевна Жарникова.... Это пока все, что мне известно. Все мы понесли невосполнимую утрату. Светлая Память Светлане Васильевне! По теме: Скончался Константин Пензев

Жарникова Светлана Васильевна - кандидат исторических наук, этнолог, искусствовед, действительный член Русского географического общества.

Основной круг научных интересов: Арктическая прародина индоевропейцев; ведические истоки северорусской народной культуры; архаические корни северорусского орнамента; санскритские корни в топо- и гидронимии Русского Севера; обряды и обрядовый фольклор; семантика народного костюма.

UpD: Похороны Светланы Васильевны состоятся в воскресенье 29 ноября. Вынос тела из кардиоцентра СПб, ул. Аккуратова 2) в 12 часов. Далее автотранспортом в крематорий.

UpD 2: Некролог от Александра Быкова ака alex_bykov35

Нет пророка в своем Отечестве

26 ноября 2015 г. ушла из жизни Светлана Васильевна Жарникова, крупный отечественный ученый-этнолог, благодаря трудам которой был совершен прорыв в исследовании вопросов, связанных с орнаментальными тотивами Русского Севера и так называемой "теорией о прародине индо-европейских народов". Мне посчастливилось долгие годы работать рядом со Светланой Васильевной. В своей книге "Заднесельские оскоренки" я посвятил деятельности ученого специальную главу. Сегодня в память о Светлане Васильевне я предлагаю читателям блога вспомнить об этом выдающемся ученом, потеря которого, действительно, невосполнима для этнологии. ..

С.В. Жарникова

К делу и не к делу цитировали фразочку Ленина: «"К северу от Вологды...идут необъятные пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных государств, и на всех этих пространствах царит патриархальщина, полудикость и настоящая дикость".

Факты о том, что несмотря на все плохое, в русских деревнях росло население, увеличивалось количество деревень и объемы обрабатываемой земли - как то во внимание не принимались. Что уж говорить о культуре северной деревни, если сам классик марксизма написал про дикость!

Не трудно представить, что среди студентов аграрные проблемы интересом пользовались только у юных карьеристов и активистов, которым необходима была положительная характеристика для последующей партийной и советской работы. О науке, понятно, никто из них не думал.

После армии, когда я по зову сердца пошел работать в краеведческий музей, не смущаясь зарплатой в 112 р. 50 копеек, место молодому историку нашлось только в методическом отделе на должности ответственного за общественные музеи. Туда просто никто не шел, работа неопределенная, командировки по районам, никаких перспектив. Но именно там я впервые соприкоснулся с культурой северного крестьянства, которая в реальности оказалась совсем не такой, как ее описывали наши аграрные светила.

До того, как эта территория стала называться «Северной Фиваидой», славной своими монастырями, здесь процветали дохристианские культы, сохранившиеся и до сих пор в народных традициях и памятниках крестьянской культуры. Сейчас об этом знают многие и о русском язычестве не рассуждает только ленивый.

В 80-х годах прошлого века в эпоху загнивающего развитого социализма это была запретная тема. Этнографы, которые изучали народную культуру как правило говорили о каких то абстрактных, почти былинных сюжетах на традиционных вышивках, ткачестве и, применительно к Заозерью-Кубенскому, даже в крестьянском кружеве. Было принято писать о боге Солнце, Матери Сырой Земле и Ветре и прочих природных ипостасях.

...

Но в это же время работали и ученые, которые наполнили древние сюжеты новым содержанием, связав их с конкретной культурой.

Одним из таких людей была младший научный сотрудник Вологодского краеведческого музея, кандидат исторических наук Светлана Васильевна Жарникова. Я не ошибся, именно так звучала должность человека, труды которого выходили в престижных академических журналах и даже научных сборниках, публиковавшихся под эгидой ЮНЕСКО.

В Вологде Светлана Васильевна имела репутацию, как минимум, странной женщины. Дирекция музея ее всячески унижала, чего стоит сама постановка вопроса, когда единственный в учреждении кандидат наук прочно занимал нижнюю ступеньку в музейной иерархии.

Многие сотрудники из числа любимчиков директорши подсмеивались над Жарниковой, а она год за годом просто делала свое дело.

Посмотрев материалы моей экспедиции в Усть -Кубинский район 1987 г., той самой, образцы кружев которой сейчас составляют гордость экспозиции профильного музея, она сказала:

- Вы, молодой человек, даже не догадываетесь, какие важные для понимания культурной идентичности населения Севера материалы вы привезли из своей экспедиции.

-Отчего же?- ершисто возразил я,-отличные предметы XIX столетия!

-Это да, но орнаменты на этих предметах древнее сами предметов на тысячелетия!

-Да ну, не верю?!

Светлана Васильевна при таком скепсисе сразу «взрывалась» и начинала рассказывать об орнаментальной традиции, уходящей корнями в неолит, мезолит и даже палеолит- древне-каменный век, отстоящий от нас более чем на пятнадцать тысячелетий! Именно от нее я впервые услышал об «индо-ариях» и их прародине где то на Севере Европы. Тогда это было сакральное знание. Жарникова раскладывала перед собой прорисовки орнаментов из коллекции музея и начинала рассказ о древней культуре народа, давшего начало как минимум десятку больших современных народов Европы и Азии, в том числе и восточным славянам, волею судеб спустя тысячелетия вернувшихся на родину предков- европейский Север, ставший с тех пор русским.

Она в совершенстве владела методом экстраполяции, перенося данные XIX столетия в каменный и бронзовый век. Для нее не существовало границ, ведь сакральное знание древности сохранилось фрагментарно в индийских «Ведах», иранской «Авесте», северо-русских диалектах и памятниках материальной культуры славянских народов. Все вместе это реконструировало картину жизни древних «индо-ариев».

Даже великую реку Ардвисуру-Анахиту вологодский исследователь нашла на Севере.

«Это наша Северная Двина, все очевидно, «Дви»- двойная, река-рассоха, «на»- суффикс, обозначающий реку. Это в современном звучании, а в старину «Ар»- арийская, т.е. Река людей, «дви»-значение совпадает, «сура»- песня, течение поток,- увлеченно рассказывала Светлана Васильевна, - в «Авесте» говорится: «у нее заливов тысяча и притоков тысяча». Разве у нашей Двины не так? Ардвисура впадает в белопенное море, а Двина тоже в Белое море. Есть и еще совпадения! Кстати названия рек Шексна и Кубена так же индоевропейского происхождения!»

За энциклопедические знания и сложный бескомпромиссный характер в музее Жарникову не любили, по моему она так и уволилась оттуда в звании младшего научного сотрудника".

Последние годы Светлана Васильевна проживала в Петербурге, она была ведущим в России специалистом по своему профилю, непререкаемым авторитетом. У нее вышло несколько книг, ее публичные лекции, легко найти в интернете.

Интересно, что те, кто много лет назад подсмеивался над теориями Светланы Васильевны теперь гордятся знакомством с ней и пытаются делиться воспоминаниями. Кое у кого хватает наглости говорить о совместной с ней научной работе. Это, конечно, неправда. Кроме сына Алексея, других соавторов у ученого в Вологде не было.

Воистину, нет пророка в своем отечестве.

Свою первую книгу о народном костюме Кадниковского уезда я начал под большим влиянием бесед Светланы Васильевны, многое из ее работ нашло отражение в работе о Кадниковском крестьянском кружеве -«Пава и Древо». По существу не аграрии в институте, а именно она, открыла для меня мир традиционной крестьянской культуры.

ЛАДОЖСКИЕ КАНАЛЫ

sibved

В своих предыдущих работах я затрагивал тему древних (и не очень) каналов:

Древние дамбы и каналы Северной Америки

Лангедокский канал. Франция

Великий китайский канал

Вьетнамская «Венеция»

Финляндия. Суворовские каналы

И на нашей территории:

Каналы в дельте Волги

Сибирь. Оросительные каналы Тагарской культуры

Обь-Енисейский канал. Водный путь древней Сибири

И как бы больше попадающего под древность и одновременного грандиозного по масштабу строительства в этой теме, да еще на территории современной России - ничего нет. Как я ошибался (или просто не знал)!

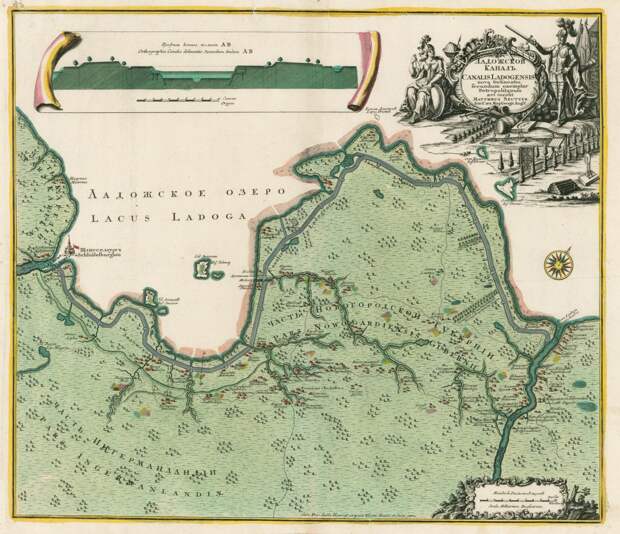

В одном из комментариев wakeuphuman поделился вот такой картой:

Как видно, от р.Волхов до р.Невы вдоль берега Ладожского озера идет канал. Сразу возникает вопрос: а зачем дублировать водное сообщение каналом, если можно проплыть по реке в само озеро и выйти потом в Неву? Или почему бы п.Волхов не соединить с р.Кобонь? Пусть даже через шлюзы? Это было бы намного короче. Давайте смотреть и разбираться.

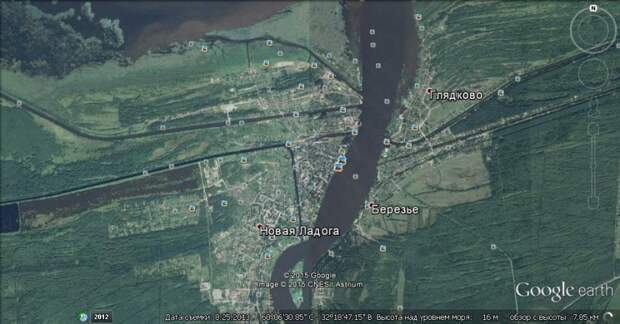

Заходим в гугл-карты и видим, что каналов, идущих вдоль Ладожского озера – два. Имеются у них и названия: Староладожский и Новоладожский:

Вот пример их прохождения вдоль берега Ладожского озера.

Читаем в википедии:

Ладожский, позднее Петровский или Староладожский канал — построенный в начале XVIII века 117-километровый водный транспортный путь вдоль берега Ладожского озера, соединяющий реки Волхов и Неву. Конечные шлюзы расположены в Шлиссельбургеи Новой Ладоге. В начале XVIII века канал являлся крупнейшим гидротехническим сооружением Европы. После прокладкиНоволадожского канала почти полностью зарос и пересох.

Еще одна карта этого канала

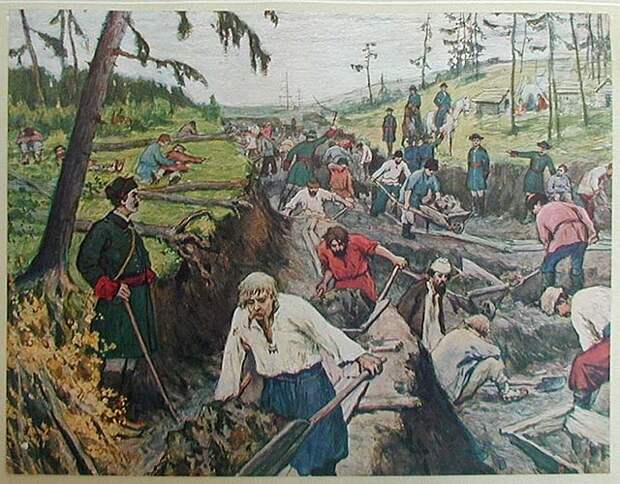

Строительство Ладожского канала началось в 1719 году, при Петре I. В то время желание царя Петра торговать с Европой по Балтике требовало расширения путей сообщения, особенно водных. Один из участков Вышневолоцкого водного пути, соединяющего Волгу сБалтийским морем, проходил через Ладожское озеро. Этот участок являлся одним из самых трудных и опасных: частые штормовые ветра на озере стали причиной гибели сотен кораблей с грузом. В указе от 18 ноября 1718 года Петра I сказано:

«какой великий убыток на вся годы чинится на Ладожском озере от худых судов, и что одним сим летом с тысячу судов пропало…».

В связи с этим по инициативе Петра началось строительство обходного пути, соединяющего Волхов и Неву. Длина канала по проекту составляла 111 километров, он начинался около города Новая Ладога и заканчивался в Шлиссельбурге, где Нева берет свое начало из Ладожского озера. По проекту он должен был быть без шлюзов, глубиной 2,1 м ниже уровня Ладожского озера.

Вот так это представляют историки

После затягивания работ первоначальным подрядчиком Скорнякова-Писаревым и после его отстранения от этой стройки, летом 1725 года к строительству были привлечены как вольнонаемные работники (7 тыс. человек), так и солдаты регулярной армии (18 тыс. человек). 22 октября 1730 года под руководством генерала Миниха строительство канала было закончено, и весной 1731 годапо нему начали ходить суда. Строительство и перестройка шлюзов шли вплоть до 1833 г.

В настоящее время Староладожский канал непригоден для судоходства, он практически весь зарос и имеет вид канала только в окрестностях Шлиссельбурга и Новой Ладоги. Для движения судов малого измещения используется Новоладожский канал.

Новоладожский канал (Императора Александра II) - бесшлюзный водный путь вдоль южного берега Ладожского озера, соединяющий реки Волхов иНева. Построен за 5 лет, с 1861 по 1866 годы, параллельно обмелевшему и пришедшему в ветхость Староладожскому каналу времён Петра I. ДоОктябрьской революции назывался именем императора Александра II Освободителя.

В 1826 году из-за сильной засухи судоходство по Старому Ладожскому каналу полностью прекратилось и поэтому были построены новыегранитные шлюзы в Шлиссельбурге. В Новой Ладоге установили паровые насосы (производительностью 310 м³ в сутки), которые перекачивали воду из Волхова в канал.

В том же году были проведены изыскания и составлено несколько проектов углубления канала. Но ни один подрядчик не брался за выполнение работ. В связи с этим Департамент сухопутных и водных путей принял решение построить новый канал своими силами, но уже без шлюзов и с габаритами: ширина по зеркалу ~36 м, по дну — 26 м, глубина при самом низком уровне в озере — 1,8 м.

Строительство началось 28 мая 1861 года, и 1 сентября 1866 года канал был открыт для движения судов. Новый канал был назван Новоладожским, он идет параллельно старому, ближе к Ладожскому озеру. Протяженность 110 км. Сметная стоимость 4,6 млн руб. В настоящее время Новоладожский канал используется для движения судов малого водоизмещения и отстоя более крупных судов в межнавигационный период.

Посмотрев по гугл-картам эти два канал, увидел, что они идут гораздо восточнее р.Вохов – до притоков р.Свирь! Получается, старые карты не точны или оба Старо-Ладожский канал продлили?

Но в любом случае - это уже сообщение с Онежским озером! Онежский канал идет вдоль южного берега озера! И проложен он до р.Вытегр, которая имеет отношение к Волго-Балтийскому каналу по реке Ковжа. Так же р.Вытегр (Ковжа) южнее, в районе оз.Белого имеет обводной канал и вокруг него (Белозерский канал). Южнее озера Белого течет р.Шексна, которая впадает в Рыбинское водохранилище. Ну, а это уже Волга! Вот такая водная транспортная система. И название есть: Мариинская водная система. Не вся она современная. Но об этих каналах я расскажу как-нибудь в следующий раз. А пока вернемся к Ладожским каналам. Добавлю лишь, что этот водный путь может проследить любой желающий. Да, и проплыть – не составит труда. Все судоходно.

Логика обводных каналов такая: для мелких судов шторма на озерах ранее очень страшны, а сам канал – это надежный фарватер. По этому же принципу построены каналы и на американском континенте, идущие вдоль берега. Единственное, объем строительства вручную таких масштабов просто фантастичен. Кроме численности людей, кто учавствовал в стройке – данных нет. И это настораживает.

Предлагаю проследить путь Ладожских каналов с востока, от р.Свирь до р.Невы (в обратную сторону их строительства).

Полосатые поля – это мелиоративные каналы, осушение, а может быть и торфоразработки. Севернее – Новоладожский канал. Южнее - Староладожский.

Вот такой вид в этом месте имеет Староладожский канал. Вопрос: почему его не расширили, не углубили, а выкопали новый, параллельно старому? Ведь можно было бы учатками перекрывать канал, осушать и реконструировать? Перепад высот не подходящий? Я этого не заметил (по снимкам далее). Или было два канала изначально?

Движемся на запад:

Старый мост через Старо-Ладожский канал в д.Загубье

Высота берегов – очень приличная. Представляете объем земляных работ? Без техники!

А это мост через Ново-Ладожский канал в д.Загубье.

Ново-Ладожский канал

Я просто не представляю, как в то время можно было построить такие каналы?! За такие сроки, которые дает нам традиционная история! Ведь паровые экскаваторы появились лишь в конце 19в. А это его начало! Объем строительства Беломор-канала не идет в эти сравнения. И по берегам не видны валы от перемещенного грунта! Куда его переместили? Или они настолько древние, что грунт слежался и не выдает себя?

Каналы подходят к Ладожскому озеру

Многие фотографии Ново-Ладожского канала, представленные здесь, сделаны с теплохода Москва-212 в 2010г. В 2011г. здесь впервые за последние десятилетия прошел экскурсионный теплоход с проходом через всю Мариинскую систему каналов: от Волги до Невы

Старый канал 60° 21' 41.46" N 32° 40' 53.07" E

Новый канал

Мост между двух каналов.

Старый канал в этом месте. Согласитесь, если загнать дноуглубительную машину, земснаряд в канал и пройтись туда и обратно – можно сделать его вполне судоходным для небольших судов

Каналы, проходящие у Ладожского озера и множество мелиоративных мелких каналов в лесу. Может быть, это сейчас здесь тайга, а в прошлом были поля, как показано на карте в самом начале статьи? Ссылка на место

Вот такой вид в лесу имеют эти мелкие каналы

Местами оба канала идут совсем близко друг к другу.

Между двух каналов. Фотография июль 2008 года.

Каналы пересекают реку Сясь

Старый канал в районе р.Сясь

На канале с т/х Москва-212

Еще западнее

Береговое укрепление на Новом канале

Каналы в районе Новой Ладоги.

Старый канал в районе Новой Ладоги

Новый канал в Новой Ладоге

Новоладожский канал, вид с понтонного моста

Двигаемся далее на запад:

Старый канал. Высота берегов большая, а значит и земляных работ

Старый канал

Новый канал. В этом месте почти не отличим от старого

И вот первые гранитные сооружения на старом канале 60° 8' 45.72" N 32° 7' 27.72" E.

Написано, что это гранитный водоспуск

Водоспуск в Ладожское озеро в районе д.Дубно – Дубенский водоспуск

Сумский водоспуск

Коротки видеоролик с проплывающими на лодке через водопропуск

Новый канал

В этом месте Старый канал обмелел.

А севернее Новый канал судоходен

Старый канал в Шлиссельбурге, откуда он и начинается

Местами имеет гранитное обрамление

Новый канал рядом со Шлиссельбургом

Несколько фотографий Старо-Ладожского канала:

Шлюз

Еще один

Старый и Новый каналы

Думаю, я наглядно показал весь объем работ, который просто фантастичен для начала 18в., да и в начале 19в. он тоже не кажется обычным, т.к. официально еще нет паровой землекопательной техники. Вручную, пусть даже силами тысч человек – это выкопать… я не представляю себе как! А ведь всех этих людей нужно не только прокормить, но и разместить на ночлег. Было много деревень? Возможно. Но вопросов к этому процессу грандиозной стройки – огромное количество. И к тому же, эту стройку 18в. опять приписали самому реформаторскуму царю всей истории России – Петру I. А объем земляных работ в Старо-Ладожском канале – соспоставим со строительством современного С-Петербурга.

***

Интересные мысли высказал bskamalov в своем посте.

Так же он показал, что дноуглубительные работы на канале проводились в начале 20в.:

1908г.

***

Дополнение.

На этой карте Ладожский канал продолжается западнее: пересекает Ладожское озеро, а потом и Невский залив и поворачивает на юг, проходя все так же вдоль берега. Побывал его найти в Выборгском районе (или хотя бы какие-то его следы) – безуспешно. Что если, этот участок канала – допотопный? Он был до катаклизма, но был занесен и так и не расчищен? А Староладожский (а может быть и новый канал) – это расчищенные и восстановленные в 18-19 вв. древние каналы?

Перешел на берег Петергофа и… нашел: речку с бетонными берегами! Превращенная в канал. И у этого канала даже есть название, но мало кто знает, что он уходит от С-Петербурга на юг так далеко! И нашел информацию к чему его приспособили во времена строительства Петергофа. Но об этом в следующий раз.

ЭМТЕГЕЙ 1985. (Ч.20)

- Не, мам. Я с мужиками приехал, с ними и уеду.

- Не баламуть парня, не лезь со своим бабским. Он взрослый мужик, сам знает что делать – Поддержал меня отец.

Вскоре журчание «Ижа», удалявшегося в сторону Колымской трассы, стало едва слышно, а потом и вовсе затихло. Мои старики уехали домой, а мы, семеро козлят, продолжили работы по сворачиванию стойбища.

Весна на Колыме.

Много времени на это не потребовалось, и вскоре на поляне уже высилась пирамида из ящиков, брезентовых тюков, рюкзаков и аккуратно перевязанных досок и столбиков. У очага возникла огромная куча белого плавника, чтоб хватило до утра на большой костёр, а мы, уже в сумерках, когда от воды потянуло гробовым холодом, расположились вокруг очага, на котором весело булькал огромный котёл с картофелем и десятком банок говяжьей тушёнки.

Ни в одном ресторане Советского Союза вам не предложат картоху с тушёнкой, сваренные на огне! Ах, это такой деликатес! Кажется, что нет ничего вкуснее на Свете. Особенно, если ешь это деревянной ложкой, в тайге, под звёздным небом, да в окружении друзей. В августе небо на Колыме становится таким низким, что кажется, что можно звёзды из ружья сбивать. И как можно жить здесь, и не задумываться о том, есть ли хоть на одной из звёзд хоть какая-нибудь жизнь?

- О! Звезда упала, а я желание загадать не успел.

- Не переживай, сейчас они начнут падать одна за другой, - успокоил меня Лихой, - потом не будешь знать что со счастьем своим делать.

- Толь, ты такой рациональный, ну вообще ни грамма не романтик. – Широко зевая, ответил я, - Ты хоть во что-нибудь из чертовского веришь?

- Это бабка моя верила в Бога, земля ей прахом. А я точно знаю что есть, а чего нет.

- Не «прахом», а «пухом». Ну а что есть? Снежный человек, например, есть?

- Снежный человек есть.

- ??? – Все с недоумением уставились на бригадира, пытаясь понять, колется он или серьёзно говорит.

- О-о-о, Толян, давай ближе к телу! С этого места подробно, и без пурги! – Заорал на всю речку Позин.

Ети его мать.

Да чё там… Сам видел, зуб даю. Правда я не знаю точно, что это было, да и вообще забыл начисто о том случае, будто кто память стёр, а когда посмотрел передачу «Клуб кинопутешествий», словно проснулся. Вспомнил, что со мной в армии приключилось, когда часовым в карауле стоял.

Я же в ПВО служил, в Среднеколымске. Ну как в Среднеколымске, километров пятнадцать от ближайшего жилья, в тундре. Мы охраняли антенное поле станции «Янтарь». И вот однажды, заступил в караул, а дело было зимой. Мороз, градусов пятнадцать, и ветер жуткий. Бараний тулуп до пят, валенки, ничего не спасает в такую погоду. Только бегать от одной границы поста до другой.

Рожу и ухи подшлемником закрываешь, а нос, чтоб не отморозить, комбинжиром в толстый слой намазывали. И так, заступил на пост, и только разводящий ушёл, сразу эс-ка-эс (СКС – самозарядный карабин Симонова) на вытянутых руках впереди себя, и побежал тропку набивать вдоль «колючки». Прибегаешь к столбику, где табличка «Граница поста», разворачиваешься, и бегом назад. Так вот, когда возвращаешься, своих следов уже не обнаруживаешь, заметает за минуту. Итак, туда-сюда, туда-сюда.

Сколько раз я тогда сбегал не помню, даже не знаю, какое время суток было в тот момент, полярная ночь же. Но вдруг встал я что-то на месте, и чувствую, задохнулся от бега. Надо дух перевести. Справа «колючка», слева чахлые лиственницы мыском таким, к заграждению подступают. Как раз над головой, железный колпак с лампочкой раскачивается на ветру. Стою, смотрю, как под ногами струйки снега по насту скользят, словно змеи. И что-то так тепло стало. Хорошо, тихо… Как будто дома в тёплой постели…

Глаза зажмурил, и точно себя в своей спальне ощутил. Чувствую, братишка на меня через щель в приоткрытую дверь пялится… Очнулся, глаза открыл, снова вьюга, фонарь, а ощущение взгляда не проходит. Тут меня как током ударило. Первая мысль, что начкар с проверкой постов идёт. Я, карабин на изготовку, поворачиваюсь к лесу, и… Окаменел!

В двадцати метрах от меня стоит чудовище. Огромное, метра два с половиной ростом, и всё покрыто белой шерстью. Очень похоже на то чудище, которое в мультике «Аленький цветочек» в главной роли снималось. Понимаю, что нужно кричать «Стой! Назад»! по уставу. А у меня рот словно под «Новокаином». Парализовало так, что даже губой не пошевелить. А главное – глаза обезьяны. Я их, эти глазища, на расстоянии расстояния видел так, словно его лицо было прямо перед моим носом. Чёрные, бездонные, и казалось, что взглядом он в мою голову проник, и там шарит, шарит, ищет что-то.

Сколько это длилось, не могу сказать. По ощущениям, не меньше получаса, но на самом деле, может несколько секунд, потому, что когда чудище повернулось ко мне спиной и ушло в лес, меня столбняк отпустил, и я сразу полез в рукав, чтоб на часы посмотреть. Оказалось, что до конца моей смены ещё сорок минут. А мы тогда дежурили по одному часу. Час на посту, три – в карпоме. Отогрелся, чайку хлебнул, и на топчан, массу давить.

Тогда я уснул как убитый, а проснувшись, вспомнил случившееся, как сон. А потом и вовсе забыл, словно не было ничего. А тут Сенкевич, со своим бигфутом-ети, ети его мать. Сразу вспомнил, и точно знаю теперь, что не сон, и не померещилось. Было это, парни. Есть снежные люди.

- Фигасе! А я слышал, что у них глаза красным светятся! – С энтузиазмом в голосе изрёк Серёга.

- Байки. Глаза как глаза, точно как у гориллы. Только умные они очень. Под его взглядом чувствуешь себя как первоклассник перед профессором.

- Толян! Я теперь поссать боюсь сходить. Можно, я прямо здесь? – Пробасил сиплым голосом Вася.

- Иди нах! Иди, блин отсюда! Впечатлительный какой!

- Ладно, не гуди.

Через секунду, со стороны мусорной ямы, куда мы складывали бытовые отходы в течение месяца, послышался душераздирающий вопль Васи. Он принёсся к костру с незастёгнутой ширинкой, и с перекошенным от ужаса лицом.

- Там! Та-а-ам!

- Ну что там? Что там? Вася, двоечник херов, там каждую ночь росомаха роется, и что?

Васины междометия потонули в громком хохоте.

Я поднялся с бревна, на котором сидел, размялся немного и подкинул в огонь щедрую порцию плавника, который с треском занялся ярким пламенем. На поляне стало светлее, и значительно теплее. Некоторых начало клонить ко сну, и я решил заварить кофейный напиток. Огромный закопчённый чайник, сменил над очагом опустевший котёл, а мы все дружно закурили, и над поляной повисла сосредоточенная тишина.

ПОДДЕРЖИМ ТАЛАНТЫ?

Обращаюсь за помощью. Редакция сайта "За СССР", организует новый проект. В двух словах - раньше мы провели три сезона международного конкурса фантастики - СССР-2091. Увы, но немного мы припоздали, и не можем конкурировать с конкурсом СССР-2061. Твое участие в жюри мы тоже не забыли, почему и обращаюсь)) Решили немного провести ребрендинг.

В ходе изменения стратегии состыковались мы с редактором журнала СверХновая Реальность Юрием Дробышевым. И решили объединить наши усилия - частично конкурсные рассказы публиковать в жкрнале, а в планах и выпуск альманаха - приложения к нему. И вот, орггруппа подготовила такое обращение:

Прекрасный журнал нуждается в народной поддержке - в мини кредитовании за презент от автора проекта.

Свежие комментарии