Восточный ветер

Анакопийское сражение. Под покровом легенд и мифов

Если забраться на башню Анакопийской крепости, что возвышается на Иверской (Анакопийской, Апсарской) горе, то Новый Афон расстилается перед взором как на ладони. На севере до горизонта тянутся горные хребты Кавказа, укрытые сплошным одеялом кавказских лесов, а на юге, куда хватает взора, раскинулось Чёрное море.

Сейчас, конечно, мало что говорит о том, что эти руины некогда были мощным фортификационным укреплением, возведённым в необычайно удачном месте – на высоте в 344 метра, к которому в своё время вела только одна единственная тропа шириной не более двух метров. Не зря доктор филологических наук Хухут Бгажба и историк Георгий Амичба полагают, что само слово Анакопия с абхазского языка того времени можно перевести как «изрезанный», «иссечённый крутизнами», «выступ». Именно здесь в 736-737-м годах разыгралось сражение, вошедшее в историю как Анакопийское (или же сражение у стен Анакопии).

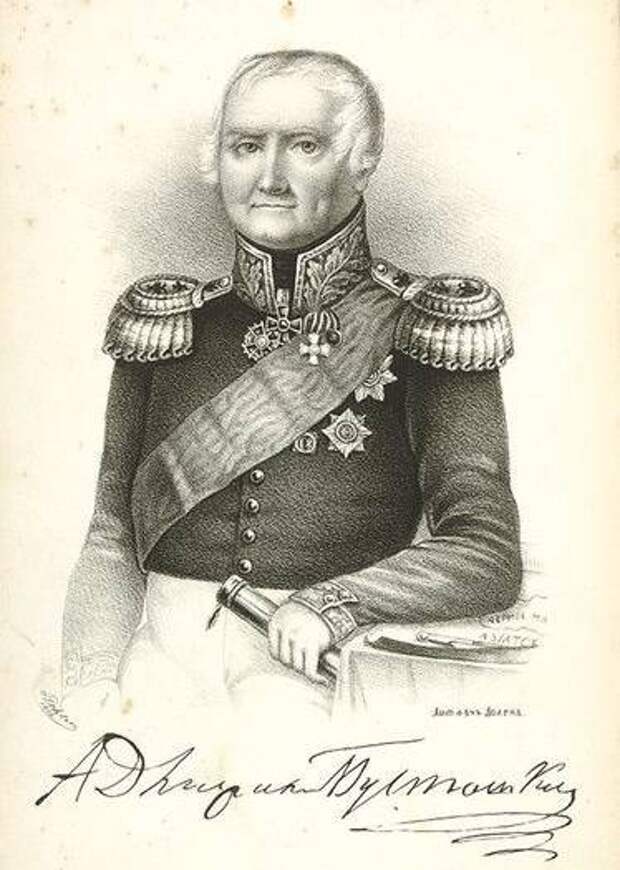

Омейядский халифат, начавший активную экспансию во второй половине 7-го века, достаточно быстро подчинил целый ряд народов. Династии Омейядов удалось захватить Северную Африку, часть Средней Азии, южную часть Пиренейского полуострова, южные и западные Прикаспийские земли и т.д. А в начале 30-х годов 8-го века взгляд арабского халифа Хишам ибн Абдул-Малика устремился на Кавказ.

Вскоре халиф Хишам назначил Марван II ибн Мухаммада (в итоге станет последним омейядским халифом) правителем новых кавказских земель. А чтобы усмирить местное население Марвану вручалась армия в 120-130 тысяч бойцов. Правда, данные цифры вызывают очень большие сомнения, т.к. халифат в это время вёл войну с Византией, да и восстания и борьба за власть внутри самого халифата отвлекали немало сил.

Так или иначе, но Марван стал наместником халифа на Кавказе в 732-м году. К моменту сражения у стен Анакопии Марван уже снискал себе «славу» жестокого полководца, проведшего ряд опустошительных набегов от Грузии до земель современной Армении. Картвелы даже прозвали Марвана «глухим» («глухой к страданиям и мольбам»), а армяне звали его Марваном-разорителем. При этом несколько десятилетий назад грузинские князья сами приглашали арабов на свои земли – только в союзе с ними картвелы могли сопротивляться Византии. Порой клубок политических шагов и «союзов» крайне больно бьёт именно по тем, кто этот клубок сворачивал.

Наконец, арабские завоеватели прошлись огнём и мечом по восточным княжествам современной Грузии, а после этого вторглись в западные и южные княжества. Картлийские мтавары (князья) Михр (Мириан или Мир) и его брат Арчил с небольшим войском бежали от арабских захватчиков. Сначала они нашли приют в Лазике (Лазистан, Эгриси, Лазское царство), но, преследуемые Марваном, бежали дальше в земли абазгов - Абазгию (современная Абхазия).

Тем временем Марван разорил почти все крупные города и укрепления Лазики, именовавшейся в тот момент княжеством Эгриси. Под напором неистового Марвана пал даже город-крепость и столица княжества Цихе-Годжи (ныне именуется Нокалакеви). До сих пор на месте бывшей столицы Эгриси возвышаются остатки массивных стен древней крепости – всё, что осталось от Цихе-Годжи.

После разорения южных грузинских княжеств Марван устремился на север в Абазгию, имея формальный повод наказать абазгов за укрывательство врагов халифата.

В тот момент Абазгией правил князь Леон I, а столицей княжества была Анакопия с мощной цитаделью на вершине Иверской горы. При этом картлийским князьям, которых грузинские историки именуют царями, заблаговременно удалось наладить с Леоном связь и договориться о союзничестве против общего врага – арабов. Возможно, этого союза не было бы вовсе, если бы не кровожадность и мстительность Марвана. К примеру, аргветских князей Марван приказал жестоко пытать, позже их повесили вниз головой, тщательно связав, а уже после этого подвесили на шею тяжёлые камни и сбросили в реку Риони.

Естественно, Михр и Арчил устремились именно в Анакопию. Только там они могли рассчитывать на какой-то шанс совместно отбиться от войск Марвана. Точных сведений о войске картлийских князей нет. Одни источники утверждают, что при себе Михр и Арчил имели только отряд в тысячу бойцов, состоящий из княжеской дружины и людей из их эриставов (титул равный титулу герцога или греко-римскому стратегу). По другим данным войско беглых правителей доходило до трёх тысяч воинов, что было возможно, т.к. из разорённых южных грузинских княжеств население ринулось на север.

Воинство абазгов у Анакопийской крепости насчитывало около двух тысяч бойцов. При этом самого князя Леона в тот момент в крепости не было. Он в тот момент находился в некоей крепости Собги, находящейся на горном перевале по пути в Осетию. Как полагают историки, князь пытался заключить союзнический договор с аланами, чтобы вместе попытаться дать отпор начавшемуся арабскому вторжению. Армия Марвана же насчитывала от 20 до 40 тысяч воинов.

Практически все сведения о том сражении описаны всего лишь тремя авторами. При этом один из них безымянный, известен только его труд – «Мученичество Давида и Константина». Два других автора – это Леонтий Мровели, написавший в 11 веке «Мученичество Арчила», и Джуаншер Джуаншериани, создавший сочинение также 11 века «Жизнь Вахтанга Горгасала». Увы, данное положение дел создаёт большую путаницу – часто авторы противоречат друг другу. К тому же само повествование весьма специфично и по-христиански религиозно, обладая множеством отсылок к проведению и небесному покровительству воинства.

Последнее можно объяснить тем фактом, что в то время Кавказ всё ещё оставался в основном христианским регионом. И какие бы политические противоречия не стояли между картлийскими, лазскими или абазгскими князьями – все они были христианами, противостоящими мусульманам. О степени чисто религиозной неприязни к захватчикам говорит и именование арабов в одном из трудов – «язычники».

Наиболее полно и подробно сражение и его итоги описывал Джуаншер Джуаншериани. Именно на основании его труда многие историки реконструировали битву у стен Анакопии. Так, Джуаншер писал:

За спецификой изложения скрывается тот факт, что иноземные войска в этой местности часто страдали от климата, проливных дождей и тяжёлых дорог. Поэтому, вероятно, большая часть привыкших к диаметрально иной местности и климату арабов заразилась характерными местности болезнями. Эпидемия в лагере противника всегда подарок для обороняющихся. Таким образом, ещё до начала сражения арабов скосил «генерал субтропики», если так можно выразиться.

Сама же битва, согласно Джуаншеру Джуаншериани, началась с рассветом, когда Михр и Арчил вместе с объединенными силами абазгов и картвел выступили в сторону арабов. Деморализованные силы арабов проиграли ту битву. По словам Джуаншериани до 35 тысяч воинов пали от болезней, а три тысячи лишились жизни от меча. Оставшиеся в живых бежали из этих земель во главе с Марваном.

Таким образом, на исход сражения оказали влияние следующие факторы: сплочение картвелов и абазгов перед лицом общего врага, религиозный характер войны, кровожадность самого Марвана, недальновидность арабских полководцев по отношению к специфике местности, которую они собирались покорить. А также не следует забывать значимость Анакопийской крепости. К примеру, по мнению анонимного автора «Мученичества Давида и Константина» арабы выиграли битву, но о стены крепости разбили свои силы и отступили.

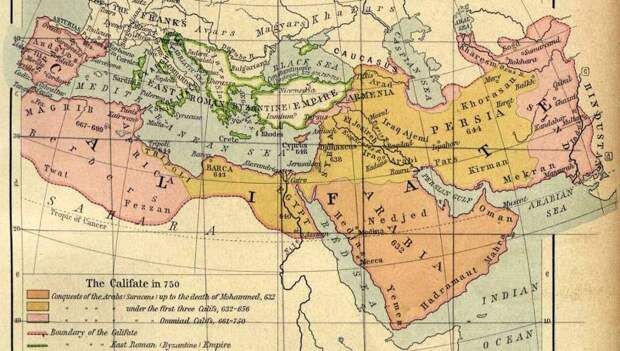

Сердцем Анакопии является мощная цитадель на вершине Иверской горы (высота -344 метра над уровнем моря). В длину анакопийская цитадель достигает 83 м, а в ширину – 37 м. Высота стен доходила до пяти метров, а толщина в некоторых местах превышала метр. Стены возводили из плотно подогнанных известняковых глыб около 60 см в длину и ширину. Внутри цитадели несколько построек, в том числе культовые, а также глубокий колодец с достаточным для осады количеством воды (находится в действующем состоянии).

Кроме того за некоторое время до Анакопийского сражения крепость была обнесена ещё одной линией обороны, отстоящей от цитадели. Эта линия состояла из восточной, южной и западной крепостных стен, самой мошной из которых являлась южная стена, усиленная семью башнями. Таким образом, Анакопия, как целый оборонительный комплекс, сама по себе была способна заставить противника задуматься о целесообразности осады в условиях враждебной территории и климата. В итоге, так или иначе, но арабы ретировались, оставив Абазгию и Эгриси и понеся политическое поражение, отразившееся возвышением абазгов и картвелов, чей союз, правда, длился недолго.

Анакопийская крепость

Арабская экспансия на Кавказе

Омейядский халифат, начавший активную экспансию во второй половине 7-го века, достаточно быстро подчинил целый ряд народов. Династии Омейядов удалось захватить Северную Африку, часть Средней Азии, южную часть Пиренейского полуострова, южные и западные Прикаспийские земли и т.д. А в начале 30-х годов 8-го века взгляд арабского халифа Хишам ибн Абдул-Малика устремился на Кавказ.

Вскоре халиф Хишам назначил Марван II ибн Мухаммада (в итоге станет последним омейядским халифом) правителем новых кавказских земель. А чтобы усмирить местное население Марвану вручалась армия в 120-130 тысяч бойцов. Правда, данные цифры вызывают очень большие сомнения, т.к. халифат в это время вёл войну с Византией, да и восстания и борьба за власть внутри самого халифата отвлекали немало сил.

Карта Омейядского халифата к 750-му году

Так или иначе, но Марван стал наместником халифа на Кавказе в 732-м году. К моменту сражения у стен Анакопии Марван уже снискал себе «славу» жестокого полководца, проведшего ряд опустошительных набегов от Грузии до земель современной Армении. Картвелы даже прозвали Марвана «глухим» («глухой к страданиям и мольбам»), а армяне звали его Марваном-разорителем. При этом несколько десятилетий назад грузинские князья сами приглашали арабов на свои земли – только в союзе с ними картвелы могли сопротивляться Византии. Порой клубок политических шагов и «союзов» крайне больно бьёт именно по тем, кто этот клубок сворачивал.

Наконец, арабские завоеватели прошлись огнём и мечом по восточным княжествам современной Грузии, а после этого вторглись в западные и южные княжества. Картлийские мтавары (князья) Михр (Мириан или Мир) и его брат Арчил с небольшим войском бежали от арабских захватчиков. Сначала они нашли приют в Лазике (Лазистан, Эгриси, Лазское царство), но, преследуемые Марваном, бежали дальше в земли абазгов - Абазгию (современная Абхазия).

Тем временем Марван разорил почти все крупные города и укрепления Лазики, именовавшейся в тот момент княжеством Эгриси. Под напором неистового Марвана пал даже город-крепость и столица княжества Цихе-Годжи (ныне именуется Нокалакеви). До сих пор на месте бывшей столицы Эгриси возвышаются остатки массивных стен древней крепости – всё, что осталось от Цихе-Годжи.

После разорения южных грузинских княжеств Марван устремился на север в Абазгию, имея формальный повод наказать абазгов за укрывательство врагов халифата.

Враг на пороге

В тот момент Абазгией правил князь Леон I, а столицей княжества была Анакопия с мощной цитаделью на вершине Иверской горы. При этом картлийским князьям, которых грузинские историки именуют царями, заблаговременно удалось наладить с Леоном связь и договориться о союзничестве против общего врага – арабов. Возможно, этого союза не было бы вовсе, если бы не кровожадность и мстительность Марвана. К примеру, аргветских князей Марван приказал жестоко пытать, позже их повесили вниз головой, тщательно связав, а уже после этого подвесили на шею тяжёлые камни и сбросили в реку Риони.

Естественно, Михр и Арчил устремились именно в Анакопию. Только там они могли рассчитывать на какой-то шанс совместно отбиться от войск Марвана. Точных сведений о войске картлийских князей нет. Одни источники утверждают, что при себе Михр и Арчил имели только отряд в тысячу бойцов, состоящий из княжеской дружины и людей из их эриставов (титул равный титулу герцога или греко-римскому стратегу). По другим данным войско беглых правителей доходило до трёх тысяч воинов, что было возможно, т.к. из разорённых южных грузинских княжеств население ринулось на север.

Воинство абазгов у Анакопийской крепости насчитывало около двух тысяч бойцов. При этом самого князя Леона в тот момент в крепости не было. Он в тот момент находился в некоей крепости Собги, находящейся на горном перевале по пути в Осетию. Как полагают историки, князь пытался заключить союзнический договор с аланами, чтобы вместе попытаться дать отпор начавшемуся арабскому вторжению. Армия Марвана же насчитывала от 20 до 40 тысяч воинов.

Практически все сведения о том сражении описаны всего лишь тремя авторами. При этом один из них безымянный, известен только его труд – «Мученичество Давида и Константина». Два других автора – это Леонтий Мровели, написавший в 11 веке «Мученичество Арчила», и Джуаншер Джуаншериани, создавший сочинение также 11 века «Жизнь Вахтанга Горгасала». Увы, данное положение дел создаёт большую путаницу – часто авторы противоречат друг другу. К тому же само повествование весьма специфично и по-христиански религиозно, обладая множеством отсылок к проведению и небесному покровительству воинства.

Последнее можно объяснить тем фактом, что в то время Кавказ всё ещё оставался в основном христианским регионом. И какие бы политические противоречия не стояли между картлийскими, лазскими или абазгскими князьями – все они были христианами, противостоящими мусульманам. О степени чисто религиозной неприязни к захватчикам говорит и именование арабов в одном из трудов – «язычники».

Сражение у стен Анакопии

Наиболее полно и подробно сражение и его итоги описывал Джуаншер Джуаншериани. Именно на основании его труда многие историки реконструировали битву у стен Анакопии. Так, Джуаншер писал:

«И предстали (Михр и Арчил) пред той святой иконой пречистой богородицы, молились ей, преклонившись… И перед рассветом господь бог послал на сарацин зной южный, и заболели они кровяной холерой. В ту ночь явился Арчилу ангел божий, который сказывал ему: «Идите и сразитесь с огарянами («агаряне», имя арабов, произошедшее от имени наложницы Авраама девушки Агарь, родившей ему сына Измала, но изгнанная и основавшая первые ветви арабских племён – прим. авт.), ибо я на них послал жестокую и истребляющую людей и животных болезнь».

Фреска "Анакопийская битва". Автор - Валерий Гамгия

За спецификой изложения скрывается тот факт, что иноземные войска в этой местности часто страдали от климата, проливных дождей и тяжёлых дорог. Поэтому, вероятно, большая часть привыкших к диаметрально иной местности и климату арабов заразилась характерными местности болезнями. Эпидемия в лагере противника всегда подарок для обороняющихся. Таким образом, ещё до начала сражения арабов скосил «генерал субтропики», если так можно выразиться.

Сама же битва, согласно Джуаншеру Джуаншериани, началась с рассветом, когда Михр и Арчил вместе с объединенными силами абазгов и картвел выступили в сторону арабов. Деморализованные силы арабов проиграли ту битву. По словам Джуаншериани до 35 тысяч воинов пали от болезней, а три тысячи лишились жизни от меча. Оставшиеся в живых бежали из этих земель во главе с Марваном.

Таким образом, на исход сражения оказали влияние следующие факторы: сплочение картвелов и абазгов перед лицом общего врага, религиозный характер войны, кровожадность самого Марвана, недальновидность арабских полководцев по отношению к специфике местности, которую они собирались покорить. А также не следует забывать значимость Анакопийской крепости. К примеру, по мнению анонимного автора «Мученичества Давида и Константина» арабы выиграли битву, но о стены крепости разбили свои силы и отступили.

Сердцем Анакопии является мощная цитадель на вершине Иверской горы (высота -344 метра над уровнем моря). В длину анакопийская цитадель достигает 83 м, а в ширину – 37 м. Высота стен доходила до пяти метров, а толщина в некоторых местах превышала метр. Стены возводили из плотно подогнанных известняковых глыб около 60 см в длину и ширину. Внутри цитадели несколько построек, в том числе культовые, а также глубокий колодец с достаточным для осады количеством воды (находится в действующем состоянии).

Кроме того за некоторое время до Анакопийского сражения крепость была обнесена ещё одной линией обороны, отстоящей от цитадели. Эта линия состояла из восточной, южной и западной крепостных стен, самой мошной из которых являлась южная стена, усиленная семью башнями. Таким образом, Анакопия, как целый оборонительный комплекс, сама по себе была способна заставить противника задуматься о целесообразности осады в условиях враждебной территории и климата. В итоге, так или иначе, но арабы ретировались, оставив Абазгию и Эгриси и понеся политическое поражение, отразившееся возвышением абазгов и картвелов, чей союз, правда, длился недолго.

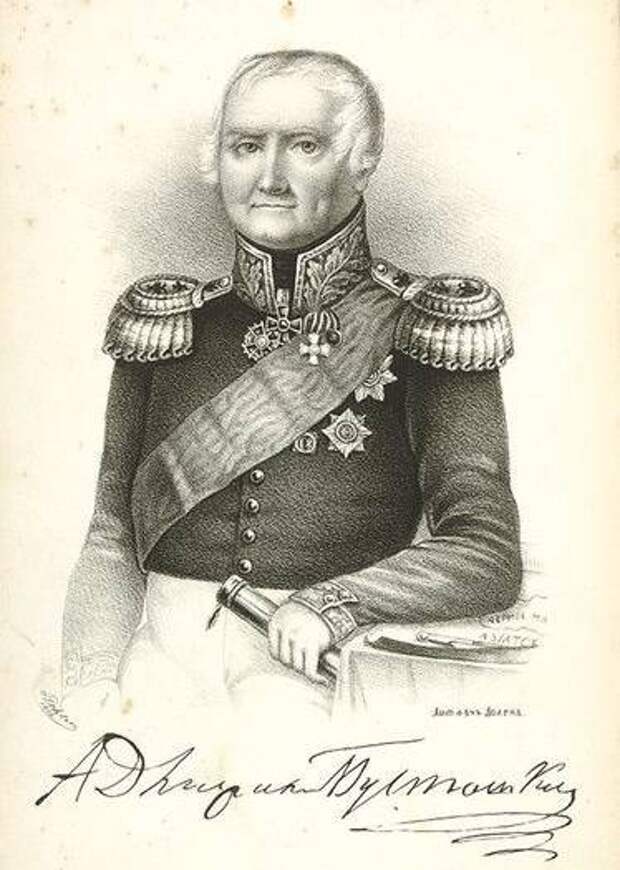

Арман-Эммануэль дю Плесси Ришелье. В надежде на воинскую славу в Цемесской долине

Фальстарт основания Новороссийска. Арман-Эммануэль дю Плесси Ришелье поступил на службу Российской империи после Великой французской революции 1789-го года. Он участвовал в штурме Измаила, был автором проектов по развитию Приазовья и Новороссии, основателем Никитского ботанического сада, но более всего прославился на посту градоначальника Одессы и генерал-губернатора Новороссийско-Бессарабского генерал-губернаторства. В Одессе ему даже поставили изящный памятник в римском стиле. Правда, сейчас на монумент периодически надевают то вышиванку, то очередной флаг. В такие минуты от скульптуры на классическом пьедестале начинает веять хутором, но не Римом.

Впрочем, вернёмся к самому знаменитому дюку. Мало кому известно, но судьба некогда подло дразнила де Ришелье возможностью прославить себя штурмом Суджук-Кале и основанием города-порта, который позже станет Новороссийском – крупнейшим торговым портом на Черноморском побережье. Но судьба капризна, она дарит надежду с такой же лёгкостью, как и забирает обратно.

В 1806-м году началась очередная русско-турецкая война. Таким образом, у Российской империи были полностью развязаны руки, чтобы активизировать движение на юг, дабы изгнать турок с Северного Черноморского побережья. Уже 29 апреля 1807-го года эскадра адмирала Семёна Афанасьевича Пустошкина взяла штурмом Анапу. В состав русских сил входило и подразделение, командование над которым было доверено дюку де Ришелье. Уже в 1810-м году пала под русским натиском Сухум-Кале, а на следующий год столица рассчитывала смести с побережья Цемесской бухты крепость Суджук-Кале.

Наконец, приказ о подготовке к штурму Суджук-Кале прибыл из Петербурга в руки Арман-Эммануэль дю Плесси Ришелье. Для этого похода ему позволяли собрать особую сводную экспедицию в количестве шести тысяч солдат пехоты, нескольких полков казаков и артиллерию на усмотрение командующего. При этом действовать экспедиции предстояло в координации с флотом. Для штурма Суджук-Кале приготовили эскадру в десять боевых кораблей, которые должны были оказывать не только поддержку артиллерийским огнём, но и снабжать пехоту боеприпасами и провиантом.

Таким образом, силы, выделенные на поход против турецкой крепости, были более чем значительными. И чем крупнее был военный отряд дюка де Ришелье, тем сильнее будет разочарование в итоге.

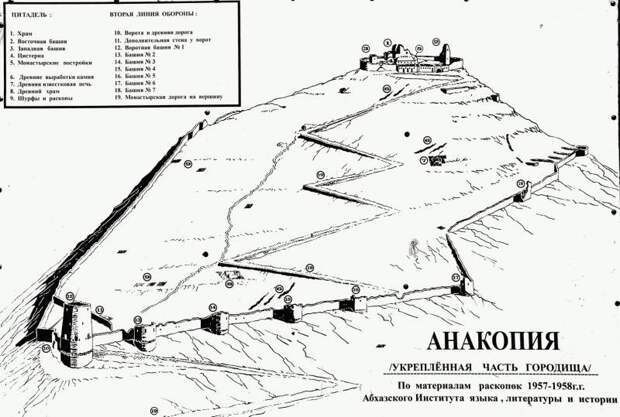

На самом деле все эти сборы были следствием низкой осведомлённости командования как о характере местности и рельефа, так и о характере племён, живущих в районе Суджук-Кале. Единственной экспедицией к Суджук-Кале, по данным Василия Александровича Потто, был поход генерала Александра Яковлевича Рудзевича в 1810-м году. При этом, несмотря на утверждение Потто, что Рудзевич взял крепость с боем, Суджук-Кале, по другим данным, была брошена турками. Основные же бои Рудзевич вёл с местными племенами.

Однако, профессор Василий Карлович Надлер безапелляционно утверждает, что честь первому достичь Суджук-Кале принадлежит всё же дюку Ришелье. Однако, здесь стоит сделать небольшое отступление. Вполне возможно, что была допущена путаница в датах, т.к. Рудзевич, в самом деле, брал Суджук-Кале, находясь в походе 1811-го года вместе с Ришелье в качестве военного начальника непосредственно экспедиционного отряда.

Так или иначе, но в итоге Ришелье располагал весьма скромными сведениями, которым к тому же не мог полностью доверять. По словам черкесов, крепость располагалась в двух переходах южнее Анапы в длинной бухте. Вокруг крепости простиралась обширная низменность, частью луговая, частью лесистая, а к югу от равнины поднимались горы, покрытые сплошным лесом. Сама крепость представляла собой большой четырехугольник, обнесённый прочными каменными стенами и усиленный несколькими башнями.

Местом сбора всех сил экспедиции послужила Анапа, куда вскоре явился и сам Арман Ришелье со своей многочисленной свитой. Целых три дня дюку пришлось откладывать начало боевых действий из-за присутствия в свите придворных барышень во главе с Нарышкиной, которые буквально навязались в поход, чтобы увидеть кавказскую и азиатскую экзотику. Избавиться от столь именитых дам он не мог, ведь Нарышкина была приближённой императора. Поэтому целых три дня Ришелье был вынужден играть роль гида, устраивать показные рекогносцировки местности, в которой противника не могло быть в принципе, и баловать барышень спецификой походной жизни. В надежде избавиться от придворных барышень он даже заявил, что в Анапе для них нет надлежащего жилья, поэтому придётся поселиться в палатке, но это их даже развеселило. Наконец, Ришелье удалось настоять на своём и спровадить дам в Крым.

Однако экспедиция оставалась в Анапе ещё восемь бесконечно длинных дней, т.к. эскадра из Севастополя, которая должна была действовать совместно с пешими силами, так и не показалась на горизонте. Ришелье послал своего адъютанта к командующему эскадрой Ивану Ивановичу де Траверсе (ещё один француз, бежавший от революции и поступивший на службу империи), дабы побудить его к действию. Иван Иванович отправил гонца обратно с вестью, что эскадра тотчас же выйдет в море и через 48 часов надеется быть уже на рейде близ Цемесской бухты.

По прибытии адъютанта Ришелье немедля выступил в поход. До Суджук-Кале было около 40 вёрст пути, и по большей части этот путь шёл по ровной и открытой местности. Экспедиция вышла в 11 часов утра, так Ришелье рассчитывал одолеть путь за весь день и ночь и подойти к крепости с рассветом, дабы застать турок врасплох.

Погода выдалась по-летнему тихой и безмятежной, войска шли резво налегке, захватив лишь двухдневный запас сухарей. В авангарде экспедиции шёл Гаслам-Гирей, молодой знатный воин, чью семью вырезал в одной из бесконечных кавказских войн конкурирующий род, и после хитросплетений судьбы он пошёл на службу империи. Ришелье полностью доверял Гасламу, к тому же жена последнего также приняла подданство России и осталась под защитой русских.

Колонны шли, не встречая какого-либо жилища или сопротивления вплоть до самой ночи. Только в начале четвёртого часа, перед первыми проблесками зари, когда экспедиция остановилась на небольшой поросшей кустарником равнине, чтобы перевести дух, из непроглядной темноты послышались крики, схожие со звериными. Бывалые бойцы кордонной линии быстро поняли, что это черкесские сигналы. Значит, отряд был обнаружен и стоит ожидать нападения в любую минуту.

Вперёд были высланы казачьи разъезды, дабы засада не стала для основных сил неожиданностью. Офицерам же было строго настрого приказано не позволять отставать от колонн ни одному солдату, т.к. скорее всего его сейчас же взяли бы в плен с целью выкупа или продажи в рабство.

Около шести часов утра экспедиция вступила в долину будущего Новороссийска, окаймлённую цепями гор. Солнце уже осветило Восток, и долина предстала перед Ришелье и его бойцами во всём своём первозданном величии. Всюду горные склоны были покрыты густым лесом. Повсюду царила мёртвая тишина, и противника не было видно. Как и обещал адмирал де Траверсе, на выходе из бухты стояли боевые корабли эскадры.

Наконец, колонны спустились в долину и построились в боевой порядок. В центре расположилась артиллерия под прикрытием передней цепи стрелков. Несколько часов войска рыскали по долине, но кроме полуразрушенного форта, внутри которого валялись груды мусора, ничего найти не удалось. Племянник Ришелье флигель-адъютант Луи Виктор Леон де Рошешуар позже вспоминал то внезапное разочарование, накрывшее офицеров и солдат экспедиции:

Можно только представить себе, насколько был разочарован Ришелье. Дюк, столь заботившийся о развитии региона и процветании здесь законной торговли, наверняка предполагал использовать захваченную крепость для основания нового форпоста империи. Но как же можно было использовать руины, которые не желали защищать даже турки? И, конечно, Ришелье не мог не горевать над отнятой у него победой. К тому же, как указал Рошешуар, занятая земля, несмотря на красоту, была весьма проблематичной. Так, название реки и долины Цемес (Цэмэз) в переводе с адыгского языка означает «гнилой лес», «лес насекомых» или «вшивый лес». Не самое богатое наследство, если, конечно, не видеть перспективы.

Дюк выслал усиленные казачьи разъезды во все возможные стороны для разведки местности. Целый день казаки рыскали по долине и горным отрогам, но нигде не было ни одного аула, ни намёка на пребывание человека. И, какой бы привлекательной не была долина, даже дичи, на которую можно было охотиться, здесь не было в должном количестве. Только к концу дня на дальней стороне бухты казаки обнаружили дорогу со следами недавно проходивших здесь лошадей, а на обратном пути им удалось увидеть небольшое парусное судно, вставшее недалеко от берега на якорь.

Арман-Эммануэль дю Плесси Ришелье

Впрочем, вернёмся к самому знаменитому дюку. Мало кому известно, но судьба некогда подло дразнила де Ришелье возможностью прославить себя штурмом Суджук-Кале и основанием города-порта, который позже станет Новороссийском – крупнейшим торговым портом на Черноморском побережье. Но судьба капризна, она дарит надежду с такой же лёгкостью, как и забирает обратно.

В 1806-м году началась очередная русско-турецкая война. Таким образом, у Российской империи были полностью развязаны руки, чтобы активизировать движение на юг, дабы изгнать турок с Северного Черноморского побережья. Уже 29 апреля 1807-го года эскадра адмирала Семёна Афанасьевича Пустошкина взяла штурмом Анапу. В состав русских сил входило и подразделение, командование над которым было доверено дюку де Ришелье. Уже в 1810-м году пала под русским натиском Сухум-Кале, а на следующий год столица рассчитывала смести с побережья Цемесской бухты крепость Суджук-Кале.

Семён Афанасьевич Пустошкин

Шанс сокрушить турецкую крепость

Наконец, приказ о подготовке к штурму Суджук-Кале прибыл из Петербурга в руки Арман-Эммануэль дю Плесси Ришелье. Для этого похода ему позволяли собрать особую сводную экспедицию в количестве шести тысяч солдат пехоты, нескольких полков казаков и артиллерию на усмотрение командующего. При этом действовать экспедиции предстояло в координации с флотом. Для штурма Суджук-Кале приготовили эскадру в десять боевых кораблей, которые должны были оказывать не только поддержку артиллерийским огнём, но и снабжать пехоту боеприпасами и провиантом.

Таким образом, силы, выделенные на поход против турецкой крепости, были более чем значительными. И чем крупнее был военный отряд дюка де Ришелье, тем сильнее будет разочарование в итоге.

На самом деле все эти сборы были следствием низкой осведомлённости командования как о характере местности и рельефа, так и о характере племён, живущих в районе Суджук-Кале. Единственной экспедицией к Суджук-Кале, по данным Василия Александровича Потто, был поход генерала Александра Яковлевича Рудзевича в 1810-м году. При этом, несмотря на утверждение Потто, что Рудзевич взял крепость с боем, Суджук-Кале, по другим данным, была брошена турками. Основные же бои Рудзевич вёл с местными племенами.

Однако, профессор Василий Карлович Надлер безапелляционно утверждает, что честь первому достичь Суджук-Кале принадлежит всё же дюку Ришелье. Однако, здесь стоит сделать небольшое отступление. Вполне возможно, что была допущена путаница в датах, т.к. Рудзевич, в самом деле, брал Суджук-Кале, находясь в походе 1811-го года вместе с Ришелье в качестве военного начальника непосредственно экспедиционного отряда.

Александр Яковлевич Рудзевич

Так или иначе, но в итоге Ришелье располагал весьма скромными сведениями, которым к тому же не мог полностью доверять. По словам черкесов, крепость располагалась в двух переходах южнее Анапы в длинной бухте. Вокруг крепости простиралась обширная низменность, частью луговая, частью лесистая, а к югу от равнины поднимались горы, покрытые сплошным лесом. Сама крепость представляла собой большой четырехугольник, обнесённый прочными каменными стенами и усиленный несколькими башнями.

Местом сбора всех сил экспедиции послужила Анапа, куда вскоре явился и сам Арман Ришелье со своей многочисленной свитой. Целых три дня дюку пришлось откладывать начало боевых действий из-за присутствия в свите придворных барышень во главе с Нарышкиной, которые буквально навязались в поход, чтобы увидеть кавказскую и азиатскую экзотику. Избавиться от столь именитых дам он не мог, ведь Нарышкина была приближённой императора. Поэтому целых три дня Ришелье был вынужден играть роль гида, устраивать показные рекогносцировки местности, в которой противника не могло быть в принципе, и баловать барышень спецификой походной жизни. В надежде избавиться от придворных барышень он даже заявил, что в Анапе для них нет надлежащего жилья, поэтому придётся поселиться в палатке, но это их даже развеселило. Наконец, Ришелье удалось настоять на своём и спровадить дам в Крым.

Анапа до штурма русскими

Однако экспедиция оставалась в Анапе ещё восемь бесконечно длинных дней, т.к. эскадра из Севастополя, которая должна была действовать совместно с пешими силами, так и не показалась на горизонте. Ришелье послал своего адъютанта к командующему эскадрой Ивану Ивановичу де Траверсе (ещё один француз, бежавший от революции и поступивший на службу империи), дабы побудить его к действию. Иван Иванович отправил гонца обратно с вестью, что эскадра тотчас же выйдет в море и через 48 часов надеется быть уже на рейде близ Цемесской бухты.

Стремительный бросок в неизвестность

По прибытии адъютанта Ришелье немедля выступил в поход. До Суджук-Кале было около 40 вёрст пути, и по большей части этот путь шёл по ровной и открытой местности. Экспедиция вышла в 11 часов утра, так Ришелье рассчитывал одолеть путь за весь день и ночь и подойти к крепости с рассветом, дабы застать турок врасплох.

Погода выдалась по-летнему тихой и безмятежной, войска шли резво налегке, захватив лишь двухдневный запас сухарей. В авангарде экспедиции шёл Гаслам-Гирей, молодой знатный воин, чью семью вырезал в одной из бесконечных кавказских войн конкурирующий род, и после хитросплетений судьбы он пошёл на службу империи. Ришелье полностью доверял Гасламу, к тому же жена последнего также приняла подданство России и осталась под защитой русских.

Колонны шли, не встречая какого-либо жилища или сопротивления вплоть до самой ночи. Только в начале четвёртого часа, перед первыми проблесками зари, когда экспедиция остановилась на небольшой поросшей кустарником равнине, чтобы перевести дух, из непроглядной темноты послышались крики, схожие со звериными. Бывалые бойцы кордонной линии быстро поняли, что это черкесские сигналы. Значит, отряд был обнаружен и стоит ожидать нападения в любую минуту.

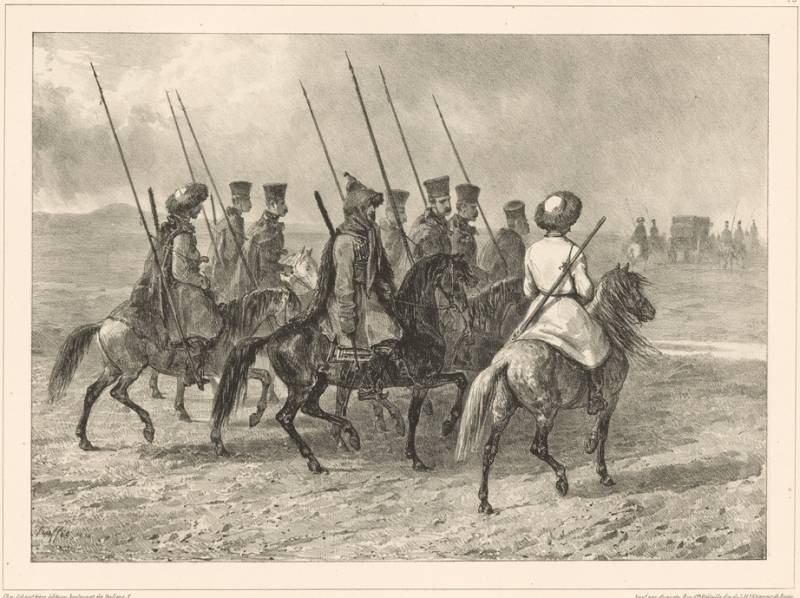

Казачий разъезд

Вперёд были высланы казачьи разъезды, дабы засада не стала для основных сил неожиданностью. Офицерам же было строго настрого приказано не позволять отставать от колонн ни одному солдату, т.к. скорее всего его сейчас же взяли бы в плен с целью выкупа или продажи в рабство.

Около шести часов утра экспедиция вступила в долину будущего Новороссийска, окаймлённую цепями гор. Солнце уже осветило Восток, и долина предстала перед Ришелье и его бойцами во всём своём первозданном величии. Всюду горные склоны были покрыты густым лесом. Повсюду царила мёртвая тишина, и противника не было видно. Как и обещал адмирал де Траверсе, на выходе из бухты стояли боевые корабли эскадры.

Разочарование

Наконец, колонны спустились в долину и построились в боевой порядок. В центре расположилась артиллерия под прикрытием передней цепи стрелков. Несколько часов войска рыскали по долине, но кроме полуразрушенного форта, внутри которого валялись груды мусора, ничего найти не удалось. Племянник Ришелье флигель-адъютант Луи Виктор Леон де Рошешуар позже вспоминал то внезапное разочарование, накрывшее офицеров и солдат экспедиции:

«Форт состоял из четырех стен, внутри его были одни развалины и груды мусора, никто не думал защищать эту руину. Войска спокойно расположились бивуаком вокруг давно ужѳ брошенной крепости. Мы были крайне разочарованы нашим новым завоеванием, дюк де Ришелье считал себя жертвою мистификации. Каким образом могли предписать из Петербурга подобную экспедицию? Для чего было двигать в поход шесть тысяч человек и многочисленную артиллерию? Для чего снаряжать целый флот в десять кораблей? К чему все эти расходы и хлопоты? Для того чтобы завладеть четырьмя полуразрушенными стенами. Бухта была, правда, великолепная, но какую пользу могла принести она нам в такой глухой местности? Никто из нас не в состоянии был дать ответа на эти вопросы».

Цемесская долина. Вид с гор восточной стороны на "ворота" в долину

Можно только представить себе, насколько был разочарован Ришелье. Дюк, столь заботившийся о развитии региона и процветании здесь законной торговли, наверняка предполагал использовать захваченную крепость для основания нового форпоста империи. Но как же можно было использовать руины, которые не желали защищать даже турки? И, конечно, Ришелье не мог не горевать над отнятой у него победой. К тому же, как указал Рошешуар, занятая земля, несмотря на красоту, была весьма проблематичной. Так, название реки и долины Цемес (Цэмэз) в переводе с адыгского языка означает «гнилой лес», «лес насекомых» или «вшивый лес». Не самое богатое наследство, если, конечно, не видеть перспективы.

Река Цемес

Дюк выслал усиленные казачьи разъезды во все возможные стороны для разведки местности. Целый день казаки рыскали по долине и горным отрогам, но нигде не было ни одного аула, ни намёка на пребывание человека. И, какой бы привлекательной не была долина, даже дичи, на которую можно было охотиться, здесь не было в должном количестве. Только к концу дня на дальней стороне бухты казаки обнаружили дорогу со следами недавно проходивших здесь лошадей, а на обратном пути им удалось увидеть небольшое парусное судно, вставшее недалеко от берега на якорь.

Свежие комментарии