Алексей Подымов

Вашингтон: двести лет с протянутой рукой

Однако не секрет, что уже с первых десятилетий своего существования Соединённые Штаты брали пример с хороших коммерсантов и предпочитали жить на средства, взятые взаймы. Для начала в основном у коммерческих банков, а с 1913 года – у созданной тогда специально для эмиссии и контроля за оборотом долларов Федеральной резервной системы. Она и сегодня по-прежнему представляет собой независимый консорциум резервных банков, которых теперь уже 12, разбросанных по крупнейшим городам страны.

Американские администрации, как республиканские, так и демократические, всегда и достаточно обоснованно считали, что умеют обходится с таким пассивом, как свободные заёмные средства, лучше, чем кто бы то ни было. Не секрет и то, что Вашингтон при этом не только активно давал и даёт в долг другим, но и довольно лихо списывает долги тем государствам, а также тем банкам и компаниям, которые проявляют к нему необходимый пиетет.

Тем самым американская администрация дополнительно развязывает себе руки ради свободного обращения с собственными долгами. Да, с тех пор, когда США окончательно взяли на себя роль мирового гегемона, они задолжали очень много и очень многим. Но только не надо думать, что сейчас у Вашингтона самые большие долги в истории. Сразу после Второй мировой войны они были намного больше, тогда госдолг на 20 с лишним процентов превосходил размер ВВП страны.

Однако это не мешало самим США массированно кредитовать всех подряд, вплоть до побеждённой Германии. Экономика страны росла опережающими темпами и к середине 70-х годов соотношение госдолга к ВВП снизилось у США до 33-35 процентов. Затем запросы каждой очередной американской администрации заметно превышали аппетиты предшественников. Самый большой прирост американского госдолга пришёлся на время правления Барака Обамы. Его администрация почти удвоила размеры американского госдолга, хотя получила от Джорджа Буша младшего совсем неплохое наследство.

Джордж Буш, президент США №43

20 января 2009 года, когда первый чернокожий стал хозяином Белого дома, госдолг США составлял 10,63 триллиона долларов, или около 56 процентов ВВП. Барак Обама очень агрессивно вкладывал средства не только в своё любимое детище — реформу здравоохранения Obamacare, но и в борьбу с последствиями кризиса 2008 года, а также тратился на военную компанию в Афганистане.

Барак Обама, президент США №44

Обаме приходилось очень много брать в долг, и уже при нём в США однажды случился шатдаун, то есть остановка федерального финансирования. Госдолг страны успел вырасти до 19,96 триллиона долларов, и нынешняя американская администрация, как бы её ни критиковали, такими темпами похвастаться не может.

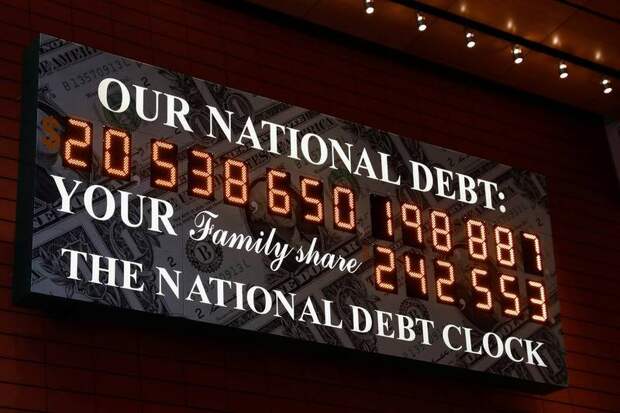

Когда знаменитый счётчик государственного долга США на Манхеттене стал явно "зашкаливать", его просто закрыли

Мало кому известен такой характерный факт: сразу после «воцарения» Дональду Трампу из ФРС недвусмысленно предложили объявить что-то вроде ограниченного дефолта. Точнее, мораторий на обслуживание части государственного долга, что могло к тому же ещё и обвалить доллар. А ведь с победой «настоящего республиканца» возникали очень серьёзные опасения в связи с реальной перспективой значительного укрепления американской валюты.

Однако у президента Трампа хватило здравого смысла, чтобы отказаться от столь радикального шага. Прагматик до мозга костей, он, похоже сразу понял, что так недалеко и до подрыва доверия к американской финансовой системе в целом. Тем более, что падение курса доллара уже само про себе единовременно снижает сумму американского долга на десятки и даже сотни миллиардов. Но то ли сам хозяин Белого дома вовремя вспомнил, то ли кто-то ему напомнил, что неподъёмный американский долг тем и хорош, что никто, и, скорее всего, никогда не способен всерьёз потребовать расплатиться даже по самой его незначительной части.

На сегодня соотношение госдолга и ВВП США ещё не такое страшное, как в 1946 году – 22 триллиона против 19,5, к тому же и должников у американского минфина стало за прошедшие семь десятилетий только больше. По-крупному Вашингтону должны многие, начиная с Израиля и стран Ближнего Востока, и кончая партнёрами по НАТО. И, как ни удивительно, остальные должники – это, в большинстве своём, практически все те, кому должны сами же США. Из этих 22 триллионов больше 15 сейчас приходится на собственно государственный, то есть внешний долг, и почти 7 триллионов составляет так называемый внутригосударственный долг.

При этом обязательства Вашингтона перед иностранными государствами-кредиторами составляют уже больше 6 триллионов долларов, из которых по триллиону с небольшим приходится на Китай и Японию. Но нет никаких сомнений, что эти страны, как впрочем, и все остальные кредиторы США, будут и дальше держать американские долги. Держать, прежде всего, в качестве самого надёжного и ликвидного актива. А дополнительным стимулом к тому, чтобы не требовать и частичной расплаты, будет желание оставить за собой право присутствия на неисчерпаемом американском рынке.

Даже с учётом того, что на внешний долг у американского правительства приходится более трех четвертей от общей суммы, в первую очередь оно сильно задолжало всё же собственным гражданам. Формально речь идёт о долгах страховым и пенсионным фондам, средства которых потом распределяет по получателям само же государство.

В итоге именно граждане на самом деле и кредитуют своё правительство. Через инвестиционные и пенсионные фонды, через управляющие и страховые компании, через сберегательные облигации и другие инструменты они дали в долг Вашингтону примерно 7-7,5 триллионов долларов. И это почти половина всего государственного долга США. А ведь есть ещё и так называемый внутригосударственный долг, в котором такого же рода «вклад» граждан, как минимум, не меньше.

Сами же граждане США, чуть ли не с рождения, как говорится, все в долгах, как в шелках. Не самая дорогая ипотека, автомобили и техника, многочисленные страховки, услуги юристов, образование и медицина – всё это «простому» американцу абсолютно доступно, но доступно, как правило, в долг. Закредитованность американцев не идёт ни в какое сравнение с долгами россиян. В США считается нормой, когда даже после смерти должника, дети и внуки много лет гасят его долги.

В силу целого ряда законодательных ограничений, которые, впрочем, не идут ни в какое сравнение с российской бюрократией, граждане США имеют не самые широкие возможности приобретать государственные ценные бумаги. Ограничения касаются, в основном, суммы вложений. При всей американской финансовой свободе социальные институты весьма скрупулёзно отслеживают, чтобы вкладчики не рисковали всем состоянием. Понятно, что всё это касается, прежде всего, пенсионеров, получателей разного рода пособий, в том числе мигрантов, а также занятых в госсекторе. Но важна сама по себе тенденция.

И хотя долги граждан — это, как правило, долги не перед государством, а перед частными банками и компаниями, опосредованно это фактически означает лишь существование некоего баланса, быть может даже равновесия. Те же компании и банки вовсе не обязательно много должны государству, скорее даже наоборот – наверняка тоже владеют его ценными бумагами. Но они накрепко подсажены на иглу свободного доступа к экспортным льготам, к некому подобию госзаказа со стороны ведущих корпораций, к защите от иностранных конкурентов. И ещё много к чему, что делает весьма привлекательным «бизнес в Америке». Бизнес для настоящих американцев.

Соединённые штаты также довольно много – два с половиной триллиона долларов должны Федеральной резервной системе. Должны почти исключительно за печать долларов. Отдавать, однако, не спешат, поскольку ФРС умеет работать с такого родам активами не хуже, а во многом и лучше любой из американских администраций.

Подобную практику отсутствия спешки в расчётах США используют во взаимоотношениях практически со всеми своими кредиторами. Она же распространяется и на расчёты с такими структурами, как ООН или ЮНЕСКО, уже, впрочем, американцами брошенное, и с МВФ и Всемирным банком, и даже, о ужас, с НАТО. Ведь в этих случаях и проценты набежать не могут, и о пени не может быть речи, а в том, что с деньгами они умеют обращаться лучше всех остальных, в Вашингтоне абсолютно уверены и сегодня.

Завершая этот лапидарный обзор, отмечу, что в принципе какую-то долю, американского долга, не самую значительную, разумеется, скорее всего, не так трудно и востребовать. Зато совсем легко можно, к примеру, продать. И, между прочим, отнюдь не за бесценок. Даже в самом трудном, порой безвыходном положении, многие страны беспрепятственно выручали за американские долговые бумаги даже больше номинала. Важно, чтобы сумма не зашкаливала и не вела к обрушению рынка.

Обычно всё решала та самая лояльность или пиетет, о котором уже было сказано выше. Солидные суммы выручило в своё время за американские трежериз правительство генерала Пиночета в Чили, немало помогли они и Испании, хотя ещё при диктатуре Франко её крепко «наказывали» финансово за поддержку Кубы во главе с Фиделем Кастро.

Есть ли жизнь без санкций?

Напомним, что этот раунд пока не действует, но мог включать широкие ограничения на экспорт в Россию/импорт из России, вплоть до запрета для «Аэрофлота» летать в США. Санкции планировалось ввести ещё в ноябре, но поскольку дедлайн для их введения законодательно не установлен, их регулярно откладывают, как считается, с подачи лично президента Трампа. За что ему весьма регулярно достаётся, причём не только от оппонентов из демократической партии.

Очевидно, что российский премьер Дмитрий Медведев совсем не случайно прокомментировал новые американские санкции, как продолжение «шизоидной истории», связанной с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит». Глава российского правительства уточнил, что происходящее в значительной степени связано не с отношениями России и Америки, а с внутренними проблемами США, а консолидация элит в Америке происходит на почве борьбы с президентом Трампом, которая ведется при помощи так называемой русской истории.

С каждым годом становится всё труднее понять, с какой стороны зайдёт Запад, чтобы усилить экономическое давление на Россию. В какой-то момент могло сложиться впечатление, что потенциал санкций, хоть в какой-то мере обоснованных, и хоть сколько-нибудь эффективных, уже попросту исчерпан. К тому же, стало расти и противодействие антироссийской практике со стороны потенциальных партнёров США и Великобритании – этого «авангарда санкций».

В таком контексте нельзя не учитывать не только «особую позицию» Италии, которую наверняка попытаются подкорректировать партнёры. Нельзя не считаться и с тем, что Германия, по всем признакам, не отступится от «Северного потока-2», и приложит все усилия к тому, чтобы вывести всех участников проекта из-под удара санкций.

Тем не менее, поскольку санкционный маховик уже запущен, и запущен всерьёз, а останавливать его никто, похоже не планирует, приходится постоянно искать для новых санкций новые обоснования. Минувшей весной новую порцию санкций против России довольно логично привязали к делу Скрипалей, а прошлой осенью лучшим поводом к «продолжению темы» стал инцидент в Керченском проливе.

Причём теперь всё это сопровождается весьма дипломатичной практикой «предупреждения», вплоть до личных звонков от первых лиц США российским коллегам. Именно так на минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео решил проинформировать российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Но говорил он, судя по сообщениям внешнеполитических ведомств двух стран, в основном всё о том же – о «наказании России» по делу Скрипалей, которых по словам главы российского МИД, «до сих пор никто никому не показал».

Между тем последний американский законопроект в версии DASKA 2.0 анонсируется всё же в привязке к Керчи. Это расширенная и куда более жёсткая версия закона DASKA 1.0 Менендеса – Грэма «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», не случайно названного проектом «санкций из ада» (bill from hell). Когда их опубликовали в августе 2018 года, российский рынок едва не рухнул, а рубль потерял по курсу больше 10%.

В начальном варианте речь шла о мерах, направленных против нового суверенного долга России и о возможности блокировки операций российских госбанков. Теперь американские законодатели готовы пойти дальше, предлагая действительно широкий спектр мер. Среди них не только такие политизированные пункты, как санкции против российских банков, поддерживающих попытки России подорвать демократические институты в других странах, а также санкции против политических деятелей, олигархов и членов их семей, которые «способствуют противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

Нашлось место и продлению санкций против российского госдолга и кибернетического сектора, а также целому блоку мер в наказание за «агрессию» России на Украине. В данном блоке есть как санкции против российского судостроения, так и списки агентов ФСБ, замешанных в Керченском инциденте. Нельзя исключать даже понижения уровня двусторонних дипотношений между Россией и США, вплоть до их приостановки, а также запрета на экспорт в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, и, параллельно, на импорт российских товаров в Штаты.

Но особенно «страшно», судя даже по комментариям в прессе, должны смотреться сразу два приложения к закону: «особые» доклады о богатстве и активах Владимира Путина и об убийстве Бориса Немцова.

Не так сильно впечатляет пункт, который прямо требует от Госдепартамента США обозначить позицию страны в отношении того, можно ли перевести Россию в статус государства, спонсирующего терроризм.

В российском Минфине, как впрочем, и в Центробанке особого беспокойства по поводу очередной санкционной атаки США на российские банки и госдолг пока не высказывают. Более того, и там и там уже, похоже, успели принять профилактические меры, создав необходимые буферы и возможности реагирования.

Однако специалистов не могут не смутить заявления руководителей наших финансовых ведомств, из которых следует, что санкции уже привели к тому, что к российскому долгу возник своеобразный «обратный интерес». «Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят», — заявил министр.

Он подчеркнул, что ограничения, конечно, неприятны, но правительство к ним готово, в том числе разработаны меры поддержки банков. На прямую атаку против российских банков, несмотря на то, что большинство из наших крупных кредитных организаций – государственные, точнее почти государственные, США вряд ли пойдут.

Слишком уж многое в современной банковской системе завязано друг на друга, вплоть до личных активов. Тем более, что прямое давление на российскую финансовую систему – само по себе сильнейший стимул к дедолларизации. Но ведь уже есть эксперты, которые сразу напрямую связали повышение инвестиционных и кредитных рейтингов самой России и ряда российских компаний и банков с антисанкционными мерами. А значит, и с санкциями.

Как же после этого объяснить широкой публике сокращение финансирования целого ряда социальных направлений, хотя при этом, по свидетельству того же г-на Силуанова «будет выделяться дополнительная ликвидность, а также будет обеспечена защита клиентов и вкладчиков, чтобы все расчеты осуществлялись в рабочем режиме».

Эксперты при этом не исключают более мощного ответного удара в виде «ограниченного» дефолта – точнее, моратория на выплаты по целому ряду российских долговых инструментов. Поскольку одним из результатов повышения России и российским структурам различных рейтингов стало увеличение числа, пусть и не напрямую, а например, через бумаги пенсионных и страховых фондов, это может оказаться может быть и не очень масштабной, но весьма болезненной мерой.

Российский рынок госдолга уже пережил период практически полной изоляции, но это никому не мешало приобретать облигации или иного рода ценные бумаги через косвенные структуры. Их даже хранили в российских депозитариях, где это не сможет отследить никакая финансовая разведка. Конечно, ликвидность бумаг тогда падала, зато доходность порой сильно росла. Ликвидность может упасть и в результате нынешней порции санкций, и даже рубль может в какой-то момент серьёзно просесть по курсу. Однако впоследствии, когда к санкциям опять же, все адаптируются, произойдёт стабилизация по всем пунктам.

И всё же, самое главное в DASKA 2.0 сосредоточено всего в двух «сырьевых» пунктах. Сами сенаторы, инициирующие законопроект, называют их едва ли не единственным «принципиальным» отличием от первой версии. В этих пунктах речь идёт о санкциях за поддержку проектов по разработке нефтяных ресурсов в России и против российских нефтяных проектов за рубежом, а также о мерах противодействия инвестициям в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами страны.

И если финансовый сектор в очередной раз демонстрирует умение адаптироваться к санкциям, то сырьевому сектору с таким давлением сталкиваться ещё не приходилось. Несмотря на то, что спрос на газ в мире по-прежнему значительно превышает предложение, большие проблемы могут, в случае введения пакета DASKA 2.0, возникнуть не только у Северного потока-2, но и у предприятия Ямал-СПГ.

Очень важно, что под удар DASKA 2.0 могут попасть не только государственные, но и частные компании и банки, занятые даже в таких проектах, которые напрямую под санкции никак не подпадают. Но и в нефтегазовой сфере слишком многое завязано друг на друга, с чем и связаны повышенные риски для российского бизнеса.

Тем не менее, от стремления потеснить «Газпром» или «Роснефть» везде, где только можно, США не откажутся. Они сейчас крайне заинтересованы в том, чтобы вывести на уровень рентабельности собственную нефтянку, особенно сланцевую отрасль. Они отнюдь не случайно скрупулёзно отслеживают процесс перезагрузки соглашения ОПЕК+ и самого альянса нефтедобывающих стран, в который, при тяжёлом для неё раскладе, вполне может спрятаться Россия.

Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает технологический аспект санкций против сырьевого сектора. Россию вполне могут отрезать от поставок оборудования для шельфовой разведки и бурения, что способно подорвать все перспективы освоения месторождений с тяжёлыми условиями добычи. Как-то совладать с российским газом, вероятно, будет намного сложнее – корабли с Ямала так просто не остановить, а в «Северный поток-2» уже зубами вцепилась Германия. Да и отказываться от поставок газового оборудования в Россию в Германии вряд ли будут. Тем более что в недалёком будущем может найтись и замена: китайцы на удивление быстро учатся.

Байконур превращается в «пасынка» российской космонавтики

Поможет ли кадровая рокировка на космодромах решить нарастающие проблемы отрасли?

Неудачи российской космической отрасли последнего времени заставляют её руководителей предпринимать экстренные организационные меры. Одной из них, видимо, станет смена начальников двух основных российских космодромов — «Байконура» и «Восточного», о чём 18 февраля сообщили СМИ.

По информации РБК, уже в ближайшее время космодром «Восточный» возглавит Роман Бобков, который сейчас занимает пост заместителя начальника филиала «Роскосмоса» на Байконуре. В свою очередь, действующий глава «Восточного» Валинур Агишевотправится в Казахстан, где станет начальником «Байконура». Для непосвященных это выглядит как смена «шила на мыло».

С чем именно связана предстоящая рокировка, пока неясно. Возможно, дело в денежных потоках. В начале февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал кризисным финансовое состояние оператора обоих космодромов ФГУП «ЦЕНКИ». Речь шла о долгах и об «изменении индексов промышленных и потребительских цен при сохранении объемов субсидий».

Ещё одна возможная причина кадровых пертурбаций — перенос центра тяжести космической активности на внутрироссийскую инфраструктуру. Так, на 2019 год с «Восточного» запланировано более чем в два раза увеличить число запусков. Отправлять ракеты в космос станут чаще, чем за всю предыдущую историю эксплуатации нового космодрома.

А вот «Байконур» на глазах превращается в «пасынка» российской космонавтики. В текущем году Минобороны РФ запустит оттуда последний военный спутник. Больше запусков там не будет. Об уходе с легендарного космодрома объявил первый заместитель командующего космическими войсками ВКС России Игорь Морозов.

Вообще, новому руководителю «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину досталось в наследство немало проблем. Свежий пример: АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» (НИИМаш) в Нижней Салде Свердловской области, занимающееся разработкой и выпуском ракетных двигателей малой тяги, не в состоянии платить за газ и электроэнергию для котельной.

Сергей Королёв, наверное, в гробу перевернулся, узнав такое.

Исправить ошибки, которые копились годами, в один момент, наверное, невозможно. Очевидно, поэтому «Роскосмос» наряду с ежедневной рутинной деятельностью пытается впечатлить российское общество будущими успехами. И вот уже мы читаем о предстоящей к 2031 году колонизации Луны и даже о добыче на спутнике Земли полезных ископаемых. Звучит заманчиво, но реально ли?

Ещё один масштабный проект будущего — участие «Роскосмоса» в запуске спутниковой группировки британского проекта по созданию глобального интернета OneWeb. Удачный с коммерческой точки зрения ход имеет и оборотную сторону. Долгое время ФСБ возражала против развертывания над территорией России космической инфраструктуры потенциального противника.

— Эти люди, начальники обоих космодромов, малоизвестны, чтобы о них судить, — говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Но если абстрагироваться от личностей, то это кадровое решение не означает ровным счетом ничего. Работа что начальника «Байконура», что начальника «Восточного» одна и та же.

Эта рокировка может быть связана с какими-то абсолютно не относящимися к космосу вещами. Возможно, с индивидуальными вопросами. Кому-то надо на Дальний Восток, а кому-то в Азию. На космосе нашем это никак не отразится.

«СП»: — А то в последнее время слишком много стало факторов, влияющих на космическую программу… Вообще, складывается впечатление, что Россия уходит с «Байконура», всё больше и больше отдавая приоритет «Восточному»…

— С «Байконура» запускают тогда, когда надо вывести груз на геостационарную орбиту. Это спутники раннего предупреждения о ракетном нападении и военные спутники связи. Сейчас Минобороны завершило серию запусков спутников связи «Благовест» и на ближайшее время подобного рода задач, видимо, не запланировано.

Кроме того, в Плесецке есть стартовая площадка для «Ангары-5», которую изначально планировали на замену «Протону». На «Восточном» такой старт только строится. И если военным сейчас понадобится запустить спутник на геостационар, они могут использовать для этого «Ангару».

Тяжелая «Ангара», конечно, многострадальная ракета. Летала всего один раз в 2014 году и с тех пор стоит, но поскольку её всё-таки сделали, довели до конца, то она и планируется как будущий доставщик спутников Минобороны на геостационар. Так как она это может делать.

Поэтому общая политика — постепенно переориентировать эти запуски на «Ангару». Эта старая затея, затянувшаяся на долгие годы. Решение о создании «Ангары» было принято ещё в 1992 году. Сейчас потихоньку до этого дошли.

«СП»: — Четверть века прошло. Сможет ли Россия реализовать те амбициозные проекты, о которых так много говорится в последнее время. На Луну собрались…

— В последний год трудности в отрасли нарастают. Проекты отменяются. Причем серьезные проекты. Такие как посылка модуля на МКС, полёт на Луну автоматической станции, которая уже существует… Всё это теперь сдвигается на годы. Мы слышим про базы на Луне, но развитие технологий таково, что в этом есть сомнения. Таковы тенденции.

«СП»: — Чем вызваны переносы? Может, необходимостью экономить в тяжелых экономических и политических условиях?

— Нет, тут дело в плохой организации работы. Потому что если запуск аппарата, который готовился к полёту десять лет, переносится ещё на два года, это означает, что весь период подготовки не было никакого планирования, да ещё и замалчивались те проблемы, которые возникали. Хорошо хоть со спутниками связи у нас всё нормально. Это потому, что ими занимаются организации, независимые от «Роскосмоса». А если взять федеральную космическую программу, то там по всем пунктам огромные проблемы.

«СП»: — Да-а, наломал Комаров дров. Космос посложнее «Жигулей» оказался…

— Надо понимать, что функционирование космической отрасли, как системы, зависит от одновременных и согласованных усилий «Роскосмоса» и Минобороны. Координировать работу двух ведомств должен вице-премьер правительства. В его задачу входит согласование интересов обеих сторон.

— Смена начальников космодромов — это просто перестановка людей внутри корпорации, — продолжает главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин, — Обычное дело. Ничего стратегического тут нет.

«СП»: — Кажется, «Байконур» постепенно теряет своё значение?

— Это естественно. Всё к этому и шло. У нас есть космодром в Плесецке, который целиком управляется военными. Они оттуда запускают те спутники, которые нужно запускать на орбиты, близкие к полярным, а на орбиты экваториальные, геостационарные, лучше всего запускать с космодрома, расположенного южнее.

Но для того, чтобы сделать нашу оборону независимой от другого государства — Казахстана, строится новый космодром «Восточный», куда будут постепенно переводиться все военные пуски с «Байконура». Это всё плановая работа.

«СП»: — Жаль «Байконур»…

— Казахстан нам поставил задачу прекратить оттуда запуски гептильных ракет типа «Протон» (гептил — ракетное топливо — авт.). И была договоренность, что «Протоны» будут там эксплуатироваться до 2023 года. Но «Протоны» запускают на геостационарную орбиту и военные аппараты и коммерческие, и спутники связи, и межпланетные станции. К 2023 году у нас на «Восточном» должен заработать стартовый комплекс с возможностью запуска с помощью не гептильной, а керосиновой «Ангары».

«СП»: — Придирка Казахстана к гептильным ракетам — это предлог? Способ выжить Россию со своей территории?

— Вообще, Казахстан заинтересован в том, чтобы стать космической державой. Мы им передали стартовый комплекс из-под «Зенита». Новую ракету «Союз-5», предполагается запускать уже совместным боевым расчетом со стартовой площадки, которая будет не в аренде, а принадлежать Казахстану. Но «Союз-5» — это средняя ракета грузоподъёмностью 17−18 тонн на низкую орбиту. Мощных «Протонов» там уже не будет. Их стартовые комплексы законсервируют или разберут.

По добыче нефти Россия заняла второе место в мире

На первой строчке списка находятся Соединенные Штаты Америки. Там добывается 11,66 миллиона баррелей нефти в сутки. У России этот показатель составляет 10,7 миллиона баррелей. На третьем месте находится Саудовская Аравия, где за сутки добывается 7,69 миллиона баррелей «черного золота».

В октябре прошлого года в России был зафиксирован абсолютный рекорд по добыче нефти. Он составил 11,6 миллиона баррелей в сутки.

В январе текущего года Международное энергетическое агентство в своем отчете прогнозировало, что к лету 2019 года Соединенные Штаты смогут уверенно закрепиться на первом месте в рейтинге производителей нефти, обогнав страны, которые по собственной воле сокращают добычу «черного золота», такие как Саудовская Аравия и Россия.

– было отмечено в документе Международного энергетического агентства.

Свежие комментарии