30 января 1730 года в Москве скончался 14-летний государь Пётр II.

Мужская линия рода Романовых пресеклась на внуке Петра Великого.

Помимо великих императоров и императриц, в русской истории были и таких фигуры, чье пребывание на троне оставило крайне малый след в истории и практически забыто потомками.

На фоне эпохи великих реформ Петра Великого правление его внука и тезки выглядит сущим недоразумением, странной причудой судьбы. Впрочем, в известной степени в этой причуде виноват и сам Петр I.

Внуку Петра Великого незавидная судьба досталась с самого рождения. Его отец и мать, сын Петра I царевич Алексей и немецкая принцесса София-Шарлотта Брауншвейг-Вольфенбюттельская, не питали друг к другу любовных чувств. Более того, София-Шарлотта до последнего надеялась избежать брака с «московитом», однако ее надежды не оправдались.

Брак этой пары был результатом высокой дипломатии и договоренностей между Петром I, польским королем Августом II и австрийским императором Карлом VI.

Династическими браками Европу XVIII века было не удивить, и потому, София-Шарлотта, покорившись своей участи, занялась тем, чем ей и полагалось — стала рожать мужу царевен и царевичей. Летом 1714 года родилась Наталья Алексеевна, а 12 октября 1715 года — Петр Алексеевич, внук и полный тезка императора.

Мать юного царевича скончалась через десять дней после рождения сына, а к трем годам Петр Алексеевич остался круглым сиротой — его отца, царевича Алексея, Петр Великий приговорил к смерти за измену.

Впрочем, и сгинувший в застенках дедушки родной папа умудрился негативно повлиять на мальчика. Не испытывая теплых чувств к ребенку от нелюбимой женщины, Алексей Петрович приставил к сыну в качестве нянек двух женщин, злоупотреблявших спиртным. Няньки решали вопрос с капризами малыша просто — поили его вином, чтобы он скорее засыпал. Так начиналось спаивание будущего императора, которое продолжалось всю его дальнейшую жизнь.Петр Великий изначально не рассматривал внука в качестве наследника престола: в том же 1715 году, меньше чем через три недели после рождения Петра Алексеевича на свет появился Петр Петрович, сын императора. Именно ему Петр I намеревался передать престол. Но мальчик был болезненным, слабым, и в 1719 году умер.

Таким образом, после смерти отца и брата единственным наследником императора по мужской линии оставался Петр Алексеевич. С рождения он носил официальный титул «великий князь» — начиная с него, такое официальное наименование вытесняет из русской традиции принятое ранее «царевич». Хотя в разговорной, а не официальной речи, царевичи сохранились до самого конца монархии в России.

Петр Великий, потеряв сына, стал обращать больше внимания на внука, однако все же не слишком пристально за ним следил. Как-то, решив проверить его знания, обнаружил полную несостоятельность приставленных к нему учителей — мальчик не умел объясняться по-русски, немного знал немецкий язык и латынь и гораздо лучше — татарские ругательства.

Не гнушавшийся рукоприкладством император избил педагогов, но, как ни странно, ситуация не изменилась — обучение Петра Алексеевича велось из рук вон плохо.

В 1722 году Указом о престолонаследии Петр Великий определил, что назначать наследника имеет право сам император. После этого указа позиции Петра Алексеевича как наследника пошатнулись.

Но в 1725 году Петр Великий умер, не оставив завещания. Разгорелась яростная борьба за трон между различными группировками, но в итоге князь Меншиков возвел на престол жену Петра Великого, Екатерину I.

Правление ее получилось недолгим, двухлетним. В его конце императрица определила наследником Петра Алексеевича, указав, что при отсутствии у него потомков мужского пола его наследницей в свою очередь становится Елизавета Алексеевна, дочь Петра I.

В 1727 году 11-летний великий князь Петр Алексеевич становится императором Петром II. За влияние на него идет отчаянная борьба политических партий, одну из которых составляют представители древних боярских родов, другую — сподвижники Петра Великого.

Сам Петр II в политические страсти не вмешивается — он проводит время в кругу «золотой молодежи», где попадает под влияние князей Долгоруковых, один из которых, Иван, становится его фаворитом.

В этом веселом кругу 11-летнего императора спаивают, приобщают к разврату, возят на охоту — развлечения, не подходящие Петру Алексеевичу по возрасту, заменяют ему учебу.

Пожалуй, лишь два человека сохраняли с ним искренние и теплые отношения — родная сестра Наталья Алексеевна и родная тетка Елизавета Петровна. «Тетушке» к тому времени было 17 лет.

Юный император, однако, испытывал к Елизавете не родственные, а любовные чувства, даже намереваясь на ней жениться, что приводило придворных в смятение.Впрочем, желания Петра II выполнялись только тогда, когда они не шли вразрез с намерениями тех, кто влиял на него. Всемогущему Меншикову удалось оттеснить конкурентов от императора, и он начал готовить его свадьбу с одной из своих дочерей — Марией. Этим браком светлейший князь рассчитывал еще больше укрепить собственную власть. Однако враги его не дремали, и, воспользовавшись недугом Меншикова, продолжавшимся несколько недель, сумели настроить Петра II против князя.

В сентябре 1727 года Меншиков был обвинен в измене и казнокрадстве, и вместе с семьей сослан в Березов. Туда же отправилась и Мария Меншикова, бывшая невеста Петра II.

Но это была победа не юного императора, а Долгоруковых, которые вскоре также контролировали Петра II, как до этого его контролировал Меншиков.

В конце февраля 1728 года в Москве состоялась официальная коронация Петра II. Под влиянием Долгоруковых, император намеревался вернуть столицу в Москву. Долгоруковы получили важнейшие государственные посты, тем самым добившись огромной власти.

В ноябре 1728 года Петра II постиг еще один удар — умерла 14-летняя Наталья Алексеевна, одна из немногих, кто еще мог сдержать императора, все больше времени отдающего развлечениям, а не учебе и государственным делам.

После смерти сестры Петр II все больше времени проводил на пиршествах и охотничьих забавах.Государственные дела были пущены на самотек, иностранные послы писали, что Россия ныне более всего напоминает корабль, который идет по воле ветра и волн, с пьяной или спящей командой на борту.

Часть государственных сановников, которых волновало не только набивание собственного кошелька, выражали возмущение тем, что император не уделяет должного внимания государственным делам, однако их голоса никак не влияли на происходящее.Долгоруковы решили реализовать «план Меншикова» — выдать замуж за Петра II представительницу своего рода, 17-летнюю княжну Екатерину Долгорукову. 30 ноября 1729 года состоялось их обручение. Свадьба была назначена на 19 января 1730 года.

Долгоруковы, продолжая возить императора то на пиры, то на охоту, торжествовали победу. Между тем, против них, как ранее против Меншикова, зрело недовольство других представителей знати. В самом начале января 1730 года отказаться от брака с Екатериной Долгоруковой и пересмотреть свое отношение к этой семье Петра II попытались уговорить воспитатель императора Андрей Иванович Остерман и Елизавета Петровна. Удалось ли им посеять сомнения в душе Петра II, неизвестно. Во всяком случае, официально намерений отказаться от брака он не высказал.

6 января 1730 года, в очень сильный мороз, Пётр II вместе с фельдмаршалом Минихом и Остерманом принимал парад, посвящённый водоосвящению на Москве-реке. Возвращаясь во дворец, он ехал, стоя на запятках саней своей невесты.

Через несколько часов во дворце у императора начался сильный жар. Врачи, осмотревшие Петра II, поставили страшный для того времени диагноз — оспа.Организм 14-летнего монарха был к тому времени серьезно подорван бесконечными попойками и другими «взрослыми» развлечениями. Состояние юного императора ухудшалось стремительно.

Долгоруковы предприняли отчаянную попытку спасти положение, уговорив Петра II подписать завещание в пользу своей невесты, но император впал в беспамятство.

Угасание продолжалось около двух недель. В ночь на 19 января (30 января по новому стилю) 1730 года, накануне дня назначенной свадьбы, Петр II очнулся и произнес: «Закладывайте лошадей. Я поеду к сестре Наталии». Через несколько минут его не стало.

Вместе со смертью Петра II пресекся род Романовых в мужском колене.

14-летний внук Петра Великого стал последним из русских монархов, похороненным Архангельском соборе Московского Кремля.

Химическое оружие древних

Во время Первой мировой войны, в 17 часов 22 апреля 1915 года Германия провела массированную газовую атаку на Западном фронте в Бельгии у города Ипр, выпустив со своих позиций между пунктами Биксшуте и Лангемарк хлор из 5 730 баллонов, а также обстреляв позиции противника химическими снарядами. Этот день считается днем первого применения боевых отравляющих веществ. Но, оказывается, химическим оружием умели пользоваться и в древние времена.

В 1933 году археолог Роберт дю Меснил дю Бьюссон проводил раскопки в руинах античного города-крепости Дура-Европос, что на востоке Сирии, на берегу Евфрата. В 256 году эта римская крепость, считавшаяся неприступной, была осаждена персидскими войсками сасанидов.

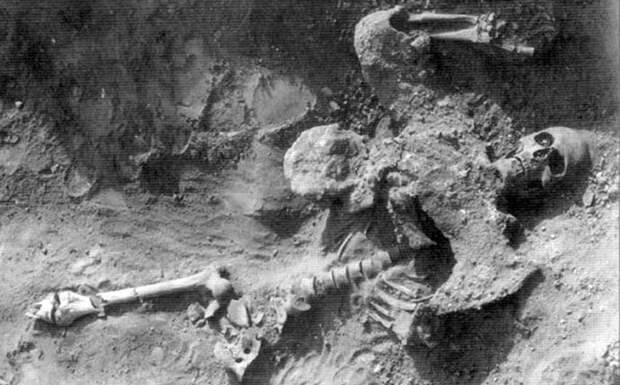

Археологи откопали осадный туннель, ведший под крепостную стену, и в нем обнаружили беспорядочную груду из 20 скелетов. По остаткам военного обмундирования сделали вывод, что это были римские солдаты. Недалеко от них находились останки еще одного воина с персидским шлемом на голове, рядом лежал меч. Поза этого мужчины говорила о том, что перед смертью он схватился за грудь, как бы пытаясь сорвать с себя доспехи.

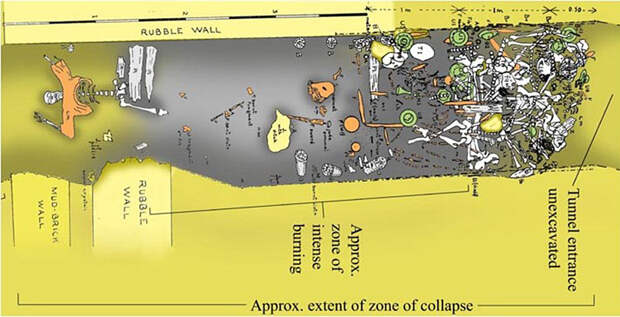

Реконструируя события, ученые пришли к выводу, что для захвата города персы сделали подкоп под крепостную стену. Чтобы расстроить их планы, римские солдаты стали рыть встречный ход. Но персы оказались хитрее. Вместо того чтобы вступать с римлянами в бой, они подожгли отравляющую смесь из смолы и серы.

Образовавшийся густой ядовитый газ стали прокачивать с помощью мехов в ту сторону одиннадцатиметрового туннеля, где находились враги. Оказавшись в ядовитом облаке, римские солдаты через несколько секунд потеряли сознание и тут же скончались. Пострадал и перс, поджигавший смесь и качавший мехи. Очевидно, он упустил момент, когда нужно было покинуть туннель, и сам задохнулся от газа.

Недалеко от скелетов римских солдат археологи нашли следы смолы и кристаллы серы. Это подтверждает гипотезу о том, что при осаде Дура-Европос персы действительно применяли химическое оружие. Хотя подкоп не удался, город все же был захвачен. Каким образом, неизвестно — подробности осады и штурма Дура-Европос в исторических документах не сохранились. Затем персы покинули город, а его обитатели были либо убиты, либо угнаны в Персию. После этого Дура-Европос перестал играть важную стратегическую роль, и со временем город был заброшен.

Ученые пришли к выводу, что находки в Дура-Европос — это самое раннее археологическое свидетельство применения химического оружия. Хотя нечто подобное проделывали и древние греки. В частности, в некоторых источниках говорится о том, что спартанцы во время войны с афинянами пропитывали дерево смолой и серой, сжигая его под стенами осаждаемых городов с целью удушить жителей и облегчить себе осаду. Но вещественных доказательств этому обнаружить до сих пор не удалось.

А в еще более древних китайских текстах IV века до нашей эры рассказывается об использовании ядовитых газов для предотвращения вражеских подкопов под стены крепости. Осажденные поджигали семена горчицы и полыни, а затем нагнетали полученный дым в подземные ходы с помощью мехов и терракотовых трубок. Ядовитые газы вызывали удушье и даже смерть.

Позднее, когда был изобретен порох, китайцы пытались использовать на поле боя бомбы, начиненные смесью из ядов, пороха и смолы. Выпущенные из катапульт, они взрывались от горящего фитиля. При этом бомбы испускали клубы едкого дыма над вражескими войсками, а ядовитые газы вызывали кровотечения из носоглотки, раздражение на коже и волдыри.

В средневековом Китае была создана ядовитая бомба из картона, начиненная серой и известью. В XII веке во время одного из морских сражений такие бомбы при падении в воду взрывались с оглушительным грохотом, распространяя в воздухе ядовитый дым (он вызывал те же последствия, что и современный слезоточивый газ).

В качестве компонентов при создании смесей для снаряжения бомб использовали самые разные вещества: сульфид и окись мышьяка, горец крючковатый, тунговое масло, стручки мыльного дерева (для образования дыма), аконит, шпанские мушки.

В 1456 году, обороняя Белград, который осадили турецкие войска, сербы, когда позволяло направление ветра, пускали на нападающих ядовитые облака, возникающие при сгорании токсичного порошка. По легенде, жители города также осыпали этим порошком крыс, поджигали их и выпускали навстречу туркам, что вызывает сомнения. Непонятно, почему подожженные крысы должны были обязательно бежать в чистое поле, навстречу супостату, а не в свои подземные норы внутри города.

В начале XVI века жители Бразилии пытались бороться с конкистадорами, применяя против них ядовитый дым, получаемый от сжигания красного перца. Этот метод впоследствии неоднократно применялся в ходе восстаний в Латинской Америке.

Химическое оружие вполне могло быть применено в XIX веке. Во время Крымской войны британский адмирал, лорд Дэндональд предложил английскому правительству проект взятия Севастополя при помощи паров серы.

Правительственный комитет, ознакомившись с детищем лорда, высказал мнение, что проект является вполне осуществимым и обещанные им результаты, несомненно, могут быть достигнуты. Но сами по себе они так ужасны, что ни один честный враг не должен воспользоваться таким способом. Поэтому проект был отвергнут.

Впрочем, едва ли в данном случае побудительными мотивами англичан были только благородство и понятие о воинской чести. Скорее всего, неудавшаяся попытка выкурить русских из их укреплений с помощью серного дыма не только рассмешила бы и подняла дух русских солдат, но еще в большей мере дискредитировала бы английское командование в глазах союзных войск — французов, турок и сардинцев.

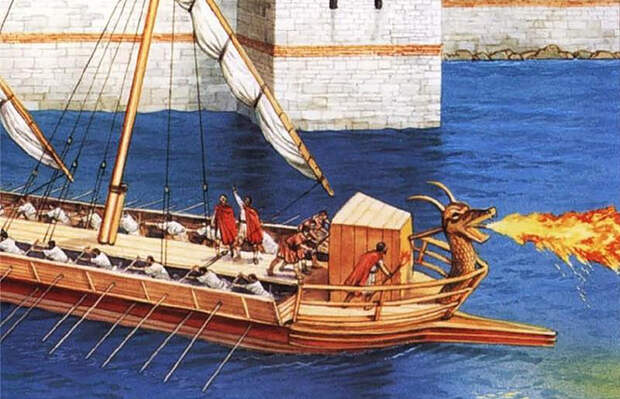

К химическому оружию можно отнести и знаменитый греческий огонь — прототип напалма, горючую смесь, наводившую ужас на врагов византийцев. Установка с греческим огнем представляла собой медную трубу — сифон, через который с грохотом извергалась жидкая смесь. В качестве выталкивающей силы выступали сжатый воздух или мехи наподобие кузнечных. Сифоны использовались в основном в морских битвах.

Максимальная дальнобойность их составляла всего 25-30 метров, но для уничтожения медленных и неуклюжих деревянных кораблей того времени этого было достаточно. Кроме того, по свидетельствам современников, греческий огонь ничем нельзя было потушить, поскольку он продолжал гореть даже на поверхности воды.

Впервые сифоны с греческим огнем были установлены на византийских кораблях во время осады Константинополя арабами, и столицу спас только греческий огонь. Историк Феофан писал о ней:

В год 673 ниспровергатели Христа предприняли великий поход. Они приплыли и зазимовали в Киликии. Когда Константин IV узнал о приближении арабов, он подготовил огромные двухпалубные корабли, оснащенные греческим огнем, и корабли-носители сифонов. Арабы были потрясены. Они бежали в великом страхе.

А вот как описывает это ужасное оружие хроникер Седьмого крестового похода Жан де Жуанвиль:

Такова природа греческого огня: его снаряд огромен, как сосуд для уксуса, и хвост, тянущийся позади, похож на гигантское копье. Полет его сопровождался страшным шумом, подобным грому небесному. Греческий огонь в воздухе был подобен дракону, летящему в небе. От него исходил такой яркий свет, что, казалось, над лагерем взошло солнце.

Пострадали от греческого огня и наши предки. С помощью его византийцы в 941 году разгромили подошедший к Константинополю флот киевского князя Игоря Рюриковича.

Состав и способ приготовления горючей смеси были государственной тайной, разглашение которой каралось смертной казнью. Предположительно это была смесь сырой нефти, серы и масла. После взятия Константинополя турками секрет греческого огня был навсегда утерян.

Впрочем, в 1758 году французский алхимик Дюпре объявил о том, что раскрыл тайну изготовления горючей смеси. Провели испытания около Гавра, в результате которых был сожжен деревянный шлюп, находившийся на большом расстоянии в открытом море. Король Людовик XV, впечатленный и испуганный действием этого оружия, выкупил у Дюпре все его бумаги и уничтожил их.

Но заметим, что страхи монарха были напрасны, так как в эпоху массового применения огнестрельного оружия на основе пороха, греческий огонь в значительной степени утратил свое военное значение. Хотя в современных войнах используются его преемники — напалмовые смеси и огнеметы.

Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года. Освобождали город с января 1942 по март 1943 года. Бои под Ржевом были одними из самых ожесточенных, группы фронтов одну за одной проводили наступательные операции, потери с обеих сторон были катастрофическими.

Из воспоминаний участника боев под Ржевом капитана 1028-го артиллерийского полка 52-й Шумлинско-Венской дважды Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии Петра Алексеевича Михина:

«Как только ни называли Ржев немцы: «ключ к Москве», «пистолет, направленный в грудь Москвы», «плацдарм для прыжка на Москву». И сражались они под Ржевом остервенело…

Немцы до сих пор скрывают свои потери под Ржевом, хотя у них они тоже были очень высоки: в батальонах из 300 солдат оставалось до 90, а то и по 20 человек. Наши потери при атаке взломанной немецкой обороны в Ржевско-Сычевской операции были невелики. Они начались после проволочки из-за дождей, когда у немцев схлынул испуг и они снова крепко засели уже на внутренних, хорошо оборудованных рубежах.

Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел.

Лето, жара, безветрие, а впереди — вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти ее нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель — он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползешь по трупам, а они навалены в три слоя... Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова — вперед.

Или осенью, когда уже холодно, идут дожди, в окопах воды по колено, их стенки осклизли, ночью внезапно атакуют немцы, прыгают в окоп. Завязывается рукопашная. Если ты уцелел, снова смотри в оба, бей, стреляй, маневрируй...

А каково солдату в пятый раз подниматься в атаку на пулемет! Перепрыгивать через своих же убитых и раненых, которые пали здесь в предыдущих атаках. Каждую секунду ждать знакомого толчка в грудь или ногу. Мы бились за каждую немецкую траншею, расстояние между которыми было 100–200 метров, а то и на бросок гранаты. Траншеи переходили из рук в руки по нескольку раз в день. Часто полтраншеи занимали немцы, а другую половину мы. Досаждали друг другу всем, чем только могли. Мешали приему пищи: навязывали бой и отнимали у немцев обед. Назло врагу горланили песни. На лету ловили брошенные немцами гранаты и тут же перекидывали их обратно к хозяевам.

Об ожесточенности боев за Ржев говорит такой факт: только в одной деревне Полунино, которая стоит в четырех километрах севернее Ржева, в братской могиле захоронено ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ из СЕМИДЕСЯТИ ТРЕХ ДИВИЗИЙ И БРИГАД, воевавших здесь.

Однако не будь «ржевской академии» — этой кровавой школы неудач, едва ли были бы возможны грядущие успехи наших полководцев под Сталинградом, Курском и вплоть до Берлина.

Когда особенно хочется кого-нибудь пристрелить…

Нередко к насилию учеников подвигают сами преподаватели. По крайней мере, благодаря их стараниям ученики всерьез задумываются не только над философскими вопросами бытия на примере литературных произведений, но и над более актуальными проблемами. В частности, кого не мешало бы убить.

Подумать над этим и изложить свои мысли на бумаге предложил преподаватель одной из американских средних школ своим ученикам. Дата, когда прозвучало столь необычное задание, видимо, была выбрана не случайно – 21 апреля.

20 апреля 1999 года в Америке вспоминают ежегодно. Захват школы, в результате которого погибли 13 человек, 23 были ранены, произвел на американское общество сильное впечатление. На самих школьников, судя по всему, тоже: ежегодно, как правило, в преддверии очередной годовщины событий 20 апреля 1999 года раскрываются новые планы по захвату американских школ.

В штате Алабама, например, в марте этого года были арестованы двое учеников по подозрению в подготовке к вооруженному захвату по примеру “Коломбина”. По этой же причине несколько школьников были задержаны в апреле в Миссури. На Аляске в поле зрения полиции попали около десятка семиклассников. В штате Вашингтон трое подростков в возрасте 12, 13 и 14 лет планировали 20 апреля расстрелять своих одноклассников.

Тинэйджеры, устроившие кровавую бойню в средней школе “Коломбина” в преддверии наступления нового тысячелетия, надеялись, что это событие станет прологом к настоящей революции. Их видео-дневники до сих пор находятся в закрытом доступе – власти опасаются предавать их огласке: в стране и так наблюдается настоящий “синдром Коломбина“.

Всего год спустя после тех событий около 70% американцев сообщили, что перестрелка могла произойти, где угодно, и не исключили повторения драмы.

Вряд ли закрытие завода, на котором производились знаменитые винтовки “Винчестер” – живой легенды американских оружейников – в марте этого года сколько-нибудь повлияет на количество “стволов”, находящихся на руках у граждан США. В том числе у тинэйджеров, обреченных учиться в школах, в которых в любой момент может вспыхнуть перестрелка.

О злополучном эссе, в котором предлагалось также изложить, каким образом стоит умертвить жертву, стало известно лишь после того, как отец одного из учеников обратился за разъяснениями к директору учебного заведения. В результате преподаватель был вынужден признать свою вину и принести извинения за “ужасную ошибку”.

Вопрос о том, что же побудило его обратиться к подобной теме – личные мотивы, экспериментаторский дух или общественный долг, осталось неизвестно.

Захват школы “Коломбин” стал одним из наиболее кровавых эпизодов в истории США, и всякий раз после очередной перестрелки в какой-либо американской школе поднимается вопрос об ограничении распространения огнестрельного оружия, в том числе среди подростков.

Свежие комментарии