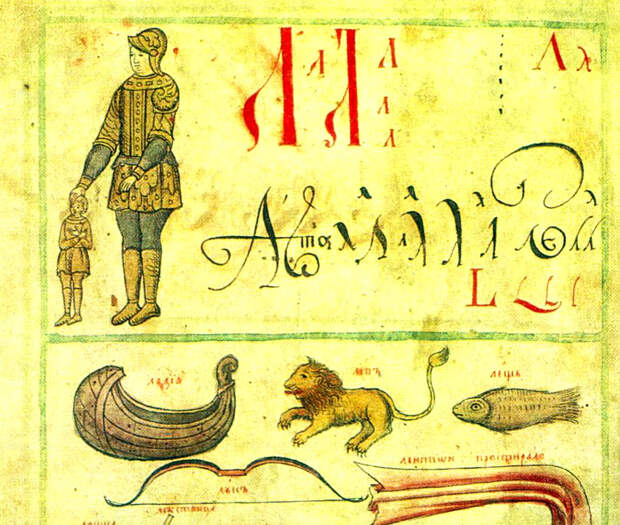

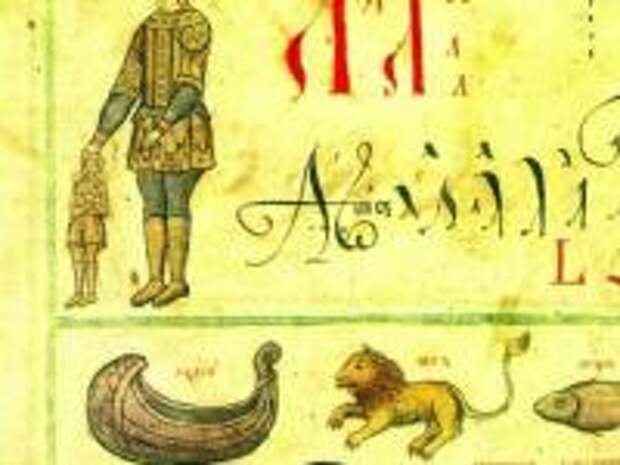

Кириллица

Русский язык: какие тайны он скрывает

Русский язык - один из самых сложных. И это связано не только с лексикой и синтаксисом, но и с его историей. Даже для нас, носителей языка, до сих пор многое в родном языке неясно и загадочно...

Послание

Лингвисты не раз отмечали акрофонический принцип построения древнерусского алфавита и даже видели в нем скрытое «послание к славянам».

У каждой из букв кириллицы есть свое название, и если прочесть эти названия в порядке алфавита, получится: «Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо – укъ фърътъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти». Один из вариантов перевода этого текста таков: “Я знаю буквы: письмо это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям – постигайте мироздание! Несите слово убеждённо: знание – дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь!».

Какой язык ближе к славянскому «предку»?

Между патриотически настроенными жителями славянских стран давно идут споры: какой язык все же ближе к исконно славянскому? Откуда вообще пошли различия между говорами на территории Восточной Руси (т. е. нынешней центральной России), Южной (современной Украины) и Западной (ныне – Белоруссия)?

Дело в том, что в генезисе национальных языков этих стран участвовали разные элементы. На Руси, помимо славян, проживали финно-угорские племена, балты. Часто наведывались сюда кочевники из южных степей. Татаро-монгольские завоеватели не только грабили и разоряли Русь, но и оставили после себя немало языковых заимствований.

Шведы, немцы, поляки – европейские соседи, также обогащали русский язык новыми словами.

То, что значительная часть нынешней Белоруссии исторически была под властью Польши, а Южная Русь постоянно подвергалась набегам кочевников, не могло не отразиться на местных языках. Как говорится, с кем поведешься.

Но не стоит слишком сильно расстраиваться. То, что наш язык сегодня так далек от своего прародителя – это не случайность и не результат масонского заговора, но результат кропотливой работы множества талантливых людей, которые создали русский литературный язык в том виде, в котором он существует сейчас. Если бы не вдохновленные ими реформы, не было бы у нас поэзии Пушкина, прозы Толстого, драматургии Чехова. Кто же создал тот язык, на котором мы говорим сегодня?

Первое «увольнение букв»

В XVIII веке к власти приходит Петр I. Он начинает преобразования во всех сферах жизни, не обходит вниманием и русский язык. Но его реформы касаются лишь внешней стороны, они не проникают в саму суть языка: его синтаксис, лексику, грамматику.

Петр I упрощает правописание, избавляясь от греческих букв пси, кси и омеги. Эти буквы не обозначали в русском языке никаких звуков и их потеря язык нисколько не обедняла. Петр попытался избавиться еще от ряда букв русского алфавита: «Земля», «Ижица», «Ферт», а также убрал надстрочные знаки, но под давлением духовенства эти буквы пришлось вернуть.

Алфавитная реформа облегчала жизнь не только школьникам петровской поры (букв-то приходилось учить меньше), но и типографиям, которым не надо было больше печатать лишние знаки, не произносившиеся при чтении.

Ломоносов об этом отозвался так: «При Петре Великом не одни бояре и боярыни, но и буквы сбросили с себя широкие шубы и нарядились в летние одежды».

Зачем была нужна реформа?

Настоящая реформа происходит силами писателей и поэтов XVIII века: Тредиаковского, Ломоносова, Карамзина. Они создают русский литературный язык и «закрепляют успех» своими произведениями. До того русский язык, из-за постоянных контактов с Западной Европой, пребывал в хаотическом состоянии.

Просторечные формы соседствовали в нем с книжными, заимствованиями из немецкого, французского, латыни употреблялись наряду с русскими аналогами.

Тредиаковский изменяет сам принцип русского стихосложения, перенимая и адаптируя европейскую силлабо-тоническую систему - основанную на регулярном чередовании ударных и неударных слогов.

Ломоносов все слова русского языка делит на три группы: к первой принадлежали редко употребляемые, особенно в разговорной речи, но понятные грамотным людям: «отверзаю», «взываю». Ко второй – слова, общие для русского и церковнославянского языка: «рука», «ныне», «почитаю». И к третьей группе он относил слова, аналогов которых нет в церковных книгах, то есть слова русские, не исконно славянские: «говорю», «ручей», «лишь».

Таким образом, Ломоносов выделяет три «штиля», каждый из которых употреблялся в определенных литературных жанрах: высокий штиль подходил для од и героических поэм, средним штилем писались драматические произведения, проза – в общем, все произведения, где нужно изобразить живую речь. Низкий штиль использовался в комедиях, сатире, эпиграммах.

Наконец, Карамзин обогащает русский язык неологизмами, он отказывается от церковнославянской лексики, синтаксис языка приближается в его произведениях к более «легкому» французскому. Именно Карамзину мы обязаны, например, появлением слов «влюбленность» или «тротуар».

Трудная буква «Ё»

Карамзин был одним из ярых «поклонников» буквы «ё», но он вовсе не был ее изобретателем. В 1783 году состоялось одно из первых заседаний Академии Русской словесности. Её учредителем была Екатерина Дашкова. Вместе с известнейшими литераторами своего времени: Державиным и Фонвизиным, княгиня обсуждала проект Славяно-российского словаря.

Для удобства Екатерина Романовна предложила заменить обозначение звука «io» на одну букву «ё». Нововведение было утверждено общим собранием академии, новаторскую идею Дашковой поддержал Державин, который стал использовать «ё» в своих произведениях. Именно он первым стал использовать новую букву в переписке, а также первым напечатал фамилию с «ё»: Потёмкинъ. В это же время Иван Дмитриев выпустил книгу «И мои безделки», отпечатав в ней все необходимые точки. И, наконец, широкое употребление она получила после того, как появилась в поэтическом сборнике Карамзина.

Были у новой буквы и противники. Министр просвещения Александр Шишков, как говорят, яростно пролистывал многочисленные тома своей библиотеки и собственноручно вымарывал две точки над буквой. Среди писателей тоже оказалось немало консерваторов. Марина Цветаева, например, принципиально писала через «о» слово «чорт», а Андрей Белый, по тем же соображениям, «жолтый».

В типографиях букву тоже недолюбливают, ведь из-за нее приходится расходовать лишнюю краску. В дореволюционных букварях её сослали в самый конец алфавита, в одну компанию с отмирающими «ижицей» и «фитой». А в наши дни её место – в самом углу клавиатуры. Но не везде к букве «ё» относятся с таким пренебрежением – в Ульяновске ей даже установлен памятник.

Тайна «Ижицы»

В знаменитом декрете Луначарского 1918 года об изменениях в русском языке нет упоминания о букве Ѵ («ижица»), которая была последней буквой в дореволюционном алфавите. К моменту реформы она встречалась крайне редко, и ее можно было найти в основном только в церковных текстах.

В гражданском же языке «ижица» фактически употреблялась только в слове «миро». В молчаливом отказе большевиков от «ижици» многие увидели знамение: Советская власть как бы отказывалась от одного из семи таинств – миропомазания, через которое православному подаются дары Святого Духа, призванные укрепить его в духовной жизни.

Любопытно, что незадокументированное удаление «ижицы», последней буквы в алфавите, и официальная ликвидации предпоследней - «фиты» сделали заключительной алфавитной буквой – «я». Интеллигенция увидела в этом еще одну злонамеренность новых властей, которые намеренно пожертвовали двумя буквами, чтобы поставить в конец литеру, выражающую человеческую личность, индивидуальность.

-ö-ö-

Загадка каменного диска из Малии

Период расцвета первой в истории великой цивилизации Европы, крито-минойской, приходится на 1900—1450 годы до нашей эры. Эта цивилизация получила название дворцовой, поскольку основными очагами ее были не города, а дворцы — сложные многоэтажные сооружения, со множеством помещений, игравшие роль политических и хозяйственных центров.

На всем пространстве острова Крит археологами выявлено и раскопано пять крупных дворцовых комплексов: Кносс, Фест, Малия, Закрос и Кидония. Небольшой дворец местного значения имелся в Гурнии.

Дворец в Малии, как рассказывают легенды, построил около 1900 года до нашей эры родной брат знаменитого царя Миноса — Сарпедон. Этот третий по величине дворец минойской эпохи располагается на северном побережье Крита, неподалеку от моря, на дороге, связывающей восточную и центральную части острова.

Минойский дворец в Малии

В центральном дворе этого огромного сооружения сохраняется загадочная круглая плита диаметром 90 сантиметров и толщиной 36 сантиметров. Она вмонтирована в пол небольшой террасы, слегка приподнятой над уровнем двора. По всей окружности диска устроены 33 аккуратных круглых углубления одинакового размера, напоминающие чашки.

34-я чашка несколько больше по размерам и врезана в поверхность выступа, выходящего за пределы окружности диска. Этот выступ ориентирован строго на юг. В самом центре диска тоже имеется углубление-чашка. Оно заметно больше всех остальных — его диаметр составляет 15 сантиметров, а края его окружены невысоким бортиком и концентрическим кругом.

Этот странный монолит, датируемый 1900—1750 годами до нашей эры, стал загадкой для ученых с самого момента его открытия в 1926 году французскими археологами. Что это за устройство? Для какой цели создавалось? Каково его назначение?

Каменный диск из Малии

Самое любопытное заключается в том, что аналогичных устройств на Крите найдено несколько, и диск из Малии — наиболее монументальный из них. Общим для всех этих устройств является наличие круглых углублений, врезанных в поверхность каменных плит и обычно располагающихся по кругу или овалу. Одни из этих плит также имеют центральное (большее по размерам) углубление и у всех имеется одно углубление, которое отличается от остальных по размеру и местоположению.

В некоторых случаях каменная плита имеет форму прямоугольника, с углублениями по периметру, в других — в несколько параллельных рядов. В последнем варианте углублений насчитывается гораздо больше — иногда до ста и более, и внешний вид самих плит резко отличается от остальных, в то время как плиты круглые и прямоугольного типа имеют одинаковые характеристики (количество углублений, наличие или отсутствие центрального углубления).

Плита с углублениями из Малии

Наконец, известно несколько плит с углублениями, расположенными по спирали или без всякой системы раскиданными по поверхности камня.

Функция этих плит остается загадкой. В зависимости от того, что тот или иной исследователь пытался увидеть в них, им давались те или иные определения, однако все эти определения мало чего прибавляют к пониманию проблемы. Наибольшей популярностью пользуется гипотеза о том, что диск из Малии и другие находки на Крите следует считать аналогом керносов.

Керносом назывался древнегреческий керамический сосуд круглой формы с чашечками на венчике. Такие сосуды, как считается, использовались в ритуальных целях. Наряду с этим, в Альпах, Скандинавии, Шотландии и ряде других регионов Европы, в комплексах петроглифов встречаются так называемые чашевидные знаки — ровные углубления в камне, иногда окруженные концентрическими кругами.

Кернос

Круги могут быть разделены радиальными линиями или иметь желоб, отходящий от центра. Нередко чашевидные знаки располагаются вокруг центрального углубления, которое всегда имеет больший размер.

По композиции все это очень напоминает диск из Малии, однако каждый отдельный чашевидный знак представляет собой, в сущности, просто мелкую лунку в камне, в то время как углубления на диске из Малии проработаны чрезвычайно тщательно и действительно больше напоминают древнегреческий кернос. Логично предположить, что функция этого и других подобных критских устройств тоже была ритуальная.

Еще в 1928 году была высказана не лишенная смысла гипотеза о том, что диск из Малии предназначался для совершения обряда панспермии. Этот обряд, корни которого уходят в доисторический период, заключался в приношении различных плодов в дар богам и умершим.

Древнегреческие керносы служили именно этой цели: каждая из множества его расположенных по кругу маленьких чашечек наполнялась разнообразными фруктами, вином и маслом, а в центральное углубление помещалась лампа.

По другой, не менее популярной версии, диски и плиты с углублениями использовались для настольных игр. Правда, авторы различных гипотез расходятся в определении этих игр: по мнению одних, это была так называемая навмахия — «морской бой», а по мнению других — нечто вроде рулетки, фишками в которой являлись бобы или небольшие камешки.

Самая интересная и неожиданная гипотеза, связанная с загадкой диска из Малии, была высказана в 1983 году американским ученым Чарлзом Хербергером, многие годы посвятившим исследованию минойской календарной системы. По его мнению, диск из Малии является лунно-солнечным календарем.

В основе любого лунно-солнечного календаря лежит цикличность движений Луны вокруг Земли и Земли вокруг Солнца. Счет годов в лунно-солнечном календаре ведется по Солнцу, а месяцев — по Луне.

Лунный (синодический) месяц представляет собой период полного цикла фаз Луны между двумя новолуниями. Его продолжительность составляет в среднем 29 суток 12 часов 44 минуты, но в действительности продолжительность синодического месяца отличается от среднего в пределах 13 часов.

Солнечный (тропический) год — это период полного цикла движения Земли вокруг Солнца, сопровождающийся сменой всех четырех времен года. Его продолжительность — 365,2422 суток, или 12,36827 синодических месяцев.

Главной задачей лунно-солнечного календаря является согласование лунного и солнечного счета времени. Для того чтобы средняя продолжительность календарного года соответствовала солнечному году, необходима периодическая система вставки тринадцатого лунного месяца. Год из тринадцати месяцев в лунно-солнечном календаре носит название эмболисмического.

Система правил для введения в календарь эмболисмических лет с древних времен определялась циклом 3/8, где 8 — это число лет в календарном цикле, а 3 — число эмболисмических лет в этом цикле. Календарный восьмилетний цикл, или «октаэтерида», использовался в древнем Вавилоне, Греции и других странах. В этом цикле 8 солнечных лет соответствуют 99 синодическим месяцам.

Диск из Малии содержит 33 маленькие чашечки, что обеспечивает симметричное деление 8-летнего цикла на 99 синодических месяцев. 34-я чашка, в силу своего большего размера, по-видимому, представляет собой тринадцатый, дополнительный месяц.

Таким образом, используя систему маркеров и перемещая их из лунки в лунку, можно было иметь достаточно точный лунно-солнечный календарь и ежегодно начинать сельскохозяйственный сезон в одно и то же время. Подобного рода календарь, даже если он был создан эмпирически, представляет собой замечательное новшество для времен 4000-летней давности.

-ö-ö-

УДАРЫ ДЕРЕВЯННОЙ ЛОЖКОЙ ПО «СОЛНЦУ»

У этого плутовского романа нет возрастного ценза. Или почти нет. Его тянуло, бывало, читать в детстве, юности, когда на губах молоко ещё не обсохло, и хочется вновь пробежаться… попрыгать задорно по его страницам, когда большая твоя часть жизни позади. Подобным «безвременьем» не каждое великое произведение способно похвастаться. Роман сродни кирпичу, что поднимаешь с дороги и со всей дури кидаешь в плакат «Запрещено» или «Закрыто». Кирпич целёхонек, а вывески, как выразительные атрибуты 20–30-х годов двадцатого века – вдребезги.

Мощь его, того кирпича-романа, по сути латентна, но при случае довольно сокрушительна. Ехидно сатиричен и пахнет моторным маслом. И «уши» у него – развеваются как вымпела. Избранные произведения умеют слушать своего читателя, и ещё как.

Они и не помышляли о писательской известности. Да что там – шёл пока каждый по своей дорожке. Иехиел-Лейб бен Арье Файнзильберг в 1913 году окончил техническую школу. Будучи шестнадцатилетним юношей, получил образование и порадовал отца: прошел путь от токаря до мастера кукольной мастерской, а в 1919 году сел за бухгалтерские отчеты в финансовом отделе губернской продкомиссии, ведавшей снабжением Красной армии. Ну, какой из него писатель?! Однако, он в тихую почитывал книги Редьярда Киплинга, Роберта Стивенсона и Антона Чехова, когда был мальцом. Его старшие братья наперекор желаниям отца, Арье Файнзильберга, скромного служащего Сибирского торгового банка, стали художниками. Один из сыновей – художник-кубист. Сбежал во Францию. В дальнейшем незавидная его судьба – гибель в Аушвице. Второй – художник-график и фотограф, погиб при эвакуации в Ташкенте. А вот самый младший (не Илья (Иехиел)), четвёртый сын, единственный кто не разочаровал отца – работал топографом. Его, видите ли, искусство как таковое не задело своим нежным крылом.

Евгений Катаев, родной брат Валентина Катаева. Ну, кто этого брата раньше знал? И когда он родился? – незначительная путаница в метрических данных. То ли в 1902 году, то ли в 1903 году. Лишь в 60-х годах сотрудники одесского архива отыскали метрическую книгу, в которой была записана дата рождения и крещения; всё надлежащим образом встало на свои места. В 1920 году Евгений окончил 5-ю одесскую классическую гимназию, в которой его одноклассником и лучшим другом являлся Александр Козачинский (мальчишки, к прочему, даже принесли клятву братской верности: надрезали кусочком разбитого стекла пальцы и смешали кровь). Затем, на протяжении двух месяцев Евгений Катаев работал корреспондентом Украинского телеграфного агентства, а после в течение трех лет – инспектором уголовного розыска в Одессе. Первым его литературным произведением, так вышло, стал типичный протокол осмотра трупа неизвестного мужчины, где, понятное дело, напрочь отсутствует какая-либо художественность, в силу самой профессии.

Большинство читающих и вовсе не знает, что в 1922 году, во время яростной погони с перестрелкой, Катаев лично задержал своего друга Козачинского, возглавлявшего на тот момент банду налетчиков. Впоследствии писатель добился пересмотра его уголовного дела. В итоге вышло – Александра Козачинского не приговорили к смертной казни, а отправили в лагерь. Эта криминальная история позднее легла в основу приключенческой повести «Зеленый фургон», прототипом главного героя которой – Володи Патрикеева – является сам Евгений Катаев. Да, да – именно он самый! Также по этому произведению в 1959 и 1983 годах сняты одноименные фильмы. Фильм 1983 года с участием Дмитрия Харатьяна до сих пор пользуется бешеной популярностью.

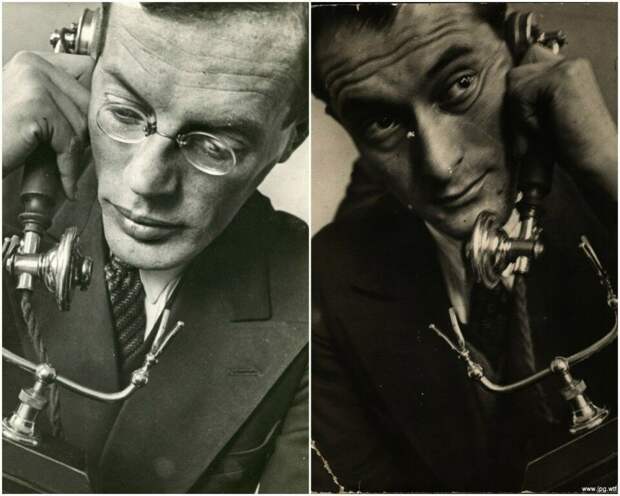

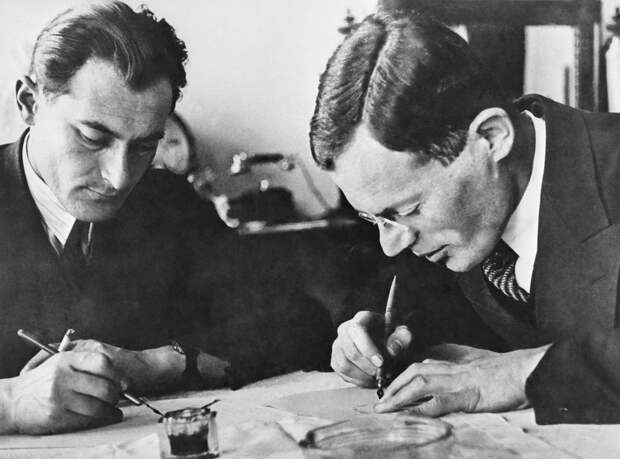

Так или иначе, все догадались, что речь идёт о Илье Ильфе и Евгении Петрове. Илья Ильф взял свой псевдоним от собственных инициалов настоящего имени, фамилии. Катаев же, взявший некогда простенькую творческую фамилию, дабы как-то «отделиться» от известного брата-писателя, сожалел потом в будущем, что не придумал попривлекательнее себе псевдоним.

Как мы с приятелем попытались стать Ильфом и Петровым. Наше время

Произошло это в школьную пору. И скорее в старших классах. И годы как раз случились такие, когда начался шквал литературных редкостей – только успевай приобретать. Талончики на дефицитную литературу ушли в прошлое. Можно сказать, наступил книжный рай. И неважно, что «книжное золото», продававшееся в книжных магазинах тогда, в начале девяностых, было скверного качества. Переплёт от одного разика применения рассыпался на глазах, словно бы прочитало книгу несколько футбольных команд и не только пролистало, но и использовало, будто в качестве мяча. И никакая толстая обложка с броскими рисунками не спасала её от «надвигающейся смерти». Бумага настолько никакущая, что её легко спутать с папиросной. Но, несмотря на недоделки со стороны издательств, всё равно книги эти покупали с ненасытной жадностью. Но я-то уж точно. Среди них попались и «12 стульев» с «Золотым телёнком». Щенячьей радости от приобретения, восторга – целый бахчисарайский фонтан! Приятелю, что тоже зовут Алексеем, также удалось приобрести эти два произведения-щелкунчика. После, когда закончились наши скольжения... почитывания книги, мы с огоньком, чуть ли не каждые последующие дни, обменивались мнениями. А то и годы. С языка не сходили крылатые цитаты Остапа Бендера, Безенчука, монтёра Мечникова и других персонажей. Можно сказать, мы даже соревновались друг с другом: кто из нас больше назовёт их. Блеснёт своей превосходной «компьютерной» памятью. Всюду в беседах, затрагивающие различные темы: нет-нет да вставляли известные (уже затёртые нами до основания, до дыр) фразы из «12 стульев» и «Золотого телёнка». В те годы в Уфе появился коммерческий канал «Толпар» и так выпало, что многосерийный фильм «12 стульев» с участием Андрея Миронова и Анатолия Папанова крутили слишком часто – до тошноты. Но не нам – мы завсегда готовы смотреть его и в миллионный раз… как в первый раз. И снова «поблёскивание» ярчайших строчек бессмертных произведений Ильфа и Петрова. Снова эта красота иронического языка.

И как-то раз нам пришла идея попробовать самим написать нечто похожее и обязательно в тандеме. Алексей (не я) уже обладал литературными навыками, наработками. Сочинения на уроках литературы он писал не только на «отлично», но можно смело подчеркнуть – лучше и круче всех. И возможно, во всей школе тогда не найти более подкованного творческого человека. Им прочитано бог знает сколько книг; и с запрещённой когда-то Советами литературой он тоже имел дело. Не зря же в настоящее время он давно является сочинителем… незаурядным писателем. Я же со своей стороны ему по-доброму завидовал – его талантливому умению. Сам писал так себе: тяп-ляп, и с кучей помарок. Грамматических, орфографических ошибок умел наделать приличное количество, от которых в глазах рябило. Хотя какое-то зернышко… дара, что ли, – нескромно с моей стороны, конечно, звучит – но начинало прорастать. И оно было крохотное, ничтожно малое по размеру, что я сам его и не замечал. И мы, несмотря на мой непрофессионализм и его явные способности, данные ему от природы, рискнули что-то сотворить… совместно. Эдакие братья Стругацкие, братья Гримм, Анн и Серж Голон.

На первых порах выбирали тему рассказа. Именно рассказа. А его начало дольше всего крутили-перекручивали… как какую-то половую тряпку. За давностью лет сейчас трудновато все тонкости, нюансы вспомнить. Но помню, что действие в рассказе начиналось ночью. «Звёздочки на небе блестели словно стеклянные осколки. Луна – синий колобок замер на мгновение… Ночь, чёрный фрак…». Звучало иначе – не рваными шматками, но смысловой проигрыш приблизительно таков. И мы без понятия, как на самом деле работали Илья Ильф и Евгений Петров. Писатели сидели почти всегда за одним столом, в одном помещении… или не всегда. Но обсуждали фактически каждую строчку. И если они вдруг вдвоём выдавали равное по строению предложение, то значило, что оно слишком очевидно. Заведомо простенькое. Менять в обязательном порядке! Или же известный случай, в котором они до хрипоты обсуждали – убить или не убить Остапа Бендера. Решили тянуть жребий. Положили в сахарницу две бумажки, в одной из них нарисовали черепок с костями. В результате Остапа Бендера полоснули бритвой по горлу; печальный исход – что тут скажешь. Они, спустя какое-то время, сожалели о своём чудовищном легкомыслии. Но их порывы простительны: молодость, огромные резервы веселья и лёгкое и легковесное поскрипывание пера. И потом, важнейший факт, который нельзя исключить. Ильф и Петров писали в одной стилистике, в одной манере. Думали почти одинаково... ну, что-то вроде сиамских близнецов. И одного от другого не отличить в литературном полёте. Редчайшее явление, если рассудить.

В нашем случае выглядело всё иначе. Писали мы одну страницу с несколькими абзацами, и каждый у себя дома. На следующий день… уж снежок в городе кочевряжился – не торопился оседать на оголённую землю – непривычно как-то, и холод стоял, а мы вычитывали свои «нетленки». И шло жаркое обсуждение. И тоже до хрипоты… до икоты. Благо, что не до крика. Мне, само собой, больше попадало за логические нестыковки, что случались местами и стилистические ошибки. С этим у меня всегда тихий ужас. После дружеской перебранки, после колючих втыканий в текст, тут же посеялись в голове сомнения – получается не такие уж мы великие Ильфы и Петровы… нам до них, как до Новой Зеландии, или того дальше. Мне вообще не стоило марать бумагу своими каракулями, к прочему, и почерк у меня ужасный с кривущими нечитабельными кракозябрами. И да, – мы мыслями шли разными путями. Между нами ни одной общей чёрточки, штриха при владении языком, стилистикой. Я скорее «жил» абстрактными образами… единорогами, изумрудными конями в яблоках; и сейчас частенько они поблизости где-то посиживают, бегают. Ждут своего часа. Друг же, Алексей, больше изобразитель реальности. Без грязи. Отсюда следует, что мы вряд ли написали бы даже одну главу «13 стульев».

Случалась ещё одна попытка что-то похожее написать в писательском содружестве, но не сложилось. Да и пыла уже не было. Утих творческий огонёк. Да и зелены, безусы для столь тяжкого труда. Годы девяностые, и другая страна надвигалась – не до чернильницы с пером.

Гиганты мысли в Америке

Про то, как создавались эти самые несчастные-счастливые «12 стульев», пожалуй, говорить нет смысла. Валентин Катаев увлекательно поведал нам всё в «Алмазном моём венце». И подобной информации пруд пруди. Первые литературные советские негры под руководством якобы Дюма-отца, золотой портсигар как оплата за дельные советы – что было, то было. И в золотой рамочке висит, абстрактно выражаясь. И всё-таки главной антисоветской книгой у Ильфа и Петрова являлась художественно-документальная повесть «Одноэтажная Америка», вышедшая в 1937 году. Некие путевые заметки о путешествии по Соединённым Штатам Америки, где они побывали в качестве корреспондентов. Они дважды пересекли страну из конца в конец, пробыли там три с половиной месяца. Компанию им составил координатор и переводчик мистер Адамс. Наши путешественники упоённо восторгались заводами «Ford», «General Electric», однако с видимым сожалением и грустью наблюдали за массовой автоматизацией. Видели в ней какую-то «мертвечину». Они встречались лично с самим Франклином Рузвельтом, пообщались писатели и с русскими эмигрантами. Вели насыщенную беседу с эпохальными личностями – с Эрнестом Хемингуэем и Генри Фордом. И всё же непонятно: кто у кого вызывал больший интерес? Русские репортёры у американцев или американцы у Ильфа с Петровым? Однако, сатирики-писатели набрали целый чемодан впечатлений от поездки; и как им после приключений не написать книгу.

В наше время есть книга Владимира Познера и цикл передач, что транслировался по первому каналу в нулевые годы с аналогичным названием – это, почитай, повтор «прогулок» по Америке. Но что нам этот Познер?.. Вернёмся к Ильфу и Петрову. От них ждали, что в своей повести они отобразят все ужасы, неровности капитализма в Америке, а что вышло? В начале книги вроде как сквозит их обычный юмор с присущим им полутонами. Однако дальше он немного начинает подтаивать… Видно же сразу: Америка им понравилась. Очень, очень. А мазать язвительными усмешками уже не сильно хотелось. Однако местами есть вставки советской агитки – иначе бы повесть не опубликовали. Да и в конце завитушка, якобы социализм всё равно лучше. Какая-то часть современников, прочитав «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова, видит множество параллелей с нашей сегодняшней страной. Возможно и так, и спорить бесполезно. Преимущественно этот художественно-документальный труд придавлен ранними их работами… ну, где там особенно резвится Остап Бендер. Впрочем, недурная вполне вещица «Светлая личность», вышедшая в 1928 году; задорные, чуть с грустинкой новеллы «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» 1929 года; «Тысяча и один день, или Новая Шахерезада» того же года – все они лежат на одной полочке сочинителей, но «этажом ниже», чем «12 стульев» и «Золотой телёнок», по мнению особо ворчливых критиков. Как и для большинства читающей публики. У сатириков имеется значимый воз рассказов и фельетонов, что публиковались в журнале «Крокодил», в газете «Правда». Фильм «Цирк», к примеру, снят по их сценарию, но Ильф и Петров попросили, чтобы их фамилии сняли с титров, из-за изменений в сценарии, с которыми они ну никак не согласились. И это не единственный их киносценарий.

Жизнь – сложная штука, но открывается просто как ящик…

Сатирики жгли как могли, пройдясь по советскому обществу 20–30-х годов прошлого века… постукивали, били как бы деревянной ложкой по солнцу. Сатира, при всей железобетонной хватке Советов, требовалась – она нужна как круговорот веществ в природе, как ватрушка с маком, как стаканчик мороженого, как чих, если хочется чихать. И социалистическое советское «солнце»… государство тоже желало посмеяться от души. «Ладно, так уж и быть, лупите меня, – как бы заявляло светило – Своими ложками, вилками, чай, не сгорю! Не сгину от ваших желчных, но по существу и по делу шуточек. И меру знайте!»

Однако, век писателей оказался недолог. Судьба своевольничала. В апреле 1937 года умер Илья Ильф из-за обострения туберкулёза, который у него врачи диагностировали ещё в двадцатые годы. Илья Ильф подарил читателям чудесные, изданные после его смерти, «Записные книжки» – дневник, состоящий из сотен афоризмов, очерков, наблюдений, смешных фраз и горестных размышлений, записанных за все двенадцать лет.

Евгений Петров пережил своего коллегу на пять лет. После кончины Ильфа смерть в буквальном смысле ходила за Петровым по пятам. Однажды писатель в гимназической лаборатории наглотался сероводорода, и его едва откачали на свежем воздухе. Затем в Милане публициста сбил велосипедист, и он чуть не попал под колеса проезжающей мимо машины. Немыслимая череда случайностей, или намёки судьбы? Во время Великой Отечественной под Москвой корреспондент попал под миномётный огонь – чудом выжил. При налёте немецкой авиации ему дверью фронтовой «эмки» прищемило пальцы, а корреспонденту в срочном порядке нужно было покинуть машину и укрыться где-то. Очень досадный случай. Погиб писатель-сатирик-журналист в годы Великой Отечественной войны. Второго июля 1942 года Евгений возвращался самолетом в Москву, пилот, уходя от бомбардировки, снизил высоту полета и врезался в курган. Из нескольких человек, находившихся на борту, погиб только Петров, которому на тот момент было 38 лет.

И встает вечно, из века в век, повторяющийся вопрос. А если бы они прожили гораздо дольше – до седин и морщин, то сколько бы примечательных произведений написали?

üä-ö-

Интернет-форумы – олицетворение зла и порока

Модерирование сайтов и форумов – как кость в горле: с одной стороны, это дело важное и нужное. С другой, - за всем порой крайне сложно уследить и тем более в случае необходимости выявить виновного. Так или иначе, но нередко эта дилемма имеет самые неприятные последствия.

В этом смысле затянувшееся разбирательство в суде немецкого Гамбурга, в котором на этой неделе была, наконец, поставлена точка, выглядит весьма показательно. В такого рода вопросах интересен, прежде всего, результат.

Гамбургский суд, в частности, постановил, что ответственность за нелегальный контент, размещаемый на сайте, несет не столько модератор раздела, в котором появилась запрещенная или предосудительная информация, сколько администрация сайта.

Также особенно стоит отметить, что интернет-форумы были отнесены судом к категории “особенно опасных служб”, которые требуют повышенного внимания со стороны администрации ресурсов.

Примечательно, что организация форумов расценивается как некая форма бизнеса, руководство которого в таком случае должна обеспечить квалифицированный персонал по ведению “дела”. В противном случае, за оплошность модератора (от него никуда не деться) или нехватку кадров придется отвечать по всей строгости закона.

Появление таких оценок и решительность немецких властей спровоцировал иск компании Universal Boards против сайта Heise Online. На форуме последнего содержались отнюдь не лестные высказывания относительно деятельности компании и призыв нарушить работу ее онлайн-сервисов.

Несмотря на то, что после соответствующего обращения руководства Universal Boards к Heise Online дискредитирующие сообщения были удалены, возник прецедент, который тут же вылился в судебное разбирательство.

В итоге злободневная тема о необходимости принятия более жестких правил относительно модерирования интернет-форумов вновь оказалась на повестке дня.

Немецкий суд с присущей ему педантичностью рассмотрел дело и признал, что во избежание недоразумений необходимо денно и нощно осуществлять мониторинг форума. Попытка Heise Online возразить, что проверка свыше 200 000 сообщений ежемесячно – задача невыполнимая, провалилась.

Между тем многие компании выразили обеспокоенность в связи с гамбургским прецедентом. Причем не только в Германии. К Великобритании, например, это также имеет самое прямое отношение, поскольку обе страны живут по единому ратифицированному европейскому предписанию.

Модераторы, в свою очередь, опасаются, что в любом случае вся ответственность будет перелагаться на них.

Свежие комментарии