Алёна Арзамасская Темниковская и Степан Разин - неизвестные факты

Немало сподвижников было у Степана Разина в возглавляемом им восстании 1667-1671 года, но мало кто знает, что была среди них одна лихая и отважная сподвижница-монахиня, которую народ прозвал Алёной Арзамасской.

Эта отважная русская амазонка практически один в один повторила подвиг Жанны д'Арк, как и она, взойдя на костёр по обвинению в колдовстве.

К сожалению, год её рождения затерялся в веках, и сохранилось только место, где родилась Алёна - казачье село под Арзамасом под названием Выездная Слобода. Известно, что в юности её против воли выдали замуж за довольно зажиточного, но пожилого крестьянина, который вскоре умер от старости и болезни. Второй раз выйти замуж в те времена было непросто, а оставаться вдовой - и того хуже...

Секрет синей плесени

Поэтому молодая женщина приняла решение постричься в монахини в Николаевском монастыре Арзамаса. Здесь Алёна выучилась грамоте, а заодно узнала народные способы врачевания. Монашки собирали разные травы и делали из них мази и настои. Алёна настолько преуспела в этом искусстве, что пошла ещё дальше и самостоятельно освоила ещё одно снадобье — синюю плесень, которую она собирала в монастырской бане. Мазь, изготовленная из неё, прекрасно заживляла гнойные раны и язвы, которые в Европе обычно прижигали калёным железом. В наше время известно, что это был прообраз пенициллина.

Алёна провела в монастыре около 20 лет, пока в 1667 году не полыхнула крестьянская война под предводительством Степана Разина. Монастырь был для Алёны слишком тесен, и она покинула обитель, чтобы присоединиться к восставшим.

По соседним сёлам ей удалось собрать свой собственный отряд из 400 человек. Скорее всего, она собиралась вести своё ополчение к городу Касимову на Оке, но путь ей преградили царские войска. Тогда Алёна развернула свой отряд на город Темников, который располагался на реке Мокше, притоке Оки.

В 1670 году Алёна объединила своих людей с отрядом Фёдора Сидорова и совместными усилиями они разбили войско арзамасского воеводы Леонтия Шайсукова. После чего штурмом взяла Темников и сама стала им управлять. Со всей Руси к ней стекались беглые мужики, которых скоро набралось около 2 тысяч человек. Темников стал вольной республикой, во главе которой встала Алёна Арзамасская. Правда, этой республике удалось просуществовать всего два месяца.

Царские воеводы тоже не сидели сложа руки. От местных жителей им стало известно, что мятежниками верховодит какая-то странная женщина в рясе и доспехах. В результате к Темникову подошли отборные царские войска под командованием воеводы Юрия Алексеевича Долгорукова.

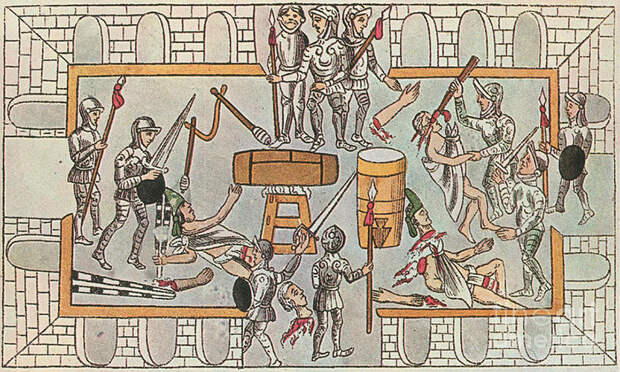

30 ноября 1670 года Темников был осаждён войском воеводы. Последним пристанищем для Алёны и её верных соратников стал городской храм. На его стенах женщина плечом к плечу сражалась с мужчинами, до последней стрелы отбивалась от наступающих врагов. Но силы были слишком неравны. 4 декабря защищаться стало нечем, тогда Алёна кинулась к алтарю и распростёрлась перед ним в молитве.

В этой позе её и настигли люди воеводы, но убивать не стали, а взяли в плен. Интересно, что в войске воеводы не нашлось ни одного человека, кто смог бы до конца натянуть лук, принадлежавший этой русской амазонке.

Гибель мятежницы

Воевода Юрий Долгоруков приказал пытать дерзкую мятежницу, как было заведено, дыбой и калёным железом, чтобы выведать информацию о её соратниках. Но женщина молчала. Тогда её приговорили к смертной казни через сожжение на костре как еретичку и ведьму, припомнив ей врачевание плесенью.

На Руси ведьм тоже сжигали на кострах, только не на эшафоте у столба, как в Европе, а внутри специально построенного для этого сруба, что позволяло избежать превращения казни в массовое зрелище. Сруб представлял собой небольшое сооружение из брёвен, напоминающее русскую баню. Он был заполнен паклей и смолой. После прочтения приговора смертника обычно вталкивали в сруб через дверь или опускали сверху, если сруб был без дверей. После этого дверь закрывали и сруб поджигали.

На базарной площади Темникова был построен такой сруб, на который вёл помост. Истерзанная пытками Алёна поднялась на этот помост, молча выслушала приговор, потом попросила у народа прощения и сказала: «Если бы нас было больше, победа была бы на нашей стороне!…». После этого она перекрестилась и шагнула в горящий сруб. Толпа только ахнула. Несмотря на то, что смерть женщины была ужасно мучительна, никто не услышал из сруба ни единого стона. Хочется верить, что она задохнулась от дыма прежде, чем сгореть заживо.

Так погибла Алёна Арзамасская, которую по праву можно назвать русской Жанной д'Арк. Её история произвела столь сильное впечатление на иностранцев, что известный средневековый учёный из Германии Иоганн Фриш даже посвятил ей несколько строк в своей книге.

М.Клюкина

-ö-ö-

Проклятие бога судьбы

Три предмета — нож, маска и череп появились в каталоге аукционного дома Sotheby’s в мае 1854 года. С аукциона их увёз богатый коллекционер Брэм Герц. Однако спустя два года Герц был вынужден продать предметы, так как в его семье произошла череда трагедий. Эксперты сразу увязали это с маской ацтекского бога Тескатлипоки, которую купил бизнесмен.

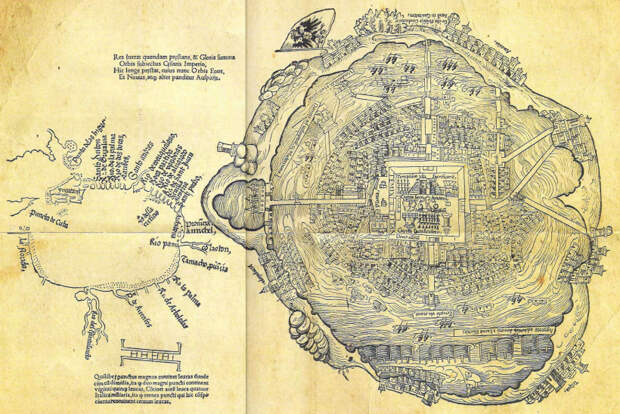

8 ноября 1519 года войска Эрнана Кортеса вошли в столицу ацтекской империи Теночтитлан. На главной площади города состоялась знаковая встреча Кортеса с императором ацтеков Монтесумой II. В знак гостеприимства правитель подарил испанцу множество драгоценных украшений, среди которых была маска бога Тескатлипоки.

К моменту появления испанцев в Новом Свете империя ацтеков хоть и не была на пике своего могущества, но могла с лёгкостью дать отпор горстке чужеземцев. Она занимала территорию от Мексиканского залива до Тихого океана и имела население 1,5 миллиона человек, а столица, город Теночтитлан, — порядка 300 тысяч человек.

Для сравнения, Лондон в начале XVI века насчитывал лишь 200 тысяч жителей. И всё равно несколько сотен испанцев смогли покорить ацтеков. Причина тому — религиозные верования. Жрецы утверждали, что Эрнан Кортес — воплощение верховного божества по имени Кецалькоатль, который представлялся им в виде белого человека с бородой. Сами индейцы бород не имели.

Кецалькоатль пришёл из земли, «где восходит солнце» (с востока) на корабле с крыльями (у ацтеков были только гребные суда). И именно там, где испанцы основали палаточный лагерь, должен был быть бивуак бога. Когда Кортес подарил императору шлем с позолотой, жрецы сразу увидели, что он похож на головной убор бога войны Уицилопочтли. Соответственно, через войну «пришедшие с моря овладеют страной».

Ацтеки верили, что Кецалькоатль обучил их ремёслам, наставил на путь закона, дал традиции и построил государство, где растили хлопок и кукурузу. После того, как бог исполнил свой замысел, он исчез. Предания говорили, что произошло это потому, что другой бог по имени Тескатлипока дал ему кубок с пьянящим напитком. Выпив его, Кецалькоатль почувствовал жгучую тоску по родине и отправился на крылатом корабле обратно.

Жрецы также утверждали, что когда белый бог вернётся обратно, он будет не один, а с такими же бородатыми спутниками. Они покорят все индейские племена и заменят все божества на одного иноземного бога. То, что увидели ацтеки с приходом испанцев, идеально укладывалось в канву предсказания.

Что оставалось делать Монтесуме и его советникам? Они решили задобрить пришельцев дарами, чтобы те уплыли обратно. В числе прочего жрецы вспомнили о противостоянии Кецалькоатля и Тескатлипоки. Поэтому к дарам, преподнесённым Кортесу, индейцы добавили зловещую и одновременно завораживающую маску Тескатлипоки. Испанцы приняли её, но, как показали дальнейшие события, империю ацтеков это не спасло.

Согласно воззрениям ацтеков, достигнув зенита, солнце не продолжает двигаться на запад, а идёт обратно — на восток. То, что светило уходило в другую сторону, жрецы объясняли оптическим обманом. Дескать, после полудня по небу ходит не само солнце, а его отражение в чёрном дымящемся обсидиановом зеркале.

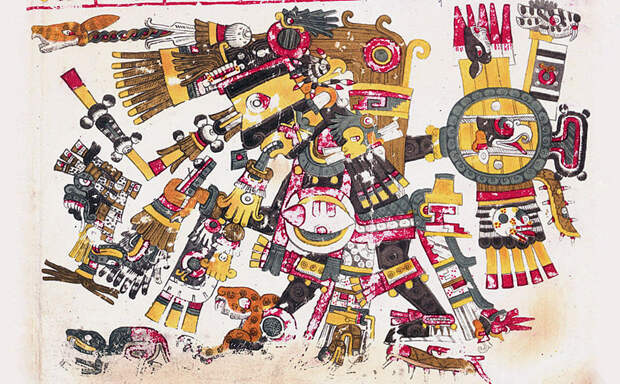

Хозяином этого зеркала жрецы называли бога Тескатлипока. В различных воплощениях он был богом-творцом или богом-разрушителем мира. Также ацтеки верили, что именно Тескатлипока привёл их в долину Мехико.

Легенды гласили, что гигант Тескатлипока, облачённый в плащ пепельного цвета, бродит по ночам, помечая избранных. Свидание это приятным назвать было трудно, ибо бог носил свою голову не на шее, а в руках. Впрочем, однажды сыскался герой, задержавший хозяина «дымящегося зеркала» и не желавший отпускать его.

В качестве выкупа бог предложил храбрецу четыре шипа и собственное сердце. Тот согласился, но когда дома развернул выкуп, то обнаружил вместо него только белые перья, шипы, пепел и старую тряпку. Все эти предметы имели двойное толкование и являлись у ацтеков символами воинственности, ясности, силы и приходящей с возрастом мудрости.

Тескатлипока часто изображался ягуароликим, он был в ответе за пещеры, землетрясения, несчастья и эхо. Бог представал всезнающим и вездесущим, как благодетельным, так и зловредным: он был и творцом мира, и его разрушителем, глазом, видящим всё в ночи, судьёй и мстителем за всё злое.

В пантеоне богов Тескатлипока считался двойником и сотоварищем другого почитаемого бога — Уицилопочтли. При этом он был братом и главным врагом верховного божества Кецалькоатля.

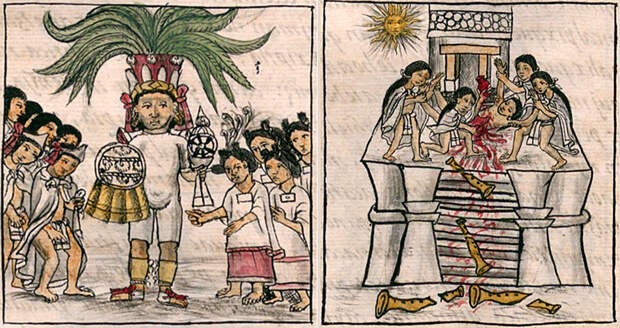

Ежегодно в ацтекских городах специальная комиссия избирала из множества претендентов красивого юношу, который считался земным воплощением Тескатлипоки. Этому красавчику слуги надевали на руки золотые браслеты, а на ноги — золотые колокольчики. Лицо «бога» раскрашивали красками так, чтобы получилось сочетание цветов ночи (чёрный) и солнца (золотой).

Юноша играл на флейтах, которые регулярно обновляли, а за месяц до окончания срока (месяц у ацтеков равнялся 20 суткам) за него выдавали замуж четырёх самых красивых девушек страны. «Бог» мог совокупляться с ними сколько и как угодно, и те не имели права отказать ему.

Но по окончании полномочий «бога» ждала мучительная смерть. Перед ней его покидали слуги, жены и наложницы, а сам он должен был проделать путь по жертвенной пирамиде. На каждой её ступени несчастный разбивал по одной флейте. Жрецы трактовали обряд аллегорически — как отрицание внешней красоты, мешающей увидеть истину. На вершине обученный палач приковывал «бога» цепями, опаивал его травами и у живого вырывал из груди сердце.

Несомненно, преподнося Кортесу маску Тескатлипоки, индейцы надеялись, что он сумеет и в этот раз отвести от них Кецалькоатля. Ведь этот артефакт был не просто ювелирной безделушкой, а многократно использованной в религиозных обрядах с человеческими жертвоприношениями вещью.

Жестокую сущность бога показывает сама конструкция маски. Её каркасом служит не деревянная болванка, а самый настоящий человеческий череп. Эксперты склоняются, что его обладатель в прошлом мог быть верховным жрецом или одним из юношей, изображавших бога.

По другой трактовке, Тескатлипока имел имя «Дымящее зеркало», а Нахуатль (родственное ему верховное божество) — «Сияющий дым». Следуя этим воззрениям, оба божества изображались с перемежающимися тёмными и светлыми линиями на лице. Именно такой узор из чередующихся линий был выложен на маске с помощью сосновой смолы отполированными кусочками бирюзы и бурого угля.

Глаза маски инкрустировали перламутром и железным колчеданом, а челюсть закрепили на шарнирах, чтобы она двигалась. Носовая полость была искусно изготовлена из красной устричной раковины, а задняя часть черепа отсечена и обтянута кожей.

Без сомнения, маска использовалась во время религиозных обрядов и крепилась на голове жреца. Для этого у неё по бокам были завязки из оленьей кожи. Орнаменты на них копируют изображения известного ацтекского «Кодекса Нэттол» XIII-XV веков.

Всплыв в 1854 году на аукционе Sotheby’s, маска была приобретена богатым ливерпульским коллекционером Брэмом Герцем. Однако уже в 1856 году владельцем маски стал коллекционер по фамилии Майер. Позднее он понял, что Герц продал эту маску не просто так, и тоже поспешил избавиться от сомнительного приобретения.

В 1859 году маску Тескатлипоки приобрёл известный лондонский банкир и собиратель древностей Генри Кристи. В апреле 1865 года Кристи с группой геологов отправился в пещеры Бельгии. Во время работы он простудился и получил воспаление лёгких. Болезнь стремительно прогрессировала, и 4 мая 1865 года Кристи скончался.

Злопыхатели поспешили связать это событие с обладанием зловещей маской. По воле усопшего вся коллекция была передана в Британский музей. С тех пор маска хранится в его запасниках.

В последний раз маска бога-разрушителя демонстрировалась в 2010 году на тематической выставке «Монтесума — ацтекский правитель». После чего опять скрылась от человеческих глаз в хранилищах музея.

-ö-ö-

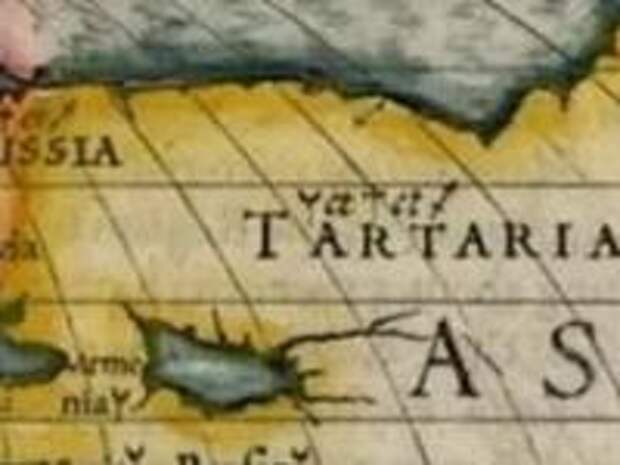

Тартария. А что там было?

И событие это происходило относительно недавно, в диапазоне 100-200 лет назад. Благодаря этому событию огромная Тартария исчезла с лица земли в том виде, в котором она присутствует на старых картах. Существующие ныне Татария, Монголия и иже с ними есть недавнее творение коммунистов, направленное на реинкарнацию топонимов, чтобы историческая память пошла в "нужное" русло. Слишком мало времени прошло, чтобы стереть всё из народной памяти, даже коммунистическими методами. А что это было за событие, сложно сказать, выдвигаются версии от техногенной катастрофы до ядерной войны, в т.ч. с внеземной цивилизацией. Но вернёмся к нашему труду профессора Палласа.

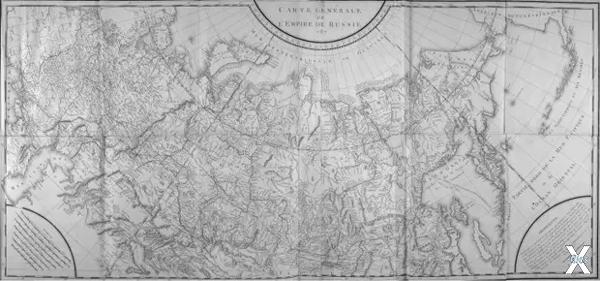

Итак, Российская Империя 1794 года (если верить датировке материала, в котором она находилась). Но что-то очень часто на карте встречается слово "gouvernement" (фр.) - правительство. Не встречается только на землях близ Москвы или Санкт-Петербурга. Начиная с запада на восток (без северного и южного направлений), сначала идут земли Вологодского правительства, затем огромные земли Тобольского правительства, затем ещё более огромные земли Иркутского правительства. Сразу же на память приходят странные посещения Петром Великим Вологды несколько раз, и даже домик там его есть. Что он мог забыть в этом городе, который даже серьёзного выхода к морю не имел? Ответ напрашивается сам собой - и Вологда, и Тобольск, и Иркутск в то время жили сами по себе и правили своими землями без оглядки на Санкт-Петербург и Романовых (Гольштейн-Готторпских) в частности. Ну, а те номинально-декларативно считали эти земли в составе их империи, хотя по факту это было далеко не так. Все эти земли разных правительств - не что иное, как остатки от Великой Тартарии, которую, в общем, никто не громил и не побеждал. И так продолжалось до 1812 года, пока объединенный Запад потихоньку не начал подгребать эти земли под себя, начав с Московии. Что было дальше, все знают. Несмотря на обилие материалов, этот период истории является большим белым пятном - слишком много взаимно противоречащих фактов и событий вскрывается в настоящее время о том историческом периоде. Однако доподлинно можно сказать одно: если падение и разорение Москвы зафиксировано практически всеми историческими источниками, то, например, про падение Тобольска никаких исторических сведений нет, про падение Иркутска - тем более. Сведения о том, что в Тобольские и Иркутские земли стали отправлять на каторгу и ссылку, появились, как ни странно, только после восстания декабристов (1825 год). А как же и когда туда добралась имперская власть? А также в северные и южные земли той самой Российской Империи, которая изображена на карте? Давайте попробуем понять по тому же материалу профессора Палласа.

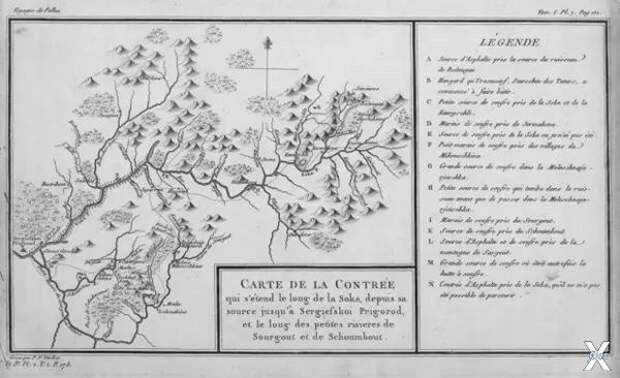

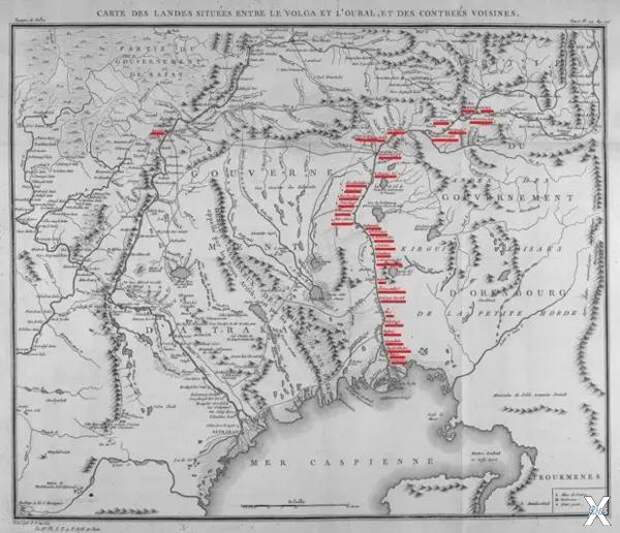

На этой карте изображен участок бассейна реки Сок в Самарской области, указанный в карте населенный пункт Сергиевский пригород - это современный посёлок Серноводск. И даже озеро, где добывали серу, указано. Обратите внимание, какова ширина реки Сок. Она в масштабе карты много шире всех своих притоков. А что там сейчас?

Получается, что реки Сок как таковой не стало, и даже гугл её уже не выдаёт. На карте-спутнике видно, что имеются следы от довольно широкого русла, но с севера его несколько раз пересекают следы от больших селевых потоков. Вода, очевидно, перенаправилась в другой водный бассейн. Реки как таковой не стало, и жизнь оттуда ушла. А что могло вызвать такие селевые потоки? И именно с севера? Поехали дальше.

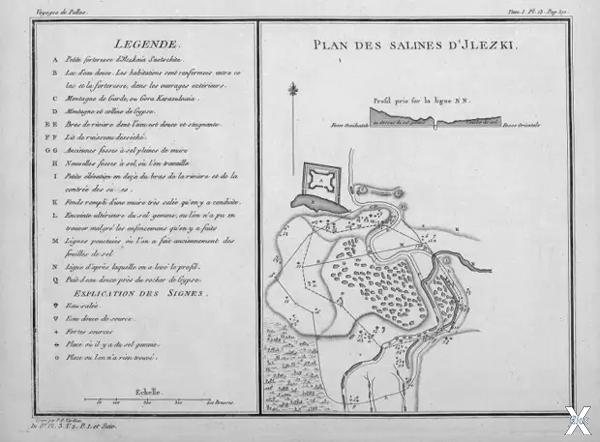

Не без труда удалось идентифицировать данное место - это звезда-крепость, сейчас расположенная неподалёку от д. Караульная Гора р. Татарстан. Никакого населенного пункта Жлезки сейчас нет и в помине. А что вообще там сейчас?

Собственно, звезда-крепость есть, но сильно засыпана. Но смущает определение Караульной Горы:

Деревня Караульная Гора получила свое характерное название от сторожевого укрепления – маяка , расположенного неподалеку на противоположном правом высоком берегу реки Большой Черемшан. На горе стоял караул , охраняли деревню во время Пугачевского восстания...Еще в древние времена Черемшан был местом деловых встреч и торговли изделиями ремесла, продуктами и скотом между оседлыми земледельцами правобережья Черемшана и кочевыми племенами. Здесь , на южной границе Булгарии , проходила с севера на юг известная старинная Ногайская дорога-важная дорога караванной торговли , по которой двигались под охраной наемных конных отрядов караваны купцов восточных и южных стран- Средней Азии , Кавказа , Ирана , Арабского Халивата со своими товарами

Так-с.. Начинаем думать. Маяк? Ну, допустим. Если Черемшан впадал в Волгу, то правый берег как раз и есть тот, где стоит крепость. Граница Булгарии, очевидно, проходила как раз по этой реке. Черемшан - место встреч и торговли? Тоже может быть, но вот для пути с юга на север что-то круто. Вся логистика древних времен велась по рекам, это уже научно доказанный факт. Купцы двигались по суше только там, где нет возможности передвигаться по воде, в этом случае они служили лёгкой мишенью для грабителей, поэтому водный путь всегда был безопаснее. К тому же, звёзды-крепости служили для передачи сигнала опасности при движении вражеских сил по водным путям. И по логике вещей, место передачи сигнала опасности должно быть расположено выше по течению, если предполагаемое направление движения врага - из низовий Волги.

М-да.. Оказывается, река Черемшан у нас тоже исчезла, а когда-то была, ну, ничем не меньше современной Камы. А куда она могла деться? И самое главное, в какой населенный пункт передавала информацию звезда-крепость Караульная Гора? Судя по спутниковой съёмке, и здесь селевый поток постарался и в районе Альметьевска перегородил путь водам, перенаправив их в другой бассейн. А может, это Кама пробила себе новое русло. И если это было так, то Караульная Гора передавала сигнал... в Болгар. А у всей заволжской линии звёзд-крепостей было продолжение до Перми, если ещё при этом на водном пути не стоял какой-либо крупный город, ныне забытый. И выглядела цепочка сохранившихся звезд-крепостей наверное как-то так:

Но увы, все несуществующие звёзды скорее всего засыпало селевым потоком. Их даже разрушать не пришлось. Если бы их разрушали, следы так или иначе были бы видны на спутниковых съёмках. Кроме того, именно севернее заволжской линии крепостей не видно, очевидно, дальше к югу селевый поток потерял свою интенсивность и засыпал сооружения не до конца. Ещё одна маленькая деталь - на карте указан геологический профиль в районе звезды-крепости. Это значит, что там производилась инструментальная съёмка местности, и на 1794 год крепость была не просто незасыпанной, а даже квадратный вал вокруг неё присутствовал, т.е. скорее всего эта караульная гора была с каменным забором. Поехали дальше.

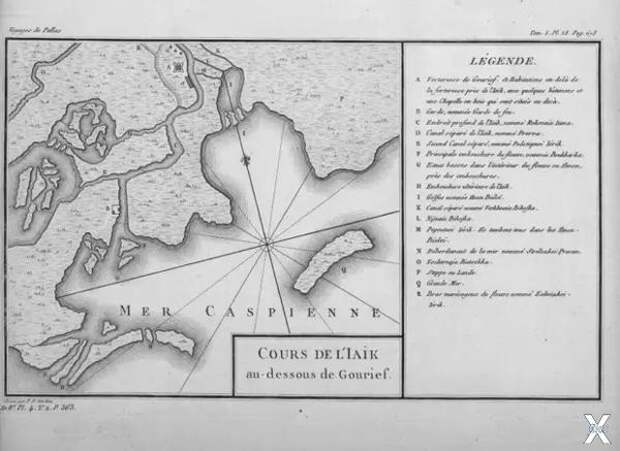

Итого получаем, что граница Каспийского моря ещё в 1794 году была по зелёной линии, а Гурьев был звездой-крепостью, стоящей на входе с Каспия в реку Урал (Яик). И тоже передавал куда-то информацию о входящих судах. Смотрим про Гурьев, что там написано о нём официально. Действительно, он был на берегу Каспия, когда его строили. Ушедший Каспий действительно виден, это грунты зелёного цвета, очевидно, заросшие. А на месте самого Гурьева серое пятно незаросшего грунта, уровнем много выше Каспия. А почему он не зарос? Ответ только один - этот грунт наносной, он не содержит естественной влаги, и минерализован настолько, что ничего на нём просто не растет. Читаем официальную историю дальше.

"В 1647-1648 годах по царскому указу был возведён каменный город, названный Яицким городком, а после того, как на месте современного Уральска был построен ещё один Яицкий городок, его стали именовать Нижним Яицким городком, реже — Усть-Яицким городком. В XIX веке он стал именоваться Гурьевым городком, позднее просто Гурьевым...В 1810—1815 годах городская крепость упразднена и срыта"

Вот так в очередной раз Википедия выдаёт государственные тайны, как когда-то с Кяхтой (Троицкосавском), в котором тоже в начале 19 века срыли звезду-крепость. Получается, селевый поток был в 1815 году? Тогда всё встаёт на свои места, и становится понятным, отчего был год без лета, и наводнение в СПб, которое почему-то зафиксировали именно только в СПб, а что творилось вокруг него, как говорится, история умалчивает. Ну, теперь понятно, что года с 1810 по 1815 были губительными для Тартарии, и накрыла её стихия, пришедшая с севера.

А куда звезда-крепость Гурьев отправляла сигнал? Смотрим другую карту.

До самого Оренбурга по реке Урал шли звёзды-крепости. Оренбург, видимо, был столицей тех земель, которыми управлял, что и написано на карте. А были это Киргиз-Кайсацкие степи. И селевый поток, проходя с севера на юг, смыл все эти звёзды-крепости, не оставив и следа. По крайней мере, ни на одном ресурсе исследователей звёзд-крепостей нет никаких данных о хотя бы местах разрушенных ранее звёзд на берегах реки Урал. И тот факт, что по приказу Екатерины все эти крепости были якобы снесены, чтобы стереть память о Пугачёве - это сказки Бажова для обывателей. Если бы их уничтожили, следы бы их обязательно были. Вдоль Волги тоже были расставлены звёзды-крепости, от Астрахани до Царицынской линии, и далее в бассейн Дона. Но смотрим дальше.

На карте изображены территории современного восточного Казахстана и Алтайского края (в то время, как вы поняли, это было единое целое образование). Как мы видим, от крепости Усть-Каменогорск на север идут крепости Колывано-Кузнецкой оборонительной линии. Однако, помимо этой линии, можно заметить ещё одну, которая условно начинается от крепости Талицкая (в овале), далее крепость Шульбинская, и на север, через крепость Змеиную и много других крепостей, к крепости Слобода на реке Алей. Что это за линия? Её даже на карте оборонительных линий не обозначено.

Обычная звезда-крепость не лучше и не хуже других, и полностью идентичная по конструктиву. И засыпана точно также. Следующая крепость - Шульбинская.

Немного не качественно, но гугл лучше не делает. И больше по этой линии крепостей установить невозможно, даже в Змеиногорске, который расположен на месте крепости Змеиной. Населённых пунктов с названием Слобода на реке Алей нет вообще, гугл выдаёт, что поселения в том районе возникли только в 20 веке. Так в чём тут секрет? Смотрим крупный план.

Оказывается, опять всему виной селевый поток, который накрыл эти места и похоронил их полностью. Именно поэтому данной оборонительной линии нет на царском плане, и историки про неё просто забыли. И вообще, эта линия стала оборонительной только после того, как звёзды-крепости приспособили под форпосты обороны казачьи войска. А до этого их использовала Великая Тартария, как обычные линейные проходные станции связи для наблюдения за водными путями своей империи. Как только селевый поток сделал своё дело, Тартария фактически обезлюдела, особенно в своей восточной части. Ну, и как следствие, сначала началась Отечественная война, затем Крымская, и много ещё локальных войн за право распоряжаться этой землей.

Прокурорские проверки в Ненецкой администрации

По поступившей из Нарьян-Мара информации, обыск в кабинете губернатора НАО провидит заместитель Генерального прокурора РФ, прокурор СЗФО Иван Конрад с несколькими помощниками.

Кроме того, по некоторым сведениям, машина с сотрудниками прокуратуры стоит у дома главы администрации НАО Алексея Баринова, однако обыски не проводятся.

Официальных комментариев по ситуации ни от окружных властей, ни от органов прокуратуры пока нет.

Напомним, что в феврале 2005 года, после того как Ненецкий автономный округ возглавил Алексей Баринов, депутаты единогласно избрали Сабадаша своим представителем в Совет Федерации. Однако до сих пор его кандидатура не прошла утверждение в верхней палате.

А недавно депутаты Ненецкого окружного собрания на внеочередной сессии единогласно отклонили представление председателя Совета Федерации Сергея Миронова об отзыве представителя НАО в верхней палате парламента Александра Сабадаша

Свежие комментарии