День Богини Весты-Весны

славянский женский праздник

22 марта День Весты, богини Весны

День весеннего Равноденствия.

Богиня Веста - Небесная Богиня-Хранительница Древнейшей Мудрости Вышних Богов. Младшая сестра Богини Марены, которая приносит на Землю покой и Зиму. Богиню Весту также называют Покровительницей Обновляющегося Мира, доброй Богиней Весны, которая управляет приходом на землю Весны, и пробуждением Природы.

В День Весеннего Равноденствия в Ее честь устраивали всенародное гуляние, обязательно пеклись блины, как символ Ярилы-Солнца; куличи, баранки и бублики с маком, как символ пробуждающейся после зимнего сна земли; пряники в виде жаворонков и печенье со свастичной символикой. Древние весенние празднования проходили с весельем и ритуалами, призывающими плодородие земли и благополучие людей.

ВЕСТА — богиня, хранительница домашнего очага. В ее храмах обучали

девочек с 10 до 16 лет служительницы храма — весталки. После завершения обучения девушек называли «вестами», что означало их готовность к взрослой жизни.

Богиня Веста на Землю пришла,

на Красногор новую жизнь принесла,

огонь запалила и зимние снега растопила, всю землю живой силой напоила и от сна Марены разбудила.

Будет Мать Сыра Земля полям нашим жизньродящую силу давать,

будет отборное зерно в полях наших прорастать,

чтобы всем Родам нашим - хороший урожай дать…

22 марта - День Весты, Богини Весны

- День Весеннего Равноденствия. Богиня Веста - Богиня-Хранительница Мудрости, управляет приходом Весны и Пробуждением Природы. В этот день празднуется приход на землю Весны, прилёт птиц. Во всех родах пекут из теста фигурки жаворонков, оладьи и печенье с Солнечной Символикой.

23 марта - Красногор. Масленица - Второй день Весеннего Равноденствия. В этот день празднуются проводы Богини Зимы Марены в её Ледяные Чертоги, находящиеся на Севере. В этот день зажигается огромное огневище (костёр), в которое каждый присутствующий на празднике кладёт маленькую куколку, сделанную из соломы, на которую наговариваются пожелания счастья, радости, хорошего урожая и т.д. Вместе с куклой в огонь кладутся блины и зёрна (просо, овёс для произрастания обильной пищи для домашней скотины), чтобы Боги даровали обильный урожай. Проводятся народные гуляния и прыжки через отдельное (не жертвенное) огневище, чтобы очистить свою Душу и телеса. Водятся хороводы, игрища и т.д. В эти два дня Весеннего равноденствия запрещается употребление спиртных и хмельных напитков:

"Не пейте питья хмельного, не скажите бранного слова".

День Весты, Богини Весны

Славянский Женский День - День Богини Весты (22 Марта, 22 Дайлетъ).

Этот день является астрономическим началом весны. Как известно, весной день увеличивается, а ночь укорачивается.

И 20-22 марта наступает момент, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор и когда Солнце переходит из южного полушария в северное, длительности дня и ночи оказываются равны.

Наступление весны наши предки считали праздником, с большим нетерпением ожидали его прихода (также как и мы сейчас!) и одинаково пышно отмечали его в разных частях Европы и Азии. Ведические празднования прихода весны были наполнены важным сакральным смыслом победы света над тьмой, пробуждения всего живого и начала новой жизни.

Это воистину Женский День – 22 марта, когда по-настоящему пробуждается природа, обновляется вся жизнь вокруг и приходит настоящая и долгожданная ВЕСНА!

Давайте все вместе порадуемся приходу весны, улыбнёмся солнышку, поздравим всех прекрасных (происходит от слов ПРИ КРАСЕ), словно Весна пробуждающихся в своей женской красоте девочек, девушек и женщин.

К 20-21 марта Земля преодолела четверть своего годового пути по орбите. В день весеннего равноденствия солнце освещает ровно половину обоих полушарий земного шара, и на всей планете ночь и день длятся поровну - по 12 часов. Потом Солнце переходит из Южного полушария в Северное, а Земля продолжает свое движение, чтобы достигнуть нового равноденствия еще через полгода, на противоположной стороне орбиты.

В день весеннего равноденствия Солнце на всей Земле восходит точно на востоке, а заходит точно на западе. При пересечении этой точки небесной сферы наступает астрономическая весна в северном полушарии Земли. Это - день весеннего равноденствия. В южном полушарии наступит осень. В этот день на всей Земле продолжительность дня и ночи одинаковы.

Факт равноденствий (весеннего и осеннего) был известен за несколько веков до составления карты звездного неба и нанесения на ней эклиптики (большого круга небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца).

В древности дни весеннего равноденствия считались большим праздником. Природа вновь возрождается, животные начинают вести более активный образ жизни, готовясь к продолжению рода: просыпаюстся медведи, в борьбе за самку соловьи расточают трели, а лоси устраивают бои. У многих народов мира с глубочайшей древности этот праздник стал магическим, ритуальным, одним из главных праздников природного календарного цикла. Считалось, что в этот день в годичном круговороте Весна, олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме.

У славян пеклись «жаворонки» как символ вестников весны. В Древней Руси в день весеннего равноденствия праздновали Масленицу или Комоедицу. Прощаясь с Зимой, русичи славили бога весеннего солнца и плодородия - Ярилу. Ярило принадлежит к ежегодно умирающим и воскресающим богам плодородия. Ярило - бог весны, воплощает ее плодородные силы, он приносит ее с собой. Ярило распространяет весеннее солнечное тепло, возбуждает живительную силу в растениях и людях, вносит в жизнь природы и жизнь людей молодую свежесть, пылкость чувств. На Масленицу сжигали чучело Морены, Богини Зимы и Смерти. Во время огненных действ существовал также обычай катать зажженные колеса, которые также символизировали горящее Солнце.

Древние кельты и германцы встречали перелетных птиц и готовили для богини весны и утренней зари Остары маленькие пшеничные булочки и крашеные яйца, которые являлись символами новой жизни.

В день весеннего равноденствия начинается Новый год у многих народов и народностей: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан - практически все страны Великого шелкового пути связывают начало нового года с эти явлением природы. В этом регионе важным событием является древнейший земледельческий праздник Навруз. По древнему обычаю, до наступления Навруза люди должны тщательно убирать в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами.

Навру́з (от перс. نوروز «новый день»), (21 марта) — праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Вот неполный список вариантов названия этого праздника в разных языках: азерб. Novruz, пушту نوورځ — Naw wraz, курд. Newroz, тадж. Наврӯз, узб. Наврўз, Navroʻz, туркм. Новруз, Nowruz, каз. Наурыз, уйг. Норуз, кирг. Нооруз, тат.Нәүрүз / Näwrüz, тур. Nevruz, крымско-тат. Navrez / Наврез, башк. Науруз, чуваш. Нарăс .

Так как персидский язык и русский языки входят в группу индо-европейской языковой семьи, то название праздника легко читается по русски.

перс. НаВ - НоВый ; лат. NoVum, гр. Néa, англ. New

перс. РуЗ – РуС – свет; русый - светлый, вынести на русь – вынести на свет, русые волосы

по цвету от белого до светло-коричневого

Свет связан с солнцем, которое обожествляли и поклонялись ему. Из корня РуС можно выделить Р. яРи/ло, яР/ко, яРый, египеткий Ра, Ра/дуга – солнечная дуга, Ра/душие – солнечная душа, уРа – у Бога, с Богом, яРо/вой – весенний, по новому солнцу.

Как в русском языке день связан со светлым временем суток, так и, возможно, в персидском языке произошла связка корня РуЗ с понятием дня.

Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Официальный статус он приобрел в Ахеменидской Империи, как религиозный праздник зороастризма. Отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие, после которого световой день преобладает над ночью. Не имеет прямого отношения к исламским обычаям.

На территории Ближнего Востока Навруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов, распространения ислама. Не празднуется арабами.

В зороастризме этот праздник возвещает наступление лета — и отмечает ежегодное поражение Злого Духа. По зороастрийским обычаям, в полдень Нового дня приветствовали возвращение из-под земли Полуденного Духа, несущего тепло и свет.

Праздник был посвящён непосредственно огню, который древние зороастристы считали жизненной силой и поклонялись ему.

Огни разжигались повсюду, начиная с самого высокого места на крышах домов и кончая свечами на праздничных столах. В настоящее время эти обычаи частично сохранились.

После захода Солнца народ разжигает костры, поет песни, играет на национальных инструментах. Под звуки бубна организуют факельное шествие к окраине реки и там устраивают празднества. Прыгают через разведённые ими костры и купаются в реке. Более зажиточные в этот день организуют совместные трапезы для малоимущих сограждан. Прыгая через костры, они желают от природы обильного урожая, и ищут защиты от злых духов и джиннов. Прыгают через костёр даже женщины, с грудными детьми надеясь, что таким образом они в течение года будут избавлены от напастей и несчастий.

Сохранились в настоящее время и другие атрибуты этого зороастрийского праздника. Например, зороастрийцы наполняли сосуды семенами пшеницы или ячменя, заливали их водой, а затем, когда они прорастали, относили их домой, и ставили в особое место. Точно также в настоящее время оставляют на прорастание семена злаков к празднику в Азербайджане, Иране и Средней Азии. На праздничный стол кроме сладостей зороастрийцы ставили яйца — символ зарождения жизни.

Поздравляя с Наврузом – Вы поздравляете с Новым годом,

с Новым солнцем, с Новым Богом!

В Японии отмечают Хиган – первый весенний праздник. До начала Хигана японцы с особой тщательностью проводят уборку дома, особенно домашнего алтаря с фотографиями и принадлежностями ушедших предков, освежают цветы и выставляют в алтарь ритуальные кушанья. По окончании дней весеннего Хигана сразу же приходит сезон неописуемо красивого цветения сакуры. Все желающие наслаждаются этой живописной картиной, символизирующей торжество весны и обновление природы.

Религия также не обошла стороной день это время, наполнив духовным смыслом природное явление. После весеннего равноденствия в человеке просыпается биологическое начало, он становится более чувствительным и эмоциональным. Для духовного совершенствования в этот период мировые религии предлагают посты и молитвы, которые призваны найти в своем внутреннем мире источник Божественного. За 40 дней до Пасхи начинается пост, который должен очищением подготовить душу человека для принятия Благодатного Огня, который символизирует Святой Дух. Дата праздника Пасхи, которая отмечается каждый год в разное время, отсчитывалась от дня весеннего равноденствия следующим образом: 20-21 марта - первое новолуние - первое воскресенье, которое и считалось праздничным днем.

До конца XVII в. новолетие начиналось не с января, а с марта (как в древнем Риме) или с сентября (как в Византии, которая переняла этот обычай от Иудеев). С началом или в конце аграрного цикла. До 1492г., как полагают исследователи, оба новолетия существовали параллельно, но преобладал мартовский стиль. Во времена Ивана III в 1492 году (в 7000 году от «сотворения мира») начало года было перенесено на 1 сентября. Действовавшее в России летоисчисление от «сотворения мира» заменил на летоисчисление от Рождества Христова Пётр I с 1 января 1700 года.

С НОВОЛЕТИЕМ, ВЕСТОЙ,

С ВЕСНОЙ ВАС И НОВЫМ СОЛНЦЕМ !

Цивилизация циклопов?

До конца XX в. никому и в голову не приходило, что мифические циклопы существовали на самом деле. Однако сенсационная находка в Техасе (США) шокировала ученых всего мира. Дело в том, что палеонтологи Виктор Пачеко и Мартин Фрид во время отпуска в Биг-Бэнт-Кантри решили совместить приятное с полезным и обследовали одну из пещер, где и нашли останки существа ростом около 2,5 м и весом 300 кг, в черепе которого посередине лба была всего одна глазница. Возраст костей – примерно 10 тыс. лет. Ученым удалось по скелету воссоздать внешний вид существа. Надо сказать, его облик полностью соответствовал описанию мифического циклопа.

Авторам находки не раз пришлось пожалеть, что любопытство занесло их в ту злополучную пещеру – ведь сообщение об их открытии сначала восприняли как глупую шутку. Только после тщательного осмотра костей и черепа специалисты признали, что они несомненно принадлежали циклопу. Но каким образом существо из греческой мифологии попало в Техас? Что ж, либо греки еще до нашей эры умудрились побывать в Америке, либо циклопы обитали как за океаном, так и в Европе. Напомним: Гомер изображал циклопов (их еще называли киклопами) жестокими великанами и указывал, что они живут в пещерах, занимаясь разведением скота.

До американского циклопа героям греческих мифов добираться, конечно, было далеко, но Родопские горы в соседней Болгарии они могли посетить без особых хлопот. Если циклоп оказался вполне реальным существом, то почему бы не предположить, что и Минотавр – полубык-получеловек – тоже когда-то топтал эту землю?

И вот новое открытие, дающее основание как раз для подобных предположений.

21 мая 2001 г. в Родопских горах был обнаружен загадочный череп, который болгарские СМИ вскоре окрестили «мистическим черепом». Если верить автору находки, она ему сначала приснилась... Оказывается, Роману Генчеву, заядлому коллекционеру метеоритов, почти месяц снился один и тот же сон: его посылают в командировку, в выходной он идет в горы и находит череп странного существа. Все так и произошло.

Череп без промедления исследовали ученые. Первым делом они с помощью радиоуглеродного метода установили его возраст и провели анализ ДНК. Видимо, полученные данные были настолько интригующими, что их засекретили... Но в эпоху Интернета скрыть информацию о такой находке очень сложно, сообщения о ней сначала появились в сети, а затем и в ряде печатных изданий.

К сожалению, данных о возрасте черепа я не нашел, но если принять во внимание, что обнаружена только его лицевая часть, аккуратно спиленная кем-то в незапамятные времена, загадочное существо явно пало от руки человека. Может, неизвестным охотником на монстров был Тесей – легендарный афинский царь, который победил Минотавра?

Облеките найденный Генчевым череп плотью, представьте налитые кровью глаза, и у вас получится довольно жуткое существо, напоминающее гибрид человека и быка. Правда, победа над этим конкретным монстром на миф не тянет: предполагают, будто существо было небольшого роста. Однако не исключено, что череп принадлежал не взрослой особи. Следует учесть и то обстоятельство, что мы ничего не знаем о боевых качествах чудовища. Может, оно обладало способностью телепатически воздействовать на человека, плевалось ядом или орудовало под покровом темноты, нападая из засады?

Болгарские уфологи посчитали, сославшись на тест ДНК, что череп явно принадлежал внеземному созданию. Была даже выдвинута гипотеза, что он принадлежит биороботу, который заправлялся человеческой кровью: якобы в черепе имеется некое подобие центрифуги, где происходило отделение плазмы от крови.

Конечно, есть и менее шокирующие гипотезы, например, некоторые ученые считают, что это череп доисторического животного, еще не известного науке.

В 1995 г. в Южной Америке археологи также обнаружили странный череп необычной удлиненной формы, который хранится сейчас в перуанском Музее Перакаса. Ученые предполагают, что ему не менее 10 тыс. лет. Многие считают его неоспоримым доказательством посещения Земли пришельцами.

Некоторые исследователи склонны думать, что причиной подобной формы черепа является генетическая мутация, но наиболее популярна гипотеза, что удлинение произведено искусственно. По каким-то, возможно религиозным, причинам в этом районе планеты древние люди практиковали изменение формы черепа, для чего новорожденному ребенку туго перебинтовывали голову, добиваясь порой поразительных результатов. Похожие экземпляры попадаются среди черепов инков. Так что, скорее всего, никакие длинноголовые пришельцы к нам не прилетали.

А вот так называемый череп ребенка Таунга, обнаруженный в 1924 г. на северо-западе Южной Африки, по форме напоминает тыкву. Многие годы считалось, что он принадлежал обезьяноподобному существу в возрасте трех лет. Однако сравнительно недавно Ли Бергер и Рон Кларк из университета г. Витватерсранда (ЮАР) высказали предположение о принадлежности черепа не земному существу, а гуманоиду, который погиб при падении на острые камни.

Стоит упомянуть и о черепе так называемого звездного мальчика, обнаруженного в Мексике в 1920х гг., но только недавно попавшего в руки ученых. Он явно принадлежал ребенку, но довольно странному. Например, считают, что в нем могли находиться три лобные доли мозга, а не две, как у обычных людей. Великоват для ребенка и объем мозга – 1600 см3 (у взрослого в среднем – 1400 см3). Форма и расположение глазниц также необычны.

Если говорить об аномальных находках, то нельзя не вспомнить и о знаменитых хрустальных черепах. Обнаруженные в Южной Америке и других частях света, они до сих пор представляют для ученых неразрешимую загадку. Для каких целей предназначались эти уникальные изделия? Как их смогли изготовить?

В 1927 г. на раскопках древнего храма майя в британском Гондурасе (сейчас Белиз) был обнаружен самый знаменитый из них, получивший впоследствии название череп Митчелл-Хеджес, или Череп Рока. По рассказам Анны, приемной дочери известного британского археолога Митчелла-Хеджеса, которая и нашла его, в первые же дни после «общения» со своей удивительной находкой у нее стали возникать поразительные видения.

Она словно переносилась во времена древних майя, наблюдала за их жизнью, ритуалами, видела цветущие города. Уже в 1927 г. было высказано предположение, что череп каким-то непостижимым образом мог хранить информацию о тех временах, когда этот шедевр создавался.

В 60х гг. XIX в. в Мексике нашли хрустальный череп, хранящийся с 1898 г. в Британском музее, который исследователи считают упрощенной копией черепа Митчелл-Хеджес. В отличие от Черепа Рока, у которого нижняя челюсть выполнена отдельно, он монолитный.

Оба черепа, по оценкам специалистов, являются женскими и по своим параметрам практически соизмеримы с настоящими. Были предприняты попытки воссоздать облик тех таинственных дам, которые послужили образцами для создания этих уникальных предметов. Хотя реконструкции лица по черепу проводились в двух разных учреждениях, они дали схожие портреты индейской девушки. Кем она была? Молодой царицей сгинувшей в пучине Атлантиды или дочерью правителя индейцев майя?

Главной загадкой хрустальных черепов является филигранность их исполнения. По мнению некоторых экспертов, сделать подобные шедевры без применения современных технологий невозможно. Например, специалист из известной фирмы «Хьюлетт-Паккард», исследовавший Череп Рока, заявил, что по всем законам кристаллографии череп должен был расколоться еще в начальной стадии обработки исходного материала.

Один из ученых подсчитал, что на изготовление подобного черепа требовалось не менее 7 млн часов. Конечно, после таких заявлений специалистов возникла гипотеза, что черепа – дело рук пришельцев (видимо на нашей планете им больше нечем было заняться).

Мне лично больше по душе мнение, что к изготовлению хрустальных черепов причастна высокоразвитая земная цивилизация, погибшая в каком-то глобальном катаклизме. О том, что она существовала (возможно даже не одна!), свидетельствуют камни Ики, пирамиды, обнаруженные в Крыму, уникальная каменная карта, найденная на Урале, и многие другие артефакты.

Не стоит забывать, что история цивилизации на Земле знает немало примеров различных аномальных курьезов. Например, Роберт Рипли, открывший по всему миру сеть своих музеев, в 1930 г. сфотографировал в Маньчжурии китайца с рогом на макушке, а в газете «Аргументы и факты» в свое время была опубликована фотография бабушки с рогами, в Ботсване есть племя «людей-страусов», у которых на ногах всего по два пальца (синдром клешни).

Многие представители рода человеческого до сих пор умело уродуют себя сами. Вспомним бирманских женщин, удлиняющих себе шеи с помощью колец. Наконец, заглянем в Кунсткамеру, где заспиртованы отнюдь не пришельцы.

Мы еще очень мало знаем об истории нашей планеты и жизни на ней. В последнее время я все чаще прихожу к выводу, что на Земле существовало многое из того, о чем нам рассказывают мифы, легенды и сказки. Великаны, циклопы, гномы, драконы (уцелевшие динозавры) – все они когда-то жили на нашей планете, но были истреблены человеком. Может, через 10 тыс. лет найденный нашими потомками череп коровы тоже покажется им очень странным

Почему САНСКРИТ так похож

на РУССКИЙ ЯЗЫК .

По рассказу ныне уже покойной Натальи Романовны Гусевой, в 1964 году в СССР прибыл известный, индийский санскритолог Дурга Прасад Шастри

(दुर्गा प्रसाद शास्त्री). Пробыв в Москве месяц, учёный решил, что русские говорят на какой-то из форм санскрита. К такому выводу его сподвигло множество фонетических соответствий русских и санскритских слов при одновременном совпадении их смысла.

– Почему, например, одни слова, такие как «вам», «вас», «нас», «те», «то», – удивлялся Шастри, – просто одинаковы в обоих языках, а другие местоимения крайне близки, и русским «свой», «тот», «этот» в санскрите соответствуют «сва» («свая»), «тад» («тат»), «этад» («этат»)? Вечные понятия жизни и смерти тоже оказались сходными словами: «живой», «живо» – «дживан», «джива», а «мертвый» – «мрыттью». Оказалось также, что русским приставкам «про-», «пере-», «от-», «c(co)-, «нис (низ)-» соответствуют в санскрите «пра-», «пара-» (pr), «ут-» «са (сам)-», «нис(ниш)-». А отсюда вытекает и несомненное сходств множества форм. Например, слов «проплывает» соответствует в санскрите प्रप्लवते «праплавате», а «переплывает» – परिप्लवते «париплавате».

Сходные соответствия санскритолог наблюдал и в передать – параде, пердеть-пардате, пропить – прапити, отпасть – утпад(т), открытый – уткрита, отчалить – утчал, совпадение – сампадана, собратья – сабхратри, отдать – ут(д)да, ниспадать – нишпад. Он даже установил, что и слово «семья» сопоставимо с caнскритским глаголом «самья», который в санскрите означает «держаться вместе». Поспрашивав у других индийцев, Наталья Гусева узнала, что те тоже удивляются сходству русских глаголов «быть», «будить», «стоять», «сушить», «варить», «печь», «падать», «реветь» и без труда узнают в них санскритские корни «бху», «будх», «стха», «шуш», «вар», «пач», «пад», «рав». Очень радуются они, услышав в советских булочных слово «сушка», так как знают его соответствие «шушка», а сухарь переводится как сухан (सूखन).

Словам «грива», «весна», «дева», «мясо», «тьма», «мышка», «день» существуют соответствия в виде ग्रीवा [грива] – ‘задняя часть шеи’, vsTt [васанта] – ‘весна’, देवी [дэви] – ‘дева, принцесса’,मांस [мамса] – ‘мясо’, तम [тама], मूषक [муcака], दिन [дина]…

С той поры востоковед, доктор исторических наук, Наталья Гусева, которая сопровождала Шастри в его поездке по стране и помогала ему в качестве переводчика (правда, тогда ещё не с санскрита, а с английского), и её индийская подруга Амина Ахуджа – профессор русской литературы Делийского университета имени Джавахарлапа Неру – занялись поиском «тайных истоков видимых рек», то есть, пропагандой арктической гипотезы прародины индоевропейцев.

Гипотеза эта впервые была сформулирована в 1903 году известным политическим деятелем Индии Бал Гангадхаром Тилаком в книге «Арктическая родина в Ведах». Гусева же и её единомышленники решили найти подтверждение этой гипотезе в поисках санскритской топонимики на русском севере. За эти поиски сторонники гипотезы, такие как, например, доктор философских наук Валерий Никитич Дёмин, кандидат исторических наук Светлана Васильевна Жарникова были объявлены расистами и подверглись критике со стороны учёного сообщества. Под раздачу попал даже выдающийся русский лингвист, славист, филолог, академик РАН Олег Николаевич Трубачёв, который не имел к «гиперборейщикам» никакого отношения,

а просто говорил о близком родстве и теснейших контактах между славянами и индоариями в Северном Причерноморье. Этого было достаточно, чтобы академика причислили к националистам. Аргументом критиков было то, что нигде, кроме России и Индии подобные теории даже на ум никому не приходят.

Теперь уже мало кто помнит, что с конца 18-го столетия британские учёные, не ставшие ещё тогда пресловутыми, решили, что предком всех развитых языков является санскрит. Эта мысль впервые пришла английскому чиновнику в Индии Вильяму Джонсу, который в 1788 году издал книгу «Санскритский язык» (The Sanscrit language). В ней он и запустил в мир идею об индоевропейской языковой семьи. После того, как Джонс помер от цирроза печени, его работу продолжил немецкий писатель Фридрих фон Шлегель, который, сравнивая между собой санскрит, персидский, греческий и немецкий, пришёл к выводу об общности их происхождения. Первым же, кто понял, что индоевропейским первоязыком бы вовсе не санскрит, стал Август Шлейхер. Он-то и начал реконструировать первоязык. Начиная со Шлейхера санскрит ставили в индо-арийскую группу, но всё равно считали одним из древнейших языков. русский же выводили от древнеславянского, возникшего, по мнению большинства зарубежных лингвистов в середине I тысячелетия нашей эры.

Языковое древо по Шлейхеру выглядело следующим образом: ствол этого дерева представлял некий индоевропейский язык, который сначала разделился на арио-греко-кельтскую и славяно-балто-германскую макроветви. Первая разделилась сначала на арийское и Греко-иткло-кельсткое направление, а потом на греческую ветвь и итало-кельтскую, из которой вышли кельтские и италийские. В числе последних была и латынь.

Вторая же макроветвь разделилась сперва на германское и балто-славянское направление, и лишь в последнюю очередь, если верить Шлейхеру, из неё выделились славянские языки.

Член Русского Географического общества Светлана Васильевна Жарникова (27 декабря 1945, Владивосток — 26 ноября 2015, Санкт-Петербург) до самой смерти продолжала приводить неопровержимые доказательства родства северных диалектов русского языка и санскрита.

Чего же так испугались хранители чистоты науки? Дело в том, что «гиперборейщики» вплотную подошли к разгадке русско-санскритской тайны. Единственный порог, который они не смогли переступить, это опубликовать вывод о том, что санскрит произошёл от русского. За такой вывод в советское время их бы поисключали из партии, а в недавние годы торжества демократии могли бы даже засадить за решётку. Лишь неофициально в узком кругу учёные осмеливались говорить о том, что санскрит является развитием одного из акающих праславянских диалектов.

Как же обстоит дело на самом деле? На самом деле санскрит стал одним из последних диалектов, отколовшихся от нашего языка. Почему не наоборот? Почему не русский произошёл от санскрита? Всё дело в том, что санскритские слова происходят от более поздних вариантов наших слов, в то время как германские, армянские, кельтские и даже балтийские слова происходят от более ранних их форм.

Возьмём, например, слово «снег». На санскрите он называется ғима (हिम), то есть, почти как русская зима. Известно ведь, что в русском З образовалось от Г. Поэтому в таких словах, как князь/княгиня эти два звука до сих пор чередуются. Слово हिम родственно армянскому ձմեռն, литовскому žiema, латвийскому ziema, латинскому hiems и древнегреческому χεῖμα. Однако в германских языках, отколовшихся от нашей древней языковой общности гораздо раньше, английское snow, голландское sneeuw, датское sne, норвежское snø и шведское snö происходят от более раннего синонима Сьнойгос. Основой этого слова было сьнойг-, а -ос было окончанием мужского рода для номинатива, то есть, говоря по-русски, именительного падежа. В древнегерманском Сьнойгос назывался snaiwaz, а -ос там превратилось в -az. Наличие двузвучия -ai– говорит нам о том, что германский язык отделился от нашего не только до выпадения -ос, но даже до монофтогизации дифтоногов, то есть, до ободнозвучивания двузвучий, которое произошло примерно в ХХ веке до нашей эры. В германских языках это самое окончание -az выпало довольно поздно. Так, в готском, существовавшем в середине I тысячелетия нашей эры, -az превратилось в -s, и снег обозначался как snaiws. В русском же языке сьнойгос со временем превратился в снег, а ғима стала зимой.

Само наличие снега в санскрите, распространённом в Индии, где этого снега не наблюдается даже самой лютой зимой, когда температура опускается по ночам до +18°, свидетельствует о том, что люди, на нём говорившие, этот снег когда-то видали, а одинаковость звучания этого слова с нашим позволяет сказать, что видели они его не на вершинах Гималаев, когда шли в Индию, а наблюдали его вместе с нами. Если бы слово это возникло уже в Индии, то снег в санскрите назывался бы манку или пани как называется он сейчас, соответственно, на телугу и тамильском или бы этого слова не было вообще, как нет его в таких дравидских языках, как тулу или каннада (не путать с Тулой и Канадой). Арийцы, кстати говоря, применили слово ғима и для увиденного ими в Индии цветка лотоса.

Важным показателем времени обособления отдельного языка от общего является также наличие или отсутствие в нём палатальных согласных. В ходе процесса, называемого на учёной фене палатизацией, заднеязычные согласные переходили в мягкие шипящие. Так, «к» переходила в «ч», «дж» переходило в «ж», а «х» в «ш». До этого перехода, например, глагол «чати», от которого происходят сегодняшние слова «початый», «начатый», «час» и «часть», и который в те времена означал «отрезать», звучал как [катей]. Потомком этого «катей» в английском языке является неправильный глагол to cut, который Джон Хокинс ошибочно считал элементом догерманского субстрата. В санскрите же этот глагол звучит как छदि [чати], то есть, точно также, как и в нашем. Это также свидетельствует о том, что санскрит отделился от нашего языка позже германских. Кроме того, окончание «-тей» в этом санскритском слове уже сменилось на «-ти», что лишний раз свидетельствует о позднем обособлении санскрита.

Ещё одним свидетельством позднего отделения санскрита от нашего некогда общего языка является числительное «четыре», звучащее на санскрите как चतुर् (чатур). Давным-давно, когда от нашего языка ещё не отделились ни германские, ни романские, ни армянский, ни греческий, это числительное звучало как кветвор. В германских языках начальное «кв» превратилось в f, в греческом в τ, в кельтских в p и лишь в санскрите, славянском и латышском начальный звук звучит как [ч].

Происхождение числительного «семь» связано с глаголом «(на)сыпать», который тогда звучал как съптей. И когда ёмкость была полна, говорили «съптън», то есть, насыпан. то есть, семь означало полную ёмкость. На санскрите семь так и звучит как सप्त (саптан), а в германских языках «п» по закону Гримма превратилось в «ф», вследствие чего получилось староанглийское «seofon». Однако, оказавшись между двумя гласными, «ф» превращалось то в «v» как в новоанглийском «seven», то в «b» как в немецком «sieben».

Ещё одним обоснованием позднего отделения санскрита от древнерусского языка является слово «ребёнок».

В санскрите существует слово रेभति (ребхати), обозначающее кричать и реветь. Правда, для того, чтобы реветь по-звериному, в санскрите существовала слово रव (рава), а для того, чтобы рыдать по-взрослому – слово रोदन (родана). Но именно от глагола ребхати происходило существительное रेभ (ребха), то есть, рёва, и причастие रेभण (ребхана), то есть, ревущий. Во всех же других языках, отколовшихся от нашего на более ранних этапах истории, ребёнок называется плодом чрева и происхождение слов, обозначающих ребёнка, тесно связано со влагалищем. Так, всем известно английское слово cunt. Происходит оно от древнегерманского kuntōn. От этой же самой п...ды происходит и древнегерманское слово kindą, от которого произошли все германские киндеры. Более того, от блее раннего варианта этого слова происходит и греческий γένεσις, и латинский gēns, как впрочем и латинское cunnus, означающёё всё тот же женский половой орган. И лишь в русском и санскрите ребёнок происходит от детского рёва.

Наряду со словом «ребёнок» для обозначения этого же понятия применяется сейчас также и слово «дети», имеющее в единственном числе редко сейчас употребляемую форму «дитя». Слово это происходит от дэхти общего предка с санскритским словом धयति (даяти), имевшим значение «сосать». От этого же предкового слова происходит и слово «доить».

=0=0=

Аустерлиц: бои местного значения

Мы бойцы великой рати!

Дружно в битву мы пойдем.

Не страшась тупых проклятий,

Трудный путь ко счастью братии

Грудью смелою пробьем!

Юность, светлых упований

Ты исполнена всегда:

Будет много испытаний,

Много тяжкого труда.

Наши силы молодые

Мы должны соединять,

Чтоб надежды дорогие,

Чтобы веру отстоять.

(Д. Мережковский, август 1881)

Дружно в битву мы пойдем.

Не страшась тупых проклятий,

Трудный путь ко счастью братии

Грудью смелою пробьем!

Юность, светлых упований

Ты исполнена всегда:

Будет много испытаний,

Много тяжкого труда.

Наши силы молодые

Мы должны соединять,

Чтоб надежды дорогие,

Чтобы веру отстоять.

(Д. Мережковский, август 1881)

Величайшие битвы истории. Итак, Великая армия двинулась в поход, чтобы где-то там, на чужой земле, сразиться с армиями Австрии и России, купленными Англией на английское золото. Организация продвижения таких огромных масс людей была безупречна. Так, корпус маршала Бернадотта двигался из Ганновера на Вюрцбург. Причём он должен был идти через территорию княжества Ансбах, принадлежавшего юрисдикции Пруссии.

Посредственности и таланты

Корпус маршала Мармона двигался из Голландии и так же на Вюрцбург. Таким образом, на левом фланге французской армии собралось 60 000 чел. Теперь оба корпуса начали движение к Мюнхену.

Прочие корпуса шаг за шагом окружали Ульм, где их дожидался фельдмаршал-лейтенант барон Макк фон Ляйберих, имея под своим командованием 60 000 чел. Наполеон имел возможность познакомиться с ним в Париже, где он находился в качестве военнопленного, и высказался о нём так:

«Макк – это самый посредственный человек из числа встреченных мною. Преисполненный самомнения и самолюбия, он считает себя на всё способным. Теперь он без всякого значения; но желательно было бы, чтобы его послали против одного из наших хороших генералов; тогда пришлось бы насмотреться на интересные вещи. Мак высокомерен, вот и всё; это один из самых неспособных людей, да вдобавок он ещё несчастлив.»

Удивительно, как всё-таки распоряжается с людьми судьба: посредственностей очень часто сначала возносит высоко, чтобы потом… сбросить их в грязь. И вот это один из показательных к тому примеров.

Дж. Рава. Австрийская пехота в 1805 г. Слева егеря, справа – гренадеры

Между тем маршал Ней разбил австрийцев в бою при Эльхингене, за что впоследствии получил герцогский титул, и эта его победа позволила запереть австрийскую армию Макка в Ульме. Правда, часть войск вырвалась из окружения, включая кавалерию. Мюрата послали за ними в погоню. Тем не менее 25 000 австрийцев по-прежнему оставались в Ульме как в ловушке, и 17 октября нервы у Макка не выдержали, 20 октября он и его 25 000 чел. капитулировали, при этом Наполеону было сдано ими 60 пушек и 40 знамён. Правда, находившиеся в Ульме эрцгерцог Фердинанд и генерал Шварценберг с 2 тыс. кавалеристов ночью смогли вырваться из окружения и ушли в Богемию. Наполеон 21 октября в своём обращении к войскам написал:

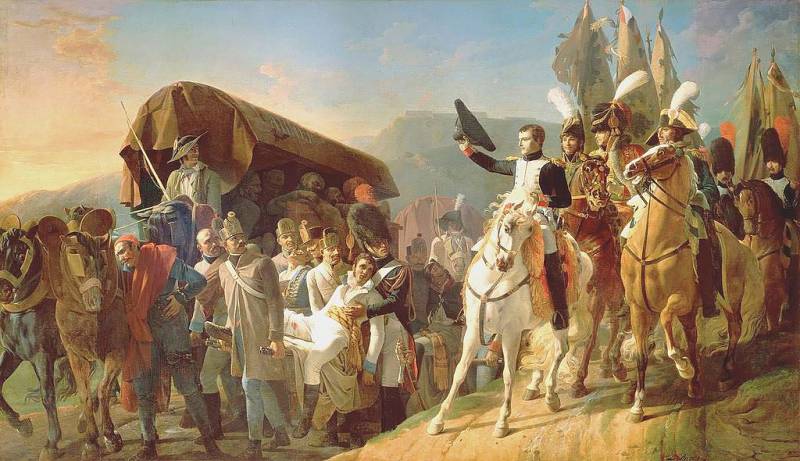

«Солдаты Великой армии, я обещал вам большое сражение. Однако благодаря дурным действиям противника я смог добиться таких же успехов без всякого риска… За пятнадцать дней мы завершили кампанию.»

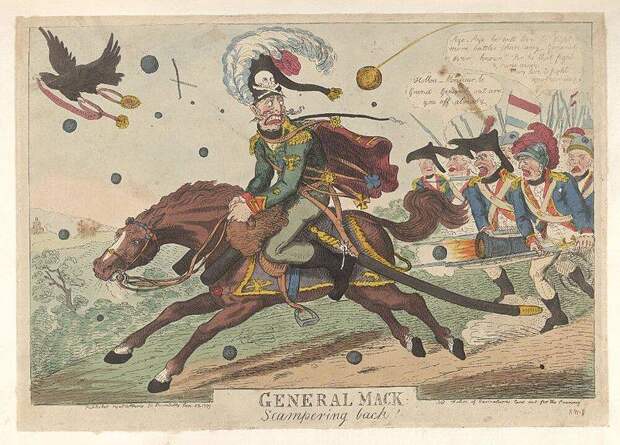

Макк спасается бегством. Эстамп. Бодлеанская библиотека, Оксфордский университет

Случившаяся катастрофа стала настоящим позором для австрийцев. Макка Наполеон отпустил, и он, вернувшись к своим, был лишён чинов и наград, приговорён к 20 годам тюремного заключения. Лишь в 1819 г. он получил помилование, после чего вышел в отставку и умер в 1828 г. в Санкт-Пёльтене.

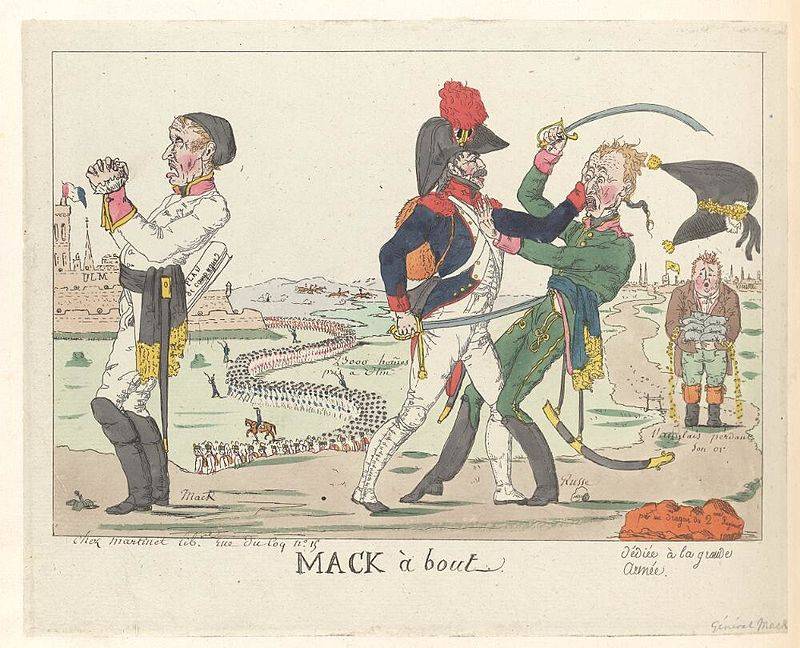

Ещё одна английская карикатура на Макка. Бодлеанская библиотека, Оксфордский университет

Затем Мюрат настиг генерала Вернека и принудил его к сдаче с 8000 чел., 50 пушками и 18 знамёнами.

Слишком уж резонансным событием стала капитуляция армии Макка при Ульме. Так что карикатур на него нарисовано было очень много. Бодлеанская библиотека, Оксфордский университет

Удар за ударом и ещё удар!

Эрцгерцога Иоганна французы вместе с артиллерией, фурами и тысячей солдат догнали и затем взяли в плен 20 октября в Фурте, около Нюрнберга. То есть армия Австрии таяла словно весенний снег под солнцем…

Впрочем, были для Наполеона и огорчительные известия. Так, 1 ноября он узнал о проигранном Трафальгарском сражении. И тут уж ничего поделать он не мог. Зато, узнав о капитуляции австрийцев в Ульме, король Пруссии, и без того сильно колебавшийся в отношении выбора на чью сторону встать, совсем растерялся, не решился примкнуть к антифранцузской коалиции и все было начатые военные приготовления оставил.

Адмирал Нельсон. Эбботт, Лемюэль Фрэнсис (1760-1802). Национальный морской музей

Между тем Наполеон, продолжая развивать успех, направил в Тироль 6-й корпус Нея вместе с 7-м корпусом Ожеро.

Соответственно, 1-й и 2-й корпуса Бернадотта и Мармона вместе с баварцами прикрывали его правый фланг, а в центре находились Мюрат и Даву, Сульт и гвардия, которые шли на Вену.

Мейссонье, Жан-Луи-Эрнест (1815-1891). Наполеон и его штаб. Коллекция Уоллеса. Лондон

Что касается 5-го корпуса Ланна, то он прикрывал левый фланг. Австрийцы, отступая, оставили ему город Браунау со всеми складами.

Правда, оставались австрийские войска Кинмайера и Мерфельдта, которые начали движение на соединение с Кутузовым, который, в свою очередь, не пошёл в сторону Вены, а направился в Моравию на соединение с корпусом Буксгевдена.

Наполеон отдаёт дань мужеству солдат после битвы при Ульме, Дебре, Жан-Батист (1768-1848). Музей Мармоттан-Моне, Париж

Преследователь и преследуемые

Между тем Наполеон 4 ноября достиг Линца, а уже 6-го приказал маршалу Мортье принять командование временным корпусом, созданным на левом берегу Дуная. Под его началом оказались: дивизия Газана, перешедшая Дунай в Линце, и дивизии Дюпона и Дюмонсо, которые шли к нему вниз по реке. На левой стороне Дуная Мортье, таким образом, имел 16 000 чел. С этими силами ему предстояло отрезать Кутузову путь на север. В любом случае дорога на Вену для французов была теперь открыта, а это для Наполеона было самым главным.

У Кутузова в это время было 40 000 чел. под началом Багратиона, Дохтурова, Мальтица, Милорадовича и Эссена. Генерал-квартирмейстером его армии был австриец фельдмаршал-лейтенант Шмитт, весьма компетентный штабной офицер. Кутузов, зная, что под началом у Мортье имеется лишь одна дивизия, решил напасть на неё и уничтожить до подхода главных сил. План атаки был разработан Шмиттом, который предложил войскам Милорадовича атаковать дивизию Газана с фронта, тогда как остальные силы должны были совершить обходный манёвр, зайти ей в тыл и отрезать все пути к отступлению.

И вот 11 ноября на левом берегу Дуная разыгралось ожесточённое сражение. Всё шло по плану, и дивизия Газана понесла большие потери, но тут ей на помощь подошла дивизия Дюпона. Сам фельдмаршал-лейтенант Шмитт в бою погиб, и вместо него на должность генерал-квартирмейстера Кутузова был назначен другой австриец, генерал-майор Вейротер.

После этого Кутузов продолжил отход в направлении Брюнна (нынешнего Брно), навстречу шедшей из России второй русской армии.

Иоахим Мюрат. Жерар, Франсуа Паскаль Симон (1767-1815). Версаль

Тем временем Мюрат подошёл к воротам Вены, обманом захватил Таборский мост через Дунай. И… Вена капитулировала! Наполеон вошёл в город и вместе со своей гвардией расположился в Шёнбруннском дворце. Мюрату было приказано продолжать преследование Кутузова, а Мармону перерезать дорогу в Италию, проходившую через горы. Что касается добычи, взятой в арсеналах Вены, то о ней можно было сказать лишь только то, что она была просто… «огромной».

Мюрат тем временем решил атаковать русский арьергард под командованием Багратиона и бросил в атаку гренадеров Удино и лёгкую пехоту Леграна. При этом Удино был в очередной раз очень серьёзно ранен, недаром его прозвали самым израненным маршалом Франции, и вышел из строя. Багратион в том бою потерял 1200 чел., 12 пушек и более сотни повозок, но сумел-таки отход Кутузову обеспечить. Это как раз тот самый момент, который был описан у Льва Толстого в романе «Война и мир», где было показано действие батареи капитана Тушина у деревни Шенграбен. В общем, противники разошлись и теперь могли приготовиться к решительному бою.

Наполеон перед Аустерлицем. Иллюстрация Дж. Рава

Наполеон своей штаб-квартирой выбрал городок Брюнн, а вот оба союзных императора – его противники, расположились в Ольмюце. Таким образом, для предстоящего сражения при Аустерлице сложились все условия. И эта битва должна была стать решающим событием Большой игры, в которой жизнями десятков тысяч людей играли всего лишь три императора!

Свежие комментарии