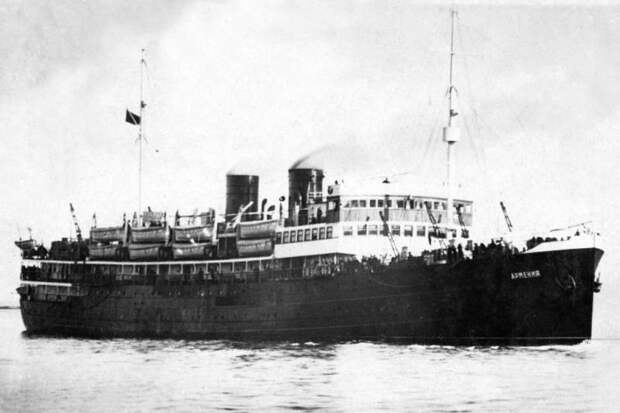

Гибель теплохода «Армения». Военное преступление на Черном море

Морская эвакуация

Начало Великой Отечественной войны заставило военно-морской флот поставить на медицинскую службу множество судов различного класса, сыгравших затем весомую роль в эвакуации раненых. Так, на Черноморском флоте корабли вывезли в тылы 412 332 раненых и больных, на Балтийском флоте – 36 273 и на Северном – 60 749. Объем перевозок, как видим, был просто гигантским, и только госпитальными (санитарно-транспортными) судами обойтись было невозможно. Поэтому привлекали временно выделяемые корабли и военные суда, тем более что в среднем на каждом флоте имелось не более 12-13 специализированных кораблей. К примеру, на Черноморском флоте за весь период войны в эвакуации участвовало 273 корабля, из которых специализированными госпитальными были лишь 13. Для военно-медицинских нужд переделывали пассажирские лайнеры «Грузия», «Украина», «Крым», «Аджария» и «Армению» (затем трагически погибшую).

Типовой переделкой в плавучий госпиталь было удаление первоклассных перегородок, перекраска (нередко в деформирующую маскировку) и организация на корабле операционной с перевязочными пунктами. Так, теплоход «Львов» после подобной адаптации имел в штате 5 врачей, 12 медсестер и 15 санитаров — за годы войны эвакуировал почти 12,5 тысячи раненых за 35 рейсов. Нетрудно подсчитать, что за один раз корабль забирал с берега около 340-360 человек, что не превышало максимальную вместимость в 400 больных. Рекордсменом среди санитарных транспортов является теплоход «Абхазия», успевший до середины 1942 года почти 31 тыс. человек всего за 33 рейса. Также достоверно известно, что однажды за рейс корабль смог эвакуировать сразу 2085 человек – это также было рекордом.

В литературных источниках даже приводятся данные о состоянии эвакуируемых – в санитарных транспортах первой линии на каждые 5 человек только 1 был лежачим, остальные – ходячими. В кораблях второй линии подобное соотношение уже было 50% на 50%. В большинстве случаев эвакуации на судах подлежали все без исключения больные (даже легкораненые), так как требовалось оперативно подготовить резервы коечного фонда в госпиталях. В районе Одессы и Севастополя на медицинские корабли эвакуируемые поступали сразу с фронта, минуя полевых госпиталя, что требовало оказания первой медпомощи уже на борту. В операционных и перевязочных останавливали кровотечения, обрабатывали раны, выводили из шока, накладывали шины и гипс, а также проводили трансфузию физраствора и глюкозы. Особый уход был за больными с контузиями и ушибами головного мозга, а также проникающими ранениями живота и черепа. Несчастные с такими ранениями тяжело переносили качку, поэтому их размещали в центральной части судна на удалении от машинного отделения. В связи с тем, что суда первой линии нередко забирали с берега в 2-4 раза большее количество раненых (из-за этого соотношение лежачих и сидячих было 1:5), организовывались специальные корабельные медицинские группы. В состав входили 2-4 врача, 4-8 фельдшеров или сестер, 16-25 санитаров и 1 интендант.

Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что общий объем медицинской помощи на госпитальных кораблях был невелик – это объяснялось краткосрочностью эвакуации, а также перегруженностью ранеными части кораблей. Одним из таких стало судно «Армения», которые при штатной вместимости в 400 раненых, 7 ноября 1941 года приняло на борт около 5000-7000 человек.

80 выживших из 7 тысяч

В свой последний путь теплоход «Армения» вышел 6 ноября из Севастополя в Туапсе, предварительно взяв на борт раненых и больных, личный состав госпиталей флота (около 250 человек), а также руководителей медслужбы Черноморского флота и флотилий (60 человек). Изначально погрузка в Севастополе проходила 3, 4 и 5 ноября на танкеры «Туапсе» и «Иосиф Сталин», а затем только на «Армению». Но так как дата выхода танкеров не была четко определена, пришлось всех переместить сразу на теплоход. В общей сложности на судне был личный состав пяти военно-морских госпиталей, одного базового санатория, санитарно-эпидемиологической лаборатории, 5-го медсаноряда и части санитарного отдела Черноморского флота. Как и требовали правила безопасности, корабль вышел в море вечером 6 ноября, неожиданно зашел на внешний рейд Балаклавы, чтобы взят на борт сотрудников НКВД и личный состав местных госпиталей. Той же ночью «Армения» приходит в Ялту, где забирает своих последних пассажиров – общее количество человек на борту на тот момент, по разным данным, варьируется от 5 до 7 тыс. Далее следовало 7 ноября, как стемнеет, уйти в пункт назначения Туапсе. Но капитан корабля Владимир Плаушевский неожиданно выходит в море с самого утра.

В 11 часов 45 минут недалеко от берега около Гурзуфа судно торпедирует немецкий бомбардировщик-торпедоносец He-111. Корабль уходит на дно всего за четыре минуты. Было выпущено как минимум две торпеды, одна из которых попала в носовую часть корабля. Среди вариантов рассматривается предположение, что атаковали «Армению» сразу два «Хейнкеля», сбросив по две торпеды каждый. По другой версии, санитарное судно уничтожили бомбами восемь «Юнкерсов», о чем свидетельствует выжившая в том аду крымчанка Анастасия Попова. Она слышала во время атаки несколько взрывов, только чудом не пострадала и успела выпрыгнуть за борт. Также есть свидетельства наблюдателей, которые с Крымских гор видели кружащие самолеты вокруг «Армении» и даже слышали крики несчастных – настолько корабль был близко к берегу перед гибелью. Стоит сказать, что корабль не был в море один – его прикрывали два сторожевых судна, которые либо удалились от охраняемой «Армении», либо из-за молниеносной атаки ничего не успели сделать.

Потопленный в Сухарной балке Севастополя советский санитарный транспорт «Абхазия». Судно было потоплено 10.06.1942 г. в результате немецкого авианалета попаданием бомбы в кормовую часть. Фото: waralbum.ru

В итоге они смогли спасти всего 80 человек (по другим данным, 8). Безусловно, санитарный корабль имел опознавательные знаки, однозначно оповещающие противника о состоянии пассажиров. Но также на борту была пара 45-мм зенитных орудий, охранение из сторожевых кораблей и, по некоторым данным, «Армению» прикрывала даже пара истребителей. Все это дало отдельным историкам повод для формального оправдания военного преступления люфтваффе, в ходе которого погибли около 7 тыс. человек. Это, кстати, гораздо больше, чем в резонансных катастрофах «Титаника» и «Лузитании».

Безусловно, важнейшей ошибкой командования был опрометчивый приказ о выходе в море утром, когда ранее на Черном море были прецеденты варварского отношения немцев к санитарным транспортам: летом корабли «Чехов» и «Котовский» были атакованы с воздуха, находясь под флагами Красного Креста. Вопрос только в том, чей это был приказ? Сам командир корабля капитан-лейтенант Владимир Плаушевский на выход в море ранним утром не осмелился бы – он был опытным мореплавателем и успел на «Армении» перевезти с 10 августа 1941 года (дата передачи корабля военным) около 15 тыс. раненых.

Одной из причин раннего выхода в Туапсе могли быть провокационные слухи о наступлении немцев на Ялту. Но немцы появились в городе только 8 ноября. Возникают вопросы и о причинах неожиданного захода корабля на внешний рейд Балаклавы, где «Армения» забрала сотрудников НКВД. По одной из версий, чекисты с собой взяли ценности из музеев и архивов Крыма.

В 2000-х годах украинцы предприняли попытку отыскать на морском дне «Армению», выделили 2 млн. долларов и привлекли для этого директора Института океанографии штата Массачусетс Роберта Балларда. С батискафом исследовали огромный участок акватории, но санитарного судна не нашли. Среди находок поисковиков оказались 494 исторических объекта, ранее нигде не фигурировавших: древнегреческие суда, подводные лодки, самолеты и корабли двух мировых войн, а также советский противолодочный вертолет с экипажем внутри… Одной из причин тщетных поисков мог быть сложный рельеф дна в районе Гурзуфа, изобилующий провалами, в один из которых могла соскользнуть тонущая «Армения». По другой версии, командир судна получил приказ плыть не в Туапсе, а возвращаться в Севастополь. 7 ноября 1941 года в 2.00 Сталин подписал «Директиву Ставки ВГК № 004433 командующим войсками Крыма, Черноморским флотом о мерах по усилению обороны Крыма», в которой главной задачей Черноморского флота была активная оборона Севастополя и Керченского полуострова всеми имеющимися силами. Вывозить несколько тысяч человек личного состава военных госпиталей в Туапсе в данном случае было как минимум нецелесообразно. Не исключено, что «Армения» повернула на Севастополь и была потоплена где-то западнее предполагаемого ранее места – примерно на траверзе мыса Сарыч. Украинская миссия в этом районе поиски не организовывала.

Гибель «Армении» серьезно обескровила медицинскую службу Черноморского флота: потеряли как руководящий состав, так и врачей, фельдшеров и медсестер севастопольских и ялтинских госпиталей. В дальнейшем этот негативно сказалось на возможностях медицинской службы оказывать помощь раненым и больным. Эхо затонувшей «Армении» еще долго ощущали на фронтах Великой Отечественной войны.

127 мм: золотой стандарт для морских снайперов

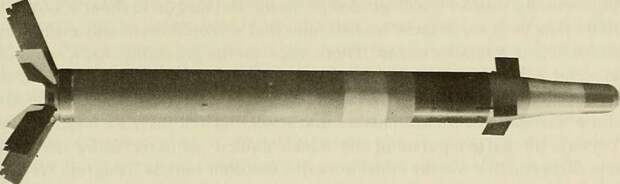

127-мм управляемый снаряд с лазерным наведением, разработанный в 1970-х годах в центре NSWC, Дальгрен. Фото: flickr.com

Летающие ломы

В современном высокоточном боеприпасе 127-мм калибра сложно узнать артиллерийский снаряд. Это скорее малогабаритная ракета «поверхность-поверхность». К примеру, снаряд NGP (Navy Guided Projectile) от Lockheed Martin в длину вытянулся на 1,37 метра и способен улететь на 120 километров. Фактически с классическим снарядом NGP его роднит только способ запуска через ствол орудия.

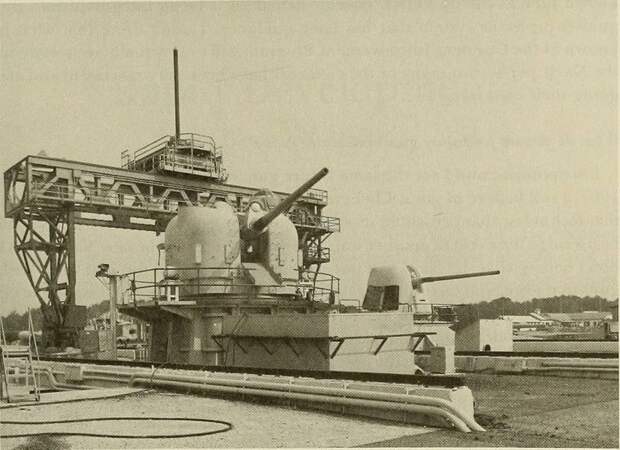

Одними из первых озаботились высокоточными снарядами в форм-факторе 127 мм американцы, когда в 70-х годах прошлого столетия разработали корректируемый боеприпас с лазерным наведением. Работы тогда проводились в Научно-исследовательском центре проблем надводной войны Военно-морского флота NSWC (Naval Surface Warfare Center). Это была разработка для пятидюймового морского орудия Mk45, которое только-только на тот момент появилось в поле зрения. Сейчас около 260 кораблей по всему миру вооружены различным модификациями этого орудия, последняя из которых Mod4 имеет ствол длиной в 62 калибра. Примечательно, что при максимальной скорострельности в 20 выстрелов в минуту обычными снарядами пушка может вести огонь управляемыми боеприпасами по 10 штук в минуту.

Если взять примерную стоимость одного «умного» снаряда MS-SGP (о нем будет идти речь далее) в 55 тыс. долларов, то нетрудно подчитать, что меньше чем за 120 секунд Mk45 выпустит в небо миллион «зеленых». Конечно, никто в здравом уме на такое не пойдет в мирное время, но сама потенциальная возможность впечатляет. При этом, в отличие от сухопутных артиллерийских артсистем с дорогостоящими высокоточными снарядами, для корабельных 127-мм снарядов гораздо проще найти достойную цель на акватории.

Американская 127-мм корабельная универсальная артиллерийская установка ВАЕ Systems Mk 45 Mod 4 с длиной ствола в 62 калибра на корабле ВМС США. Фото: forums.eagle.ru

Но вернемся к краткой истории пятидюймовых снарядов. В 90-х годах в ВМС США стартовала программа по активно-реактивному снаряду ERGM (Extended Range Guided Munition), наведение которого осуществлялось посредством GPS и инерциальной навигационной системы INS. Этот снаряд имел круговое вероятное отклонение в 20 метров и способен был улететь за счет твердотопливного ракетного двигателя в хвосте на 117 километров. Игрушка оказалась очень дорогой – основной разработчик Raytheon за двенадцать лет работы потратил на снаряд более полумиллиарда долларов, но необходимого ВМС уровня надежности так и не достиг. В 2000-х годах на основе наработок по ERGM в фирме ATK (Alliant Techsystems Missile Systems Company) приступили к проекту BTERM (Ballistic Trajectory Extended Range Munition), который, как показало будущее, также оказался тупиковым.

Разработчики стремились сочетать полет снаряда по высокоскоростной баллистической траектории с возможностью повышения точности попадания за счет коррекции траектории с помощью GPS и инерциальной системы наведения. В отличие от ERGM снаряд BTERM летит большую часть времени в неуправляемом режиме по околобаллистической траектории без планирования, и лишь на конечном участке осуществляется его наведение. Это позволяло упростить конструкцию снаряда и снизить его восприимчивость к электронному противодействию противника. Начатые в разное время программы по управляемым «пятидюймовкам» были синхронно закончены в 2008 году.

BAE Systems атакует

Multi Service, Standard Guided Projectile (MS-SGP) – это очередная попытка военно-морского флота США получить управляемый снаряд для орудия Mk45. Работы в данном случае были поручены BAE Systems, которая не стала с нуля разрабатывать снаряд, а развернула его на платформе 155 мм LRLAP. При этом изначально в боеприпас заложили многофункциональность – в случае необходимости пятидюймовый MS-SGP можно было смело использовать в боекомплекте 155-мм артсистемы. Для этого на снаряд надевали два кольца, обеспечивающих обтюрацию и центрирование в канале орудия большего калибра. Получается такой своеобразный управляемый подкалиберный снаряд универсального профиля использования. Зачем вообще все эти ухищрения? Все, как всегда, упирается в финансирование. BAE Systems пять лет назад провели подсчеты затрат на трёхдневную операцию НАТО в Ливии, когда коалиция выпустила по наземным целям около 320 Tomahawk Land Attack Missile. Это в сумме вылилось в половину миллиарда долларов, при том, что многие цели были гораздо дешевле одного Tomahawk.

Если бы в 2011 году на вооружении стояли MS-SGP, то, по уверениям маркетологов BAE, стоимость этой части военной кампании не превысила была 15 миллионов. В самом идеальном случае 127-мм снаряд летит на 100 километров — для этого ему в качестве орудия нужна новая пушка Mk45 Mod4 и заряд Mk67. В варианте использования MS-SGP в 155-мм пушке (к примеру, в гаубице M777/M109) летит «всего» на 70 километров.

Слева направо: 127-мм снаряд MS-SGP для 155-мм орудий, 127-мм снаряд MS-SGP и 155-мм снаряд LRLAP. Выставка Sea-airspace-2014. Фото: flickr.com

Снаряд может похвастаться круговым вероятным отклонением в 10 метров, а во время испытаний на полигоне White Sands показал отклонение от цели на удалении в 36 километров всего в 1,5 метра. Если в реальных условиях, далеких от полигонных тепличных, оружие покажет сходную точность, то MS-SGP станет настоящим снайперским хайтеком для ВМС. Важным преимуществом перед пятидюймовым корректируемым Excalibur Naval 5-inch (о нем шла речь в материале «Старшие братья»: 127-мм и 155-мм боеприпасы потенциального противника") у MS-SGP является наличие инерциальной системы наведения, позволяющей работать при потере GPS или постановке противником помех. В ближайшее время с учетом успешных испытаний новинка от BAE должна встать на вооружение ВМС США.

Еще несколько военно-морских управляемых снарядов

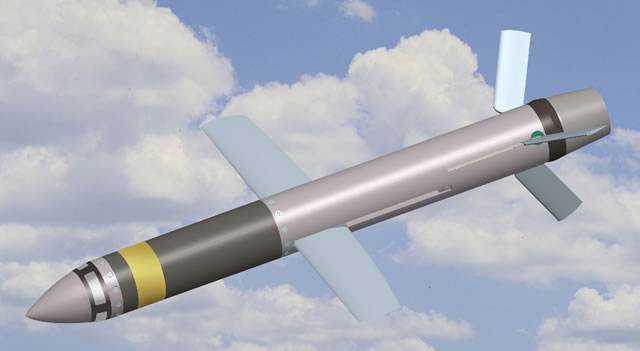

Опять же на базе 155-мм корректируемого LRLAP компанией Lockheed Martin ведется проектирование снаряда NGP (Navy Guided Projectile), который должен стать недорогой альтернативой вышеописанным системам. Эта разработка еще больше похожа на крылатую ракету, чем все предыдущие снаряды, правда, реактивный двигатель отсутствует. Зато есть складывающиеся крылья, позволяющие планировать на цель, удаленную на 120 километров. Баллистика полета незамысловатая – в наивысшей точке крылья у NGP раскрываются, скорость падает и боеприпас спокойно следует к своей цели или следует за ней. Lockheed Martin планирует научить 36-килограммовый снаряд следить за маневрами целей, что позволит уничтожать модные сейчас ударные скоростные катера и даже крылатые беспилотники, напичканные взрывчаткой и аппаратурой разведки.

Корректируемый NGP. Фото: prokhor-tebin.livejournal.com

Американские оружейники именуют свои снаряды различными аббревиатурами, от которых в глазах рябит. Брать пример надо с европейских производителей, которые в 2003 году инициировали программу Vulcano, нацеленную на разработку подкалиберных снарядов для 127-мм корабельных пушек. Головным разработчиком выступает итальянская Oto Melara, предусмотревшая сразу три модификации Vulcano. Первый вариант Vulcano BER (Ballistic Extended Range) – неуправляемый многоцелевой снаряд увеличенной до 60–70 км дальности. При этом такая дальность обеспечивается не за счет твердотопливного ракетного двигателя, а благодаря меньшему сопротивлению подкалиберного снаряда и большей скорости. Стабильность обеспечивается за счет оперения. Как уже стало понятно, остальные два варианта исполнения Vulcano являются управляемыми и выполнены по аэродинамической схеме «утка». Исполнение Guided Long Range, или GLR, напичкано дорогой аппаратурой – здесь и инерциальная система наведения, и модуль GPS, и даже тепловая головка самонаведения. Такие «умные» Vulcano могут выполняться в двух вариациях – для поражения бронированных целей и для ударов до удаленным на 100-120 километров целям.

Кстати, итальянцы не особо надеются на штатовские Mk45 и разработали собственную корабельную артиллерийскую установку 127-мм/64 LW. Как понятно из индекса, длина ствола составляет 64 калибра. Именно это орудие обеспечивает конкурентоспособную для Vulcano дальностью полета в 120 километров со снайперским круговым отклонение в 20 метров.

По материалам изданий: "Известия ТулГУ. Технические науки", "Морской сборник",

Свежие комментарии