Загадка исчезновения «золотого чемодана»

В 1926 году крестьянин крымского села Марфовка Семен Нешев неподалеку от Керчи добывал строительный камень и наткнулся на захоронение готского царя с золотыми украшениями, относящееся к III-V векам.

Как сознательный гражданин, Семен все передал властям. Находку оценили в 10 миллионов долларов и поместили в Керченский музей. Благодаря сокровищам обычный провинциальный музей в мгновение ока прославился, поднялся до значения мирового уровня. Во время войны на готские ценности положили глаз даже властители гитлеровского Третьего рейха.

В сентябре 1941 года немцы были уже на подступах к Керчи. Керченский музей готовил свои экспонаты к эвакуации. Музейные ценности были аккуратно упакованы в 19 ящиков. Самое ценное уложили в один большой фанерный чемодан, обитый черным дермантином.

Керченский музей конца XIX начала XX веков

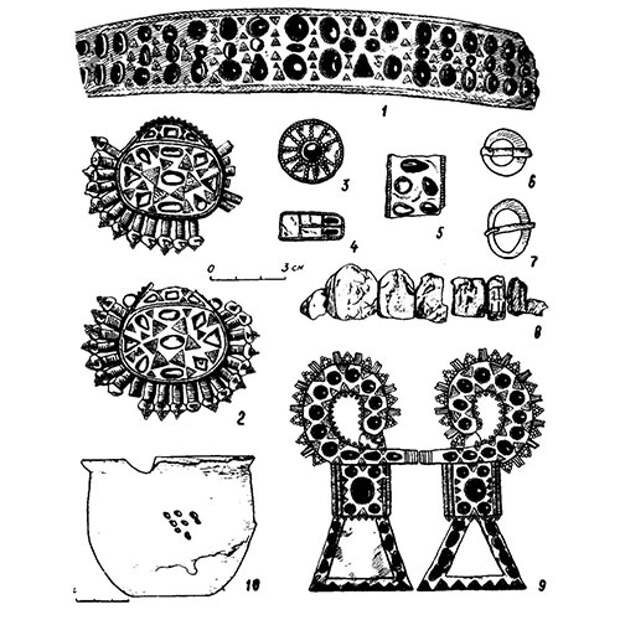

В чемодане находились 719 золотых и серебряных уникальных в своем роде предметов:

- монеты митридатовского времени, боспорские, понтийские из найденного в 1935 году, так называемого

Таритакского клада; - золотая диадема из Марфовского клада, украшенная гранатами и сердоликами, золотые тонкие серьги и

пряжки; - золотые пластинки, украшенные изображением древних скифов, драгоценные бляшки с изображением

молодых воинов и сфинкса; - средневековая коллекция браслетов, перстней, колец, пряжек, медальоны с изображением древнегреческих

богов, маски, золотые пластины, лепестки и иглы; - монеты из Пантикапеи из червонного золота, монеты римского и греческого времени, византийские, русские,

генуэзские, турецкие монеты, иконки, медали и многое другое.

Чемодан, который в официальных бумагах стали называть «золотым», обвязали ремнями, запечатали сургучной печатью Керченского горкома и вместе с другими восемнадцатью чемоданами с менее ценными экспонатами и документами погрузили на один из катеров и эвакуировали в Тамань в сопровождении директора музея Марти и инструктора Керченского горкома ВКП(б) Иваненковой.

Путешествие «золотого чемодана» в глубокий тыл началось 26 сентября 1941 года. Оно оказалось опасным, трагическим и во многом загадочным, причем до такой степени, что ответа на многие вопросы нет до сих пор.

Немцы нещадно бомбили Керченский пролив, однако катер с ценным грузом благополучно прибыл в Тамань. Оттуда груз отправили в Краснодар, где экспонаты были переданы в краеведческий музей. Местные работники составили акт о приеме сокровищ, в котором числились все 719 золотых и серебряных изделий. После этого Марти слег в больницу с сердечным приступом — дорога стоила ему немало сил и здоровья.

Спустя пять месяцев враг подошел к Краснодару. Во что бы то ни стало нужно было спасать керченские сокровища. Груз отправился в Армавир, где по прибытии чемодан вскрыли в здании горисполкома и сверили содержимое с описью в присутствии специальной комиссии – все было на месте. Чемодан опечатали и поместили в охраняемый спецхран горисполкома.

Однако вскоре начались бомбежки Армавира, и при очередном налете фугасная бомба попала в здание Армавирского горисполкома, где находились ящики с керченскими экспонатами. Все они сгорели до тла, уцелел лишь «золотой чемодан».

Предметы из погребения у села Марфовка

В августе 1942 года немцы вошли в Армавир. Сотруднице армавирского горисполкома Анне Авдейкиной удалось в последний момент вывезти «золотой чемодан» из города. Вот что она об этом рассказывала:

Когда советские войска ушли из Армавира, город стал зловеще безлюден. В горисполкоме двери были раскрыты настежь, ветер гулял по пустым коридорам. Несмотря на то, что многие документы вывезли, в комнате находился «золотой чемодан». Возможно, в суете и спешке про него все забыли. Да и внешний вид у него был непрезентабельный.

Анна Авдейкина с помощью своего племянника, не смотря на жесточайшую бомбардировку, вытащила чемодан из обрушающегося здания горисполкома. Они тащили чемодан с ценностями весом 80 килограмм на сборный пункт эвакуации с надеждой успеть его отправить из города. Там Анна передала чемодан председателю горисполкома Малых, который согласно инструкции, погрузил его в грузовик, приказал ехать в станицу Спокойная и там отдать его заведующему Госбанком Якову Марковичу Лободе.

Дорогу постоянно обстреливали, тем не менее Авдейкина добралась до станицы и передала чемодан Лободе, после чего смешалась с толпой беженцев, которые старались уйти подальше от города. Но далеко люди не ушли, их задержали немецкие автоматчики. Анна уничтожила опись драгоценностей из «золотого чемодана» и свои документы, чтобы немцы не узнали о том, что она сотрудница армавирского горисполкома. Ей удалось бежать из фильтрационного лагеря и до освобождения Армавира она работала в тылу.

Армавир, 1943 год

В феврале 1943 года после освобождения Армавира от фашистов, вернувшись домой Анна узнала, что при оккупации города за ней приходили гестаповцы, которые тщательно обыскали весь дом и прилегающий к дому участок. Допытывались у всех куда она уехала, кто ей помогал и, самое главное, какие вещи она увезла с собой. Особенно их интересовал некий чемодан, который мог быть среди вещей. Значит, охотились за золотым чемоданом и шли по пятам тех, кто за него отвечал. Похоже, среди своих был предатель.

После войны эта версия подтвердилась: из самой Керчи за золотым чемоданом следовала специальная зондеркоманда, в составе которой имелись археологи из Берлина. Бригада действовала по прямому указанию Генриха Гиммлера. Немецкий бонза считал, что готский клад должен принадлежать великой Германии, поскольку остготы — одна из ветвей древней германской расы, проживавших в Крыму в III веке нашей эры.

Приключения золотого чемодана продолжались. Станица Спокойная оказалась не такой уж спокойной — немцы добрались и туда. Директор Госбанка станицы Спокойная Яков Лобода ушел к партизанам, взяв с собой «золотой чемодан». Искусствовед Е. Кончин, долгое время занимавшийся поиском «золотого чемодана», писал, что в партизанском отряде только руководители знали о хранящихся драгоценностях и осознавали всю ответственность за сохранность народного имущества.

В ноябре 1942 года отряд попал в окружение. Немцы прочесывали каждую пядь земли в поисках партизан. 9 декабря 1942 года командир принял решение распустить отряд. Личное оружие, снаряжение, документы решено было закопать в разных местах. О каждом тайнике знали только два человека. К сожалению, неизвестно кто прятал «золотой чемодан», может быть это сделал сам Лобода.

Армавирские партизаны

14 декабря 1942 года Яков Маркович Лобода и несколько партизан были схвачены гитлеровцами и расстреляны. Удалось ли карателям выбить из партизан сведения о кладе? Это тайна, которую погибшие унесли с собой в могилу.

После освобождения советской территории от оккупантов были предприняты попытки найти керченское золото. Так, в письме заместителя наркома просвещения РСФСР Н.Ф. Гаврилина, направленном 24 июня 1944 года заместителю наркома внутренних дел, комиссару госбезопасности 2-го ранга С.Н. Круглову было направлено письмо от заместителя наркома просвещения РСФСР Н.Ф. Гаврилина, где кратко излагалась история эвакуации золотого фонда Керченского историко-археологического музея.

В нем, в частности, говорилось:

В январе 1944 года Управление музеями Народного комиссариата просвещения РСФСР обратилось к начальнику Управления НКВД Краснодарского края с просьбой расследовать обстоятельства пропажи в Спокойненском партизанском отряде золотого фонда Керченского историко-археологического музея. Но ответа до сих пор не поступило.

Весной 1944 года председатель Армавирского горисполкома В.П. Малых, будучи у меня в присутствии начальника Управления музеев А.Д. Маневского, сообщил, что чемодан был найден на месте стоянки партизан у станицы Спокойная. Но чемодан был пуст. Народный комиссариат просвещения просит Вас дать указание расследовать дело о пропаже золотого фонда Керченского музея.

Известно, что после этого последовали допросы оставшихся в живых партизан. Их допрашивали жестко и придирчиво, кое-кто лишился партийных билетов. Однако докопаться до истины не удалось — сокровища исчезли безвозвратно.

Уже после войны произошла еще одна история. Летом 1946 года мальчишки нашли в лесу под Армавиром древнюю золотую пряжку овальной формы и отнесли ее в милицию. На место находки отправили людей для поиска сокровищ. Но ничего более найдено не было.

ЭТО БЫЛО ДАВНО. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Попадали они в свою квартиру прямо со двора по большой наружной металлической лестнице. Жива эта лестница до сих пор. Когда я последний раз был в Самаре году в 1989, поднялся к тёте Ире именно по ней.

У них же жила бабушка Варя, но с тётей Ирой у них отношения были сложные, и в дальнейшем бабушка всю жизнь, до самой своей смерти в 1959 году в Таллине, прожила с мамой. Мама рассказывала, как они с тётей Ирой ходили гулять со мной в парк над Волгой. При этом они придумали развлечение себе и мне. Парк этот расположен на склоне холма, холм кончается обрывом в Волгу. Тётя Ира стояла с моей коляской наверху, мама спускалась вниз и давала тёте Ире знак. Тётя Ира отпускала мою коляску, и я нёсся к маме, которая ловила меня. Мне это очень нравилось, им тоже. Потом мама со мной поднималась вверх, а ловить меня спускалась тётя Ира, потом снова мама. Все были очень довольны, всем было весело. И вот однажды я в коляске сижу около тёти Иры, мама спускается вниз. Тётя Ира, видимо, на что-то отвлеклась, выпустила коляску из рук. Я от нетерпения стал дёргаться в коляске, она и поехала. Мама потом много раз рассказывала, как она идёт по дорожке вниз и вдруг мимо неё проносится коляска и я, в восторге от скорости, хохочу в ней, только волосёнки развеваются на ветру. Что кричала и как, она не помнит, но видимо очень громко и выразительно, потому что какая-то парочка, которая сидела в кустах у обрыва, моментально выскочила оттуда. Парень метнулся и успел схватить мою коляску. Вручая коляску, он очень много чего при этом ей высказал, а сверху уже бежала в слезах тётя Ира. После этого, как я понимаю, мои катания в коляске по склону прекратились.

В Самаре, как и в Уфе, тоже было очень много ссыльных, но это был огромный промышленный город, и папа думал, что инженеру-электрику в нем будет легче найти работу, чем в захолустной Уфе. Правда, на первых порах с работой не получалось, и отец перебивался случайными заработками, но однажды он встретил кого-то из ленинградских знакомых, разговорились, тот сказал, что работает на огромной стройке – строительстве Куйбышевского гидроузла. Строительство это ведётся под эгидой НКВД (Народный Комиссариат Внутренних Дел, в который тогда входила и система госбезопасности) и предложил отцу идти работать к ним. Отец сказал, что его только что освободили из ссылки и с такими анкетными данными вряд ли его возьмут в эту систему, на что тот ответил, что у нас половина ИТР (инженерно-технических работников) с такими же анкетными данными. Отец пошёл устраиваться и, к его удивлению, его приняли. В анкете на вопрос "социальное происхождение" он ответил нейтрально: "из семьи военнослужащих", хотя имелось в виду из какого класса: дворян, крестьян, рабочих и т. д. человек вышел. Но и такой ответ кадровиков удовлетворил, и с 1937 года папа проработал в этой системе, по-моему, по 1971 год. Сначала это был Главпромстрой НКВД, потом Главпромстрой МВД, а где-то с конца 1950-х Монтажный главк Министерства Среднего Машиностроения, или, теперь уже легендарного Средмаша. Сейчас это Минатом РФ, в котором почти по сорок лет отработали и мы с братом Всеволодом. Получив работу в этой системе, отец стал неплохо по тем временам зарабатывать, семья стала лучше жить, несмотря на прибавление: 26 января 1938 года на свет появился Всеволод Игоревич Филимонов, по-семейному, Дод.

Рассказывали, что я не очень приветливо встретил появление младшего братца. Додка родился семимесячным, часто плакал, это, судя по всему, раздражало меня, потому что я предлагал вернуть его обратно. Додка был искусственником, видимо, из-за преждевременных родов у мамы не было молока. Однажды, прибежав на Додкины вопли, родители увидели, что я отобрал у него бутылочку с молоком и луплю его этой бутылкой по голове. Хорошо, боковая решётка кровати не давала мне размахнуться. Уж не помню, в результате физического или морального воздействия до меня дошло, что я, как старший брат должен любить его и заботиться о нём. Но внушение было действенным. Я, видимо, настолько проникся чувством ответственности, что однажды, когда мы с ним были вдвоём в комнате, и он начал плакать, я, решив, что он голоден, взял каравай хлеба и положил ему на лицо, мол, ешь, сколько хочешь. Хорошо, кто-то из взрослых вошёл в комнату и успел снять каравай с задыхающегося, уже посиневшего Додки.

С Куйбышевом связаны и мои первые воспоминания. Мы снимали квартиру в каком-то доме, я помню этот дом, помню дворик, где мы играли. Помню, мне почему-то очень хотелось посидеть на окне, которое выходило в небольшой тёмный сад. Мама с бабушкой были против, но папа усадил меня на открытое окно и накрыл своим пиджаком. Я был счастлив. Вскоре я заснул и свалился в этот самый сад. Вряд ли я очень ушибся, окно было невысоко от земли, но с перепугу орал, как иерихонская труба, а мама с бабушкой говорили смущённому всем этим папе, что, как всегда, они были правы и что нужно было слушать их. Мама рассказывала, что в этом доме они чувствовали себя неуютно. Дело в том, что решив уехать от тёти Иры, они стали искать, где бы снять квартиру, что в те годы в Куйбышеве было непросто, население его за год-два значительно выросло за счёт "бывших", высланных из Москвы и Ленинграда. Кто-то посоветовал папе обратиться по этому адресу. Он пришёл, его встретили две пожилые еврейки и очень старый еврей в ермолке, их отец. Они тепло отнеслись к папе, и вопрос быстро был решён.

Но все изменилось, когда туда приехали мы все. Дело в том, что папе в наследство от его деда Леонида Матвеевича Дембовского достался крупный польский нос, который эти дамы приняли за еврейский. Увидев нас, они поняли свою ошибку и, как стало ясно из их разговоров, русским они сдавать комнату не хотели. Очень неодобрительно они отнеслись и к Тэки, особенно старый еврей. Кое-как родители с ними договорились, но отношения были довольно натянутые. Поэтому, когда папе от работы предоставили номер в гостинице "Националь", это был выход из неприятной ситуации, в которой оказались обе стороны. В "Национале" мы жили, видимо, в ожидании квартиры, а в 1939 году мы въехали в новую квартиру в доме, который построил для своих сотрудников Гидроузел на углу Самарской и, кажется, Вилоновской, улиц. Это был большой белый дом Г-образной формы. Рядом с ним был ещё один большой дом – госпиталь. И в финскую, и в Отечественную войну он был полон раненых. Видимо, управдом или какое-то другое официальное лицо водило детей из нашего дома в госпиталь, где они читали раненым стихи, пели и танцевали. Я не был отмечен ни вокальными, ни хореографическими талантами, поэтому только слушал рассказы ребят о раненых.

Здесь же, в Самаре, мы потеряли Тэки. Когда нас поселили в "Национале", собаку пускать туда категорически отказались. Как не пытались папа с мамой уговорить администрацию, все было бесполезно. Нашли какую-то пожилую пару, которая согласилась взять Тэки себе. Несколько раз Тэкушка убегал от них, прибегал к нашим, но его возвращали обратно. Чтобы не травмировать его и не переживать самим, родители его не навещали. Как только они получили отдельную квартиру, тут же поехали за Тэки, но оказалось, что он умер. Он был молодой собакой, ему было не больше пяти лет. Скорее всего, он умер от тоски. Не смог пережить предательства своих хозяев, ведь он это так понимал. Когда я вижу таксу на улице, я всегда вспоминаю Тэки, и меня охватывает чувство невольной вины перед ним. Сейчас, спустя более шестидесяти лет после смерти этой преданной собаки, мне хочется завести таксу и назвать ее Тэки, в память о моем давнем друге и защитнике.

Вспомнился ещё один эпизод, связанный с Тэки, о котором мне рассказывали. Как-то мама усадила меня за мой маленький столик, поставила передо мной тарелку с кашей и куда-то вышла. Когда она спустя некоторое время вернулась, увидела такую сцену: рядом со мной сидел Тэки и кашу мы ели вдвоём. Я зачерпывал ложку каши из тарелки и съедал ее сам, потом снова зачерпывал и протягивал ее Тэки, который деликатно ее вылизывал. Потом снова: ложка мне, ложка Тэки. По рассказам мамы, Тэки появился у нас в конце 1934 года и способствовало этому печальное обстоятельство. До этого у бабушки Лиды в квартире жили сибирский кот Мишка и тойтерьер Дукс. Мишку с Дуксом связывала нежная дружба, хотя Мишка при этом был всегда себе на уме и если они на пару вытворяли что-нибудь, что вызывало гнев бабушки Лиды, Мишка моментально укрывался на огромном буфете из чёрного дерева, достать откуда его было совершенно невозможно, предоставляя расплачиваться за все Дуксу. Ему и попадало всегда под горячую руку, а Мишка осторожно спускался со своего убежища только убедившись, что гнев хозяйки прошёл.

Мама часто вспоминает один эпизод, связанный с этой парочкой. Папа с мамой куда-то ушли, бабушка Лида приготовила к их возвращению обед – нажарила котлет, что в то время считалось деликатесом, потому что с мясом было непросто, и отварила макароны. Все это она положила в блюдо, поставила на обеденный стол и накрыла крышкой в ожидании возвращения сына и невестки, а сама прилегла в спальне с французским романом. Вскоре ее внимание привлёк какой-то шум в столовой. Она вошла и увидела, что Мишка залез на стол, сдвинул крышку с блюда и пожирает котлеты, периодически сбрасывая макароны стоящему внизу Дуксу. Размахивая французским романом, бабушка ринулась на ворюг. Мишка стрелой взлетел на буфет, и отдуваться пришлось, как всегда, почти ни в чем не повинному Дуксу. Подобных эпизодов было множество.

-ö-ö-ö-

С 22 мая москвичи начнут получать биометрические загранпаспорта

В Москве с 22 мая начнется выдача первых биометрических загранпаспортов нового поколения. Об этом говорится в сообщении Мининформсвязи РФ.

Также в ходе мероприятия также будет продемонстрировано специальное оборудование, на котором гражданин РФ, получивший паспорт, сможет проверить правильность и полноту данных, записанных в "электронный" паспорт, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что в ноябре 2005 года правительство России утвердило новые образцы заграничных паспортов, содержащих электронные носители информации. Паспорта нового поколения содержат пластиковый вкладыш с микросхемой, в котором в защищенном виде хранятс следующие данные - фамилия, имя, отчество и цифровая 2D-фотография. Отметим, в дальнейшем, если международные стандарты изменятся, возможно, потребуется в паспорт придется добавить трехмерное изображение лица и отпечатки пальцев.

-ö-ö-

Цивилизация убайд

Ящероголовые фигурки Убайда как подлог Рима

Чудинов В.А.

В моей статье [1, рис. 13] я рассмотрел фигурку ящероголового существа культуры Убайд, обещав заняться подобными фигурками в будущем. Теперь я решил рассмотреть и фигурки, и культуру более подробно.

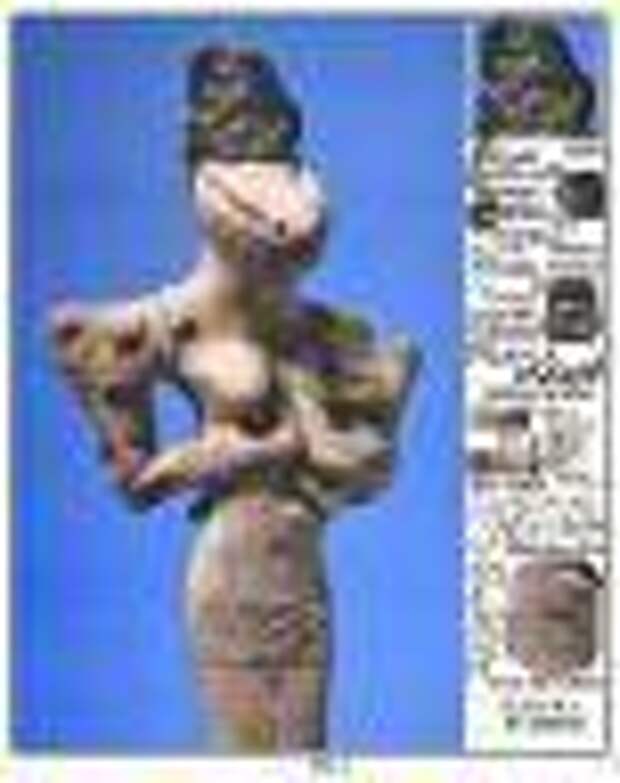

Рис. 1. Одна из фигурок культуры Убайд и моё чтение надписей

Культура Убайд. «В начале 1919 году мир узнал о феномене, получившим название культура Убайд, влияние которой прослеживается на всем Ближнем Востоке, в Закавказье и Средней Азии. Она существовала на юге современного Ирака с VI по IV тысячелетия до нашей эры, т. е. до периода и считается предшественницей шумерской цивилизации, выросшей из наследия Нибиру. Усиление шумерской общности привело к вытеснению убейдцев. Свое название их культура получила по холму искусственного происхождения Эль-Убайд возле древнего города Ур.

Особенностью этой культуры были статуэтки с головами ящеров и узкими разрезами раскосых глаз. Наиболее известная из них — это человекоподобная ящерица (лат. ласерта), держащая на руках своего ребенка и кормящая его. Были и другие статуэтки с телом женщины и головой ящерицы. У них на груди и на гениталиях — гравированные треугольники, на плечах — налепы (наплечные украшения), на головах — высокие «шапочки» или парики из битума (природного асфальта), рис. 1.

Ранее, эти статуэтки экспонировались в Музее Багдада. Большей частью они происходят из вышеуказанного города Ур. Их возраст датируется 5-ым тысячелетием до нашей эры, к которому уходят истоки основания Ура» [2].

Я не сомневаюсь в географической привязке фигурок. Но я сильно сомневаюсь в датировке. Для этого я решил прочитать надписи на рис. 1.

Моё чтение надписей. На асфальтовой «шапочке» я выделяю несколько ликов, а также читаю надписи. Самая верхняя надпись русскими буквами на верхней грани шапочки гласит: РИМ, что сразу же понижает датировку с VI по IV тысячелетия до нашей эры до примерно VIII-X веков н.э.

А строкой ниже я читаю слово РЮРИКА, что понижает датировку еще на один век. Еще ниже я читаю слова: РЮРИКА МИМА МАСКА, то есть, ИЗОЮРАЖЕНИЕ МИМА РЮРИКА, и действительно нахожу по меньшей мере три изображения человеческого лица, два из которых анфас и одно в левый профиль. При этом особенно интересно нижнее изображение с окладистой бородой.

Затем я перехожу к надписям головы, читая слова на правой щеке. Тут я выделяю слова СКИФИЯ ЯРА, а ниже МИМА, и по диагонали от шеи до кончика носа читаю слово МАРЫ. Такова владельческая надпись.

На ящере-детёныше я читаю: возле бедра и чуть выше кисти правой руки мамы — слова РУСЬ РИМА, а на голове — слова ЯРА МИМ. Уже из этого можно сделать вывод о том, что перед нами — распространённый сюжет МАРА С МЛАДЕНЦЕМ ЯРОМ, но в зооморфной ипостаси.

На животе фигурки слева видны очень светлые цифры, а затем буквы чуть темнее. Это — надпись: 30 АРКОНА ЯРА. Иначе говоря, подчинённый Риму город Каир как место изготовления данной фигурки. Сам живот выглядит как мужской лик анфас с плохо различимыми чертами лица, но довольно грубой лепки. На нём можно прочитать такой текст: ТО Е ЯРА РИМ. Иначе говоря, Рим явился заказчиком фигурки.

Продолжу цитирование текста статьи [2].

«На основании глиняным статуэткой, найденных на юге современного Ирака (одна из главных колыбелей современной цивилизации), нельзя исключить предположения, что именно так выглядели представители земных рептилоидов, известных раннему человечеству. Считается, что культура Убайд, в которую создавались статуэтки ящеров (человекорептилий или разумных рептилий), возникла еще до появления шумерской цивилизации, созданной Элохим.

Официальная наука часто ассоциирует вышеуказанные статуэтки разумных ящеров с материальным выражением представлений жителей древней Месопотамии о богах, в частности с Намму — первобытной шумерской богиней-матерью. Исследователи этой культуры считают, что она выдвинула идею создания человека, чтобы он мог служить богам. Ее имя является частью имени известного шумерского правителя и законодателя , правившего приблизительно в 2112-2094 годах до нашей эры.

Месопотамия — один из древнейших очагов цивилизации в IV-III тысячелетиях до нашей эры. Со времен появления шумеров и до падения Нововавилонского царства на территории месопотамской низменности проживало 10% населения всей Земли. Начало шумерской цивилизации совпадает с началом письменной фиксации мировой истории, понятной современному человечеству. До шумеров были другие цивилизации, но их письменность до сих пор не расшифрована и ожидает своих исследователей. Первые письменные документы, расшифрованные современной наукой, принадлежат именно шумерам. Поэтому и говорят, что история в современном понимании началась в Шумере, а его главным праздником был Новый Год.

После открытия Лейлатепинской культуры на территории современного Азербайджана появились основания полагать, что часть носителей Убейдской культуры мигрировали на Южный Кавказ, а затем и на Северный Кавказ (памятники Майкопской культуры). Майкоп — столица Республики Адыгея, а предками ее коренного населения считаются известные под разными именами черкесы (касоги). С основанной ими Кабардой имел тесные родственные связи , представивший на Руси ».

Понятно, что все последующие датировки ДО н.э. в связи с прочитанным выглядят весьма сомнительно.

Сидоров о фигурках. «Примерно 4500 лет до н.э. в южной Месопотамии в тех же местах, где через несколько веков зародится протошумерская цивилизация, в середине двадцатого столетия была открыта культура Убайд. Самой примечательной особенностью этой культуры были антропоморфные статуэтки из обожженной глины, которые местные жители клали в могилы умерших. Это были фигурки мужчин и женщин. Женских фигурок было значительно больше, чем мужских. Так вот, эти глиняные изображения не являлись человеческими. Во-первых, у них были совершенно иные, чем у людей пропорции. Особенно это хорошо видно у женских фигурок: очень широкие плечи, узкий вытянутый вниз таз и непомерно длинные плетевидные ноги. Но больше всего поразили ученых их головы. Головы загадочных статуэток оказались, как и их тела, нечеловеческими, а скорее ящероподобными. Сильно вытянутые вперед с огромными, расположенными по бокам глазами. Черепа высокие, дынеобразные, голые.

Одна женская статуэтка кормит у груди своего ребенка. У дитя точно такая же головка, как и у матери.

о это? Какая-то иная совсем неземная раса? Ученые растерялись: перед ними были статуэтки рептилоидов. Тех самых рептилоидов, о присутствии которых на Земле столько сказано уфологами. До этой находки «бредни» последних учеными кругами отбрасывались. Но после глиняных изображений рептилоидов кое-кто из них стал задумываться: возможно в чем-то уфологии и правы: на планете Земля параллельно с нашей цивилизацией обитает еще одна — цивилизация не гуманоидная. И обитает глубоко под землей, ведь статуэтки рептилоидов клались в могилы людей. В их путешествие в подземный мир.

Сначала ученых удивил тот факт, что статуэтки рептилоидов были найдены только в культуре Убейд. По со временем точно такие же изображения были открыты археологами по всему Курдистану. Находки скульптур рептилоидов в Курдистане оказались на две с половиной тысячи лет древнее Месопотамских. Они относились как раз к тем библейским временам, когда на территории Эдема (по Торе — современная территория северного Междуречья, часть Курдистана) демон Иегова (богом в силу своей деятельности такая сущность быть не может. Скорее всего Люцифер-Мара и Иегова — это одно и тоже лицо, что замечено еще Иисусом)» [3].

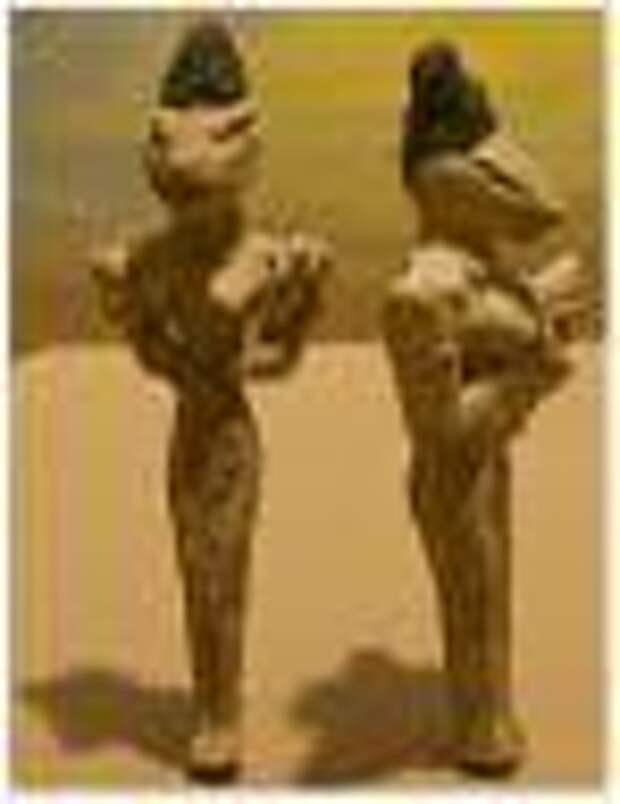

Рис. 2. Еще две фигурки и моё чтение надписей

Второе изображение фигурок. Оно сопровождается таким текстом: «Статуэтки из глины сделанные в стиле Убайд, 5 тысячелетии до н.э.

айд находился в Южной Месопотамии, рассвет данной культуры датируется 5-4 тысячелетием до н.э. Данная культура известна своей расписной керамикой и своими большими домами. Другой их особенностью были статуэтки с головами ящеров, две из них изображены выше. Как видно на рисунке левая фигура держит ребенка и кормит его. Узоры из точек и линий на данных существах представляют собой татуировки. Что же это за существа просто фантазия местных жителей, изображающих своих богов, или же визиты НЛО?» [4]

Понятно, что удовольствоваться чтение надписей только на одно фигурке нельзя, необходимо иметь подтверждение и по другим фигуркам. Такая возможность имеется: на рис. 2 [4] я читаю надписи еще на двух фигурках. Над правой грудью левой фигурки можно видеть слова: РЮРИКА ЯРА ХРАМ, что опять подтверждает всего лишь тысячелетнюю древность данной безголовой женщины. Левее на уровне плеча можно прочитать атрибуцию города: 30 ЯРА АРКОНА, то есть, как и прежде, КАИР. А над кистью правой руки я читаю слова: РУСЬ ЯРА.

В 4 декоративных кружочка на правом плече вписаны буквы, которые в совокупности образуют слово ХРАМ. А на декоративной повязке на шее можно вновь прочитать название города: 30 АРКОНА ЯРА. Что касается ребеночка, то на его голове можно прочитать слова: ЯРА РУСЬ и МИМ. Иначе говоря, полное совпадение с предыдущим артефактом. А ближе к хвосту читаются слова: ХРАМ МАРЫ. А его мать в промежутке над ребенком несёт надпись, которую я читаю в обращенном цвете как МАРА.

На пояске имеется еще одно пояснение: ЯРА РЮРИКА МИМЫ. Имеется в виду мима Мары как мать и мим Яра как сын. Наконец, чуть выше талии можно прочитать слово ХРАМ. Словом, на второй фигурке никаких видимых отличий от первой фигурки в надписях нет.

Понимая это, я уже не столь тщательно начинаю читать надписи на третьей фигурке, с головой. На шапке я читаю уже привычную мне надпись: ХРАМ РЮРИКА 30 АРКОНЫ РЮРИКА. Выделяю лик мима в правый профиль. А на теле фигурки я читаю слова: РЮРИКА МИМА МАРЫ. Что я и так знаю. Словом, третья фигурка не принесла мне ничего нового.

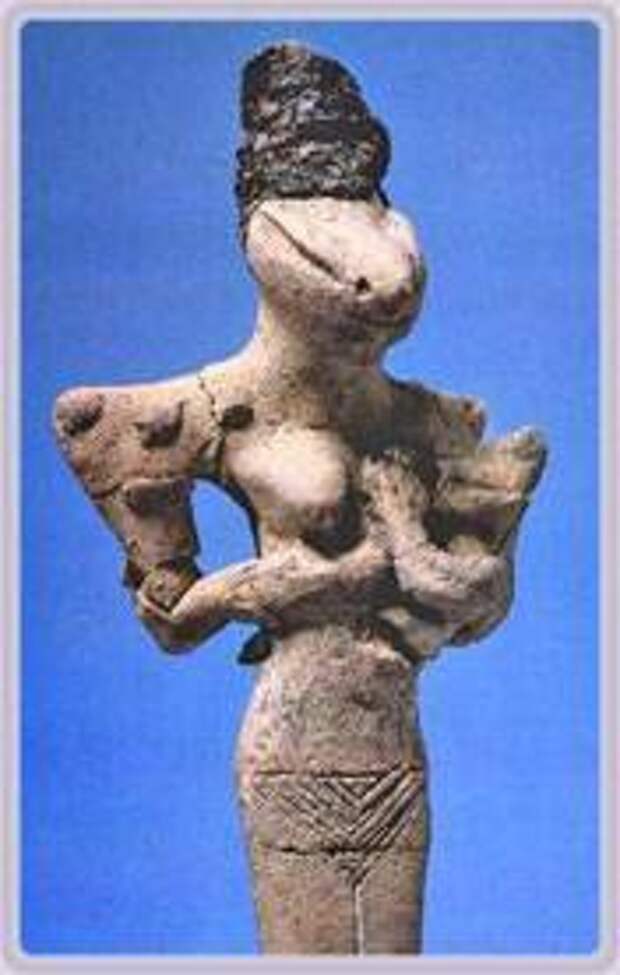

Я полагаю, что так будет и с любыми иными фигурками. Так, изображение пары ящероголовых женщин я скопировал из статьи отдельной фотографии с подписью: «These Ubaidian figurines can be found in the Museum’s Stout Hall of Asian Peoples. Photo by Denis. Division of Anthropology Catalog M/435 and M/436 (9 сентября 2011, источник

Рис. 3. Фигурки на изображении с фотографии Дениса

Для чтения я несколько увеличиваю изображение, но оставляю только торс фигурок. На шапке левой фигурки я читаю уже привычные слова: РИМА МИМА, РЮРИКА ХРАМ. Понятно, что то же самое я почитаю и на любых других фигурках.

Загадки Убейда

Первые две культуры (Хассуна и Халаф) существовали только на севере Месопотамии, Убейд распространился по всей стране. Последние же этапы «доистории» представлены только на юге Двуречья. Именно там и вспыхнул яркий свет первой месопотамской цивилизации. Для этого имелись вполне объективные причины. Низовья Тигра и Евфрата, вместе с Персидским заливом, служили удобными и широкими воротами для проникновения культурных влияний даже из таких дальних стран, как Индия и Сомали. Реки (вместе с их протоками и руслами) и каналы в какой-то мере служили защитой южной части Ирака от опустошительных набегов кочевников Аравийской пустыни и горцев Ирана. Но самый главный фактор – это создание огромной и сложной сети оросительных каналов, что указывает на существование здесь еще в IV тыс. до н. э. довольно сильной центральной власти, способной сосредоточить в своих руках достаточно сил и средств для того, чтобы управлять сельскими общинами и использовать их труд на строительстве ирригационных систем. Но были ли обитатели юга Месопотамии уже во времена господства убейдской культуры шумерами? В чем реально выражается эта культурная преемственность между убейдцами и шумерами, мы увидим ниже. А сейчас необходимо кратко описать характерные черты самой убейдской культуры.

Как отмечалось выше, важнейшими исследованными ее памятниками остаются до сих пор Эль-Убейд, Телль-Укайр, Эреду – на юге и Тепе-Гавра – на севере Месопотамии.

Особо важные результаты принесли раскопки в древнейшем городе Двуречья – Эреду (Абу-Шахрайн). Под одним из углов зиккурата шумерского периода было обнаружено гигантское наслоение из 17 храмов, последовательно сменявших друг друга на этом месте, начиная с незапамятных времен. Восемь верхних святилищ (храмы I–VIII) представляли собой внушительные здания урукского и, частично, позднеубейдского периодов. Хуже сохранившиеся остатки храмов IX–XIV, лежавших ниже, содержали как убейдскую, так и более раннюю керамику (конец VI – начало V тыс. до н. э.). Наконец, еще раньше появились крохотные «часовенки» – храмы XV–XVII.

Илл. 21. Убейдская культура, сер. V – сер. IV тыс. до н. э.

Характерные формы керамики, статуэток и орудий труда

Эти древнейшие ритуальные сооружения Южного Двуречья интересны для нас во многих отношениях. Уже первое знакомство с данной архитектурой позволяет прийти к заключению о непрерывном и преемственном развитии одной и той же религиозной традиции в Эреду с конца VI тыс. до н. э. и вплоть до шумерской эпохи. Прототипом храма XVI была постройка с единственным крохотным помещением площадью не более трех квадратных метров.

нако и оно уже имеет культовую нишу в стене и центральный жертвенный столик – черты, которые начиная с этого времени неизменно присутствуют в архитектуре месопотамских храмов. В слоях XI–IX этот храм перестраивается уже с большим размахом: возводятся центральное святилище и боковые крылья. На сей раз его тонкие кирпичные стены укрепили контрфорсами, возможно, напоминающими о деталях конструкции древних тростниковых построек. Затем следует ряд более основательных и искусно построенных храмов (слои VIII–VI), которыми и завершается убейдский период на городище. В прямоугольное помещение центрального святилища по-прежнему входили через боковую камеру, но уже созданы и дополнительные церемониальные входы на одном конце и алтарь на возвышении – на другом. Здесь есть и стоящее посреди храма возвышение для ритуальных приношений, включавших, вероятно, и рыбу, так как рыбьи кости были обнаружены в соседней комнате. Кстати, в последние годы целый ряд исследователей пришел к выводу о том, что в шумерском искусстве был широко распространен мотив «рыбочеловека».

Культовые ниши и фасады с контрфорсами стали с этого времени характернейшей чертой храмовой архитектуры Двуречья.

Итак, очевидно, что центрами многих крупных убейдских селений были монументальные храмы на платформах, возможно, уже игравшие роль организаторов хозяйственной деятельности и управления делами общины. Храмы Эреду достигают особенно больших размеров и сложной внутренней планировки во времена позднего Убейда (в первой половине IV тыс. до н. э.). Так, храм VI, стоявший на высокой платформе, имел размеры 26,5 х 16 м. Люди, жившие в хижинах вокруг святилища, кормились рыболовством и охотой, сеяли эммер (полбу), ячмень, лен, сезам (кунжут), выращивали финиковую пальму, разводили овец, коз, свиней, ослов и крупный рогатый скот. Борясь с ежегодным разливом рек и используя воду, оставшуюся после него в мелководных озерах, они еще в доубейдское время впервые применили здесь, на юге Ирака, новый метод земледелия – они рыли в мягком лёссовом грунте небольшие водоотводные каналы. Исключительно тяжелые условия жизни в катастрофически жарком климате, между знойной пустыней и гнилыми болотами дельты Тигра и Евфрата, отчасти искупались для них невероятным плодородием почвы и обилием урожаев.

Илл. 22. Глиняная статуэтка богини-матери с головой ящера-варана и ребенком на руках. Убейдская культура, Урук. 4000 г. до н. э.

В убейдских селениях параллельно с развитием земледелия и скотоводства бурно развивались ремесла. Превосходная убейдская керамика, часто особого, зеленоватого оттенка (из-за чрезмерного обжига), с коричневой или черной росписью отличается стандартными формами и явно производилась специалистами-гончарами. Для обжига глиняной посуды использовались специальные печи сложной двухъярусной конструкции, где поддерживалась постоянная температура свыше 1200 °C. Появляются новые типы посуды – «чайники», черпаки с длинными ручками, колоколовидные чаши и т. д. В конце убейдского периода был изобретен гончарный круг. В ряде могил обнаружены глиняные модели лодок, в том числе и парусных. Бесспорен прогресс в металлообработке, хотя металл на юге был редкостью и металлических предметов там пока найдено немного (медные рыболовные крючки, шилья и др.)* Развивался обмен товарами и сырьем с соседними областями. Обсидиан привозили с Армянского нагорья, кремень – из Сирии, лес и твердые породы камня – с гор Загроса, лазурит – из Афганистана.

Илл. 23. Реконструкция храма в Тепе-Гавра близ г. Мосула, Ирак. Убейдский период. IV тыс. до н. э.

К 3500 г. до н. э. убейдские племена занимали уже всю Месопотамию, Северную Сирию, Киликию (в Турции) и горные районы Загроса.

Илл. 24. Тростниковый жилой дом убейдского периода. Современная реконструкция. Национальный парк г. Ктесифона

В течение большей части убейдского периода поселения представляли собой сравнительно небольшие земледельческие поселки, широко разбросанные по месопотамской равнине вблизи естественных источников воды (реки, озера, каналы). Каких-либо особых различий между ними в это время не наблюдалось.

Ситуация заметно изменилась лишь к концу Убейда, то есть в середине IV тыс. до н. э. Как показали исследования известного американского археолога Роберта Мак Адамса в районе Урука (Варки), именно тогда Урук из простого поселка земледельцев превращается в важный религиозный и политико-административный центр окружающей его территории, где, в свою очередь, выделяются более крупные поселения – «городки» и тяготеющие к ним группы деревень. Однако решающие перемены в характере поселений Южного Двуречья происходят лишь в последующих урукском и протописьменном периодах.

Убейдские археологические материалы наглядно показывают, как постепенно возрастала роль храмов в жизни сельских общин, как они стали главными центрами экономической и социальной жизни в нарождающихся месопотамских городах. Здесь уместно опять вернуться к вопросу о соотношении убейдской культуры и шумерской цивилизации: можно ли рассматривать первую как родоначальницу второй? Однозначно ответить на него совсем не просто. Слишком мало мы еще знаем об этом переходном периоде (речь идет не только об археологических материалах, но и о письменных документах, данных антропологии, палеоботаники, палеозоологии и т. д.). И тем не менее многие компетентные исследователи высказываются в пользу преемственности этих двух культур.

К.К. Ламберг-Карловски (США) считает, что хотя убейдскую культуру преждевременно называть шумерской, все же она должна была подготовить почву для последней. Появление социальных слоев, развитие торговли и рост населения, основание новых поселков и городов – все это отличает Убейд от более ранних неолитических культур.

Близкой точки зрения придерживается и наш соотечественник И.М. Дьяконов. «Кто бы ни были подлинные создатели убейдской культуры, – отмечает он, – достигнутый ими уровень развития постепенно начинал выводить общество за рамки первобытного строя». Общины, руководимые храмовой организацией, объединялись для создания и поддержания все более сложных оросительных систем. Развитие экономики, торговли и обмена способствовало имущественному расслоению общества.

Все археологи говорят о культурной преемственности Убейда с Шумером в культовой архитектуре, керамике, домостроительстве, хозяйственных навыках и приемах, в предметах быта. Не случайно, видимо, и то, что все главные шумерские города возникли на месте прежних убейдских поселений. По словам И.М. Дьяконова, материальные памятники свидетельствуют о том, что создатели убейдской культуры на юге Двуречья конца V – начала IV тыс. до н. э. были безусловно шумерами, а «с возникновением иероглифической письменности на грани IV и III тысячелетий до н. э. мы имеем уже бесспорные доказательства, что население Нижней Месопотамии было шумерским».

Итак, к концу убейдского периода Месопотамия существенно изменяется.

Переход от деревни к протогороду и от первобытно-общинного строя к государству и цивилизации совпал в Ираке с появлением новых форм керамики, изобретением гончарного круга, заменой плоских печатей из камня цилиндрическими и с рядом других достижений, кульминацией которых было изобретение письменности незадолго до 3000 г. до н. э. Археологические данные показывают полную преемственность в архитектурных и религиозных традициях с предыдущей эпохой. Поэтому мы, скорее всего, имеем здесь дело не с внезапной революцией, а с финальным этапом эволюции, начавшейся в Месопотамии за много столетий до этого.

Период, отражающий все эти новые условия, представлен лишь в немногих теллях Южного Ирака. Наиболее важным из них до сих пор остается У рук (Варка). Вот почему и время столь радикальных перемен названо урукским.

Урукская культура

В последние века IV тыс. до н. э. культурное развитие Месопотамии резко ускорилось, и кульминацией этого процесса стало возникновение шумерской цивилизации. Эти времена по городу У руку (Варке) носят название урукского периода (ок. 3500–3100 гг. до н. э.). В шумерских текстах III тыс. до н. э. Урук признается одним из главных центров Шумера. В это время здесь активно развиваются городские центры и, согласно исследованиям Р. Мак Адамса, происходят важные демографические изменения. За триста лет – с 3500 по 3200 гг. до н. э. – население этого региона значительно возросло. «Возможно, – отмечает К.К. Ламберг-Карловски, – это объясняется переходом кочевых племен к оседлости… и эмиграцией из сельских районов во все более урбанизирующиеся районы Южной Месопотамии, скорее всего, тем и другим вместе».

Этот достаточно медленный процесс перемен в жизни месопотамского общества Г. Чайлд назвал «городской революцией». Он включал в себя появление письменности и развитие монументального стиля архитектуры, наиболее ярко выраженнного в храмовых постройках.

Чем же объясняются те глубокие изменения, которые произошли в Южном Ираке в конце IV тыс. до н. э.? Существует множество гипотез. Некоторые ученые считают, что перемены в Месопотамии осуществлялись столь стремительно, что наверняка не обошлось без влияния каких-то чужеземцев. И действительно, за считанные столетия на юге месопотамской равнины имел место подлинный переворот: переселение людей из деревень в города, зарождение новых форм керамики, изобретение письменности и появление цилиндрических каменных печатей как показателя утверждения частной собственности.

Но считать причиной крупных социально-экономических перемен в Двуречье вторжение каких-то иноземцев было бы слишком большой натяжкой. К тому же эта гипотеза опровергается археологическими данными, свидетельствующими о четкой преемственности, начиная с убейдских времен, в архитектуре, религиозных верованиях и технологических традициях.

Другая гипотеза, претендующая на вскрытие истоков «городской революции», основана на том, что в развитии государств (и цивилизации) исключительную роль сыграла ирригация – искусственное орошение земель с помощью каналов, плотин и дамб. Ее автор, Карл Виттфогель, в своей работе «Восточный деспотизм» прямо увязал появление сложных ирригационных систем с наличием сильной центральной власти, обеспечивающей необходимую для строительства и содержания каналов рабочую силу. Согласно Виттфогелю, ирригация Месопотамии была ключевым фактором развития ее городской цивилизации. Гипотеза подверглась острой, но справедливой критике. Например, Р. Мак Адамс доказал, что сложные политические и экономические институты существовали в Южном Ираке задолго до того, как там была создана сложная сеть ирригационных сооружений. Разумнее считать ирригацию лишь одной из причин появления шумерской цивилизации, но не обязательно главной.

Еще одна гипотеза объясняет возникновение городов-государств Шумера взаимодействием оседлого земледельческого населения Месопотамии и кочевых племен окружающих территорий. Видимо, данный фактор также следует принять во внимание, но и он не может быть единственным, хотя, конечно, такие контакты вполне могли играть роль катализатора в становлении государства. Если судить по письменным источникам, относящимся к более позднему времени, то отношения между оседлыми общинами и кочевниками строились на взаимной подозрительности, а то и открытой вражде и военных столкновениях. Такие отношения, отраженные в клинописных текстах III–II тыс. до н. э., сохранялись вплоть до недавнего времени. «И все-таки, – отмечает К.К. Ламберг-Карловски, – несмотря на враждебность во взаимоотношениях кочевники благодаря мобильности, пастушескому образу жизни были необходимы жителям земледельческих поселений для общения, торговли и разведения домашнего скота, в частности, овец и коз. Номады обладали ценной информацией. Благодаря постоянным миграциям они всегда знали, где можно найти те или иные ресурсы, и были в курсе политических событий в разных районах. Эти миграции также позволяли им выступать в роли посредников в обмене товарами и идеями между оседлыми жителями горных областей и обитателями месопотамской равнины».

Итак, первая цивилизация в истории человечества зародилась, по всей вероятности, в Южной Месопотамии, и начальный этап ее развития лучше всего документирован раскопками в Уруке (Варке).

Урук (Эрех) – заря цивилизаиии

Грандиозные и величественные руины У рука находятся в пустынном районе на полпути между Багдадом и Басрой, неподалеку от современного иракского городка Варка. С 1912 года и по сей день здесь работают немецкие археологи, и благодаря их раскопкам мы имеем довольно полное представление об этом древнейшем шумерском городе.

Урук был впервые заселен около 4200 г. до н. э. носителями убейдской культуры и в своих нижних слоях представляет собой типичное убейдское поселение. Однако приблизительно с 3500 г. до н. э. здесь происходят огромные изменения, которые одни ученые связывают с приходом чужеземцев, а другие – с внутренним развитием самой убейдской культуры. Последний тезис пока более убедителен.

Характерный облик шумерской цивилизации оформился именно в период У рука. Его отличительные черты особенно ярко выражаются в трех основных сферах культуры: в строительстве монументальных храмов, изготовлении высокохудожественных цилиндрических печатей и в развитии клинописного письма.

В древности Урук был посвящен двум великим божествам шумерского пантеона – это Ан (или Ану), бог неба, и богиня любви Инанна (аккадская Иштар). В центральной части гигантского городища (общая площадь его свыше 400 га) вокруг построенного из сырцового кирпича зиккурата стоит храм этой богини, Э-Анна («Небесный Дом»), – обширный комплекс зданий и внутренних двориков, который постоянно расширялся и перестраивался с убейдских времен до персидского завоевания в VI в. до н. э. Храм бога Ану, гораздо более скромный по размерам и внешнему облику, находится в другой части города.

Ранние храмы У рука очень похожи по своей планировке на храмы убейдского периода в Эреду: фасад с контрфорсами, длинный зал, окруженный небольшими вспомогательными помещениями. Наличие дверей на длинной стороне храма также говорит о преемственности архитектурных традиций, религиозных верований и обрядов. В Э-Анна были открыты шесть таких святилищ.

Они попарно размещались в трех последовательно сменяющих друг друга слоях, что позволило немецкому археологу Г. Ленцману предположить, будто они посвящались не только Инанне, но и ее супругу – богу плодородия Думузи.

Илл. 25. Избиение пленных. Оттиск с цилиндрической печати протописьменного периода. Урук. 2900–2800 гг. до н. э.

Особенно интересными оказались сооружения из самых нижних слоев – огромные храмы на платформах. Один из них, «Белый Храм», гордо возвышался на высоком фундаменте из белых известняковых плит и имел впечатляющие размеры: 78 х 33 м. Совершенно изумительна его внутренняя мозаичная отделка. Другой храм состоял из большого двора между двумя святилищами и имел портик с восемью массивными колоннами из сырцового кирпича (каждая – 2,4 м в диаметре), расположенными в два ряда. Боковые стены двора, сами колонны и платформа, на которой они стояли, были сплошь покрыты цветной геометрической мозаикой, образуемой шляпками глиняных конусов в 7,5-10 см длиной, которые были окрашены в черный, красный и белый цвета и затем вбиты в глиняную штукатурку. Этот оригинальный и очень эффективный способ орнаментации архитектуры получил широкое распространение в течение урукского и последующего «протописьменного» периодов.

Здесь уместно привести мнение отечественного ученого И.М. Дьяконова относительно одного интересного сооружения в самом центре Урука. «На более низко расположенной примыкающей террасе, – пишет он, – находился еще один весьма интересный архитектурный комплекс – так называемое Красное здание. Это большой, замкнутый стеной, двор (около 600 кв. м), с двумя узкими обороняемыми входами, со стенами, украшенными трехцветной орнаментальной мозаикой, имитирующей плетеную циновку. Перед двором расположена своего рода возвышающаяся площадка из сырцового кирпича, как бы эстрада, вероятно крытая, на которой водружены приземистые круглые столбы или колонны, также с цветной мозаикой. Раскапывавшие Варку археологи не дали этому ансамблю никакого истолкования; он довольно неопределенно представлялся им „культовым». Однако, может быть, перед нами место для народных собраний (двор) и заседаний общинного совета старейшин (приподнятая площадка-возвышение, или „эстрада»). Обстановка совершенно согласуется с тем, как рисуются эти органы самоуправления общины в позднейших шумерских литературных памятниках: правитель-жрец отдельно совещается с советом, а народ при этом лишь присутствует – видимо, в некотором отдалении – и, когда к нему обращаются, поддерживает предложение правителя криком „хэам“ – „да будет“. Но мог провозгласить и „наам“ – „да не будет“».

Илл. 26. «Белый храм» в Уруке (Варке).

Реконструкция. Урукский период

В верхнем слое Урука в комплексе Э-Анна мы вновь видим остатки двух храмов примерно на том же самом месте и того же самого плана, но с другой ориентировкой. По радиоуглеродному анализу один из них датируется около 2815 г. до н. э. Однако между храмами не было ни двора народного собрания, ни возвышения для совета. Наступили иные времена и иные порядки: власть все более концентрировалась в руках правителя, а роль народного собрания в решении важных дел жизни общины была сведена к минимуму.

Следует подчеркнуть, что все описанные выше храмы покоились (как и святилища Убейда в Эреду) на низких кирпичных платформах. Но со временем платформа-фундамент становилась все выше и выше, уже превосходя по своим размерам само храмовое здание. Видимо, именно здесь и надо искать истоки знаменитого месопотамского зиккурата – ступенчатой башни, на плоской вершине которой возводилось святилище наиболее почитаемого в данном городе божества. Эта постепенная эволюция в архитектуре хорошо иллюстрируется храмом бога Ану из Урука-Варки, где шесть последовательно сменявших друг друга святилищ были, в конце концов, включены в общую монументальную платформу в 15 м высотой. На ее вершине находятся прекрасно сохранившиеся остатки храма позднеурукского периода. Поэтому даже сейчас, в наши дни, можно войти внутрь его стен и молча постоять в том самом месте, где 5000 лет назад шумерские жрецы возносили к небесам свои молитвы.

Помимо великолепной архитектуры урукский период отмечен широким распространением резных печатей – этих маленьких шедевров раннего месопотамского искусства. Каждая такая печать – это небольшой цилиндрик, сделанный обычно из полудрагоценных пород камня и имеющий длину от 2,5 до 7,5 см и толщину от размеров пальца руки до параметров современного карандаша. Внутри, по центру, шел тонкий канал – для того, чтобы печать можно было (продев шнурок) носить на шее. На поверхности вырезан рисунок, который, когда его прокатывали по сырой глине, мог служить своего рода «удостоверением личности» владельца, или, скорее, его личной «подписью». Мотивы рисунков разнообразны. Наиболее распространенными были фризы из животных и растений, мифологические существа и боги, сцены из повседневной жизни.

В начале 1919 году мир узнал о феномене, получившим название культура Убайд, влияние которой прослеживается на всем Ближнем Востоке, в Закавказье и Средней Азии. Она существовала на юге современного Ирака с VI по IV тысячелетия до нашей эры, т. е. до периода Урука и считается предшественницей шумерской цивилизации. Считается, что культура Убайд развилась из Самаррской культуры. В начале 1919 году мир узнал о феномене, получившим название культура Убайд, влияние которой прослеживается на всем Ближнем Востоке, в Закавказье и Средней Азии. Она существовала на юге современного Ирака с VI по IV тысячелетия до нашей эры, т. е. до периода Урука и считается предшественницей шумерской цивилизации. Считается, что культура Убайд развилась из Самаррской культуры.

Древний Убайд – это название культуры Эриду, из которой возник Шумер и последующие, сменившие его культуры. В легендах шумеров, Эриду был первым городом на Земле. Это священный город бога Энки, который считался у них создателем человечества. Усиление шумерской общности привело к вытеснению убайдцев. Свое название Убайдская культура получила по холму искусственного происхождения Эль-Убайд возле древнего шумерского города Ур. Особенностью Убайдской культуры были статуэтки с головами ящеров и узкими разрезами раскосых глаз. Наиболее известная из них – это человекоподобная ящерица (лат. ласерта), держащая на руках своего ребенка и кормящая его. Были и другие статуэтки с телом женщины и головой ящерицы. У них на груди и на гениталиях – гравированные треугольники, на плечах – налепы (наплечные украшения), на головах – высокие «шапочки» или парики из битума (природного асфальта).

На основании глиняным статуэткой, найденных на юге современного Ирака (одна из главных колыбелей современной цивилизации), нельзя исключить предположения, что именно так выглядели представители земных рептилоидов, известных раннему человечеству. Считается, что культура Убайд, в которую создавались статуэтки ящеров (человекорептилий или разумных рептилий), возникла еще до появления шумерской цивилизации, созданной Элохим.

Месопотамия – один из древнейших очагов цивилизации в IV-III тысячелетиях до нашей эры. Со времен появления шумеров и до падения Нововавилонского царства на территории месопотамской низменности проживало 10% населения всей Земли. Начало шумерской цивилизации совпадает с началом письменной фиксации мировой истории, понятной современному человечеству. До шумеров были другие цивилизации, но их письменность до сих пор нерасшифрована и ожидает своих исследователей. Первые письменные документы, расшифрованные современной наукой принадлежат именно шумерам. Поэтому и говорят, что история в современном понимании началась в Шумере, а его главным праздником был Новый Год. После открытия Лейлатепинской культуры на территории современного Азербайджана появились основания полагать, что часть носителей Убейдской культуры мигрировали на Южный Кавказ, а затем и на Северный Кавказ (памятники Майкопской культуры). Майкоп – столица Республики Адыгея, а предками ее коренного населения считаются известные под разными именами черкесы (касоги). С основанной ими Кабардой имел тесные родственные связи Иван Грозный, представивший на Руси нибируанские символы власти.

Хурриты оказывали сильное влияние на Хеттское царство – могущественную древнюю державу в Малой Азии (ок. 1800 – ок. 1180 до н. э.). В свою очередь, пантеон хеттских богов фактически полностью стал пантеоном греческих богов, но под новыми именами. Верховным богом хеттов был бог ветра и грома Тешуб, ассициируемый с нибируанцем Ишкуром. Тешуб хеттов стал главой пантеона древних греков под именем Зевс, сохранив собственный атрибут (молнии – главное оружие Зевса). Позднее, римляне сделали греческого Зевса (хеттского Тешуба) своим Юпитером – верховным правителем и громовержцем. Некоторые называют Ур Хеттов родиной Авраама – праотца монотеистических религий. Ур Хеттов был близнецом Ура Халдеев, где в 1927 году были обнаружены царские могилы, в которых, как считается были захоронены некоторые нибируанцы и/или их потомство (т.е. боги и полубоги). Не случайно, возникновение и развитие вышеуказанных монотеистических религий часто связывают также с представителями Нибиру.

Хетты, жившие на территории современной восточной Турции (Анатолии), использовали в качестве ритуальных сооружения, построенные до них представителями высокоразвитой цивилизации или цивилизаций. Примером может послужить археологический памятник с турецким названием Аладжа-хююк, расположенный неподалеку от столицы хеттов Хатуссы, которая, как гласят легенды, существовала задолго до появления самих хеттов на Анатолийском плоскогорье. Считается, что Аладжа-хююк возник еще в эпоху неолита и был поселением хаттов – предшественников хеттов. Во времена Хеттского царства он прежде всего выполнял функции религиозно-культурного центра.

Возвращаясь к носителям Убейдской культуры. Как было сказано выше, они ассимилировались с хурритами, которые оказали мощное влияние на хеттов. Помимо хеттов, хурриты наряду с урартами, и некоторыми другими народностями участвовали, начиная с конца II тысячелетия до нашей эры и до IV-II веков до нашей эры, в процессе сложения армянского этноса. Главным героем армянского эпоса является Ной, который, согласно некоторым исследователям, был сыном нибируанца Энки. Согласно шумерским мифам, Энки и его сводная сестра Нинхурсаг были создателями первых людей, которые должны были добывать золото для нибируанцев. Именно богине Нинхурсаг (известной древним народам как мами) посвящался храм, раскопанный в центре под холмом Убейд, давшим название целой культуре/феномену.

|

«Арам-Нахараим» — «Сирией между реками» называется верхнее Двуречье в Ветхом Завете. Мы знаем эту страну под именем Месопотамия. Две великие реки, Евфрат и Тигр, превратили эту страну в колыбель одной из самых древних мировых культур. Около 4400–4300 гг. до н. э. в Южном Ираке, на берегах рек Тиф и Евфрат, возникла убейдская земледельческая культура, развитие которой привело к сложению цивилизации шумеров.

Слава шумерских городов-государств, таких как Урук, Ур, Лагаш, ставших носителями самой передовой культуры своего времени, дошла до наших дней. Шумеры создали одно из величайших достижений человеческого гения: на рубеже IV и III тысячелетий им удалось передать человеческую речь с помощью знаков и таким образом создать первую в истории человечества систему письма. Шумерские архитекторы изобрели арку. Шумеры одомашнили кур, создали первый агротехнический календарь, первый в мире рыбопитомник, первые в мире лесозащитные насаждения, первый библиотечный каталог, они записали первые в мире медицинские рецепты.

Все это мы знаем сегодня. А всего восемьдесят лет назад наука имела о Шумерах и их происхождении довольно смутные представления. В 1850-х годах древности Южной Месопотамии изучал английский консул в Басре Д. Э. Тейлор, но, хотя его двухлетние раскопки дали весьма интересные результаты, открытия Тейлора не были оценены по достоинству, и исследования были прерваны. Спустя сорок лет здесь побывала экспедиция Пенсильванского университета (США), ограничившаяся частичными раскопками одного из найденных Тейлором объектов. Этим история ранних исследований Южной Месопотамии и исчерпывается. Здешние места в ту пору слыли небезопасными, снаряжение экспедиции сюда было делом дорогостоящим, и охотников работать здесь фактически на свой страх и риск не находилось.

Все изменилось с началом Первой мировой войны. В 1918 году вместе с британским экспедиционным корпусом, высадившимся в Месопотамии, в эти места попал призванный в армию ассистент Британского музея в Лондоне Кэмпбелл Томпсон. Несмотря на тяжелую солдатскую жизнь и изнуряющую жару, он нашел время для того, чтобы осмотреть некоторые холмы с погребенными в них руинами. Как оказалось позднее, Томпсон наткнулся на руины священного города Эриду, который шумеры считали древнейшим городом на Земле, и на развалины Ура — столицы шумеров, города библейского Авраама.

Времени и средств на серьезные раскопки у Томпсона не было, но и тех нескольких дней, что он провел, роясь в развалинах, ему вполне хватило, чтобы понять всю значимость сделанного им открытия. Вернувшись в Лондон, Томпсон сумел заинтересовать своими находками Британский музей.

Для раскопок в Месопотамии была сформирована экспедиция, руководителем которой был назначен Леонард Кинг. Но он внезапно заболел, и его место занял молодой ассириолог Р. Холл. Зимой 1918/1919 гг. экспедиция приступила к раскопкам в Эриду и Уре. При этом Холл постоянно отвлекался на поиски других, более интересных с его точки зрения археологических объектов, и наконец его внимание привлек холм Телль эль-Убейд, расположенный в 7 км к западу от Ура.

И Холл нашел здесь много интересного. Он раскопал часть древнейшего в Месопотамии храма, относящегося к середине III тысячелетия до н. э. Этот древний храм из Эль-Убейда не был перекрыт позднейшими постройками и сохранил свой облик.

Святилище стояло на искусственно сооруженной террасе, которая в свою очередь покоилась на стенах из обожженного кирпича. Наверх вела монументальная лестница из известняка. По ее обеим сторонам стояли изваяния львиных голов в натуральную величину, сделанные из битума и покрытые медью. Широко открытые глаза из красной яшмы, белого ракушечника, зеленого стеатита и красный далеко высунутый язык производили жуткое впечатление. «Попадались также маленькие быки из меди, битума и дерева», — сообщал Холл.

Над входом в храм некогда помещался большой рельеф, изображающий орла с головой льва, держащего в когтях двух оленей. Перед храмом был устроен алтарь из обожженного кирпича. На его внешней поверхности красовался знак планеты Венеры — символ верховной богини шумеров Нингур (Инанны), «владычицы небесных высот»…

Находки Холла были поразительны. Но нехватка средств — вечный бич археологов — заставила его прекратить дальнейшие раскопки. Лишь в 1922 году доктор Дж. Б. Гордон, директор Университетского музея в Пенсильвании (США), обратился к Британскому музею с предложением организовать совместную экспедицию в Месопотамию. Руководителем объединенной экспедиции был назначен английский археолог Леонард Вулли.

Главной целью экспедиции был определен Ур. Но Вулли не мог пройти и мимо находок Холла, сделанных в Эль-Убейде. Его очень привлекал этот загадочный храм, который тогда считался древнейшим сооружением Месопотамии и вообще древнейшим зданием в мире, архитектуру которого можно было воссоздать более или менее достоверно. Забегая вперед, скажем, что с тех пор были найдены и более древние здания, однако в Элъ-Убейде экспедиции Вулли удалось сделать еще одно открытие, хоть и не столь сенсационное, но не менее интересное. А пока изучение Эль-Убейда он начал с продолжения раскопок храма, начатых Холлом.

«Обкопав лестницу и двигаясь дальше вдоль стены, — писал Л. Вулли, — мы нашли между лестницей и дальним углом площадки две трехметровые деревянные колонны, инкрустированные перламутром, сланцем и красным камнем, а также другие пальмообразные колонны и брусья, обшитые листами меди. Здесь же были свалены четыре медные статуи стоящих быков с повернутыми назад и прижатыми к плечу головами. Вдоль стены лежали медные рельефы, изображающие отдыхающих животных, а между ними фрагменты мозаичного фриза, на котором фигуры из белого известняка или ракушечника выделялись резкими силуэтами на фоне черного шифера, окантованного полосками меди. И тут же мы повсюду находили разбитые или целые инкрустированные глиняные цветы на конусообразных стеблях».

Вулли так реконструирует облик древнего храма: «На карнизе верхнего края площадки, вдоль цоколя храмовой стены, стояли статуи (четырех) быков, и, очевидно, на их уровне в стену были вставлены глиняные цветы, так что животные как бы паслись на цветущем лугу Над ними на фасаде сверкал медный фриз с рельефным изображением отдыхающих животных, еще выше был укреплен мозаичный фриз со сценой доения и, наконец, на самом верху — фриз с изображением птиц».

Под фундаментом храма были найдены две фигуры тельцов, высеченные из известняка. Очевидно, они служили опорами трона со статуей бога на нем Священным символом этого бога, по-видимому, был баран. Рядом нашли маленький барельеф из алебастра с сильно выветрившимся изображением, сохранившимся лишь наполовину. На нем можно рассмотреть лодку серповидной формы с каютой или навесом посередине «На одной стороне изображен стоящий на корме мужчина, а в каюте — свинья (кабан?). На Другой стороне на месте мужчины изображены две рыбы, а на месте свиньи — гусь», — так описал находку Вулли.

Когда и кем было построено святилище в Эль-Убейде? На этот вопрос археологи сумели получить точный ответ: на одном из камней фундаменту вырезано имя второго царя первой династии Ура с титулом и полным именем: Аанни-падца, жившего около 3100 года до н. э.

Во втором, меньшем по размерам холме, примыкающем к храму, археологи нашли множество могил. Это были очень бедные погребения: в них не было почти ничего, кроме глиняной посуды. Вулли предположил, что могилы появились в одно время с храмом Аанни-падды, поскольку они расположены от него поблизости: обычно священная земля рядом с храмом считается самым подходящим местом для кладбища. Таким образом, можно с уверенностью было отнести это кладбище к эпохе первой династии царей Ура, а поскольку в нем оказалось множество глиняных сосудов самых различных видов, археологи получили великолепную отправную точку для датировки последующих открытий.

При любых раскопках, будь то здание или кладбище, глиняная посуда составляет основную массу находок. Форма бытовых глиняных сосудов меняется, по мере того как развивается или деградирует культура, изменяется социальный строй, происходят новые открытия или просто возникает новая мода. Некоторые типы сосудов могут долго оставаться без изменений, однако большинство со временем меняется. То же самое относится и к прочим предметам, но поскольку глиняные сосуды наиболее многочисленны — обожженная глина, несмотря на свою хрупкость, практически не разрушается, — то лучше и удобнее опираться при датировке именно на них.

Тогда, в 1923 году, археологи имели очень слабое представление о типах месопотамских глиняных сосудов разных периодов, а о сосудах наиболее древнейших эпох — совсем ничего. Поэтому находка в Эль-Убейде имела огромное значение. Археологи обнаружили там более сотни разновидностей сосудов и изучили способы их изготовления. Тот факт, что все они относятся к определенному историческому периоду, сыграл большую роль, и, когда начались раскопки других шумерских поселений, исследователи сумели правильно датировать их время, в основном опираясь на образцы глиняной посуды из могил Эль-Убейда.

Глиняная посуда позволила пролить свет и на загадку происхождения убейдцев, являвшихся прямыми предками шумеров. Сопоставив все известные данные, исследователи пришли к выводу, что глиняная посуда Эль-Убейда имеет не местное происхождение. Очевидно, первые поселенцы принесли сюда стиль и формы керамики из своей родной страны. Где же она находилась? Единственное место, где была обнаружена керамика сходного типа, — это Элам, горная область, расположенная на юго-западе современного Ирана. Именно отсюда в плодородную долину Евфрата шесть тысяч лет назад пришел земледельческий народ, владевший искусством тонкой обработки камня, возделывавший землю каменными мотыгами, размалывавший зерно на каменных ступках и ручных жерновах и делавший серпы из обожженной глины. Эти люди около 4400–4300 гг. до н. э. создали в Южном Ираке так называемую убейдскую культуру, с распространением которой по всей Месопотамии начинается новая эра, приведшая к шумерской цивилизации.

Еще четверть столетия назад считалось, что убейдцы были примитивными обитателями болот, жили в тростниковых хижинах, охотились, ловили рыбу и лишь иногда занимались земледелием, подобно современным обитателям юга Ирака («болотным» арабам). Сегодня очевидно, что это мнение было глубоко ошибочным. Более всего усилению убейдцев способствовали подъем торговли и развитое земледелие. Однако ничто так явно не указывает на изменения в культуре, как начавшееся в городах строительство монументальных храмов. Возведенные из появившегося в это время сырцового кирпича, иногда на каменных фундаментах, они господствовали над городами с высоты древних холмов. Однако храм Эль-Убейда по-прежнему остается единственным исследованным памятником архитектуры времен первой династии Ура.

Распространение убейдской культуры по всей Нижней Месопотамии и само ее существование, не говоря уже о процветании, было бы невозможно без широкого использования ирригации. С развитием культуры и улучшением ирригационной техники богатая и плодородная долина Евфрата становится перенаселенной. Начинается продвижение населения вверх по Тигру и Евфрату в поисках новых земель В долгой истории Месопотамии эти переселенцы были первыми на этом пути. За ними последовали другие. На всей обширной территории Двуречья, даже к северу от гор Тавра — в долинах Малатии, Элазига и Палу, теперь находят убейдскую керамику. На северо-западе убейдское влияние достигает Мерсина в Киликии. На северо-востоке оно доходит до Азербайджана, на востоке достигает Хузистана. Юго-западная граница распространения убейдской керамики пролегает по реке Оронт (Западная Сирия). Никогда прежде ни одна культура не распространяла своего хотя бы поверхностного влияния на такую огромную территорию.

Но самым неожиданным открытием археологов стал тот факт, что культуру Эль-Убейда погубил всемирный потоп!

«В 1929 году завершились раскопки царского кладбища в Уре, — вспоминал Леонард Вулли. — Найденные в могилах сокровища свидетельствовали о поразительно высокой цивилизации, и именно потому было особенно важно установить, через какие этапы человек поднялся до таких высот искусства и культуры. Вывод напрашивался сам собой: нужно продолжать копать вглубь…

Мы начали с того слоя, где были обнажены захоронения, и отсюда стали рыть маленькую квадратную шахту площадью полтора метра на полтора. Мы углубились в нижний слой, состоявший из обычной, столь характерной для населенных пунктов смеси мусора, распавшихся необожженных кирпичей, золы и черепков. На глубине около метра внезапно все исчезло: не было больше ни черепков, ни золы, а одни только чистые речные отложения. Араб-землекоп со дна шахты сказал мне, что добрался до чистого слоя почвы, где уже ничего не найдено, и хотел перейти на другой участок.

Я спустился вниз, осмотрел дно шахты и убедился в его правоте, но затем сделал замеры и обнаружил, что «чистая почва» находится совсем не на той глубине, где ей полагалось бы быть. Я исходил из того, что первоначально Ур был построен не на возвышенности, а на невысоком холмике едва выступавшем над болотистой равниной, и, пока факты не опровергнут моей теории, я не собирался от нее отказываться. Поэтому я приказал землекопу спуститься вниз и продолжать работу.

Араб неохотно начал углублять шахту, выбрасывая на поверхность чистую землю, в которой не было никаких следов человеческой деятельности. Так он прошел еще два с половиной метра, и вдруг появились кремневые осколки и черепки расписной посуды, такой же, как в Эль-Убейде.

Я еще раз спустился в шахту, осмотрел ее и, пока делал записи, пришел к совершенно определенному выводу. Однако мне хотелось узнать, что скажут об этом другие. Вызвав двух участников экспедиции, я изложил им суть дела и спросил, что из этого следует. Оба стали в тупик. Подошла моя жена, и я обратился к ней с тем же вопросом.

— Ну, конечно, здесь был потоп! — ответила она не задумываясь. И это был правильный ответ».

Будучи на сто процентов уверенным в своей правоте, Вулли все же не стал спешить с окончательными выводами — вряд ли уместно говорить о всемирном потопе, ссылаясь на единствен

Ранее, эти статуэтки экспонировались в Музее Багдада. Большей частью они происходят из вышеуказанного города Ур. Их возраст датируется 5-ым тысячелетием до нашей эры, к которому уходят истоки основания Ура.

Ранее, эти статуэтки экспонировались в Музее Багдада. Большей частью они происходят из вышеуказанного города Ур. Их возраст датируется 5-ым тысячелетием до нашей эры, к которому уходят истоки основания Ура. Официальня наука часто ассоциирует вышеуказанные статуэтки разумных ящеров с материальным выражением представлений жителей древней Месопотамии о богах, в частности с Намму – первобытной шумерской богиней-матерью. Исследователи этой культуры считают, что она выдвинула идею создания человека, чтобы он мог служить богам. Ее имя является частью имени известного шумерского правителя и законодателя Ур-Намму, правившего приблизительно в 2112-2094 годах до нашей эры.

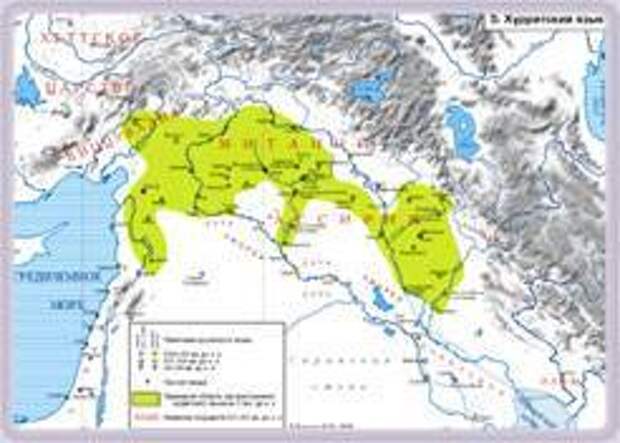

Официальня наука часто ассоциирует вышеуказанные статуэтки разумных ящеров с материальным выражением представлений жителей древней Месопотамии о богах, в частности с Намму – первобытной шумерской богиней-матерью. Исследователи этой культуры считают, что она выдвинула идею создания человека, чтобы он мог служить богам. Ее имя является частью имени известного шумерского правителя и законодателя Ур-Намму, правившего приблизительно в 2112-2094 годах до нашей эры. Также, носители Убейдской культуры мигрировали на Верхний Тигр, и в северные районы Загроса, где они позже ассимилировались с хурритами, создавшими в Северной Месопотамии, в XVI-XIII веках до нашей эры, государство Митанни. Именно из этого государства происходили мать (Тия) и обе жены (Нефертити и Кия) египетского фараона-реформатора Эхнатона.

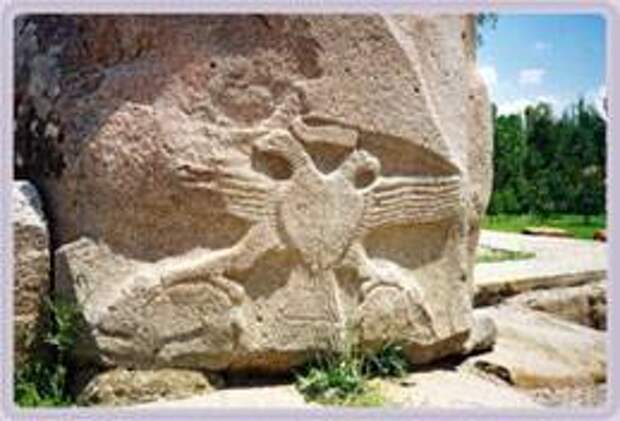

Также, носители Убейдской культуры мигрировали на Верхний Тигр, и в северные районы Загроса, где они позже ассимилировались с хурритами, создавшими в Северной Месопотамии, в XVI-XIII веках до нашей эры, государство Митанни. Именно из этого государства происходили мать (Тия) и обе жены (Нефертити и Кия) египетского фараона-реформатора Эхнатона. Считается, что Россия приняла своего двуглавого орла от Византии в XV веке через брак Ивана III и Софьи Палеолог (племянницы последнего византийского императора), хотя данный символ был известен на Руси задолго до этой свадьбы. Византия достаточно долго владела землями, где в далеком прошлом жили хетты. Двуглавый орел был известен у хеттов со II тысячелетия до нашей эры. Хетты изображали его на своих государственных печатях и штандартах, на каменных барельефах и т. д. В отличие от российского герба, у

Считается, что Россия приняла своего двуглавого орла от Византии в XV веке через брак Ивана III и Софьи Палеолог (племянницы последнего византийского императора), хотя данный символ был известен на Руси задолго до этой свадьбы. Византия достаточно долго владела землями, где в далеком прошлом жили хетты. Двуглавый орел был известен у хеттов со II тысячелетия до нашей эры. Хетты изображали его на своих государственных печатях и штандартах, на каменных барельефах и т. д. В отличие от российского герба, у хеттского двуглавого орла была одна корона, а вместо скипетра и державы – две жертвы. В определенной мере можно говорить о преемственности символов империй и культур. Однако о хеттском двуглавом орле ничего не знали русские геральдисты, ведь в их эпоху остатки хеттских городов лежали под землей. Если идти еще дальше, то окажется, что двуглавый орел не изобретение хеттов, он был символом нибируанца Нинурты.

хеттского двуглавого орла была одна корона, а вместо скипетра и державы – две жертвы. В определенной мере можно говорить о преемственности символов империй и культур. Однако о хеттском двуглавом орле ничего не знали русские геральдисты, ведь в их эпоху остатки хеттских городов лежали под землей. Если идти еще дальше, то окажется, что двуглавый орел не изобретение хеттов, он был символом нибируанца Нинурты. Камни из Аладжа-хююка (см. рис. слева) это близнецы-братья камням из Куско (см. рис. справа) – столице империи инков. Невооруженным глазом видно практически полное сходство классической полигональной кладки из мегалитических блоков в Аладжа-хююке с блоками из Перу, практически идеально сочлененных по сложной поверхности. Однако, между Турцией и Перу десятки тысяч километров и огромный океан. Сходство кладки в обеих случаях потрясающее, а ее сложность лишний раз подтверждает, что их создателями были не хетты или инки (между цивилизациями которых три тысячи лет), а представители высокоразвитой цивилизации или цивилизаций. Видно, что при создании сооружений в Аладжа-хююке и Куско явно использовалась одна и таже технология, одни и те же методы обработки камня, одни и теже строительные приемы, одна и та же инженерная логика. Технологии как хеттов, так и инков были весьма примитивными и не имеют ничего общего с технологиями высокоразвитой в техническом отношении цивилизацией.

Камни из Аладжа-хююка (см. рис. слева) это близнецы-братья камням из Куско (см. рис. справа) – столице империи инков. Невооруженным глазом видно практически полное сходство классической полигональной кладки из мегалитических блоков в Аладжа-хююке с блоками из Перу, практически идеально сочлененных по сложной поверхности. Однако, между Турцией и Перу десятки тысяч километров и огромный океан. Сходство кладки в обеих случаях потрясающее, а ее сложность лишний раз подтверждает, что их создателями были не хетты или инки (между цивилизациями которых три тысячи лет), а представители высокоразвитой цивилизации или цивилизаций. Видно, что при создании сооружений в Аладжа-хююке и Куско явно использовалась одна и таже технология, одни и те же методы обработки камня, одни и теже строительные приемы, одна и та же инженерная логика. Технологии как хеттов, так и инков были весьма примитивными и не имеют ничего общего с технологиями высокоразвитой в техническом отношении цивилизацией. Известно, что в хурритах «растворились» представители древней Убейдской культуры, которые в свою очередь еще раньше «подвергались» влиянию цивилизации земных разумных ящеров. Хотя сегодня нет точных сведений о происхождении хурритов, известно, что что хурриты, наряду с аккадийцами и урартами, принадлежали к арменоидной группе популяций, а сам арменоидный тип был преобладающим типом у коренных семитских групп Сирии и Месопотамии. Именно поэтому, главными представителями данного типа являются армяне и ассирийцы. В армянских национальных узорах до сих пор можно встретить завуалированные мотивы рептилий. Возможно, это древвняя память о связи с Убейдской культурой.

Известно, что в хурритах «растворились» представители древней Убейдской культуры, которые в свою очередь еще раньше «подвергались» влиянию цивилизации земных разумных ящеров. Хотя сегодня нет точных сведений о происхождении хурритов, известно, что что хурриты, наряду с аккадийцами и урартами, принадлежали к арменоидной группе популяций, а сам арменоидный тип был преобладающим типом у коренных семитских групп Сирии и Месопотамии. Именно поэтому, главными представителями данного типа являются армяне и ассирийцы. В армянских национальных узорах до сих пор можно встретить завуалированные мотивы рептилий. Возможно, это древвняя память о связи с Убейдской культурой.

Свежие комментарии