Как древняя Русь упустила шанс стать славянской Империей…

С повинной бреду, забросил совсем глубокие исторические времена древней истории. Больно (а порой обидно) Читатели пеняют. Хорошо, путь исправления зрим и понятен, будем чаще поднимать темы. Особенно, по которым обещания дадены, напёрстки наполнены.

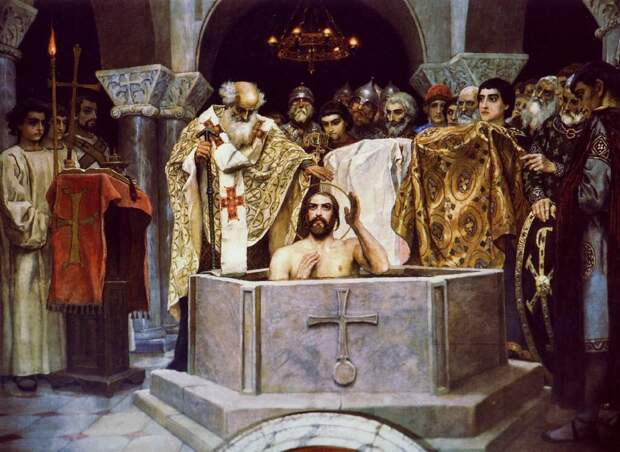

Итак, с козырей зайдём сразу, выдвинув утверждение: Империя Руси действительно могла состояться. Остановилась в полушаге…Этот судьбоносный момент был упущен после принятия князем Владимиром Святославовичем Красно Солнышко христианства. Но переход в новую веру был полностью оправдан, являлся великолепным политических ходом яростного язычника. Но есть ряд нестыковок, которыми пестрит подробное описание событий в «Повести временных лет», поэтому литературные завитушки противоречий придётся распутывать, алогизмы повествования вытаскивать на свет божий.

Фантазии и факты.

Чем порой отталкивает наш главный исторический источник о древней Руси — так это позднейшей византийской редактурой и цензурой летописи. Но перекрёстная сверка источников даже в этой «былинной сказочности и легендарщине» позволяет найти немало отголосков реальных событий. Особенно во времена Владимира Святославовича, которому уделено немало места и внимания. Большая удача — это подробности «Повести Временных лет» о внешнеполитической деятельности неистового князя…

Опять придётся изучить некоторые спорные вопросы, касающиеся истории крещения Руси, места Древнерусского государства в системе тогдашних государств. Чего вдруг с такой яростью князю Владимиру приспичило проводить религиозную реформу, рисковать жизнью, обострять отношения с восточнославянскими племенами язычников.

Он своими глазами видел, насколько велики противоречия идолопоклонников с христианами, как это раскололо дружины бабки, государыни Ольги. Как отец Святослав обжёгся на киевском терроре и был изгнан на Дунай, явно слышал былины о «чёрной метке» корпорации «Варяжская Русь», которая стоила жизни киевлянам Аскольду и Диру.

Да и события у соседей Руси говорили: заставить славян креститься можно лишь угрозой применения грубой силы, как это случилось в Болгарии при царе Борисе I. Там ритуальные купания закончились кровавым восстанием 865-го года в десяти комитатах.

Итак, листаем «Повесть временных лет», оцениваем внешнеполитическую активность князя Владимира Красно Солнышко в тот период:

- 978 год — отправление послов в Константинополь к базилевсу с предупреждением:

«Идут к тебе варяги, не держи их в городе, иначе причинят тебе зло, как и здесь, но рассели их по разным местам, а к себе не пускай ни единого»;

- 981 год — «Пошёл Владимир к полякам и занял города их: Премышлъ, Нервен и другие»;

- 983 год — «Пошёл Владимир на ятвягов, и победил, и взял землю их»;

- 985 год — «Пошёл Владимир на болгар... и победили болгар... И заключил мир Владимир с болгарами и клятву дали друг другу»;

- 987 год — посольства к волжским болгарам, «к немцам» и в Византию с целью узнать, «у кого какая служба и кто как служит Богу»;

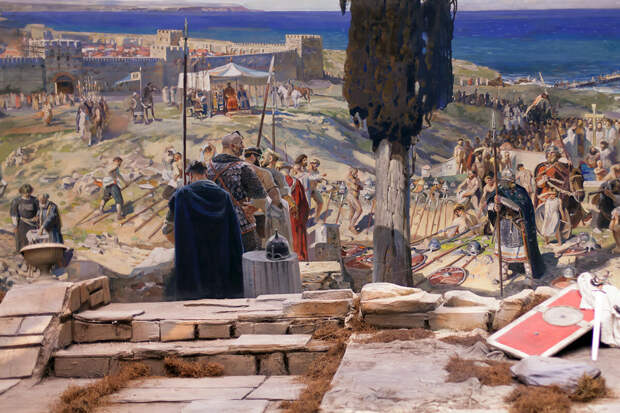

- 988 год — «Пошёл Владимир с войском на Корсунь, город греческий...»;

- 992 год — «Пошёл Владимир на хорватов».

Первый эпизод с предупреждением Константинополя о злом умысле бывших соратников-варягов Владимира говорит о неких доверительных отношениях Киева и Византии, это не просто дипломатическая вежливость. Так пекутся о лучших друзьях, как минимум…

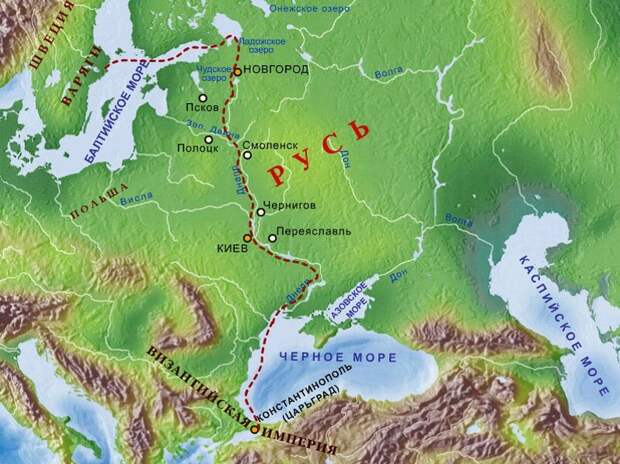

Поход «на поляков» 981 года — это не только возврат перечисленных Червенских Городов, а перехват Русью верхнего течения Днестра. То есть, Владимир закончил внешнеполитический проект Вещего Олега, который до этого взял под контроль среднее и нижнее течения, а так же все важные городки на реке Прут после войн с угличами и тиверцами. В логику укладывается и поход на ятвягов в 983 году — Русь теперь контролировала почти весь Северный Буг.

Есть вопросы у историков к болгарскому походу 985 года. Кое-кто считает: князь Владимир ходил на камско-волжских болгар, но большинство вполне оправдано говорят — крепко всыпали дунайским. Потому что в Сокращённом летописном Своде 1495 года так написано: «Ходе на Болгары на Низовские». Так называли именно дунайских булгар, с точной географией — нижнее течение великой реки.

В Иоакимовской летописи Татищева всё ещё конкретнее, названа Дунайская Болгария:

«Владимир, собрав воинство великое... пошёл на болгоры и сербы... Болгоры же... совокупившись со сербы, вооружились противо ему. И по жестоком сражении победил Владимир болгоров и сербов и поплени земли их, но по прозьбе их учинил мир с ними...».

Но в этом эпизоде летописец перепутал болгарские имена — комитопул Самуил, полноправный правитель страны в те времена — назван Симеоном. Он правил Первым Болгарским царством позже, в 893-927 годах. Но ошибка не критичная для начала XVIII века, «Повесть…» куда более люто порой промахивалась.

Готовность к прыжку…

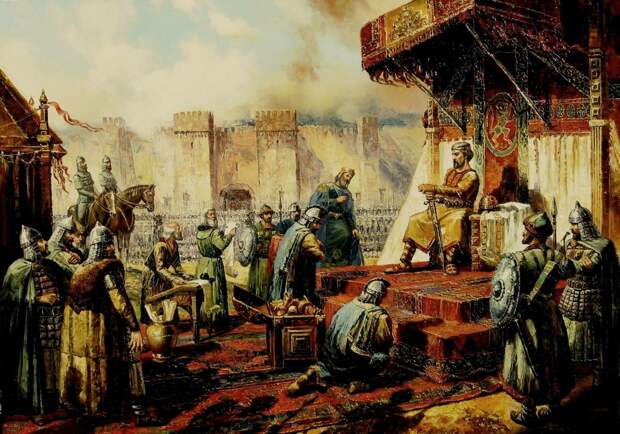

Но вот начинаются события, описанием которых Нестор и редколлегия начинают готовить читателя к эпизоду с принятием христианства. В 987 году состоялся Совет «бояр и старцев градских», отправлено посольство с целью узнать «кто как служит Богу». В Царьграде киевлян с почестями принимают императоры Василий и Константин, отправляют назад с великими «царскими дарами». Вопросы религии оставим за скобками, скорее всего заключён более широкий политический договор.

Но он не исполнен хитрыми ромеями, иначе зачем на следующий год князь Владимир устремляется на Корсунь, главный центр Византии в северном Причерноморье… Так зачем? Летописи молчат. Что опять подтверждает факт: к вероисповеданию эта карательная акция не имеет отношения, Русь традиционно ставит на место «соскочивших союзников» привычными ей методами.

Через четыре года заканчиваются несколько походов, которые устраняют хорватов, как главных бенефициаров торговых путей на реках Прут и Серета. Общерусский имперский проект полностью осуществлён, как его мыслили себе его Вещий Олег, Святослав и Владимир: под контролем Древнерусского государства оказались все торговые маршруты по рекам Северный Буг, Южный Буг, Днестр, Прут, Серет, экспансия «руси» с юго-запада вплотную подошла к Дунаю.

В этот момент начинаются странные пляски греческих летописцев с появлением христианства на Руси, назначением оного в ранг государственной религии. Что за глупость несусветная? Ромеи тут ни при чём, их дата крещения самого князя — полный вымысел. Как утверждение, что церковно-догматическая ориентация киевской Десятинной церкви была в сторону Константинополя.

«...свидетельству монаха Иакова и преподобного Нестора Печерского, Владимир крестился в 987 г.; именно первый из них говорит, что Владимир, умерший в 1015 г., прожил после крещения 28 лет, а второй прямо указывает, что оно было в лето 6495 от сотворения мира, то есть, до похода на Корсунь». (Голубинский «История русской церкви»)

Если же говорить о принадлежности Десятинной Церкви, то уже давно доказано: канонически она подчинялась «Охридской архиепископии» (автономная церковь в составе Сербской православной церкви, действующая на территории Северной Македонии). Не Константинопольскому Патриарху и тем более — болгарской епископской кафедре. Это принципиальный момент, одна из великих мистификаций русской древней истории, тщательно подправленной греками.

Почему? А с какой радости (стоящему в шаге от царской короны мира славян) Владимиру Святославовичу, подчинившему огромные территории и вышедшему на Дунай, … вассальная зависимость от Константинополя? Который принятие своего «правильного» православия всегда рассматривал фактом подчинения «варваров». По таким же чертежам должна была работать княжеская логика относительно канонического подчинения Болгарскому Царству, его последнему серьёзному сопернику в Подунавье.

Владимир Святославович ни на шаг не отступил от внешней политики князя Олега Вещего и Игоря, упрямо закрепляя военно-политическое и торговое главенство Руси в нескольких междуречьях: от Северного и Южного Буга — до Прута и Серета. Явно примеряясь завершить начатое отцом, «светлым воином» Святославом — взять под контроль нижнее течение Дуная. Тем самым полностью замкнув на себя путь «из варяг в греки», перехватив торговлю по широчайшей сети западных рек.

Время тоже было выбрано удачное, политическая ситуация в регионе способствовала. После бегства Святослава в 971 году из Болгарии император Цимисхий поставив своих наместников в северо-восточной и южной части страны, переименовал часть городов на греческий манер, захватил болгарскую казну, взял в заложники царскую семью. О чём триумфально трубят все греческие летописи:

«На едущую впереди колесницу были возложены болгарские символы царской власти: багряные одеяния, венцы, а также священная для болгар икона Богородицы. Сам Цимисхий верхом на коне в сопровождении блестящего эскорта следовал за колесницей.

Корона болгарских царей была отдана им в храм Св. Софии, а затем в императорском дворце Борис сложил с себя царские знаки отличия... ему было присвоено звание магистра. Так империя отпраздновала победу над Болгарией».

Дунайские расклады.

Итак, Первое Болгарское царство потеряло свою независимость, но в 976 году на западные анклавы выступили объединённые войска под началом сыновей комита Николы: Давида, Моисея, Аарона и Самуила. Против ромейского религиозного засилья поднялся народ и большая часть болгарской знати.

Несмотря на гибель трёх братьев, оставшийся в живых Самуил к 989 году освобождает большую часть страны от войск императора, подступает к последним греческим форпостам — городам Вирея и Сервия. Столица переносится из разрушенного языческого центра Балкан города Преслава — в Охрид. Туда перебирается и болгарский патриарх.

Царский трон занимает брат убитого болгарского царя Бориса — Роман, оскоплённый в плену по приказу византийского императора. Лишь глубокий раскол высшей болгарской знати не позволяет Самуилу окончательно победить ромеев, восстановить государство в прежних границах. Но есть другой сильный игрок — князь Владимир с его «русью и варягами», восточными славянами.

Они поспевают вовремя, в самый разгар болгаро-византийской войны оказывают помощь Самуилу в битве при Сердике 986-го года, позже подавляют восстание Варды Фоки в Малой Азии. Это позволяет уже Василию II удержаться на константинопольском троне. Благодаря «руси» император громит восставших в 988 году при Хрисополе, в 989 году — под Абидосом.

Князь Владимир заключает два основополагающих договора: русско-болгарский (985 г.) и русско-византийский (987 г.). Вся политическая конфигурация на Дунае и Причерноморье меняется в пользу Древнерусского государства. В этой ситуации даже печенеги ведут себя мышками под веником. Летописец так говорит о Болгарии в тот период: «И заключил мир Владимир с болгарами и клятву дали друг другу...».

То есть, такой договор возможен был только при существовании русско-византийских договорённостей. Абсолютно и принципиально отличающихся от всех прежних, времён Святослава. Был скреплён обещанием брака царевны Анны с Владимиром. Вопрос с «правильным крещением» вряд ли там был прописан, Византия была не в том политическом положении, чтобы ставить подобное непременным условием.

Вопрос: что именно Ясно Солнышко потребовал в качестве приданного за царевной? Он на коне, всё в его пользу. Желай, что душеньке угодно… как Оттон I, предъявивший претензии на византийскую Южную Италию:

«...в качестве приданого за одной из порфирородных представительниц правящего византийского дома, которую он в 968 году просил в жены своему сыну— будущему императору Оттону II». («История Византии»)

Если смотреть на политическую карту того времени, таким призом мог быть только аннексированный Цимисхием в 971 году — Паристрион, византийская фема с центром в Силистрии (Доростоле), где были пролиты князем Святославом реки крови, чтобы вплотную подобраться к Македонии и Болгарии.

Другой разменной монеты в русско-византийских и русско-болгарских отношениях — быть просто не могло. Оставьте разговоры о «крещении Владимира» для невежественных прихожанок сельской церквушки, так политика в те времена не делалась. Особенно в исполнении яростного русского князя и его пиратской корпорации «Варяжская Русь».

Доростол для крайне непрочно сидящего на троне Василия II был чемоданом без ручки. Фема, крайне удалённая, плохо обустроенная, бунтующая и фактически подконтрольная Руси, — только руку протяни. По поводу других мог упереться (той же Корсуни), но не в той географической точке. Как вариант, контроль над мятежным Паристрионом мог быть совместным. Либо Константинополь давал согласие на невмешательство в дунайских тёмных делишках Руси.

Обретение титула.

Если совсем просто объяснить: Самуил, посадивший на болгарский трон оскоплённого Романа, был главным союзником и боевым товарищем князя Святослава Игоревича, отца Владимира. Второе, все военные операции болгарских войск были ориентированы на юг и северо-запад, старательно помогая экспансии Руси. Налицо очень доверительные союзнические отношения.

Красно Солнышко делает следующий ход, после крещения (не в греческой купели!) принимает христианское имя… Василий. В переводе — базилевс, «владеющий миром». Это для всего тогдашнего мира понятная и недвусмысленная претензия. Не берусь сказать, что заложено в контексте: приглашение к дружбе или вражде, а может быть просто перчатка вызова Царьграду.

Но в любом случае, чтобы не замыслил князь Владимир, после женитьбы на царевне Анне — он попадает в самые высшие политические сферы Ойкумены, приобретает титул, почти равноценный византийскому императору. Совершенно законно (если силёнок хватит) может откусить от имперских владений любой понравившийся кусок, а то и золотой венец кесаря. Уж тем более способен взять под защиту и опеку славян, которых Константинополь давно считал «сбежавшими подданными».

Готовясь подчинить дунайские фемы, князь Владимир хорошо усвоил печальный опыт похода своего отца-язычника, когда усилиями всего двух дипломатов (Никифора Эротика и епископа Феофила Евхаитского) Болгария была возвращена в сферу влияния греков в 968 году. Чтобы этого не повторилось, нужно демонстрировать «христианскую модель» устройства государства.

То есть… срочно провести хотя бы косметические изменения языческого фасада. Но дистанцироваться от греческой Церкви, выбрав каноническое главенство той же болгарской, на тот момент более союзной. Не стоит сбрасывать со счетов сильное влияние на князя Владимира его наилюбимейшей жены «болгарыни», истовой христианки, скоторой он мог общаться без толмача. Так что к женитьбе на принцессе Анне всё было подготовлено.

Дальше. Несмотря на позднюю цензуру греками «нашего всего», «Повести временных лет», есть одна тонкость. Летопись в первых изводах явно далека от ортодоксального христианства в его византийском толковании. Это литературный труд определённо антиохийской школы, монахи которой главенствовали на Балканах и Дунае в религиозной жизни.

Изучение «речи философа» «Повести…» в эпизоде «выбора веры» прямо указывает: текст попал в русский язык — переводом из восточно-болгарской редакции. Именно так писали в монастырях «антиохийской школы» среднего и нижнего Подунавья.

А отклонения от никейского Символа Веры в конце «Сказания о крещении Владимира» — полностью отсылает нас к западнославянской церковной традиции, яростно ненавидимой ортодоксальными греками.

Что же случилось?

Итак, князь Владимир Святославич подготовил всё: принял провокационный титул-имя, распушил в хвост и гриву византийское воинство и заставил кланяться императора, захватил стартовые плацдармы перед рывком на Балканы. Большинство славян под его рукой, даже держава официально объявлена приличным христианским государством. Косвенное подтверждение таких глобальных приготовлений найдём в сообщении летописи под 988 годом:

«И посадил Вышеслава в Новгороде, Изяслава в Полоцке, Святополка в Турове, а Ярослава в Ростове...».

Полная копия династического поведения его отца, князя Святослава, который перед великим Болгарским походом в 970-ом «утряс домашние дела» и отправился завоевывать себе новый трон. Одна деталь: князь Владимир оставляет киевский стол за собой, явно демонстрируя варяжской «руси» Новгорода — центр управления уже христианским государством будет здесь. Как сами окунётесь в купель — потолкуем. В принципе, вопрос утрясли «крестом и мечом» Добрыня с Путятой…

Все эти «христианские пляски» и централизация власти Киевом должны были успокоить западных славян, которые получили в рамках новой схемы государственности — собственных племенных гарантов-наместников. Именно тут споткнулся Святослав, громогласно сообщив о переносе столицы на Дунай. Так дела в неспешных славянских землях не делаются, новых «хищников» и собирателей дани никому не нужно.

Владимир Святославич изготовился к Великому Походу более основательно и мудро, нежели его отец. Став императорским зятем, вполне мог заявить претензии на золотой венец базилевса. Как произошло в случае с болгарским царем Симеоном, ставшим тестем Константина Багрянородного и получившим титул «царя и самодержца» не только болгар, но и греков.

Второе. Приняв личное и государственное крещение от пастырей Охридской архиепископии — решался вопрос церковных приоритетов и значимости Руси на Балканах, поскольку Болгарская патриархия становилась недосягаемой для козней Константинополя, опираясь на мечи дружин Владимира.

Ещё были свежи воспоминания Первого Болгарского Царства, которое скрутило с берегов Дуная огромный кукиш ортодоксам Царьграда в вопросах «правильного христианства».

Ну а третье… оставив за собой главный престол на Днепре и распределив сыновей в новой системе государственного управления, Красно Солнышко продемонстрировал западным славянам — их интересы не будут ущемлены господством киевского князя над Балканами. Будем договариваться в рамках равноценного союза, так сказать…

Возник напряжённый военный треугольник, весьма равновесный: Владимир, Самуил, Василий II. Последние не могли в поодиночке одолеть первого, а заключение любого союза двух против одного гарантировало гибель третьего. Первым делает свой ход император, в 991-ом году посылает в Болгарию войска под руководством стратига Григория Таронита.

Заявлено: Константинополь хочет подавить болгарский мятеж. Хотя очевидно — это удар на упреждение, пока Владимир увяз в хорватских делах. Так или иначе, Таронит терпит унизительное поражение, сын кметя Николы разгромил византийскую армию, перенёс боевые действия в северные фемы империи. В 992-ом князь Владимир «иде походом на хорват».

Никакие источники этот последний рывок Руси на запад не освещают, но есть факты из польских летописей: «белые хорваты» годом раньше бросились за выручкой к «Чуду мира», германскому императору Оттону III и польскому королю Болеславу II Благочестивому. Те как раз выбивали дух из полабских славян.

Но о стычках с «русью», повороте польско-германских войск в сторону реки Прут — сообщений нет. Зато есть известие Иоакимовской летописи Татищева: князь Владимир заключил военный союз с «белыми хорватами», совместно с ними и тиверцами-уличами (бежавших от печенегов) заложил город Владимир-Волынский. Это полностью подтверждено археологией.

Бросается в глаза другой факт: печенеги неожиданно возбудились в 988 году (когда Василий II горько плакал над захваченной Корсунью). Само собой, принятие крещения Владимиром Святославичем от конкурирующей фирмы и имя-титул «Василий» прозрачно намекали на дальнейшее развитие событий. Печенеги (на византийское золото) наращивают свои удары в 992,996, 997 и 1015 годах.

Выводы.

Совершенно очевидно, Великий поход на Дунай срывается. Не хорватов шёл примучить князь Владимир, там уже все прекрасно было. А выдвигался к точке общего сбора «руси» и славян — городу Пересечену в землях тиверцев.

Причиной его срочного возвращения в Киев стал особо крупный набег печенегов (эпизод «Повести…» с Кожемякой). После изгнания кочевников пришлось срочно сооружать засечные полосы Змиевых Валов в среднем течении Днепра, закладывать крепость Переяславль. Символизм… название созвучно с дунайским Переяславцем, временной столицей отца, князя Святослава.

Наступает 997 год, безвременная наша «Повесть…» сообщает: «против печенегов... шла беспрестанная великая война». Нестор с редколлегией подробно описывает 996 год (битва под Василевом) и 997-ой (осада печенегами Белгорода). Но эпитет «беспрестанная» говорит: «пустые» 993, 994, 995 года прошли в кровавой бойне с кочевниками.

Как рукой снимает интерес печенегов к Руси именно в 997 году, до самого 1015 года они в наши земли носа не кажут. Почему? Ответ находится в сообщении Яхьи Антиохийского:

«Столкнулся он (византийский полководец Никифор Уран) с Комитопулом, вождём болгар, и победили их... И написал Комитопул царю Василию, унижаясь перед ним и обещая ему покорность и прося его, чтобы он оказал ему милость.

И намеревался было царь согласиться на это, но случилось, что царь болгар, который находился в заключении у царя в Константинополе, умер. И дошла смерть его до его раба Комитопула, вождя болгар. И провозгласил он тогда себя царём».

Вот и вся разгадка, почему Русь не стала общеславянским царством с далеко идущими имперскими амбициями. Пока на болгарском троне сидел раздавленный своими увечьями, безвольный царь Роман — князь Владимир Святославич имел все шансы закрепиться в Болгарии. Но после коронации умного и жестокого Самуила, расторжения им русско-болгарского договора и начавшихся реверансов со стороны Византии… грекам уже не имело смысла платить золото печенегам, партия была выиграна. Два главных игрока осадили третьего.

Но политические манёвры продолжились, дунайские славяне бунтовали в ожидании скорого визита Владимира. Константинополь начинает нормализацию отношений с Киевом, активно решает религиозные проблемы. С большим уважением соглашается на создание киевской митрополичьей кафедры, передаёт треть пленных болгар, которых Василий II захватил в 1016 году, всё-таки подавив дунайский мятеж, получив историческое прозвание «Болгаробойца».

Это всё было компенсацией Владимиру Святославичу за отказ от дунайских претензий. С той поры былое славянское единство стремительно впало в деградацию, «красные линии» были проведены. Восточные славяне больше никогда не наладят прежние связи с дунайскими собратьями.

Будь болгарские цари Борис II и Самуил чуть дальновиднее, не пойди на поводу у хитрых греков (жестоко обманувших в итоге)… ещё бы во времена Святослава Древнерусское государство имело все шансы закрепиться на Дунае. А князь Владимир вполне мог имперский проект расширить, сколотив самый могущественный на тот момент этно-политический союз славянских племён, тяготеющих к Болгарии, Новгородской и Киевской Руси.

Они могли прекрасно обойтись без доминанты «византийского христианства», как скрепы славянского мира в вопросах общей политики и культуры, от которой всегда было больше вреда, нежели пользы. Как доказательство можно вспомнить короткую, но яркую вспышку деяний Болеслава Храброго в начале XI века, когда удалось объединить западных славян, зримо противопоставив их силу Священной германской империи.

Несостоявшийся Великий поход князя Владимира никак не повлиял на дальнейшее развитие Древнерусского государства, … но вот Первое Болгарское царство истекло кровью очень быстро без восточного союзника.

А что касается «крещения Руси»… именно в такой комбинации «напёрстков» оно выглядит своевременным и оправданным. Только так, без всяких нелепых фантазий и греческой цензуры «Повести временных лет» становится ясно: дунайская политика русских князей Святослава и Владимира требовала этого странного, «исторически немотивированного» акта приобретения государственной религии. По-другому империи тогда не строились…

-

Историческая загадка: мистический «Дом у семи чертей»…

Каждый большой город, особенно с многовековой историей, битком набит всякими странными рассказами, загадками, небывальщиной… а порой холодящими кровь мистическими историями. Один из лидеров рейтинга по этим показателям, конечно же — Прага. Книжки толстые писаны «городских историй». Немало загадок. Но все (более-менее) расследованы, кроме полудюжины совсем фантастических старого королевского дворца (Пражского Града).

Но в городской черте есть самый невероятный и таинственный особняк, окутанный преданиями и легендами. Само название интригует — «Дом у семи чертей» или «Дом семи чертей». А связанная с ним история напрямую отсылает к поговорке «дома и стены помогают». Очень накоротке, история такая…

В 1820 году успешный пражский адвокат Вацлав Немцов торговался за импозантный двухэтажный особнячок на Мальтезской площади в Праге. Дом имел почти двухсотлетнюю историю, был основательный и крепкий, несмотря на почтенный возраст.

Внутри всё сияло чистотой, старинная мебель и прекрасные дубовые панели стен прекрасно сохранились, вместо популярного стекла в окнах сверкала изящными витражами дорогущая «московская слюда». Но… покупатель с большим удивлением в предложенной ему купчей прочёл странное условие сделки:

«Никогда и ни при каких обстоятельствах ничего не прислонять к стенам: ни мебель, ни напольные вещи и прочее, не вешать ни ковров, ни часов, ни картин и так далее, не вбивая ни одного гвоздя».

Адвокат повидал в своей карьере немало, но такого ещё не встречал. С любопытством начал выпытывать у посредника-продавца, представлявшего интересы обедневшего знатного рода Страковых — это что за дичь такая? Ответа не получил, но через день в адвокатскую контору «Немцов и судебные решения» заглянул владелец странного дома, пожилой пан Иржи Страков.

Сообщил, если условие купчей будет неукоснительно соблюдаться — цена особняка снижается… вдвое! С правом его выкупа после смерти пана Вацлава и его супруги за полную стоимость. Странный уговор понравился Немцову, семейным гнездом делать особняк он не собирался. Особенно, когда никаких проверок целостности стен дома — в купчей не было прописано. А продавец пан Страков довольствовался лишь честным благородным словом адвоката.

Супруга пана Вацлава тоже нашла условие купчей весьма пикантным и будоражащим воображение. А внутренняя отделка особняка была добротной, зачем вколачивать гвозди в стены? Или к ним прислоняться. Ведь жилое пространство было спланировано идеально.

В 1859 году Вацлав Немцов умирает вслед за супругой, дом переходит по наследству его единственной 40-летней дочери, незамужней пани Алоизе. Семья дворян Страковых отказывается выкупать особняк, полным составом отбыв в Америку на поиски лучшей доли. Наследница отказывает нескольким покупателям в продаже недвижимости, становится степенной домовладелицей, начав сдавать комнаты.

Но от постояльцев (под угрозой огромных неустоек) требует соблюдения всё того же странного условия: к стенам ничего не придвигать, ничего не вешать. Чтобы полностью отбить соблазн к мелкому ремонту среди жильцов, сообразительная дочь адвоката брала плату вперед за год, последующий платеж должен поступить за три месяца до истечения договора найма.

Но вот начинаются те самые мистические события. Абсолютно все постояльцы, не прожив пары месяцев в особняке… начинают увлекаться живописью. Причём на очень приличном уровне, хотя ранее кисть в руки не брали, подобным видом искусства не баловались. Интерес к рисованию подогревает сама пани Алоиза, непрерывно штампуя миниатюрные акварели пражских видов, весьма популярные и продаваемые.

На все вопросы, кто столь удачно поставил ей руку, — пожимает плечами. Мол, папа после отхода от адвокатских забот последние годы перед смертью неожиданно увлёкся живописью, чем поверг в большое недоумение приличное юридическое общество города. Даже портреты ухитрялся недурные писать, хотя немного в гротескной манере.

Прошло пять лет, в 1864 году на постой в особняк пани Немцовой заселяется профессиональный, весьма успешный итальянец-художник с двумя подмастерьями. Частные коллекционеры гоняются за его свободным временем, а деньги он зарабатывает на реставрации картин эпохи Ренессанса в Академии искусств и Галерее Праги (с 1902 года — Национальная Галерея).

Вечерами уставшего художника начинают «доставать» соседи, постояльцы пани Немцовой… Каждому интересно, насколько их нежданный дар рисования ценен для мирового искусства, с чем связано столь внезапное прозрение. Ну и советы эксперта, так сказать…

Одним вечером в столовой случается большой скандал. Итальянец, не выдержав очередной порции просьб, вспылил: «Хватит меня разыгрывать! Вы подсовываете мне какие-то жуткие манеры рисования! Так никто и нигде не учит! Все вы… бездари!». Оскорблённые жильцы и пани Алоиза устраивают заносчивому художнику полный бойкот.

Не выдержав столь суровых условий общежития, итальянец съезжает, заявив молчаливому «сообществу живописцев»: «Это не дом, а логово нечистой силы! Вы высосали из меня все соки! Упыри и вампиры!».

В ночь перед отъездом состоялась страшная месть, разъярённый реставратор на каждой колонне особняка… нарисовал по кривляющемуся чёрту, под дверным гербом парадного готическими буквами начертав: «Дом у семи чертей». Тем самым намекнув: седьмым посланцем нечистой силы считать нужно владелицу дома — пани Алоизу Немцову, эту сумасшедшую тётку.

По городу поползли слухи, один другого нелепее. Событие попало в газеты, «Дом у семи чертей» стал адресом для пражских извозчиков. Постояльцы разбежались, бедная пани Немцова стала посмешищем с прозвищем «акварельная ведьма». После нескольких неудачных попыток продать дом, дочь адвоката серьёзно заболела. Её взяли в приют для престарелых и одиноких монашки Ордена Милосердных Сестёр («Серых Сестёр»). Им перед смертью пани Немцова и завещала свой особняк.

Когда нотариус огласил последнюю волю Алоизы, сёстры впали в ступор: опять прозвучало странное условие о неприкосновенности стен особняка! Даже было назначено ответственное лицо из бывшей адвокатской конторы отца пани Немцовой, имевшее право раз в месяц следить за соблюдением условий завещания. Монахини пожали плечами, дом стал хосписом для умирающих от туберкулеза одиноких, пожилых пражан.

Но шло время, на рубеже веков городская инспекция по состоянию зданий и инженерных сооружений признала «Дом у семи чертей» обветшавшим, требующим срочного ремонта. Сёстры Ордена долго обивали чиновничьи пороги, говоря о нерушимости завета и воли последней владелицы. Но магистрат был непреклонен.

Когда нанятые католической архиепархией Праги рабочие вошли в странный дом, открылась его тайна. Стены особняка оказались… двойными. За дубовой обшивкой находились прекрасные старинные фрески. Манера написания сразу указала на известного швейцарского художника в стиле барокко рубежа XVII-XVIII веков — Яна Рудольфа Бисе (Ян Рудольф Ты), чьи сохранившиеся работы были наперечёт, величайшей редкостью.

Живописец был личностью, полностью стёртой со страниц истории католической Церковью. Его фрески покрывали залы замка Пражского Града и дворца Страку в Недабыличе, для императора священной Римской империи Леопольда I (1640-1705 гг.) он расписывал стены и потолки венского Хофбурга, был первым составителем знаменитой коллекции картин в Бамберге.

Одна незадача… он принадлежал к протестантской партии, которая подняла мятеж в империи (1678-1682 гг.) и призвала турок под стены Вены в 1683-ом. Лишь героическое вмешательство польского короля Яна Собесского спасло Европу от османского завоевания. А предателей-протестантов, наследников идей Яна Гуса, стали с неимоверным тщанием выявлять в Чехии.

Вот и пришлось великому художнику прятаться в доме дворянина Яна Петера Стракова от инквизиции. Там он провёл не менее полутора лет, в благодарность за участие расписав стены особняка спасителя своими работами. А предусмотрительный чешский аристократ скрыл прекрасные росписи деревянными панелями, завещал своим потомкам хранить великое художественное наследие Бисе, чьи работы со всей католической ненавистью смывали и закрашивали по всей Священной Римской Империи яростные инквизиторы…

Вишенка на тортик. Тоже мистическая. Архиепископ Праги тех лет, ярый иезуит и Великий Магистр «Ордена крестоносцев с красной Звездой», Ян Бедржих из Вальдштейна сделал охоту на Яна Рудольфа Бисе своей личной вендеттой. Большой почитатель искусства, меценат, покровитель художников и архитекторов… он собрал почти все работы швейцарца. Даже выкупил несколько картин у самого императора. Чтобы… уничтожить. Чем заслужил у жителей Праги прозвище — «Чёрт».

Вот и думай-гадай после всего этого, стоит ли верить в мистику. О «Дом семи чертей» сломали голову немало чешских «городских историков», серьёзных исследователей. Особенно недоумевая: с какой стати у постояльцев пани Немцовой просыпалась непреодолимая тяга к живописи? Фрески за глухими дубовыми панелями «звали», будили интерес к рисованию? Ответов нет, эта тайна города Праги не разгадана…

-

Вопрос: почему у протестантов нет монахов?

Эту тему подкинула уважаемый Читатель «Надежда М», благодарю. Вполне можно было утолить любопытство в комментариях кратко, поскольку вопрос — не вопрос вообще. Но постараюсь копнуть максимально глубоко, сразу дав спойлер: негативное отношение к институту монашества протестанты полностью скопировали у иудеев, разбавив древнегреческой философией элеатов.

Итак, что касается протестантизма. Одним из его основополагающих тезисов является: Библия и Евангелие — это единственный источник откровения о боге и руководство к жизни доброго христианина. Никакого церковного Предания и сопутствующей факультативной литературы на веру не принимается. Только одна Книга имеет значение, остальное — игры разума разной степени пристойности, на усмотрение каждого.

В отличие от католиков и православных, протестанты считают: спастись можно исключительно верой в Христа. Никаких молитвенных стучаний лбом с риторикой «заслужу прощение» или «вершу добрые дела во имя спасения» — на конечный приговор Страшного Суда не влияют. Хотя понятие добродетели не отрицается. Только она не вызывает «милость Бога», Творец начётничеством не занимается.

Протестанты отрицают священноначалие, поскольку Иисус — первый и единственный посредник между Богом и людьми. Никаких Пап и Патриархов. Поклоняться следует только Богу, а не бесчисленным персонажам Небесной канцелярии, тем более — десяткам тысяч каких-то там «святых». В протестантизме нет чина канонизации, «святость» — не удел избранных, а всех уверовавших в Христа.

В самом старом протестантизме сохранились рецидивы «канонизаций», англиканство и лютеранство вполне спокойно отмечают дни памяти общехристианских подвижников древности, как и лидеров Реформации. На неофициальном уровне существуют свои праведники («герои веры»). Только им не молятся, не поклоняются могилам или косточкам с тряпочками. Почему?

Потому что, Ветхий Завет такое «идолопоклонство» категорически запрещает, а Евангелие знает только одну молитву, которую лично Иисус заповедал своим ученикам, — «Отче наш». Она обращена исключительно к Богу, никому другому. Но пришли такие идеи в эпоху Реформации в мир протестантов… из еврейской Торы, её устной части.

Институт монашества

был осуждён очень давно в среде иудеев, как противоречащий слову и духу заветов Бога. Даже небольшая богословская войнушка полыхала несколько веков против «монашествующих ессеев», которые и породили такие практики христианства. Явление ухода от мира названо «страшной опасностью» для любого человека, сотворённого в Эдемском саду.

Например, принимается некое решение в порыве религиозного идеализма и порыва… о целибате. Ну хочет верующий стать девственников «во славу божию». Публично оповещает всех о таком мужественном поступке… а через некоторое время его настрой меняется, опять на женщин потянуло, семьи захотелось.

Что это значит? Правильно… обманул себя самого, общество и даже Господа пустопорожней болтовней. С другой стороны, объявив обет безбрачия, будущий стоик подвергается риску взрыва естественных потребностей организма. Сила желания возрастает стократно, публично отказаться от своего решения — стыдно.

Что начинается? Правильно, всяческие извращения, душевные расстройства, психические заболевания. Это подметили давно архаичные люди, относились к любым длительным воздержаниям крайне щепетильно.

Иудеи довели систему до практического идеала. С огромной осторожностью практикуют любые ограничения, так или иначе вызывающие естественные протесты плоти. Если еврей готов объявить себя «назиром» (назореем) и принять обет об отказе от вина, то знает: священные тексты разрешают это сделать только на один месяц.

Если прошёл испытание успешно, не нарушил данного слова — ещё на один попробуй. Только потом принимай этот обет на более длительный срок, но не впади во грех. Рассчитай силы согласно собственному духовному уровню.

Вторая причина неприятия «института монашества» состоит в том, что идея полностью противоречит духу Ветхого Завета. Нарушает прямое указание Бога: заповедь «плодитесь и размножайтесь».

Проблема воздержания

и стоицизма, отказ от животных вожделений — давняя. Постоянно возникала на фоне религиозного экстаза, возвышенных благородных порывов верующих. Разные культуры справлялись по-разному с этой вечной борьбой «тела и души». Приверженцы Будды возвели стоицизм в высшую добродетель монахов, полностью отвернулись от телесных потребностей. Эллины пошли другим путём, предпочтя культ тела, не замечая слабенький писк совести и вопли «души».

Промахнулись те и другие, не найдя «золотой середины». Поскольку не заложили детального теистического объяснения замысла творца на счёт «души и тела», их пропорциональности. Лишь евреи эту Инструкцию придумали, включив в «синайское откровение», окончательно оформив идею Ветхого завета и Торы, где главный смысл: не вознести человека на Небеса, а опустить их на землю.

Знатоки письменной и изустной Торы, идеологи протестантизма типа Андреаса Осиандера, Филиппа Меланхтона и особенно Баруха Спинозы стали нащупывать ту самую тонкую богословскую грань, ища баланс между телесными потребностями человека и его душой.

Отдали предпочтение правильному исполнению простых обыденных действий, которые способны без запредельных усилий воли привести верующего к истинному счастью и душевному спокойствию. За основу взяли, опять же, одну из мудростей «Мишны» (древнееврейского религиозно-юридического сборника законов):

«Сказал Всевышний: создал Я дурное начало, создал и Тору в приправу к нему».

То есть, Ветхий Завет (письменная часть Торы) был истолкован протестантами почти так, как его понимали иудеи: целью веры является не слом и подавление желаний тела, а наоборот — направление их в русло святости. Через постепенное самовоспитание и дисциплину, даже используя «животные» порывы и инстинкты. Та самая «приправа», дающая новый богатый вкус блюду под названием «праведная жизнь».

Как это работает? Например, еврею захотелось поесть. Вроде всё просто: что поймал или нашёл — отправляй в рот. Ан нет, сначала надо проверить пищу на кошерность. То есть, на пригодность пищи в материальном и духовном плане. Процесс необходимо сопроводить ритуальными действиями: благословение перед едой (напомнить себе и окружающим, кто в мироздании хозяин и откуда эта пища). После трапезы — упражнение повторить и поблагодарить.

Понятное дело, немецким протестантам (оголтелым зачастую антисемитам) совсем не улыбалось вводить диетологические ограничения евреев и мусульман (попробуй отучи Германию лопать свиные сосиски, ага). Но они поняли главный принцип действия Ветхого Завета — прямой благодарственный разговор с Богом в каждом своём действии. Бытовом или профессиональном, без разницы.

Вот почему богатый человек в протестантизме стал «особо угодным Богу». Нашёл способ правильного диалога, подобрал правильные слова, часто мыслями обращается наверх, соблюдает заповеди… вот и удача на его стороне, прижизненное одобрение свыше. Простая и понятная схема, без всяких посредников.

На первый взгляд подобная жизнь покажется отталкивающей и трудной, «совсем продыхнуть не дают!». Как утверждают иудеи и протестанты — неправда, такой образ мысли и поступков должен поднимать человека, делать его более духовным. Ежедневной тренировкой, даже в удовлетворении естественных потребностей.

Так налаживается постоянная, неразрывная молитвенная связь с Господом, способная раскрасить серые будни незатейливой интеллектуальной игрой. Без ужасов адского пламени за съеденное яичко в постный день и прочей нелепицы средневекового христианства.

Вот и ответ.

Почему нет института монашества в иудаизме и протестантизме. Бессмысленно себя ограничивать во всём, что не касается исполнения заповедей. Нет понятия «безгрешности», всяких «житий святых людей» и прочего перечня ограничений, гарантирующих спасение. Тем более, что связано с жёсткими регламентами Церкви в организации религиозности головного мозга.

К тому же, «монашество» в Библии в чистом виде не упоминается. Можно лишь бесконечно толковать некоторые пассажи апостола Павла, так или иначе подходящие под это явление (девство и целомудрие).

Ветхий Завет постоянно напоминает: истинное спасение находится в семье, послушной воле её главы, благочестивой, исполняющей Божьи заветы. Второй этап праведности — община, живущая дружно, отдающая десятину нуждающимся (Богу). Никакого «спасения во Христе» через телесные экзекуции над собой — не найдено в текстах. Наоборот, необходимо вступать в брак, рожать детей, много трудиться и заботиться о ближних. Молитвенным служением в изолированном пространстве такого не достичь.

Подражание ангельским существам своим аскетическим образом жизни — это смешно и богохульно, так рассудили протестанты и иудеи. Как добровольное устранение себя из социума. Вот почему эти товарищи… этакие живчики, нацеленные на социальную жизнь. На контрасте с проводящими в бесконечных ритуалах и молитвах — монахов католицизма и особенно православия.

Оценочных суждений не будет сегодня, тема для атеиста и материалиста вряд ли интересная. Пусть каждый верующий собственных тараканов гоняет в голове. Но сложность «жития» среднестатистических протестанта и иудея — несомненно выше, это факт.

Потому что, более высокий порог самодисциплины: постоянно молиться в уме, всё время внимать себе, оставаться один на один со своими страстями и желаниями… При этом не нарушать заповедей и угождать Богу — хм, очень сложно, большой интеллектуальный труд. Католикам и православным проще: бросил монетку нищенке — пополнил копилку «добрых дел», на том свете зачтётся…

Свежие комментарии