Кельты - секироносцы и кельтские боги!

История кельтов и в частности галлов и германцев со времён легендарных до взятия Рима галлами т.1.

Авторы: Симон Пелутье/ Simon Pelloutier

Год издания: 1740

Кол-во страниц: 574

Издательство: изд. Исаака Боргара, Гаага

Языки: французский

Что касается собственно вопроса о происхождении кельтов, так сказать, откуда пошла земля кельтская?

то всё очень просто:Книга 1 глава 1

стр. 1

Под кельтами понимались вообще Скифы, которые жили по Дунаю и за Дунаем и далее на север.

по Плутарху

стр 7

...пришла новость с Запада, что армия, пришедшая из Гипербореи, взяла греческий город, называемый Рим, расположенный у Великого моря. Это были те, кого Гераклид называет гипербореи, а Аристотель их называет кельтами.

Таким образом, кельты появились в исторической литературе в результате подлога или как минимум переводческой ошибки, потому что кельт-цельт по-гречески и по-латински - это топор, секира, а скифы - кельты, это скифы - кочевники, вооружённые топорами-секирами. Посему скифы-кельты жили по всей Европе и частично в Азии.

А Рим - греческий город был на Босфоре издревле.

Цельт

или каменный топор — см. Кельт.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Кельт

или цельт — орудие, характерное для так называемого бронзового века и служившее в качестве топора (или отчасти долота). Обыкновенно оно имеет вид узкого, несколько расширяющегося к лезвию топора, с тем, однако, отличием от последнего, что для вставки рукоятки служило не сквозное отверстие, а глубокая ямка или скорее втулка на конце, противоположном лезвию.

Название "цельт" для этих древних орудий было предложено еще в XVII в., но особенно вошло в употребление в нынешнем столетии; одни производят его от сомнительного латинского слова celtis — долото, другие — от названия народа, "кельтов", видя в нем типичное оружие этого племени. Бронзовые кельты были найдены, однако, и в таких странах, в которых племени кельтов никогда не было, и в отложениях эпох гораздо более древних, чем кельтическая. Вирхов и другие предлагают сохранить общеупотребительное название К., только лучше в форме "кельт", чтобы избежать сопоставления с племенем кельтов. Есть К. (как бронзовые, так и медные) совершенно плоские (без втулки), другие — тоже плоские, но с небольшими выступами по бокам, третьи — у которых эти боковые выступы, загибаясь, образуют с каждой стороны по втулке, так что в них могла вставляться только расщепленная рукоятка (таким К. придают название пальштабов, Paalstave, от pall — лопата); наконец, есть К. полые, с одной большой втулкой. Иные К. — круглые, другие — четырехгранные; есть К. гладкие и есть с орнаментом — из полосок, зигзагов, треугольников и т. д.; есть массивные, тяжелые, есть и легкие и даже такие маленькие, что их надо считать игрушками или, скорее, миниатюрными ex-voto или амулетами. Древнейшие К. были плоские, сходные по форме с каменными топорами (такие К. из меди были у амер. индейцев до прибытия европейцев). Из этих плоских К. при их ковке ударами молотка легко могли получиться такие, у которых края боков несколько выступали; эти маленькие выступы могли оказаться полезными, потому что способствовали более прочному удержанию орудия в рукоятке, и их потом стали делать нарочно: получились К. "с крыльями" (à ailes, à ailerons), которые стоило только загнуть одно к другому, чтобы получить боковые втулки. Дальнейшее усовершенствование состояло в том, что в каждой такой боковой втулке на дне ее делалась перекладинка, чтобы расщепленная рукоятка упиралась в нее и не расщеплялась далее от ударов, а с другой стороны — в приложении ушка для привязывания рукоятки. В это время К. отливались в каменных формах. Затем могли убедиться, что проще вместо двух втулок делать одну, большую, и К. получили свой окончательный вид. К. в форме пальштабов и полые (с одной втулкой) были находимы почти во всех странах Европы. В Европейской России их найдено немного, более на Ю., на местах древних греческих колоний (где было найдено и несколько форм для их отливки), и на В., в Приуральском крае. Масса их была найдена в Сибири, особенно в Минусинском крае, где вообще следы медного века встречаются в изобилии. Попадаются, хотя и реже, К. железные, более простого типа, плоские или с боковой втулкой. Не подлежит сомнению, что большая часть К. служила в качестве топоров, как орудия или оружие; но некоторые могли также употребляться как долота, кирки, заступы, а отчасти и для других целей. Так, у некоторых африкан. племен существует и теперь обычай укреплять на нижнем (или заднем) конце копейного древка металлическое лезвие вроде К. для удобства втыкания этого древка в землю. Как кажется, и в древние эпохи у некоторых народов существовал подобный обычай; в таком случае некоторые из менее крупных К. могли служить и для подобной цели.

Д. А.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

О кельтских богах замолвим слово:

Самый интересный - это конечно же

Essus - Iesus - Jesus

Есус - он конечно же Исус, но его датировали первым веком и сомнительно, что слава Исуа успела дойти так быстро до галлов! По-русски же его написали через букву Э, чтоб было не так похоже на Есуса-Исуса, тем более в латинских языках он пишется Jesus с 16 века! И он конечно же Господь! Господь Бог! ну, и конечно же он добрый!

Эзус, или Езус (галльск. «господин» или «хозяин») — бог в кельтской мифологии, известный благодаря двум монументам и строке из Bellum civile Лукана.

Римский поэт I века н. э. Лукан называет триаду верховных галльских богов (причём под их собственными именами) и способ приношения им жертв. Эзус принимал жертвы, повешенные на дереве; Таранис — сожжённые в плетёных корзинах; Тевтат — утопленные в бочке с водой.

Имя Эзуса связывают с древним индоевропейским корнем esu, что значит «добрый бог» или «бог-господин», подобно ирландскому Дагде.

Onomastique

Étymologiquement, Ésus signifie « bon, maitre, puissant4. » On retrouve le terme dans esugenus (« fils d’Ésus » ou « bien né, équivalent à Eugène en grec »). Selon Joseph Vendryes, le nom « Esugenos » se retrouve en gallois sous la forme d’Owain et en irlandais dans Eogain, ainsi qu'en breton, en particulier sous les formes Yves, Erwann et Youenn5. Julius Pokorny6 ajoute Ywein, devenu Yvain dans la littérature médiévale française.

Représentation

Ésus est représenté sur le pilier des Nautes7 : on y voit un personnage d'apparence humaine en train d’abattre un arbre, le bas-relief étant surmonté du nom Esus. Sur un relief de Trèves (Allemagne), il est montré en association avec un taureau en compagnie de trois grues8 (sur le pilier des nautes, le taureau à trois grues est appelé Tarvos trigaranus).

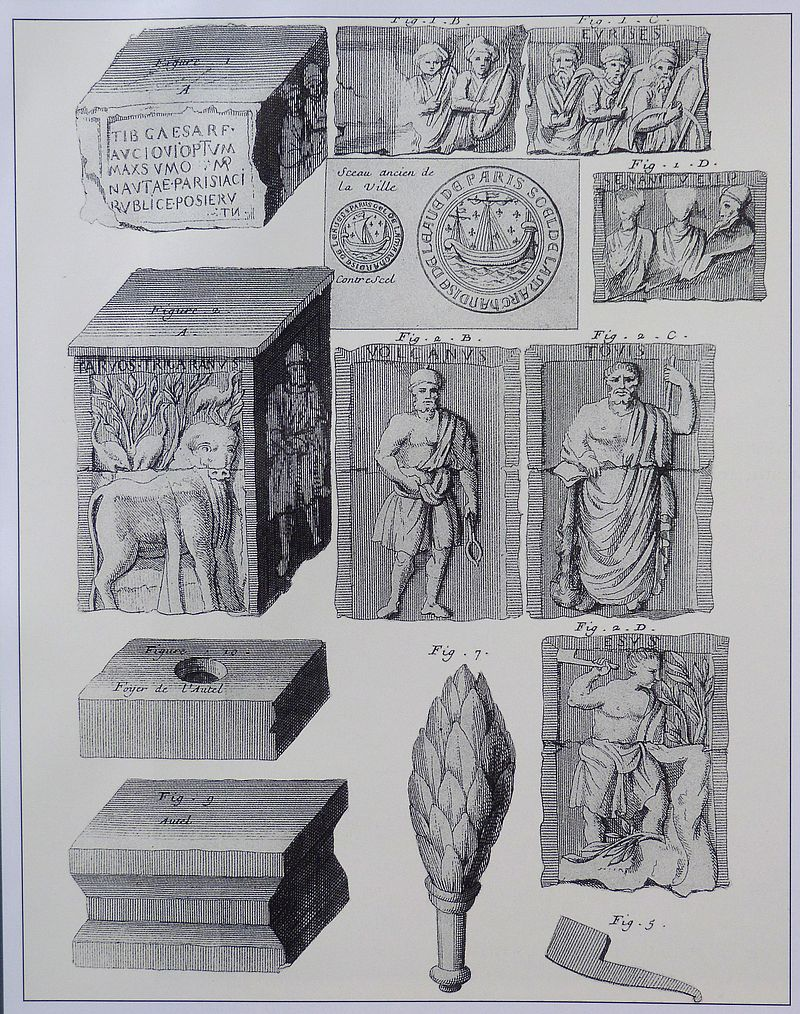

Его имя нашли среди прочих на этом столбе! лучше скажем на таком, поскольку это макет! с посвящением Тиберию

Maquette de reconstitution du Pilier des Nautes au Musée de Cluny.

На этом же столбе нашли

Sont représentés pour le panthéon gaulois :

Ésus,

Smertrios,

Tarvos trigaranus,

Cernunnos.

Чернунос - это славянский Чернобог, антипод Белобога!

Но самый любопытный это Бог - SMERT именно так написано на второй сверху доске справа, то есть это просто СМЕРТь!!!! Уж не знаю, Бог или Богиня!

Вот такие разные были Боги кельтские: и Исус, и Чернобог и Смерть!

Ну, и на десерт, чисто кельтский самый любимый мой праздник урожая! Очень удобно впаривать французам древние слова, если они русского языка не знают!!!

Лугнаса́д

(др.‑ирл. Lughnasadh /lunasa/, ирл. Lá Lúnasa; гэльск. Lùnastal) — название месяца август, кельтский языческий праздник начала осени; его название переводится как «сборище Луга» или «свадьба Луга». По легенде, его установил бог Луг в честь своей приёмной матери, богини Тайльтиу[en] после её смерти.

Отмечается 1 августа, как начало сбора черники и изготовления пирогов из зерна нового урожая.

Адепты Викки и кельтского неоязычества считают Лугнасад одним из четырёх главных праздников Колеса года.

Lugnasad

Dans la mythologie celtique irlandaise, Lugnasad (en irlandais moderne Lúnasa, qui est le nom du mois d’août) est une fête religieuse dont le nom signifie « assemblée de Lug », le dieu-roi qui représente la Souveraineté et l’Homme primordial. Elle a lieu au début du mois d’Elembivios du calendrier de Coligny (approximativement vers le 1er août du calendrier grégorien dans l'hémisphère Nord et le 1er février dans l'hémisphère Sud), symboliquement pendant la période des récoltes. Il s'agit aussi d'une fête dans la religion wicca. Cette fête est assez liée à lammas.

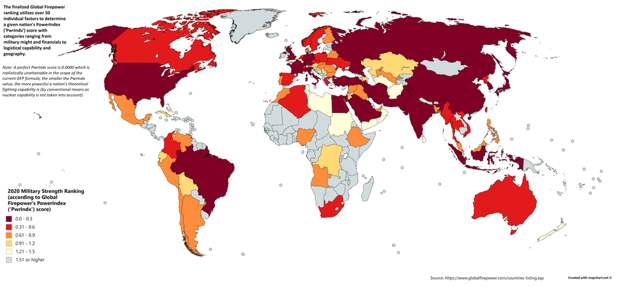

Ethnic structure of Bosnia and Hercegovina in 1991. and 2013. (Pre and post Bosnian war).

Свежие комментарии