«Русская» средневековая Швеция

Текст:

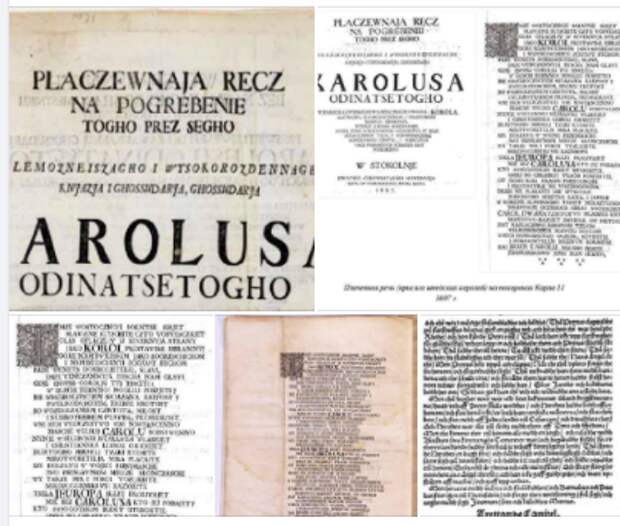

«Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho swidskich, gothskich i wandalskich korola, slavnagho, blaghogowennagho i milostiwagho naszego ghossudaja, nynjeze u bogha spasennagho.

Kogda jegho korolewskogo weliczestwa ot duszi ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae korolewskoju scestju, i serserdecznym wsich poddannych rydaniem byst pogrebenno w Stokolnje dwatset-scetwertago nowemrja ljeta ot woploszczenia bogha slowa 1697».

Перевод:

«Плачевная речь на погребение того преж сего вельможнейшаго и высокорожденнаго князя и государя Каролуса одиннадцатого шведских, готских и вандальских (и прочая) короля, славнаго, благословеннаго и милостиваго нашего государя (здесь опечатка: вместо буквы R написали J ), ныне же у бога спасеннаго. Когда его королевского величества от души оставленное тело, с подобающей королевской честью, и сердечным всех подданных рыданием бысть погребено в Стекольне (так, оказывается, именовали Стокгольм в XVII веке; там в то время было развито стекольное производство ) двадцать-четвертого ноября лета от воплощения бога слова 1697».

Ну и как вам древняя Европа (старый свет), говорившая на русском языке до 1697 года? Учитывая, что письменность в Швеции до 17 века была кирилической….

СВЕНСКМОЛ (или ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК или ЯЗЫК СВЕОНОВ) в те времена, о которых пойдёт речь ниже, ещё назывался СВЕЙСКА МОЛА (СВОЙСКА РЕЧЬ), имел свой, северный исконный диалект (НОРС или НОРРЕНТМОЛ), весьма отличавшийся от языка придворной знати (официального государственного языка), или языка Империи.

В нём даже, как и в прочих северных языках, по сию пору сохранились такие чисто русские суффиксы как -SK- , например, RUSSISK, или SVENSK, или NORSK. А понять окраинных жителей Империи в те времена, о которых здесь будет идти речь, даже без переводчика, мог любой её подданный. Скажем, русские войска периода так называемой Северной Войны, высадившиеся на острове Готланд, общались с местными по-русски. И это — общеизвестный факт. Произнесённая на НОРС фраза: «Jak tvart jesmo videmn (vidur)» переводится как «Я створен тем, что видимо» или «Я есмь то, что вижу». Словом, «вполне себе понятная северная говоря»…

А в старонорвежском языке так до сих пор сохранилось очень и очень много слов с чисто русским корнем. Например: норвежское СТРЁМ (ПОТОК, РУЧЕЙ, СТРЕМНИНА), именно слово СТРЁМ ближе к ШТОРМу а не как сейчас говорят — ШТРАУМЕН.

Или вот другое слово — ГАТЭ (улица). Дело в том, что в северных странах улицы прибрежных городов мостили досками и брёвнами — наподобие болотных ГАТЕЙ. Отсюда и этимологическая связь. Также это слово сохранилось и в датском — GATA, и в латышском — GATVE, и в эстонском — KATU.

Старонорвежское BATTE(R) — буква «R» не читается — ОТЕЦ (БАТЯ ), а не FADER и не FAR, как говорят сейчас. В старом норвежском языке МАТЬ — это МЁТРЕ (в Воронежской губернии России, например, и сейчас обращение к матери — МАТРЯ), ему соответствует современное норвежское MOR (читается – МУРЬ)… Кстати, как и испанское MADRE или немецкое MUTTER, они происходят от древнерусской богини МУДРЫ, матери всех славянских богов).

Занимаясь самостоятельно изучением северных языков, можно уловить одну характерную закономерность, которая ускользает от любого, кто находится ещё в самом начале пути изучения северных языков: от редакции к редакции из всех словарей постепенно изымаются слова с русской корневой основой… и замещаются словами с латинской корневой основой…

Официальная лингвистика упирает на то, что, дескать, жившие в Скандинавии венеты составившие в глубокой древности со славянами некую единую культурно-языковую общность, по языку ближе к латинянам. Отчасти это может быть и справедливо, не берусь спорить с корифеями лингвистики. Но то, что в современном новоязе норвежского языка (нюно(р)шк), составленном из сотни местных диалектов, тщательно убираются «русские» слова — это факт… А если этого сделать по какой-либо причине не удаётся: аргумент один — эти слова имеют не «русскую» корневую основу, а… «индоевропейскую». Либо — что уж совсем из ряда вон — они (слова) этими ста диалектами были каким-то образом заимствованы из русского… Любопытно, каким-таким образом? С помощью сарафанного радио? Если принимать во внимание очень сложную геофизическое расположение этой страны и особенности ланшафта, значит можно предположить, что населявшие её жители уже тысячу лет назад были безспорными новаторами по части средств массовой коммуникации и… пускали в оборот русские слова… ну, как это делается посредством того же телевидения, интернета или радио, наконец.

В норвежском языке прилагательное MEKTIGE (МОГУЧИЙ) происходит от существительного MEKT, а это не что иное как наше МОГУТА (корень один — МКТ=МГТ … только в русском — с озвончением согласного звука в середине слова; поскольку гласные же звуки в лингвистике вообще не имеют никакого значения). Нет же — премудрые борзописцы от академической науки будут приводить довод в пользу какого-нибудь мифического (пра)индоевропейского языка. Если в качестве такового ими будет предъявлен САНСКРИТ — то это будет просто несерьёзно, поскольку последний — с его множеством диалектов — в Индии никогда не являлся языком общения, но сословным, бывшим в употреблении исключительно жреческой касты древних ариев, наших Предков, и имел опять-таки русскую основу. Самый полный словарь нюноршк — словарь Беркова — насчитывающий почти 300.000 слов и словарных статей, уже мало содержит в себе исконной староскандинавской молы… Между тем, ещё каких-то сто лет назад житель Лофотен или какой-нибудь глухой горной долины на востоке страны прекрасно понимал по-русски…

Вроде бы — ясно дело. Написали и произнесли речь ПО-ШВЕДСКИ. А как же иначе!? Ведь в столице Швеции торжественно хоронят шведского короля. Но не будем спешить с выводами. Давайте обратимся к официальным документам. Нас ждёт много интересного.

В 1697 году умирает шведский король Карл XI. Его торжественно отпевают и хоронят в Стокгольме, столице Швеции. Естественно, что для погребальной церемонии была написана специальная надгробная речь. Она была зачитана при стечении всего шведского двора. Причем, официальным придворным церемониймейстером. Нам сообщается следующее: «Автором (речи) был шведский языковед и собиратель книг Юхан Габриэль Спарвенфельд (1655-1727), три года проживавший в Москве. Спарвенфельд держал свою «Placzewnuju recz» в связи с похоронами Карла XI… В то время Спарвенфельд был ПРИДВОРНЫМ ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕРОМ».

ПОРАЗИТЕЛЬНО, НО НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ БЫЛА НАПИСАНА И ПРОЧИТАНА ПО-РУССКИ. Сегодня этот факт, в рамках скалигеровской версии истории, выглядит абсолютно дико. Иначе не скажешь. Ведь нас уверяют, будто «ничего русского», в заметных масштабах, за пределами романовской России в XVII веке не было. А уж тем более в Швеции, с которой Россия часто воевала. Отношения со Швецией были в ту эпоху сложными, иногда враждебными. Дескать, Швеция — чуждое государство, далекая от нас культура и история, совсем иной «древний» язык и т.п. «Ничего русского», а тем более НА ВЫСШЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ. Однако, как неожиданно выясняется, подлинная картина XVII века была другой. Причем СУЩЕСТВЕННО ДРУГОЙ. Шокирующий — но лишь с современной точки зрения — факт произнесения ПО-РУССКИ надгробной речи на официальной торжественной церемонии похорон ШВЕДСКОГО короля в ШВЕДСКОЙ столице, в присутствии ШВЕДСКОГО двора, сегодня нуждается в немедленном объяснении. Современные историки, конечно, это прекрасно понимают. Именно поэтому, надо полагать, они стараются не привлекать внимания к этому удивительному обстоятельству. Ясное дело, что в комментариях к этой шведской надгробной речи, написанной по-русски, но латинскими буквами, историки тут же предлагают своё «объяснение». Выглядит это так:

«Причина, по которой речь была написана по-русски, вероятно, заключается в желании СДЕЛАТЬ ЕЁ ПОНЯТНОЙ ДЛЯ РУССКИХ ПОДДАННЫХ ШВЕДСКОГО КОРОЛЯ».

Замечательное «научное» «объяснение»! Даже не знаешь, плакать или смеяться? То ли авторы сего чуда своих читателей за идиотов держат, то ли не понимают они, что сами предстают в виде таковых…

Прямо скажем, данное толкование вызывает массу вопросов. Выходит, что в XVII веке русских подданных в Швеции было НАСТОЛЬКО МНОГО, что ради них правящая верхушка была вынуждена произносить надгробную речь в память шведского короля ПО-РУССКИ! Так может быть, и сама эта верхушка шведского общества, знать, королевский двор, состояли в то время ещё в значительной мере из потомков славян, живших и правивших не так давно на территории всей Великой = «Мо(н)гольской» Империи XIV-XVI веков. Об этой Империи, которая была старательно стёрта со страниц отредактированных источников, но следы которой, тем не менее, обнаруживаются повсюду — в том числе и на территории современной Швеции — постараюсь скоро выложить отдельный пост. Называлась эта Империя в ту пору ещё Гранд-Тартария (Grand Tartarie) или Монголо-Татария или Великая-Тартария от искажённых греческих — МЕГАЛИОН, что означает ГРОМАДНЫЙ, и ТАРТАР… чем и видилось утончённо-изнеженной эллинско-римской цивилизации Средиземноморья всё наше постгиперборейское наследье на столь невыразимо огромном пространстве. В рамках нашей реконструкции картина становится простой и понятной. Вплоть до конца XVII века на территории Швеции ещё сохранялись многие традиции Великой, читай «Мо(н)гольской» Империи. Оставалось ещё очень много людей, говоривших по-русски. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СРЕДИ ПРАВЯЩЕЙ В ШВЕЦИИ РУССКО-ОРДЫНСКОЙ ЗНАТИ. Скорее всего, таких людей было много и в самом шведском дворе, в непосредственном, ближайшем окружении шведских королей XVII века. Может быть, некоторые из шведских правителей той эпохи сами ещё продолжали говорить по-русски. Но в XVII веке по странам отделившейся Западной Европы прокатился мятеж Реформации. Новые правители-реформаторы стали переучивать население отколовшихся земель со славянского языка на новые языки, только что изобретенные самими реформаторами. В том числе, быстро придумали и шведский язык. Ясное дело, демагогически объявив его «очень-очень древним», чтобы было авторитетнее. Языки придумали и для других подданных «Монгольской» Империи, проживавших в то время на территории Скандинавии. Изобрели на основе местных диалектов и прежнего славянского языка Империи XIV-XVI веков. Ввели новый язык в школы и начали учить молодое подрастающее поколение. В частности, вместо прежней кириллицы стали внедрять недавно изобретённую латиницу. Поэтому официальную шведскую надгробную речь памяти шведского короля написали ВСЁ ЕЩЁ ПО-РУССКИ, НО УЖЕ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. Здесь мы сталкиваемся с процессом активного вытеснения славянского языка, в том числе и с территории Скандинавии, ново-придуманными языками эпохи Реформации. Славянский язык объявили в Западной и Северной Европе XVII века «языком оккупантов». Для полноты картины приведём полное название надгробной речи на смерть шведского короля, и комментарии историков. Длинное название речи написано по-русски, но латинскими буквами. Текст читается легко.

(ТОРЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ ПО СЛУЧАЮ СМЕРТИ КАРЛА XI НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 1697. 36,2 x 25,5. Библиотека Уппсальского университета. Собрание Palmkiold, 15.)

Печатный ТЕКСТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, однако транскрибированный ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ, сохранился в составе кодекса из Библиотеки Уппсальского университета, начинается со страницы 833 этого кодекса и занимает ВОСЕМЬ страниц. Известен ещё один экземпляр, хранящийся в Королевской библиотеке Стокгольма. Текст представляет собой плачевную речь по Карлу XI на русском языке. Затем следуют шесть страниц собственно речи — тоже по-русски. А завершается речь хвалебным стихотворением об умершем короле. ТОЖЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Имя автора не обозначено, но на последней строке собственно речи написано: «Jstinnym Gorkogo Serdsa Finikom» — первые буквы слов напечатаны прописными буквами, которые являются инициалами автора. Автором был шведский языковед и собиратель книг Юхан Габриэль Спарвенфельд».

На титульном листе ЧИТАЕМ:

Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho swidskich, gothskich i wandalskich (i proczaja) korola, slavnagho, blaghogowennagho i milostiwagho naszego ghossudaja (!), nynjeze u bogha spasennagho. Kogda jegho korolewskogo weliczestwa ot duszi ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae korolewskoju scestju, i serserdecznym wsich poddannych rydaniem byst pogrebenno w Stokolnje (!) dwatset-scetwertago nowemrja ljeta ot woploszczenia bogha slowa 1697

Поднимите руки те, кто не смог прочитать этот текст? Нет таких? Поздравляю , Вы все только что сдали экзамен на знание шведского языка!

Приведем теперь название шведской речи, написанной по-русски, заменив в её оригинальном тексте латинские буквы русскими.

«Плачевная речь на погребение того преж сего вельможнейшаго и высокорожденнаго князя и государя Каролуса одиннадцатого шведских, готских и вандальских (и прочая) короля, славнаго, благословеннаго и милостиваго нашего государя (здесь опечатка: вместо буквы R написали J), ныне же у бога спасеннаго. Когда его королевского величества от души оставленное тело, с подобающей королевской честью, и сердечным всех подданных рыданием бысть погребено в СТЕКОЛЬНЕ (так, оказывается, именовали Стокгольм в XVII веке; вероятно, там в то время было развито СТЕКОЛЬНОЕ производство) двадцать-четвертого ноября лета от воплощения бога слова 1697″.

Скорее всего, на первых порах люди в Западной и Северной Европе испытывали большое неудобство, вынужденно записывая русские слова новыми латинскими буквами. Чего стоит, например, записать русское -Щ- латиницей. Получалось нелепое -SZCZ-. Однако, заставляли. Люди морщились, но писали. Потом постепенно привыкли. Дети вообще не испытывали трудностей, будучи обучаемы с малолетства. Вскоре всех убедили, будто «так было всегда, испокон веков». Что было полной неправдой. ТАК стало лишь в XVII веке. А до этого и говорили по-русски, и писали кириллицей. Не морщась. Вот оно — реальное происхождение европейских языков! Ещё в XVI веке на всём огромном пространстве Евразии разговорным был именно русский язык (и даже в некоторых признаваемых наидостовернейшими источниках об этом фактически прямо написано). А потом в Европах решили, что им срочно нужны свои национальные языки, и создали их в два этапа. Сначала ввели латиницу для записи всё ещё русских слов, а потом изменили правила чтения/произношения — в результате через пару-тройку поколений получилось то, что мы имеем сегодня, когда одно и то же слово на разных европейских языках порой читается совершенно по-разному. Но в основе, повторюсь, был именно русский язык.

Послесловие

Привожу здесь фотокопию текста одной из шведскоязычных книг, написанной на одном из диалектов, издания 1526 года (как выдвигаемое одним из противников русской версии истории опровержение того, что язык шведский был чем-то не имеющим или почти не имеющим отличий от прежнего славянского языка Империи).

В принципе, язык данного документа выглядит вполне по-современному шведским … Во всяком случае, отдельные обрывки различимых мною отсюда слов весьма к нему близки… Однако, стоит обратить внимание, что надпись Trettonde Capitel или Тринннадцатая глава — есть словосочетание на латыне … как и слово Apofila … И эти заимствования из латыни не случайность. Это даже не просто заимствования… В современном шведском языке, кроме слов латинского происхождения (об этом языке разговор особый, был ли он на самом деле вообще языком живым или был создан лишь как язык религиозного культа, то есть — искусственно), вообще куча таких вот слов итальянских или латинских (как например, äventyr (сказка) … или в норвежском — eventyr (эвэнтюр, ventyr с прилепленным артиклем «e»), что как ни крути — есть «авантюра» , «приключение» ), так что там очень даже чувствуется рука реформаторов-Иезуитов.

В этом отношении очень интересной представляется похожая история и судьба румынского языка. Его современная грамматика составлена иезуитами из Трансильвании. Заменили 50% слов славянского и тюркского происхождения на латинские и итальянские. К примеру, то же слово КУСТУЛ ( ЗАМОК )- от романских КАСТИЛЛЬЯ или CASTILLO ( так же вошедшее и в другие языки, в тот же английский, как CASTLE ) вытеснило собственное ЗАМЕК … А выражение EU NU CRED (Я НЕ ВЕРЮ ) оно и в испанском I NO CREO и в итальянском I NОN CREDO (Специально написал без ошибок) Но даже сейчас 30% слов в румынском — славянского происхождения (официально). В действительности же — гораздо больше. Масса слов причудливо изменена и трансформирована, некоторые ещё не «переварились». В испанском, например, сейчас используется неологизм BISABUELO (прадедушка) и BISABUELA (прабабушка), оба они образованы из латинского BIS (ДВАЖДЫ) плюс Abuelo/а (дедушка / бабушка), настоящие же испанские названия — TATARABUELO и TATARABUELА. И что по-хохляцки ЦИБУЛЯ, что по-итальянски ЧИППОЛЛО — одинаково будет ЛУК , только на разных диалектах (Все видели, надеюсь карту Гранд — Та(р)тарии? Испания, Италия, Турция, Северный Индостан, Северный Китай, часть Северной Америки, Скандинавия и вся Восточная Европа — всё это в неё когда-то — не так уж и давно — входило…) И тут уж добавить, как говорится, нечего. Вот так, меняя язык, можно переписать Историю… Как говорится, hlopzi сhyi VI budete? … точнее – budjete… Только наверное называть шведов «шведами» остальным русским подданным Империи было бы в ту пору не совсем правильно. Свеи – наверное, так правильней. Так их тогда называли. То есть – свои. Cвои ребята вроде… У нас одинаково плохие отношения были с Данией, хоть и были некоторые споры приграничные, в частности, по размежеванию земель по границе Карелии со Швецией. (Самоназвание же шведов – свеоны. Страна же – Sverige, в честь победившего клана Сверке(р’ов)). Ну а СВЕИ — это просто удачно совпавшее созвучие, вот и прикрепилось … Ну, как и с цыганами, якобы имевшими отношение к народу ЦЫ, проживавшему на берегу Ганга, и с прилепившимся к ним названием оккультной секты ATSINGANI, действовавшей тогда в Ромее (в Византии). Если бы не Пётр-подменыш, этот иезуитский прихвостень разваливший Империю, как на него и возлагалось, была бы и Швеция сейчас наша (с Норвегией вместе взятой). Вся Северная Война и началась-то против царя-самозванца. Когда сын настоящего Петра, уговорил Карла (друга настоящего царя) походом на самозванца двинуть… Интересно, для чего по возвращении из Великого Посольства, никем не узнаваемый Лжепётр сразу же избавился от окружения? Жену, даже не повидав, в монастыре запер; детей настоящего Петра казнил. Казнил Алексея, обвинив в связях с теми самыми иезуитами , чтоб от себя, пса иезуитского, подозрения в связях с их орденом поганым отвести; дочку настоящего Петра на городских воротах в одной сорочке перед толпой повесил; расправу над стрельцами устроил… Да потому, что только они могли бы легко подтвердить, близко знавшие его с детских лет, что царь — НЕ НАСТОЯЩИЙ! Его просто подменили во время того посольства. Либо — что совсем уж покажется неправдоподобным — зомбировали. Но это если бы не некоторые внешние перемены, произошедшие с Петром по возвращении, которые версию с зомбированием делают мало правдоподобной. Настоящий Пётр не был русофобом. Любил всё славянское. Был ниже ростом. И никогда не ходил до того в море в открытое. В лоциях ничего не понимал, в морской науке не шарил. Любил без памяти свою первую жену… А вернулся — настоящим «корсаром»… с заметно более тёмным оттенком кожи, смуглым каким-то, без присущего ему всегда румянца… с родимым пятном (!), которого у него отродясь никогда не было, злобным и неуравновешенным психопатом с дурацкими причудами (вроде того что спать в шкафу). Да к тому же — с такой хронической болезнью, наподобие тропической лихорадки или малярии, которую можно подцепить лишь в жарких тропиках, куда северное его Посольство и не думало направляться! Да и само Посольство вместо двух предполагаемых месяцев задержалось почти на два года… Участи же настоящего Петра можно было бы только посочувствовать… Он, по всей видимости, был переправлен во французскую Бастилию … где и был впоследствии замучен и убит, сразу же по окончании Северной Войны… после отторжения огромных территорий от Империи: той же Швециии, Турции, Северного Индостана и Средней Азии… Что-то такое знал настоящий Пётр, что из него пытались вырвать силой в виде признания под допросами с пристрастием… А по поводу «Плачевной речи»… Таких документов как из Уппсальской университетской библиотеки полно и в других закрытых библиотеках. Есть и в России. В Санкт-Петербурге. Любому студенту, не то что профессору, достаточно прийти в свой деканат, взять сравку-отношение со своей кафедры (скандинавистики) и отправиться затем в Публичную библиотеку Санкт-Петербурга. Сделать запрос со ссылочкой на любой официальный протокол, составленный какой-нибудь стокгольмской коллегией адвокатов (того времени) … и тебе дадут на руки (без права выноса, конечно) кучу самой разной макулатуры: экземпляры нотариальных ведомостей, бракоразводных процессов, похорон, решений арбитражных комиссий и т.д. и т.п. — всё на русском и всё оттуда, с той поры. Так что не в одной только Швеции всё есть, как говаривал персонаж известной кинокомедии… Ну, и ещё конечно можно в универах Польши и в универах стран Балтии поискать. На них тоже распространялось скандинавское влияние долгое время. Хотя… если и не уничтожены следы, то и близко не подпустят … Эстония уже 20 лет как не желает говорить по-русски, а Польша — и того больше…

Про десятину и сенту на Руси

...Такоже дадехом десету ОцЪм нашiм

а сенту на власве

...А тако пребухомо Слвнi

якоже Слвiм Бъзi наше

а мълiхомся

з телесы

омовленi водоу щiстоу

Также даем десятую (десету) мы часть нашим Отцам и сотую (сенту) - властям...И так и пребываем славными, поскольку славим мы Богов и молимся с телами, омытыми водою чистою - Окончание ежедневной молитвы Отче наш. Влесова книга. Дощ. 3а

Влескнига, Жар-Птица и историческая память

В лето 6497 … Володимер помысли создати церковь Пресвятыя Богородица и послав преведе мастеры от Грек - Повесть временных лет

...Вслед за тем Владимир в присутствии митрополита Леонтия, епископов греческих и всех русских, в присутствии бояр и бесчисленного народа изрек: «Даю церкви сей святой Богородицы от именья моего и от град моих десятую часть» — и, написав клятву, положил свое завещание в самой церкви, которая и начала называться Десятинною — по десятине, определенной на содержание ее.

Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Глава II. Первые храмы в России и состояние богослужения

В 994 году построил князь Владимир в Киеве каменную церковь Десятинную во имя Пречистой Богородицы, и первую службу там начал творить митрополит Леонтий из греков, который назначил епископов в русские города: Неофита в Чернигов, Феодора — в Ростов, Никиту — в Белгород и Стефана — в город Владимир, который на Волыни

А в Десятинную церковь повелел Владимир выдавать одну десятую часть от своего дохода...И также повелел творить церковные службы, а монахам все церковные письмена на пергамене перевести на словенские буквы и слова - Будинский Изборник. Глава XII

Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.

...Когда же все-таки возникла в Новгороде сотенная система? Древность этого института на Руси засвидетельствована летописью. Владимир Святославич устраивал в Киеве в своей гриднице пиры, на которые сходились бояре, гриди, сотские, десятские и нарочитые мужи104.

Для Новгорода В.Л. Янин ранее полагал искусственность сотенного деления, устроенного киевскими князьями, и противопоставлял ему исторически сложившееся членение города на концы и улицы105. Теперь исследователь несколько изменил свои взгляды и считает, что на протяжении всей истории Новгорода обе административные системы существовали рядом: в концах жили бояре и зависимые от них люди, а в сотнях — прочее свободное, но не привилегированное население (житьи, купцы, черные люди)106. Вопрос о назначении областных сотен остался без ответа.

Изучение приписок к грамоте Святослава Ольговича показало, что Обонежье и Бежецкий верх как судебно-податные районы были приблизительно равны. В сохранившихся докончаниях Новгорода с князьями Бежичи постоянно именуются волостью. Можно думать, и Обонежье также образовывало волость (в приписке названо «землей»). Однако в упоминавшемся «Уставе о мостех» среди областных сотен указаны Обонежская и Бежецкая. Если и волости, и сотни — административно-территориальные единицы, то как они соотносились между собой?

Может быть, оба термина обозначали одно понятие и легко заменяли друг друга? Ведь для большинства сотен в летописях, и актах не трудно найти аналоги в волостях: Лужская сотня — волость Луга, Лопская сотня — волость Лонца, Ржевская — Пусторжевская и т. п. Но, областных сотен, включая княжую, известно только девять, а волостей значительно больше, и они имели тенденцию к дальнейшему дроблению (например, Бежичи).

Выход из возникшей путаницы указывает административное устройство самого Новгорода, где концы соседствуют с сотнями. В «Устав о мостех» городские и областные сотни внесены общим списком с единой нумерацией, что прямо свидетельствует об их однородности. Значит, если в городе по сотням распределялось свободное, но не привилегированное население, то и в Новгородской земле вряд ли было иначе.

Действительно, в договорных грамотах постоянно присутствует формула: «кто купецъ, тотъ въ сто, а кто смердъ, а тотъ потягнеть в свои погостъ; тако пошло в Новегороде»107. Отсюда следует заключить, что в XIII в. волости и сотни представляли разные системы территориального деления. По погостам, сведенным в волости, сидели смерды — новгородские крестьяне-данники, а купцы и, вероятно, ремесленники, как и в городе, группировались по сотням. И здесь административная структура княжества членится и по топографическому и по социальному признаку. Но обе системы охватывают одни и те же районы. Цитированные выше докончания предписывают дворянам князя «по селомъ у купцевъ повозовъ не имати». Вывод очевиден: крестьяне данной местности несли повинности и платили оброк в свои погосты (позднее — «в свой потуг»), а купцы из этих сел входили в сотню и тоже выступали сообща в необходимых случаях (например, «городнее дело» или мостовые работы в Новгороде).

Появление областных сотен и их взаимосвязь с волостями-погостами легче уяснить, учитывая, что территория первых (по Б.А. Рыбакову и А.Н. Насонову) целиком размещается в пределах древнего ядра Новгородской земли.

Вполне соглашаясь с мнением этнографов и историков о древности десятичной организации, полагая, что князья на Руси получили ее в наследство от предшествующей эпохи и на первых порах использовали в военно-административных целях, приходится признать более поздний характер системы волостей, погостов и становищ, перекроивших прежнее деление земель. Недаром границы вновь образованного Новгород-Северского княжества прошли по территории древней Сновской тысячи108.

Таким образом, архаический характер сотенной организации у восточных славян находит подтверждение в показаниях источников. В этой связи небезынтересно наблюдение Ю.В. Бромлея, что ее наиболее прочные следы обнаруживаются на территории, сравнительно поздно заселенной ими109. А новгородские земли как раз и были такой областью. Не менее важно и другое обстоятельство: в Хорватии XI в. рядом с древней жупанийско-сотенной системой, уходящей корнями к первобытнообщинному строю, существовала другая, асимметричная ей организация местного управления по округам110. Так же, по-видимому, решается вопрос и о сосуществовании в Новгороде сотен и погостов-волостей. Вторые шли на смену первым. Именно в распространении вширь системы погостов-становищ, в устроении новых погостов на старых территориях и сказались прежде всего успехи феодализации Новгородской земли.

Первоначально она делилась на сотни, объединявшие все свободное население, что вполне соответствовало принципам организации войска и архаическим формам сбора дани — полюдью. Недаром легенда о призвании князей утверждает, что именно словене, кривичи и чудь платили варягам дань не от сохи, не от дыма, а от мужа111. С углублением процесса социальной дифференциации менялось и существо сотни, дружинно-даннической организации свободных общинников. Военные обязанности почти полностью перешли к профессиональным воинам-дружинникам, из числа которых в основном формировался класс крупных феодалов (бояре, старшая дружина) Вервь, «уставленная» погостами, становищами, уроками, напротив, стала объектом все возрастающей феодальной эксплуатации. Полюдье превратилось в единовременный дар («осеннее полюдие даровное»), и к нему добавились новые поборы и судебные пошлины. Потребовалась и другая, более дробная и совершенная система учета платежеспособности податного населения. Погост — центр близлежащей округи — вышел на передний план112.

Однако сотни не исчезли, а сохранились как территориально-социальные организации населения (купцов, младших дружинников, ремесленников, затем и житьих людей), занимавшего промежуточное положение между двумя главными классами новгородского общества — феодалами и крестьянами-данниками. Поэтому и границы волостей вначале совпадали с рубежами старых сотен и лишь впоследствии, с появлением новых погостов, умножением частновладельческих сел и деревень, они видоизменялись, перекраивались и т. д.

Подводя краткий итог рассмотренному материалу, необходимо подчеркнуть несколько моментов. Границы древнего ядра Новгородской волости в общих чертах совпадали с территорией «племенного» союза словен, кривичей и чуди и определились не позднее первой половины X в. Этот процесс, конечно, не тождествен повсеместному распространению там суда и даней. Первоначально идея единства и зависимости от общего центра выражалась в военном участии и определенных отчислениях (в виде полюдия) на содержание дружины (гридей). Потом две трети поступлений шли в пользу киевского князя как верховного сюзерена. К тем временам и относится сотенное деление новгородских земель, связанное с соответствующей организацией войска113. Имеются сведения об «уставлении» Ольгой в 40-х годах X в. пошетов и даней по Мсте и оброков и даней по Луге114. Этим актом знаменуется новый этап развития феодальных отношений в Новгороде. «На смену полюдью пришло управление через город и крепости и погосты с устойчивым обложением данью «уставленных» земель»115. Князь получил теперь в свои руки и суд, раньше вершившийся по нормам родового (обычного) права или уже присвоенный местной знатью...

А.В. Куза. Новгородская земля. // Древнерусские княжества X— XIII вв. / Под ред. Л. Г. Бескровного. М., 1975

=0=0=

Доспехи «эпохи заката». Венский императорский арсенал

«Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас».

Екклесиаст 1:10

Екклесиаст 1:10

Военные музеи Европы. Мы продолжаем знакомиться с коллекциями оружия и доспехов, которые экспонируются в Венском арсенале, и сегодня у нас на очереди рыцарские доспехи «эпохи заката». Что это значит? Да только то, что со временем, как это бывает очень часто, сама идея защитить человека от всех видов известного оружия стала понемногу себя изживать. Так, уже никакие доспехи не могли защитить их обладателя от каменного пушечного ядра. Доспехи стали пробивать стрелы арбалетов и пули пистолетов и мушкетов. Да, их создатели достигли в них совершенства, сумели прикрыть броней буквально каждый кусочек тела, и тем не менее даже такое совершенство не гарантировало от тяжких ранений и смерти. Рыцари, даже короли, погибали и на турнирах, где уж, казалось бы, все было сделано для обеспечения безопасности сражающихся. Другим важным обстоятельством была цена! Давно прошло то время, когда вооружение рыцаря стоило 30 коров: 15 – само вооружение и доспехи, и 15 за боевого коня. Теперь такой стоимостью обладали разве что серийные полевые доспехи наемников-латников, а стоимость доспехов для королей и герцогов перевалила за… стоимость небольшого города! Но доспехи были также подвержены влиянию моды, поэтому их требовалось много. Их нужны было дарить своим детям, внукам и племянникам, дарить королям сопредельных стран, заказывать престижа ради, чтобы никто не сказал: «А этот монарх обеднел, дважды выходит на турнир в одних и тех же доспехах!» И что же было делать? Проще всего – отказаться от доспехов вообще, что впоследствии и было проделано.

«Орлиный гарнитур» Фердинанда II Тирольского

А вот это… фигурка самого Фердинанда II Тирольского, в турнирном доспехе из «Орлиного гарнитура» в масштабе 1:12 (150 мм). Набор деталей для изготовления этого доспеха был выпущен фирмами «Имаи» (Япония) и «Имекс» (США) в первой половине 80-х годов ХХ века. Интересной особенностью этих рыцарских фигурок является то, что ноги и руки у них сделаны подвижными, то есть ты можешь придать им позы по собственному желанию. Руководство Венской оружейной палаты, где находится этот гарнитур, высоко оценило качество их изготовления и воспроизведение деталей доспеха. Затем появилось еще несколько наборов, однако впоследствии выпуск их был почему-то прекращен. Покрасил я фигурку не вполне правильно, но ведь тогда даже с красками у нас были проблемы, да и оригинала самого я не видел

Эрцгерцог Фердинанд II (1529-1595), в доспехах «Орлиного гарнитура». Изображен в так называемой «богемской шляпе», головном уборе из войлока и серебряной проволоки. На столе справа от него шлем с открытым забралом; рядом с ним латные рукавицы и фиолетовый пояс. Портрет по манере живописи был приписан художнику Франческо Терцио (около 1523 – 1591 гг.) и датирован примерно 1566/67 годом, но, вероятнее всего, был написан раньше этого времени. Дело в том, что на нем отсутствует цепь ордена Золотого руна, который эрцгерцог получил 28 марта 1557 года, а значит картина была создана до этой даты

Но сначала некоторый выход по сокращение расходов на вооружение нашелся в создании доспешных гарнитуров. И вот в XVI веке чтобы удовлетворять всем требованиям многочисленных разновидностей турнира, как раз и были созданы такие гарнитуры в виде наборов частей, которые могли быть объединены между собой так, что всякий раз их обладатели получали вроде бы новые доспехи. Налицо был явно модульный принцип компоновки, столь широко применяемый сегодня в современном оружии. Так что эта находка далеко не наших дней. Все это было уже в прошлом, только в то время модульность конструкции применялась не в оружии, а в доспехах.

Один из доспехов «Орлиного гарнитура» Фердинанда II Тирольского.

Следуя моде на такие гарнитуры и одновременно будучи человеком довольно практичным, император Фердинанд I в 1546 году заказал для своего второго сына, эрцгерцога Фердинанда II Тирольского, доспешный гарнитур, состоявший из 87 отдельных частей.

Это самый большой набор, сохранившийся до наших дней, и, благодаря его раннему описанию в инвентарной книге эрцгерцога Фердинанда, он, безусловно, лучше всего задокументирован. Основной единицей модульной конструкции стал так называемый «полевой доспех», то есть латный рыцарский доспех, используемый в полевом сражении. Комбинируя с ним различные дополнительные детали можно получить двенадцать различных доспехов для конного и пешего боя. Например, доспех для пешего боя отличался своей фигурной «юбкой-колоколом».

Этот гарнитур был изготовлен в типичном для того времени и достаточно простом исполнении, и без вычурных деталей, но с превосходной отделкой. Изготовили его Йорг Зойсенхофер и гравер Ганс Перхаммер из Инсбрука. Набор украшен изображениями позолоченных орлов – являвшихся геральдическими символами Австрии и потому был назван «Орлиным набором» в честь своего характерного украшения. Цена этого помпезного набора была соответственно очень высокой и составляла огромную сумму в 1258 золотых флоринов, в двенадцать раз превышающую годовую зарплату чиновника высшего суда, а кроме того, еще 463 флорина было потрачено на его золочение.

Доспех восьмилетнего венгерского короля Людвига II.

Известным мастером по изготовлению доспехов – «платтнером», был Конрад Зойзенхофер, живший и работавший в Инсбруке. Император Максимилиан I (1493-1519) в 1504 году доверил ему управление тамошней оружейной мастерской, которой он заведовал до своей смерти в 1517 году. Зойзенхофер стоял во главе огромной компании, которая производила как серийные, так и драгоценные доспехи для представительских целей. Для полировки доспехов использовался привод от специальной водяной мельницы на реке Силл. Для серийного использовалась штамповка. В 1514 году император Максимилиан I заказал у Зойзенхофера доспех для восьмилетнего венгерского короля Людвига II, причем поводом для подарка стала свадьба Людовика с Марией, внучкой Максимилиана, в 1515 году. Такие праздники часто использовались как раз для того, чтобы покрасоваться в доспехах. Доспехи эти упоминаются в самых старых документах, начиная с 1581 года, как принадлежащие к коллекции эрцгерцога Фердинанда II. Интересно, что, хотя в это время «максимилиановские» доспехи из моды еще не вышли, император не счел возможным заказывать их в подарок, а ограничился обычным гладким доспехом.

В июле 1511 года Максимилиан I заказал мастеру Гансу Рабейлеру в Инсбруке для своего внука Карла (будущий император Карл V (1500 – 1558 гг.)) новые модные доспехи. Но получилось так, что… мальчик успел из них вырасти до конца работы. В результате они так и остались незавершенными. И это оказалось очень ценным для историков. На не полированной поверхности виден каждый удар молотка, каждый след кропотливой работы. Доспех был вчерне закончен лишь в 1514 году, но к сроку, понятно, он уже опоздал. Это типичный «костюмный доспех» имитирующий одежду того времени. На шлеме нет забрала, а также крепления для копья справа на груди, хотя, возможно, что оно не предусматривалось изначально. И хотя доспех был незакончен, он все равно хранился в арсенале Инсбрука и был внесен в его инвентарный список 1583 года

А вот этот совершенно необычный доспех с юбкой плиссе император Максимилиан I заказал Конраду Зойзенхоферу в 1512 году. Причем эти латы предназначались не кому-нибудь, а для его двенадцатилетнего внука герцога Альберта Прусского. Мастер попробовал выполнить в металле голландский мужской костюм из ткани, частью которого была как раз вот такая складчатая юбка. Поэтому подобные доспехи называются костюмными. Возникает вопрос, а как же всадник в таком доспехе садился на коня, ведь юбка ему должна была при этом мешать? А очень просто! Для поездок верхом на юбке спереди и сзади предусматривались вырезы, закрывавшиеся соответствующей формы деталями юбки, крепившиеся на крючках. Когда нужно было пажи или оруженосцы их снимали и… везли отдельно, а когда обладатель доспехов сходил с коня, они тут же крепили их на место. Такой доспех, по идее, предназначался для пешего поединка на арене. И, кстати, какой бы мальчишка, одетый в такие вот доспехи, отказался бы подраться с другим таким же мальчишкой примерно своих лет и… соответствующего положения?!

Этот же доспех, вид сбоку

Поскольку с подарком юному Карлу у Максимилиана I ничего не вышло, он решил заказать для него же еще один доспех, уже Конраду Зойзенхоферу, и так, чтобы сделали его поскорее. Образцом здесь вновь был выбран мужской костюм из Голландии с плиссированной юбкой, так называемый «Schaube» с пришитыми тканевыми накладками. Чтобы их имитировать, на металле были сделаны позолоченные серебряные полосы с эмблемами Ордена Золотого Руна и Андреевского Креста. Доспех был украшен чернью и позолотой в стиле аугсбургского мастера Даниэля Хопфера

Одновременно с доспехами для этого мальчика Максимилиан I заказал еще два доспеха с плиссированными юбками для своего английского союзника Генриха VIII. От одного из них сохранился один шлем (Лондонский Тауэр, Инв. №: IV.22).

Конечно, «костюмные доспехи» не могли не удивлять. Но все-таки они были слишком уж вычурны. Между тем практически одновременно с ними мастера-оружейники нашли и иные способы потешить у знати чувство собственной значимости.

Необычные латы Вильгельма фон Роггендорфа, выполненные оружейником Хельмшмидтом, также относятся к «костюмным доспехам». Мастер воспроизвел в металле традиционную одежду германских ландскнехтов

Конечно, «костюмные доспехи» не могли не удивлять. Но все-таки они были слишком уж вычурны. Между тем практически одновременно с ними мастера-оружейники нашли и иные способы потешить у знати чувство собственной значимости.

Свежие комментарии