Бросковое бомбометание: как правильно кидать атомную бомбу

Атомная бомба - оружие мощное. Но, вопреки житейской логике, ею тоже необходимо тщательно прицелиться. Хорошо, если цель «мягкая» - например, городская застройка, - тогда промах в несколько сотен метров не играет роли. Но что делать, если цель «жёсткая» - например, укреплённый бункер?

Или быстро движется - например, военный корабль?

Бросим! Обязательно бросим…

Так как же тогда правильно бросать? Вопрос этот очень волновал американских моряков начала 1950-х. Точность сброса атомного оружия была ничуть не лучше, чем у обычных авиабомб, сброшенных с такой же высоты. Круговое вероятное отклонение (то есть радиус круга, в который статистически попадёт половина сброшенных бомб) составляло порядка 300-400 метров.

Такая точность, может, и годилась для стратегических ударов, но была совершенно недостаточной для решения тактических задач. По оценкам 1950-х, чтобы нанести тяжёлые повреждения современному крейсеру, 20-килотонную атомную бомбу следовало взрывать не дальше, чем в 500 метрах от него. Идущий полным 30-узловым ходом крейсер мог преодолеть такое расстояние за полминуты. С учётом неточности бомбометания добиться поражения маневрирующей цели представлялось нелёгкой задачей.

Адмиралы ломали голову — как же решить проблему недостаточной точности их супероружия? Бросать бомбу с малой высоты? Но тогда самолёт-носитель не успеет уйти на безопасное расстояние и будет уничтожен взрывом собственного боеприпаса. Оснастить бомбу парашютом? Но тогда бомбу будет сильнее сносить ветром, и её точность опять-таки снизится.

Бросать из пикирования? Явное самоубийство.

Управляемое оружие того времени всё ещё было слишком капризным и сложным в эксплуатации, чтобы военные могли на него полностью положиться. Пилотируемый штурмовик был банально надёжнее.

А что, если бросать бомбу с малой высоты, но не из пикирования, а из подъёма? Отцепленная бомба по инерции полетит вперёд и вверх по дуге, тем самым продлевая время полёта. А самолёт-носитель тут же выполнит поворот и бросится удирать во все лопатки (турбины). Время падения бомбы при этом будет все же значительно меньше, чем при высотном сбросе, и точность возрастёт.

Воздушные манёвры

Американским адмиралам новая концепция очень понравилась. Применяя бросковое бомбометание, штурмовик с атомной (да и с обычной) бомбой мог зайти на цель на малой высоте, до последнего оставаясь за горизонтом. Лётчикам идея удирать от взрыва своей же бомбы нравилась несколько меньше, но возможность застать противника врасплох и не приближаться вплотную им тоже импонировала.

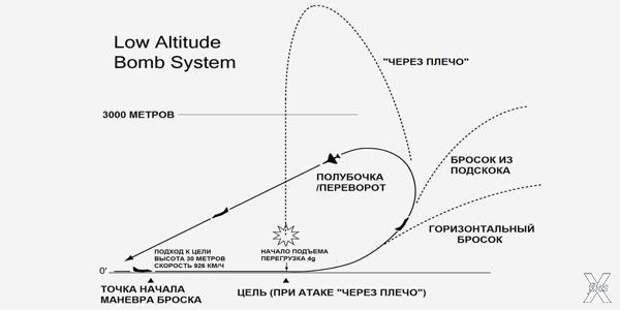

Были разработаны три принципиальные методики броскового бомбометания:

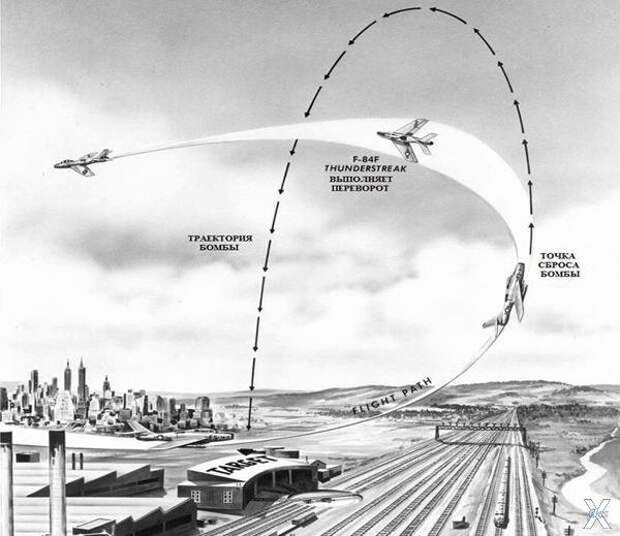

Бросок из подскока: самолёт движется к цели на малой высоте, затем резко задирает нос, подскакивает, выполняет обратный иммельман (полупетлю с переворотом в верхней точке) и сбрасывает бомбу на подъёме. Бомба, подброшенная самолётом вперёд и вверх, летит по баллистической траектории к цели, а самолёт ложится на обратный курс.

Это был основной метод броскового бомбометания, считавшийся стандартным. Его оборотная сторона — потребность в специальном баллистическом вычислителе, способном точно просчитать момент сброса.

Горизонтальный бросок: самолёт движется к цели на малой высоте, затем резко поворачивает, одновременно выполняя «бочку». Бомба сбрасывается, когда бомболюк самолёта смотрит вверх и обращён к цели. Такой бросок позволяет направить бомбу к цели, вообще не показываясь из-за горизонта и не подставляясь под зенитный обстрел, но траектория бомбы при нём получается настильной.

Бросок через плечо: самый безумный манёвр, при котором самолёт перелетал цель, выполнял петлю Нестерова и сбрасывал бомбу на вертикальном подъёме, посылая её по баллистической траектории назад. Сам же самолёт завершал петлю, проскакивая под падающей бомбой.

Бросок «через плечо» считался рискованным, аварийным решением — на случай, если подвела прицельная аппаратура. Но манёвр можно было выполнять вообще без прицельного и навигационного оборудования — пилоту хватило бы просто перелететь цель и сразу же выполнить петлю Нестерова, отцепив бомбу на вертикальном подъёме.

Специально для бросковых атак с малой высоты американские инженеры разработали баллистический вычислитель LABS (англ. Low-Altitude Bombing System — «система бомбометания с малых высот»). Этот электромеханический компьютер получал данные о скорости самолёта, высоте полёта, силе и направлении ветра, расстоянии до цели, и автоматически высчитывал, в какой момент нужно начинать подскок, а в какой — сбрасывать бомбу.

При бомбометании по LABS пилот заранее прокладывал курс подхода к цели и выбирал на этом курсе заметную опорную точку. В LABS вводилось расстояние от опорной точки до цели по прямой. Когда самолёт проходил над опорной точкой, пилот включал LABS, и система автоматически указывала ему, в какой момент начинать набирать высоту, под каким углом подниматься (для этого LABS проецировала на оптический прицел смещающуюся световую точку — все, что требовалось от пилота, так это непрерывно удерживать точку в перекрестье прицела). Сброс бомбы выполнялся автоматически, когда самолёт занимал рассчитанное LABS положение в пространстве.

При атаке движущихся целей или в условиях плохой видимости LABS мог использовать данные бортового радара для расчёта траектории бомбы. В случае же ошибки при применении LABS (например, если пилот не мог вовремя найти опорную точку), пилоту ничего не оставалось, как помолиться и… готовиться к атаке методом «через плечо».

Не только американцы

Бросковым бомбометанием занимались даже… бомбардировщики B-47 «Стратоджет». Улучшение организации ПВО СССР в 1950-х, а также появление на вооружении сверхзвуковых перехватчиков МиГ-19 и зенитных ракет С-25 существенно осложнили для американских бомбардировщиков проникновение в воздушное пространство Советского Союза.

Перспективные сверхзвуковые бомбардировщики и дальнобойные ракеты воздушного базирования ещё только проектировались. В качестве паллиативного решения USAF начали экспериментировать с прорывом ПВО на малой высоте. Новая тактика пришлась весьма кстати — наступил 1957 год, и USAF срочно требовалось продемонстрировать, что их арсенал стратегических бомбардировщиков остаётся эффективной силой и в эру «Спутника».

Идущий на высоте не более 50 метров B-47 спокойно мог проскочить под нижней границей досягаемости перехватчиков и зенитных ракет и нанести удар в самое сердце Советского Союза. Естественно, такой манёвр в исполнении сорокатонного бомбардировщика прибавлял пилотам немало седых волос, да и хрупкие крылья B-47 не так чтобы особенно хорошо это переносили. Тем не менее, такую тактику приняли для поражения хорошо защищённых целей.

Бросковое бомбометание оценили и британцы. С середины 1950-х британский флот исправно боялся, что в случае войны русские пошлют свои крейсера нарушать коммуникации в Атлантике. Поскольку собственных крейсеров ослабевшей «владычице морей» не хватало, бороться с рейдерами должны были в основном лёгкие авианосцы.

Серп и молот над скрещенными костями — зрелище эпичное. Вот только советский флот ничего такого не планировал.

Чтобы усилиями небольшой авиагруппы «Маджестика» или «Колоссуса» одолеть ощетинившийся зенитками (а то и зенитными ракетами — кто русских знает?) «Свердлов», был разработан палубный штурмовик Blackburn Buccaneer. Ему предстояло прорваться к рейдеру над самыми волнами и нанести по нему внезапный удар. В том числе, возможно, и атомный.

Тактика броскового бомбометания до сих пор остаётся «визитной карточкой» американских лётчиков. Электромеханические вычислители LABS сменились специальными программами в СУО, но суть тактики осталась той же — пройти незамеченным на предельно малой высоте, взмыть вверх, и метнуть бомбу (ядерную или обычную, свободнопадающую или планирующую) в сторону захваченной врасплох цели.

А.Широ

-ö-ö-

Загадочный замок Кастель дель Монте

Кастель дель Монте — один из самых знаменитых и одновременно самых загадочных замков в мире. Он стоит на высоком холме недалеко от города Андрия и буквально царит над окружающим ландшафтом. Именно от такого месторасположения и происходит название крепости, которое можно перевести с итальянского, как «замок на горе» или Нагорный замок. А местные жители гордо именуют его Crown Puglia, что означает «Корона Апулии», действительно, издалека замок очень напоминает корону.

Согласно историческим документам, сооружение, ныне именуемое Нагорным замком, было основано по приказу императора Фридриха II Гогенштауфена в 1240 году. Император Генрих был одной из самых таинственных фигур средневековья. В отличие от многих своих предшественников и наследников, он был прекрасно образован и всю жизнь более увлекался науками, чем ратным делом или государственными делами.

Император был очень дружен с Генрихом фон Зальцем — великим магистром тевтонского ордена, и говорят, сам достиг высших степеней посвящения. В частности, есть сведения, что в 1228 году Фридрих II председательствовал на тайном «круглом столе», участниками которого были представители всех крупнейших рыцарских орденов той эпохи, в том числе и исламских. Какие секреты обсуждались на этом собрании, остается только догадываться.

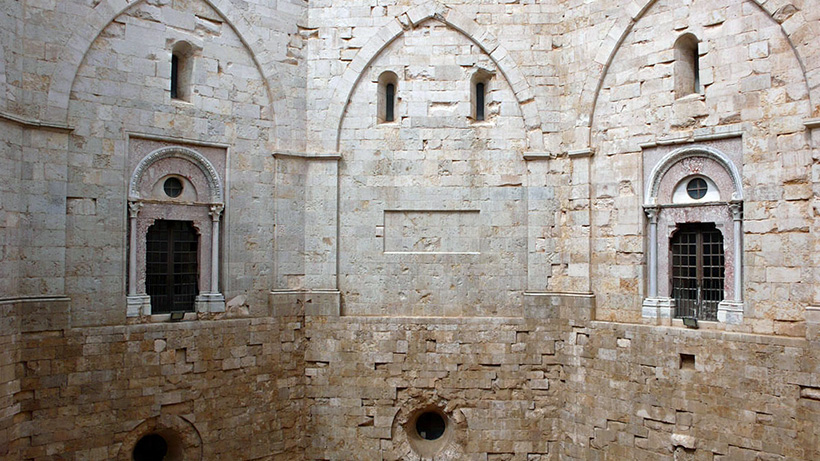

Так или иначе, Кастель дель Монте как нельзя лучше отвечал вкусам этого странного монарха. Сооружение не слишком походит на традиционный замок. К примеру, в нем отсутствует ров, защитный вал и подъемный мост. Складывается впечатление, что замок был построен с несколько иными, чем оборонительные, целями. К тому же, в плане он представляет собой правильный восьмигранник, что также нехарактерно для замковой архитектуры не только того времени, но и замковой архитектуры вообще. В форме восьмигранника часто строили культовые сооружения, но никак не военные.

Официальные исторические источники утверждают, что Нагорный замок служил императору охотничьей резиденцией, однако, верится в это с трудом. В замке нет ни больших конюшен, ни мест, где можно было бы хранить припасы, а интерьер его некогда утопал в роскоши, что не имело ничего общего с традиционным убранством охотничьих домиков, даже императорских.

Строительным материалом для замка послужил светло-серый известняк, а все дверные и оконные проемы облицованы похожим по цвету мрамором. Главным входом в цитадель служил восточный портал, однако существовал и второй, прорубленный в противоположной западной стене.

Издалека Кастель дель Монте выглядит единым серым монолитом, так как в каждой из восьми стен замка расположено всего по два окна, которые выглядят непропорционально маленькими для такой громады. На первом этаже оконные проемы имеют форму одинарной арки, а на втором — двойной. Самое широкое окно, имеющее целых три арки, расположено на втором этаже северной стены.

Глухие, не имеющие ни окон, ни дверей, башни замка ранее служили хозяйственными помещениями, в них располагались винтовые лестницы, а также уборные, гардеробные и кладовки. Все залы внутренних помещений имеют одинаковую форму и отличаются друг от друга лишь расположением дверных проемов, образуя своеобразный лабиринт, выход из которого найти совсем непросто.

Ученые до сих пор спорят, с чем связана такая необычная планировка, и для чего понадобилось так запутывать посетителей этого геометрически безупречного строения. Многие исследователи склоняются к мысли, что Кастель дель Монте был своего рода научным храмом, где каждая деталь несла в себе глубокий философский смысл.

К примеру, винтовые лестницы замка закручены не вправо, как того требуют правила ведения боя, а влево, как раковина у улитки.

К тому же внешнее двухэтажное здание, как нередко бывает, это лишь вершина айсберга. Предания гласят, что в замке существовала обширная сеть подземелий, откуда многокилометровые подземные ходы связывали Кастель дель Монте с соседними городами и даже весьма отдаленными замками.

Кастель дель Монте — единственный европейский замок, построенный в форме восьмигранника. Такую же форму в плане имеют и его восемь башен. Во внутреннем дворе, разумеется, также восьмиугольном, некогда располагался восьмиугольный бассейн. Он был вырезан из мраморного монолита и предположительно служил для, так называемого «Крещения в Мудрости» — обряда, распространенного у тамплиеров. (Между прочим, по невыясненной причине, архитектор замка покончил с собой, вскрыв себе вены именно в этом бассейне).

Всего в замке 16 залов, по 8 на каждом этаже. Все украшения стен, так же несут в себе число восемь – 8 листьев аканта на капители каждой колонны, 8 четырехлистных цветка на тимпанах. В общем, это число здесь представлено везде, в бесчисленных вариантах и комбинациях.

Откуда же возникла такая любовь к восьмерке? В нумерологии это число с одной стороны связано с бесконечностью, а с другой — служит своеобразным посредником между земным и небесным миром. Это ключевое число космических законов. В христианстве число 8 ассоциируется со вторым пришествием Христа, которое часто именуют Восьмым днем Творения. Именно поэтому крестильные купели нередко имеют восьмиугольную форму. Также, восьмиугольник – это символ лабиринта, а значит, вечного путешествия человека от рождения до смерти.

Но и это еще не все странности. Есть весьма убедительная гипотеза, что Кастель дель Монте мог быть своеобразной астрономической лабораторией. Строгая ориентация по сторонам света и четко выверенное расположение окон дают очень интересную игру света и тени, что особенно заметно в дни осеннего и весеннего равноденствий.

23 сентября и 20 марта тень замка с 11 до 13 часов располагается точно под углом в 45 градусов к стенам, а 22 декабря и 22 июня (в дни солнцестояния) стены отбрасывают ровную прямоугольную тень. При этом сам замок находится строго в центре идеального прямоугольника.

Во все помещения второго этажа солнце проникает дважды в сутки, а на первый этаж только летом. А вот в дни солнцеворота все залы нижнего этажа замка освещаются одинаково по времени и интенсивности. Таким образом, можно сказать, что первый этаж – это импровизированный календарь, а второй – своеобразные солнечные часы.

После открытия этих удивительных закономерностей, ученые пришли к выводу, что Кастель дель Монте воплощает в себе глубокое сакральное знание. В пользу этой гипотезы говорит и еще один факт — в замке почти нет больших каминов, предназначенных для отопления залов или приготовления пищи, зато в изобилии встречаются маленькие, пригодные, разве что, для магических обрядов и алхимических опытов.

Однако после смерти императора Фридриха II, Нагорный замок редко посещался венценосными особами. Время от времени его использовали в качестве места проведения свадеб и прочих торжеств. К XVII веку замок оказался в полном запустении, был разграблен, а потом превращен в тюрьму. Лишь в 1876 году он перешел в собственность итальянского государства, после чего началась его долгая реставрация. В начале ХХ века Кастель дель Монте был открыт для туристов.

Своей необычной архитектурой замок привлекает многих людей искусства, в частности, именно его странная внутренняя планировка послужила основой для создания таинственного зала монастырской библиотеки в известнейшем фильме «Имя розы».

С 1996 года замок внесен в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но даже сейчас, превратившись в одну из самых популярных достопримечательностей южной Италии, Кастель дель Монте не торопится открывать любопытствующим все свои тайны. Остается надеяться, что однажды найдется тот ученый, который сможет увязать воедино все странности и закономерности архитектуры этой загадочной цитадели и, наконец, разгадать ее истинное предназначение.

-ö-ö-

В июне 1941 г. один советский танк двое суток не давал проехать танковой группе вермахта. Немцам не удавалось пробить его броню

Танк КВ, или как его называли немцы «Gespenst» (призрак) — это настоящая металлическая крепость, но даже такая надежная глыба не смогла бы совершить подвиг под Расейняем без холодного расчета и ненависти к захватчикам. О семи сантиметрах стали и одном экипаже, который стал для немцев олицетворением русского характера и несгибаемой воли расскажем в этом материале.

Так случилось, что про уникальный бой под Расейняем мы знаем благодаря непосредственным участникам тех событий, правда, с противоположной стороны. В 1945 году высокопоставленные немецкие офицеры официально оказались в плену у США. Фактически же их использовали как военных советников для будущей возможной войны с СССР. Кое-что американцы знали, о чем-то догадывались, но один из докладов, предположительно генерал-полковника Франца Гальдера, просто шокировал военных США.

23 июня 1941 года недалеко от литовского городка Расейняй советские танки перешли в контрнаступление.

На ранних этапах войны у Германии не было танков, способных пробивать 70-миллиметровую броню КВ. Это способны были сделать только противотанковые пушки или некоторые виды артиллерии. Поэтому в первые минуты боя удивлению немецких солдат не было предела. Снаряды их танков Pz-35 не оставляли на броне «сталинского монстра» даже вмятин, а вот ответные выстрелы КВ крушили все на своем пути. Прошло всего несколько мгновений, а все поле было усеяно раздавленными немецкими танками, и батальон КВ уже двигался сквозь вражескую пехоту, его целью была артиллерия. Когда и она большей частью превратилась в металлолом, послышался гром — зенитные орудия немцев стали бить по танкам прямой наводкой. Под градом снарядов, потеряв несколько машин, батальону удалось отступить, оставив после себя полный хаос.

В нескольких километрах от истерзанной танковой группы «Зекендорф» находилась группа Рауса. Дела здесь шли гораздо лучше, потерь практически не было, город Расейняй был взят, а отдельные стычки с Красной армией тревоги не приносили. Но вот однажды вечером, 23 июня, в пределах видимости дороги на Расейняй появился танк. По всей видимости, это была модификация танка КВ — КВ-2, которая оснащалась 152-миллиметровой танковой гаубицей.

На первый взгляд танк выглядел брошенным — уж очень неважное место было для засады. Если же там кто и был, то окружить и уничтожить танк в чистом поле было для немцев проще простого. Скорее всего, советский экипаж отстал от своего взвода или сломался, а значит, не представлял опасности.

Однако как только на дороге появилась колонна немецких танков и автомобилей, монстр «ожил». Первым же выстрелом он взорвал грузовик с горючим, дальше поочередно уничтожил несколько противотанковых пушек и танков, а потом опять принялся «щелкать» грузовики с провизией. Когда шоссе стало напоминать ад, а в груде металла с трудом узнавались немецкие танки, КВ успокоился. На его корпусе было несколько небольших вмятин и сколов, но пробить его броню никто не смог. Правда, после боя танк не отправился дальше, а продолжал неподвижно стоять прямо на дороге, как будто бы не мог пошевелиться.

Происшествие у Расейняя встревожило немецкий штаб, так как эта стычка говорила о скором наступлении советских войск в районе этого шоссе, а неуязвимый КВ выглядел лишь приманкой. Понимая опасность ситуации, руководство решило немедленно бросить на участок все доступные танковые резервы. Спустя сутки на дороге появились новые колонны серых немецких танков, а вместе с ними были 88-миллиметровые зенитки, для которых броня КВ не была непробиваемой.

Со стороны ситуация казалась абсурдной и дикой: целая армия, а против нее одинокий КВ, который опять выглядел так, будто экипаж его уже покинул. Но вскоре «Климент Ворошилов» опять встретил гостей раскатистым взрывом снарядов. Первой пострадала зенитная 88-миллиметровая пушка, ее практически сдуло попаданием 152-миллиметрового снаряда. Наступление советских танкистов было уверенным: танк, еще один, еще одна пушка… Но теперь немцы поняли, что перед ними не передовой танк русского наступления, а всего лишь одна машина с отчаявшимся, но не сломленным экипажем внутри.

Минуты наших танкистов были сочтены, самоотверженный танк буквально растерзали. Пользуясь численным преимуществом, Pz-35 хладнокровно окружили одинокий КВ, в то время как оставшиеся в строю 88-миллиметровые орудия осыпали танк градом снарядов. После тринадцатого попадания КВ перестал двигаться. Но даже тогда фашисты не осмелились тронуть заговоренный танк. Лишь выждав некоторое время и убедившись, что враг уничтожен, немецкие солдаты рискнули приблизиться к нему. Но когда они подошли на расстояние в несколько метров, башня танка неожиданно стала поворачиваться в их сторону — экипаж был еще жив! Перепуганные солдаты стали разбегаться, кто куда, но несколько брошенных в заброневое пространство советского танка гранат довершили судьбу доблестных красноармейцев…

Изумленные немцы нашли в танке тела шести отважных танкистов. Целых двое суток один танк с 6 танкистами сдерживал танковую группу и несколько сотен пехотинцев! Война войной, но воинские подвиги во все времена чтили и союзники и противники, поэтому геройский экипаж был похоронен немцами с воинскими почестями.

В 1965 году танкисты были перезахоронены на воинском кладбище под Расейняем, имена трех солдат до сих пор неизвестны. Личные вещи подсказали имена двух бойцов: Ершов П.Е., Смирнов В.А. и лишь инициалы третьего — Ш.Н.А. В память о тех событиях недалеко от места легендарного боя, у деревни Дайняй, есть воинский мемориал, посвященный безымянным красноармейцам.

-ö-ö-

"Ген гениальности" Часть III: Гении-гиганты и гении-гермафродиты

Часть I Ген гениальности: великие полководцы умирают сапожниками

Часть II Великие подагрики или как гениальность связана с мочой

Одна из загадок гениальности, раскрытая в конце XX века ученым - экспериментатором Оруаном, в том, что 50% гениальных людей истории страдали от болезни суставов - подагры.

Бедные-бедные наши гении, помимо подагры у них есть и масса других генетических особенностей.

Один из известных кодов гениальности заключается в особой форме диспропорционального гигантизма - Синдрома Марфана.

К заболеванию приводит дефект некоторых генов, влияющих на образование и развитие соединительной ткани.

Медицинское описание людей, страдающих этим недугом следующее: люди с очень длинными руками и ногами и относительно коротким туловищем.

Их вытянутые пальцы напоминают лапы огромного паука, что послужило основанием для образного названия этой диспропорции – арахнодактилия (от греч. «daktil» – палец и Арахна – согласно мифу – женщина, превращенная Афиной в паука).

Люди с такими дефектами необычайно худы, их грудная клетка бывает деформирована, хрусталик глаза смещен.

Опасность заболевания в том, что синдром сопровождается пороком сердца и аневризмой аорты.

При прочтении такого медицинского толкования сразу же вспоминается неординарная внешность «великого антихриста всех времен и народов» легендарного Мэрилина Мэнсона.

Страдает ли Мэнсон этим недугом на самом деле пока неизвестно, но гениальным шоуменом его называют уже сейчас.

Синдром Марфана – крайне редкое заболевание. По статистике электронного банка данных США из 50 000 человек только 1 человек болен этим недугом.

Единственная компенсация, которую больные синдромом Марфана получают от судьбы за свой порок, – повышенное содержание адреналина в крови.

Как известно, этот гормон вырабатывается надпочечниками, за счет чего увеличивается частота сердцебиений и повышается кровяное давление.

Синдром Марфана подарил человечеству, по меньшей мере, 5 поразительных личностей.

Из-за повышенного выброса адреналина, гении всегда находились в высоком физическом и психическом тонусе, что выражалось в их несказанной работоспособности.

Таков был лесоруб Авраам Линкольн, ставший адвокатом, а впоследствии и президентом США.

Он обладал гигантским ростом – 193 см, гигантскими стопами и кистями рук, маленькой грудной клеткой и длинными гибкими пальцами.

При обезображивающей худобе, он обладал огромной физической силой и выносливостью, и был необычайно деятельным, находчивым, талантливым оратором-импровизатором.

Его экспромтом сказанная речь на Геттисбергском кладбище вошла в энциклопедии как образец мудрости и яркости. Он и поныне считается самым крупным, почитаемым и любимым президентом США.

В краткой американской биографии А. Линкольна (1860) говорится: "Став членом Конгресса, он начал изучать и почти изучил шесть книг Евклида. Желая развить свои способности, в особенности силу логики и красноречие, он начал курс жесткой умственной дисциплины, отсюда его любовь к Евклиду, которого он возил с собой в поездках до тех пор, пока не смог легко доказывать все теоремы шести книг; он часто занимался до глубокой ночи, со свечой около подушки, пока его коллеги-адвокаты, полдюжины в комнате, заполняли все бесконечным храпом".

Очень был похож на Линкольна по физическому складу сын полунищего сапожника, ставший позже одним из самых любимых писателей XIX в. – Ганс Христиан Андерсен.

Его педантичная трудолюбивость проявилась еще в школе. Свои произведения он переписывал по десять раз, добиваясь, в конечном счете, виртуозной точности и одновременной легкости стиля.

Современники так описывали его внешность: «Он был высок, худощав и крайне своеобразен по осанке и движениям. Руки и ноги его были несоразмерно длинны и тонки, кисти рук широки и плоски, а ступни ног таких огромных размеров, что ему, вероятно, никогда не приходилось беспокоиться, что кто-нибудь подменит его калоши. Нос его был так называемой римской формы, но тоже несоразмерно велик и как-то особенно выдавался вперед».

Нервное напряжение, в котором, по-видимому, постоянно находился этот талантливый человек, порождало у него множество страхов – он боялся заболеть холерой, пострадать от пожара, попасть в аварию, потерять важные документы, принять не ту дозу лекарства...

Наверняка вы припомните еще двоих знаменитых длинных, нескладных и талантливых «носачей» – это Шарль де Голль и Корней Иванович Чуковский.

Деятельный характер будущего президента Франции настолько ярко проявлялся еще в молодости, что многие из его сослуживцев по армии еще до начала Второй мировой войны прочили его в генералиссимусы.

Голова де Голля всегда выдавалась над морем касок и беретов марширующих солдат. Вместе с тем, сидя за столом, он казался вполне обычным человеком. Секрет крылся в его непропорциональном сложении, столь характерном для синдрома Марфана.

Выше всех в толпе был и автор любимых детьми «Мухи-цокотухи», «Мойдодыра» и «Тараканища».

Его длиннорукость, длинноногость, большеносость и общую нескладность фигуры многократно обыгрывали в шаржах.

В доме Чуковского гостей встречала надпись: «Прошу даже самых близких друзей приходить только по воскресеньям», и далее «Дорогие гости, если бы хозяин этого дома даже умолял вас остаться дольше десяти часов вечера - не соглашайтесь!» Ведь ему нужно работать, ведь работает он поражающе много».

«Я всю жизнь работаю. Как вол! Как трактор!» – писал он о себе. И это действительно так, хотя титаническая работоспособность для многих читателей детских стихов Чуковского, не знакомых с его многочисленными специальными литературоведческими статьями и переводами, остается скрытой.

Как и Ганс Христиан Андерсен, Чуковский многократно переделывал каждую свою строчку. «Никогда я не наблюдал, чтобы кому-нибудь другому с таким трудом давалась сама техника писания», – замечал он про себя.

Еще более редко, чем синдром Марфана, встречается синдром Морриса. Этот синдром является результатом дефекта гена, кодирующего клеточный рецептор мужского полового гормона тестостерона. Все клетки человека с синдромом Морриса обладают половыми хромосомами X и Y.

Таким образом, такой хромосомный набор имеет в своем составе, как женские гормоны, так и повышенное содержание в крови мужского полового гормона тестостерона.

В конечном итоге, на свет появляется псевдогермафродит, который обладает мужским половым набором хромосом, однако выглядит как девочка.

Андрогены (псевдогермафродиты) с синдромом Морриса внешне выглядят очень привлекательно - высокие, стройные, статные, физически сильные женщины. У таких женщин отсутствует матка, а в брюшной полости находятся сформировавшиеся мужские семенники. У таких женщин не бывает менструаций, и они не могут забеременеть.

Эта аномалия очень редко встречается среди населения: на 65000 женщин приходится 1 псевдогермафродит.

Женщины с синдромом Морриса очень жизнелюбивы, необычайно активны, энергичны, а их физическая сила не уступает мужской.

В мире спорта все женщины проходят специальные тесты, по результатам которых девушки с синдромом Морриса не допускают до спортивных соревнований, так как они в 2 - 4 раза превосходят по физической силе, быстроте и ловкости физиологически нормальных спортсменок.

Тем не менее, синдром Морриса был в последствии обнаружен у 1% выдающихся спортсменок–обладательниц мировых титулов и золотых медалей.

История знает одну девушку-героиню с этим синдромом, которая своей решительностью, сообразительностью, живым умом и необычайной выносливостью не уступала мужчинам – это Жанна Дарк, знаменитый «жаворонок Франции» и святая дева.

Жанна д'Арк очень любила физические и военные упражнения, предпочитала носить мужскую одежду. Предельно увлеченная своей борьбой за освобождение Франции, она была сожжена на костре в Руане в 19 лет, будучи девственницей.

Ее решительность и храбрость, бесстрашие и героизм вдохновляли солдат при освобождении Орлеана, в сражении при Пате, при походе на Реймс.

Находчивость, последовательность, упорство и воля во время суда и казни были просто поразительны.

Цвета Жанны д'Арк становятся цветами знамени французской республики.

Если есть в истории такой случай, когда один-единственный человек круто изменяет ход событий, то это появление Жанны д'Арк к концу уже проигранной Столетней войны, благодаря которому французы осознали себя нацией.

Синдром Морриса был описан много десятилетий назад, но только привлечение медицинской генетики в XX веке позволило доказать, что легендарная героиня Франции была несказанно деятельной и энергичной благодаря генетической мутации.

Парадоксально, но наукой уже доказано, что еще несколько выдающихся женщин истории с ярко выраженным мужским характером имели синдром Морриса:

Елизавета I Тюдор, Христиана Шведская, Аврора Дюдеван – знаменитая писательница Жорж Санд, немецкая поэтесса Аннета Дросте-Гюльсгоф, выдающийся теософ и медиум Елена Блаватская.

Свежие комментарии