Что будет, если попытаться вырыть яму до центра Земли?

Сама по себе затея вырыть яму до центра Земли, прямо скажем, попахивает идиотизмом и ничего хорошего не сулит. Ну а что, если попробовать? Сможем?

Само собой нет, как только пройдем твердую земную кору, то столкнемся с жидкой земной мантией и на этом все закончится.

Взгляните на фотографии. Это карьер рудника Палабора в Южной Африке, его даже из космоса видно.

Глубина этого карьера около 800 метров, у него наклонные борта. И сделано это не для того, чтобы было проще извлекать из него породу, а из-за того, что если бы стены были вертикальными, то они бы попросту обвалились. Если бы вы могли выкопать карьер не в форме воронки, а в форме колодца и доставлять оттуда руду по тоннелю или вытаскивать наверх лебедкой, то это было бы намного дешевле. Проблема в том, что как только глубина такого колодца достигнет нескольких сотен метров, то стены непременно обвалятся внутрь.

На фотографии видно, что хоть стены карьера наклонные, он все равно обрушился. Предельный угол наклона бортов карьера с самыми прочными породами около 60°. А это значит, что яма глубиной 10 км при таком раскладе будет иметь диаметр на поверхности 34,6 км. При глубине 50 км диаметр будет уже 173,2 км. При этом выкопанный материал нужно будет извлечь и где-то складировать, а это почти 400 тыс кубических километров.

Что если не копать, а бурить?

Бурильные колонны работают под напряжением. Вес труб удерживает бурильную колонну в прямом положении, позволяет передавать крутящий момент и регулировать давление долота на забое скважины.

Если бы не было натяжения, трубы изогнулись бы и закрутились в штопор внутри скважины, а полный вес бурильных труб длиной в 1000 метров вызвал бы отказ долота. Кроме того бурильную колонну необходимо периодически поднимать из скважины, чтобы менять долота. В этот момент весь вес приходится на буровую вышку и соединения верхних труб. Самая тяжелая бурильная труба весит более 100 кг/м, поэтому 25 км бурильной колонны будут весить 2500 т, и вся эта нагрузка должна будет приходиться на стык верхней трубы, который в какой-то момент попросту не выдержит такой нагрузки.

Что имеем в итоге: самая глубокая из пробуренных скважин - 12,2 км (Кольская сверхглубокая скважина), а практический максимум - 20-25 км.

=0=0=

Черный десантник

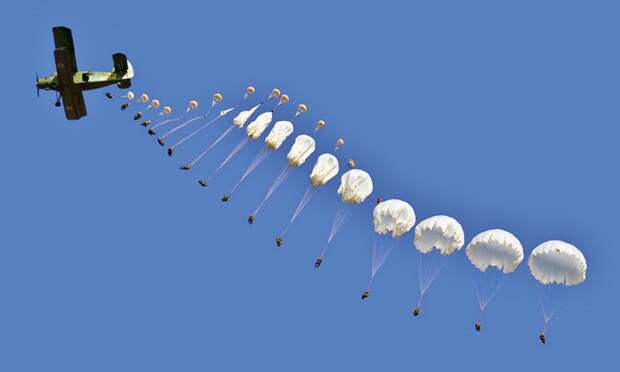

Станция московского метрополитена «Площадь Революции» — это своеобразный гимн советским людям. На постаментах в углах пилонов располагается 76 бронзовых скульптур. У каждой скульптуры своя история. А у некоторых есть реальные прототипы. Согласно городской легенде, моделью для отлитого в бронзе парашютиста послужил знаменитый десантник Иван Волкорез.

Имя это в среде парашютистов известное. Про Ивана Волкореза и сегодня можно услышать в саратовском ракетном училище, рязанском училище ВДВ (там его называют «летучий рязанец») и в бывшей подмосковной военно-воздушной академии.

На самом деле, легенда об Иване Волкорезе родилась в городе Пушкин под Петербургом. В 30-х годах XX века в желтых корпусах Военно-Морского Инженерного института на Кадетском бульваре стали формировать одну из первых в СССР воздушно-десантных бригад.

Десантники совершали прыжки в районе гатчинского аэродрома. Среди них обращал на себя внимание бесшабашный Иван Волкорез, так как позволял себе больше, чем другие. При снижении форма купола парашюта должна быть устойчивой, чтобы парашютист в воздухе не раскачивался, иначе приземление будет неприятным, а порой небезопасным.

Иван игнорировал все правила и сознательно раскачивал купол парашюта. Его болтало в воздухе так, что инструкторы хватались за головы. В последний момент озорник выравнивал купол и приземлялся, как надо. Казалось, что он с парашютом сроднился.

Волкорез практиковал затяжные прыжки. Он дольше всех держался в воздухе, не раскрывая парашюта, а за несколько секунд до неизбежного падения рвал кольцо и приземлялся первым, а это в среде парашютистов ценилось. У тех, кто наблюдал за его прыжками на полигоне, дух захватывало — парень играл со смертью в десантную рулетку. Ивану же до поры до времени чертовски везло.

На краю учебного поля стояла заброшенная церковь, на колокольне которой размещался командно-наблюдательный пункт. Однажды Иван поспорил с друзьями, что раскроет парашют на высоте этой колокольни и благополучно приземлится.

Как и большинство его сверстников-комсомольцев, он не верил ни в бога, ни в черта. Перед тем как совершить свой рискованный полет, он поклялся перед товарищами: «Прыгну, как сказал, а иначе не ступить мне на эту землю».

Сказал как отрезал. Прыгнуть-то он прыгнул и полетел камнем на землю, а когда на высоте креста полыхнул белый купол, подул страшный ветер, и сорвиголова вдруг полетел в небо. От удивления его товарищи только рты раскрыли. Больше Ивана Волкореза никто не видел.

А потом то здесь, то там стали говорить о черном парашютисте, который помогает попавшим в беду собратьям. Многих призрак Волкореза вернул к жизни: кого-то предупредил об опасности, кому-то вовремя подсказал, что делать в безвыходной ситуации, кому-то указал, куда лучше приземлиться. В благодарность за это парашютисты вспоминают его добрым словом.

Ажиотаж вокруг таинственного парашютиста начался с публикации в одной из центральных газет. В частности, корреспондент приводил свидетельства известных спортсменов-парашютистов об их встречах с призраком. Так, парашютист Василий Красиков делился своей историей:

Мы прыгали на ночной Эльбрус. Кто занимался этим видом спорта, тот знает, что самое сложное в горах — найти удобную площадку для приземления. Меня же понесло на скалы так, что я понял — еще немного, и костей не соберешь. А поделать ничего не могу — потерял ориентир. Внутренностями чувствовал: вот-вот убьюсь. Вдруг вижу: впереди меня кто-то летит. Мне его было очень хорошо видно – силуэт черный, парашют белый, как такого не заметишь? «Давай за мной!» — орет он и показывает жестом, чтобы я за ним летел.

Я стропы натянул, полетел, куда говорили. Я решил, что это кто-то из наших. И вот выводит он меня на крохотный пятачок между скал с одной стороны и пропастью с другой. Сажусь точно на площадку. И купол так удачно раскрыл, что и гасить не пришлось, даже на ногах устоял. А мой проводник спланировал прямо в пропасть. Только я и увидел белый верх его парашюта. Все наши приземлились удачно неподалеку. Я потом ребятам рассказал, что со мной случилось, а они говорят, что это меня парашютист-призрак спас.

Заслуженный мастер спорта СССР Виталий Чередиченко с Украины поделился своей историей:

Я шел на побитие рекорда по затяжному прыжку. За километр до точки раскрытия парашюта услышал отчаянный крик: «Рви кольцо!» Я рванул что было сил. Ранец раскрылся. Рекорд, конечно, я не побил, но спас себе жизнь, потому что автомат высоты оказался неисправным. В небе, кроме меня, никого не было. Точнее, не должно было быть. Но откуда-то вынесло парашютиста во всем черном. Я успел его заметить, когда поднял голову, чтобы осмотреть свой купол. С земли его никто не видел.

Подобных историй в профессиональной среде ходит много, вот еще один случай:

Прыгали мы с Ил-86 в четыре потока. Я покинул машину одним из последних, когда большая часть моих людей уже гасила купола на земле. Лечу, все в порядке, настроение хорошее. Вдруг слышу из-за спины крик: «Уходи вправо!» Не раздумывая, натянул стропы и пошел вправо, и тут же мимо меня пролетел боец с полураскрытым парашютом. Еще секунда, и он угодил бы в мой купол. Правда, десантник успел открыть запаску, и все обошлось.

Я обернулся, чтобы крикнуть «Спасибо!», и увидел в ста метрах парашютиста в черном комбинезоне. Он медленно поднимался вверх. Такое редко, но бывает, когда десантник попадает в мощный восходящий поток. Нас быстро разносило по высоте. Я даже не успел рассмотреть его лица, он скрылся в небе.

Попытки отыскать хоть какое-то упоминание об Иване Волкорезе ни к чему ни привели. А ведь личность была столь выдающаяся, что какие-то сведения обязательно должны были сохраниться. Зато часто встречается другое имя — Николай Евдокимов. Ветераны-парашютисты твердят: так это и есть черный десантник.

Николай Александрович Евдокимов родился в 1909 году. Окончил летную школу, служил в 1-й отдельной эскадрилье особого назначения в Гатчине. 22 мая 1932 года он выполнил первый в Советском Союзе прыжок с длительной задержкой раскрытия парашюта, зафиксированный в качестве первого всесоюзного рекорда — 600 метров свободного падения.

Это был не просто рекорд, а важный экспериментальный прыжок. Тогда никому не было известно, как повлияет длительное свободное падение на организм человека, не было известно также, как добиться устойчивого положения, как управлять своим телом в свободном падении.

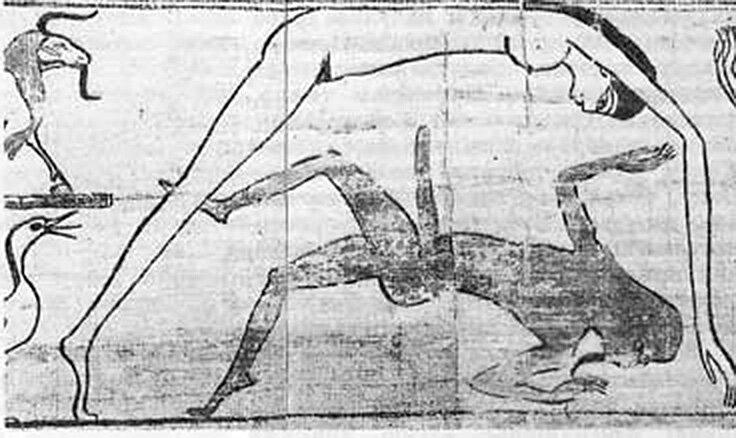

В 1934 году Николай Евдокимов установил новый рекорд мира по затяжным прыжкам — 7 900 метров за 142 секунды. Он первый стал выполнять прыжок, который назвали его именем – «ласточка Евдокимова». При таком прыжке парашютист прогибается в пояснице и летит с плотно сжатыми ногами и разведенными в сторону руками.

Погиб Евдокимов в 29 лет, разбившись при испытании нового самолета. Но за свою короткую жизнь он успел многое, в том числе написал книгу «Записки парашютиста». Будучи легендой при жизни, Евдокимов стал легендой и после гибели.

На московской станции метрополитена «Площадь Революции» скульптор на самом деле изобразил не парашютиста, а парашютистку. Однако народ превратил ее в легендарного десантника.

=0=0=

Бог Мин — древнейший бог Египта

В Древнем Египте, в отличие от многих других культур, верили, что космическая мать Нут — это звездное небо, а земля — это бог Геб. Геб был отцом возрождающегося и умирающего бога Осириса.

Согласно мифу, Геб ссорился со своей женой Нут из-за того, что она каждый день поедала своих детей-небесные светила, а затем вновь рожала их. Шу разъединил супругов, подняв Нут наверх (небо), а Геба оставил в горизонтальном положении (земля).

В мифе о споре Гора с Сетом о праве на престол Осириса Геб возглавлял судей. Наследником Геба был Осирис, от которого трон перешёл к Гору, а преемниками и служителями Гора считались фараоны, то есть, власть фараона рассматривалась восходящей к Гебу.

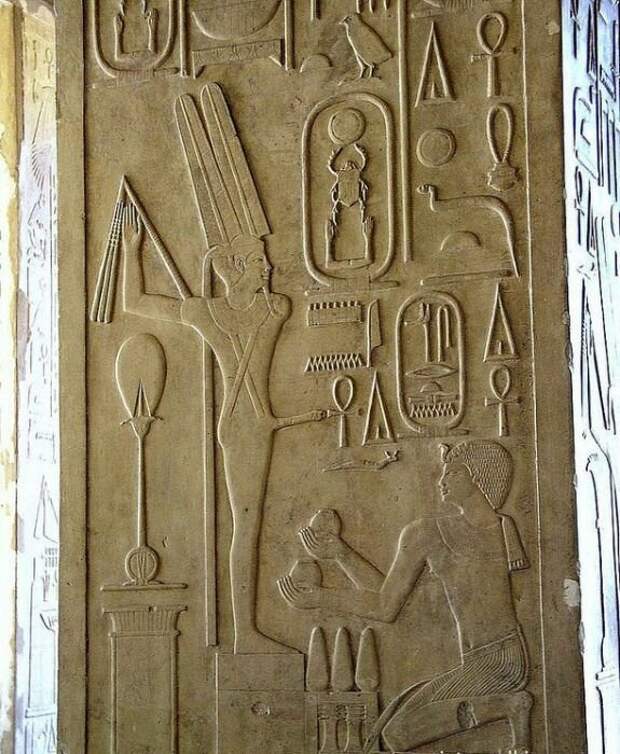

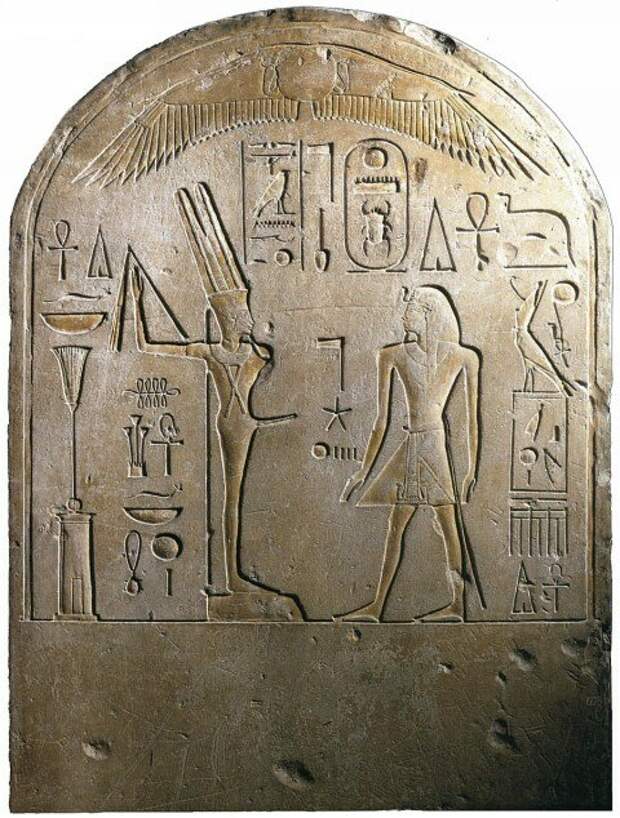

Мин — божество плодородия

Когда европейцы впервые видят изображение этого божества, то стыдливо отводят взгляд и фотографируют его только по пояс. По той же причине арабы, захватившие Египет старательно уничтожали его изображение полностью или частично.

Однако, для египетских фараонов Мин и его праздник был важнейшим обоснованием своей власти, в который проводился древний ритуал плодородия, хорошо документированный в археологических памятниках.

Мину начали поклоняться задолго до строительства первых пирамид — еще в преддинастический период, что подтверждается эмблемой бога, появляющейся на глиняной посуде уже в это время.

Ритуалы, связанные с качествами Мина, как «производителя урожаев», являлись частью церемоний фестиваля Сед, который проводился первый раз на 30-летие правления фараона, а затем каждые 3 года его правления, чтобы с помощью магических ритуалов омолодить силы фараона, восстановить его выносливость и способность дальше управлять страной.

Божество, чей культ уходит в глубину тысячелетий, именовалось египтянами, как Мин, что в современном переводе означает «Видимый», «Проявленный». Нередко о плодородии этого божества говорит и надпись к его изображениям, где он называется «чёрным». Именно этот цвет считался символом богатых земель в долине Нила.

Интересно отметить, что и само слово «праздник» в египетском, коптском, саидском языках переводится как «явление (божества)», таким образом праздник являл собой момент встречи человеческого и божественного.

Два страусиных пера на короне бога символизируют истину и справедливость, поскольку они в точности одинаковы.

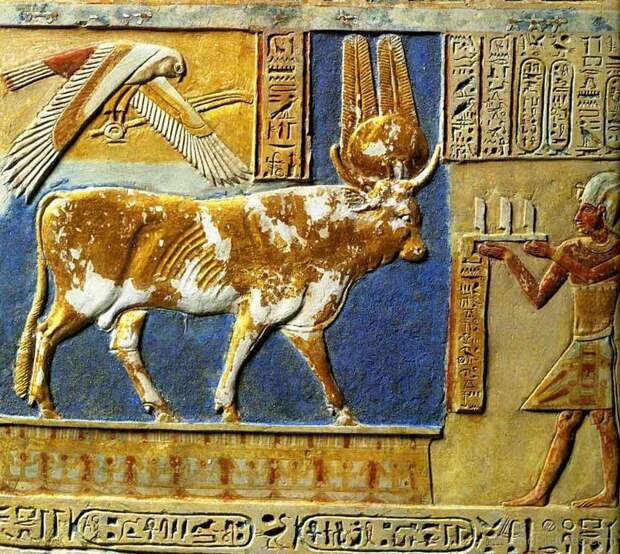

Плодовитость Мина отражалась и в его священных живых существах. Так, главным животным божества был бык белого цвета. А вот растением, покровителем которого был этот бог, являлся лук-латук, что, согласно преданиям, способствовал повышению мужской силы.

Апис — священный бык в древнеегипетской мифологии, имевший собственный храм в Мемфисе.

Праздник Мина начинался в первый день жатвы и отмечался ритуальной процессией. Впереди процессии вели белого быка — символ бога Мина, на голову которого прикрепляли корону. Фараон шел вместе с сыновьями в сопровождении сановников и знати. В честь божества воздвигали символический столб. Фараон, участвовавший в ритуале, срезал на поле золотым серпом первый сноп, подносил его к столбу и торжественно укладывал у подножья. После этого правитель славил Мина и первым начинал обрабатывать землю, подавая пример своему народу.

Изначально, в додинастическом Египте, Мин считался повелителем дождя и с ним были связаны древнейшие ритуалы вызывания дождя. При этом он ассоциировался с Созвездием Ориона, которое напоминало фаллический символ бога.

Мины — новоделы из сувенирной лавки в Каире

С неиссякаемой потенцией Мина и его постоянной готовностью к оплодотворению связана следующая легенда.

Когда враги стали угрожать Египту, фараон собрал в свою армию всех мужчин и отравился на войну. Каково же было удивление, когда вернувшись через длительное время с войны, мужчины обнаружили, что в их отсутствие жены успели нарожать детей по всей стране. И все эти дети были на одно лицо.

Оказалось, что это Мин не давал женам скучать и грустить — каждую ночь он удовлетворял огромное число женщин. Фараон возмутился и приказал отрубить ему руку и ногу. Однако когда через несколько лет началась новая война и армию пополнили многочисленные отпрыски Мина, фараон кардинально поменял свои взгляды и воздал Мину всевозможные почести.

Ныне в Египте туристам предлагают большой выбор статуэток Мина – без одной ноги и одной руки, но с наличием внушительного главного атрибута этого бога.

В более поздний период Мин уже «обрастает» новыми чертами. Он покровительствует торговле, а значит, всем купцам и караванам. Наиболее распространён культ Мина был в Омносе, Хеммисе и Нубии.

В Вади Хаммамат находились каменные карьеры и золотые рудники – их покровителем и покровителем работ по добыче камня и золота также стал считаться Мин.

Тесно связан был Мин и с городом Акмимом, который был еще одним важным культовым центром этого древнеегипетского бога. Греки называли этот город Панополисом, то есть городом Пана, поскольку они отождествляли греческого бога Пана с Мином.

Долина Мина и Курбан-байрам

Одним из главных культовых центров бога Мина была столица пятого нома Верхнего Египта город Коптос. В древние времена Коптос являлся последней остановкой для караванов прежде, чем им войти в долину Вади Хаммамат – самый удобный и короткий маршрут по Аравийской пустыне между Фивами и Красным морем. Постепенно Мин стал покровителем караванов и торговли, защитником путников и богом Аравийской пустыни.

Интереснейший факт, связанный с древним божеством Мином, является то, что его именем называется долина Аравийской пустыни рядом с Меккой в месте возникновения ислама. По арабски глагол «манна» означает «лить», «проливать», что связано с древнейшим качеством бога Мина как покровителя дождя. Поэтому происхождение еврейской мацы, как образ манны небесной также связано с этим древним божеством.

Древние скотоводы в этой долине проливали кровь жертвенных животных. А в настоящее время долина Мина — место проведения двух важнейших ритуалов хаджа все мусульман — бросания камней в находящиеся здесь столбы джамарат и обряды жертвоприношения. Сами по себе столбы ненавязчиво напоминают о древнейшей символике бога плодородия, хотя большинство мусульман вряд ли догадываются об этом.

Согласно мусульманской традиции, обряды хаджа были установлены пророком Ибрахимом; первый из них напоминает о том, как он побил камнями шайтана, трижды представавшего перед ним в долине Мина. Второй также воспроизводит эпизод из его жизни: однажды Аллах, желая испытать Ибрахима, велел ему принести в жертву своего сына. Пророк покорно согласился исполнить волю Господа: он привел сына в долину Мина, где приготовился совершить жертвоприношение, однако по воле Аллаха свежезаточенный нож не смог прорезать плоть сына Ибрахима. Затем спустился ангел Джабраил с барашком из рая, и велением Аллаха заменить им сына.

Палатки паломников в долине Мина.

На самом деле, в этом обряде очевидно имеется реликт традиции, возникшей задолго до возникновения Ислама, который сейчас связан с праздником Курбан-байран, во время которого приносится в жертву барашек. Очевидно, баран является символом плодородия для древних скотоводов, подобный праздник существовал и у евреев, который впоследствии они заменили пасхой.

Шамм ан-Насим, египетский запах весны

У многих народов мира на праздник весны принято красить яйца и печь ритуальный хлеб. У православных это связано с Пасхой, в мусульманских странах Передней и Средней Азии это Навруз, на Кавказе это праздник пробуждения весны, о чем я писал в статье про ритуальные хлеба Дагестана. Интересно отметить, что у лезгин подобный праздник называется Ярван Сувар, а корень Яр является однокоренным с древним славянским божеством Солнца Ярилой. Поэтому данный праздник еще и связан с возжиганием огня и прыжками через него, чтобы очиститься от всего темного. Правда в России эту часть праздника отделили от Пасхи и перенесли на масленицу.

Но знаете ли вы, что подобный праздник существовал в Древнем Египте и дошел до наших дней под названием «Шамм ан-Насим» (Sham el-Nessim) – «Дуновение весеннего ветра»?

Раньше он назывался «Шаму» — или «Воскрешение жизни». Потом постепенно название трансформировалось в «Шамм», к нему добавилось слово «ан-Насим» и получилось современное название праздника. В наши дни «Шамм ан-Насим» принято отмечать на следующий день после православной Пасхи, как говорят египтяне «по чистой случайности» и считают, что данный праздник не имеет к религии никакого отношения. Хотя, как мы видели ранее имеет и самое непосредственное.

С самого утра египтяне семьями устремляются в парки, на набережные или к морю — с древности было принято проводить этот день на природе. И, как правило, природа жителей Египта не подводит и дарит в «День дуновения ветра» нежаркую ясную погоду с легким ветерком, наполненным ароматом цветущего жасмина.

В нижнем Египте в «Шамм ан-Насим» принято разжигать огромные костры, в которые бросают тряпичные куклы, символизирующие зло. А самые смелые прыгают через огонь.

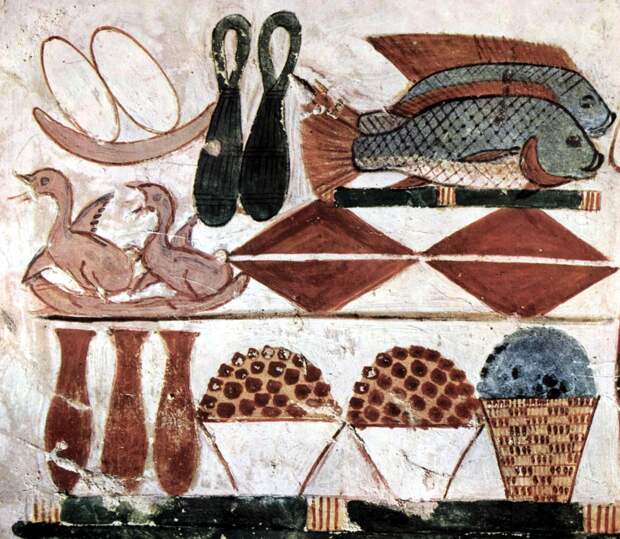

Неотъемлемая часть праздника — семейный пикник, к которому готовят характерные только для этого дня угощения — соленую рыбу «фасих», копченую селедку «рингу», крашеные яйца, лук.

Блюда «Шамм ан-Насима» пришли из Древнего Египта. Например, яйца символизировали сотворение мира, а традиция красить их появилась, поскольку египтяне писали на яйцах заклинания и молитвы и вешали затем на деревьях, ожидая исполнения желаний.

Тут конечно же уместно спросить, где и когда впервые появилась традиция красить яйца. Если предположить, что в Египет она попала извне, то можно ее можно связать с двумя событиями:

- Завоеванием Египта гиксосами в XVIII—XVI веках до н. э., которые смогли основать свою, XV династию. Основу гиксосов составляли амореи, хурриты и хетты.

- Вхождением Египта в державу Ахеменидов в 525 г д.н.э, когда Камбиз II был официально признан царём Египта. В державе Ахеменидов Навруз был государственным праздником. С другой стороны, символ орла с распростертыми крыльями ахемениды восприняли как символ верховного божества.

Но, возможно, эту традицию заимствовали другие народы у египтян. Во всяком случае доподлинно известно, что эта традиция возникла задолго до появления монотеистических религий и связана с древним культом плодородия Мина.

«Фасих», или соленая рыба появилась на весенних праздничных столах египтян при пятой династии фараонов (около 2504 – 2347 года до нашей эры). Это блюдо было символом вод Нила – «реки, давшей жизнь». Древние египтяне для засола выбирали определенный вид рыбы и хранили ее 45 дней до праздника.

День, два до начала праздника весны Шам-эль-Насим, все рынки Египта наполняются запахами тухлой рыбы. С незапятнанных времен каждую весну, Нил отступал из своих берегов, оставляя следы гниющей рыбы. Из-за запаха рыбы египтяне дали своеобразное название празднику, который переводится также как «запах весны». Но не все современные египтяне могут стерпеть этот запах гнилой рыбы, поэтому они покупают себе копченую селедку в магазине.

Как уже упоминалось ранее, лук был священным растением бога Мина, но со временем это забыли и с луковицей на столах в «Шамм ан-Насим» стали связывать легенду, восходящую к шестой династии древнеегипетских фараонов (примерно 2345 – 2181 года до нашей эры).

У одного царя был единственный сын. Однажды ребенок тяжело заболел и ни один лекарь или жрец не могли вылечить его в течение нескольких лет. Но вот однажды весной, как раз накануне «Шамм ан-Насим» великий жрец сообщил царю, что причиной болезни его сына явились злые духи. На ночь жрец положил под подушку ребенка свежую луковицу и к утру резкий луковый запах заполнил не только спальню больного, но и весь дворец. Духи не выдержали запаха лука и навсегда покинули ребенка. Сын фараона поправился, и в честь этого события египтяне стали вывешивать весной над входной дверью луковицу как символ здоровья, исцеления и возрождения.

Запах рыбы и лука не единственный запах этого праздника, в это время также распускается жасмин. Дети наряжали пальмовые ветви, девушки надевали «колье» из жасмина. Древние египтяне не только делали из него ароматные украшения для себя, но и украшали жасминовыми цветами храмы.

Праздник древние египтяне отмечали с размахом — на улицах играли музыканты, проводились спортивные состязания атлетов. Люди при встрече обменивались пожеланиями. И сегодня, как и пять тысяч лет назад, жители Египта желают друг другу в «Шамм ан-Насим» всего самого наилучшего.

Сейчас в этот праздник уже никто не вспоминает древнего бога Мина, но именно использование ритуальных хлебов и крашенных яиц дает достаточно оснований считать его продолжением древней традиции обрядов плодородия. Тем более, что у множества других народов обычай раскрашивать яйца и жечь костры привязан к ритуалу первой борозды.

Свежие комментарии