ЧАСТЬ 10. МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО – РЕАЛИИ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ

Ардынская казачья военная диктатура, называемая в учебниках истории монголо-татарским игом, укреплявшая целостность Арийской Державы и Славяно-Арийской культуры, просуществовала около трех-четырех столетий, но удержать Ведическую культуру от распада не удалось. Деградация людей и общества, свойственная эпохе Кали, постоянно приводила к раздорам, вооруженным конфликтам и, в конечном итоге, привела к упадку и культуру, и саму Державу. Люди теряли чистоту, искренность, бескорыстие, наполнялись корыстолюбием, завистью, лицемерием, и, соответственно, управление таким обществом попадало в руки таких же алчных лицемеров, которые не заботились ни о духовных, ни о материальных благах своих подданных, а стремились лишь манипулировать ими в своих корыстных целях, угнетать, держать в покорном невежестве и страхе.

К таким правителям относятся цари династии Романовых. Славяно-Арийская культура, Арда и ее слава были глубоко ненавистны Романовым, так как по духу своему противоречили их притязаниям. Но просто вычеркнуть из исторических анналов такой огромный период, насыщенный драматической кровавой борьбой Арды с алчным сепаратизмом удельных князей было невозможно.

Слишком глубокий след оставило «монголо-татарское иго» в памяти людской, в религиозных и гражданских традициях. Поэтому Романовы решили дать этому периоду иную, обратную интерпретацию.

Не мудрствуя лукаво, они пошли по проторенному западноевропейскими фальсификаторами пути: "представлять любую культуру, пришедшую с востока, нашествием диких кочевников – будь то скифы, сарматы, аланы, гунны и др."

В согласии с европейскими историками, Романовы объявили более чем 300-летний период военной диктатуры Арды – периодом «лютого иноземного ига» диких кочевников, пришедших опять же с востока, и принесших разрушение и гибель целых городов.

Был создан миф, и наученный приглашенными в Россию немцами, об объединении монгольских племен и создании в бескрайних степях Центральной Азии сильного Монгольского государства со столицей Каракорум в Забайкалье под предводительством Темучина, получившего титул Чингиз-хана (Великого хана).

Историк-беллетрист Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского», превратил романовско-немецкие измышления в русскую историю: «В нынешней Татарии китайской, на юг от Иркутской губернии, в степях неизвестных ни грекам, ни римлянам скитались орды монголов, единоплеменных с восточными турками. Сей народ, дикий и рассеянный, кочевал, питаясь ловлей зверей, скотоводством и грабежом».

И вот этот дикий народ, не имеющий территориальной привязки, по непонятным причинам объединился в армию, бросив свои стада, семьи, привычный образ жизни ради призрачных, ненужных им завоеваний. К тому же, в армии царила суровая дисциплина. Если из десятка воинов бежал один – наказывали весь десяток, если отступал десяток, то каралась вся сотня. Все во имя великой цели – покорить весь мир, до «последнего моря».

Говорилось, что, завоевав ближайших соседей, Чингисхан сколотил из кочевников огромное войско, а потом захватил 80 миллионный Китай. Пока часть монгольской армии 50 лет завоевывала Китай, могучая татаро-монгольская орда покатилась на запад. Пройдя около пяти тысяч километров, монголы разгромили 20 миллионную Среднюю Азию: Хорезм, Самарканд, Бухару, Хиву, Ургенч, затем Иран, Грузию, разбили русских князей на Калке.

Такова мифологема сей истории. А в реальности удалось установить лишь следы двух монголоидных племен, безусловно пришедших из Центральной Азии - джалаиров и барласов. Вот только пришли они не на Русь в составе армии Чингиза, а в Семиречье (район нынешнего Казахстана). Оттуда во второй половине XIII века джалаиры откочевали в район нынешнего Ходжента, а барласы - в долину реки Кашкадарьи. Это и стало их «последним морем»

Что же касается великолепной организации войск, жесткой централизации в управлении, свода законов «Яса», который охватывал все сферы жизни Державы, то становится понятно, что это не характеристики диких кочевников. Откуда у дикарей, не имевших представления о рудознавстве и металлургии, – победное оружие, у не имевших письменности – свод законов, у не имевших никакой военной школы – талантливые полководцы и вообще способность воевать, брать приступом мощные крепости, разбираться в вопросах тактики и стратегии. Как можно собрать кочевников в войско, «спаять их железной дисциплиной» во имя мировых иллюзий и убедить их идти на край света, если в любой момент они могут собрать свои пожитки, сесть с семьями в кибитки и - ищи ветра в поле.

Впрочем, представители Ардынской казачьей диктатуры (татаре – «татины арии») были тоже кочевниками, но цивилизованными и организованными. Поэтому у них были и свод законов, и металлургия, и оружейное дело, и военное искусство, и почтовый «ямской» тракт и умение строить города. Не было только лишь той жестокости, о которой пишут романовские историки. Жестокость в историческую мифологему о монголо-татарском иге пришла из междоусобицы русских князей, которые не брезговали в выборе средств для своих захватнически целей.

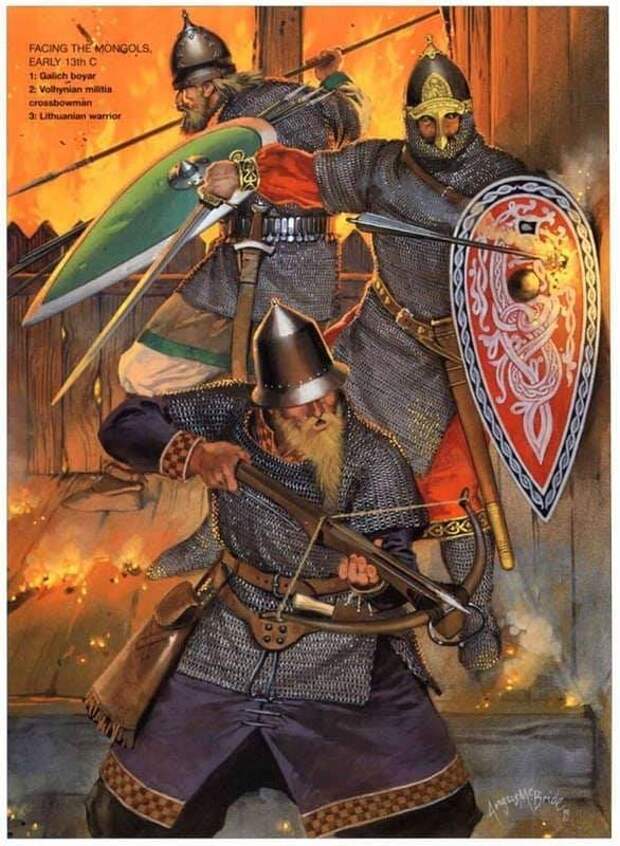

Миротворческая диктатура Арды вызвала агрессивную реакцию удельных князей. Несколько южнорусских князей заключили союз против Арды: Галицкий князь Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, молодой Даниил Волынский – всего 15 князей. Решения принимались на совете князей, каждый из которых, преследуя собственные интересы, старался поступать по-своему. Главными соперниками были Мстислав Киевский и Мстислав Удалой. Сепаратисты не изменили своей природе даже ради общего дела.

Точных данных о численности княжеских отрядов нет. Историки оценивают их численность от 50 до 100 тысяч воинов, которых князья повели в половецкие степи, чтобы атаковать войска Арды, охранявших южные границы Державы.

Ардынское войско численностью 25-30 тысяч состояло из половцев, печенегов и тюрков, под командованием талантливых полководцев Джебе и Субедея. Обученные в соответствии с Дханур-ведой они сумели обеспечить тактическое и позиционное превосходство над соединенными полками самонадеянных русских князей, заманили их в ловушку и разгромили по частям.

Впоследствии в официальной истории эта битва была представлена как первое сражение русских дружин с рейдовым отрядом монголо-татар, преследовавшим половцев. Там говорилось, что русские князья, боясь, что половцы объединятся с монголо-татарами и вместе нападут на Русь, решили на совете поддержать их. Русско-половецкое войско выступило в половецкие степи, чтобы разгромить врага на подступах к Руси.

31 мая 1223г. противники встретились на реке Калке (ныне – Донецкая область). Союзники, имея значительное численное превосходство, не имели единого руководства, действовали разобщенно, тактически неумело, проиграли «диким кочевникам» по всем статьям, хотя имели достаточный военный опыт междоусобных сражений.

К тому же половцы якобы струсили, побежали назад и смяли боевой порядок черниговской дружины. Киевская дружина вообще не переправилась через Калку, осталась в лагере, укрепленном обозами. В итоге – полный разгром русских дружин по частям и огромные потери. Уцелела десятая часть войска.

Фальсификаторы истории почти ничего не придумывали. Они заменили диктатуру цивилизованной Арды «нашествием диких кочевников», очернили в очередной раз половцев, сделав их козлами отпущения собственных грехов. Но половцы, будучи казаками Арды, действительно смяли боевые порядки сепаратистов смелой атакой, что и вуалировали фальсификаторы.

Первым объединителем русских земель, первым Батей в округе Белой Арды стал князь древнего Ростово-Суздальского княжества Всеволод Большое Гнездо. Он овладел Владимиром и взошел на великокняжеский престол, ходил походами на волжских болгар и мордву, на Рязань, подчинил Киев, Чернигов и Галич.

Значительно большего успеха в борьбе с княжескими усобицами достиг сын Всеволода Ярослав, князь недюжинной храбрости и острого военного и политического мышления.

Зимой 1237 года он штурмом взял удельную Рязань, затем на замерзшей реке Сити разгромил войско удельного владимирского князя Юрия, своего брата, захватил Владимир и подчинил его своему руководству.

Далее Ярослав обрушился на Тверской удел, взял Волок Ламский, Тверь, осадил Торжок. Жители Торжка две недели защищали свои вольности, но Ярослав проявил решительность и настойчивость и взял, наконец, Торжок. Далее лежал Новгород, но в нем княжил сын Александр, сподвижник отца.

Поэтому Ярослав повернул рать на юг к Козельску (в Калужской области), северному форпосту князей Черниговских. Семь недель Арда вела осаду Козельска, пока не превратила крепостные стены в груду развалин.

В результате успешной борьбы с удельными князьями, Ярослав стал признанным Батей в Белой Арде. Он ввел порядок получения у Арды права на княжение – «ярлык». Арда полностью взяла под свой контроль назначение удельных князей для предотвращения междоусобных конфликтов.

В 1241 г. Ярослав в союзе с войсками Синей Арды разгромили соединенные европейские войска и вновь подчинили многие Европейские земли Славяно-арийской Державы. Началась очередная волна заселения Европы славянами.

В 1246 г. Ярослав отправляется в ставку Большой Арды на выборы очередного правителя – Таты. Достойным приемником отца на посту наместника Белой Арды, достойным Батей своим воинам, ратникам Арды. стал Александр Невский, разгромивший шведов и тевтонских рыцарей. Как и его отец Ярослав, Александр приглашается в столицу Большой Арды на очередные выборы правителя. По возвращению Александр, как и отец, размещает свою ставку в стольном Владимире. Против него выступает его родной брат Андрей. Александр направляет против мятежного брата рать под предводительством Олексы Неврюя. Разгромленный Андрей бежит в Швецию.

Всеволод, Ярослав и Александр решительными военными действиями разгромили силу и опору алчных удельных князей, вернув их уделы в лоно Славяно-арийской Ардынской Державы.

Впоследствии эта объединительная борьба вышеуказанных князей была представлена фальсификаторами кровавым нашествием диких кочевников монголо-татар под предводительством хана Батыя, которое развивалось по тому же сценарию.

К тому же таких имен, как Батый и Чингиз, и слов «иго», «монгол» в языке народа «халху» нет. «Халху», «ойраты» – самоназвание народов, которые проживают на территории современной Монголии.

Нашествие – грубая фальшивка, мотивы которой изложены в предыдущей части.

=0=0=

Будущее мира — прогноз до 2099 года

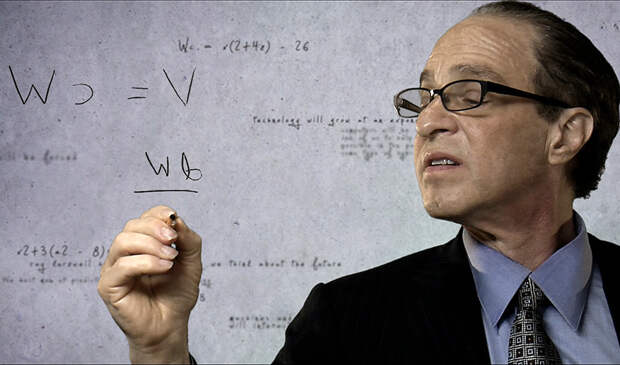

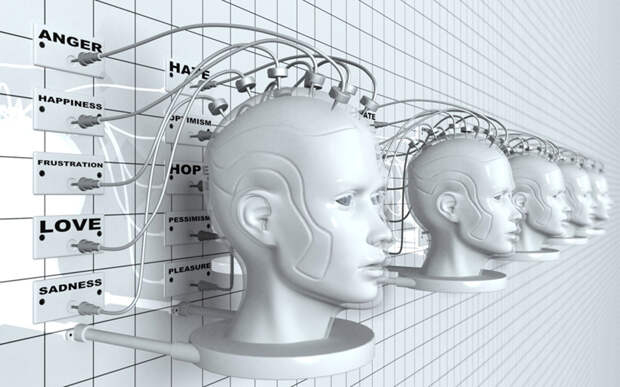

Технический директор Google и самый известный технологический футуролог Рэй Курцвейл выступил в начале этого года с очередной порцией предсказаний. Будучи одним из главных исследователей современных достижений в области искусственного интеллекта, Курцвейл публикует свои прогнозы с 1990-х годов.

Если еще пять лет назад он чаще оперировал длинными периодами (2030-е, 2040-е годы), то в последнее время в предсказания ученого появилась хронологическая стройность.

Курцвейл как будто приглашает поучаствовать в интеллектуальной игре и собрать картину будущего из его старых и новых предсказаний. Если собрать все прогнозы, сделанные за 20 лет в книгах, блогах, интервью и лекциях, можно заметить, что будущее с 2019 по 2099 год ученый расписал буквально по годам.

2019 – Провода и кабели для персональных и периферийных устройств любой сферы уйдут в прошлое.

2020 – Персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности, сравнимой с человеческим мозгом.

2021 – Беспроводной доступ к Интернету покроет 85% поверхности Земли.

2022 – В США и Европе будут приниматься законы, регулирующие отношения людей и роботов. Деятельность роботов, их права, обязанности и другие ограничения будут формализованы.

2024 – Элементы компьютерного интеллекта станут обязательными в автомобилях. Людям запретят садиться за руль автомобиля, не оборудованного компьютерными помощниками.

2025 – Появление массового рынка гаджетов-имплантатов.

2026 – Благодаря научному прогрессу, за единицу времени мы будем продлевать свою жизнь на больше времени, чем прошло.

2027 – Персональный робот, способный на полностью автономные сложные действия, станет такой же привычной вещью, как холодильник или кофеварка.

2028 – Солнечная энергия станет настолько дешевой и распространенной, что будет удовлетворять всей суммарной энергетической потребности человечества.

2029 – Компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая наличие у него разума в человеческом понимании этого слова. Это будет достигнуто благодаря компьютерной симуляции человеческого мозга.

2030 – Расцвет нанотехнологий в промышленности, что приведет к значительному удешевлению производства всех продуктов.

2031 – 3D-принтеры для печати человеческих органов будут использоваться в больницах любого уровня.

2032 – Нанороботы начнут использоваться в медицинских целях. Они смогут доставлять питательные вещества к клеткам человека и удалять отходы. Они также проведут детальное сканирование человеческого мозга, что позволит понять детали его работы.

2033 – Самоуправляемые автомобили заполнят дороги.

2034 – Первое свидание человека с искусственным интеллектом — фильм «Она» в усовершенствованном виде: виртуальную возлюбленную можно оборудовать «телом», проектируя изображение на сетчатку глаза, – например, с помощью контактных линз или очков виртуальной реальности.

2035 – Космическая техника станет достаточно развитой, чтобы обеспечить постоянную защиту Земли от угрозы столкновения с астероидами.

2036 – Используя подход к биологии, как к программированию, человечеству впервые удастся запрограммировать клетки для лечения болезней, а использование 3D-принтеров позволит выращивать новые ткани и органы.

2037 – Гигантский прорыв в понимании тайны человеческого мозга. Будут определены сотни различных субрегионов со специализированными функциями. Некоторые из алгоритмов, которые кодируют развитие этих регионов, будут расшифрованы и включены в нейронные сети компьютеров.

2038 – Появление роботизированных людей, продуктов трансгуманистичных технологий. Они будут оборудованы дополнительным интеллектом (например, ориентированным на конкретную узкую сферу знаний, полностью охватить которую человеческий мозг не способен) и разнообразными опциями-имплантатами – от глаз-камер до дополнительных рук-протезов.

2039 – Наномашины будут имплантироваться прямо в мозг и осуществлять произвольный ввод и вывод сигналов из клеток мозга. Это приведет к виртуальной реальности «полного погружения», которая не потребует никакого дополнительного оборудования.

2040 – Поисковые системы станут основой для гаджетов, которые будут вживляться в человеческий организм. Поиск будет осуществляться не только с помощью языка, но и с помощью мыслей, а результаты поисковых запросов будут выводиться на экран тех же линз или очков.

2041 – Предельная пропускная способность Интернета станет в 500 млн раз больше, чем сегодня.

2042 – Первая потенциальная реализация бессмертия – благодаря армии нанороботов, которая будет дополнять иммунную систему и «вычищать» болезни.

2043 – Человеческое тело сможет принимать любую форму, благодаря большому количеству нанороботов. Внутренние органы будут заменять кибернетическими устройствами гораздо лучшего качества.

2044 – Небиологический интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем биологический.

2045 – Наступление технологической сингулярности. Земля превратится в один гигантский компьютер.

2099 – Процесс технологической сингулярности распространяется на всю Вселенную.

Что же, в такие прогнозы порой трудно поверить. Однако, если принять во внимание огромные темпы развития общества, становится понятным, что в недалеком будущем и такое возможно. Пока нам остается только наблюдать.

=0=0=

Студент в градусах

Если подойти к компании студентов человек из десяти и, глядя в глаза, спросить: «А возможна ли студенческая вечеринка без пива и другого алкоголя?», пять человек сразу ответят: «Нет». Трое гордо возразят пятерым, еще двое пожмут плечами. Если после этого этим же десяти предложить выпить, почти все предпочтут слабоалкогольные напитки. «Почти все» – это 85 процентов.

Вот так, вооружившись статистикой, можно сделать вывод: сегодняшний российский студент любит выпить. По этому поводу одни бьют тревогу – «нация спивается!», другие успокаивают первых – «каждый третий прадедушка сегодняшних студентов после лекций в университете предпочитал всем прочим напиткам водку. И ничего с нацией не случилось, кроме революции!» Не станем бить тревогу, не будем успокаивать, а подойдем к среднестатистическому студенту научно и выясним, что он пьет, как часто, где и зачем.

Объект исследования: российское студенчество

Среда обитания: российские вузы, общежития и прилегающие к ним территории, квартиры, кафе, бары и рестораны, ночные клубы и дискотеки, улицы, дворы, парки и скверы, загородные территории.

Что пьют студенты?

На вопрос: «To beer or not to beer?» российский студент отвечает: «Beer однозначно!» Употреблять пиво любят 68,8 процента студентов и 59,3 процента студенток. Более половины из них пьют пиво регулярно: от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю. В этом вопросе студенты российские разделяют предпочтения студентов европейских. Но, оказывается, если бы у студентов была настоящая свобода в выборе алкогольных напитков, пиво заняло бы второе место в рейтинге предпочтений (34,5 процента). В мечтах студенты больше всего любят вино – 40,6 процента. Причем любят его и юноши, и девушки. На третьем месте в рейтинге предпочтений – водка, на четвертом – пиво с водкой, он же «ерш».

Где пьют студенты?

70 процентов студентов выпивают в компаниях, которые собираются у кого-нибудь дома или в общежитии. Причина проста – недостаток доступных баров и кафе. Но, несмотря на финансовые трудности, 11 процентов студентов изыскивают возможности и собираются вместе в различных питейных заведениях. Элементом национального колорита, часто шокирующего иностранных туристов, является большое количество наших граждан, в первую очередь молодежи, употребляющих алкоголь на свежем воздухе. В том числе зимой.

Как часто пьют студенты?

Согласно статистике, так или иначе потребляют спиртные напитки 77,5 процента студентов. Этот факт несколько настораживает. При этом, если не брать во внимание потребление пива, несколько раз в неделю прикладываются к бутылке 8,4 процента; 54,8 процента выпивают несколько раз в месяц, а 36,8 процента студентов можно увидеть в нетрезвом виде только несколько дней в году. Этот факт несколько успокаивает. На вопрос: «Участвовали ли вы в вечеринках без алкоголя?», почти половина (49,1 процента) ответили: «Нет». Этот факт вновь несколько настораживает.

Почему пьют студенты?

И, «на посошок», несколько цифр, которые позволяют с надеждой смотреть в светлое безалкогольное будущее! Непьющий человек вызывает уважение у 55,7 процента студенчества, а не вызывает только у 12,5 процента. Остальные затрудняются ответить на такой вопрос. Употребление даже самого дорогого алкогольного напитка не является показателем чего-либо, хотя раньше это был вопрос престижа. В этом убеждены почти 60 процентов студентов. Затруднились с ответом 23,5 процента. Надо сказать, стабильно высокий процент «затруднившихся ответить» наводит на мысль: не те ли это 8,4 процента употребляющих алкоголь ежедневно? Впрочем, цифры не сходятся: «сомневающихся» больше, чем «много пьющих».

Наш студент, употребляя алкоголь, стремится не к опьянению. В первую очередь, он жаждет общения. И лишь 27 процентов могут выпить пива или чего покрепче в гордом одиночестве. Для большинства же главное – добрая компания и хорошее настроение. Несмотря на пугающие цифры влияния «зеленого змия» на умы и сердца, этот факт обнадеживает. Вопрос «Кто идет за «Клинским» все ж не является таким насущным, как кажется.

О ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКАХ И НЕ ТОЛЬКО…

О ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКАХ И НЕ ТОЛЬКО…

Свежие комментарии