Союзный договор России и Белоруссии: рывок или стагнация?

В нынешнем году исполняется 20 лет договору между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О создании Союзного государства».

Что удалось сделать за эти годы? Как проявило себя общее государство? Каковы его перспективы?

Требуется ли новый облик союзу, оформленному в совершенно другой геополитической реальности?На эти и другие вопросы попытаются ответить авторы «Ритма Евразии». Сегодня – первая из задуманной редакцией «РЕ» серии публикаций.

Новый старт Союзу

Если взглянуть на текст договора, подписанного Александром Лукашенко и тогдашним президентом России Борисом Ельциным, даже не верится, что такой документ мог появиться в эпоху полного развала интеграционных процессов в СНГ, гражданских и этнических конфликтов, нестабильности в России, казалось бы, окончательного захвата Западом мировой гегемонии и контроля над бывшим СССР.

Тем не менее союз увидел свет и до сих пор включает в себя интеграционные положения, к которым даже не приблизились Евразийский союз, ОДКБ и СНГ. Во-первых, договор предусматривает создание шести союзных органов: Высшего Государственного Совета, Парламента, Совета министров, Суда, Счетной палаты Союзного государства. Во-вторых, Союзное государство предполагает формирование общего экономического пространства, единое гражданство, единую транспортную, энергетическую и валютную системы, общую охрану границ и т.д. Наличие союзнических отношений предполагает также координацию во внешней и оборонной политике, формирование совместного оборонного заказа, взаимодействие в международных организациях.

Но это – на бумаге. Если же говорить о реальном союзном строительстве, то за 20 лет удалось заметно продвинуться лишь на некоторых направлениях. Среди безусловных успехов Союзного государства стоит отметить военное и военно-промышленное сотрудничество, а также взаимное обеспечение равенства граждан стран-союзниц на территории друг друга. К наиболее же проблемным аспектам можно отнести институционализацию Союзного государства, создание Конституции и реальный, а не декларативный военно-политический союз. Далеко не во всем реализуются и экономические положения документа, порождая трения в двусторонних отношениях.

Это очевидно и для рядовых граждан наших государств, и для их лидеров. В связи с этим во время встречи в середине февраля в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили о готовности дать новый стимул для развития Союзного государства. По словам главы Белорусского государства, для этого «на уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки».

Неожиданно официальный Минск объявил и о готовности к созданию валютного союза, что стало некоторой неожиданностью для Москвы. Как прокомментировал предложение А. Лукашенко премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, «нужно создать те институты, которые не созданы, и тогда можно сказать, что этот Союз состоялся. Это может случиться, только если будет согласие двух сторон. Насильно туда затянуть никого невозможно и бессмысленно говорить о том, где будет эмиссионный центр, как будет называться валюта. Пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которых этот Союз должен работать». В этом как раз и проблема.

Независимость превыше всего

Из общих союзных органов управления реально созданы лишь Высший Госсовет и Совет министров. Роль союзного парламента выполняет Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Счетной палаты и Суда нет по сей день. За отсутствием союзного законодательного органа невозможным становится принятие Конституции объединения и его символики.

Отсутствие прогресса в оформлении «лица» Союзного государства объясняется различием подходов Минска и Москвы к принципам его формирования. Главным камнем преткновения является государственная независимость. Как отметил во время сочинской встречи А. Лукашенко, «белорусский суверенитет – это икона, это святое». Белорусский президент, хотя и постоянно оговаривается, дабы его «правильно поняли», все же не скрывает, что видит в попытках создания полноценного Союзного государства угрозу независимости своей страны.

В частности, на одном из совещаний в Минске в середине января он заявил о том, что в 2019-2020 гг. Белоруссия будет подвержена «серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости», угроза которым, по его словам, исходит не только со стороны Запада, но и с Востока. А подлинный подтекст его ссылок на волю белорусского народа к объединению раскрывает другая фраза, произнесенная 1 марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ: «Если сегодня вынести на референдум в Беларуси вопрос об объединении двух государств и, как многие в России говорят, включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против».

Москва же – подчеркнем – настаивает на формировании всех предусмотренных договором 1999 г. союзных органов.

Другое противоречие – это требование Минска о полностью равноправном союзе двух суверенных государств по формуле 1+1. Российский же подход состоит в учете потенциала участников объединения без ущерба для конституции, законов и прав стран-членов в вопросах, не относящихся к компетенции союза. Таким образом, Минск хочет и союз сохранить, и обеспечить себе свободу рук и своеобразное право вето в союзных органах, что, понятно, выхолащивает саму идею Союзного государства.

Подобная тяга к «самостийности» резко тормозит процессы интеграции, которые осложняют и другие разногласия сторон.

Умные или красивые?

Одной из целей создания Союзного государства и условий его существования провозглашено «проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны». Между тем Минск гордится многовекторностью своей политики, будто не замечая, что она подтачивает Союзное государство, как термит – дерево.

В этой сфере факты говорят сами за себя. Белоруссия так и не признала Абхазию и Южную Осетию. С Крымом еще интереснее. На днях зампомощника госсекретаря США Дж.Кент похвалил Белоруссию за «непризнание российской юрисдикции над Крымом». А сам Батька неожиданно разразился призывом «налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов».

Невольно возникает вопрос, неужели в Минске не знают, что альянс прямо объявляет Россию главной угрозой, тем самым врагом? На фоне санкционной и информационной войны против России, которую ведет объединенный Запад, Минск идет на явное сближение с ЕС и США. В ответ на отмену части антибелорусских санкций со стороны Брюсселя и Вашингтона в январе 2019 г. Минск снял ограничение на число американских дипломатов в стране.

Между тем западные НКО ведут планомерную работу по формированию в Белоруссии антироссийского гуманитарного пространства. По словам посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича, «в отношении Минска США и ЕС проводят хорошо спланированную, организованную и системную работу. На нее выделяются сотни миллионов долларов и евро в сферах образования, культуры, гуманитарных проектов… Эта работа нацелена на то, чтобы разорвать вековые связи между нашими народами, сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России – в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане. Она нацелена на то, чтобы в дальнейшем использовать эту территорию как плацдарм для давления на Россию».

Как ни парадоксально, но антироссийский дискурс поддерживают государственные органы Белоруссии. Примером может служить совместный проект общественной организации «Белая Русь» с Институтом истории НАН Беларуси и историческим факультетом Белорусского государственного университета под названием «Исторические формы белорусской государственности в IX-XIII вв.» При этом в современных учебниках по истории Белоруссии Древняя Русь, Российская империя и СССР изучаются в курсе всемирной истории, а Первая Речь Посполитая, столица которой находилась в Варшаве, изучается в истории Белоруссии.

Крайне настораживает «сепаратный» подход А. Лукашенко к исторической памяти. В частности, в 2018 г. разразился скандал по поводу акции «Бессмертный полк». Белорусский лидер назвал её «российской», а в Белоруссии, мол, есть своя, «суверенная», под названием «Беларусь помнит».

Широко праздновалась 100-летняя годовщина создания бутафорской БНР, а вот юбилей создания БССР, которая и стала основой современного Белорусского государства, прошел незамеченным.

Операция «Модернизация»

Российская сторона предложила Минску актуализировать договор о Союзном государстве. В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что это может помочь разрешить ряд накопившихся вопросов в двусторонних отношениях, в частности связанных с налоговым маневром РФ в нефтяном секторе, из-за чего Белоруссия требует компенсаций. По его словам, «если хотите такой же режим – давайте вернемся к нашему Союзному договору и будем двигаться не только по этому направлению (а оно, кстати, есть в Союзном договоре), но и по всем остальным».

И в самом деле, документ был подписан два десятилетия назад в совершенно других геополитических и экономических условиях, которые нельзя не учитывать, если стороны рассчитывают на поступательное движение в союзном строительстве.

Во-первых, это необходимо в связи с формированием Евразийского союза и смещением приоритетов экономического сотрудничества в Азию. Часть из направлений Союзного договора уже регулируется Евразийской экономической комиссией, потому необходимо избежать дублирования функций органов Союзного государства и ЕАЭС. Кроме того, развитие евразийской интеграции делает крайне актуальными положения Союзного договора о формировании единой транспортной сети, таможенной и инвестиционной политики, налогового и миграционного законодательств.

Во-вторых, сам документ изначально имеет ряд системных недостатков, которые надо устранять. Как отмечает заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ А. Фадеев, договор 1999 г. по форме и содержанию не может претендовать на роль документа конституционного звучания, не является источником права и не носит характер международного правового документа. При закрепленном в нем принципе сохранения верховенства конституции двух государств, необязательности исполнения статей соглашения и без предусмотренной ответственности сторон документ стал невыполнимым.

И, наконец, в новой геополитической реальности требуется больше внимания уделить проблемам военно-политического союза России и Белоруссии. Новая гонка вооружений в Европе, цветные перевороты, терроризм, расширение НАТО и разрушение системы международных соглашений в области разоружения несут угрозы в равной степени и России, и Белоруссии. Попытки наводить мосты с Западом в нынешних условиях чреваты. Слабину политиков в Минске, которые призывают «налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО», явно почувствовал бывший генеральный секретарь альянса А. Расмуссен. Он взялся пугать Белоруссию «российской агрессией», заявив, что единственный шанс уберечься от неё – это «начать реформы, ведущие к демократии и свободе». Очевидно, по рецепту бывшей Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Украины…

Думается, главное сегодня – не прислушиваясь к евроатлантическим доброхотам, сохранять дух союзного договора, направленного на настоящее единение двух братских народов, и наполнить его реальным смыслом, отвечающим вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня.

________________________

В Швеции отметили, что при создании оружия РФ пользуется технологиями СССР

Эти технологические решения, как отмечает Кьеллен, являются недорогими, но они показывают, что Россия «уже не может идти в ногу с современными технологиями Запада».

Кьеллен заявил, что Россия работает над образцами вооружений, которые позволяют глушить и даже уничтожать электронику.

Шведский эксперт:

При этом тот же эксперт называет Россию «проигравшей страной, которая стремится быть сверхдержавой».

Заявления Кьеллена во многом выглядят ангажированными, но в одном он точно прав (к большому сожалению): с по-настоящему современными разработками (и не только в военной сфере) в нашей стране далеко не всё в порядке. Многие технологии остаются заимствованными из работ советских учёных, инженеров, конструкторов. И советский потенциал здесь действительно не может быть безграничным. Будет ли создана собственная научная и инженерная база, способная решать амбициозные задачи, - пока, в большей степени, открытый вопрос.

Тысяча и одна ночь русских инвестиций

Беспристрастная статистика, не российская, которой теперь ещё долго никто не будет верить, а иностранная, зафиксировала двукратный рост притока инвестиций в Россию всего за четыре года. С 2010 по 2014-й зарубежные капиталовложения (накопленные прямые инвестиции) в российскую экономику буквально подскочили с 300,1 до 606 миллиардов долларов. России словно пытались подложить подушки безопасности, но на самом деле подложили что-то вроде свиньи.

И не только потому, что вскоре случился «майдан», главной целью которого было не просто оторвать Украину от России, а вынудить её умерить свой интеграционный пыл в построении ЕАЭС и заодно заставить играть по европейским правилам в газовом транзите. Ответом России стала «крымская весна» и, как следствие, жёсткое противостояние с Западом. С санкциями и контрсанкциями.

Отток капиталов из России постепенно вновь стал превышать размеры притока, хотя именно из-за санкций миллиарды долларов и евро, благодаря перманентной бизнес-амнистии, вроде бы должны были потянуться в Россию. Они и потянулись, но только не в Россию, а в офшоры, причём совсем не обязательно в российские. Именно поэтому среди лидеров по масштабам инвестиций в Россию всегда были такие экзотические партнёры, как Люксембург или Багамские острова. А где-то за ними – и Кипр, хотя кипрские капиталы по большей части аккуратно «переписывались» по другим адресам.

И всё же деньги в российскую экономику вливались немалые, но серьёзной отдачи, долгожданного прорыва всё не было и нет, хотя в «Роснано» и Сколково для публики продолжают рисовать самые красивые IT-перспективы. Пытаясь ответить на вопрос, почему же так происходит, начинаешь воспринимать тему инвестиций в Россию как сказки «Тысячи и одной ночи», которые никогда не кончаются.

И хотя никто и никогда всерьёз не потребует, чтобы инвестиции кончались, есть желание, чтобы от них начиналась хоть какая-то отдача, помимо сумасшедшего строительного бума вокруг столицы. Когда строятся сотни домов с тысячами непродаваемых квартир и склады, склады, склады… именуемые логистическими терминалами. И всё – не под российские, а под иностранные товары. «Отвёрточные» производства не в счёт – по ним сейчас и бума-то особого нет, и в конце концов, это тоже слегка закамуфлированное впаривание россиянам всё того же иностранного товара.

Вообще-то, желающих инвестировать в Россию всегда хватало, да и сейчас хватает, даже после ареста незадачливого Майкла Калви. Вся проблема в том, куда и как большинство из них инвестировало и продолжает инвестировать. Об «отверточных» производствах уже сказано, а помимо них, главные адресаты инвестиций в России – это всё те же сырьевые отрасли. Там же деньги идут в первую очередь на развитие технологий добычи. В переработку они вкладываются только по мере острой необходимости.

Стоит ли удивляться, почему очень значительную долю переработки российской нефти, идущей на экспорт, взяли на себя Новополоцкий и Мозырский НПЗ. В Белоруссии – союзной, но по-прежнему суверенной, со своим собственным бюджетом, и собственным «батькой». А пресловутые иностранные инвесторы продолжают, говоря прямо, паразитировать на русском газе и русской нефтянке, получая с них совсем немалую долю доходов.

Однако принципиально было бы не так и важно, куда вкладываются первичные инвестиции, важно, чтобы потом они проходили по производственному циклу как можно глубже и делали при этом как можно больше оборотов. А вот с этим у нас проблемы, и проблемы прежде всего потому, что в России, в отличие от тех же Китая или Южной Кореи, за те годы, что мы просим и просим инвестиций, как батальоны огня, так и не выработана привычка инвестировать в людей, то есть в квалифицированные кадры.

О том, что по уровням зарплат от нас теперь отстают, пожалуй, только наши украинские братья, а китайцы превзошли россиян как минимум раза в полтора, теперь знают даже школьники. И то, что инвесторам якобы нужны большие рынки и население с приличным достатком – это одна из первых инвестиционных сказок Шахерезады, под которую в Россию закачивают миллиарды долларов и евро. Но только для того, чтобы потом выкачать их с максимально возможной прибылью. В Российском экономическом обществе имени С.Ф. Шарапова (РЭОШ) насчитали несколько таких сказок, и о некоторых из них в данном контексте стоит написать особо.

Итак, ёмкий российский рынок нужен тем же инвесторам только в той мере, в которой он способен поглощать импортную продукцию, то есть либо доставленную напрямую из-за рубежа, либо произведённую на всё тех же «отвёрточных» производствах. Львиная доля доходов с которых достаётся их иностранным владельцам.

А чтобы эти доходы были максимальными, иностранные инвесторы будут и дальше использовать два основных конкурентных преимущества, которые им фактически подарены в России. Это дешёвые энергоресурсы и дешёвая рабочая сила. Энергоресурсы у нас, как известно, дешёвыми остаются весьма относительно. Относительно Запада, а не относительно доходов подавляющего большинства наших граждан. А вот рабочую силу сохранять дешёвой инвестору надо, можно сказать, любой ценой. И ради этого даже толкать российскую власть на такие непопулярные меры, как повышение НДС или пенсионная реформа.

И ведь это делается в условиях, когда российская казна буквально пухнет от избыточных нефтегазовых доходов, значительную часть которых у нас хватает ума инвестировать в инфраструктурные проекты или же – за рубеж, под кредитование на строительство АЭС и атомных центров, на покупку нашей военной техники и её обслуживание, даже на восстановление Сирии и поддержку Венесуэлы. И пусть кто-то попробует доказать, что это неправильно. Всё лучше, чем прислуга олигархов разворует.

С этим напрямую связана ещё одна из инвестиционных сказок, которые россиянам рассказывают на протяжении 1000 и одной ночи, точнее — намного дольше. Речь о том, будто бы иностранные инвестиции нам нужны из-за нехватки собственных средств. Средства, как можно понять, в России вообще-то есть, к тому же ВВП нашей страны, как и любой другой страны мира, при потреблении имеет две составляющие – собственно внутреннее потребление и сбережения. Сберегаемая часть и есть источник инвестиций для создания новых, расширения и совершенствования существующих производств.

С этой частью у России вот уже много лет всё в порядке. Не платим людям, зато сберегать ухитряемся до 30-35 процентов ВВП, но на вложения в основной капитал из этого уходит в лучшем случае половина. Из остального – совсем небольшая часть инвестируется так, как описано чуть выше. И всё! Остатки, а они поистине огромны – только в распоряжении Центробанка давно намного больше 500 миллиардов, не рублей, а евро и долларов, либо вкладываются в иностранные, в основном американские ценные бумаги и валюту, либо вовсе лежат мёртвым грузом. В лучшем случае они вяло дорожают вместе с золотом, но и это можно считать за благо.

В материалах РЭОШ, посвящённых разнообразным либеральным экономическим мифам, не раз отмечалось, что почти половина инвестиционного потенциала России фактически используется для «помощи» Западу, который и не думает ограничивать себя в потреблении. Это, по сути, дань, которую наша страна, проигравшая «холодную войну», вынуждена платить победителям, прежде всего США. Кстати, часть этой нашей «помощи» возвращалась и возвращается к нам «из-за бугра» в виде грабительских кредитов. Которые при нашей российской практике кредитования под неподъёмные проценты воспринимаются как чуть ли не благотворительные.

Ещё одна сказка, записанная даже в университетские учебники по экономике: инвестиции должны способствовать развитию производства, техническому прогрессу и обновлению продукции. Должны, но в России не способствуют. Почему. А всё дело в том, что в России львиная доля «инвестиций в основной капитал» вовсе не создаёт этот капитал, то есть основные фонды. Они лишь осуществляют переход уже созданных ранее, в основном в советское время, объектов из одних рук в другие.

Идёт передел собственности покруче залоговых аукционов и без ненужной помпы. Недавний пример с активами Олега Дерипаски – тому наглядная иллюстрация, и это всего лишь верхушка айсберга. Российские предприятия с началом реформ превратились в объект спекуляций, а их «новые владельцы думают не о совершенствовании производства, а о том, как бы с помощью новейших финансовых технологий повысить рыночные котировки купленного предприятия и перепродать его с максимальной выгодой». Хорошо ещё, что покупают, а то ведь просто загубили сколько.

Инвестиционных сказок так много, что 1000 и одной ночи не хватит, чтобы их пересказать, поэтому завершим краткий обзор замечанием по поводу того, насколько иностранные инвестиции действительно являются иностранными. Полностью сейчас лишённый доверия Росстат ещё в 2000-е годы начал разбираться, сколько и чьих денег на самом деле вкладывается в экономику России. И оказалось, что даже сразу после приватизации только 40 процентов капиталовложений осуществлялось за счёт притока новых капиталов в нашу страну из-за рубежа. В 2005 году эта пропорция стала равной 80 на 20, а в 2008 году – 75 на 25. Сейчас, похоже, и того хуже.

То есть в реальности хвалёные иностранные инвесторы обосновались и продолжают обосновываться в России на всё более льготных условиях. Всё это делается за счёт эксплуатации природных и людских ресурсов нашей же страны. Мы своими же богатствами и своим трудом помогаем иностранцам всё глубже и глубже пускать корни в российской экономике. А наша статистика внутренние источники финансирования предприятий с участием иностранного капитала продолжает учитывать в качестве «иностранных инвестиций». И счёт давно идёт на миллиарды.

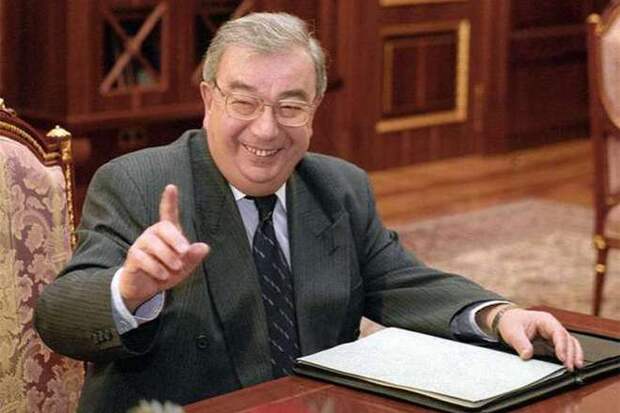

Примаков – смотрящий за процессом развала СССР: дипломат

"Социалистическая система себя изжила. Надо от нее отходить и начинать жить как на Западе", – говорил Евгений Примаков в 1974 году, вспоминает собеседник EADaily, который был знаком с политиком более 40 лет

Главной действующей фигурой, реализовавшей план Юрия Андропова по уничтожению Советского Союза, был Евгений Примаков. Об этом в интервью агентству EADaily заявил известный дипломат, ответственный работник Международного отдела ЦК КПСС (1968-1988) Вячеслав Матузов.

"Личность Примакова законспирирована до предела и по сей день. Я считаю, что он являлся главной действующей фигурой, которая завершила план Андропова по переустройству Советского Союза. Говоря простым языком, Примаков был смотрящим за процессом – все эти годы", – уверен Матузов.

По его словам, Борис Ельцин и Михаил Горбачев были "людьми второстепенного плана"; "Горбачев – это тряпка, пешка, вообще ничто"; "за распадом СССР стояли наследники Андропова", "то есть были созданы условия перехода от той системы, в которой мы жили, к западному образцу".

"Это была внешняя картина. А реальный механизм, который контролировал весь процесс – до перестройки, перестройку и после перестройки, когда формировались всякие австрийские институты, был завязан на Примакова и других наследников плана Андропова...Эти же силы создали ленинградский центр, куда они в свое время перебросили генерал-майора Олега Калугина, который в ПГУ руководил отделом США и Канады, а также был начальником внешней контрразведки ПГУ", – полагает советский дипломат, напоминая, что "аппарат ЦК очень тесно сотрудничал с Первым главным управлением (ПГУ) КГБ".

Тем не менее Матузов уточняет, что "перестройка" осуществлялась "не на базе КГБ, а с помощью КГБ, но за рамками КГБ". Дипломат утверждает, что "отцом" всех андроповых, примаковых и других деятелей "перестройки" являлся генерал-лейтенант госбезопасности Евгений Питовранов.

"Откуда появился Примаков? Это не система КГБ. Он из боковых отростков, которые создал Андропов будучи уже председателем КГБ и членом Политбюро. Директор Института США и Канады Георгий Арбатов, директор ИМЭМО Николай Иноземцев, директор Института востоковедения Бободжан Гафуров (О принадлежности Гафурова к системе КГБ Вячеславу Матузову ничего не известно – прим. EADaily)… Когда Примаков возглавил в 1977 году Институт востоковедения, ему тут же дали статус члена ЦК, то есть неприкасаемость...Это были параллельные структуры, которые дублировали КГБ. Внешне они работали в связке с партийным аппаратом. Но в реальности эти институты были настолько сильными, находясь под покровительством Андропова, что влияние на них руководящих отделов ЦК равнялось нулю", - резюмирует эксперт.

Свежие комментарии