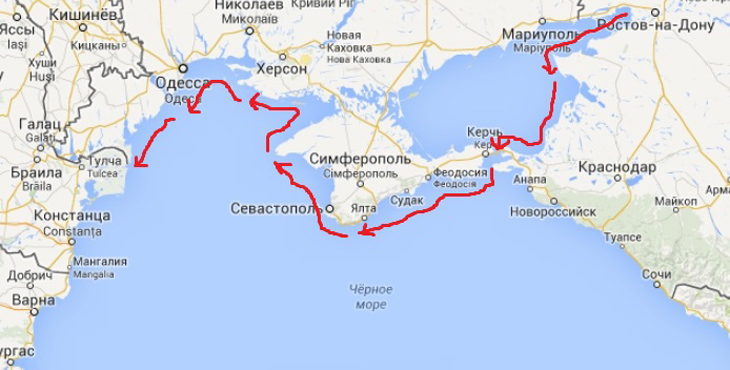

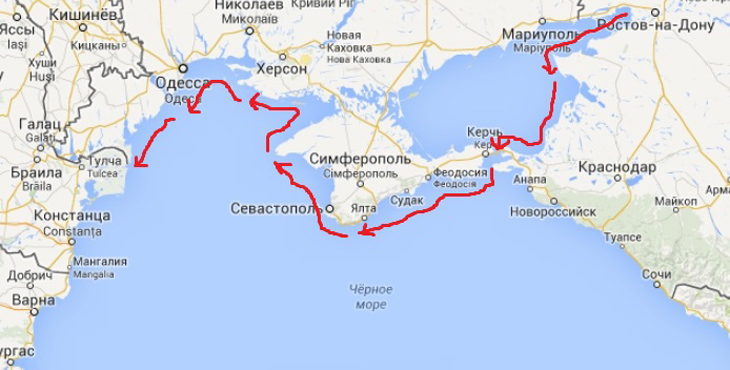

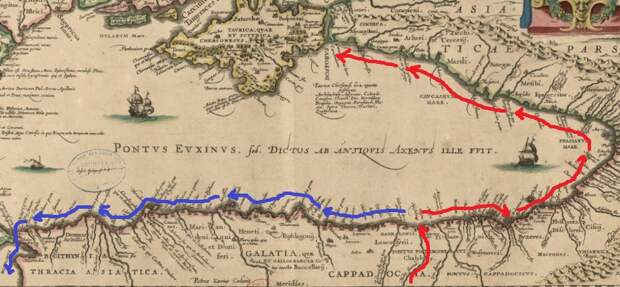

Существуют интересные гипотезы (по А. Лоренц, по В. Амельченко), что по сравнению с теми далекими временами именно в этих местах Черное море сильно продвинулось, отвоевав очень широкую полосу побережья. Рельеф черноморского дна, кстати, может говорить в пользу этих гипотез. А это пример локализации карт Птолемея по В.

Амельченко.

Исходя из Илиады, от моря до Трои было несколько стадий. Считается, что один стадий, это примерно 200 метров. Таким образом, описанная Плинием и Страбоном Ольвия вероятно была дальше от древнего берега, чем Троя, которую посещал Александр Великий. Если предположить, что береговая линия продвинулась до Ольвии, то Троя, увы, скорее всего оказалась под водой, как античный город Акра, располагавшийся недалеко от Пантикапея (Кречи).

О том, что отождествлять Ольвию с Троей наверное не правильно, может говорить и то, что мне не удалось найти сообщений об идентификации в ее руинах храма Афине, который, как мы помним, был в Трое.

Также мы помним, что Плиний приводит и еще одно название Ольвии – Милет, а скифы-милетяне-карийцы были союзниками троянцев, но троянцами нигде не назывались.

Вместе с тем, учитывая большое количество совпадений географических названий, свидетельства Гомера и Плиния, а также ряд косвенных указаний, отвергать поиски Трои в рассмотренных нами местах, наверное, не стоит.

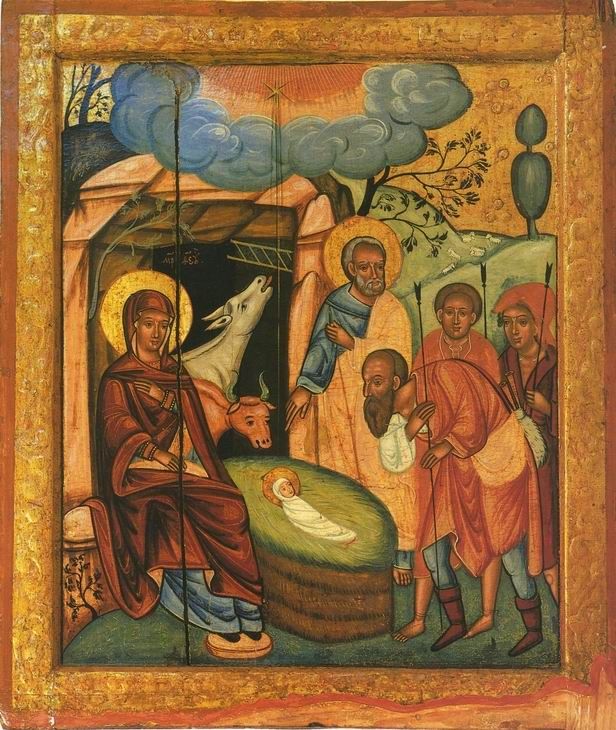

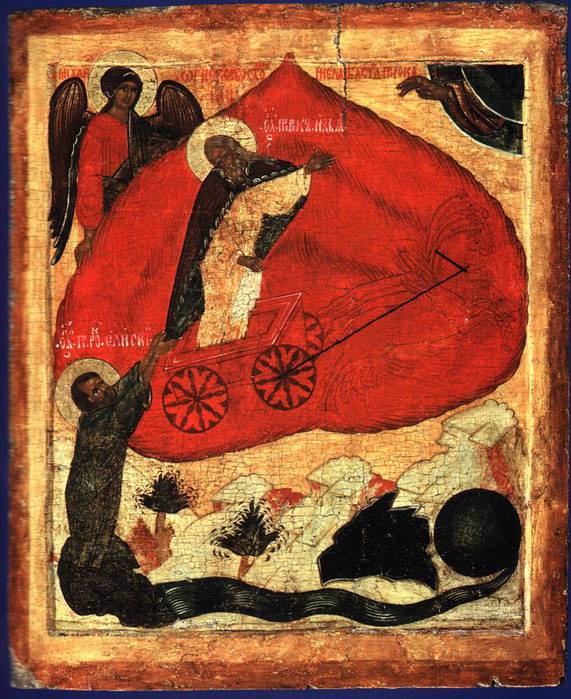

Завершая разговор об Ольвии, следует обратить внимание, что ее малоазийский дубликат, впоследствии переименованный в Никомедию, позиционируется, как родина ряда христианских святых. Среди них и особо почитаемый на Руси святой Георгий.

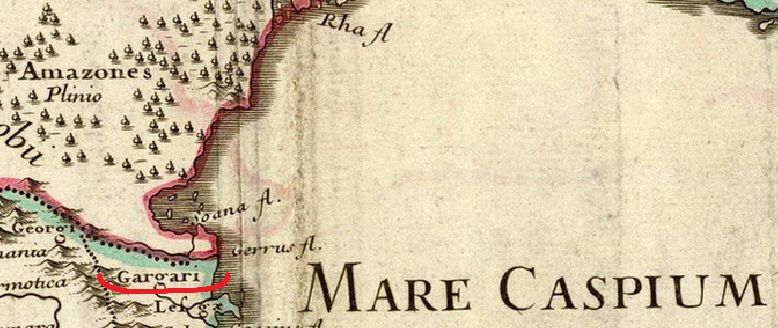

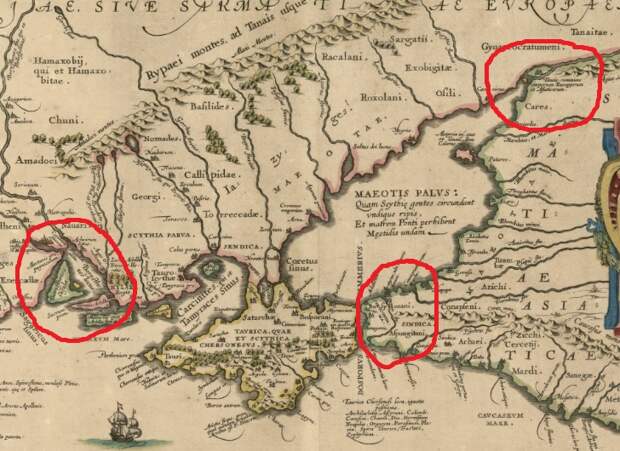

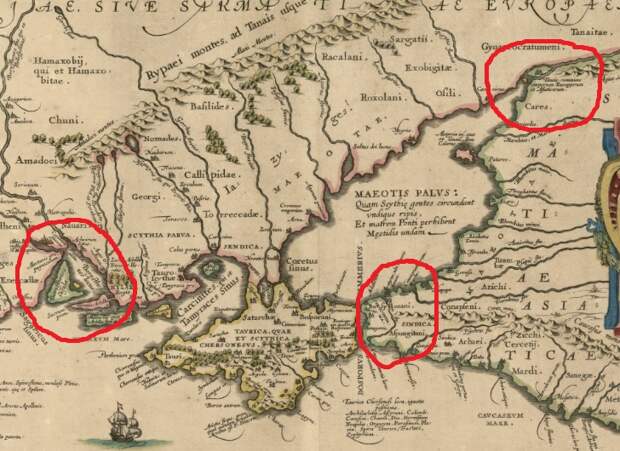

При этом ряд «античных» авторов (например, Геродот и Плиний Старший) говорит о проживающих недалеко от Ольвии скифах-земледельцах, называя их «георгами» (γεωργός – земледелец). Вот они и на исторической карте XVII века.

А на карте Яна Янсона (Jan Jansson), показывающей эти земли по состоянию на 1644 год, немного южнее мест, где в античные времена проживали георги-земледельцы, на побережье Азовского моря расположился город с названием Св. Георгий (попутно обратите внимание на год и каноническую трактовку о якобы исламском «Крымском ханстве»).

Наличие этих совпадений вызывает вопрос, уж не Новороссия ли, часом, родина святого Георгия?

Но продолжим наше исследование. Поскольку очень во многих источниках говорится, что Троя была в Азии, а Днепр и соответственно Ольвия, даже по представлениям древних находились в Европе, давайте постепенно двинемся на восток.

Рассмотреть какой-нибудь город в Крыму, в качестве Трои заманчиво. Там много больших древних городов. Вот как Плиний Старший описывает, например, Пантикапей: «Пантикапей… у самого входа в [Киммерийский] Боспор, остается далеко превосходящим все [прочие таврические города] по своей мощи».

Однако мы помним свидетельство Диктиса Критского о том, что фракийский царь Рес, двигаясь на помощь троянцам, проходил мимо полуострова, может быть Крымского. К тому же Крым, это все еще Европа.

С Херсонесом Таврическим скорее можно связывать известное всем путешествие Одиссея по окончании Троянской войны. Интересную трактовку возвращения Одиссея дает А. Фролов в книге «Тайна великой одиссеи Гомера». Несмотря на то, что книга ориентирована на подростковую аудиторию, в ней приводятся полезные для нас факты.

Фролов пишет, например, про маститого немецкого ученого Карла Риттера (1779-1859 гг.), который утверждал, что в Одиссее описано Черное море, а трагедия с флотилией Одиссея произошла в Балаклавской бухте.

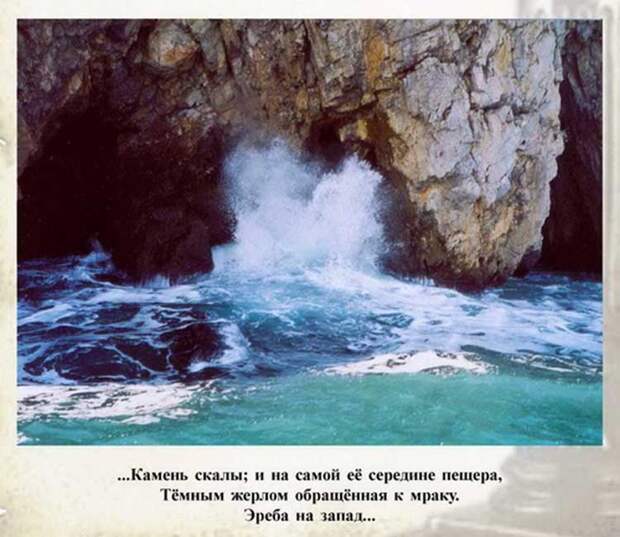

Фролов около крымского берега находит блуждающие скалы: «Если проходить морем мимо двух скал под названием Адалары, можно увидеть, что они сближаются, расстояние между ними сокращается, дальняя скала закрывает расположенную ближе к берегу. Если судно продолжает движение далее на восток, скалы вновь расходятся. Они как будто блуждают».

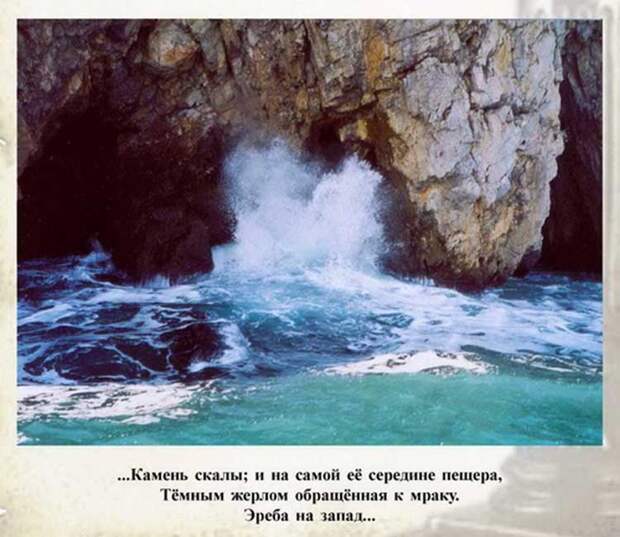

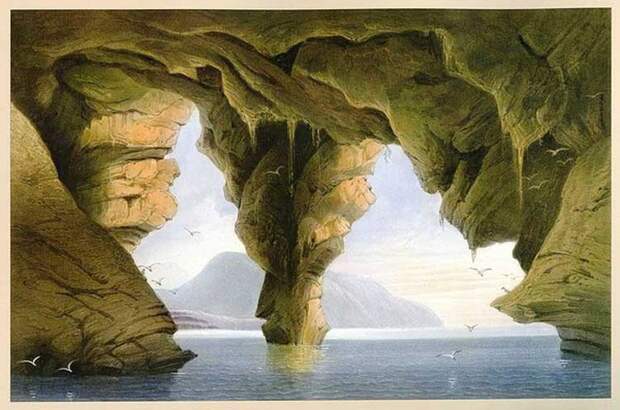

А пещеру Сциллы он видит в гурзуфском «Пушкинском гроте», замечая сходство расстояний между скалами и гротом в строках Одиссеи.

Выводы Риттера и Фролова, это еще одно свидетельство в пользу нашей гипотезы расположения Трои в Северном Причерноморье.

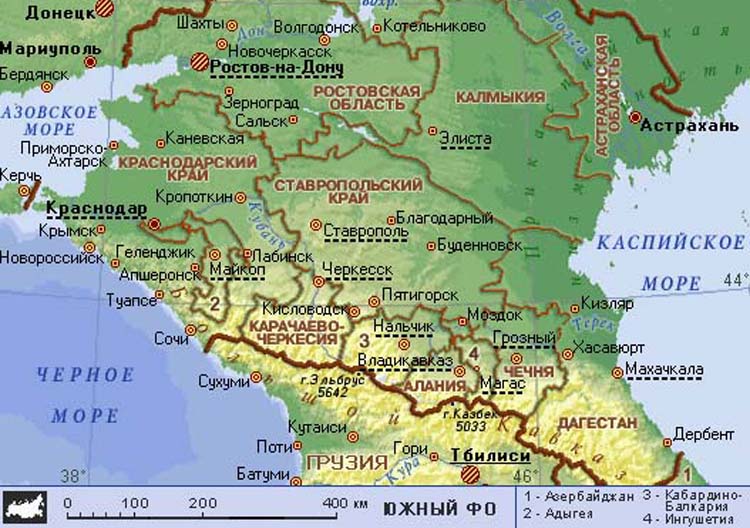

Теперь давайте обратим свои взоры еще восточнее и посмотрим, могла ли Троя быть на Черноморском побережье Северного Кавказа, которое по представлениям древних располагалось в Азии.

Как-то сразу на себя обращает внимание Цемесская бухта, на берегу которой ныне находится город Новороссийск. Бухта большая и удобная. Через Новороссийск протекает река, которая до 20-х годов прошлого века была судоходной.

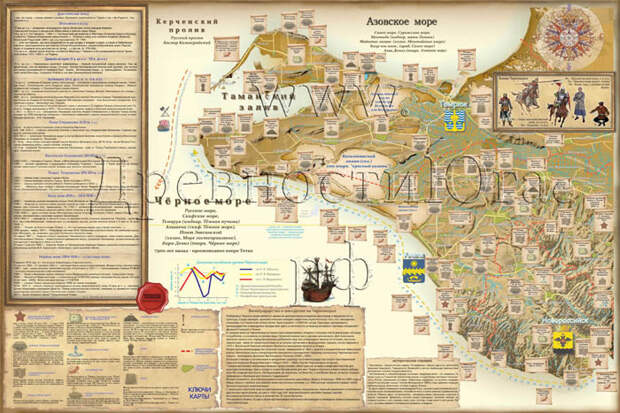

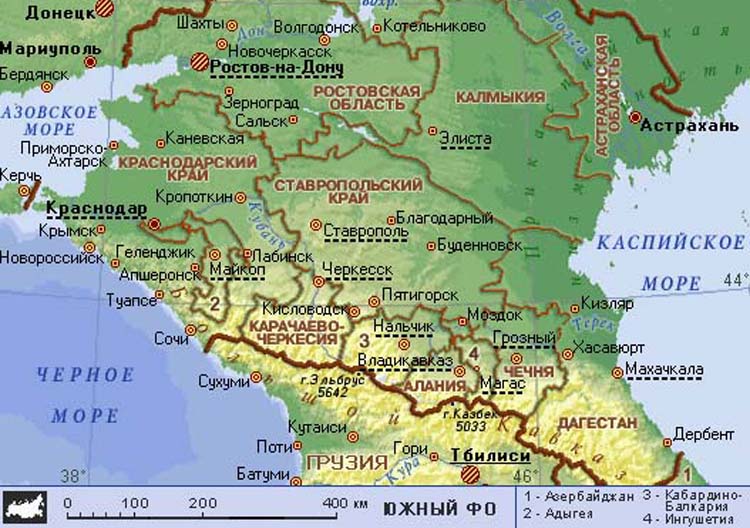

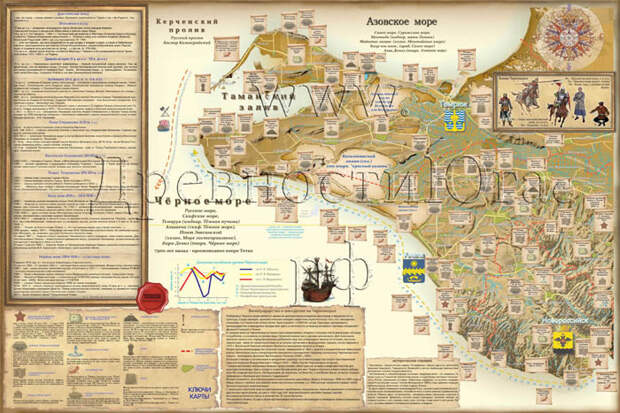

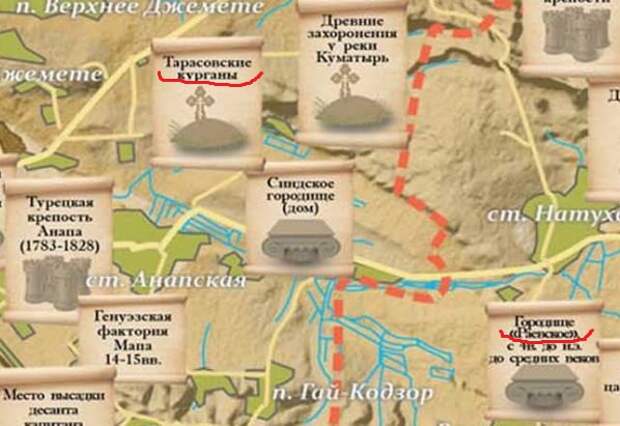

Места от Новороссийска до Тамани были заселены с глубокой древности, о чем говорит множество археологических памятников, начиная с дольменов и заканчивая средневековыми постройками. Для удобства я выложил карту, на которой можно увидеть практически все известные на сегодняшний день археологические объекты (карта кликабельна).

Кстати, большое количество дольменов и менгиров на Северном Кавказе (в том числе и недалеко от рессматриваемых нами мест), датируемых III-II тысячелетием до нашей эры, коррелирует с древностью наших народов – скифов в свидетельствах «античных» и средневековых авторов.

Одним из самых крупных археологических комплексов в этих местах является Раевское городище общей площадью около 15 гектаров, расположенное между Анапой и Новороссийском.

В Раевском городище есть находки эпохи раннего металла, культурные слои VIII-V веков до н.э., а на северо-востоке городища, обнаружены монументальные постройки эллинистического времени (площадь примерно 2000 кв. метров). В городище располагалась крепость, имевшая девять башенных сооружений. В крепости отмечены следы пожара, который археологи связывают с вражеским нашествием.

Раевское городище находится на удалении от моря, что перекликается с Илиадой. Даже если Троя находилась не в пределах Раевского городища, а несколько восточнее или северо-западнее (к Тамани, что, на мой взгляд, вероятнее), это не сильно повлияет на анализ этих мест. Поэтому давайте рассмотрим «раевскую» версию, условно обозначив Трою в Раевском городище.

В сочинении Псевдо-Плутарха мы читаем: «Около Скамандра (река около Трои – прим. моё) лежит гора Ида, которая раньше называлась Гаргар. На ней находятся жертвенники 3евса и Матери Богов». С горы Ида, как мы помним из Илиады, боги смотрели на битвы, проходившие около Трои.

В примечаниях к сочинению Псевдо-Плутарха сообщается, что в рукописи написано не Гаргар, а Тартар. Видимо, текст был отредактирован по иным достаточно многочисленным «античным» источникам, которые сопоставляют Иду с Гаргаром.

Тартар, близкий нам по названию Тартарии, хотя и говорит, что мы на верном пути, все же не может локализовать Трою именно вблизи Северного Кавказа, а вот Гаргар может.

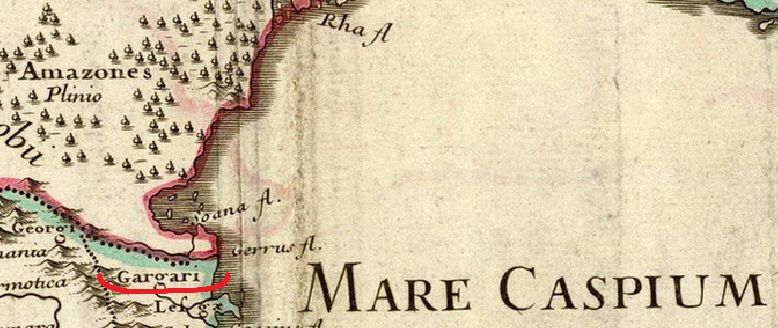

Страбон пишет: «...утверждают, что амазонки живут в соседстве с гаргарейцами в северных предгорьях тех частей Кавказских гор, которые называются Керавнийскими…» И хотя гаргарейцев на исторических картах помещают восточнее рассматриваемых нами мест, это все-таки указывает на Северный Кавказ, как на место расположения горы Ида-Гаргар.

Неожиданное созвучие с названием Ида мы находим в чеченской легенде, где говорится, что нарт Пхармат похитил у бога Селы огонь и отдал людям, за что был прикован к горе Башлам ("Тающая Гора" – Казбек). К нему прилетал князь всех птиц Ида и клевал его печень.

Помимо совпадения имени князя всех птиц с названием горы около Трои, узнавая в нарте Пхармате царя скифов Прометея, мы убеждаемся, что мифология, следовательно, и религия большинства народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа была общая, что нас объединяло в те далекие времена.

«Казбек как-то далековато от Раевского городища», - скажете вы. «Но князь всех птиц Ида не жил на Казбеке, а прилетал туда», - отвечу я. Если же мы вспомним, что у подножия горы Ида располагают город Дарданию, а по Равеннскому анониму мы локализовали «обширную древнюю Дарданию» (как местность) в современном Ставрополье и Краснодарском крае, то в целом все встает на свои места.

Но не только это говорит в пользу «раевской» версии.

Аполлодор излагает легенду, согласно которой скифский царь и предок троянцев Дардан перебравшись в Азию был радушно принят царем Тевкром и женился на его дочери Батии.

В Илиаде упоминается холм Батия (Батиея) невдалеке от Трои. А практически на территории современного Новороссийска находился античный город, который назывался Бата.

К сожалению, за полтора столетия интенсивного строительства Новороссийска и его порта, а также из-за боевых действий в годы Великой Отечественной войны почти вся древняя Бата была уничтожена.

Из Илиады известно, что недалеко от Трои были источники, до них добегали Ахилл и Гектор во время своего поединка. Мы видим Семигорские источники на карте, иллюстрирующей достопримечательности этих мест, но есть и источник в самой станице Раевской.

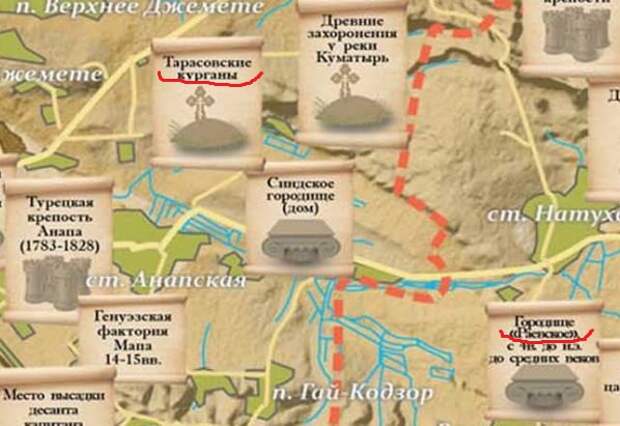

Гомеровский эпос указывает в окрестностях Илиона высокую могилу старца Эсиета и курган Ила, основателя Илиона. Недалеко от Раевского городища находятся так называемые Тарасовские курганы и ряд других древних захоронений.

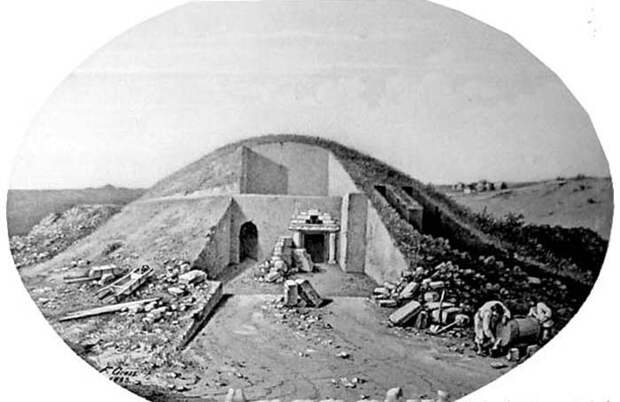

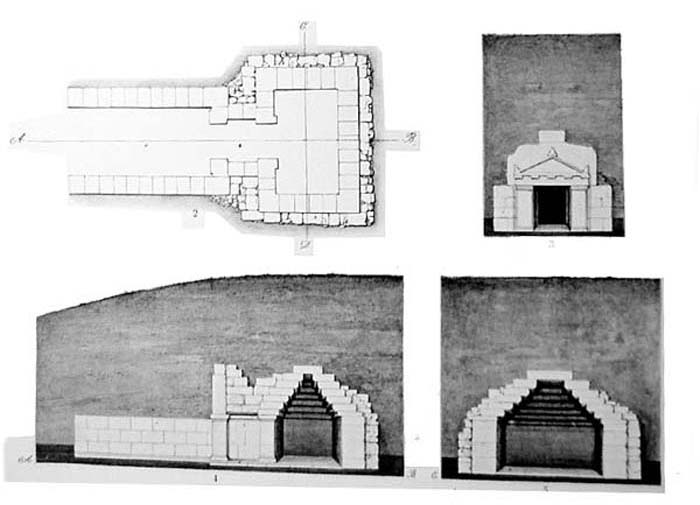

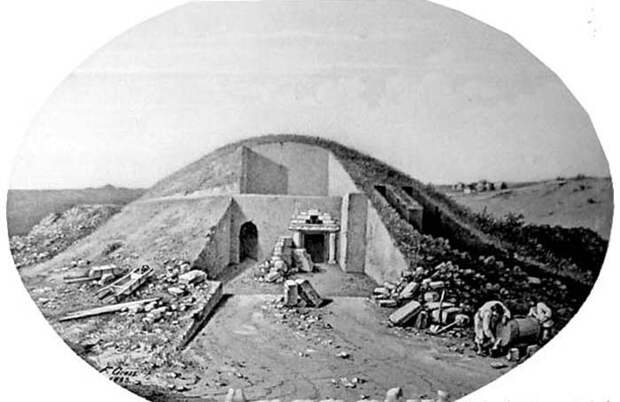

Это внешний вид кургана (рисунок XIX века)

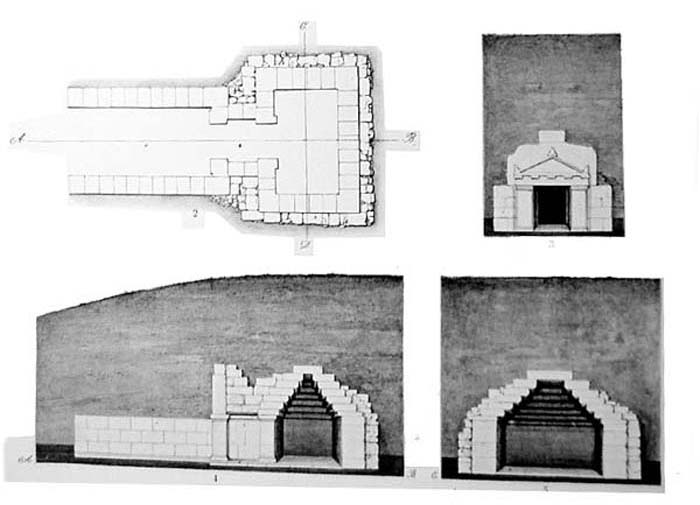

А это зарисовка XIX века одного из склепов.

Энциклопедия Брокгауза и Эфрона на основании «античных» источников сообщает о так называемых Скейских воротах на западной стороне Трои, от которых до берега моря вела дорога. Если двигаться на запад от Раевского городища, то мы попадаем к морю южнее Анапы и поселка Супсех. Там, если судить по Илиаде, мог располагаться лагерь ахейцев.

Интересно, что в этом месте прямо у моря находятся неизвестные сооружения, происхождение и назначение которых затрудняются объяснить историки и краеведы. Но в рамках нашей версии, если Троянская война действительно длилась 10 лет, я думаю, объяснений не требуется.

Еще упоминаются в Трое Дардановы ворота. В работе Л.А. Гиндина и В.Л. Цымбурского «Гомер и история Восточного Средиземноморья» сделан вывод, что эти ворота были направлены на северо-северо-восток. Мы уже говорили, что выше Раевского городища располагалась «обширная древняя Дардания», поэтому название этих ворот выглядит подходящим.

Для того, чтобы завершить исследование в рамках «раевской» версии давайте посмотрим на карту по состоянию на 1647 год. Там как раз в рассматриваемом нами месте находится город с интригующим названием Trinici.

Наверное, все уже догадались, что это название означает не что иное, как Троица. Это, кстати не единственная карта, где обозначен город Тринити (Триника), есть, например, и более ранние XVI века.

Кто-нибудь может счесть маловероятным, чтобы название продержалось три тысячелетия. А разве я говорил, что каноническая хронология верна? К тому же нас убеждают в безумной древности всяких римов-иерусалимов. Чем наша Троица-Троя хуже? Да и упоминавшуюся нами Бату мы тоже находим на карте 1630 года наряду с Московией.

К сожалению, о городе Тринити мне информации найти не удалось. Но даже если с Троицей-Троей мы ошиблись, то приведенных выше совпадений, на мой взгляд, с избытком хватает для поисков Трои между Таманью и Новороссийском.

Итак, нам осталось рассмотреть третью и последнюю версию возможного расположения Трои в Северном Причерноморье. Европу и Азию мы исследовали, давайте же теперь обратимся к границе между ними, проходящей по представлениям древних по реке Дон.

Устье Дона является стратегически важной точкой региона. Мы знаем про древний город и крупный центр торговли Танаис, который возник там по канонической хронологии в III веке до н.э. и просуществовал до V века.

Вот что пишет о Танаисе Страбон: «Есть там и город, одноименный с рекой, самый большой после Пантикапея эмпорий варваров». Кстати, если понимать это свидетельство Страбона буквально, то и Танаис, и Пантикапей рынки варварские, т.е. скифские, а не эллинские, хотя нас убеждают в обратном.

Танаис город весьма любопытный. Но все-таки нам будет интересен не он.

Несколько выше по течению на окраине Ростова-на-Дону, на правом берегу Мертвого Донца в 1926 году найдены руины древней крепости, названной Ливенцовской. Каноническая датировка этого оборонительного сооружения, вдумайтесь, XVII век до нашей эры.

Эта крепость древнейшая в Восточной Европе, и она была построена на 200-300 лет раньше канонической датировки основания Трои. Официальная датировка Ливецовской крепости важна тем, что в период с XX по XVII век до нашей эры по канонической версии истории в Греции определяют некоторый упадок, поэтому соотносить Ливенцовскую крепость с греческой экспансией, как у нас это любят делать, вряд ли будет возможно.

К сожалению, состояние уникального археологического памятника катастрофическое. Камни, из которых сложены древние стены, используются на личные нужды окрестных дачников, земельный участок чуть было не ушел под постройку коттеджей, а на территории в оврагах сваливается мусор.

Ранее здесь производились раскопки.

Но сейчас научные исследования не ведутся, и от обнаруженных археологами остатков крепостной стены сохранился совсем небольшой участок.

Об этой крепости, имеющей и неофициальное название «донская Троя», сообщается следующее: «Племена срубной культуры, надвигавшиеся с северных окраин степи, теснили племена катакомбной культуры, которые попытались остановить врага с помощью невиданной до той поры каменной крепости. В конце концов, срубные племена все же захватили территории Нижнего Дона. В XVI веке до н.э. под их натиском пала и Ливенцовская крепость».

В Ливенцовской крепости найдено несколько сотен кремниевых наконечников стрел, которые были выпущены в ее защитников.

Крепость пала и больше не возродилась.

Поскольку место расположения крепости действительно очень удобное, при раскопках там были обнаружены остатки поселений энеолита, культур средней и поздней бронзы, времени Золотой Орды. Общая площадь археологического комплекса 8 гектаров, а датировка самых древних объектов – III тысячелетие до нашей эры.

Приведенные факты, на мой взгляд, говорят о том, что наши выводы о «пути быка» и древности наших народов, которых мы называем скифами, получают еще одно подтверждение. А Ливенцовская крепость является весомым аргументом в пользу нашей троянской гипотезы. Ведь даже если эта крепость XVII века до н.э. и не является Троей XIV века до н.э., то факт существования в Северном Причерноморье крепости, которая на 300 лет старше Трои уже не позволит отрицать возможность наличия там крепостей, которые на 300 лет младше Ливенцовской.

Поэтому, несмотря на расхождения в датировках, мы рассмотрим третью и последнюю версию Трои с условным названием «ливенцовская».

Как мы уже говорили, по свидетельству Страбона, приводящего высказывание оратора Ликурга, Илион был разрушен в результате нападения ахейцев и уже не был восстановлен. Мы наблюдаем сходство с судьбой Ливенцовской крепости.

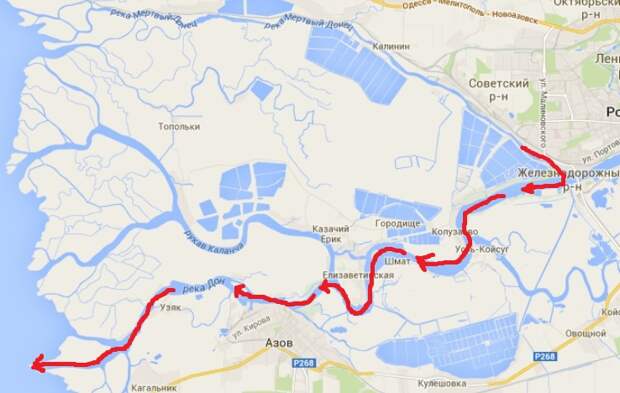

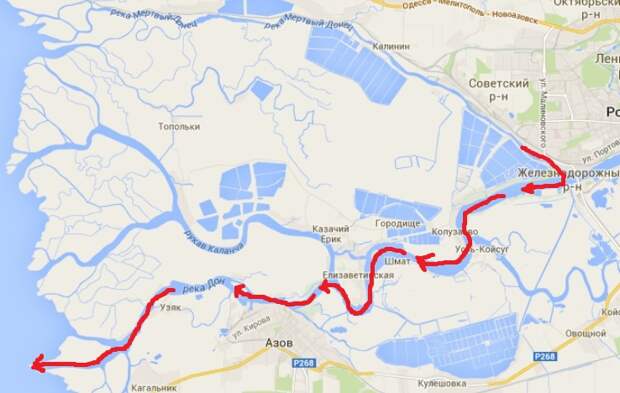

Маршрут троянцев, уходящих из покоренной Трои, приведенный в «Книге истории франков» (VIII век) удивительно гладко ложится на «ливенцовскую» версию. Да и посольство (поход) Гектора в Паннонию (видимо северную часть Югославии), упомянутый в Лицевом летописном своде Ивана Грозного, вспомнить будет не лишним.

Давайте с учетом особенностей перевода и творчества переписчиков проследим этот маршрут из Книги истории франков пошагово: «Другие князья [троянцев, такие] как например Приам и Антенор погрузили оставшееся войско, двенадцать тысяч человек, на корабли и провели их в (? вероятно вдоль – прим. моё) берегов Дона…

Они прошли через болота Меотиды в чьей близости они…

…наконец, прибыли в Паннонию…»

Судя по всему «ливенцовская» версия имеет право на жизнь. Поэтому сейчас в рамках этой версии мы разберем необычную трактовку Троянской войны. Для удобства назовем ее междоусобной.

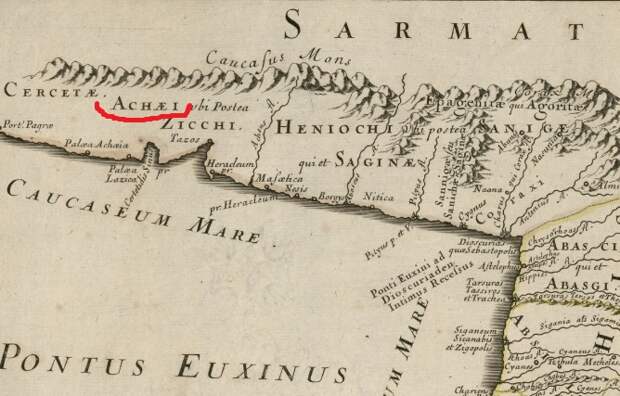

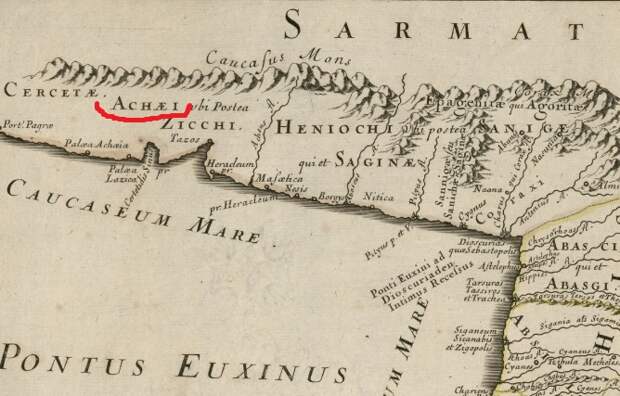

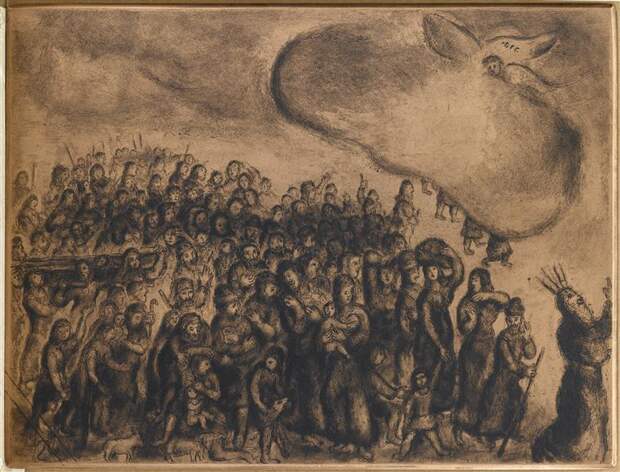

Сами троянцы и ряд их союзников, это скифы. Мы с этим разобрались в процессе исследования. Согласно Илиаде против троянцев были ахейцы, аргивяне и данайцы. Ахейцев мы находим на черноморском побережье Северного Кавказа в упоминаниях многих «античных» авторов, которые, кстати, толком не знают, как эти ахейцы там оказались. Вот ахейцы Северного Причерноморья и на исторической карте XVII века.

Советский-российский филолог Л.С. Клейн в своей работе «Анатомия Илиады» находит, что аргивяне, это более поздняя вставка в Илиаду: «По-видимому, «данаи» вошли в эпос не намного позже «ахейцев», а вот «аргивяне» — намного позже «данаев», незадолго до записи». Поэтому, полагаю, мы можем исключить аргивян из нашего рассмотрения.

Однако остаются еще данайцы. Клейн замечает, что у данайцев нет местности или города, от которых могло бы пойти их название. Он связывает данайцев только с эпонимами Данай и Даная.

Но при канонической гипотезе малоазийского расположения Трои у «греческих» данайцев и не могло быть привязки к географическому названию. А вот если связать данайцев с Северным Причерноморьем, такая привязка есть. Это река Дон, а по старому – Танаис. Судите сами: донайцы-танайцы-данайцы.

Ливенцовская крепость пала, как нам говорит официальная версия, от народов, пришедших с севера степи. Если они спускались вдоль Танаиса-Дона, они могли получить название танайцы (донайцы). Были ли они одновременно ахейцами или же заключили союз с этими горными племенами Северного Кавказа, сказать трудно. На мой взгляд, более вероятен вариант союза.

В Илиаде по отношению к троянцам часто используется эпитет «укротители коней». Интересно, что и к их противникам данайцам в Илиаде чаще всего используется похожий эпитет «быстроконные». Но местность, которую мы рассматриваем, это степи. А степи, это кони.

Можно предположить, что именно на берегах Дона «укротители коней» скифы-троянцы столкнулись с «быстроконными» скифами-данайцами и союзными им скифами-ахейцами. Мысль о том, что канонические ахейцы и данайцы на своих суденышках перевозили лошадей из Греции даже в Малую Азию, мне не кажется убедительной.

В междоусобной трактовке Троянской войны важно то, что это пусть драматичная и кровопролитная, но это наша отечественная «разборка», к которой «эллины» из канонической истории отношения не имеют.

Кстати и поклонение скифов Северного Причерноморья скифу Ахиллу, воевавшему против скифов-троянцев, полностью укладывается именно в междоусобную трактовку Троянской войны. В рамках традиционной, захватнической трактовки почитание соплеменниками предателя, воевавшего против родственного народа на стороне чужеземцев (даже если события происходили в Малой Азии), выглядит противоестественным, что мы более подробно рассмотрим в пятой главе. Как ни крути, я не могу представить почитание своего соотечественника, например, геройски воевавшего на стороне НАТО в Югославии.

Междоусобная трактовка также позволяет нам говорить о том, что в результате победы одних наших предков над другими нашими предками, произошла некая экспансия в Грецию, Малую Азию и Италию (не лишне вспомнить курганную гипотезу). Так, думаю, в тех местах и мог появиться наш отечественный Троянский эпос.

На этом можно было бы поставить точку, но междоусобная трактовка, лишь одна из гипотез, а потому мы двинемся дальше. Однако дальнейшие рассуждения будут по умолчанию идти в рамках традиционной, т.е. захватнической трактовки Троянской войны, по которой ахейцы и данайцы, это пришлые агрессоры из-за моря.

Мы разобрали три версии об одной Трое, а сейчас пришел черёд выдвинуть одно предположение о нескольких.

Название Троя вероятно происходит от числительного «три». Можно говорить о сакральном смысле этой цифры (это мы рассмотрим в следующей главе), но можно и перенести рассуждение в чисто географическую и экономическую плоскость.

В древних источниках, как мы видели, встречаются противоречия при описании географических объектов около Трои, которые не вписываются и в каноническую гипотезу ее расположения в Малой Азии.

Клейн в «Анатомии Илиады» высказывает предположение, что Илиада составлена из двух разных эпосов, и в ней идет речь о разных городах.

Кстати, для того, чтобы контролировать рассмотренный нами регион, одним городом не обойдешься, это очевидно. Так может быть понятие Троя включает в себя несколько городов?

Если мы вспомним «путь быка» и сходящиеся к его началу торговые пути, то мы получаем три ключевые точки, это устье Днепра, Керченский пролив и устье Дона. В этом случае все три наши версии размещения Трои получают право на жизнь, а противоречий в «античных» источниках, кроме канонических привязок к Малой Азии, наверное, не останется.

Хотя можно посмотреть и чуть шире. В пределах досягаемости друг от друга в Донское море впадают три, на мой взгляд, стратегические реки: Дон (торговля с Поволжьем и странами к востоку), Днепр (торговля с Северной Европой) и Дунай (торговля с Западной Европой). Названия всех трех рек происходит от скифо-сарматского dānu, а по Дунаю скифы-троянцы, как мы знаем, запросто ходили в Паннонию. Теоретически, города составлявшие понятие «Троя» могли находиться в устьях этих рек. Устье Дуная мы не рассматривали подробно, но это и не входило в задачи нашего исследования.

Главное, что в поисках Трои путеводные нити привели нас к трем удивительным историческим местам нашей Великой Родины, о прошлом которой мы всё ещё так мало знаем.

Завершая главу, не могу удержаться, чтобы не повторить такие близкие и понятные нам теперь строки из Слова о полку Игореве:

«Встала обида в силах Дажьбожа внука, вступила девою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылами на синем море у Дона…».

ГЛАВА 4. СЕДОЙ ИСПОЛИН

ГЛАВА 4. СЕДОЙ ИСПОЛИН

Исходя из Илиады, от моря до Трои было несколько стадий. Считается, что один стадий, это примерно 200 метров. Таким образом, описанная Плинием и Страбоном Ольвия вероятно была дальше от древнего берега, чем Троя, которую посещал Александр Великий. Если предположить, что береговая линия продвинулась до Ольвии, то Троя, увы, скорее всего оказалась под водой, как античный город Акра, располагавшийся недалеко от Пантикапея (Кречи).

О том, что отождествлять Ольвию с Троей наверное не правильно, может говорить и то, что мне не удалось найти сообщений об идентификации в ее руинах храма Афине, который, как мы помним, был в Трое.

Также мы помним, что Плиний приводит и еще одно название Ольвии – Милет, а скифы-милетяне-карийцы были союзниками троянцев, но троянцами нигде не назывались.

Вместе с тем, учитывая большое количество совпадений географических названий, свидетельства Гомера и Плиния, а также ряд косвенных указаний, отвергать поиски Трои в рассмотренных нами местах, наверное, не стоит.

Завершая разговор об Ольвии, следует обратить внимание, что ее малоазийский дубликат, впоследствии переименованный в Никомедию, позиционируется, как родина ряда христианских святых. Среди них и особо почитаемый на Руси святой Георгий.

При этом ряд «античных» авторов (например, Геродот и Плиний Старший) говорит о проживающих недалеко от Ольвии скифах-земледельцах, называя их «георгами» (γεωργός – земледелец). Вот они и на исторической карте XVII века.

А на карте Яна Янсона (Jan Jansson), показывающей эти земли по состоянию на 1644 год, немного южнее мест, где в античные времена проживали георги-земледельцы, на побережье Азовского моря расположился город с названием Св. Георгий (попутно обратите внимание на год и каноническую трактовку о якобы исламском «Крымском ханстве»).

Наличие этих совпадений вызывает вопрос, уж не Новороссия ли, часом, родина святого Георгия?

Но продолжим наше исследование. Поскольку очень во многих источниках говорится, что Троя была в Азии, а Днепр и соответственно Ольвия, даже по представлениям древних находились в Европе, давайте постепенно двинемся на восток.

Рассмотреть какой-нибудь город в Крыму, в качестве Трои заманчиво. Там много больших древних городов. Вот как Плиний Старший описывает, например, Пантикапей: «Пантикапей… у самого входа в [Киммерийский] Боспор, остается далеко превосходящим все [прочие таврические города] по своей мощи».

Однако мы помним свидетельство Диктиса Критского о том, что фракийский царь Рес, двигаясь на помощь троянцам, проходил мимо полуострова, может быть Крымского. К тому же Крым, это все еще Европа.

С Херсонесом Таврическим скорее можно связывать известное всем путешествие Одиссея по окончании Троянской войны. Интересную трактовку возвращения Одиссея дает А. Фролов в книге «Тайна великой одиссеи Гомера». Несмотря на то, что книга ориентирована на подростковую аудиторию, в ней приводятся полезные для нас факты.

Фролов пишет, например, про маститого немецкого ученого Карла Риттера (1779-1859 гг.), который утверждал, что в Одиссее описано Черное море, а трагедия с флотилией Одиссея произошла в Балаклавской бухте.

Фролов около крымского берега находит блуждающие скалы: «Если проходить морем мимо двух скал под названием Адалары, можно увидеть, что они сближаются, расстояние между ними сокращается, дальняя скала закрывает расположенную ближе к берегу. Если судно продолжает движение далее на восток, скалы вновь расходятся. Они как будто блуждают».

А пещеру Сциллы он видит в гурзуфском «Пушкинском гроте», замечая сходство расстояний между скалами и гротом в строках Одиссеи.

Выводы Риттера и Фролова, это еще одно свидетельство в пользу нашей гипотезы расположения Трои в Северном Причерноморье.

Теперь давайте обратим свои взоры еще восточнее и посмотрим, могла ли Троя быть на Черноморском побережье Северного Кавказа, которое по представлениям древних располагалось в Азии.

Как-то сразу на себя обращает внимание Цемесская бухта, на берегу которой ныне находится город Новороссийск. Бухта большая и удобная. Через Новороссийск протекает река, которая до 20-х годов прошлого века была судоходной.

Места от Новороссийска до Тамани были заселены с глубокой древности, о чем говорит множество археологических памятников, начиная с дольменов и заканчивая средневековыми постройками. Для удобства я выложил карту, на которой можно увидеть практически все известные на сегодняшний день археологические объекты (карта кликабельна).

Кстати, большое количество дольменов и менгиров на Северном Кавказе (в том числе и недалеко от рессматриваемых нами мест), датируемых III-II тысячелетием до нашей эры, коррелирует с древностью наших народов – скифов в свидетельствах «античных» и средневековых авторов.

Одним из самых крупных археологических комплексов в этих местах является Раевское городище общей площадью около 15 гектаров, расположенное между Анапой и Новороссийском.

В Раевском городище есть находки эпохи раннего металла, культурные слои VIII-V веков до н.э., а на северо-востоке городища, обнаружены монументальные постройки эллинистического времени (площадь примерно 2000 кв. метров). В городище располагалась крепость, имевшая девять башенных сооружений. В крепости отмечены следы пожара, который археологи связывают с вражеским нашествием.

Раевское городище находится на удалении от моря, что перекликается с Илиадой. Даже если Троя находилась не в пределах Раевского городища, а несколько восточнее или северо-западнее (к Тамани, что, на мой взгляд, вероятнее), это не сильно повлияет на анализ этих мест. Поэтому давайте рассмотрим «раевскую» версию, условно обозначив Трою в Раевском городище.

В сочинении Псевдо-Плутарха мы читаем: «Около Скамандра (река около Трои – прим. моё) лежит гора Ида, которая раньше называлась Гаргар. На ней находятся жертвенники 3евса и Матери Богов». С горы Ида, как мы помним из Илиады, боги смотрели на битвы, проходившие около Трои.

В примечаниях к сочинению Псевдо-Плутарха сообщается, что в рукописи написано не Гаргар, а Тартар. Видимо, текст был отредактирован по иным достаточно многочисленным «античным» источникам, которые сопоставляют Иду с Гаргаром.

Тартар, близкий нам по названию Тартарии, хотя и говорит, что мы на верном пути, все же не может локализовать Трою именно вблизи Северного Кавказа, а вот Гаргар может.

Страбон пишет: «...утверждают, что амазонки живут в соседстве с гаргарейцами в северных предгорьях тех частей Кавказских гор, которые называются Керавнийскими…» И хотя гаргарейцев на исторических картах помещают восточнее рассматриваемых нами мест, это все-таки указывает на Северный Кавказ, как на место расположения горы Ида-Гаргар.

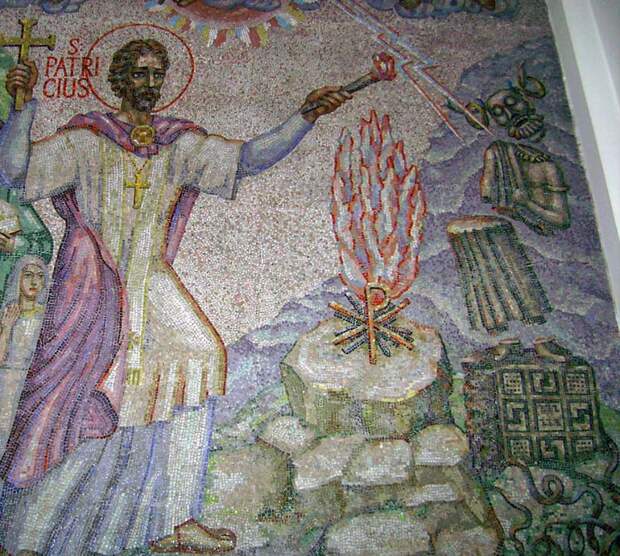

Неожиданное созвучие с названием Ида мы находим в чеченской легенде, где говорится, что нарт Пхармат похитил у бога Селы огонь и отдал людям, за что был прикован к горе Башлам ("Тающая Гора" – Казбек). К нему прилетал князь всех птиц Ида и клевал его печень.

Помимо совпадения имени князя всех птиц с названием горы около Трои, узнавая в нарте Пхармате царя скифов Прометея, мы убеждаемся, что мифология, следовательно, и религия большинства народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа была общая, что нас объединяло в те далекие времена.

«Казбек как-то далековато от Раевского городища», - скажете вы. «Но князь всех птиц Ида не жил на Казбеке, а прилетал туда», - отвечу я. Если же мы вспомним, что у подножия горы Ида располагают город Дарданию, а по Равеннскому анониму мы локализовали «обширную древнюю Дарданию» (как местность) в современном Ставрополье и Краснодарском крае, то в целом все встает на свои места.

Но не только это говорит в пользу «раевской» версии.

Аполлодор излагает легенду, согласно которой скифский царь и предок троянцев Дардан перебравшись в Азию был радушно принят царем Тевкром и женился на его дочери Батии.

В Илиаде упоминается холм Батия (Батиея) невдалеке от Трои. А практически на территории современного Новороссийска находился античный город, который назывался Бата.

К сожалению, за полтора столетия интенсивного строительства Новороссийска и его порта, а также из-за боевых действий в годы Великой Отечественной войны почти вся древняя Бата была уничтожена.

Из Илиады известно, что недалеко от Трои были источники, до них добегали Ахилл и Гектор во время своего поединка. Мы видим Семигорские источники на карте, иллюстрирующей достопримечательности этих мест, но есть и источник в самой станице Раевской.

Гомеровский эпос указывает в окрестностях Илиона высокую могилу старца Эсиета и курган Ила, основателя Илиона. Недалеко от Раевского городища находятся так называемые Тарасовские курганы и ряд других древних захоронений.

Это внешний вид кургана (рисунок XIX века)

А это зарисовка XIX века одного из склепов.

Энциклопедия Брокгауза и Эфрона на основании «античных» источников сообщает о так называемых Скейских воротах на западной стороне Трои, от которых до берега моря вела дорога. Если двигаться на запад от Раевского городища, то мы попадаем к морю южнее Анапы и поселка Супсех. Там, если судить по Илиаде, мог располагаться лагерь ахейцев.

Интересно, что в этом месте прямо у моря находятся неизвестные сооружения, происхождение и назначение которых затрудняются объяснить историки и краеведы. Но в рамках нашей версии, если Троянская война действительно длилась 10 лет, я думаю, объяснений не требуется.

Еще упоминаются в Трое Дардановы ворота. В работе Л.А. Гиндина и В.Л. Цымбурского «Гомер и история Восточного Средиземноморья» сделан вывод, что эти ворота были направлены на северо-северо-восток. Мы уже говорили, что выше Раевского городища располагалась «обширная древняя Дардания», поэтому название этих ворот выглядит подходящим.

Для того, чтобы завершить исследование в рамках «раевской» версии давайте посмотрим на карту по состоянию на 1647 год. Там как раз в рассматриваемом нами месте находится город с интригующим названием Trinici.

Наверное, все уже догадались, что это название означает не что иное, как Троица. Это, кстати не единственная карта, где обозначен город Тринити (Триника), есть, например, и более ранние XVI века.

Кто-нибудь может счесть маловероятным, чтобы название продержалось три тысячелетия. А разве я говорил, что каноническая хронология верна? К тому же нас убеждают в безумной древности всяких римов-иерусалимов. Чем наша Троица-Троя хуже? Да и упоминавшуюся нами Бату мы тоже находим на карте 1630 года наряду с Московией.

К сожалению, о городе Тринити мне информации найти не удалось. Но даже если с Троицей-Троей мы ошиблись, то приведенных выше совпадений, на мой взгляд, с избытком хватает для поисков Трои между Таманью и Новороссийском.

Итак, нам осталось рассмотреть третью и последнюю версию возможного расположения Трои в Северном Причерноморье. Европу и Азию мы исследовали, давайте же теперь обратимся к границе между ними, проходящей по представлениям древних по реке Дон.

Устье Дона является стратегически важной точкой региона. Мы знаем про древний город и крупный центр торговли Танаис, который возник там по канонической хронологии в III веке до н.э. и просуществовал до V века.

Вот что пишет о Танаисе Страбон: «Есть там и город, одноименный с рекой, самый большой после Пантикапея эмпорий варваров». Кстати, если понимать это свидетельство Страбона буквально, то и Танаис, и Пантикапей рынки варварские, т.е. скифские, а не эллинские, хотя нас убеждают в обратном.

Танаис город весьма любопытный. Но все-таки нам будет интересен не он.

Несколько выше по течению на окраине Ростова-на-Дону, на правом берегу Мертвого Донца в 1926 году найдены руины древней крепости, названной Ливенцовской. Каноническая датировка этого оборонительного сооружения, вдумайтесь, XVII век до нашей эры.

Эта крепость древнейшая в Восточной Европе, и она была построена на 200-300 лет раньше канонической датировки основания Трои. Официальная датировка Ливецовской крепости важна тем, что в период с XX по XVII век до нашей эры по канонической версии истории в Греции определяют некоторый упадок, поэтому соотносить Ливенцовскую крепость с греческой экспансией, как у нас это любят делать, вряд ли будет возможно.

К сожалению, состояние уникального археологического памятника катастрофическое. Камни, из которых сложены древние стены, используются на личные нужды окрестных дачников, земельный участок чуть было не ушел под постройку коттеджей, а на территории в оврагах сваливается мусор.

Ранее здесь производились раскопки.

Но сейчас научные исследования не ведутся, и от обнаруженных археологами остатков крепостной стены сохранился совсем небольшой участок.

Об этой крепости, имеющей и неофициальное название «донская Троя», сообщается следующее: «Племена срубной культуры, надвигавшиеся с северных окраин степи, теснили племена катакомбной культуры, которые попытались остановить врага с помощью невиданной до той поры каменной крепости. В конце концов, срубные племена все же захватили территории Нижнего Дона. В XVI веке до н.э. под их натиском пала и Ливенцовская крепость».

В Ливенцовской крепости найдено несколько сотен кремниевых наконечников стрел, которые были выпущены в ее защитников.

Крепость пала и больше не возродилась.

Поскольку место расположения крепости действительно очень удобное, при раскопках там были обнаружены остатки поселений энеолита, культур средней и поздней бронзы, времени Золотой Орды. Общая площадь археологического комплекса 8 гектаров, а датировка самых древних объектов – III тысячелетие до нашей эры.

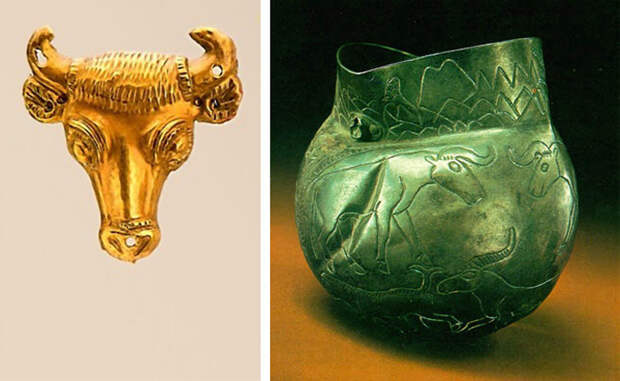

Приведенные факты, на мой взгляд, говорят о том, что наши выводы о «пути быка» и древности наших народов, которых мы называем скифами, получают еще одно подтверждение. А Ливенцовская крепость является весомым аргументом в пользу нашей троянской гипотезы. Ведь даже если эта крепость XVII века до н.э. и не является Троей XIV века до н.э., то факт существования в Северном Причерноморье крепости, которая на 300 лет старше Трои уже не позволит отрицать возможность наличия там крепостей, которые на 300 лет младше Ливенцовской.

Поэтому, несмотря на расхождения в датировках, мы рассмотрим третью и последнюю версию Трои с условным названием «ливенцовская».

Как мы уже говорили, по свидетельству Страбона, приводящего высказывание оратора Ликурга, Илион был разрушен в результате нападения ахейцев и уже не был восстановлен. Мы наблюдаем сходство с судьбой Ливенцовской крепости.

Маршрут троянцев, уходящих из покоренной Трои, приведенный в «Книге истории франков» (VIII век) удивительно гладко ложится на «ливенцовскую» версию. Да и посольство (поход) Гектора в Паннонию (видимо северную часть Югославии), упомянутый в Лицевом летописном своде Ивана Грозного, вспомнить будет не лишним.

Давайте с учетом особенностей перевода и творчества переписчиков проследим этот маршрут из Книги истории франков пошагово: «Другие князья [троянцев, такие] как например Приам и Антенор погрузили оставшееся войско, двенадцать тысяч человек, на корабли и провели их в (? вероятно вдоль – прим. моё) берегов Дона…

Они прошли через болота Меотиды в чьей близости они…

…наконец, прибыли в Паннонию…»

Судя по всему «ливенцовская» версия имеет право на жизнь. Поэтому сейчас в рамках этой версии мы разберем необычную трактовку Троянской войны. Для удобства назовем ее междоусобной.

Сами троянцы и ряд их союзников, это скифы. Мы с этим разобрались в процессе исследования. Согласно Илиаде против троянцев были ахейцы, аргивяне и данайцы. Ахейцев мы находим на черноморском побережье Северного Кавказа в упоминаниях многих «античных» авторов, которые, кстати, толком не знают, как эти ахейцы там оказались. Вот ахейцы Северного Причерноморья и на исторической карте XVII века.

Советский-российский филолог Л.С. Клейн в своей работе «Анатомия Илиады» находит, что аргивяне, это более поздняя вставка в Илиаду: «По-видимому, «данаи» вошли в эпос не намного позже «ахейцев», а вот «аргивяне» — намного позже «данаев», незадолго до записи». Поэтому, полагаю, мы можем исключить аргивян из нашего рассмотрения.

Однако остаются еще данайцы. Клейн замечает, что у данайцев нет местности или города, от которых могло бы пойти их название. Он связывает данайцев только с эпонимами Данай и Даная.

Но при канонической гипотезе малоазийского расположения Трои у «греческих» данайцев и не могло быть привязки к географическому названию. А вот если связать данайцев с Северным Причерноморьем, такая привязка есть. Это река Дон, а по старому – Танаис. Судите сами: донайцы-танайцы-данайцы.

Ливенцовская крепость пала, как нам говорит официальная версия, от народов, пришедших с севера степи. Если они спускались вдоль Танаиса-Дона, они могли получить название танайцы (донайцы). Были ли они одновременно ахейцами или же заключили союз с этими горными племенами Северного Кавказа, сказать трудно. На мой взгляд, более вероятен вариант союза.

В Илиаде по отношению к троянцам часто используется эпитет «укротители коней». Интересно, что и к их противникам данайцам в Илиаде чаще всего используется похожий эпитет «быстроконные». Но местность, которую мы рассматриваем, это степи. А степи, это кони.

Можно предположить, что именно на берегах Дона «укротители коней» скифы-троянцы столкнулись с «быстроконными» скифами-данайцами и союзными им скифами-ахейцами. Мысль о том, что канонические ахейцы и данайцы на своих суденышках перевозили лошадей из Греции даже в Малую Азию, мне не кажется убедительной.

В междоусобной трактовке Троянской войны важно то, что это пусть драматичная и кровопролитная, но это наша отечественная «разборка», к которой «эллины» из канонической истории отношения не имеют.

Кстати и поклонение скифов Северного Причерноморья скифу Ахиллу, воевавшему против скифов-троянцев, полностью укладывается именно в междоусобную трактовку Троянской войны. В рамках традиционной, захватнической трактовки почитание соплеменниками предателя, воевавшего против родственного народа на стороне чужеземцев (даже если события происходили в Малой Азии), выглядит противоестественным, что мы более подробно рассмотрим в пятой главе. Как ни крути, я не могу представить почитание своего соотечественника, например, геройски воевавшего на стороне НАТО в Югославии.

Междоусобная трактовка также позволяет нам говорить о том, что в результате победы одних наших предков над другими нашими предками, произошла некая экспансия в Грецию, Малую Азию и Италию (не лишне вспомнить курганную гипотезу). Так, думаю, в тех местах и мог появиться наш отечественный Троянский эпос.

На этом можно было бы поставить точку, но междоусобная трактовка, лишь одна из гипотез, а потому мы двинемся дальше. Однако дальнейшие рассуждения будут по умолчанию идти в рамках традиционной, т.е. захватнической трактовки Троянской войны, по которой ахейцы и данайцы, это пришлые агрессоры из-за моря.

Мы разобрали три версии об одной Трое, а сейчас пришел черёд выдвинуть одно предположение о нескольких.

Название Троя вероятно происходит от числительного «три». Можно говорить о сакральном смысле этой цифры (это мы рассмотрим в следующей главе), но можно и перенести рассуждение в чисто географическую и экономическую плоскость.

В древних источниках, как мы видели, встречаются противоречия при описании географических объектов около Трои, которые не вписываются и в каноническую гипотезу ее расположения в Малой Азии.

Клейн в «Анатомии Илиады» высказывает предположение, что Илиада составлена из двух разных эпосов, и в ней идет речь о разных городах.

Кстати, для того, чтобы контролировать рассмотренный нами регион, одним городом не обойдешься, это очевидно. Так может быть понятие Троя включает в себя несколько городов?

Если мы вспомним «путь быка» и сходящиеся к его началу торговые пути, то мы получаем три ключевые точки, это устье Днепра, Керченский пролив и устье Дона. В этом случае все три наши версии размещения Трои получают право на жизнь, а противоречий в «античных» источниках, кроме канонических привязок к Малой Азии, наверное, не останется.

Хотя можно посмотреть и чуть шире. В пределах досягаемости друг от друга в Донское море впадают три, на мой взгляд, стратегические реки: Дон (торговля с Поволжьем и странами к востоку), Днепр (торговля с Северной Европой) и Дунай (торговля с Западной Европой). Названия всех трех рек происходит от скифо-сарматского dānu, а по Дунаю скифы-троянцы, как мы знаем, запросто ходили в Паннонию. Теоретически, города составлявшие понятие «Троя» могли находиться в устьях этих рек. Устье Дуная мы не рассматривали подробно, но это и не входило в задачи нашего исследования.

Главное, что в поисках Трои путеводные нити привели нас к трем удивительным историческим местам нашей Великой Родины, о прошлом которой мы всё ещё так мало знаем.

Завершая главу, не могу удержаться, чтобы не повторить такие близкие и понятные нам теперь строки из Слова о полку Игореве:

«Встала обида в силах Дажьбожа внука, вступила девою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылами на синем море у Дона…».

ГЛАВА 4. СЕДОЙ ИСПОЛИН

ГЛАВА 4. СЕДОЙ ИСПОЛИНКогда читаешь Илиаду, невольно создается ощущение, что место, откуда боги прилетали к Трое наблюдать за происходящими там событиями, расположено где-то неподалеку. Как все знают, в относительной близости от предложенных нами мест расположения Трои находится гора Эльбрус. Ослепительно белая вершина этого исполина видна практически из любой точки Ставрополья, которое, как мы помним, входило в обширную древнюю Дарданию, родину легендарного скифо-троянского царя Дардана.

Да и взгляды путешественников древних времен, изумленных его величием, Эльбрус не мог не притягивать. Встречаются предположения, что Эльбрус, это легендарная гора Алатырь.

Значение топонима Эльбрус до сих пор не определено.

Интересно, что на языках большинства горских народов гора называется по-другому, например, Минги-Тау (карачаево-балкарское), Асхар-Тау (кумыкское) или Ошхамахо (кабардино-черкесское). Это говорит о том, что название Эльбрус может происходить не из этих языков. Но из какого же?

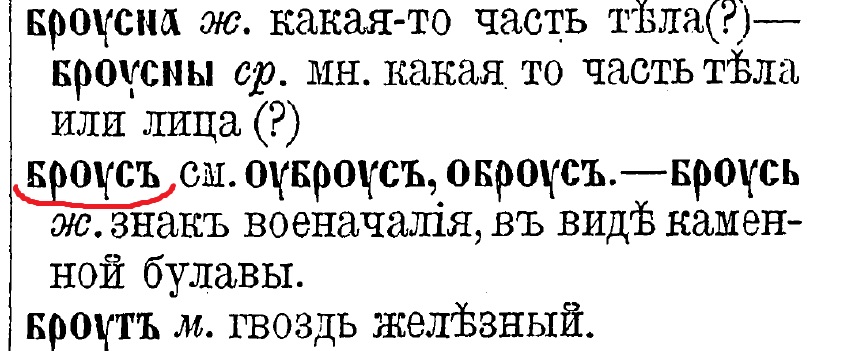

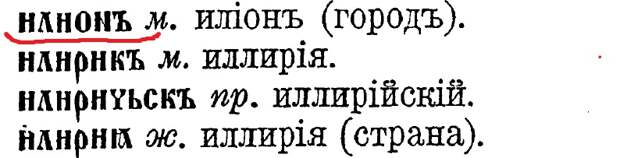

Если мы предполагаем, что Троя (Илион) находилась неподалеку, для начала давайте запишем всем известное имя легендарного основателя Илиона – Ил. А теперь из Словаря древнего славянского языка (А.В. Старчевский, С-Пб, 1899) выудим любопытное слово «броусъ», что значит «знак военачалия в виде каменной булавы» (процитировано дословно). И хотя есть еще «броусна» (какая-то часть тела), мы остановимся на предыдущем слове.

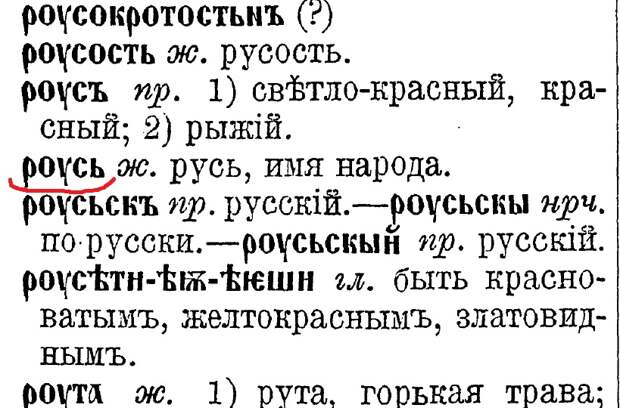

Сочетание букв «оу», как знают многие, по прежним правилам употреблялось очень широко, например, в древнем названии нашего народа – Роусь. После всяческих реформ и удаления «ненужных» букв мы Русь, как и многие другие слова, стали писать через «у».

Вернемся к нашим двум заготовленным словам, соединим их через мягкий знак, который мог возникнуть позже, и получим «Ил(ь)броусъ», а по современным правилам написания и произношения – Ильбрус, что весьма созвучно с нынешним наименованием горы. Смысл получившегося названия – «каменная булава – знак военачалия Ила» у меня вопросов не вызывает. Более того, мы получили еще одно совпадение в пределах доступности от предполагаемого нами места расположения Трои.

«Хорошо, с брусом понятно», – скажет читатель, - «Но ил, это жижа какая-то».

Давайте подумаем и для начала разберемся еще с одним названием Трои, которое нам известно, как Илион.

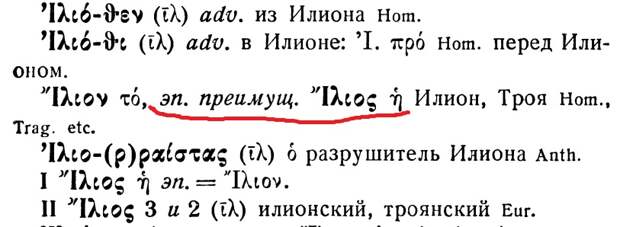

В работе «Анатомия Илиады» советского-российского филолога Л.С. Клейна мы находим следующее: «Гомеровский эпос называет осажденную крепость безразлично двумя именами — Троя (η Τροίη) и Илиос (η "Ιλιος); последнее в послегомеровское время сменило род и форму, превратившись в Илион (το' "Ιλιον) — форму, которая, правда, встречается уже в «Илиаде», но как редчайшее исключение, вероятно, занесенное при редактировании».

Получается, что более древнее название города в греческом исполнении – Илиос.

Но оказывается, что Илиос тоже искажение. Читаем Клейна: «В Гомеровском "Ιλιος по контекстам в гекзаметрах восстановливается начальная дигамма (*ρίλιος), так что слово звучало как *Wilios. Как хеттская, так и греческая формы являются закономерной передачей притяжательной формы от эпонима Вил/Ил, т. е. обе обозначают нечто Вилово/Илово — город, страну. Это тот самый эпоним, который знает приводимая Гомером генеалогия (Π, XX, 231-232) и могилу которого Гомер отмечает под городом (Il., X, 415, XI, 166)».

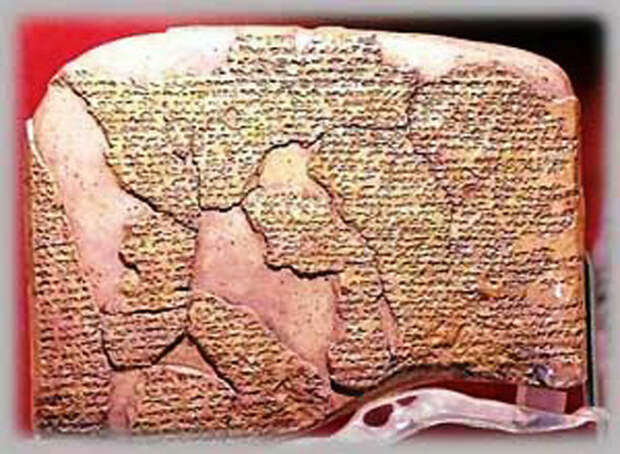

Вывод о том, что название города и имя его основателя должно начинаться с «W», Клейн сделал при соотнесении Илиоса с упоминаемой в хеттских табличках «Богазкёйского архива» Вилусой.

Богазкёйский архив, это примерно 14 тысяч клинописных текстов на глиняных табличках, обнаруженных в 1906 году на месте столицы Хеттского царства Хаттусы (Хаттусас), располагавшейся недалеко от реки Кызылырмак в современной Турции.

Хаттуса находилась далековато от места, где каноническая гипотеза помещает Трою, но стояла вблизи реки, впадающей в Черное море. На мой взгляд, что к Гиссарлыку через Мраморное море, что в Северное Причерноморье идти морским путем было хоть и не близко, но в целом возможно.

Тем более, мы исходим из того, что, что Троя была влиятельным царством того времени, а на южном берегу Черного моря находился ряд троянских союзников (пеласги, энеты, киконы, пафлагонцы), Поэтому возможность официальных связей северопричерноморской Трои-Вилиоса с Хеттским царством отрицать, на мой взгляд, нельзя. Их бог-громовник Тарку, отдаленно напоминающий балтийского Паркуна-Перуна, на пару с хеттским двуглавым орлом тоже говорят в пользу этого.

Выводы Клейна о Виле и Вилиосе совпадают с гипотезой Л. Рыжкова, которую он излагает в работе «О древности русского языка». Рыжков исходит из того, что в индоевропейских языках гласный звук в начале слова означает, как правило, заимствование слова, либо его искажение в результате исторических процессов. Он пишет, что первичный корень в индоевропейских языках должен строиться по принципу Согласная-Гласная-Согласная (сюда относятся и слова с согласным звуком «й» в начале слова – яр, ель и т.п.). При этом для реконструкций первым делом он применяет звук «в». Это работа не академическая. Однако, совпадение (пусть может быть и случайное) с выводом маститого ученого Л. Клейна, хотя и сделанным для частного случая, все равно выглядит любопытно.

Полагаю, выводы академической работы, подкрепленные не академической гипотезой, позволяют нам согласиться, что название Илиона в греческом тексте должно звучать как Вилиос, а имя его основателя – Вил.

Но Вил и Вилиос вроде бы ничем не помогли нам в поисках приемлемых отечественных корней в имени основателя города. Но это лишь на первый взгляд.

Заглянем в книгу «Мифы славянского язычества» автора многочисленных работ по мифологии и этнографии XIX века Д. Шеппинга. Вот что он пишет: «В Слове Св. Григория (XII век – прим. моё) встречается загадочное имя Вила в единственном числе и мужеском роде: «и Хорсу, и Мокоши, и Вилу», которое мы принимаем здесь за Волоса…»

Мне кажется, мы нашли те корни, которые искали. Короткое имя Волоса-Велеса совпадает с именем легендарного основателя города, а полное имя весьма схоже с названием города – Вилиос. Тем более мы находим перекличку между хеттскими Хаттуса, Вилуса и нашими Старая Русса, Таруса, Тиса, что может говорить об аналогичном образовании форм в языке наших предков в древности. Кстати Руза, Вазуза и Яуза, может быть тоже отголоски тех времен.

Появился ли звук «и» в коротком имени нашего бога только из-за его сопоставления в летописи с Ваалом, и употреблялся ли он в полном имени Велеса, сказать трудно.

В славянской мифологии есть такое божество, как вила. Вот какое определение ему дает М. Фасмер в своем этимологическом словаре: «вила – божество женского пола, русалка, нимфа, живущая в горах, воде и в воздухе». Вилы упоминаются как светлые божества, а верования в них отмечаются, как достаточно древние. Поскольку название «вила» перекликается с коротким именем Велеса – Вил, можно предположить какую-то связь между ними.

Одним из образов Велеса является тур (вол). Может быть огласовка через «и» происходила через диалекты и родственные языки. Звучание слова «вол», как «вил», свойственно кубанскому говору и украинскому языку (есть примеры и для слов русского языка со звуком «е» – білий, світ и др.). Однако, как сообщает Ю.В. Откупщиков в своей работе «К истокам русского языка» и более северному новгородскому говору тоже свойственна замена «е» на «и» (сев-сив, сено-сино).

Следует вспомнить, что известны варианты написания имени бога Велеса, как Влес, Велс, Волс.

О возможности различного звучания полного имени Велеса в работе «История возникновения мировой цивилизации» говорит и А. Тюняев: «Итак, из рассмотренного выше возможного написания имени славянского бога Велес/Волос мы имеем следующий набор слов: единый древний корень ВЛС, и его огласовки – вилс (вiлс), влис (влiс), вилис (вiлiс), волс, влос, волос, велс, влес, велес…»

Работа Тюняева не является академическим исследованием, однако такой подход, на мой взгляд, отвергать видимо не стоит вот по какой причине.

В работе «К истокам слова» вполне академический филолог и лингвист Ю.В. Откупщиков говорит следующее (приводится с сокращениями): «Нужно заметить, что… у славян существовало табуистическое название медведя — ‘медоед’. Никаких следов древнего индоевропейского имени этого зверя … не сохранилось. …нужно думать, что …название медведя было утрачено… ещё до выделения славянских языков в самостоятельную группу».

Поскольку по Б. Рыбакову более древним образом Велеса является медведь, можно предположить, что настоящее имя этого бога, тоже, к сожалению, утрачено. А если оно и сохранилось, то вероятно частично в виде согласных «В» и «Л». Согласная «С» тоже стабильна, но несколько в меньшей степени, о чем могут говорить славянские волот и велет (великан – в обоих случаях).

Согласные могли указывать на связь с настоящим именем бога, а различные огласовки относились к его разнообразным свойствам, функциям и/или образам. Может быть этим объясняется невозможность установления связи между именами Волос и Велес посредством применения средств канонической лингвистики? Рыбаков, кстати, предполагает табу на подлинное имя Велеса.

Также не исключена вероятность, что звук «и» в названии города мог возникнуть уже в его греческой интерпретации. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона говорится, что Вил, это греческая форма имени вавилонского божества Бел. Мы сейчас не будем обсуждать сопоставление – это просто иллюстрация, что канонические источники допускают превращение как раз звука «е» в звук «и» при заимствовании слова в греческий язык.

В наши дни есть ряд географических объектов с названиями Велес, Велеса, Велестино, Волос, Волосская (Балаклейка), Волосово, Вилисово, Вилиста (Большая и Малая), Велисто, Велистица, как на территории бывшего СССР, так и на Балканах (в том числе в Греции). Для нетрадиционных звучаний применительно к имени Велес я старался подобрать гидронимы, т.к. всем известно, что они, как правило, наименее подвержены изменениям.

В любом случае, мы имеем очень близкое звучание названия города Вилиос и имени славянского бога Велес, а также полное совпадение имени основателя этого города с коротким именем того же бога – Вил. Одновременно Троя (Вилиос) с достаточной степенью уверенности локализуется в Северном Причерноморье.

Сказанное выше, полагаю, позволяет нам выдвинуть гипотезу о тождественности перечисленных названий и имен. Поэтому различные огласовки ВЛ и ВЛС мы будем применять лишь для удобства восприятия, при этом не исключая возможности звучания имени Велеса через «и». А в ходе исследования каждый сам для себя определится, принять приводимую аргументацию или нет.

Интересно, что древность Велеса к векам троянским непроизвольно возведена при помощи выводов Л.С. Клейна, убежденного норманниста. Вот такая ирония судьбы.

С Илом и Илионом мы разобрались, но как же Эльбрус?

Если исходить из того, что гора названа по имени легендарного основателя Илиона, то звук «в» в начале топонима Эльбрус возникает автоматически по итогам нашей локализации Трои. Таким образом, у нас получается значение топонима «булава Вила» (или Вела), т.е. Велеса. К тому же одним из образов Велеса был тур, рога которого в принципе сопоставимы с двумя вершинами Эльбруса.

«Хорошо, но многие пишут, что Велес темный бог», - испугается какой-нибудь читатель и задаст резонный, как ему кажется, вопрос, - «Это что наши предки темным силам поклонялись?»

Давайте раз и навсегда разберемся с Велесом.

Гипотезу Иванова и Топорова противопоставляющую Перуна и Велеса (якобы змея) в рамках их теории основного мифа, отметаем сразу и безоговорочно.

Трудно сказать о ней более емко, чем академик Б. Рыбаков: «Но самым уязвимым местом конструкции Иванова и Топорова является, конечно, отождествление Волоса со Змеем, ничем не доказанное и противоречащее материалам, собранным самими авторами. Все построение «мифа» о поединке Перуна с Велесо-Змеем мне представляется надуманным и совершенно неубедительным».

Рыбаков провел глубокое исследование культа Велеса. Вот, что он пишет в своей работе «Язычество древних славян» о древности этого верования: «Из палеолитической глубины идет, по всей вероятности, и культ Волоса-Велеса, переживший также ряд коренных изменений. По всей вероятности, Волос – древнейшее из всех славянских божеств, корни представлений о котором восходят к медвежьему культу мустьерских неандертальцев (100 – 80 тыс. лет назад – прим. моё)». Наверное, неважно для нашего исследования обсуждать теорию происхождения человека. Главное, что Рыбаков в принятой для академической науки системе координат обозначил очень глубокую древность верования.

В легендах Млечный путь связывают с Велесом: "Велес чесався и волосъя разбросал", а его рождение возводят к мифу о вселенской корове (по Рыбакову – лосихе), известной нам по созвездию Большая медведица.

Русское название звездного скопления Плеяд в созвездии Тельца – Волосыни (Волосожары) связывают с Велесом. Те же Иванов и Топоров, а также Ю.И. Семенов в работе «Возникновение человеческого общества» (1962) сообщали о примете, что сияние созвездия Волосыни предвещало удачную охоту на медведя. Сербский ученый Н. Янкович приводит данные о сербском названии созвездия Волосыни – «Влашичи» (т. е. сыны Волоса).

А так Рыбаков характеризует развитие культа в глубокой древности: «Не лишено вероятия, что у древнего Велеса могли быть две звериных ипостаси: более архаичная, охотничья – медведь (сохраненная на Севере) и несколько более поздняя, связанная с скотоводством, – тур, встречаемая в южных славянских областях от Украины до Далмации».

Заметьте, что образ тура (вола, вiла) в который раз приводит нас в места, в которых мы локализовали начало «пути быка» и Трою, но теперь уже в связи с Велесом.

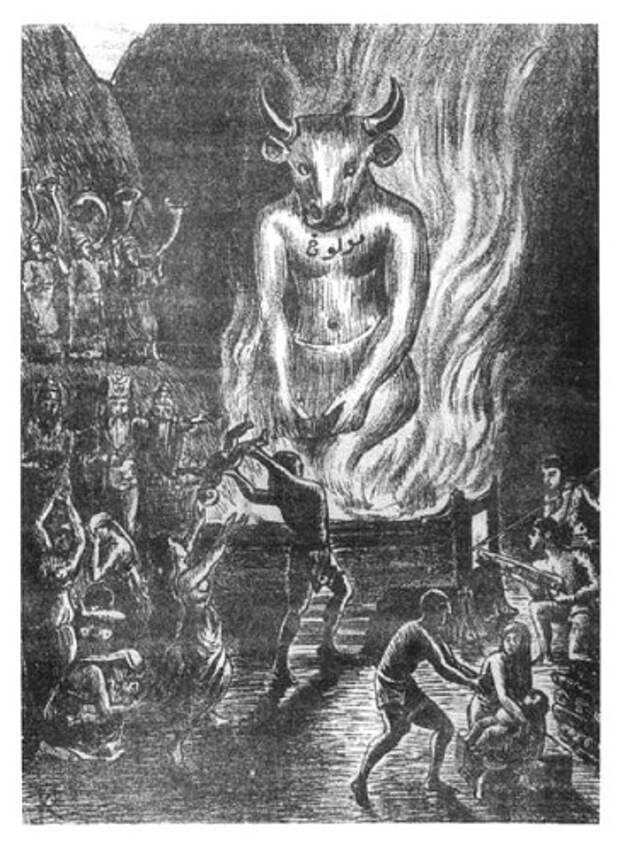

Рыбаков сообщает и об антропоморфных изображениях Велеса: «Среди языческих идолов славянского средневековья наиболее часто встречается изображение бородатого мужчины с огромным турьим рогом, "рогом изобилия" в руке. Единственное божество, с которым можно связывать эти изображения, - это… Велес».

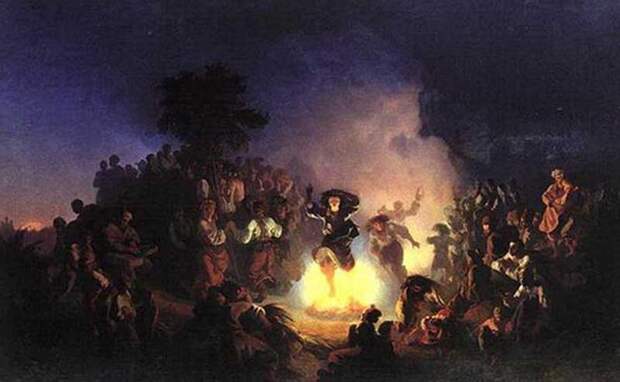

В более поздние, христианские времена почитание Велеса не исчезло. Вот что об этом говорит Рыбаков: «В святочной славянской обрядности имя Велеса уже не упоминается, но под новый год и на масленицу в песнях упоминался Тур; по селам водили быка… Введение христианства должно было наложить строгий запрет на имя популярного славянского бога и могло содействовать появлению в святочных песнях такого новообразования, как тур, турицы».

Однако Велес был не только самым древним, но и одним из самых почитаемых богов Древней Руси. Вот что сообщает «Густынская летопись» (начало XVII века): «Вторый (идол) Волос… бяше у них (язычников) во великой чести».

Раз уж мы упомянули летописи, нам надо поговорить о том, из каких источников мы черпаем сведения о Велесе (кстати, как и о других языческих богах).

Большинство древних источников, за исключением, пожалуй, Слова о полку Игореве, это произведения, создававшиеся под контролем христианских церковных иерархов в целях борьбы со старой верой или, по крайней мере, не для ее популяризации. Зарубежные европейские документы средних веков, где упоминаются славянские боги, тоже писались христианами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Про народы, принявшие ислам, знаю меньше, но не думаю, что там ситуация сильно отличалась. А Тора (Ветхий завет), на мой взгляд, квинтэссенция борьбы с язычеством.

Конечно, пропаганда может использоваться как во зло, так и во благо, а понимание этого может быть субъективным. При этом как положительные, так и отрицательные образы изображаются в гипертрофированном виде.

Задам риторический вопрос читателям, которые, как и я, застали времена, когда в стране была официальная идеология: «Могли ли мы прочитать отечественное произведение тех времен, где бы создавался позитивный образ персонажа, исповедовавшего взгляды, враждебные существовавшей тогда идеологии?»

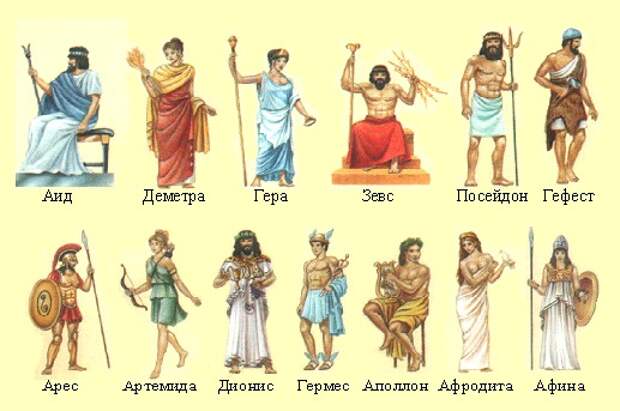

Вывод, по-моему, очевиден. Те сведения о славянских богах, которые мы имеем, скорее всего, сильно искажены, а ряд богов, причем наиболее почитаемых, сознательно демонизировался. Также мы в большинстве случаев не знаем, какое из приводимых в документах названий являлось именем бога, какое синонимом или эпитетом, а какое названием ипостаси, аватары. Столпотворение в славянском пантеоне мне сильно напоминает ситуацию с названиями народов у «античных» авторов.

Конечно, с нашими божествами нельзя поступать так радикально, как мы подошли к названиям народов, но задуматься над тем, как на самом деле выглядел славянский пантеон, на мой взгляд, необходимо. Используемые сегодня многоуровневые пирамиды из многочисленных богов с неясными, а подчас, выдуманными взаимосвязями, согласитесь, выглядят не очень убедительно.

Если мы исходим из того, что наши предки были мудры (а я думаю о них именно так), то они наверняка не стали бы накручивать систему верований, сложную для понимания простыми людьми (пахарями, пастухами, кузнецами, гончарами, строителями, охотниками, воинами, их женами и детьми).

Но мы несколько отвлеклись. Скорее всего, Велес, как самый древний и один из самых почитаемых богов славян, стал одной из основных мишеней для христианства в его борьбе со старой верой. Именно этим можно объяснить извращение подлинного смысла о нем. Штамп «скотий бог», который Велесу присвоили христианские летописцы, наверняка сознательно суживал его весьма обширный функционал. Пропагандистская эксплуатация христианскими служителями одного из символов бога – турьего рога (рога изобилия), а также зооморфной ипостаси Велеса (тур, бык, вол), думаю, не нуждаются в комментариях.

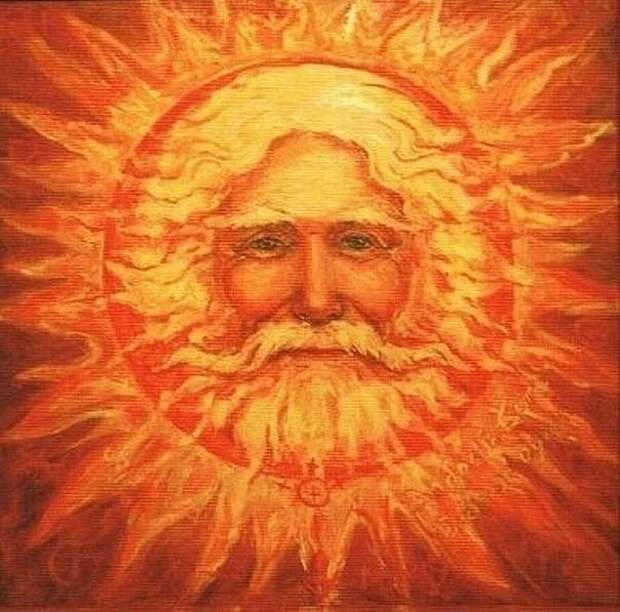

Но если мы посмотрим внимательнее, то увидим, что Велес бог не темный, а совсем даже наоборот. Вот что по этому поводу пишет видный русский историк В.О. Ключевский: «В русских памятниках уцелели следы поклонения… солнцу под именами Дажбога, Хорса и Велеса».

Академик Рыбаков в свою очередь указывает, что «велесов день завершал собою обширный цикл празднеств зимнего солнцестояния», и что оба срока празднеств Велеса «связаны с солнечными фазами — зимним солнцестоянием и весенним равноденствием». Можно ли связать с каким-нибудь мрачным божеством такой праздник как, например, языческую Масленицу с ее блинами, символами солнца?

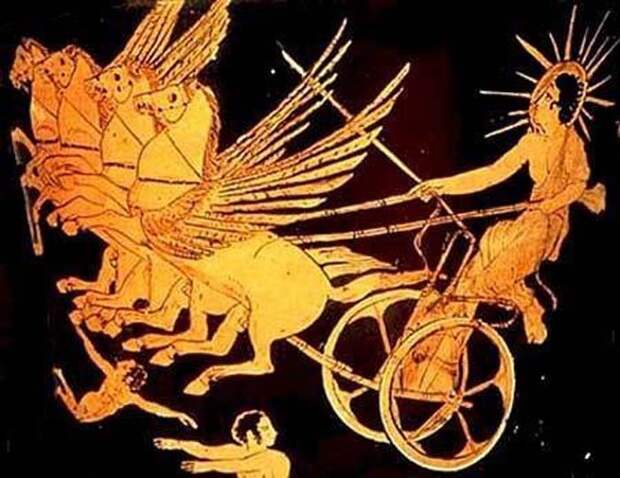

Принято считать, что у «эллинов» солнце олицетворяли в небе Гелиос (Феб), а на земле Аполлон. Гелиос в «античных» источниках, это светило, а разнообразные функции мы можем найти только у Аполлона.

Поэтому давайте сравним Аполлона и Велеса, при этом, мысленно не разделяя Гелиоса с Аполлоном.

У Велеса одной из зооморфных ипостасей является медведь. Прямых указаний на наличие такой же ипостаси у Аполлона я не нашел, однако связь с этим животным прослеживается. По легенде, чтобы Адмет получил руку Алкесты, дочери царя Иолка Пелия, Аполлон помог Адмету запрячь в колесницу льва и медведя. Также Аполлон был гиперборейцем, т.е. северянином, а по-древнегречески север и медведь, это одно и то же слово άρκτος (арктос). У сестры-близняшки Аполлона Артемиды одна из возможных этимологий имени, это «медвежья богиня», а одно из культовых животных – медведица.

С образом тура (быка) гораздо проще. В легендах Аполлон часто упоминается пасущим быков. В надписи из Ксанфа Аполлон назван xšaθrapati (Митрой), а также Сараписом (Апис в Египте божество плодородия в образе быка). В псевдо-Клементинах Митра также отождествляется с Аполлоном. В Митраизме же образ быка использовался широко.

О роге изобилия Велеса – символе богатства и плодородия мы уже говорили. Как сообщает Рыбаков, крестьяне вплоть до XX века завязывали узлом последние несжатые колосья на поле, оставляя их «Волосу на бородку». Аполлон, как мы знаем, тоже заведовал и плодородием.

Функция покровителя богатства у Велеса также выражается при посредстве полисемантичного слова «скот» (равнозначного латинскому «pecunia» – «скот», «богатство»). По словам Рыбакова, это ведет нас в совершенно определенную историческую эпоху, когда главным богатством племени были именно скот, стада крупного рогатого скота, т. е. в бронзовый век.

У Аполлона на связь с покровительством богатства указывает эпитет «податель благ», что кстати, сближает его и с Дажьбогом.

Интересно, что Велес до сих пор, так или иначе, контролирует богатство. На биржах, как мы знаем, игроков на повышение называют «быками», а на понижение – «медведями». Хотя, я думаю, дедушка Велес не в восторге от того, что его образы используются для торговли пустотой.

Исходя из работ Б. Рыбакова, Велес был, в частности, божеством охотничьей добычи, а один из его образов – медведь, животное лесное. Но и у Аполлона есть эпитет Агрей (Ἀγραῖος) – покровитель охоты, а также Гилат (Ὑλάτης) – «лесной».

Также мы знаем христианский штамп по отношению к Велесу – «скотий бог», да и медвежья лапа под названием «скотий бог» вывешивалась для охраны скота в крестьянских дворах. Однако Аполлон тоже охранитель стад и наряду с этим имеет эпитет как страж дверей – Фирей (Θυραῖος – «дверной»).

В Слове о полку Игореве Бояну дается эпитет Велесова внука, т.е. Велес покровитель поэзии, а может быть и всех искусств. Ровно ту же функцию осуществляет и Аполлон. А может быть Волосыни, это не сыновья, а музы Велеса?

Также в Слове о полку Игореве Велесов внук Боян назван вещим, что может быть истолковано, как покровительство Велесом прорицания и мудрости (о скифах мудрецах Анахарсисе и Абарисе, чтимых эллинами, мы упоминали во второй главе). Аполлон также покровитель прорицания и мудрости, о Дельфийском оракуле знают все.

Ряд источников указывает на связь Велеса с волками, но волк одно из священных животных Аполлона, у которого есть и соответствующий эпитет – Ликейский (λύκος – волк). Можно еще добавить, что в русских народных сказках спутник Ивана-царевича серый волк, образ положительный.

А сейчас мы подошли к волнующей многих теме связи Велеса со смертью. В имени Велеса действительно прослеживается семантический оттенок, позволяющий говорить о культе предков, душ умерших. На это указал А. Н. Веселовский в работе «Разыскания в области русского духовного стиха» (1889), приведя ряд параллелей (welis – литовск. – покойник, welci – души умерших).

Однако при однобокой трактовке забывают, что тот же корень лежит в основе и таких слов, как воля, величие, власть и др., поэтому попытки отождествить Велеса с потусторонним миром, на мой взгляд, неубедительны.

Если же посмотреть на Аполлона, отождествление которого с солнцем вряд ли кто-то будет оспаривать, то и у него мы тоже найдем связь с загробным миром, в том числе в эпитете Улий (гибельный). О губительных стрелах Аполлона, приносящих внезапную смерть старикам и молодым, написано много. Но и сейчас говорят «боженька прибрал (призвал)», если человек умирает. Наверное, Аполлон и Велес, как сильные и весьма почитаемые боги, с полномочиями, сравнимыми разве что с функционалом библейского бога, не могли не отвечать и за эту сторону жизни.

Но самое интересное при сходстве функций Аполлона и Велеса, это солнечная природа обоих богов, которую у Велеса подтверждает Ключевский.

Если подытожить сравнение Аполлона с Велесом, то, на мой взгляд, напрашивается вывод, что это одно и то же божество. При этом повторюсь, что сосредоточение в «античных» мифах и легендах всех функций у Аполлона не говорит о том, что он и Гелиос разные боги. Скорее всего, это разные ипостаси одного и того же бога – Солнца.

Теперь давайте прочитаем по правилам греческого языка имя Гелиос – Ἥλιος или Ἠέλιος. Звучать это будет, как Хелиос (легкое «х» с придыханием) или Ээлиос. Здесь уместно вспомнить и обнаруженный Клейном недостающий звук в начале названия города "Ιλιος (Илиос-Илион).

Теперь, я думаю, составленная ниже цепочка удивления не вызовет: Велес-Ээлиос-Хелиос-Гелиос.

Вилиос (Илион), думаю, мы тоже можем спокойно поставить в один ряд с этими именами.

Когда дорабатывал черновой вариант этой главы, к своему удивлению, нашел совпадение с выводом о Велесе в упомянутой выше не академической работе Л. Рыжкова «О древностях русского языка». Хотя Рыжков пришел к нему, отнюдь не сравнивая функции Велеса и Аполлона (Гелиоса), а посредством реконструкции слов: «…подлинное прочтение этого слова по второму правилу — η = VE — «велес», т.е. древнегреческий бог солнца Гелиос есть славянский Велес. …ранее функционально Велес до отождествления его с древне-греческим Гелиосом (Не = Ve) не был толком определен в русском пантеоне. Многие исследователи повторяют штамп-клише «скотий бог» Волос-Велес, и только современное языкознание бросает мостики к солнечным божествам древне-индоевропейского пантеона времен Шумеров».

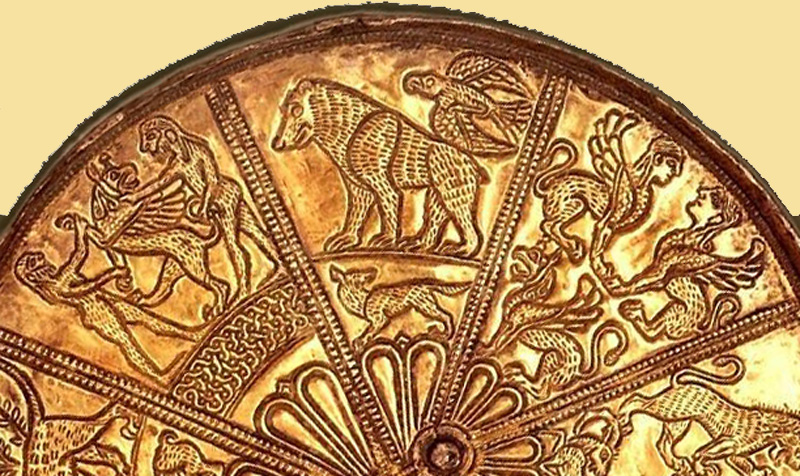

Вот только у шумеров вероятно грифоны Аполлона одновременно были и быками Велеса.

Но еще больше удивился, когда заглянул в словарь древнегреческого языка И.Х. Дворецкого 1958 года, составленный из слов «античных» произведений и вполне себе академический. Слово, которое по-древнегречески звучит как βώλος (волос, болос), это солнце, солнечный диск. Неужели очередное совпадение?

Попутно мы, по всей видимости, ответили на вопрос, который волновал ряд исследователей, можно ли считать тождественными имена Велес и Волос. «Античные эллины» говорят, можно.

Скажу честно, не искал сведения о заимствованиях слова волос (болос) в другие языки, поэтому лишь голословно могу предположить, что в словах футбол, баскетбол и др. может звучать имя нашего древнего бога Волоса-Велеса.

Уместно вспомнить и записанное Геродотом предание, о том, что мир создан из яйца, положенного Фениксом в святилище Гелиоса, как мы теперь понимаем – Велеса. Не этот ли сюжет мы видим на стене Дмитриевского собора во Владимире?

Но если Велес такое важное божество, как быть, например, с Перуном или Сварогом, которые упоминаются главами пантеона?

После соотнесения Велеса с Гелиосом вряд ли остаются сомнения, что основными объектами поклонения наших предков были Солнце, небо (где оно находится) и свет (который оно излучает). Если исходить из этого, скорее всего, ответ на загадку славянского пантеона кроется в годичном солнечном цикле и перечисленных стихиях. «Колико есть небесъ? Перунъ есть многъ», – приводит слова из рукописи XV века словарь И.И. Срезневского (т. 2, ч. 2, 920).

Могло быть и так, что та или иная ипостась бога солнца, неба и света выдвигалась на первый план в то или иное время, но вряд ли это были отдельные боги. Представление о том, что языческое божество самодостаточно, как фарфоровый слоник из набора своих собратьев на комоде, мне видится продуктом пропаганды времен борьбы христианства со старой верой.

Зевс, которого справедливо отождествляют с Перуном, превращался в быка (вспомните миф о похищении Европы), но бык, в большей степени образ Велеса. То что Перун больше связывается из-за имени с молнией-перуном, не отменяет его солнечной сути. Вот замечательная иллюстрация этому из работы Иоакима фон Вестфалена (XVIII век), которую я нашел в заслуживающей, на мой взгляд, пристального внимания статье у nap1000.

Это очень большая тема, и ее надо рассматривать отдельно.

Можно добавить, что Дажьбог, которого мы достаточно подробно разбирали в нашем прошлом исследовании о грифонах (ссылка) и соотнесли с Аполлоном, может быть воплощением Велеса на земле, очень условно как Аполлон в греческом пантеоне. Но сакральная связь между Велесом и Дажьбогом наверняка оставалась, поскольку была и у Гелиоса с Аполлоном, одним из эпитетов которого был Таргелий (Тар-Гелиос).

Этот эпитет подсказывает нам древнюю функцию эллинского светила Гелиоса – плодородие, поскольку в честь с Аполлона-Тар-Гелиоса в «Древней Греции» проводились празднества, посвященные первым плодам.

Уместно вспомнить, что Рыбаков сопоставлял с Аполлоном-Тар-Гелиосом легендарного прародителя скифов, внука реки Борисфена (Днепра), сына Зевса – Таргитая.

Так может быть и одно из прежних названий нашей страны «Тартария» соотносится именно с этим явлением?

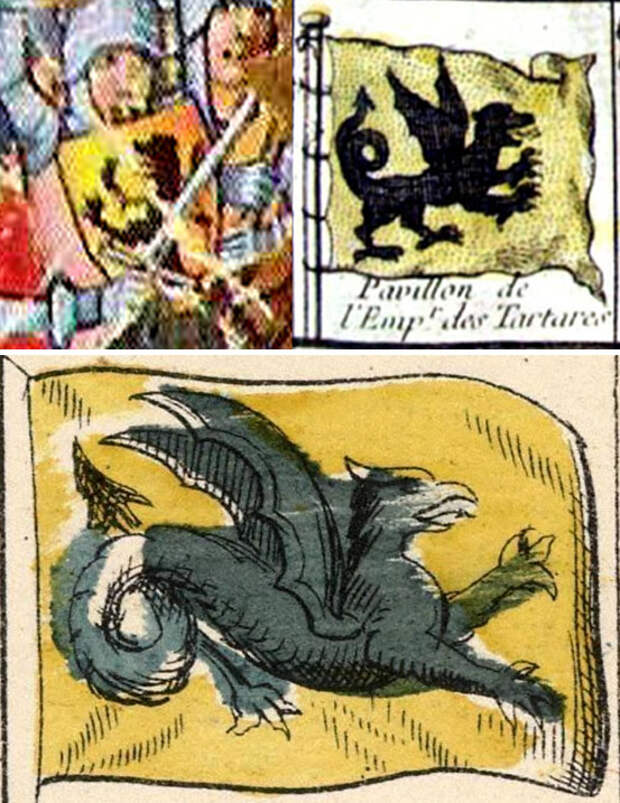

Сакральный спутник Аполлона-Дажьбога грифон, изображенный на золотом (солнечном) поле императорского флага Тартарии и на таком же гуннском щите на миниатюре XIII века, говорит нам в пользу этого предположения.

Вторит ему богатырь из русской сказки «О трех царствах» по имени Тарх Тарахович, живущий во дворце на высокой Сиянской горе, в которой проглядывает Эльбрус – сияющая снегами булава бога тура Велеса. Рыбаков кстати также проводит от этого богатыря параллель к родоначальнику скифов – Таргитаю-Таргелиосу.

Скорее всего, древний корень «тар» обозначает круг, солнце. Он дошел до нас в круглом слове тарелка, а его родственники, может быть не с точки зрения лингвистики, а в сакральном плане, это дар, яр (йар), вар, шар, жар, и даже заря.

По всей видимости, Тартария, это страна поклонения свету и солнцу, заревая, ярая, ярильная.

Солнечное название было у нашей страны в прошлом, а наш язык и сейчас насквозь солнечный.

Но и Русь, название солнечное. На древнеславянском слово "русь" (роусь) в том числе означало и красный цвет (Словарь А.В. Старчевского, С-Пб, 1899). А ведь мы говорим, "солнце красное".

Прошлое круглой тарелки, как это ни парадоксально на первый взгляд, может восходить к ритуальному атрибуту для празднования Масленицы с ее блинами – символами жаркого небесного светила. Куда их складывать, если не на круглую тарелку (не обязательно керамическую) в размер блина, символа солнца?

Тарелочка из наших народных сказок, по которой каталось волшебное яблочко, намекает, что предмет этот весьма древний и даже магический. А то, что слово появилось в рукописях только в XVI веке, может говорить, что к этому моменту сакральный смысл слова «тарель» был утрачен и для христианства опасности уже не представлял.

Поэтому вряд ли кто-то меня убедит, что слово тарелка, происходит якобы из немецкого Teller. А ведь именно так нам это объясняет Этимологический словарь Семенова и ряд других.

Глядя на такой подход канонических лингвистов, я не удивляюсь, почему до сих пор академические словари смущенно говорят, что «до сих пор не получило убедительной этимологии» слово «таращить» (округлять глаза), которое, как мне кажется, говорит в пользу наших выводов о корне «тар» и тарелке.

Если просто пофантазировать, то скифы-троянцы были людьми тароватыми, называли они своих сыновей солнечным именем Тарас, а дочек, наверное, Тара, ездили по донским степям в таратайках, колеса которых тарарахали на ухабах. Ели они блины с круглых тарелок и таращили глаза, когда тараторили между собой на нашей родной тарабарщине. Собственно занимались они в XIV веке до нашей эры тем же самым, чем мы занимаемся и поныне.

Однако чтобы развеять сомнения в отечественном происхождении слова тарелка и наших предыдущих предположениях, давайте порассуждаем дальше.

Слово тароватый (щедрый, м.б. дароватый?) дает возможность предположить, что «т» это оглушенный звук «д».

И сразу становится очевидной сакральная связь в ритуальной церемонии поднесения даров на тарели (дарели). По всей видимости, церемония так и выглядела, когда 6 числа месяца таргелиона (т.е. 4 июня, в древний Ярилин день) в «Древней Греции» подносился дар Аполлону-Тар-Гелиосу.

Тар-Гелиос, с учетом полученных нами результатов, превращается в Дар-Велеса (видимо Дар Велеса людям, это Аполлон-Дажьбог). А древнее название нашей страны может быть озвучено как Дардария.

Я не буду говорить про легендарную Даарию, но весьма историческую «древнюю Дарданию», которая по Равеннскому анониму локализуется в Ставрополье и Краснодарском крае, в очередной раз вспомнить надо обязательно. Может быть мы даже слишком заузили границы древней Дардании, имеющей эпитет «обширная», которая весьма вероятно могла включать и Ростовскую область, а может быть и Новороссию.

Также надо вспомнить и легендарного родоначальника троянцев, сына Зевса, скифо-троянского царя Дардана (вероятно, он же родоначальник скифов Таргитай, тоже сын Зевса). Значение имени Дардан, на мой взгляд, теперь очевидно. А сходство этого значения со вторым именем его потомка, троянского царя Приама – Подарк, говорит о том, что мы на правильном пути.

Замена в имени родоначальника скифов «Таргитай» глухих согласных на звонкие, а звонкой на глухую фактически превращает его в имя Дардан, но с более экспрессивной окраской. Хотя канонические лингвисты, конечно же, назовут мой подход не академическим, а результат еще одним совпадением.

Однако скифское имя Таргитай (т.е. Даркидай-Дардан) записал Геродот, а он был грек. Поэтому пора вспомнить вышедший из-под пера другого грека, Константина Багрянородного днепровский порог Есупи (т.е. Неспи-Будило). Думаю, на этом основании в случае с Таргитаем к лингвистам можно не прислушиваться.

Кстати, времена Таргитая по Геродоту, это «круглым счетом никак не более 1000 лет» до вторжения Дария в Скифию (512 г. до н.э.), т.е. рубеж XVI-XV веков до нашей эры.

Если, отложив в уме возможное тождество Дардана и Таргитая, выстроить от Дардана цепочку его потомков до начала Троянской войны, то получается следующее:

Дардан→Эрихтоний→Трос→Ил→Лаомедонт→Подарк(Приам).

Геродот оперировал «круглым счетом» и говорил «не более 1000 лет» (т.е. вполне могло быть 900). По Илиаде Приам к началу Троянской войны был глубоким старцем, а войну принято относить к XIII веку до нашей эры. Поэтому период между Таргитаем-Дарданом и началом Троянской войны выглядит в целом правдоподобно. Тем более, речь идет о легенде (например, по Иордану готский Германарих унаследовал трон в 85 лет, а умер, по-моему, где-то в 110, и это мало кого беспокоит).

Таким образом, можно сделать вывод, что легендарный родоначальник троянцев Дардан, которого Диодор называл скифским царем, и не менее легендарный родоначальник скифов Таргитай, это одно и то же лицо.

Семантическая связь имен Дардария, Дардания, Дардан (Таргитай), Подарк и, кстати, Дажьбог явно прослеживается, а сопоставление Рыбаковым легендарного Таргитая с Аполлоном-Таргелиосом, говорит о том, что сын Зевса Таргитай-Дардан, это один из мифологических образов сына Зевса Аполлона, по-нашему, – Дажьбога.

Это дает понимание причины особого поклонения Аполлону-Дажьбогу в Северном Причерноморье (древней Дардании). Ведь там жили те, кто считал себя потомками Дардана—Таргитая—Аполлона-Тар-Гелиоса—Дажьбога-Дара-Велеса, иными словами, Дажьбожими внуками.

И для меня становится очевидным, кто в средние века воевал под желто-золотыми знаменами Тартарии-Дардании с изображением грифона, сакрального спутника Дажьбога.

Интересно говорит о слове «таргелиос», которое явилось одним из ключей к пониманию нашей древней истории, Рыбаков: «Слово «таргелиос» было, очевидно, настолько архаично, что даже этимология и первоначальное значение его были недостаточно ясны самим античным эллинам: Гесихий – «горшок со священным варевом»; Большой Этимологикон – от слов «нагревать землю»; Атеней – «свежевыпеченный хлеб из первого помола». Первичный смысл слова утратился (для античных эллинов – прим. моё), а это означает, что оно идет из очень больших глубин прошлого».

И ведь интересно, что в греческом языке Таргелион (θαργηλιοών) пишется отлично от Гелиоса (Ἥλιος), а понять смысл слова можно только через русский язык, используя сопоставление исторических свидетельств и выводов современных ученых. Хотя канонические лингвисты в купе с историками, вы уже догадались, что скажут.

Полагаю, стоит крепко призадуматься. Так как велика вероятность, что тексты «античных» рукописей, если вдруг и не были написаны в средние века, то могли быть серьезно переделаны в связи с наступлением христианства на старую веру. По-другому у меня не получается объяснить многие нестыковки в «античных» текстах, в частности, дублирование в них одних и тех же персонажей под разными именами. Это один в один как дублирование названий народов и географических объектов. Скорее всего, этот прием использовался широко и весьма вероятно мог быть применен к славянскому пантеону богов (как, кстати, и к греческому на пару с римским).

К слову сказать, наш, по всей видимости, солнечный рай Тартар нежданно-негаданно превратился в преисподнюю. А наше выражение «улететь в тартарары» вполне могло раньше звучать несколько по-иному и означать вознесение в чертоги небесные.

Это пока лишь предположение, но не полет воспаленного воображения. Между старой верой и христианством было серьезное соперничество. Рыбаков пишет: «Дажьбог исчезает из русских источников в средние века и неизвестен русскому фольклору XIX в. Но в сербских сказках он известен достаточно хорошо. Это – соперник христианского бога, «сильный, как господь бог на небесах», и вместе с тем «царь на земле».