B-21: как устроен современный ядерный бомбардировщик Пентагона

Несмотря на то, что военные давно определились с техническими характеристиками самолёта и перечнем необходимых систем, которыми вооружится бомбардировщик, его подробные спецификации долгое время были засекречены. Пентагон обнародовал лишь то, что B-21 будет сделан по схеме «летающего крыла» и получит системы для нанесения ядерных ударов.

По габаритам малозаметный ядерный бомбардировщик занимает промежуточное положение между палубным беспилотным летательным аппаратом UCLASS с размахом крыла 18,9 метра и стратегическим бомбардировщиком B-2 с размахом крыла 52,4 метра.

Новый самолёт получил систему опционального пилотирования, чтобы выполнять полёты как под управлением пилота, так и в автономном режиме. Бортовое оборудование для простоты модернизации выполнено модульным, чтобы иметь возможность устанавливать новые системы без переделки конструкции.

В перспективе ВВС США планируют принять на вооружение 100 новеньких B-21, заменив ими устаревшие B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. В рамках первой части контракта к 2025 году Пентагон должен получить 21 бомбардировщик, изготовленный пятью мелкосерийными партиями.

На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы американские военные потратят 80 миллиардов долларов.

В июне 2021 года и.о. помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло объявил, что всего было построено два опытных образца B-21 Raider. ВВС США уточнили, что речь идёт о «почти полной» готовности двух машин, однако первый полёт состоится не ранее 2022 года.

Как «чума» помогла СССР победить во Второй мировой

У легендарного штурмовика Ил-2 есть немало прозвищ, одно из которых — «чёрная смерть» или «чума», как называли самолёт немцы.

2 октября 1939 года совершил свой первый полёт самолёт-прототип БШ-2, который на стадии серийного производства превратился в Ил-2. Имя это широко знакомо в том числе поклонникам компьютерных игр по одноимённой серии авиасимуляторов, а также знатокам военной истории,

Разработанный в ОКБ-240 под началом Сергея Ильюишан штурмовик стал самым массовым боевым самолётом в истории мировой авиации и, естественно, заслужил множество прозвищ. Использованная в силовой конструкции фюзеляжа и остеклении броня позволила советским лётчикам с полным правом называть Ил-2 уважительно «летающий танк», как именовал своё создание и сам конструктор Сергей Ильюшин.

При этом советские лётчики часто называли Ил-2 «горбатым». Это необычное прозвище было дано самолёту и из-за необычной формы фюзеляжа с «горбом» кабины, и из-за его выносливости — пилоты говорили, что Ил-2 был настоящим тружеником Победы и вытаскивал её буквально на своём горбу.

Поскольку Ил-2 был не только надёжным, но и хорошо вооружённым, для немецкой армии он представлял огромную угрозу. Немудрено, что враги дали советскому штурмовику свои прозвища — за неуязвимость немцы именовали Ил-2 «бетонный самолёт» (betonflugzeug), а за его серьёзное вооружение штурмовик был прозван «чёрной смертью» (schwarzer tod) или, попросту говоря, «чумой».

С 1941 по 1945 годы было выпущено 35 941 экземпляр штурмовика Ил-2, который стоял на вооружении отдельных стран до 1954. Таким образом этот важный для исхода Второй мировой войны самолёт получил несколько прозвищ у противоборствующих сторон — степень лестности напрямую зависела от того, кто характеризовал Ил-2: советский лётчик, который на нём воевал, или же немецкий солдат, которого атаковали «летающим танком» и «чумой».

Вот почему истребители F-35 так боялись лететь через Атлантику

Как сообщало The Times в 2018 году, американские многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II не смогли совершить перелет через Атлантический океан в Великобританию из-за шторма в районе военной базы в американском штате Южная Каролина. Военные просто решили не рисковать четырьмя самыми дорогими самолетами в мире (каждый F-35 обошелся британцам в 200 миллионов долларов).

Многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения предназначались Королевским военно-воздушным силам Великобритании. Источник The Times в британских ВВС назвал произошедшее «вопиющим позором» и отметил, что объективно не было ни единой причины отменять полет F-35, потому что американцы гордо называют свой самолет «всепогодным». Но военные отметили невозможность гарантировать спасение пилота, если ему из-за неисправности истребителя придется катапультироваться в океан.

Другой источник в Королевских ВВС тогда заявил The Times, что полет в неблагоприятных погодных условиях был отменен из-за того, что F-35 Lightning II оборудован лишь одним двигателем. При этом всего за половину стоимости F-35 можно приобрести многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon, у которого есть два двигателя, что делает его значительно более удобным и безопасным для перелетов через Атлантику.

10 самых абсурдных и оригинальных летающих машин Второй мировой

Когда летательный аппарат обладал лишь неизящной внешностью, но хорошо работал, это даже не являлось особой проблемой. Но бывало так, что внутреннее устройство техники полностью соответствовало её гротескному виду. Итак — десять самых нелепых авиационных моделей Второй мировой.

-

Hafner Rotabuggy, он же «летающий джип» – британское решение проблемы транспортировки военной техники на линию фронта. Джип с несущим и хвостовым винтом от вертолёта предполагалось доставлять на место бомбардировщиками. Проект закрыли в 1944 году.

Hafner Rotabuggy, он же «летающий джип» – британское решение проблемы транспортировки военной техники на линию фронта. Джип с несущим и хвостовым винтом от вертолёта предполагалось доставлять на место бомбардировщиками. Проект закрыли в 1944 году.

«Серебряная птица» Третьего рейха: на ракете от Берлина до Нью-Йорка

Загадочный доклад

В августе 1945 года заместитель наркома вооружений Василий Рябиков сформировал комиссию для изучения немецкой ракетной техники. Было образовано несколько групп, которые отбыли в Германию и приступили к сбору документации и изучению техники в Берлине, Тюрингии и на ракетном полигоне в Пенемюнде.

В составе одной из групп работал инженер Алексей Исаев, известный прежде всего своим проектом ракетного самолета-истребителя «БИ». В свое первое посещение Пенемюнде он в компании сослуживцев ворошил всякий бумажный мусор, пытаясь найти хоть какие-нибудь документы, связанные с ракетами «Фау». Поиски были безуспешными — работники полигона уничтожили все архивы. Но однажды Исаев отправился за поленницу дров «по нужде» и, радостно крича, вернулся к сослуживцам с тонкой книжицей в руках. Это был доклад, помеченный красной полосой и надписью «Streng Geheim» — «Строго секретно».

Организованная тут же коллективная экспертиза установила, что документ является проектом ракетного самолета-бомбардировщика.

Позднее Исаев рассказывал об этой редкостной находке так: «Пуля в лоб! Что там придумано! Это самолет! Но не наш жалкий БИ, у которого бутылка каких-то полторы тонны, а там все 100 тонн сплошного огня! Самолет забрасывается этим чертовым двигателем на страшную высоту — километров 300 или 400! Сыпется на сверхзвуке вниз, но не врубается в атмосферу, а ударяется об нее, как плоский камешек, который мы бросаем под минимальным углом к поверхности воды. Ударяется, подскакивает и летит дальше! И так два или три раза! Рикошетом! Сильная идея!..»

Находка была вручена самому надежному исаевскому сотруднику. Не докладывая генералу Соколову, его посадили в «Бостон» и тут же отправили в Москву. И только там выяснилось, что этот фантастический проект не имеет никакого отношения к ракетам «Фау», которыми войска СС обстреливали Лондон, и на полигоне Пенемюнде оказался случайно. Автором отчета был Эйген Зенгер, знакомый советским военспецам благодаря книге «Техника ракетного полета», опубликованной в 1933 году. Зенгер придумал концепцию летательного аппарата, предвосхитившего американский «Спейс шаттл» и нашу систему «Энергия-Буран».

Бомбардировщик Зенгера

Австриец Эйген Зенгер родился в 1905 году. В 1929-ом он окончил Высшую техническую школу в Вене и позднее работал там ассистентом.

В апреле 1931 года молодой инженер приступил к серии экспериментов с ракетными двигателями, используя оборудование Венского университета. В течение пяти лет он усовершенствовал (в результате бесчисленных статических испытаний) регенеративно охлаждаемый жидкостный ракетный двигатель, который охлаждался собственным топливом, циркулировавшим вокруг камеры сгорания.

Долгое время существовало мнение, что ракеты должны возвращаться в нижние слои атмосферы под небольшим углом, и почти до конца Второй мировой войны все расчеты строились именно на этом. Но доктор Эйген Зенгер в сотрудничестве с математиком Иреной Бредт, впоследствии ставшей его женой, предложили новую концепцию. Согласно их теории, ракету следовало возвращать на землю под углом, близким к прямому. Зенгер и Бредт подготовили соответствующий научный доклад (тот самый — обнаруженный Исаевым за поленницей дров), который был немедленно засекречен и в количестве ста экземпляров разослан наиболее крупным ученым в этой области. Впоследствии еще несколько экземпляров доклада, озаглавленного «Дальний бомбардировщик с ракетным двигателем», были обнаружены специальными разведывательными группами союзников.

Зенгера интересовал вопрос, что будет, если крылатая ракета войдет в плотные слои атмосферы — скажем, на высоте 40 километров — слишком быстро и слишком круто. Из доклада было ясно, что в этом случае ракета должна рикошетировать, подобно плоскому камню, касающемуся поверхности озера. «Отскочив» от плотных слоев, ракета снова уйдет вверх, в более разреженные слои атмосферы. Пролетев некоторое расстояние, она опять попадет в плотные слои и вновь срикошетирует. В целом траектория ее полета будет представлять собой волнистую линию с постепенно «затухающей» амплитудой. По расчетам Зенгера и Бредт, такая траектория весьма значительно повышала возможную дальность полета крылатой ракеты.

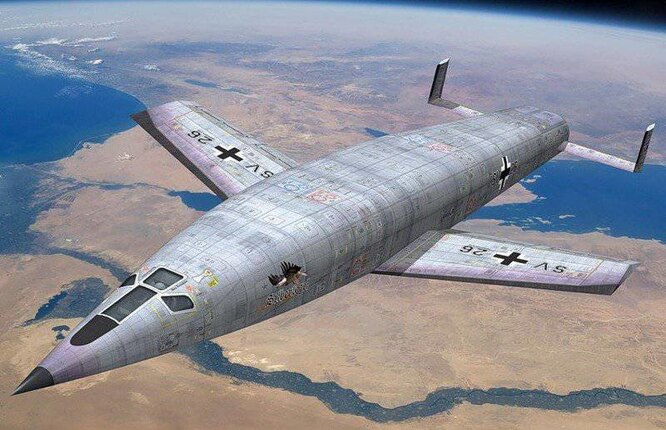

Основываясь на этом, Зенгер создал концепцию ракетного «бомбардировщика-антипода» («Antipodal-Bomber»). Эта гипотетическая машина вошла в историю под разными названиями: «Silbervogel» («Зильберфогель» — «Серебряная птица»), «Amerika Bomber», «Ural-Bomber», «Orbital-Bomber» и «Atmosphere Skipper», что только подчеркивает грандиозность планов по ее применению.

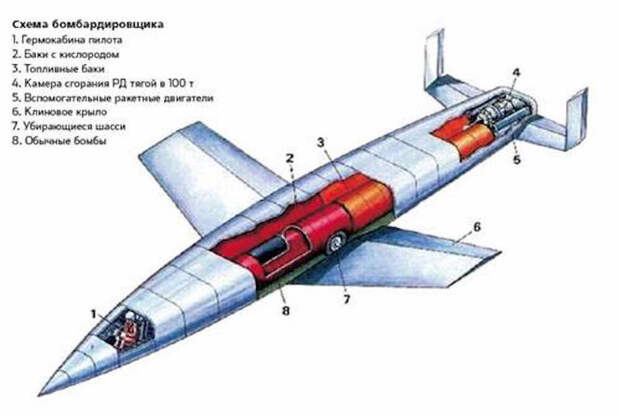

Бомбардировщик разрабатывался как сверхзвуковой стратосферный аппарат. Фюзеляж был сильно «зализан» и являлся несущим (частично выполнял функции крыла), крылья были короткими и клиновидными. Имелось и горизонтальное хвостовое оперение, расположенное в самом конце фюзеляжа. Топливо размещалось в двух больших баках, по одному на каждой стороне фюзеляжа за крылом в хвостовой части. Баки с кислородом были расположены также по одному на каждой стороне фюзеляжа, но впереди крыла. Силовая установка состояла из огромного ракетного двигателя тягой 100 тонн, расположенного в хвостовой части фюзеляжа и работающего на жидком кислороде и керосине. Кроме того имелись еще два вспомогательных ракетных двигателя, которые размещались по бокам основного.

Пилот находился в гермокабине в передней части фюзеляжа. Для планирующего приземления предусматривалось трехстоечное шасси. В центральном отсеке фюзеляжа устроен бомбоотсек, который вмещал 10 тонн обычных бомб. Никакого оборонительного вооружения устанавливать на самолет не планировалось.

Предполагалось, что длина бомбардировщика составит около 28 метров, размах крыльев — почти 15 метров, сухой вес — 10 тонн, вес топлива — 80 тонн. Таким образом, полный стартовый вес доводился до 100 тонн.

Но при таком весе очень много топлива требовалось бы для взлета; тут не помогли бы и стартовые ускорители. Выход, предложенный доктором Зенгером, заключался в том, чтобы построить длинный и прямой стартовый трек с рельсами длиной 3 км. Самолет помещался бы на салазки, на которых устанавливалось любое необходимое количество ракетных двигателей. Эти ракетные салазки должны были работать около 10 секунд, что позволяло разогнать самолет на треке до скорости 500 м/с. Затем он набирал высоту уже с помощью собственного маршевого двигателя.

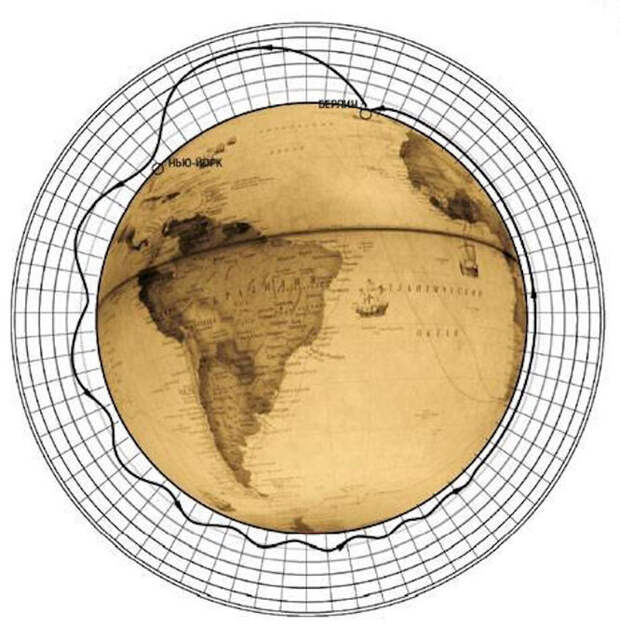

Теоретически, писал Зенгер, можно довести скорость аппарата до 6000 м/с и поднять его на максимальную высоту в 260 км, а это уже космическая орбита. Далее бомбардировщик должен был двигаться по описанной выше траектории. Девятая нижняя точка лежала бы в 16 800 км от точки старта. Затем самолет в течение некоторого времени мог оставаться на высоте 40 км, а в 23 000 км от точки старта терял бы высоту и, пролетев еще 500 км, то есть в сумме половину расстояния вокруг Земли, совершал бы посадку. Согласно расчету посадочная скорость составляла всего 140 км/ч, что давало возможность любому аэропорту того времени принять ракетоплан.

Эйген Зенгер занимался проблемой полетов и на более короткие расстояния. Основная трудность такого полета состояла в развороте ракетоплана на обратный курс. Оказалось, что развернуть самолет, идущий на скорости 1600 м/с, чрезвычайно трудно: многие приборы и агрегаты могут отказать из-за чрезмерных перегрузок, и, кроме того, для выполнения такого маневра необходимо огромное количество топлива. Гораздо легче было бы осуществить прямой полет с посадкой на базе, расположенной на «противоположном конце» Земли. В этом случае бомбардировщики стартовали бы с какой-нибудь базы в Германии, сбрасывали свои бомбы в заданном районе и приземлялись в точке-антиподе. Схема таких полетов была рассчитана довольно точно, хотя и имела некоторые недостатки. Так, точка-антипод для любого места старта в Германии оказывалась в районе Австралии и Новой Зеландии — на территории, контролируемой западными союзниками. Кроме того, города-цели не всегда находились там, где этого требовал «план полета». Далее, любая бомбардировка должна была производиться с нижней точки траектории, но даже и тогда рассеивание при бомбометании оставалось исключительно большим. Единственным городом в Западном полушарии, который при полете из Германии по схеме Зенгера располагался бы под нижней точкой траектории, оказывался Нью-Йорк. При этом бомбардировщик направлялся бы в Японию или в ту часть Тихого океана, которая находилась в руках японцев.

Задумывался Зенгер и еще над одной возможностью. Зачем останавливаться в точке-антиподе? Почему не облететь вокруг Земли и не вернуться на ту базу, с которой был осуществлен старт? Расчеты показывали, что для этого потребуется скорость бомбардировщика 7000 м/с с первым пиком на высоте 280 км и на удалении 3500 км от точки старта и первым снижением до 40 км на расстоянии 6750 км от точки старта. В этом случае девятое снижение лежало бы на расстоянии 27 500 км от стартовой позиции. Посадка должна была состояться через 3 часа 40 минут после старта.

Доклад Зенгера заканчивался рекомендацией принятия схемы с одной базой как наиболее практичной и перечислением исследовательских проектов, которые нужно было выполнить для создания этого поистине «космического» бомбардировщика. Проект Зенгера поддержали военные чиновники из Верховного командования люфтваффе. Они предложили конструктору создать и возглавить секретный космический НИИ в местечке Трауэн. Работы по строительству испытательного полигона для полномасштабных испытаний ракетного двигателя «Silbervogel» были запланированы на июнь 1941 года. Вся программа рассчитывалась на 10 лет. Именно это и погубило проект. Летом 1941 года, после начала войны с Советским Союзом, пришло распоряжение закрыть все программы, которые не могли дать ощутимого результата в ближайшие годы.

Доктор Зенгер так и остался обычным инженером-конструктором. Он взялся за работу над проектом прямоточного воздушно-реактивного двигателя для Института планеризма...

Проект «Зенгер»

После войны работы Зенгера получили признание в научном сообществе. В 1950 году он был избран президентом Международной академии астронавтики. А немецкие инженеры, работающие в области космонавтики и ракетной техники, отметили вклад ученого тем, что назвали его именем проект аэрокосмической системы многоразового использования.

«Зенгер» («SКnger») представляет собой перспективную двухступенчатую космическую систему — базовый аппарат в национальной технологической программе Германии по гиперзвуковым летательным аппаратам. Ее созданием немцы занялись потому, что практическая реализация программы «Зенгер» обеспечила бы европейским странам сравнительно дешевый и независимый от США доступ в космос с возможностью горизонтального старта с обычных воздушных взлетно-посадочных полос в Европе и непосредственного выведения полезного груза на любую заданную орбиту. Применение в маршевых двигателях экологически чистых компонентов топлива — жидкого кислорода и жидкого водорода — исключает выброс в атмосферу вредных продуктов сгорания.

Проект прошел несколько стадий, на которых сравнивались различные варианты компоновок аппарата. В настоящий момент система выглядит так: длина фюзеляжа — 81,3 метра, размах крыльев — 41,4 метра, полная масса — 340 тонн.

Первая ступень EHTV массой 259 тонн с максимальным (до 100 тонн) запасом водорода представляет собой двухкилевый самолет характерной стреловидной формы. Маршевая двигательная установка состоит из пяти комбинированных турбопрямоточных воздушно-реактивных двигателей.

Первая ступень разрабатывалась с учетом унификации ее характеристик с характеристиками перспективного гиперзвукового пассажирского самолета. Дальность крейсерского полета самолета с 250 пассажирами на борту составит 10 000 км. Скорость полета — до 4,5 Махов, высота — 25 км. Самолет сможет преодолеть за 3 часа расстояние от Франкфурта-на-Майне до Токио через Лос-Анджелес.

Вторая ступень «Хорус» («Horus») представляет собой пилотируемый космический летательный аппарат, во многом сходный с орбитальными кораблями типа «Спейс шаттл». Основное их отличие состоит в том, что на борту имеется большой (до 65,5 тонн) запас кислородно-водородного топлива. Расчетная продолжительность орбитального полета составляет одни сутки. Корабль вмещает экипаж корабля: 2 пилота, 4 пассажира и 2−3 тонны груза. В туристском варианте в кабине можно разместить до 36 пассажиров.

Одновременно с «Хорусом» немецкие конструкторы проектировали грузовой аппарат «Каргус» («Cargus») одноразового использования — уменьшенная модификация ступени ракеты-носителя «Ариан-5». «Каргус» предназначен для выведения на низкую орбиту полезного груза до 15 тонн с возможностью последующих стартов на геостационарную орбиту.

Схема полета воздушно-космического самолета «Зенгер» предполагалась следующая. После горизонтального взлета корабль выполняет подъем до высоты 25 км, над критическим озоновым слоем, и далее на этой высоте совершает крейсерский полет со скоростью до 4,5 Махов. Трасса от старта в центре Европы или на побережье Германии, Франции, Испании или Англии направлена на заданную широту в сторону Америки. Затем следует участок разгона с набором высоты до 30 км и увеличением скорости до 6,8−7 Махов. После разделения вторая ступень выходит на орбиту, а первая возвращается к месту старта.

Национальная программа предусматривала создание на предварительном этапе демонстрационной модели летательного аппарата, проведение летных испытаний, после чего на стыке столетий планировалось приступить к непосредственной разработке серийного корабля «Зенгер». Однако после гибели шаттла Columbia доверие к аэрокосмическим системам многоразового использования подорвано, и будущее ракетного самолета «Зенгер» под вопросом.

Свежие комментарии