Большой Академический Кинотеатр и Театральная площадь

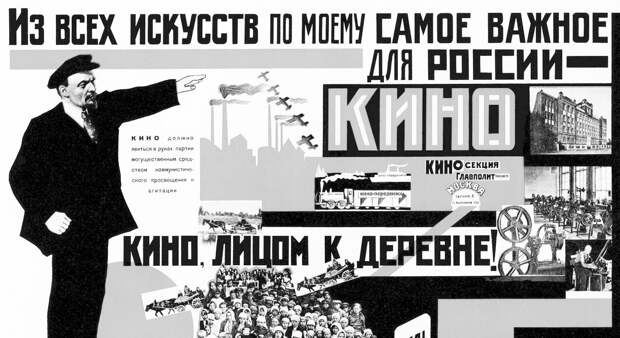

«Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк!» – это полная фраза Ленина, которая в сокращенном (и искажающем смысл) виде так любима киношниками. И для воплощения заветов Ильича в 1936 году был объявлен конкурс на проект Большого Академического Кинотеатра на Площади Свердлова, до того Театральной, как она снова называется сейчас.

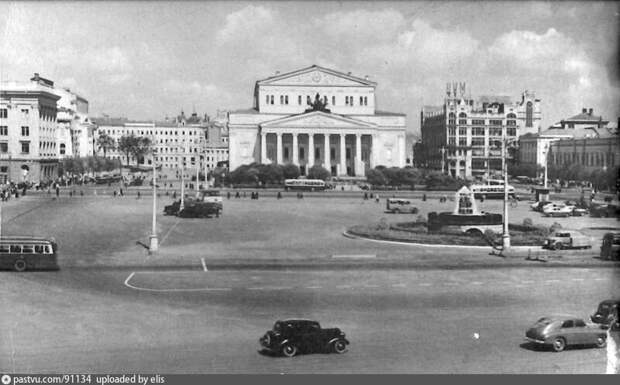

Вид на Большой театр, напротив которого предполагалось построить пролетарский кинотеатр.

Театральная площадь названа по театру, который стоит здесь с 18-го века. До Большого здесь был Петровский театр, а местность тут была сильно не такой как мы её знаем – тут была запруда реки Неглинной, куда с Охотного ряда (рынок дичи!) сносили тухлятину и нечистоту – «В разсуждении всякаго от мяснаго ряду и харчевен нечистоты и помету происходит не только в летнее время, но и в зимнее, вредная мерзкая вонь, так что проезжающим в Троицкие ворота через мост, а паче мне и прочим живущим в Кремле, не меньше же и близь того пруда на Неглинной обывателем по той нечистоте может наносить вредительную болезнь», обер-комендант Кремля 1743 г.

В паводки и дожди река выходила из берегов и затапливала округу.

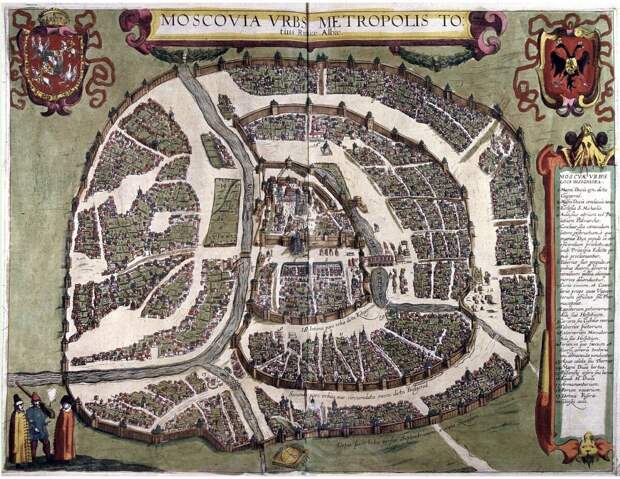

На Сигизмундовом плане Московии (1610) видно прохождение Неглинной через город. Это последняя задокументированная карта города перед изгнанием поляков и сопутствующим уничтожением деревянной застройки в 1612 году (Минин и Пожарский, Смута, Лжедмитрии, День народного единства, Борис так его и так Годунов, да 1612-й). Что у шановних панов мозги были набекрень видно из плана, который они рисовали под углом 90 градусов. Север справа, а запад почему-то сверху. Разминаем шею!

Можно рассмотреть крепостные границы Белого города (Бульварное кольцо) и Земляного города (Садовое кольцо) – теперь вы понимаете почему в Москве так много мест, называющихся "ворота" – Красные, Покровские, Иверские и т.д. – все они действительно были воротами в крепостных стенах.

В 1812 году, как и многое другое в Москве, Петровский театр в очередной раз сгорел и местность решили облагородить. Господин Бове Осип Иванович (Джузеппе), фактически руководивший восстановлением города после беспокойного квартиранта Наполеона, предложил план площади с новым зданием театра во главе.

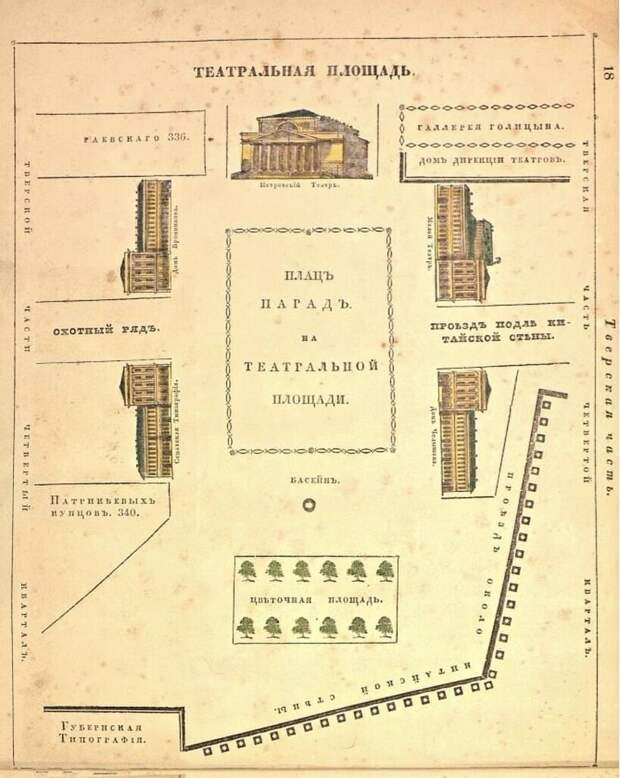

По этому плану по периметру площади должны были стоять 4 «зеркальных» здания, формирующих границы. Площадь не была проездной, столбиками огородили плац-парад для проведения показательных маршей и парадов. Для проезда с Охотного ряда к Лубянке нужно было огибать площадь. Внизу фонтан Витали, тогда называемый бассейном, стоит и сейчас, слева внизу Губернская, она же Синодальная, типография с редкими для Москвы животными на фасаде – лев и единорог. Под Цветочной площадью сейчас метро Театральная, именно на этом месте предполагался Большой Академический Кинотеатр.

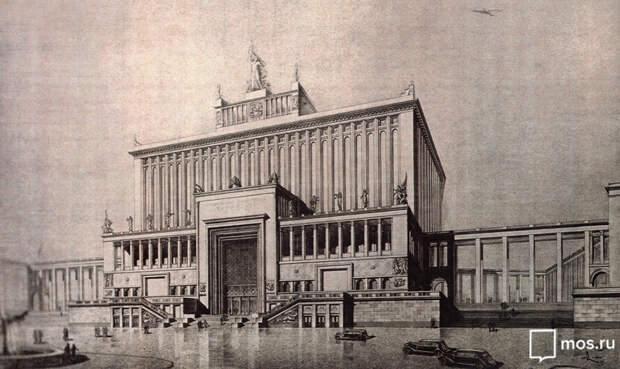

Один из трех предложенных проектов авторства группы архитекторов Щуко, Великанова, Ткаченко. Исполинская киношка могла бы быть. По этому проекту мы лишались Никольской улицы, которая должна была быть срыта до уровни площади (помните ступеньки вверх при переходе от кафе Бургомистр к Никольской улице через китайгородскую стену?) и легла бы в задворки фундамента вместе со всем своим историческим наследием.

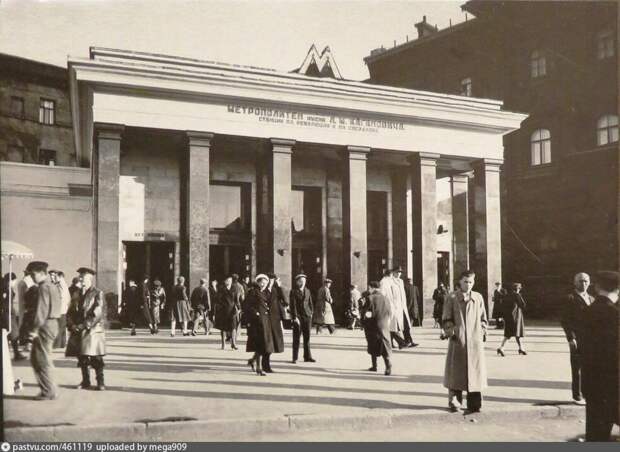

Проект Душкина, в котором автор обыграл зеркальное положение к Большому и развил дизайн Бове – советское освобождённое искусство должно доминировать над классово чуждым буржуазным, для начала размерами. Справа внизу наземный павильон метро «Театральная», который проектировал тоже Душкин – это единственная реализованная часть, проекты кинотеатра и павильона метро он прорабатывал параллельно, и в конце они должны были встать в паззл. Соотнесите масштаб.

Вот так выглядит наземный павильон и обратите внимание другой шрифт в части про Ленина - левая часть набрана одним, а правая другим, с засечками.

Потому что метро раньше было имени Лазаря Кагановича (упоминался нами ранее как инициатор сноса Красных ворот и ещё одной величайшей штуки на Покровке, расскажу про неё потом). Почему-то переименованием занимался выдающийся пофигист, благодаря чему у нас есть такой интересный артефакт. Поднимите голову в следующий раз, будете заходить в Театральную. Вот так было написано в изначальном виде.

Проект Чечулина, оцените качество заявки, исполненной грифельным карандашом – тонкость штриха, количество деталей, задний фасад гостиницы «Москва» даже продумал (впрочем, это было в конкурсном задании). Это мой фаворит, в немалой степени из-за подачи. Чечулин был абсолютно гениальный гигантоман (расскажу в истории про Дом Аэрофлота), за что и был критикован завистниками: «проекты и постройки Чечулина примитивны и одномерны даже с точки зрения внутренних критериев сталинской архитектуры» и во многих случаях являются «перепевами одного и того же мотива примитивно декорированной ступенчатой башни».

Ничего этого реализовано не было, все проекты были признаны неудачными:

- проекты не смогли решить проблему реконструкции площади Свердлова, что требовало задание на проектирование (по этому же заданию они должны были предложить свой вариант решения фасада гостиницы «Москва», выходящего на площадь);

- проектные предложения страдали гигантоманией, с которой как раз начинали усиленно бороться (кубатура во всех проектах была чрезмерно завышена).

Посмотрите на другой проект наземного выхода из метро от того же Душкина, видимо появившийся после объявления итогов конкурса - прямо видно, какой разнос устроили конкурсантам, после которого патентованный гигантоман предложил абсолютную лужайку. Работа Автора над комментариями Заказчика не прошла незамеченной.

Юрий Пименов написал известную картину «Новая Москва» в 1937 году, когда уже было известно, что стройки не будет. Героиня пересекает Театральную площадь от Лубянки к Охотному ряду – справа Большой, слева Маркс, прямо будущая Госдума, а впереди самое тяжелое десятилетие в истории страны.

Свежие комментарии