О несостоятельности попыток реабилитации изменников Родины

История России прошедшего столетия не раз становилась объектом манипуляции со стороны исследователей, пытающихся представить «альтернативную» точку зрения на события минувших дней. Не прекращаются настойчивые попытки принизить или вовсе перечеркнуть роль советского народа в победе над фашистской Германией, а также в целом во Второй мировой войне. И, вероятно, неслучайно отечественная "внесистемная оппозиция" подхватывает и вводит в поле общественной дискуссии те тезисы, что разрабатывают представители этой новой исторической школы.

Примером подобной деятельности может служить цикл лекций кандидата исторических наук Кирилла Александрова, посвященных истории коллаборационистского движения генерала Власова, которые проводятся при поддержке «Новой газеты».

В своих работах К. Александров пытается доказать, что поступление на службу советских граждан в немецкую армию объясняется перманентно продолжавшейся гражданской войной, в ходе которой руководство СССР вплоть до прихода «немецких освободителей» осуществляло искоренение инакомыслия и политический террор. Массовая вербовка советских военнослужащих в ряды Русской освободительной армии генерала Власова объясняется К. Александровым категориями высокого порядка: ответственностью за судьбу Родины, ненавистью к большевизму либо личными счетами с советской властью. В целом К. Александров склонен романтизировать образ «офицера РОА», придавать ему оттенки рыцарской доблести и безрассудного бесстрашия перед лицом кровавой советской репрессивной машины. Подтверждением этому, по мнению автора, служит анализ судеб советских генералов, сохранивших верность присяге в немецком плену, большинство из которых благополучно пережили войну и продолжили дальнейшую службу после освобождения. В свою очередь, по мнению автора, солдаты и офицеры РОА приняли на себя более тяжелую ношу и были в большинстве своем идейно мотивированы.

В результате своих исследований автор приходит к мысли о том, что феномен появления РОА объясняется не бесчеловечными условиями содержания военнопленных в концентрационных лагерях, о чем свидетельствуют показания большинства членов РОА, а некоей формой социального протеста бывших советских граждан против большевистской системы.

Рассматривая судьбы высшего генеральского и офицерского состава РОА, К. Александров настойчиво предлагает читателю встать на их место, понять и принять выбор, который они сделали. И в данном случае пример некоторых бывших офицеров РККА, имевших до немецкого плена безупречную личную характеристику, сумевших отличиться в боях либо попавших под маховик сталинских довоенных репрессий, действительно может ввести в заблуждение отдельного читателя, не знакомого с иными исследованиями данного вопроса.

Следует в первую очередь отметить, что данный автор с 1989 года является членом Народно-трудового союза, созданного в двадцатые годы прошлого столетия белоэмигрантами для борьбы с советской властью, т.е. организации, последовательно использовавшейся польской и германской разведкой, а после Второй мировой войны также спецслужбами США и Великобритании. При этом издание «Новая газета», при поддержке которой проводятся лекции К. Александрова, получает финансирование точно не из бюджета Российской Федерации, что может свидетельствовать о целенаправленной работе по подрыву устоявшихся оценок итогов Великой Отечественной войны в целях последующего внесения изменений в образовательные стандарты. В этом контексте примечательным является тот факт, что в ряде своих заявлений К. Александров выступает с критикой единого учебника истории, разработанного Министерством образования РФ, в связи с тем, что он не отражает демографические изменения в советском обществе до нападения Германии на СССР (убыль населения в результате коллективизации), которые, по его мнению, являются одной из причин зарождения РОА.

Комментируя содержание Пражского манифеста – программного документа Конгресса освобождения народов России, организации, созданной Власовым при поддержке немцев на завершающем этапе войны как некоего политического центра будущей свободной России, К. Александров проводит прямые параллели данного документа с действующей Конституцией Российской Федерации, в результате чего пособникам нацизма фактически приписывается достижение некоторых прав и свобод после распада СССР.

Таким образом, деятельность таких "историков" наносит ущерб конституционному строю, создает условия для дальнейшего обеления и прославления пособников нацизма.

Мне кажется, я тоже блокадница, пусть и всего на четверть

Не каждому выпало счастье жить

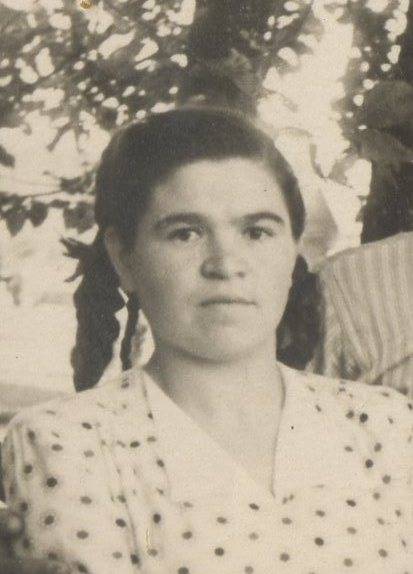

Что я могу сказать о своей бабушке, Елене Александровне Пономарёвой (до замужества Фёдоровой), маленькой блокаднице? Если бы она тогда не сумела выжить, не было бы ни моего отца Николая Евгеньевича, ни меня.

Когда летом 1942 года её вместе с матерью, моей прабабушкой Анной Васильевной Фёдоровой, вывезли по Ладоге на Большую землю, им, наверное, казалось, что началась новая жизнь. На Большой земле им первым делом дали паёк, помогали бороться с болезнями. К сожалению, прабабушку это уже не могло спасти, и в скором времени она умерла.

Но она не просто дала жизнь моей бабушке, она сделала всё, чтобы её жизнь продолжалась. Только через семь лет Лена Фёдорова вернулась в Ленинград, где поступила в университет и начала долгую, счастливую, по-настоящему новую жизнь.

А на тот момент, когда началась Великая Отечественная война, моя бабушка Лена была ещё ребёнком – ей исполнилось всего 10 лет. И ей пришлось пережить один из ужасов войны – блокаду Ленинграда. Моя бабушка была очень маленькой, но она запомнила много событий, память о которых и передавала родственникам.

К сожалению, бабушки Лены уже нет в живых, но меня до глубины души поразило всё то, что она нам рассказывала. Для меня эта история, пусть по рассказам бабушки и не такая длинная, навсегда застыла в памяти. Это история о человеческой жестокости и о человеческом страхе, о человеческом бессилии и о человеческих возможностях.

Лена Фёдорова на всю жизнь запомнит, как в конце августа 1941 года над головой засвистели бомбы. Она в тот день шла в школу вместе со своей старшей сестрой, чтобы узнать, каким будет новый учебный год. Ужасающее предчувствие буквально преследовало её. До школы они с сестрой в тот день так и не дошли…

Бабушка Лена всегда рассказывала эту историю с таким ужасом, что страшно становилось любому, кто её слышал. Но она навсегда запомнит и те дни, когда в последний раз видела сначала своего отца, а потом и старшего брата. Отец ушёл из дома на фронт ещё в самом начале войны, а брат, которому было всего 17 лет, только ближе к осени.

В закрытом и уже окружённом немцами и финнами Ленинграде еды хватало только на месяц, и эта жуткая новость быстро облетела весь город. Но все и так знали, что фашистские самолёты разбомбили огромные Бадаевские склады, чем обрекли город на вымирание. Уже в наше время стало известно, что уничтоженное тогда продовольствие вряд ли сильно изменило бы обстановку, однако люди были страшно подавлены самим фактом.

Моя бабушка помнила, как её мама плакала от понимания того, что она не сможет прокормить себя и трёх дочерей. Ане, которой было 12 лет, 10-летней Лене и крохотной пятилетней Танюшке пришлось повзрослеть очень рано. Таню в скором времени эвакуировали на барже через Ладогу, но никто из семьи с тех пор её так и не видел. Быть может, ей всё-таки повезло остаться в живых.

А нам остаётся никого не забыть

Моя бабушка Лена помнит, как первой блокадной зимой еду приходилось получать в магазинах и в каких-то заброшенных лавках по карточкам. Помнит и то, что норма выдачи на одного человека сокращалась не по дням, а по часам. А ведь впереди ещё ждала страшная, неизвестная зима.

Сестра бабушки, Аня, тяжело заболела первой же блокадной осенью. Причиной стало отравление цинком. Дело в том, что людям в пищу вместо нормального масла давали очищенную олифу, которой разбавляют краску, а в ней и содержался цинк. Вскоре в семье из пяти человек осталось всего двое.

Однажды мама принесла Лене новость: «По льду проведут дорогу». Радости в тот момент не было предела, но на самом деле отнюдь не всё было так хорошо. Первые машины тонули и не доходили до города, но вскоре эту проблему сумели решить. Появилась какая-то надежда, и так моя бабушка и её мама продолжали жить.

Мою бабушку, Лену Фёдорову, тоже хотели эвакуировать первой же зимой, но она заболела, и поэтому её не взяли, дабы не заражать других. Удивительным образом бабушка сумела вылечиться и выжила. Она помнит, как её мать готовила суп из куриных костей и шкур. Это сегодня можно только догадываться, откуда она их добывала. А один раз мама смогла достать ножку курицы – настоящую роскошь для блокадников. Где она её взяла, до сих пор остается тайной.

В первую блокадную зиму обстрелы были почти каждый день, мать и дочь жили без света, жгли мебель, чтобы добыть тепло. Как не раз повторяла бабушка, страшно было то, что никому нельзя было доверять: люди сходили с ума от холода и голода, от смерти близких и от того, что буквально каждый сам мог в любой момент погибнуть. Сама же она очень многого по-настоящему бояться так и не научилась.

Ещё одним знаменательным днём было 1-е мая 1942 года. Тогда каждому ленинградцу была выдана луковица. Может быть, для нас теперь в этом нет ничего удивительного, но тогда это было настоящее чудо. И что удивительно — всё это время моя бабушка ходила в школу. Правда, к весне 1942-го из сорока человек в классе закончили учебный год не более десятка.

Летом ленинградцы старались выращивать продукты, но даже если им и удавалось добыть семена, то они редко вырастали в полноценные продукты. Моя бабушка Лена вспоминала, как её мама готовила суп из крапивы. Даже совсем незрелые ростки и трава шли в еду. Летом совсем не было хлеба, потому что не было возможности доставлять пищу в город.

Моя бабушка ни разу не рассказывала, как они встретили новый 1942 год, но запомнила, как сильно радовались победе под Москвой и ждали, что блокаду прорвут совсем скоро. Она запомнила, что научилась различать, когда стреляли наши корабельные орудия с линкоров и крейсеров, потому что выстрелов немецких пушек почти не было слышно. Но от этого было только страшнее.

А ещё моя бабушка помнит ужасающий запах, который начинался весной. Бесчисленные трупы, оставшиеся на улицах и по дворам после первой страшной зимы, просто негде было хоронить. И практически ни у кого не было сил заниматься этим. Даже маленькая девочка хорошо запомнила, что только ближе к лету город удалось привести в относительный порядок, но уже Первомай блокадный Ленинград отметил по-настоящему – назло врагу.

Свежие комментарии